中国影子银行的动态变化

2021-11-03李志生邵杨楠

李志生 邵杨楠

摘 要:银行居于中国影子银行体系运行的中心,本文手工收集了中国51家上市银行2008—2020年的影子银行相关数据,对银行资产负债表内外的影子银行业务进行相关研究。研究发现,在表内影子银行业务中,股份制银行居于主导地位,股份制银行和城/农商行持有多种影子银行资产,表内影子银行化的程度较高,而国有银行的表内影子银行化程度较低。银行会通过资产转换的操作来规避监管政策的影响。在表外影子银行业务中,股份制银行主导了非保本理财产品和承兑汇票规模的变化,国有银行主导了委托贷款规模的变化。严监管政策一定程度上抑制了影子银行的发展,但监管政策对不同银行的影响存在异质性。进一步分析表明,股份制银行和城/农商行同时发展了表内外影子银行业务,而国有银行则没有。基于此,笔者提出了加强表内影子银行业务的监管、注重监管政策的针对性和完善信息披露等一系列政策建议。

关键词:影子银行;资产负债表;非保本理财产品;委托贷款;承兑汇票

中图分类号:F830.2 文献标识码:A

文章编号:1000-176X(2021)10-0062-13

一、问题的提出

影子银行是导致2008年国际金融危机的重要原因之一,此次危机之后越来越多的國家开始重新审视影子银行既有的和潜在的风险,并将其纳入到宏观审慎的监管框架之中。已有研究认为,影子银行会降低货币政策传导的有效性[1-2]、弱化针对商业银行监管政策的有效性[3]、降低信贷资源配置效率[4]以及增加系统性风险[5],但也有研究认为,影子银行为中小企业提供了新的融资渠道,一定程度上助推了经济的复苏,且不一定会增加金融风险[6],而投资者对于高收益率的追求也是导致非保本理财产品等影子银行产品蓬勃发展的重要原因之一[7]。相比于银行传统信贷业务,影子银行对于解决信息不对称和满足个性化金融需求也具有其独到优势[8]。因此,很难笼统地对影子银行下一个“好”或者“坏”的结论,“一刀切”的监管政策也并不适合当前中国影子银行发展的现状[9]。“十四五”规划强调,要“维护金融安全,守住不发生系统性风险底线”,无论是从防范风险的角度,还是从深化金融改革、完善监管框架的角度,当前仍然有必要对中国影子银行进行深入研究。

中国影子银行的发展历程大致可分为三个阶段[7]:第一阶段是萌芽和初步发展阶段(2006—2010年),一些影子银行产品,如委托贷款和理财产品等在2006年初步形成了一定的规模,2008年之后,在“四万亿”财政计划和宽松货币政策的双重刺激下,影子银行开始迅速发展,并逐渐形成了较大的规模。此时的影子银行通过政府融资平台等渠道,一定程度上推动了基础设施建设以及地方投资的发展;第二阶段是快速发展和风险累积阶段(2011—2015年),后金融危机时期中国实体经济的投资收益率大幅度下滑,进而导致了经济体系中出现了严重的资金“脱实向虚”问题,这一时期大量的金融市场主体开始参与影子银行业务,但相关资金只是在金融体系内部运转,并未最终投向实体经济,同时大量旨在规避监管的结构化影子银行产品开始出现,这些复杂的产品增加了整个信贷系统的不透明度,使各金融市场主体之间的联系愈发紧密,同时也导致金融风险开始不断累计[10];第三阶段是监管大幅收紧阶段(2016年至今),2016年以前中国已经出台针对影子银行的监管政策,但收效并不明显,影子银行的规模仍保持较快的增速。从2016年开始,为了增强对影子银行业务规模以及风险的可控性,监管层开始更加密集且有针对性地推出各种监管政策,对影子银行进行更为严格的监管。这些高强度的监管政策的确取得了一定的成效,具体表现为影子银行规模的下降以及增速的放缓,同时各类影子银行产品的发展也更加规范有序,监管套利行为明显减少。

与国外影子银行多依赖资产证券化工具不同的是,中国影子银行呈现出显著的以银行为中心的特点,许多影子银行业务本质上是“类信贷”活动[11],因而有观点认为,中国影子银行实际上是“银行的影子”[12]。从中国影子银行的运行体系来看,银行可以通过多种途径参与影子银行业务,而主要的参与方式又可以归类为以下三种:第一,银行是影子银行产品的发行人,如通过发行非保本理财产品募集资金,然后将资金投入到资本市场或者向企业提供融资。第二,银行是影子银行的中介人,如接受委托人的委托,按照其指定要求发放委托贷款,从中收取一定的中介费用。第三,银行是影子银行产品的购买者,如购买券商发行的资产管理计划产品等。这些参与方式让银行多方面地渗透到中国影子银行的运行体系中,使银行成为中国影子银行快速发展的重要驱动力。

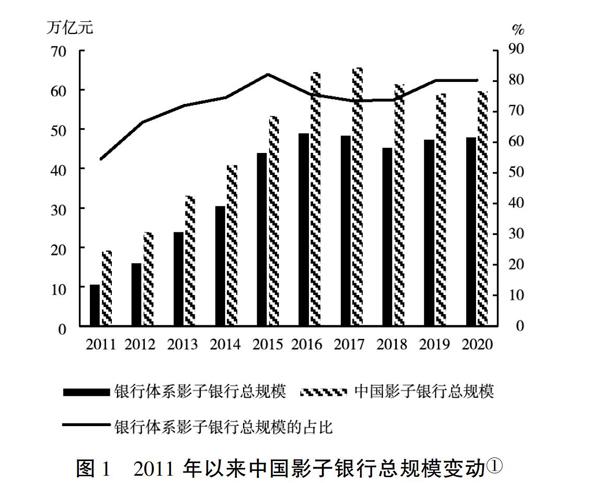

图1 2011年以来中国影子银行总规模变动

其中,中国影子银行总规模数据来穆迪披露的《中国影子银行季度监测报告》,穆迪所统计的中国影子银行主要产品为委托贷款、信托贷款、未贴现银行承兑汇票、理财产品对接资产、财务公司贷款、民间借贷、金融租赁、资产支持证券和P2P网络贷款等;银行体系影子银行总规模=未贴现承兑汇票+委托贷款+非保本理财产品+表内影子银行,其中,未贴现承兑汇票数据来自中国人民银行披露的《社会融资规模存量统计表》以及国家统计局,其它数据来自银行财务报告以及作者计算。

2011年以来中国影子银行总规模的变动情况也能有效地佐证“银行的影子”这一观点,其总规模变动情况如图1所示。从图1中可以看出,中国影子银行总规模在2011—2016年稳步增长,

2016年之后增速明显放缓,总规模在2017年达

到最高点65.6万亿元;而银行体系所驱动的影子银行总规模变化也有类似的趋势,其规模在2016年末达到最高点48.87万亿元。从规模

占比来看,2011—2015年银行体系影子银行总规模的占比由54.51%稳步上升至82.18%,说明在这段时期里银行体系所驱动的影子银行的快速增长是中国总体影子银行规模快速增长的重要推手。2015年之后,银行体系影子银行总规

模的占比一直维持在73%以上,2020年占比为

80.30%,这一数值已经接近2015年的历史峰值。

由于部分银行未披露其委托贷款数据,实际上银行体系所驱动的影子银行占比要更高。如此高的规模占比进一步说明银行体系在中国影子银行中的重要作用,“银行的影子”这一观点也说明要更好地了解中国影子银行还需要从银行体系着手,这也是本文研究的出发点。

尽管2016年之前中国影子银行总规模增长迅速,但这段时间监管层对于影子银行并未进行严苛的监管。2016年之前,影子银行相关监管法规往往以框架性的指导建议居多,对影子银行的业务流程、信息披露以及监管制度等方面并未做过于严格的要求。2016年之后,在“防范化解金融风险,严守风险底线”的大背景下,出于对影子银行规模和金融风险的控制,监管层开始密集出台各类影子银行产品的监管法规,对影子银行产品的业务流程规范、资金来源和投向、风险管理制度和信息披露制度等方面的要求也越来越精细和严格。这些更加全面和系统的监管法规也逐渐组成了一个对影子银行相对完善的监管框架,其中,穿透式监管、打破刚性兑付和清理非标资产等概念也成为影子银行监管的重要原则。对于中国的影子银行研究而言,如何正确地评估这些监管政策的效果是重要议题之一,本文试图从影子银行产品的规模变化以及表内外影子产品的结构变化来探讨这些政策的影响。

相较于以往研究,本文的边际贡献主要体现在以下三个方面:第一,详细地刻画了银行体系中表内影子银行的动态变化状况。以往有关影子银行的研究多基于表外影子银行业务展开,目前鲜有文献从定量的角度研究表内影子银行的相关问题,而表内影子银行产品研究的难点主要集中于表内影子银行产品范围的界定问题和表内影子银行产品数据的可得性问题。Chen等[2]利用剔除央行票据和政府债券的应收款项类投资来衡量表内影子银行的规模,这种做法有一定的合理性,因为中国影子银行产品大多具有认购并持有至到期的特征,流动性较低,从而按照会计准则多被分类为应收款项类投资。但是以该指标来衡量表内影子银行规模会存在一定的偏差,根据本文的测算和对比,2013—2017年该指标平均而言会低估28.77%的表内影子银行规模。此外,由于商业银行从2018年开始陆续实行“新金融工具准则”,2017年3月31日,财政部修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》等三项金融工具会计准则,重新确立了关于金融资产的分类标准,这三项准则在业内被称为“新金融工具准则”。这使得银行财务报告中不再具有应收款项类投资这一科目,因而2018年之后也无法再用该指标来衡量表内影子银行。本文利用中国银保监会2020年11月发布的《中国影子银行报告》(下文简称《报告》)来界定影子银行产品范围,并利用银行半年度和年度财务报告收集相关影子银行产品的数据,从规模变化、资产结构、资产数量和表内影子银行化程度四个角度对中国银行体系的表内影子银行进行研究,本文关于表内影子银行规模的测算较之以往研究也要更加精确。第二,更为全面和精细地从银行资产负债表内外的角度描述中国影子银行的动态变化状况,并比较不同产权性质银行在影子银行业务发展过程中的区别。现有研究多从单个影子银行产品的层面来探讨中国影子银行相关问题,如委托贷款[6]、信托贷款[5]和非保本理财产品[12-13]等,本文则是从整体的角度出发,详细阐明银行表内外不同类型影子银行业务的变化状况,并综合分析银行表内外的影子银行业务。Ehlers 等[14]对中国不同银行从事影子银行业务的区别进行了相关研究,但其研究的时间段主要局限于2013—2016年,且主要是从影子银行总规模变化的角度进行阐述,本文则从更长的时间线以及更多的角度对不同银行从事影子银行业务的特点进行描述。第三,本文的研究具有鲜明的政策意义。现有关于影子银行监管政策的研究多基于经验分析的角度,对某个具体的影子银行监管政策进行数据分析或计量分析,但这种做法实际上隐含了认为“一刀切”的监管政策存在立竿见影的效果,未能考虑到不同产权性质银行对监管政策的反应可能存在异质性。本文从多个角度评估相关监管政策的有效性,为影子银行的监管提供了政策启示。笔者认为,影子银行监管政策框架的完善是循序渐进的,具体监管法规的推出也具有较强的连续性,而本文的数据事实也表明,不同产权性质银行对于监管政策的反应不一,总体监管环境收紧对于影子银行所带来的威慑效应可能比单个政策的效力更强。本文的研究结论支持了当前中国影子银行监管不适合“一刀切”政策的结论,对于不同的影子银行业务而言,相关监管政策的推出如果能够考虑到不同产权性质银行政策反应的异质性,理论上可以取得更好的监管效果。

二、数据来源和指标说明

(一)数据来源

为了尽可能全面地统计和描述中国银行资产负债表内外影子银行业务规模的变化,本文利用上市银行的中期报告和年度报告构建了一个影子银行的数据集。数据集的时间跨度为2008—2020年,银行样本包括截至2019年底在中国A股和H股上市的51家銀行。这51家银行包括5家国有银行、10家股份制银行以及36家城/农商行。其中,5家国有银行包括:中国银行、农业银行、工商银行、建设银行、交通银行;10家股份制银行包括:兴业银行、光大银行、华夏银行、民生银行、平安银行、浦发银行、招商银行、中信银行、邮储银行、浙商银行;36家城/农商行包括:苏农银行、宁波银行、江苏银行、青岛银行、江阴银行、九江银行、成都银行、贵州银行、盛京银行、青农商行、广州农商银行、重庆银行、西安银行、甘肃银行、贵阳银行、北京银行、常熟银行、锦州银行、渝农商行、天津银行、江西银行、紫金银行、无锡银行、上海银行、哈尔滨银行、郑州银行、杭州银行、九台农商银行、张家港行、苏州银行、徽商银行、南京银行、长沙银行、泸州银行、晋商银行、中原银行。

(二)指标说明

本文所构建的数据集包括银行资产负债表内外的影子银行业务,表内的影子银行业务是银行资产负债表中金融投资所披露的影子银行业务和规模,而表外的影子银行业务是非保本理财产品、委托贷款以及承兑汇票。影子银行业务的具体说明如下:

1.表内影子银行

表内影子银行范围界定和统计的依据来自中国银保监会课题组2020年11月所发布的《报告》,其结合国际货币基金组织关于影子银行定义的非核心负债模式以及中国金融体系运行的实际,从广义和狭义两个角度对中国影子银行的产品和范围进行了定义。关于表内影子银行,《报告》明确指出,银行同业特定目的载体投资属于表内业务,并且属于风险程度更高和影子银行特征更为突出的狭义影子银行范畴。银行同业特定目的载体投资的产品范围包括银行同业理财、信托投资、证券投资基金、以证券公司为代表推出的各类资产管理计划和保险资产管理产品等。除银行同业特定目的载体投资外,资产支持证券(包括信贷资产支持证券、交易所资产支持专项计划和资产支持票据)、同业存单、各类资产收益权以及权益工具也属于本文统计的表内影子银行产品的范畴。为避免重复计算,本文仅从商业银行资产负债表的资产端出发统计上述产品的规模。

2.非保本理财产品

非保本理财产品是中国典型的影子银行产品之一[13-14]。本文对比了从银行财务报告收集的数据和《中国银行业理财市场报告》(后文简称《市场报告》)所披露的非保本理财产品数据。《市场报告》披露的中国2019年末非保本理财产品余额为23.40万亿元,本文数据为22.18万亿元,占总量数据的94.79%;《市场报告》披露的2018年末余额为22万亿元,本文数据为20.31万亿元,占比92.32%;《市场报告》披露的2017年末余额为22.04万亿元,本文数据为20.50万亿元,占比93.01%。由于《市场报告》所统计的是整个银行业的非保本理财产品余额,共有超过300家银行,而本文统计的是上市的51家银行,因而在总量数据上会存在一定误差。但在数据对比中,本文所统计的非保本理财产品余额占市场总量的份额均在90%以上,可以在较大程度上认为本文的数据能够反映整个银行业理财产品市场的状况。

3.委托贷款

委托贷款同样是中国影子银行的重要产品,许多已有研究均采用“未贴现承兑汇票+委托贷款+信托贷款”来衡量中国的核心影子银行规模,而银行是委托贷款的重要中介机构之一。中央银行的数据显示,2017—2019年末中国委托贷款存量分别为13.97万亿元、12.36万亿元和11.44万亿元,本文所收集银行作为中介人的委托贷款规模数据分别为8.94万亿元、7.57万亿元和8.05万亿元,占总量比重均在60%以上。这一比重相对较低的原因在于,在本文的银行样本中有11家银行未披露相关的委托贷款数据,其中包括3家国有银行,而国有银行的委托贷款规模往往较大。此外委托贷款还存在其他的中介机构(如租赁公司和大型企业的金融分支公司等),这些中介机构占据了市场中一定的委托贷款存量份额。

4.承兑汇票

未贴现的承兑汇票在以往许多研究中也被认为是核心影子银行产品之一,但也有研究指出,无论是贴现的还是未贴现的承兑汇票,银行均对其负有全额担保的责任,这一特征实际上已经显著区别于其他影子银行产品,因而认为承兑汇票不属于影子银行产品[12]。由于无法从年报中获得银行个体层面的未贴现承兑汇票数据,本文统计是银行层面承兑汇票的总额(包含贴现的和未贴现的承兑汇票),并利用央行定期披露的中国未贴现承兑汇票的总量数据辅助进行研究。

三、表内影子银行业务变动分析

(一)总规模

中国银行体系表内影子银行规模变化情况如图2所示。2008年表内影子银行规模仅为0.58万亿元,但从2011年开始,总规模迅速增长,从2011年的1.90万亿元上升至2016年的16.02万亿元,2016年之后总规模经历了明显的下降,2020年为13.31万亿元。其中,国有银行的表内影子银行规模一直维持在相对较小的水平,2015年其最大规模也仅为2.52万亿元;,此后国有银行的表内影子银行规模基本维持在2万亿元以下;城/农商行的表内影子银行规模从2008年以来基本处于不断上升的趋势,2015年其规模已经超过国有银行,达到2.73万亿元,2020年城/农商行表內影子银行规模为4.67万亿元;股份制银行的表内影子银行规模和总规模的变动趋势较为一致,2008—2011年股份制银行表内影子银行总规模较小,从2012年开始股份制银行的表内影子银行规模迅速增长,2016年最大规模为10.22万亿元,随着监管环境趋严,2016年之后股份制银行的表内影子银行规模明显下降,2018—2020年维持在6.50万亿元左右。从规模来看,股份制银行在中国银行体系的表内影子银行中居于主导地位,股份制银行表内影子银行的变动也主导了整个银行体系表内影子银行总规模的变动。

(二)资产结构变化

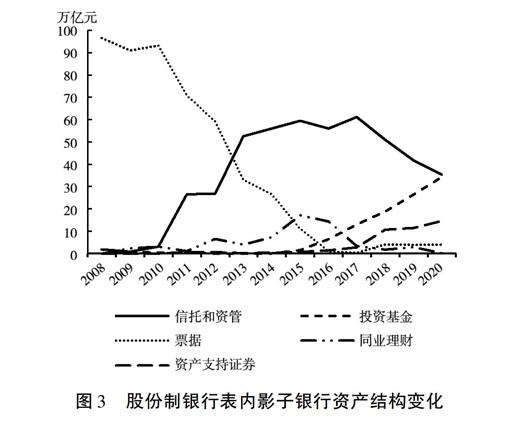

2008年以来股份制银行表内影子银行的资产结构变化如图3所示。

为制图方便,图3—图5仅展示了银行持有的资产规模占比较大的几类影子银行产品,完整的资产结构绘图留存备索。文中所有图的数据皆为作者根据银行披露的财务报告计算而得。2011年以前,股份制银行的表内影子银行以票据为主,2010年末票据占据了93.25%的表内影子银行资产比重,但随着中国影子银行的不断发展,此后股份制银行的资产负债表内开始出现多种影子银行产品,票据的资产规模占比不断下降,2020年仅为4.48%。2011年后,信托投资和资产管理计划

由于部分银行的信托投资和资产管理计划数据是合并披露的,本文将其合并计算资产比重。的资产规模占比开始迅速上升,并且成为股份制银行规模最大的表内影子银行产品,2017年信托投资和资产管理计划占据了61.25%的表内影子银行资产比重,随后其资产占比有所下降,2020年末信托投资和资产管理计划仍然是规模最大的表内影子银行产品,占比为35.39%。同业理财产品在2015年前后是股份制银行规模占比较大的表内影子银行产品,2015年末同业理财的规模占比为17.22%,但同业理财是监管层针对影子银行治理的重点对象,2016年后一系列针对非保本理财产品的监管条例相继出台,这也使股份制银行表内的同业理财规模大幅度下降,到2020年末,同业理财产品占比下降至0.19%。2016年以后,投资基金和资产支持证券产品的资产占比不断上升,2020年底占比分别为34.23%和14.62%。

结合股份制银行表内影子银行资产的规模来看,笔者发现,股份制银行持有的信托投资和资产管理计划规模从2016年6月的6.18万亿元下降至2020年末的2.38万亿元,这也是股份制银行2016年后表内影子银行规模下降的主要原因;而投资基金的规模则从2016年6月的0.19万亿元上升至2020年末的2.30万亿元,同期资产支持证券的规模也从0.29万亿元上升至0.98万亿元。此外,同业理财产品的规模从2015年末最高的1.73万亿元下降至2020年末的0.013万亿元。这说明2016年后的强监管环境对于股份制银行的同业理财产品和信托投资、资产管理计划的影响较大,但股份制银行增持了投资基金等受监管政策影响较小的影子银行产品,这种资产转换的操作使其仍然保持了较大的表内影子银行规模,也使得股份制银行一定程度上规避了监管政策对于表内影子银行活动的影响。

城/农商行表内影子银行资产结构变化情况如图4所示。与股份制银行类似的是,票据也是城/农商行早期主要的表内影子银行产品,但其资产比重从2011年开始不断下降,到2020年末仅为0.49%。2012年末,城/农商行的表内开始出现信托资产和资产管理计划(图4和图5中简称“信托和资管”),其资产占比不断上升并成为规模最大的表内影子银行产品,且2014年后其资产占比一直维持在55%以上,2020年末城/农商行所持有的信托资产和资产管理计划为2.64万亿元,这一规模已经超过股份制银行。投资基金在2015年后规模迅速增长,2020年末其规模分别为1.15万亿元,占比为24.8%。城/农商行的同业理财产品规模也在监管政策的影响下明显下降,2016年末其规模为0.74万亿元,占比为19.18%,而2020年末城/农商行的同业理财产品规模为0.19万亿元,占比为3.97%。

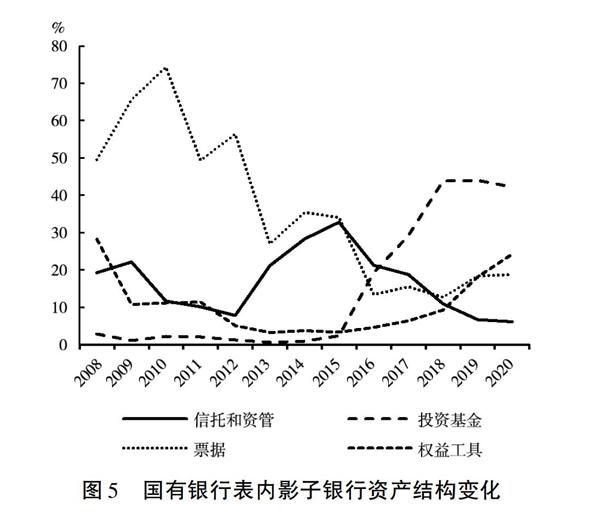

国有银行表内影子银行资产结构变化情况如图5所示。从银行财务报告披露的数据来看,国有银行并未持有同业存单、资产支持证券和资产受益权这几类影子银行产品。而国有银行的票据和权益工具的持有规模较大,2020年末,国有银行持有票据规模为0.36万亿元,占比为18.8%,权益工具规模为0.46万亿元,占比为24.25%。投资基金在2015之后规模显著增长,逐渐成为国有银行规模最大的表内影子银行资产,2020年末国有银行投资基金的持有规模为0.80万亿元,占比为42.22%。信托资产和资产管理计划在2015年之后的规模迅速下降,2020年末国有银行仅持有0.12万亿元的信托资产和资产管理计划,此外2016年之后国有银行不再持有同业理财产品。

银行体系的表内影子银行资产结构自2008年以来发生了较大变化,三类银行的同业理财产品规模在强监管政策的影响下均大幅度下降,2018年之后银行持有的同业理财产品规模已经很小,这表明针对银行同业理财产品的监管政策收到了较为明显的效果。信托资产和资产管理计划的规模相比其历史高点有所下降,但目前仍然是表内影子银行占比较大的产品,国有银行以及股份制银行的信托资产和资产管理计划规模在2016年之后大幅度下降,但城/农商行则并未如此。

投资基金和资产支持证券则是近年来银行增持较多的影子银行产品。表内影子银行的资产结构变化表明,银行会减持同业理财产品和信托资产等受监管影响较为强烈的产品,而转向持有投资基金和资产支持证券等受监管影响较弱的产品,这一资产结构转化的操作使目前中国商业银行体系的表内影子银行规模仍然较大。

(三)资产种类

表内影子银行资产种类数量对比情况如表1所示。总体而言,2008年以来,中国银行体系中表内影子银行的资产种类

本文基于金融投资的科目来统计表内影子银行的资产种类,例如信托投资可能同时出现在交易性金融资产、可供出售金融资产以及应收款项类投资中,本文将这种情况视为银行持有三类表内影子银行资产。这种统计方式能够更为全面地反映银行的表内影子银行投资活动,也进一步支持了前文的观点,即仅统计应收款项类投资不能全面地反映表内影子银行的情况。不断增多,这也使表内影子银行的资产构成逐步复杂化。2008年三类银行的最大表内影子银行资产种类为5种,而城/农商行的平均资产种类仅为1.33种。但从2012年开始,三类银行的影子银行资产种类均迅速增加,2016年国有银行和股份制银行平均持有10种以上的影子银行资产。 相较于2016年, 国有

银行在2018年的平均资产种类和最大资产种类

均有所下降,而股份制银行和城/农商行的资产

种类均有所上升。这说明2016年监管环境趋严之后,国有银行减持了一部分表内影子银行资产,较为典型的就是国有银行在2016年之后不再持有同业理财产品,而股份制银行和城/农商行则进一步持有了更多种类的影子银行资产,较为典型的就是增持了投资基金和资产支持证券这两类影子银行产品。

笔者认为,表内影子银行资产种类的数量反映了银行从事影子银行业务的意愿,资产种类越多,表明银行通过更多的方式参与了影子银行业务,其从事影子银行业务的意愿也更强。相比较而言,股份制银行是中国从事表内影子银行业务意愿最强的一类银行,而国有银行在2016年监管环境趋严之后,从事影子银行业务的意愿有所下降,这体现为国有银行平均资产种类和最大资产种类的下降。城/农商行的一个突出特点是,其从事影子银行业务的意愿并未受到监管环境的影响,无论是平均资产种类还是最大资产种类,2008年以来城/农商行的表内影子银行资产种类一直在不断增加。从另一个角度来看,资产种类越多,说明银行和更多的金融主体产生了影子银行业务方面的联系,也就意味着表内影子銀行的构成更为复杂,这将导致对表内影子银行进行监管的难度大大提高。因此,笔者认为,对股份制银行和城/农商行进行表内影子银行业务监管,其难度要大于对国有银行进行监管。

(四)表内影子银行化程度

为进一步分析表内影子银行,笔者定义如下变量:表内影子银行化程度=(表内影子银行资产/金融投资总额)×100%。该数值越大,说明银行所持有的金融资产中,投向影子银行的比重也就越大,表内影子银行化程度也就越高。

表内影子化程度平均值变动趋势,如图6所示。2008年全样本的平均表内影子银行化程度为14.34%,而2014年这一比重上升至51.56%,这就意味着2014年末整个银行体系中有超过一半的金融投资投向了影子银行产品,2014年之后全样本的影子银行化程度逐年降低,2020年末为36.74%。从不同产权性质的银行来看,国有银行的表内影子银行化程度较

低,且远低于全样本的平均值,尽管国有银行的金融投资总额较大,但其投向影子银行的资金占比要远远低于股份制银行和城/农商行。股份制银行的表内影子银行化程度在2014年末达到最高为63.10%,但此后逐年下降,2017年开始其表内

影子银行程度要低于全样本的平均值。城/农商行从2017年开始表内影子银行化程度为三类银行中最高,2020年末为42.11%。

此外,本文也统计了各年份表内影子银行程度的最大值,国有银行的最大值为2015年6月的24.72%,股份制银行的最大值为2016年6月的82.53%,而城/农商行的最大值为2019年末的90.24%,此外,2016年末城/农商行的最大值也高达90.09%。综合来看,股份制银行和城/农商行的表内影子银行化的程度较高,而国有银行的表内影子银行化程度较低。

四、表外影子银行业务变动分析

(一)非保本理财产品

1.总规模和增速

非保本理财产品的总规模及增速变化如图7所示。从图7中可以看出,其发展大致可分为三个阶段:第一阶段为2008—2011年,这一阶段的特征是增速较快,但总规模较小,属于起步发展阶段。2008年末中国银行体系非保本理财产品总规模为1 702亿元,到2011年末突破万亿达到1.23万亿元的总规模,而2009—2011年的增速分别为125.55%、66.11%和92.57%。Wang等[7]认为,投资者对于高收益的替代储蓄产品的强劲需求推动了这一时期银行理财产品的发展。第二阶段为2012—2016年的爆发式增长阶段,相较于2011年,2012年年末非保本产品增长了121.17%,达到了2.72万亿元。到2016年末,非保本理财产品的余额已经达到20.86万亿元。2012—2016年是中国影子银行监管套利现象最为严重以及风险积累的阶段[7],而非保本理财产品又是这段时期内增长最为迅速的影子银行产品。这也使得非保本理财产品成为中国影子银行监管的重点对象,2016年8月,《商业银行理财业务监督管理办法(征求意见稿)》发布,对银行理财产品的资金投向以及运作规范等进行了明确规定,这一征求意见稿也对市场主体释放了明显的针对非保本理财产品进行严格监管的信号。第三阶段为2017—2020年,这一阶段的特征是增速明显放缓甚至出现负增长,但非保本理财产品的存量规模仍然较大。2017年和2018年非保本理财产品规模均呈下降态势,分别为20.50万亿元和20.31万亿元,但随后又出现小幅增长,2019年末规模为22.18万亿元,2020年则为23.64万亿元。2016年之后,监管层不断对非保本理财产品的相关监管条例进行完善,2018年《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(即“资管新规”)正式实施、“资管新规补充文件”、《商业银行理财业务监督管理办法》(即“理财新规”)以及“证监会资管新规”等监管条例陆续出台,这些监管法规对于规范银行理财产品的发展起到了重要作用。笔者认为,2016年之后国内针对非保本理财产品较为严格的监管环境是导致其总规模在2017年和2018年下降的重要原因,但2019年及之后银行体系中的非保本理财产品规模又呈上升趋势,则说明银行体系针对监管法规的调整速度较快,非保本理财产品仍是银行的重要影子银行业务。

2.不同产权性质银行对比

不同产权性质银行非保本理财产品规模变化如图8所示。

从2011年开始才可以从财务报告获取国有银行非保本理财产品的相关数据。在多数年份中,股份制银行的非保本理财产品规模均为最大,尤其是2015年后,股份制银行的非保本理财产品规模已经显著超过国有银行和城/农商行,这说明股份制银行在此方面居于主导地位,已有研究也有类似的结论[2-12]。股份制银行的非保本理财产品规模在2016年达到最高点为10.83万亿元,此后由于监管政策的趋严,股份制银行的非保本理财产品规模明显下降,但2019年之后又开始重现增长态势。

国有银行的非保本理财产品规模在2011年后也经历了快速增长,但是严监管政策并没有对国有银行非保本理财产品的规模造成较大影响,其增长势头一直延续到2020年,2020年末国有银行的非保本理财产品规模为9.65万亿元。城/農商行的非保本理财产品规模在2014年之前都比较小,2014年仅为0.51万亿元。一方面,是由于这类银行本身规模较小,客户来源有限,使理财产品的发行量和销售量受限;另一方面,也是由于部分城/农商行上市时间相对较晚,而这些未上市的银行在这段时期内的数据并未纳入本文的统计之中。和国有银行类似的是,监管政策对于城/农商行的影响也相对较小,城/农商行的非保本理财产品规模一直呈增长态势,2020年末其规模达到3.38万亿元。

总体而言,不同产权性质银行在非保本理财产品的规模变动方面存在较大差别,股份制银行在银行体系的非保本理财产品中居于主导地位,这也使得其受到监管政策的影响最为强烈,但国有银行和城/农商行对于强监管政策的反应并不强烈。结合图7银行体系非保本理财产品总规模的变化情况来看,2016年后非保本理财产品总规模的下降主要是股份制银行的总规模下降所致。

(二)委托贷款

1.总规模和增速

委托贷款规模和增速变化趋势如图9所示。从图9中可以看出,2008年后,银行体系中的委托贷款规模基本保持稳步增长状态,从2008年末的9 627亿元增长至2017年末的8.94万亿元,多个年份的增速均在30%以上。2015年1月,原银监会发布《商业银行委托贷款管理办法(征求意见稿)》(下文简称《办法》),随后2018年1月该《办法》正式执行。《办法》对委托贷款的资金来源、资金流向以及风险管理等方面进行了明确的规定,在此之前中国还缺少对委托贷款进行系统监管的政策法规,《办法》的出台弥补了委托贷款监管制度的不足。该《办法》出台之后,2018年末委托贷款总规模相较于2017年减少了15.40%,从8.44万亿元下降至7.57万亿元,从这一角度来看,笔者认为,《办法》的监管成效较为明显。

2.不同产权性质银行对比

国有银行在委托贷款业务方面占据主导地位,除了2014年和2015年之外,国有银行委托贷款的规模均明显超过股份制银行和城/农商行,且2018年以来这一差距还在继续扩大。2008—2017年国有银行的委托贷款规模均保持稳健增长,2017年国有银行的委托贷款规模为4.06万亿元。在经历了2018年的规模下降之后,国有银行的委托贷款规模又迅速上升,2020年末达到5.93万亿元,占银行体系委托贷款的比重为71.11%,占整个经济体系的委托贷款比重则为53.65%,

中国人民银行的社会融资规模存量统计显示,2020年12月委托贷款的存量为11.06万亿元。这说明国有银行不仅在银行体系的委托贷款业务中占据主导地位,在整个社会的融资体系中,也是委托贷款的重要中介机构。委托贷款的主要形式仍然以关联贷款为主,企业往往将自身的资金通过中介人贷往和自身具有密切联系的企业和客户,委托贷款的出资人也以国有大型企业为主[6],这些企业又往往和国有银行有更加密切的信贷往来关系,因此,出于信息透明度和已有合作经验的考虑,委托贷款的出资人可能更愿意寻求国有银行作为中介人。

股份制银行的委托贷款规模在2013年之前相对较小,均未超过1万亿元。随后经历了一个较为快速的增长时期,一度超过国有银行的委托贷款规模,2017年股份制银行的委托贷款规模达到最高点为3.43万亿元,但2017年之后经历了较为明显的下滑,2020年末股份制银行的委托贷款规模为1.70万亿元。城/农商行的委托贷款规模变化趋势和股份制银行类似,2020年其规模为0.71万亿元。

不同产权性质银行委托贷款规模的变化情况如图10所示。从图10中可以看出,2018年《办法》的出台产生了较为明显的监管效应,股份制银行和城/农商行的委托贷款规模在该监管法规出台之后经历了持续的下降,但国有银行的委托贷款规模仅在2018年有所下降,之后呈现迅速回升的态势,笔者认为,该监管法规对于国有银行的影响程度相对较小。因此,在银行体系委托贷款总规模的变化中(图9),2018年总规模的下降是因为三类银行的委托贷款规模均有所下降,而2018年之后委托贷款总规模的上升则是国有银行委托贷款的规模上升所致。

(三)承兑汇票和未贴现承兑汇票

1.總规模和增速

相比于非保本理财产品和委托贷款,银行体系中承兑汇票和未贴现承兑汇票的规模和增速变化具有一些不同的特点,如图11所示,中国银行体系中的承兑汇票规模在2008年为2.04万亿元,这一初始规模要远高于非保本理财产品和委托贷款,主要原因在于承兑汇票是商业银行的一项传统表外业务,而非类似于非保本理财产品等近10年才开始快速发展的影子银行产品。承兑汇票在2008—2015年一直保持较为平稳的增速,2015年末的总规模为6.96万亿元,这也是承兑汇票规模的一个阶段性高点。2015年之后,承兑汇票总规模经历了先下降后上升的趋势,2020年末总规模达到7.88万亿元。对于未贴现承兑汇票而言,2015年末是其规模的最高点,达到5.85万亿元,此后未贴现承兑汇票的规模维持在4万亿元左右,且增速为负的年份居多。此外,未贴现承兑汇票占承兑汇票的比重也有着较为明显的下降,2015年末为84.09%,而2020年6月仅为44.94%。从监管法规来看,2015年《关于票据业务风险提示的通知》(以下简称《通知》)对票据业务中存在的不规范行为进行风险提示,并强化了监管要求,而2015—2017年承兑汇票的总规模也有明显的下滑,但未贴现承兑汇票在2017年总规模有所上升。总体而言,承兑汇票并不是中国影子银行监管的重点产品,这可能也是部分文献在研究中国影子银行时将承兑汇票剔除的原因之一。

2.不同产权性质银行对比

不同产权性质银行承兑汇票规模变化如图12所示。从图12中可以看出,股份制银行所持有的承兑汇票规模最大,由于未贴现承兑汇票和承兑汇票存在一定的比例关系,由此可以推测股份制银行在未贴现承兑汇票中也占据主导地位。股份制银行的承兑汇票规模从2008年开始稳定增长,2015年达到4.41万亿元,《通知》出台后,其规模明显下降,2017年开始股份制银行承兑汇票规模重新增长,2020年末达到4.70万亿元。国有银行的承兑汇票规模一直保持在相对较小的规模,2013年其最大规模为2.17万亿元,随后稳定下降,直到2018年才开始重新增长。城/农商行的承兑汇票规模从2018年开始超过国有银行。总体上来看,三类银行在承兑汇票业务方面存在着较大的差异,股份制银行一直居于主导地位,承兑汇票总规模远超国有银行和城/农商行,且近年来这一差距越来越大,2008年股份制银行的承兑汇票规模仅超过国有银行0.37万亿元,但在2020年末股份制银行的承兑汇票规模已经超过国有银行和城/农商行两者之和。结合图11来看,笔者认为,2015年之后股份制银行主导了整个银行体系的承兑汇票规模变化趋势。

(四)进一步分析

1.表内外影子银行业务的相关性

Chen等[2]对16家国有和非国有银行的表内外影子银行业务进行了相关系数分析发现,2009—2015年非国有银行的表内影子银行和表外委托贷款增长呈显著的正相关关系,但国有银行中却不存在这种相关性。此外,非国有银行的表内影子银行占总信贷的比重在2011年之后显著增大,2015年末占比已经达到30%,而国有银行的表内影子银行占总信贷的比重则一直保持在3%以下。笔者认为,非国有银行乐于在表内持有一些具有高风险和高收益特征的资产,同时也会将表外的影子银行资产向表内转移。

借鉴该研究思路,本文对2008—2020年51家银行的表内外影子银行业务的规模变化进行相关系数分析,结果如表2所示。从全样本来看,中国银行体系的表内外影子银行业务的变化均在1%的显著性水平下呈正相关关系,这说明2008年以来中国银行体系的表内外影子银行业务规模存在较强的同涨同跌的关系,前文的分析也表明,2008—2015年银行体系的表内影子银行、非保本理财产品和委托贷款均呈现快速上涨的趋势,而2016年监管政策和监管环境趋严之后,这几类产品则均有不同程度的下降。在国有银行中,表内外影子银行业务并不存在显著的相关性;而股份制银行以及城/农商行的表内外影子银行业务均存在显著的正相关性,这说明股份制银行和城/农商行同时发展了表内外的影子银行业务,但国有银行并非如此,该结论也在一定程度上支持了已有研究[2]的观点。

2.表内外影子银行总规模

银行体系影子银行总规模变化情况如表3所示。从表3中可以看出,其产品的变化趋势具有一定的相似性:2008—2011年,各产品的规模均相对较小,同时增速相对较慢,银行体系2011年年末影子银行总规模为9.99万亿元,如果剔除承兑汇票,总规模仅为5.37万亿元;2012年以前,各产品的规模均相对较小,同时增速较慢,截至2012年末,仅有承兑汇票的规模突破5万亿元,而城/农商行的影子银行业务总规模仅为1.02万亿元;2012年之后,影子银行总规模的增速明显加快,部分产品进入爆发式增长的阶段,年度同比增速在50%甚至100%以上,这一趋势持续到2016年,2016年末总规模达到51.12万亿元,

主要是非保本理财产品、表内影子银行和委托贷

款的快速增长使影子银行总规模扩大;2016年之

后,影子银行的总规模经历了两年的下降又有所回升,2020年末银行体系的影子银行总规模已经超过2016年,达到53.18万亿元。

非保本理财产品是近年来银行体系中规模最大的影子银行产品,占据了近一半的规模,表内影子银行和委托贷款次之,承兑汇票的规模相对较小。此外,2016年之后的强监管政策的确对影子银行起到了一定的限制作用,但银行表现出对监管政策较强的适应性,各类影子银行产品在严监管之下经历规模下跌之后迅速反弹。股份制银行的影子银行业务总规模变化和银行体系中的影子银行总规模变化表现出较强的趋同性,呈现出“上升—下降—上升”的趋势,而国有银行和城/农商行的影子业务总规模基本从2008年以来一直呈上升趋势,这说明,股份制银行主推中国银行体系影子银行总规模的变化,也佐证了已有研究[12]的相关观点。

五、结论和政策建议

本文利用51家上市银行的影子银行相关数据,基于资产负债表内外的视角,对中国银行体系的影子银行业务进行了相关研究,结论表明:第一,银行是中国影子银行体系运行的中心,银行体系表内外的影子银行业务规模变动趋势存在一定的相似性,也与中国影子银行的发展历程相吻合。总体而言,2016年之前表内外的影子银行业务规模均经历了一个快速增长的阶段,2016年之后,监管环境从严使各类影子银行产品的规模出现了较为明显的下滑,但2018年后银行体系的影子银行规模又有所回升,目前中国银行体系中表内外影子银行规模仍然较大。第二,股份制银行的表内影子银行规模最大,其变动也导致了整个银行体系表内影子银行规模的变动。银行会进行资产转换来规避监管政策的影响,股份制银行和城/农商行从事表内影子银行业务的意愿更强,同时其表内影子银行化的程度也较高。第三,在表外影子银行业务中,股份制银行主导了非保本理财产品和承兑汇票规模的变动,但同时其表外影子银行业务受监管政策的影响也最大。尽管国有银行的委托贷款规模最大,但其委托贷款业务并未受到监管政策的强烈影响。各类银行对于监管政策表现出较强的适应性,这体现为监管政策趋严之后,表外影子银行业务规模经历短暂的下滑便迅速回升。此外,股份制银行和城/农商行同时发展了表内外影子银行业务,而国有银行则没有。

基于上述结论以及目前中国影子银行规模仍然较大的现实状况,笔者提出以下关于影子银行监管的政策建议:第一,强化对于表内影子银行的监管,重点关注体量较大的影子银行产品。相较于表外影子银行而言,表内影子银行业务所涉及的主体更多、业务体系更为复杂且资产种类也更多,一些产品例如信托投资的设计具有多层嵌套结构,风险传染性强。目前中国银行体系中规模较大的表内影子银行产品是信托投资、资产管理计划、投资基金和资产支持证券,针对表内影子銀行的监管政策可以针对这几类产品展开,从资金规模、期限结构以及底层资产投向等方面着手,抑制表内影子银行规模的过快增长。第二,加强监管政策的针对性,避免“一刀切”。本文关于表外影子银行业务的分析表明,监管政策对于不同银行的影响存在异质性,例如针对非保本理财产品的监管政策对股份制银行的影响较大,但对于国有银行和城/农商行的影响较小。因而影子银行监管政策的制定需要考虑到这种异质性,可以针对不同类型的银行设立不同的监管要求和标准,确保政策的推出能够对所有银行均产生一定的影响,避免不同类型银行之间的影子银行业务规模出现此消彼长,而总规模却并没有明显下降的情况。第三,完善信息披露机制,明确信息披露标准。目前,中国银行财务报告中关于影子银行业务的披露标准并不统一,存在对影子银行产品按照发行人分类、产品类型分类、交易对手分类、抵押品分类以及上市与否分类等多种披露方式,部分银行关于影子银行产品具体信息的披露十分模糊,这使得在计算影子银行业务规模时可能出现遗漏和重复计算的情况,不利于准确计算中国影子银行的业务规模,更给监管政策的推行增加难度。因此,需要完善影子银行业务的信息披露标准,从产品规模、收益变现方式、投资比例、基础资产以及交易结构等方面制定统一的规则,确保银行能够提供清晰而有效的影子银行产品信息。

参考文献:

[1] 裘翔,周强龙.影子银行与货币政策传导[J].经济研究,2014,(5):91-105.

[2] Chen,K., Ren,J.,Tao,Z.The Nexus of Monetary Policy and Shadow Banking in China[J].The American Economic Review,2018,108(12):3891-3936.

[3] 侯成琪,黄彤彤.影子银行、监管套利和宏观审慎政策[J].经济研究,2020,(7):58-75.

[4] 韩珣,李建军.金融错配、非金融企业影子银行化与经济“脱实向虚”[J].金融研究,2020,(8):93-111.

[5] 方意,韩业,荆中博.影子银行系统性风险度量研究——基于中国信托公司逐笔业务的数据视角[J].国际金融研究,2019,(1):57-66.

[6] Allen,F., Qian,Y., Tu,G., et al.Entrusted Loans: A Close Look at China's Shadow Banking System[J].Journal of Financial Economics,2019,133(1):18-41.

[7] Wang,H., Wang,H., Wang,L., et al.Shadow Banking: China's Dual-Track Interest Rate Liberalization[DB/OL].https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2606081,2019.

[8] 中国银保监会政策研究局课题组,中国银保监会统计信息与风险监测部课题组.中国影子银行报告[J].金融监管研究,2020,(11):1-23.

[9] 高蓓,陈晓东,李成.银行产权异质性、影子银行与货币政策有效性[J].经济研究,2020,(4):53-69.

[10] Song,Z.M., Xiong,W.Risks in China's Financial System[J].Annual Review of Financial Economics,2018,10(5):261-286.

[11] 许友传.多层次银行体系的类信贷影子银行活动的表内溢出风险[J].财贸经济,2019,(12):79-95.

[12] Cheng,X., Wang,Y.Shadow Banking and the Bank Lending Channel of Monetary Policy in China[DB/OL].https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3553202, 2020.

[13] 邵新建,王兴春,肖立晟,等.基础货币投放渠道变迁、资金来源竞争与银行理财产品的崛起[J].中国工业经济,2020,(7):155-173.

[14] Ehlers,T., Kong,S., Feng,Z.Mapping Shadow Banking in China: Structure and Dynamics[R].BIS Working Paper No.701, 2018.

The Dynamic Changes of Shadow Banking in China

——Based on the Analysis of Bank Balance Sheet

LI Zhisheng, SHAO Yangnan

(School of Finance, Zhongnan University of Economics and Law, Hubei, Wuhan 430073, China)

Abstract:Banks are at the center of the operation of the shadow banking system in China.We manually collected the shadow banking related data of 51 listed banks from 2008 to 2020, and conducted relevant research on the shadow banking business in and out of the balance sheet of banks.The results show that: in the on-balance-sheet shadow banking business, joint-stock banks occupy the dominant position, joint-stock banks and urban/rural commercial banks hold a variety of shadow banking assets, and have a higher on-balance-sheet shadow banking level, while the state-owned banks has a relatively lower level.Banks use asset conversion operations to avoid the impact of regulatory policy.In the off-balance-sheet shadow banking business, joint-stock banks led the scale change of non-guaranteed wealth management products and bank acceptance, while state-owned banks led the scale change of entrusted loans.Strict regulatory policies did restrain the development of shadow banking, but the influence of regulatory policies on different banks is heterogeneous.Further analysis shows that the joint-stock banks and urban/rural commercial banks simultaneously develop the shadow banking business on and off the balance sheet, while the state-owned banks do not.Based on this, We believe that regulators should strengthen the supervision of on-balance-sheet shadow banking, pay attention to the pertinence of regulatory policies and improve information disclosure.

Key words:shadow banking; on-balance-sheet shadow banking; non-guaranteed wealth management products; entrusted loans; bank acceptance

(責任编辑:徐雅雯)

收稿日期:2021-08-30

基金项目:国家社会科学基金重大项目“新形势下资本市场重大风险防范与化解研究”(19ZDA061);国家自然科学基金面上项目“资本市场创新、个人投资者行为与市场稳定性——基于微观交易大数据的视角”(71771217)

作者简介:李志生(1978-),男,湖北新洲人,教授,博士,博士生导师,主要从事金融创新、金融风险和市场微观结构研究。E-mail:zsli@zuel.edu.cn

邵杨楠(1992-),男,湖南岳阳人,博士研究生,主要从事影子银行研究。E-mail:yangnanfinance@163.com