社交媒体情境下食养食疗传播思考*

2021-11-03刘海燕

刘海燕,辛 宝,王 前

1 陕西中医药大学人文管理学院,陕西 西安712046;2 陕西中医药大学第二附属医院;3 陕西中医药大学外语学院

《“健康中国”2030 规划纲要》指出要“引导居民形成科学的膳食习惯,推进健康饮食文化建设”,食养食疗在国民膳食营养知识全面普及、中医养生保健“治未病”中被赋予了重要的职责和使命。第47 次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,公众在线医疗需求量不断增长,这也要求作为“未病先防、既病防变、病后防复”主体的食养食疗与社交媒体需要深度结合,精准传播。当前,食养食疗传播形态日渐多元,传播效果凸显。然而需重视传播信息过载、社交媒体受众疲惫等弊端,从而进行改进优化。

“食养”一词最早见于《黄帝内经》:谷肉果菜,食养尽之。毋使过之,伤其正也(《素问·五常政大论篇》),其是指通过食物获取营养,增强体质,预防疾病的中国传统养生方法,也即“以食养生”。“食疗”[1]属治疗学名词,又称“食治”,是指利用饮食的不同性味作用于不同脏器,达到调整机体功能和治疗疾病的目的。辛宝等[2]认为:“食养”“食疗”既有区别又有联系,其中联系在于二者共同属于中医食疗理论体系。目前,食养食疗领域学术成果丰硕,基于CNKI 学术期刊数据库,依照检索式“主题=‘食养*食疗’”,起始日期不限,截至时间至2021 年7 月底,共获取306 篇成果,剔除重复成果16篇,获得有效成果290篇,研究领域涉及食物食养食疗价值[3]、食养食疗文献研究[4]、临床效用[5]、食养食疗专业与学科建设、食养食疗文化等领域,其中食养食疗文化相关成果2 篇,食疗信息对食疗文化传承影响也有报导[6],未见食养食疗传播现状、问题、策略方面的研究成果报道。

本研究将“食养食疗”置于中医食疗体系中进行一体化研究,突出中医“治未病”理论指导下的多层次食疗理论构架[7],突出“食养食疗”在“未病先防、既病防变、病后防复”中的整体应用和媒体传播现状,结合传播学理论提出食养食疗传播概念,分析食养食疗信息在以“两微一抖”(即微信、微博、抖音)为代表的社交媒体平台上的传播规律与传播形态,并进行思考与改进。为此,本研究通过在线观察法、深度访谈法、历史文献法在2021年3 月至7 月间对“两微一抖”进行了为期5 个月的参与式观察。

1 食养食疗传播形态

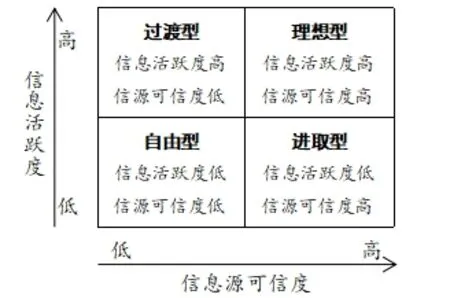

社交媒体情境下食养食疗传播具有传播主体多元、传播对象广泛、传播内容丰富、传播过程复杂的特点,致使效果复杂多变。如根据杨宝军“三元主体”理论与“两微一抖”平台传播主体,可将大量的传播主体归为媒体传播主体、组织传播主体、民众传播主体,大量传播主体涵盖政府(官员、主导项目)、学者(高校、研究机构人员、专门致力于食养食疗科普的人士)、医院(医院相关科室或人员)、营养师(实名认证注册营养师)、传媒(传统媒体、新兴媒体及其媒体人)、其他(食养食疗培训机构、商业机构等)、未认证者(与食养食疗相关用户)等至少7 类人群,传播主体构成复杂多元。根据“信源可信性”理论[8],信源(即传播主体)可信度与传播效果成正比,根据“使用与满足”理论[8],公众信息接受度及满足程度与传播效果成正比,并且此时信息呈现高活跃度特征,这是一种理想化的状况,而公众常随意采信采纳未经验证的信息[9],专业实用信息曲高和寡,传播过程复杂,只有信源可信度高且信息活跃度高时传播效果最好。为此,需根据波士顿矩阵在信源可信度、信息活跃度两个要素基础上构建四维理论模型(见图1),细化传播形态。

图1 传播形态理论模型

1.1 理想型传播形态理想型传播形态是指信源可信度高、信息活跃度高、社会公众关注度高且能够满足公众需求的传播形态,这种形态最为理想。“两微一抖”平台中大量传播呈该形态,如《人民日报》、腾讯健康等媒体传播主体通过权威、有用、有趣的信息以及辟谣信息持续构建权威健康的食养食疗信息网络[10]。“丁香医生”科普平台微信公众号食养食疗类原创文章占20%,是具有高专业性和高传播力的组织传播主体[11]。名为“营养师顾中一”的民众传播主体为北京营养师协会理事,他依托专业知识及传播技巧,以及抖音粉丝43 万,微信公众号原创文章900 多篇,被全网500万余人关注。媒介传播主体的优势在于组织性、专业性、实名制特征和较强的传播力;组织传播主体的优势在于政府机构权威性强、高校和科研院所等公益组织专业性强,劣势在于大量养生机构传播冗余信息和“伪食养食疗”信息干扰了传播效果;民众传播主体中部分公众因专业背景和兴趣爱好逐渐成为意见领袖和网络大V 是其优势,但更多的“草根身份”公众在社交媒体“赋权”中的话语权过度“膨胀”,使得其传播效果整体不佳。

1.2 进取型传播形态进取型传播形态是指信源可信度高,传播信息专业性和权威性强,但社会公众关注度和信息活跃度低的传播形态,这一传播形态占比较大。有研究发现,具有较高趣味度的信息与其点赞量成正比[12],而照搬照抄教科书式的专业科普、晦涩难懂的信息不受青睐。正如传统中医食疗养生方法信息密集呈现于“两微一抖”[13],然而公众使用率低或回避使用,这是信息趣味性不足导致。食养食疗作为中医食疗体系的重要组成部分,“先食后药,药食并济”“食能治病,亦能致病”等理论需要在现实传播情境中解读,而文言文、繁体字形式深奥难懂,这就构成了食养食疗信息与公众间的传播隔阂和障碍。为使进取型传播形态转化为理想型传播形态,需要从食养食疗专业信息晦涩难懂、专业人才传播素养整体不高、公众解析能力不足等方面思考解决办法。

1.3 过渡型传播形态过渡型传播形态是指信源可信度低、信息专业性和权威性弱,但传播主体活跃度、信息活跃度和公众关注度高的传播形态。这一传播形态使“伪食养食疗”信息传播有了可乘之机。腾讯公布的《2017 腾讯公司谣言治理报告》显示,从谣言内容看健康养生类占比最大[14]。这是因为,一方面,缺乏质量保障和控制措施,社交媒体错误虚假信息传播容易;另一方面,部分缺乏专业知识的营销号人为制造以食养食疗为噱头的虚假消息[15]骗取点击率[16]以实现营销目的,导致食养食疗内容被断章取义乃至误解,不能体现其理论体系的系统性和完整性、科学性。过渡型传播形态向理想型传播形态转化,需思考如何提升传播主体食养食疗专业素养、增强媒介专业保障及管控,净化传播环境。

1.4 自由型传播形态自由型传播形态是指信源可信度低,信息活跃度低,公众关注度低、获益低或不获益的传播形态。这一形态呈现出传播主体随意性强、传播内容枯燥无用、传播过程消极互动的特征,传播主体以未认证账号、认证的自媒体个人账号和少数企事业组织账号为主,这是由于随着社交媒体的发展,自媒体账号迅速膨胀,跟风开通,建而不维。有关调查显示,截止2019 年10月自媒体账号超过2000 万个[17],包括大量“僵尸账号”:账号更新较慢甚至放弃更新;以转发为主而原创性不够;缺乏传受互动。以微博为例,本研究观察食养食疗传播相关的1430 个用户发现,约64% 的用户3 个月内不曾更新信息。自由型传播形态在社交媒体传播中占比较大,一方面源于监管机制的不健全,另一方面源于传播主体专业能力欠缺,传播主体系统不完善。目前此状况已引起国家网信办的关注[18]。

2 食养食疗传播思考

以波士顿矩阵模型分析社交媒介情境下的食养食疗传播的4 种传播形态特征发现,信息活跃度高的两种形态中三大传播主体间共同特征是相关信息触发公众需求、与公众关联、引发公众情绪。信源可信度高的两种形态中,三大传播主体间共同特征是食养食疗、医学、公共卫生、营养学等相关专业身份信息提示,特别是排名靠前的传播主体,其认证身份大都体现医院、食养食疗研究院所、相关高校、媒介平台机构成员信息。因此,食养食疗传播作为复杂的社会系统工程重要组成部分,需要在国家、社会和公民个人共建共治的基础上,发挥医院、相关高校和科研院所组织、个人的传播主力军作用,坚持科学传播原则,提升传播能力,创新传播方式,营造健康的食养食疗传播环境。

2.1 坚持科学第一原则科学性与真实性是食养食疗传播的第一原则,也是确保公众受益的首要条件,需要梳理食养食疗知识范畴,构建传播框架,澄清信息维度和内容界限,探索食养食疗传播到底“说什么”,确保科学传播[19]。食养食疗知识作为中医食疗理论的重要组成部分,散在于大量古今文献中[20],《中国图书馆分类法》类目将食养食疗类图书置于基于中医养生观之下,对具体疾病食养食疗方法作了分类[21]。要实现食养食疗在社交媒体的精准传播,应利用中医“治未病”理念、文献和研究成果,以及理想型传播形态的现成经验,确保理论传播体系的稳定、完整和延续。

2.2 坚持公众需求导向公众需求是食养食疗传播的最终目的,也是检验传播效果的唯一指标。医院、有关高校及科研院所等汇聚大量传播主体人才,掌握海量权威专业信息,然而在传播实践中却出现了食养食疗信息被束之高阁的尴尬情形[22]。因此坚持公众需求导向,提升自身传播素养,创新传播技巧刻不容缓。专业组织及成员需要不断学习,熟悉社交媒体情境,结合理论知识、公众需求、媒体特征,掌握大数据及虚拟现实技术,优化食养食疗信息的文图表达、声画表达、模拟表达,以多样化呈现方式吸引公众关注并满足其使用需求;及时与公众互动、分享经验,增加用户黏性,培养发现“意见领袖”[23],发挥意见领袖“二级传播”作用,引发讨论、辩论,引导高效有序传播,防止出现“沉默的螺旋”现象[24]。

2.3 参与传播环境治理食养食疗传播事关公众健康,具有独特的专业性,需要全社会共同参与,加强监管,营造健康的社交媒体空间。国家层面要强化监管力度,明确从业准入资格,提升公众媒介素养,提高媒体伦理失范成本。社交媒体平台要加强“把关人”作用,加强对传播主体资格的审查、传播内容的把关。医院、有关高校和科研院所等组织及成员作为传播主体,要增强责任感,主动参与传播科学正确食养、食疗信息,正本清源,揭露伪科学的真面目,过滤冗余信息[25],构建健康、权威社交媒体传播矩阵,占领社交媒体空间,使“健康营销”套路等失范信息失去吸引力,使公众在多元化信息面前具备选择能力、质疑能力、理解能力、评估能力、思辨能力,创造和生产能力。专业媒体组织及成员应发挥语言创新、表达创新的传播优势,增强专业品质和专业深度,使自己成为专家型媒体人,避免信息源“倒挂”现象[26]。

总之,社交媒体在食养食疗传播中具有独特优势以及独特的传播规律和传播形态,其传播效果的影响因素非常庞杂,以信源可信度、信息活跃度2个要素细分4类传播形态,有助于以问题导向探索食养食疗传播改进措施,并能为食养食疗传播实践提供参考借鉴,助力使用社交媒体普及健康养生与慢病防治中传统健康膳食模式,推广食养食疗的综合饮食健康管理理念,提高中医食疗养生文化创造性转化及创新性发展能力,有效参与健康治理,促进全民实现健康目标。