就业抉择:工作还是职业

2021-10-30吴敏赵建梅

吴敏 赵建梅

作者简介

吴敏(1982- ),女,新疆师范大学教育科学学院博士研究生,新疆师范高等专科学校就业指导中心副教授(乌鲁木齐,830000);赵建梅(1965- ),女,新疆师范大学教育科学学院院长,教授,博士生导师

基金项目

新疆维吾尔自治区职业院校思想政治教育“十三五”规划课题“新疆高职院校大学生思想政治教育实效性提升路径研究”(XJGZYB201720);新疆维吾尔自治区高校大学生思想政治教育课题“教育引导新疆各族大学生树立正确的马克思主义五观实施路径研究”(16SZJY28),主持人:吴敏

摘 要 关注专科生就业状况是缓解大学生就业压力的重要议题。通过对某高校专科毕业生就业现状进行考察,发现毕业生中存在“务实型”“稳定型”“生存型”三种从业观念。高校就业指导工作应以学生多样化职业发展需求为落脚点,引导学生树立有意义的从业理想和人生价值;以实用性为基础,多水平、多路径地将就业指导与服务嵌入学生培养全过程;以学生个体多样化水平提升为目标,引导学生结合自身兴趣和能力进行职业定位与选择。

关键词 高职高专毕业生;就业现状;影响因素;就业观念;就业指导与服务

中图分类号 G473.8 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2021)23-0062-05

一、问题的提出

高职高专毕业生的培养与就业问题已经成为一个热点话题。教育部2020年全国教育事业统计结果表明:“全国共有普通高校2738所,其中高职高专院校1468所。”[1]高职高专院校占到了普通院校的53.61%,专科生在高校大学生群体中占有较大比例。2019年教育部办公厅、财政部办公厅发布了《关于开展中国特色高水平高职学校和专业建设计划项目申报的通知》(教职成厅函[2019]9号),这一针对专科院校的“双高计划”,体现了国家对高职高专学生培养与就业工作的重视。但在对中国知网收录的有关专科生就业、高职生就业的北京大学核心期刊论文进行搜索时,查找出有关专科生就业的论文仅为187篇,相对于以大学生就业为主题的8196篇研究论文来说,聚焦专科生这一群体就业情况的研究相对较少。

就业难并非是毕业生无业可就,而是难在没有符合毕业生职业期待的就业岗位,难在就业供需双方不匹配。2021年全国高校毕业生总人数突破909万人,随着毕业生数量的增多,就业市场的竞争将更加激烈,“有业不就”“观望就业”促使高校本专科毕业生成为失业风险群体。经济发展质量的提升为毕业生就业创造了较为有利的环境,高校毕业生能够主动调整就业期望值和就业心态,理性看待现实与理想之间的差距,自觉接受“降低预期,先就业”的就业理念,但毕业季来校招聘的单位招聘渴求度仍远远高于学生的就业需求度,用人单位提供的岗位需求与毕业生求职意向要求之间差距较大,期望偏差仍是毕业生成功就业的重要障碍[2]。

基于此,本研究通过对某专科学校2019届毕业生就业现状进行实证考察,对专科生就业现状进行分析,了解专科生就业认知、需求和目标与就业岗位的距离,反观高校应采取哪些具体措施帮助专科生树立正确的从业观,从个案的角度为提出专科毕业生就业指导工作具体措施和办法提供参考。

二、研究设计与方法

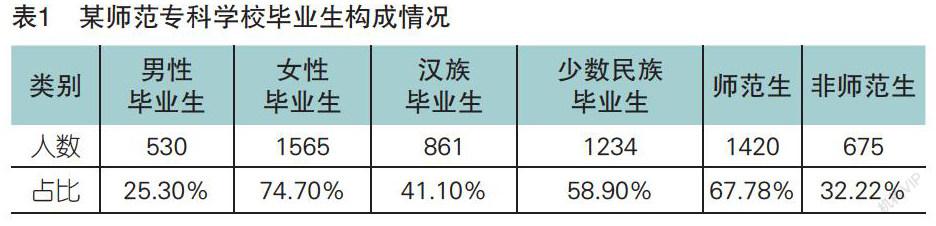

研究对象:新疆维吾尔自治区某省属师范专科学校,该校2019届毕业生共有2095人,构成情况见表1。

研究方法与过程:为全面了解毕业生就业情况,采用自编的毕业生就业现状调查问卷,问卷共设计了28道选择题,涉及毕业生就业环境选择、就业薪资满意度、工作与理想一致性、岗位前途、工作与专业相关性等题目。通过对数据的清洗,去除未答完和重复问卷,最终可用问卷1626份。通过SPSS等分析软件对调查数据进行统计分析,同时选取不同专业的10名2018届毕业生进行一对一的半结构化访谈。

三、X专科学校2019届毕业生就业现状调研结果分析

毕业生的就业情况很大程度上反映出高校的培养质量与社会需求现状。以就业结果数据为依据,不仅是高校管理者调整专业设置、确立人才目标、改革教学模式的重要参考依据,还可以挖掘培养过程中存在的问题,从而为就业指导工作的持续改进提供参考。基于此,笔者分别从就业去向、就业选择、求职影响因素、就业满意度四个方面进行了调查与分析。

(一)就业去向与获取途径

大多数毕业生能夠理性择业。从毕业生就业去向性质来看,民营企业位居毕业生就业去向首位,公务员与事业单位招考、自主创业比例偏低,毕业生不再将稳定就业作为首选,而是尝试“先就业,再择业”。在民营企业就业的毕业生占比为37.46%,说明越来越多的毕业生选择将民营企业作为踏出学校的第一步,也充分体现了国家加大对中小微各类民营企业的支持,使中小微企业创造出更多就业岗位,其拉动就业的能力不断提升。

毕业生仍然通过传统渠道来获取工作。数据显示,毕业生通过自己直接联系应聘获得当前工作的占比最多为28.55%;26.04%的毕业生通过母校推荐获得当前工作;23.37%的毕业生通过其他渠道获得当前工作。从就业渠道看,高校的校园招聘会、人才市场招聘会、招聘网站以及借助家庭与个人的社会网络关系搜集就业信息仍是就业主渠道。毕业生自己联系岗位占比最高,说明部分毕业生能够积极主动地面对求职;有26.04%的毕业生是通过母校推荐获得当前工作,说明学校就业服务部门的就业推荐、招聘会举办对毕业生的就业起到促进作用,但仍有一定的提升空间。

(二)就业选择倾向

大多数毕业生就业岗位与所学专业相关。调研数据显示,2019届毕业生岗位与专业的相关度为76.47%,学用结合状况较好。进一步对岗位与专业不相关的毕业生情况进行分析,除去难以分析的“其他”项,24.82%的毕业生岗位与专业不相关是因为本专业相关工作与自己的兴趣不符;23.40%的毕业生选择了与专业不相关的岗位是由于本专业相关工作就业机会少。24.82%的毕业生愿意去尝试与专业不相关的工作,以自己的兴趣为标准来寻找第一份工作,既是对自己的负责,也是勇于去尝试的一个体现。