前馈控制在新生儿风险管理中的应用效果

2021-10-28李莉

李莉

(江西省妇幼保健院,江西 南昌 330006)

新生儿组织器官尚未发育完全,且缺乏自控能力、表达能力,增加了新生儿的护理风险[1-4]。医护人员应针对新生儿护理现存的各类潜在风险,将不良事件控制在发生前,有计划、有组织地消除或减少风险因素,从而保障新生儿治疗安全,提高家属满意度[5-8]。实践证明,在新生儿临床护理中加强风险管理,能够有效减少不良事件的发生[9-10]。为了探讨更加科学的风险管理模式,本文就前馈控制在新生儿风险管理中的应用效果进行研究。报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取我院2017年6月—2019年6月收治的108 例新生儿患儿。纳入标准:住院时间>3 d;患儿家属同意配合研究。排除标准:参与研究期间死亡;合并严重器质性功能障碍;临床资料缺失。采用随机法分为两组,每组54 例。观察组男30 例,女24 例,日龄(11.25±2.37) d;高胆红素血症18 例,肺炎13 例,早产儿9 例,新生儿窒息9 例,肠炎5 例。对照组男28 例,女26 例,日龄(11.54±2.72) d;高胆红素血症20 例,肺炎11 例,早产儿10 例,新生儿窒息7 例,肠炎6 例。两组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),有可比性。

1.2 方法

对照组采用常规护理:向家属初步了解患儿情况;遵医嘱检查、给药,严密监测患儿体征变化情况,做好数据记录工作,一旦发现异常应立即告知医师,遵医嘱配合各项治疗工作;告知家属注意事项,解释各项治疗、检查的必要性。观察组在此基础上采用前馈控制。

1.2.1 健全科室前馈控制制度

由护士长、主管护师、责任护士成立前馈控制小组,通过数据库、网络查询“新生儿”“风险管理”相关的资料,总结既往经验教训。

1.2.2 分析风险因素

前馈控制小组就新生儿护理工作中的重难点问题展开讨论,根据科室既往收集的新生儿资料,分析护理过程中存在的问题,主要包括护理工作繁杂、管理机制不完善、护理措施落实度欠佳、护士理论知识不扎实、实践操作技能不熟练、风险防范意识薄弱、监管制度不严谨、消毒隔离不到位等,针对上述风险因素,探讨各类不良事件发生的原因,并提出相应的防控措施,完善风险管理制度。

1.2.3 落实前馈控制措施

第一,加强护士培训。从消毒、护理安全等多角度入手,根据《医疗事故处理条例》《病历书写基本规范》《护士条例》《电子病历书写规范》等相关医院规章制度、法律法规,对护士开展风险管理培训,增强护士风险防范意识。通过模拟急救演练、专家讲座、临床实践等方式提高护士对患儿病情的观察力和实践操作能力,开展定期和不定期的护士考核,考核内容包括理论知识、护理技能等。落实绩效考核机制,将护士考核结果与个人绩效、职称评定挂钩,对于表现优秀的护士予以相应奖励,安排护士前往上级医院进修。第二,加强安全管理。严格落实“三查七对”机制,在日常遵医嘱给药前或交接班前,全面核对患儿腕带,包括患儿个人信息、家长身份等。合理运用门禁系统,实施全天候封闭式管理,严禁外人进入。患儿家属在探望患儿时需隔着玻璃看望,避免直接接触,阻断传染源。医师在查房时应穿戴隔离衣帽,做好消毒工作。另外,要重视皮肤护理。由于患儿长期输注药物、营养液等,应加强病房巡视,定期更换留置针(一般为3~5 d),当发现患儿皮肤破损后可外涂百多邦。尽量选择四肢静脉穿刺给药,避免头皮静脉给药对患儿头面部产生不良影响。第三,规范护理文书记录。根据医院科室制作的标准表格发放护理记录单,主管护师负责对护士开展护理文书填写的培训工作,指导护士严格按照记录单格式书写内容。根据科室特点设立重症新生儿送检风险报告书、病情报告单、出院记录单等,做好针对性记录工作,存档备用。第四,健全风险管理机制。严格落实三层质控网络管理机制,加强薄弱环节前馈控制,实施师带徒制度。每个病房安排一名资深护士,合理弹性排班,确保每名护士工作负荷量合理。加强护士监督和管理,设立科室意见箱,收集患儿家属、医师对护理工作的意见,定期召开小组会议,分析现存的护理问题,提出改进措施,形成良性循环。

1.3 观察指标

统计两组不良事件发生情况,包括医源性感染、皮肤擦伤、给药错误、溢奶等。由护士长负责对护理质量进行评分,项目包括基础护理、专科护理、实践操作、护理文书书写等,单项分值0~25分,满分100分,评分越高,护理质量越高。采用我院自制的护理满意度调查问卷于新生儿出院前1 d开展调查,包括病房护理、护理过程、护理风险防控等,满分100分。非常满意为90~100分,基本满意为60~89分,不满意为0~59分。护理满意度=(非常满意+基本满意)例数/总例数×100%。

1.4 统计学方法

2 结 果

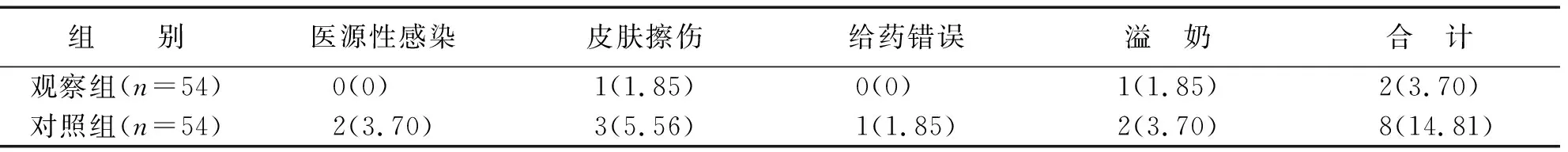

2.1 两组不良事件发生情况对比

观察组不良事件发生率低于对照组,差异有统计学意义(χ2=3.967,P<0.05)(见表1)。

表1 两组不良事件发生情况对比 例(%)

2.2 两组护理质量评分对比

观察组护理质量评分高于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)(见表2)。

表2 两组护理质量评分对比分

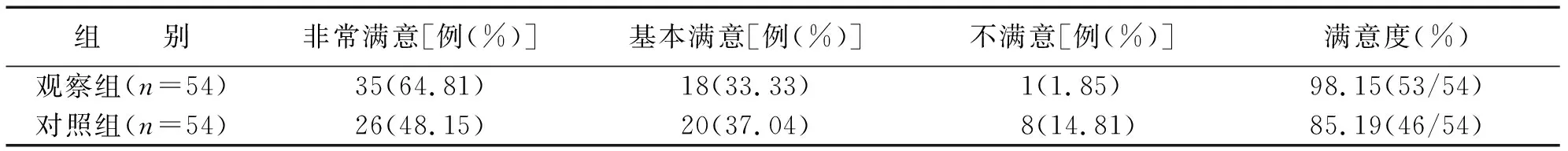

2.3 两组护理满意度对比

观察组护理满意度高于对照组,差异有统计学意义(χ2=4.363,P<0.05)(见表3)。

表3 两组护理满意度对比

3 讨 论

新生儿个体发育不完全,体质较差,病情变化迅速,对临床护理工作提出了更高的要求[11-14]。相关报道[15-18]显示,在新生儿护理中加强风险管理,针对潜在的各项风险因素实施针对性管控,能够有效降低不良事件发生率,提高护理满意度。林蔓彬[19]研究发现,在风险管理中实施前馈控制能够有效提高护理质量,降低不良事件发生率。本研究发现,观察组不良事件发生率低于对照组,提示前馈控制可有效防控患儿皮肤擦伤、医源性感染等不良事件发生,降低护理风险。本研究结合既往病历资料,分析新生儿护理工作中潜在的各类风险因素;通过查询新生儿风险管理的相关措施及小组研讨等形式,完善前馈控制措施,对不良事件进行科学预测,排除各类风险因素;通过安全管理,核查护理措施的落实情况,督导护士严格遵照相关规范章程,明确护士职责,提高护理工作的规范性和严谨性,对薄弱环节进行总结和讨论,形成了良好的循环,从而提高了护理质量,减少不良事件发生[20]。黄欣昱等[21]研究发现,实施前馈控制能够有效提高患儿家属对新生儿科护理工作的满意度。本研究观察组基础护理、实践操作、专科护理、护理文书书写评分均显著高于对照组,证实前馈控制能够有效提高护理质量。观察组护理满意度高于对照组,表明患儿家属对医院提供的新生儿科护理服务更加满意。开展前馈控制能够针对新生儿护理工作存在的各类问题予以针对性处理,不断提高护士专业技能,加强安全管理,落实风险监管机制,规范护士护理文书书写;同时可促使医护人员通过既往病历分析、文献资料搜集、小组研讨等方式,遵循“事前控制”“防患未然”的原则,及时发现护理工作中存在的问题,将各类风险因素解决在萌芽状态,使护士正确识别潜在的护理风险,从而保障新生儿安全。根据工作计划,组长和组员进行日查、周查工作,重点追踪薄弱环节,对阶段护理工作中存在的问题加以整理和总结,不断改进护理方案,通过积极、主动地控制影响因素,实现降低不良事件发生风险、全面提高科室护理质量、提高患儿家属护理满意度的预期目标。