丁苯酞软胶囊联合双联抗血小板治疗急性缺血性脑卒中疗效及对血清β2-MG HCY CysC和神经功能的影响

2021-10-27杜宇平

朱 金,杜宇平

(中国人民解放军联勤保障部队第九〇四医院神经内科,江苏 无锡 214037)

急性缺血性脑卒中发病率约1.7~2.2%,卒中后3个月内死亡率约9.0~9.6%,存活患者致残率较高,已成为全球公共卫生重要问题。静脉溶栓为治疗该病的主要措施,可使闭塞的脑血管再通,恢复梗死病灶血供。相关指南[1]表示,溶栓后应长期服用双联抗血小板药物。目前临床上普遍使用的药物为阿司匹林联合氯吡格雷,既往研究发现阿司匹林+氯吡格雷的双联抗血小板治疗能有效预防脑血管意外再发生[2]。不过仍有部分患者恢复不佳,因此寻求更好的药物联合治疗改善患者的神经功能很有必要。临床发现,脑卒中患者血清β2-微球蛋白(β2-microglobulin,β2-MG)、同型半胱氨酸(homocysteine,HCY)、胱抑素C(Cystatin C,CysC)与健康人群相比常处于较高水平,持续的β2-MG、HCY、CysC高水平状态可能是脑卒中的危险因素,与脑卒中的病情发生发展密切相关[3]。丁苯酞软胶囊是近年来新研发药物[4],目前发现丁苯酞软胶囊能够促进梗死血管侧支循环开放,还有一定的抗血小板聚集作用。目前丁苯酞软胶囊在临床上得到推广应用,发现其可以降低致残率。本研究探讨丁苯酞软胶囊联合双联抗血小板治疗急性缺血性脑卒中的疗效,并从脑卒中相关生化指标β2-MG、HCY、CysC以及神经功能改善的角度展开分析,报道如下。

1 资料与方法

1.1一般资料:选取2017年1月至2019年12月我院收治的157例急性缺血性脑卒中患者。纳入标准:①符合急性缺血性脑卒中的诊断标准[5],经颅脑CT或MRI发现梗死区呈明显低密度改变,血管造影显示脑动脉狭窄闭塞,结合患者临床症状如偏瘫、偏盲、失语、感觉障碍等可确诊;②发病4.5h内就诊,并进行阿替普酶溶栓治疗;③患者伴有中重度的神经功能缺损,入院时神经功能缺损评分(NIH Stroke Scale,NIHSS)评分5~20分[6]。排除标准:①溶栓禁忌症;②凝血功能障碍;③继发脑出血;④精神病史;⑤心、肝、肾功能不全;⑥合并其他中枢神经疾病;⑦对丁苯酞或芹菜过敏;⑧近期3个月内参与其他临床药物研究。本研究通过医院伦理委员会审批,患者及其家属签署知情同意书。简单随机分为联合组77例与对照组80例。两组患者一般资料比较无显著差异(P>0.05),见表1。

表1 两组患者一般资料比较

1.2方法:两组患者入院后均于4.5h内采用阿替普酶(德国Boehringer Ingelheim公司,注册证号S20110052)0.9 mg/kg静脉溶栓,其中10%剂量在1 min内静脉推注,剩余90%剂量+100 mL生理盐水在1 h内静脉点滴。给予对症治疗,维持生命体征,控制血压、血糖,同时给予吸氧,维持水电解质酸碱平衡,使用脑神经保护剂改善脑血流,配合降脂稳斑类药物。两组患者均进行双联抗血小板治疗,溶栓后24h开始口服拜阿司匹林(拜耳医药保健有限公司,国药准字J20130078)100mg和氯吡格雷(赛诺菲(杭州)制药有限公司,国药准字J20180029)75mg,1次/日。在此基础上,联合组口服丁苯酞软胶囊(石药集团恩必普药业有限公司,国药准字H20050299)一次两粒,3次/日。疗程为1个月。

1.3疗效判定:参考相关文献[7],显效:脑血管造影、CT或MRI显示闭塞的脑血管再通,无脑梗死病灶,临床症状明显好转,NIHSS评分降低≥70%;有效:脑血管造影、CT或MRI显示闭塞的脑血管再通,脑梗死病灶缩小,临床症状有好转,NIHSS评分降低30%~69%;无效:脑血管造影、CT或MRI显示仍有脑血管闭塞,脑梗死病灶未见明显缩小,临床症状基本无改善,NIHSS评分降低<30%。

1.4观察指标:①血生化指标:治疗前、治疗1个月后,分别采集静脉血,检测血清β2-MG、HCY、CysC水平。试剂盒购自罗氏诊断公司,采用双抗体夹心法,检测仪器为日立公司7600全自动生化分析仪。②治疗前、治疗1周、2周、1个月后,评估NIHSS量表,总分范围0~42分[6]。③治疗前、治疗1周、2周、1个月后,评估改良Barthel指数,总分范围0~100分,分数越高即日常活动能力越好[8]。④治疗期间药物不良反应。

2 结 果

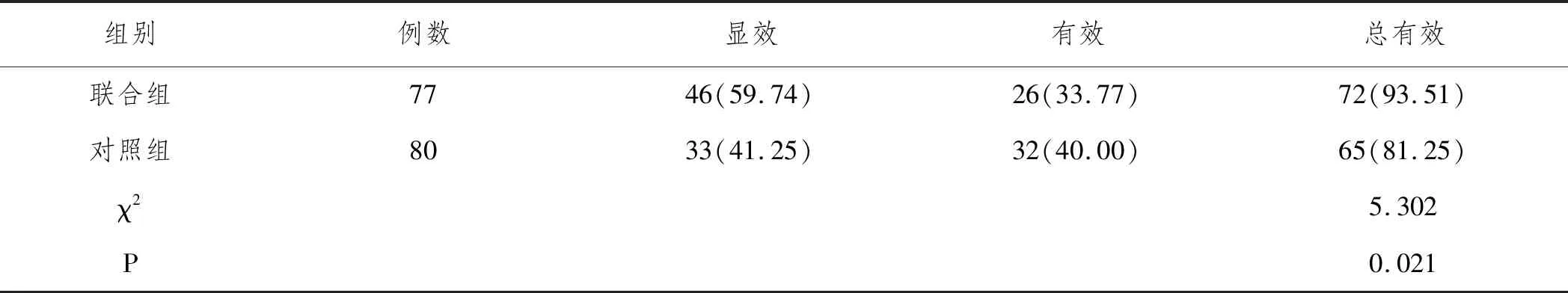

2.1两组疗效比较:联合组总有效率为93.51%高于对照组81.25%(P<0.05),见表2。

表2 两组疗效比较n(%)

2.2两组治疗前后的血清β2-MG、HCY、CysC水平比较:治疗前,联合组与对照组的血清β2-MG、HCY、CysC水平比较,无显著差异(P>0.05)。治疗1个月后,两组患者血清β2-MG、HCY、CysC水平低于治疗前(P<0.05),并且联合组血清β2-MG、HCY、CysC治疗前后的差值大于对照组(P<0.05),见表3。

表3 两组治疗前后的血清β2-MG HCY CysC水平比较

2.3两组治疗前后的NIHSS评分比较:两组NIHSS评分重复测量方差分析在组间、时间的差异以及交互作用上均有统计学意义(P<0.05)。同组间不同时间点比较:治疗前,联合组与对照组的NIHSS评分比较无显著差异(P>0.05)。治疗1周、2周、1个月后,两组患者的NIHSS评分呈下降趋势,均低于治疗前(P<0.05)。不同组间比较:联合组治疗1周、2周、1个月后的NIHSS评分低于对照组(P<0.05),见表4。

表4 两组治疗前后的NIHSS评分比较分)

2.4两组治疗前后的Barthel指数比较:两组Barthel指数重复测量方差分析在组间、时间的差异以及交互作用上均有统计学意义(P<0.05)。同组间不同时间点比较:治疗前和治疗1周后,联合组与对照组的Barthel指数比较无显著差异(P>0.05)。治疗2周、1个月后,两组患者的Barthel指数呈上升趋势,均高于治疗前(P<0.05)。不同组间比较:联合组治疗1周、2周、1个月后的Barthel指数高于对照组(P<0.05),见表5。

2.5不良反应:治疗期间,联合组出现7例胃肠道反应,1例皮疹,不良反应率为10.39%。对照组出现10例胃肠道反应,不良反应率为12.50%。血常规、肝功能、肾功能均未见异常。两组的不良反应率比较无显著差异(P>0.05)。

表5 两组治疗前后的Barthel指数比较分)

3 讨 论

本研究探讨丁苯酞软胶囊联合阿司匹林、氯吡格雷的疗效,结果显示,治疗1个月后,联合组总有效率93.51%高于对照组81.25%,可以说明在双联抗血小板的基础上,联合丁苯酞软胶囊可以明显提高疗效。既往有关丁苯酞软胶囊联合双联抗血小板治疗的研究中,于兰兰等[9]研究分析急性分水岭脑梗死患者采用阿司匹林单一治疗、氯吡格雷+阿司匹林双联治疗、丁苯酞+氯吡格雷+阿司匹林治疗的疗效,发现丁苯酞+氯吡格雷+阿司匹林治疗的预后良好率明显高于前两者。阿司匹林、氯吡格雷的机制较为明确,主要是抑制血小板聚集,从而减少血栓,预防脑血管闭塞,长期规律双联抗血小板尤为关键。

既往研究发现,β2-MG、HCY、CysC水平升高与脑卒中密切相关,β2-MG和CysC高水平可以促进血栓形成和动脉粥样硬化,间接导致血管内皮损害并影响血小板聚集[10]。HCY水平越高,脑卒中的发生风险大大增加[11]。本研究发现,治疗1个月后联合组的血清β2-MG、HCY、CysC水平低于对照组,说明丁苯酞软胶囊联合用药能够降低血清β2-MG、HCY、CysC水平,改善脑卒中相关生化指标。另外,联合组的NIHSS评分低于对照组,Barthel指数高于对照组,说明丁苯酞软胶囊联合用药能够促进脑卒中患者的神经功能恢复,减少不良预后。呼格吉乐等[12]对高龄缺血性脑卒中患者的研究也表示,阿司匹林+氯吡格雷+丁苯酞的总有效率高于阿司匹林+氯吡格雷,NIHSS评分更低,Barthel指数更高。Wo等[13]研究报道也表示丁苯酞联合双联抗血小板治疗能有效提高NIHSS和ADL评分,恢复患者的神经功能和生活能力。本研究结论与上述研究观点大体符合,意味着在常规双联抗血小板用药的基础上,服用丁苯酞软胶囊能增加临床获益,提高疗效,改善神经功能。

分析丁苯酞软胶囊的药理机制,主要代谢途径为侧链羟基化和内酯环开环,具有以下作用:①抑制血小板聚集和血栓形成。丁苯酞抗血栓机制为降低血小板5-羟色胺代谢含量,增加血小板内环磷酸腺苷生成,阻碍二磷酸腺苷的释放,抑制其介导的血小板活化。②改善大脑缺血再灌注。黄优等[14]开展一项动物实验分析丁苯酞软胶囊对颈动脉狭窄大鼠大脑缺血再灌注的影响,发现丁苯酞可抑制激活因子蛋白表达,抑制神经元凋亡,发挥神经功能保护作用;丁苯酞还能抑制神经细胞核小体中DNA复制异常,并增强线粒体对细胞外钙离子的摄取,维持正常的线粒体功能。③改善脑能量代谢,减轻脑水肿和神经血管炎症,减小梗死病灶,从而恢复神经功能。具体的分子机制可能是降低花生四烯酸水平,提高血管内皮NO水平,抑制氧自由基。在安全性上,丁苯酞软胶囊无出血倾向不良反应,安全有效。

综上所述,急性缺血性脑卒中在常规双联抗血小板治疗的基础上,联合丁苯酞软胶囊可以明显提高疗效,改善脑卒中相关生化指标,促进神经功能恢复,增加临床获益。受到临床条件限制,本研究仅观察短期疗效,今后还需随访长期预后和康复效果。