渝东南彭水道场仪式音乐考察及特征探析

2021-10-25刘志燕

刘志燕

重庆市彭水苗族土家族自治县位于鄂、渝、黔三省交界地带,是一个苗、土家、汉等多民族杂居错处的地域。彭水道场是在当地农村广泛流行的一种民间丧葬仪式,以报恩祭奠和超度亡灵为主题。笔者于2017、2018、2019三年暑假去彭水县梅子垭乡进行田野调查,接触到掌坛师冯秀平、左青松以及左青高、冉光位等诸位道师,通过访谈了解了道场的基本概况,参与观察并完整录制了七天道场的仪程,对道场仪式具体程序、内容、用乐等进行了较细致的整理、记录、分析,本文重点在于分析道场音乐的基本特征。

一、考察简介

考察时间:2017年8月1日至4日;2018年8月7日至12日;2019年8月10日至17日。

考察地点:彭水县梅子垭乡两河村、佛山村、梅花村

道师:冯秀平(掌坛师)、左青松(掌坛师)、左青高、冉光位、冯亚峰、冯新红、冯和平等

笔者总共对彭水道场进行了三次田野考察,第一次为2017年8月1日,课题组首次进入道场田野,通过文化馆老师的介绍,联系上了道场的省级非物质文化遗产传承人冯秀平道师,对其进行了为期4天的访谈,了解了道场的天数、当地人的需求情况、道师的现状、传承方式等一些基本问题,重要的是冯先生为我口述了五天、七天道场的基本仪程,并演唱了七天道场中的主要唱腔曲目。

第二次考察,恰逢佛山村豹子沟冯姓老人过世做九天道场的第七天,得以录制了后两天的仪程,首次亲身感受了道场仪式的氛围及表演形式。第三次,是梅花村冯姓老人(男性)过世,在左青松道师的告知下,课题组成员即刻赶往彭水梅子垭乡梅花村,得以完整录制了七天道场仪程,对仪程有了更全面、深入的认识,积累了原始资料。

二、道场仪式音乐特征分析

与我国戏曲艺术相似,道场是集唱、念、做、打为一体的综合表演形式。由唱腔、念诵的经、忏、文、疏,打击乐器的伴奏,以及简单的形体动作构成。以下主要解析唱、念、打等与音乐相关内容的概况及特点。

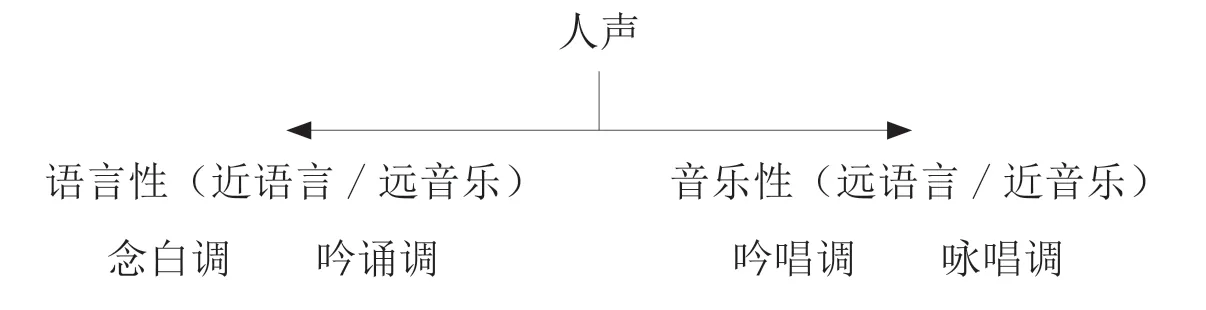

(一)唱念与语言、音乐的远近关系

“近—远”关系两级思维方式是曹本冶先生提出的、用于分析民间仪式及音乐的方法。道场中的人声主要包括念和唱两部分。根据两者与语言和音乐关系的远近,又可分为四种类型:念白调、吟诵调(朗诵)、吟唱调、咏唱调。前两者属于“近语言”的声调,后两者属于“近音乐”的声调。

念白调,即日常生活中说话的音调,是以彭水梅子当地的方言念读道场仪式中的仪旨、部分疏文、今则、经文等。吟诵调,是按照自然语言声调而略微旋律化了的经韵诵唱调,是语言基础上的略加夸张,旋律性较弱,属近语言性的音调。道场中的部分表文、叹说词、部分疏文、部分叹圣功德属此类。

吟唱调,旋律简朴,有一定歌唱性但不强,音域多在人的自然音区(五度左右),旋律起伏不大,节奏简洁,唱词多为一字一音。如请神、参礼、部分叹圣功德、部分回向、饯送、赞、偈等。如下面《法事叹圣功德(二)》一曲:

曲目音域为五度,音调与当地方言较相近,演唱在人声自然语言音区,唱词基本为一字一音的格式。为使用四音列1-2-3-5(do-re-mi-sol)的曲目。以窄声韵2-3-5(re-mi-sol)与近声韵1-2-3(do-re-mi)两个三音列交替行腔形成,更突出2-3-5三音列的运用。

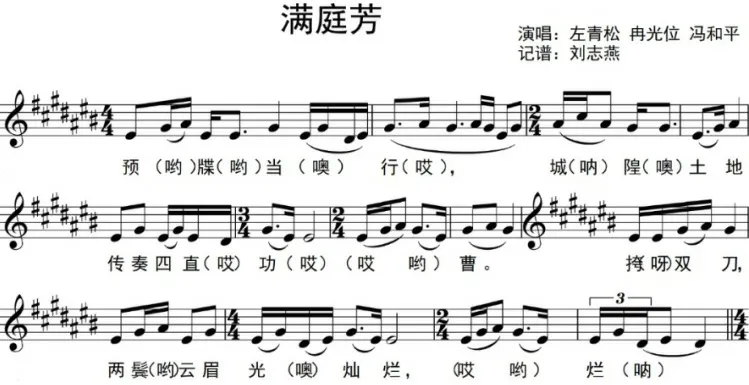

咏唱调,旋律性较强,节奏多样,音域多在八度左右。如大部分的赞、偈、真言、佛号,以及《扬幡》、《大皈依》、《心经咒》,以及民间曲牌《满庭芳》、《柳含烟》、《南乡子》等,属于此类。如曲牌《满庭芳》片段:

徵调式,节奏型丰富多变,唱腔较为曲折婉转,以五声音阶级进进行为主,音域七度,旋律的发展以窄声韵3-5-6和2-3-5两个三音列交替行腔,突出三音列3-5-6的运用。

(二)音乐特征

该部分通过对所记谱的86首唱腔曲目的初步分析,从调式调性、音列旋法、节奏节拍等方面对道场唱腔音乐的特点进行了分析。

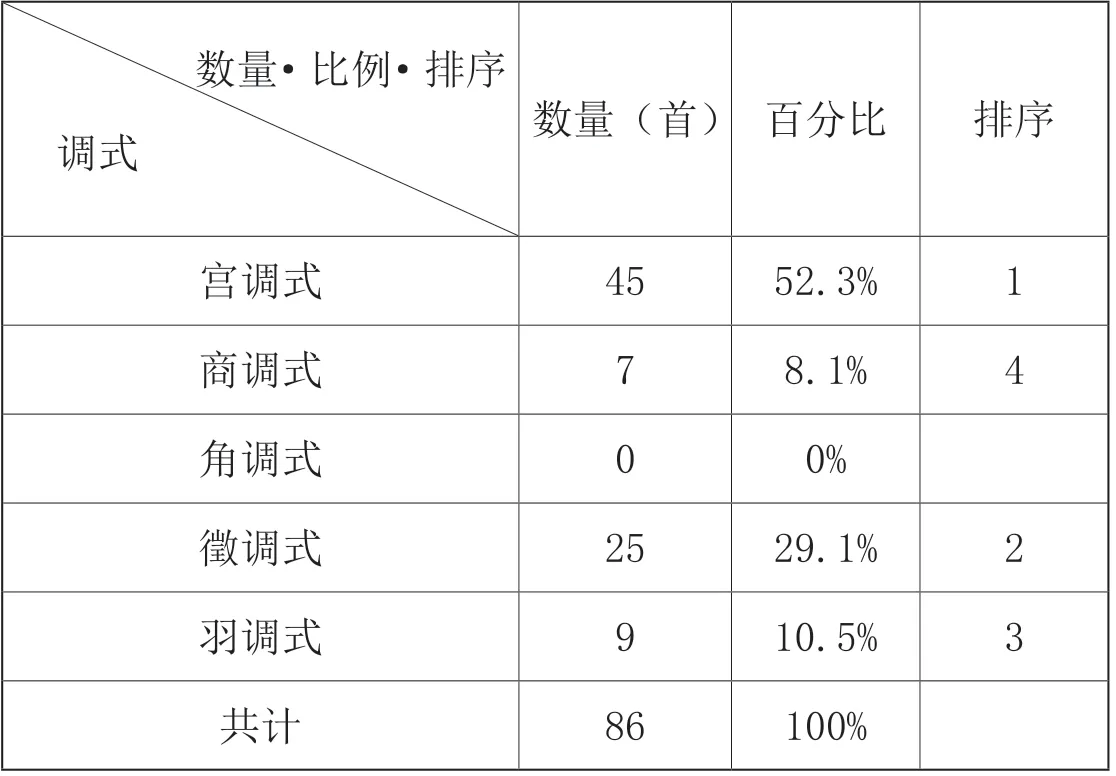

1、调式调性

调式调性方面,彭水道场的86首唱腔曲目调式运用情况如下表:

表1 彭水道场音乐唱腔调式运用情况一览表

由表可见,彭水道场音乐唱腔以宫调式运用最多,共45首,占总数的52.3%。徵调式其次,共25首,占比29.1%。羽调式第三,计9首,占比10.5%。我们知道,西南地区的民歌以羽、徵调式为主,道场音乐中,羽、徵调式虽占有一定比例,但数量最多的却是“宫调式”。通过与川渝一带相关佛、道教曲目的比较,《中国民族民间器乐曲集成 四川卷》中收录的青城山古常道观和成都青羊宫等的28首道教曲目中,宫调式17首,占比60.7%,体现了绝对性优势。葛静在其硕士论文《峨眉山伏虎寺佛事音乐研究》中提到“……宫调式的曲目最多,而角调式最少,并且以单一调式为主。”①彭水道场音乐作为宗教音乐民间蜕变的形态,自然秉承着佛、道教音乐的某些特点,在调式调性的运用方面便是如此。

2、“五声音阶——四音音列”为主的音阶运用

道场音乐唱腔音阶方面,整体表现出对五声音阶和四音音列使用的重要倾向。

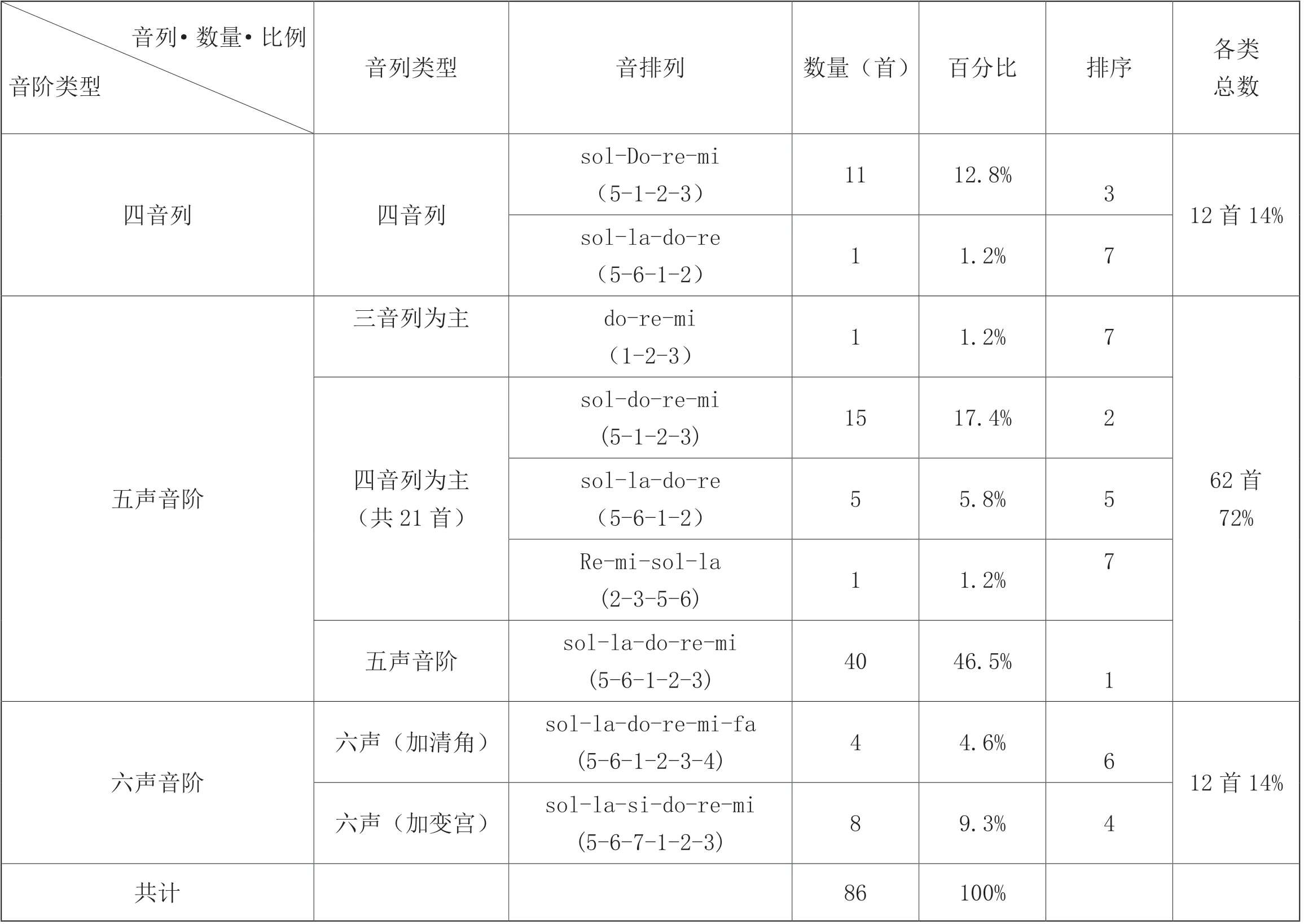

表2 彭水道场唱腔音列使用情况一览表

由表看出,道场唱腔运用五声音阶的曲目数量最多,共62首。运用四音音列的曲目12首。进一步分析,在五声音阶的曲目中,有21首是以四音音列为主的曲目,第五个音通常仅在全曲中出现1-3次,实际为四音列为主。由此算来,由四音列为主构成的曲目数量实际为33首,占比24.4%。五声音阶的曲目40首,占比46.5%。

四音音列中又有sol-do-re-mi(5-1-2-3)、solla-do-re(5-6-1-2)、re-mi-sol-la

(2-3-5-6)等形式,其中以sol-do-re-mi(5-1-2-3)数量最多(共计26首),该四音列为窄声韵re-mi-sol与近声韵do-re-mi混合行腔形成。道场唱腔整体表现出对五声音阶和四音列sol-do-re-mi(5-1-2-3)使用的重要倾向。

笔者通过与彭水民间歌曲《盘歌》、《倒采茶》等(20首,2014年到彭水考察梅子、鞍子山歌记谱资料)进行比较,亦是以四音音列sol-Do-re-mi(5-1-2-3)的使用最多。蒲亨强先生在其《核腔》一文中提到:“苗族民歌歌腔,大多以Do Re mi Sol音调结构为核心”②,彭水苗族土家族自治县是以苗族为主体民族的地区,道场音乐在音阶、音列的使用方面,表现出与苗族民歌及当地民间歌曲相一致的特点。

3、八度及八度以内为主的音域与级进环绕型旋法

彭水道场唱腔曲目的音域普遍不宽,大部分曲目音域在八度及以内,而佛道教音乐本身具有平和、缓慢的特点。道场音乐的宗教属性所在,决定了它的旋律音域不可能大起大落,而以平和、稳重为主。旋律以五声性音阶的级进环绕式进行为主,跳进音程则以四度、五度较多见,五度以上的大跳较少使用。旋律的进行呈小波浪式起伏形态,同音反复、大二度与小三度的结合、小三度与纯四度、大二度与纯四度的音程结合关系较有代表性。

在咏唱调中偶尔会出现七度、八度的音程跳进,因而旋律性较强。叹唱类曲调因其半说半唱的性质,音域多为五度左右。

4、复杂多样的节奏节拍

笔者在记谱过程中感受到,彭水道场音乐的节奏节拍较为复杂,因为旋律要与唱词相配合,节拍类型非常灵活多变,具有典型的民间音乐节拍自由多变的特点。多数情况下根据每一句唱词划分小节,有些较长的旋律乐句则是根据乐句旋律的语感进行拍子划分。大部分曲目使用变换拍子,如2/4、3/4、4/4、5/4、6/4、7/4等不同节拍的变换,单一拍子的乐曲很少。此外节奏运用也非常丰富多样,短长型、切分型、三连音、加连线、三十二分音符等复杂节奏使用频繁。另外倚音、滑音等装饰音的使用也较频繁,唱词中大量加入衬词。

结 语

道场是渝东南地区较为流行的一种民间丧葬仪式,在当地农村社会及人们的生活中有着重要影响。彭水道场是其中保存与发展完好的一支,目前对其进行较细致考察研究的成果极少,尤其作为仪式中重要组成部分的音乐,研究成果更是贫乏,对道场仪式及音乐进行较细致的考察、记录与研究,弄清道场仪式的基本面貌及音乐特点是必要的。

音乐特征方面,作为宗教音乐的民间蜕变形态,道场音乐既保留了佛、道教音乐的一些特征,又受到了当地民间音乐的影响。调式方面,彭水道场唱腔体现出与川渝一带佛、道教音乐以宫调式运用为主相一致的倾向。在音列的运用方面,道场音乐与彭水民间音乐共同表现出对四音音列sol-Do-re-mi(5-1-2-3)的运用倾向。八度以内为主的音域及旋律的五声级进环绕式进行,体现出宗教音乐平和、稳重,清净的特点。道场音乐显示出民间音乐与宗教音乐混融的特点。■

注释:

① 葛静.峨眉山伏虎寺佛事音乐研究[D].西南大学,2015:23.

② 蒲亨强.论民歌的基础结构——核腔[J].中央音乐学院学报,1987,(02):42.