《以文记流年》题记

2021-10-24阿来

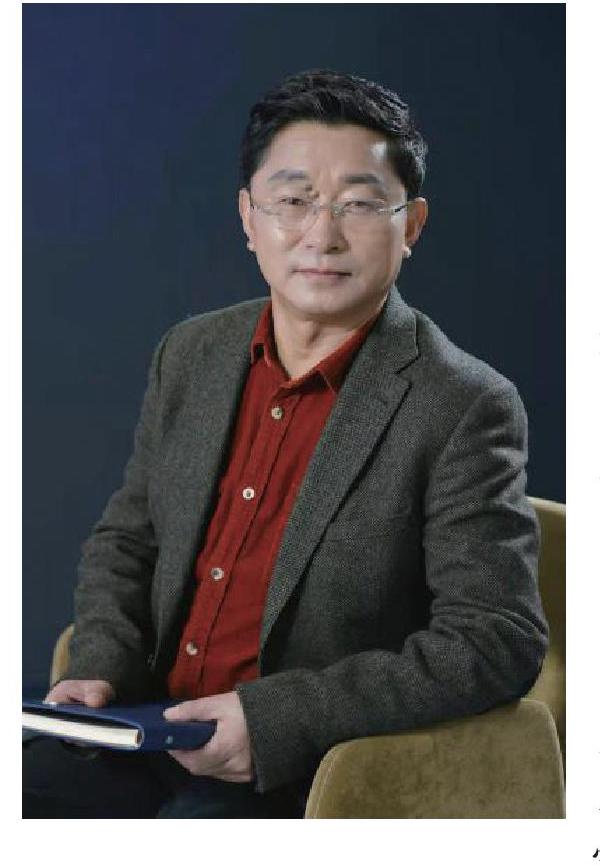

阿来

一个作家的生活,首先就是与大家共同的日常。除此之外,于我而言,无非就是:读书、游历、鉴赏——艺术与美酒,写作。偶尔演讲——引佛经所言,是“与他人说”,自己的立场,自己的领悟,也以此与人交流,如切如磋,如琢如磨。归根结底,就是提升自己,丰富自己。编这本小书,我想要和以前那些书有些区别,那就是用这些文字表现出一个写作者与写作相关的生活的方方面面。

有诗与酒,有爱——对语词、对自然之物、对世道、对人,都能兼得,居于城市楼群森林中某单元某层某室,也就能如行天涯。

文字中,真有一个稍稍深广些的生活。

惜春因叹华光短,方以文字记流年。

附:

在智利,以一本诗作旅行指南

(节选,有删节)

2017年6月12日早晨,成都飞旧金山航班。

飞机爬升时,朝阳正破云而出。我打开王央乐翻译、上海文艺出版社出版的巴勃罗·聂鲁达的《诗歌总集》,心绪似乎已飞到了安第斯山中,在那些印加废墟层层叠叠的石头上了,甚至闻到了某种味道。那应该是一场雨后石上的青苔味道、森林的味道……

《诗歌总集》不是聂鲁达全部的诗,而只是他一部诗集的名字。这部诗集结集于1949年,那是诗人处于逃亡状态中的一年。

他在这本书的结尾这样写道:

这本书就在这里结束,在这里/我留下我的《诗歌总集》,它是在/迫害中写成,在我祖国/地下的羽翼保护下唱出。/今天是一九四九年二月五日,/在智利,在戈杜马·德·契纳,/在我年龄将满四十五岁的/前几个月。(《我是》)

一本书,应该从头读来。但我在二十多岁时常读这本书。知道结尾处有这样的句子,打开书,便忍不住翻到结尾先看一下。这也是这本长达七百多页的诗集中最平实朴素的几个句子。拉美作家的这一代人,大部分时候,小说家都是喧闹的,不惮繁复与铺排的,比如阿斯图里亚斯、马尔克斯。更何况聂鲁达是个诗人。他这本诗集叙写的都是拉丁美洲重要的史实和真实的地理与人物,但却并不因此使得修辞变得拘束起来。也没有因为受到迫害,而在逃亡过程中变得抑郁与悲观,他还是自由而达观地歌唱着:

我是警察追捕的逃亡者。/在明净的时刻,在寂寞的繁星之下,/我穿过城市森林,/村落,港口;/从一个人的家门走向另一个人的家门,/从一个人的手转向另一个人的手。/黑夜是那么肃穆,但是人们/已经放置了他们友好的信号。(《逃亡者》)

那时你赤裸裸地醒来,/被河流画满了身子;/你的潮湿的脑袋伸到高处,/向世界遍洒新的露珠。(《大地上的灯》)

我在这个刻意制造的夜晚重新进入了聂鲁达的世界。

我二十多岁时经常背着这本书外出。尤其是背着它到大自然中去。骑马时,在背上。徒步时,在背上。在那些崎岖的山间公路上颠簸时,它也常在身边。这本书有些旧了,有些页码上还有那时留下的一些特别痕迹:一团黯淡了的青草汁液,一朵花更加隐约的印记。那时,我把花朵夹在他描写爱情的动人诗句中间。那时,惠特曼和聂鲁达是我描绘大自然和人类社会的教科书。我喜欢那样的风格:宽广、舒展、雄壮,而且绝不让令人悲伤的事实所压倒。那不是简单声张的乐观主义,而是出于对人性与历史的崇高信仰。

《诗歌总集》由十五首长诗构成。第一首《大地上的灯》。写的是殖民者发现和命名之前的拉丁美洲。那时的时代,聂鲁达的说法是:“在礼服和假发到来之前……”那时的世界,聂鲁达的说法是:“我的没有名字不叫亚美利加的大地。”

一切开始变得有些恍惚。我读那些描写纵横拉美大地的河流的诗句,恍然真有河流在山影中轰鸣,而不是飞机引擎在轰轰作响。

他写低垂于南半球荒野上的星光,我仿佛就躺在那些星光下面,清清冷冷像一块露又像一片霜。

醒来,打开的诗集压在胸上。

我又举起书来读了一些句子,关于岩石,关于花朵,关于一片大陆所有的一切,我又睡着了。睡在诗歌的情境中……

上早餐了,冷牛奶泡麦片。

飞机向下,扎进了云海。颠簸一阵后,便到了云层下面。现在,上面是云,下面是海。

我想算算自己是第几次降落这个机场了。数至第六次的时候,那个我认为是月亮的冷光轮突然放射出耀眼刺目的光线,使海水泛起了金光,给云层镶上绯红的边。原来,它是太阳。竟然,有时候——至少在高空中看去,太阳也不是随时随地都那么光华灿烂。再起飞,是五小时后了。目的地是休斯敦。在那里,也只是再停留几小时,转飞智利首都圣地亚哥,这才是本次旅途的真正开始。机翼下是美国的大地。靠窗下望,是荒漠,然后那些荒漠渐渐披上绿色,其间闪烁着河流与湖水的亮光。聂鲁达在那首著名的献给林肯的长诗《伐木者醒来吧》中写过美国:

在你树木的鋼那样沉重的气息里,/我行走,踩着大地母亲,/蓝的树叶,瀑布的石块,/像音乐那样颤动的飓风,/像修道院那样祈祷的河流。

那时,作为一个左翼知识分子,他对苏联抱有更多的希望。但他热爱林肯。意识形态使他描绘的苏联和美国都有失偏颇。远不如他所描绘的智利与拉丁美洲那样充满了真实的感受与情感。这也是今天艺术家与诗人视为教训的地方。他们说,聂鲁达是写政治诗的,所以,我们要避开政治。他们还说,作家要避开意识形态。他们避开政治的目的是什么?希望永恒。而事实则是,没有哪一个作家能真正回避政治,没有哪一个诗人能够真的不具有某种意识形态。就是石头也会有所选择。如果想长出苔藓,那就会倾向带着湿气的风。如果想长出一个光亮的前额,那就倾向阳光的明亮。好多时候,纯艺术其实就是犬儒的冠冕借口,有时也是无从把握复杂社会现象的漂亮开脱。

再登机,目的地真的是智利了。这时真正是夜里了。飞机来到了海上。机舱外,最后的晚霞正在消逝,舱内正在上餐前香槟。

早晨醒来,舷窗外又是一片紫红的霞光。霞光依着参差的山脊。山脊下还是一片黑暗。这是凌晨五点。我知道,那一定就是安第斯山了。望着那些霞光,脑子里有些关于此山的书写开始浮现。圣埃克苏佩里的《夜航》。还有茨威格《人类群星闪耀时》,其中一篇写的是一个从大西洋出发,翻越此山脉发现太平洋的西班牙殖民者。这个人叫巴尔博亚,他为了发现大陆另一边的海洋,更为了寻找传说中的黄金之国,率领一支庞大的探险队伍(190个西班牙人和1000多印第安人),于1513年横越南美大陆,到了大陆的西岸,发现了太平洋。聂鲁达在《诗歌总集》的第三首长诗《征服者》写到了他:

巴尔博亚,你把/死亡和利爪带到了/甜蜜的中央大地的角落;/在一切的猎犬之中,/你的猎犬就是你的灵魂。/嘴巴血淋淋的莱翁西科,/抓回了潜逃的奴隶,/把西班牙的犬牙/咬进还在呻吟的喉咙。/狗的爪子下,/撕裂着牺牲者的血肉,/而宝石则落进了腰包。

对这个人,这个征服者,聂鲁达是否定的,无情地揭示其掠夺屠杀印第安人的罪恶。掠夺与屠杀,是殖民主义深重的原罪。飞机下降,那些黑色的山脊线变成了白雪覆盖的群山。

这样的高度,见不到飞鹰,但积雪的确在机翼下无穷无尽地铺展。飞机是从北方飞向南方。和北半球刚好相反。在拉美文学中,南方就意味着边缘与辽远。我闭上眼,想象走出机舱门那一瞬间,涌到眼前的该是南美洲大地怎样强烈的阳光与气息。对这片大陆,我总有着浪漫而热烈的想象。尽管此前已来过这个大陆的三个国家,但此时仍然处于那种想象的状态。

机舱门开了。大地没有像巨浪一样猛扑过来。廊桥缓缓伸向机舱门。没有阳光,而是冰冷的雾气在弥漫。此时正是南半球的冬天。

过境证件查验……

进圣地亚哥城。高速路两边,一边是荒野,一边是积雪的安第斯山,这是从地图上知道的。雾气迷蒙,山和原野都不可见。触目可见处,都是沿海平原冬天凄清的风景。孙新堂作关于智利的初步介绍。在南美,智利是经济发展最好的国家,人均GDP是一万七千多美元。前面我说凄清是指冷雾中的天气。

路边掠过的一切,一棵棵树、一幢幢乡下的房舍、一条条城里的街道,以及车窗外一张张晃动的脸,都有着热情庄重的意味。更重要的是,孙新堂说,这个国家经历独裁反独裁的漫长血腥斗争,现今是南美民主化程度最高的国家,也是清廉程度最高的国家。我想,这也是聂鲁达们的理想。为了这个目标,诗人曾为之流亡、为之牺牲。诗人于1973年在右翼军事政变后的几个月内抑郁而终,不知这是不是他期待中的社会图景。

去到孔子学院。一幢建于上世纪初的殖民时代老建筑。一楼有一个图片展,关于海上丝绸之路。中国船和中国瓷。有人在布置桌椅,我的一个讲座将在这里举行,他们正在为此做着准备。

当下是13号上午10点。在酒店安顿好,急切地走到街上。

高大的悬铃木落尽了叶子,剩下很多黑色的果子在枝头无声悬垂。另一条街,楤木挂着更多的果实。这似乎是来自中国的树木,但与那些老建筑配搭在一起,似乎已經在这里站立了百年千年。

聂鲁达就是在这个城市里开始了他的诗歌之旅:

后来我来到了首都,迷迷糊糊地/渗透着烟雾和细雨。/这几条是什么街?/1921年的服装挤挤攘攘,/在煤气、咖啡、人行道的强烈气味之间。/我在学生里面生活,不能理解/四周的墙壁专注于我,每天傍晚/在我可怜的诗歌里寻找树枝。/寻找失去的水滴与月亮。(《我是》)

来来往往的人。表情生动,形态多样。带着不同种族或者明显或者隐约的印记,但没有我料想的那么多印第安人印记。这也是有缘故的。这里不是古代印加帝国的中心。人口相对稀少。加之当地印第安部落非常强悍,不畏生死,对入侵的西班牙殖民军拼死抵抗,战后,剩下的人口就更加稀少了,并退到这个国家的边远地带。今天,土著居民在整个国家占比也就百分之十左右。

这让我想到一个问题,聂鲁达以及与他差不多同一时代的那些拉美作家,阿斯图里亚斯、卡彭铁尔和马尔克斯他们,其实都是西班牙殖民者的后代,不仅血缘上是,文化上更是如此。即便是血缘也有过一些印第安血缘的渗入,但主要还是来自老欧洲的血缘。文化意识中主体的部分还是欧洲文化的底子,但他们从什么时候产生了这样的意识变化:认为自己直接上承了印第安文化的传统,并将其视为树立自己拉丁美洲意识的重要精神资源?从自己这一代开始,还是从更早的拉美国家摆脱殖民统治,建立独立国家时就已经萌芽?无论如何,找到这个立场,他就找到了真正的诗歌。

我,泥土印加的后裔,/敲着石头,说:/是谁/在期待着我?(《大地上的灯》)

在没有名字的亚美利加深处,/是在令人头昏目眩的/大水之间的阿劳科人,/他们远离着这星球的一切寒冷。(《大地上的灯》)

聂鲁达身上会有一点阿劳科人的血统吗?或者别的印第安族群的血统?我只是这么小小地猜想一下,而不是要去对他作血缘谱系考察。记得看过一篇西班牙诗人希梅内斯的文章,他问聂鲁达这个殖民者的后代,什么时候成了印第安人的代表?希梅内斯作为曾经的南美殖民地宗主国的诗人,对聂鲁达、对聂鲁达们这种拉美本土意识的产生是持怀疑态度的。但我对他们这种意识的产生由衷敬佩。在中国这个自古以来的多民族国家里,这个国家占主体的知识分子,基本意识还是单一民族或单一文化的。而聂鲁达和他同时代好些作家诗人,他们试图唤醒、使之复兴的美洲文化却正是几百年前他们来自西班牙的祖先们必须灭之而后快的。他们在反抗殖民文化的过程中,却因此感到耻辱。

他们没有选择站在祖先一边,而是选择站在被他们的祖先蹂躏的文化一边。聂鲁达在诗中所鞭挞所控诉的正是他们祖先的暴行:

科尔特斯没有老百姓;他是冰冷的光;/他是甲胄里一颗死去的心。/“我的王上,那里都是肥沃的土地,/还有庙宇,印第安人的手/给它装饰以黄金”。……于是他用匕首冲刺着前进……(《征服者》)

阿尔瓦拉多,用爪子和刀子/扑进茅屋,摧毁了/银匠的祖业,/劫掠了部落的婚姻的玫瑰,袭击了氏族、财产、宗教。/他是盗匪收藏赃物的箱柜;/他是残废的不露面的猎鹰。(《征服者》)

主教举起了手,/凭着他小小上帝的名义,/在广场上焚烧这些书籍,/把无穷的时日/所磨损的篇页,化成了轻烟。(《征服者》)

我在安详宁静的圣地亚哥城中行走时,心里回荡着这些诗句。这些诗句记录和反省的是这片南方大陆上演过的真实的血腥历史……

聂鲁达故居在智利一共有三处。一处在黑岛,一处在瓦尔帕莱索,一处就在圣地亚哥城中。塔米姆先生说,这三处故居一年共有三十万人参观。我帮他算了笔账,光门票收入一项,一年就是人民币一千多万元,足可支撑基金会的良性运转。我想这符合聂鲁达的意思。他在写于1949年的《我是》这首诗中就写了两节名为《遗嘱》的诗,就表达了要惠及年轻诗人的意思:

我把我的旧书,/从世界上的角落里收集来的/庄严地印刷令人起敬的旧书/遗赠给亚美利加新的诗人,/他们有一天/会在暂停的嘶哑的织机上/纺织明天的意义。

……

聂鲁达故居背靠有名的圣母山。

前面是山间平原上的圣地亚哥城,城的东边,是拔地而起的安第斯山。我们到达的时候,阳光正在驱散浓重的雾气。城市,城市尽头的雪山都渐渐显现在眼前。

拐过一条小街,经过了几株巨型的仙人掌、几株树,经过两三面有五彩涂鸦的墙壁,故居到了。我往一扇铁门里张望时,一个过路青年做手势让我继续向前。那个年轻人跟很多我遇见的智利人一样,笑容灿烂。看来,这条街道上的人都知道陌生的游客到这里是要寻找什么。再往前几步,我遇到了一口水井,井里水很充裕,倒映着正在透出蓝色的天空。

再前几步,是几级半圆形的阶梯,透着点古希腊风格圆形剧场看台的味道。阶梯后竖着的几根光滑明亮的金属柱子又立即破掉了这种味道。登上这些台阶,绕过金属柱子。这回,我可以肯定聂鲁达故居真的到了……

故居里有一幅风景画。从画面中城东尽头的雪山来看,描绘的正是从这座房子窗前看到的景象。那时,故居前还没有街道,没有密集的建筑,而是一片怡人的点缀着棕榈树的旷野。

聂鲁达诗歌风格多样,摇曳多姿。不是固定于一种风格去表达不同的题材(像大多数精雕细刻的诗人通常做的那样),而是根据不同题材的需要尽情地自由地运用各种修辞。他这种随心所欲、自由不羁的做派也体现在他居所的建筑上。这座住宅是由他自己设计的。说不上有什么特别的匠心,也就是随性所至,随物赋形而已。眼前这所房子,如果选址稍低一点,本来可以建得规整有度。

但他偏偏选择了平地尽头的山坡。而且这山坡还颇为陡峭,应该在三十度以上吧。从右手进入院门,先得稍微往下几级。那是一座狭长的房屋。聂鲁达喜欢海洋,这座房子就模仿了船的形状。从外面看不出船的意思,只觉得房子太过低矮,我这样的个子也要弯了腰进门。进去了,这才真感觉是一艘船的舱房了。长条的桌子两边至少排列着十几把椅子,说明主人是个好客的人,也说明这里曾是圣地亚哥城中一个闹热的去处。我的翻译听着耳机,同时把听来的西班牙语给我译成汉语。说聂鲁达有时也烦于应酬,就会趁客人不注意从小门悄悄溜走……

诗人曾经频繁周游世界。这个船形餐厅的两厢陈放着许多诗人从世界各地带回的与海洋有关的纪念品。

另一座独立房子是酒吧……

最后的节目,是看一段有关聂鲁达生平的视频。其实我不太需要看这些东西。一个诗人出名了,他在演讲,他在领奖,他在喜欢他的读者中间,他在享受成功的荣光。我倒宁肯去读他那些诗,宁肯知道他的诗歌背后那些磨砺、那些痛苦。那是诗人的盐。聂鲁达就喜欢在诗里写到盐。

盐取代了崇山峻岭的光辉,/把树叶上的雨滴,/变成了石英的衣服……(《大地上的灯》)

但在这段视频中,有最大的一撮盐。那一年,我十三岁,在中国报纸上读到过这个故事。左翼的阿连德总统被发动武装政变的右翼军人包围在总统府。阿連德总统誓死不降。从中国报纸上读到的消息是,阿连德总统手持冲锋枪战死。自那时起,阿连德在我心中就是一个英雄形象……1973年9月11日,那一年我十三岁,阿连德总统在硝烟中倒下。仅仅十二天过后,9月23日,聂鲁达病逝于圣地亚哥。可以补充一点材料。聂鲁达曾于1969年成为总统候选人,后退出,转而支持阿连德竞选总统。后在阿连德政府中出任驻法国大使。他辞任大使回到智利一年后,政变发生,诗人辞世,时年69岁。

解说词说,自1973年政变发生,聂鲁达逝世后,故居也毁损,后来……后来,遗孀乌鲁蒂亚在政治生态允许后,其余生就致力于这所毁败建筑的恢复。也就是说,故居中很多物件也不一定是当年的旧物件了。如此说来,这故居与其说是一个真实的存在,倒不如说是一个女人对一个人、对一个时代的深长记忆。想到这些,我在这诗人故居中走动时,颇有些怪异的感觉。是在一个随心所欲的现代派建筑作品中穿行,还是失陷于一个诗人光怪陆离的梦境?但至少,这幢故居纪念了一段轰轰烈烈的爱情。

仅仅不过是爱情,在一个气泡的/空虚里,死亡的街道的爱情,/爱情,当一切都死了的时候,/只给我们留下了燃烧的角落。(《我是》)

……

离开的时候,夕阳正坠向西边的大海。蔚蓝的大海在身后闪闪发光。

瓦尔帕莱索的海,/孤独的夜晚的光波,/大洋的窗户,从中/探出了我祖国的身姿,/仍然用眼睛在张望。南方的海,大洋的海,/大海,神秘的月亮,/在橡树的可怕的帝国,/在鲜血保证的奇洛埃,/从麦哲伦海峡直到极地,/都是盐的呼啸,都是疯狂的月亮。/以及从冰中出来的星星的马匹。(《智利的诗歌总集》)

……

今天我就在瓦尔帕莱索的海边拍摄了不少照片。肉质叶的松叶菊,岩石间的仙人掌,海鸥,海狮,沙滩和波浪。

这些都是智利,聂鲁达的智利。

我们将飞往南方。那里的南方就是我们的北方,清冽的空气中满载着草木的芬芳、积雪的芬芳,以及沿着长长海岸线无声的波浪。目标是蒙特港,那也是诗人歌唱过的:

我记起了,在蒙特港,或者在岛上,/从海滩回来的夜晚,守候着的船只,/我们的脚在它的踪迹上留下了火,/一个发着磷光的天神的神秘火焰。/每踩下一脚就是一道磷光的硫。/我们用星星在大地上书写。(《智利的诗歌总集》)

到的那天晚上,是想到海滩上走走的,为了去看诗人笔下海上的磷光,但是天下雨。这是多雨的凄冷的翠绿的南方。我在那座高岸上孤立的酒店里请大家喝威士忌。

杯子在颤动,有你的盐,你的蜜,/它是水的无所不在的空穴。(《大洋》)

雨一直在下。

一早起来,雨还在下,海天相接处乌云泛着铁灰的光。

撑着伞,从高岸上的酒店下到海边。

就像流水在石头上磨下痕迹一样,/它落在我们身上,轻柔地带着我们/落向黑暗……/你熟悉土地和雨水,仿佛我的嘴,/因为我们就是泥和水做成。有时候/我想:我们跟死亡一起在下面入睡,/在雕像的脚下的深入,瞧着那大洋。(《大洋》)

雨还在下。但天边上现出了霞光。在寒意中肃立着眺望铁青色的海。不到十分钟,雨停了。天边的红霞一路扩张过来,从天上,从水中,一路亮堂到跟前的堤岸上,连那些湿淋淋的嵯峨的巨石上也泛起了些微的红光。

去圣托马斯大学分校演讲。

还是老题目,还是聂鲁达。

……

这一整天的行程真是看尽了最美的风景:湖,积雪的火山,整天就围着这个湖和湖边两座活火山转圈。直到黄昏,太阳收起落在湖上和雪山顶上的最后一抹光线。这天,终于在积雪的山峰下看到了活着的桧木。晚上在酒店,我对着画册封面上的那几株参天大树发了好一阵子呆。

我们还去看了一个蚊子瀑布。

蚊子早就销声匿迹,我们就只管站在阳光下凝望瀑布和雪山了。瀑布就在那里雪浪翻腾,轰隆作响。

不只是植物的尖锐空气在等待我,/不只是皑皑白雪上的雷鸣;/眼泪和饥饿仿佛两种热病,/爬上祖国的钟楼而轰鸣;/从那里,在氤氲的天空之中,/从那里,当十月勃发,南极的春天/在美酒的华彩之上奔流时,/却又有一阵悲叹,一阵又一阵悲叹,又一阵悲叹,/直至横越白雪、黄铜、道路、船只,/穿过黑夜,经过大地,/直至我流着血的喉咙把它听见。(《奥里萨瓦附近的愁思》)

极美的东西总是引发愁思。多看一会儿,感觉自己有点化在里面的感觉,也就是看得有些意思了。旅途匆忙,看出点这样的意思也就很够意思了……

这里已经非常靠近聂鲁达在智利南方的故乡。他描写故乡的景象跟我眼前看到的一模一样:

在火山山麓,紧挨着常年积雪的地方,在几个大湖之间,静穆的智利森林散发着芳香……我就是从那片疆土,从那里的泥泞,从那里的岑寂出发,到世上去历练、去讴歌的。

智利,再见。

作者系当代作家、四川省作家协会主席