强力止晕汤治疗肝阳上亢兼痰湿中阻型后循环缺血性眩晕临床观察

2021-10-21谢道俊马奎军凡启涛朱继民

王 艳,谢道俊,马奎军,凡启涛,孟 玉,杨 贤,朱继民

(1.亳州市中医院,安徽 亳州 236800;2.安徽中医药大学第一附属医院,安徽 合肥 230031;3.安徽中医药大学中西医结合学院,安徽 合肥 230012)

后循环缺血(posterior circulation ischemia,PCI)是中老年人常见病,是在血管病变基础上出现的由椎-基底动脉系统低灌注引起的一组缺血性脑血管病,其临床表现以眩晕为主。对于PCI性眩晕的治疗,常规西医治疗有一定疗效,但是其缺点在于复发率高、远期效果不理想。历代医家对眩晕病的认识,概括为风、火、痰、虚、瘀,眩晕的病性有虚实,血虚脑窍失养、阴虚肝风内动、精亏髓海不足均可致虚证眩晕,实证者则多由肝阳上亢、痰湿中阻、瘀血阻络所致。患者多因饮食不节,嗜食肥甘厚味,以致痰湿内生,又或肝肾亏虚,虚阳上亢而致病,肝肾亏虚、虚阳上亢、痰湿中阻、上蒙清窍是其基本病机。中医药治疗眩晕能够充分发挥辨证论治的优势,针对肝阳上亢兼痰湿中阻型眩晕,治疗应以健脾化湿、平肝息风、化痰活血为主。笔者运用强力止晕汤治疗肝阳上亢兼痰湿中阻型PCI性眩晕,取得了较为满意的成效,现将其应用情况报道如下。

1 临床资料

1.1 纳入标准 ①符合《中国后循环缺血专家共识》制定的椎-基底系统短暂性脑缺血发作诊断标准;②符合《中医病证诊断疗效标准》、《中医内科学》关于眩晕的诊断标准;③辨证属肝阳上亢兼痰湿中阻证。主症:眩晕,耳鸣,头目胀痛,头重昏蒙如裹,乏力,遇烦劳郁怒而加重,甚则仆倒;次症:急躁易怒,肢麻震颤,胸闷恶心,口苦,呕吐痰涎,纳呆食少,多寐,大便黏滞,舌红苔白腻稍黄,脉弦滑或弦数。具有主症及两项以上次症者,即可诊断。④主诉头晕就诊;⑤年龄50~90岁,性别不限;⑥无严重心、肝、肾功能不全及严重并发症,生命体征稳定;⑦近3个月内未使用对肝肾功能有严重影响的药物,且未使用其他中药者;⑧自愿签署知情同意书者且依从性良好。

1.2 排除标准 ①因其他疾病(如颅内占位性病变、脑出血、耳源性、眼源性、代谢性疾病等)及颅脑外伤所致的眩晕;②处于妊娠期、哺乳期者;③过敏体质者;④正在使用抗精神病药物或酗酒或滥用其他药物者;⑤合并重要系统、器官严重原发性疾病者;⑥精神病患者;⑦未得到良好控制的甲状腺功能亢进、糖尿病、高血压病患者。

1.3 一般资料 选择来源于2017年7月至2020年7月就诊于亳州市中医院脑病科的80例PCI性眩晕患者作为研究对象,使用随机数字表法将其分为对照组和治疗组,每组40例。对照组:男16例,女24例;年龄55~87岁,平均年龄(73.60±6.76)岁;病程0.2~3年,平均病程(1.70±0.60)年;合并高脂血症39例、高血压病38例、糖尿病12例、其他4例。治疗组:男19例,女21例;年龄55~86岁,平均年龄(72.08±6.94)岁;病程0.2~3年,平均病程(1.69±0.58)年;合并高脂血症35例、高血压病36例、糖尿病10例、其他5例。两组患者性别、年龄、病程、合并症比较,差异均无统计学意义(性别:χ

=0.

457,P

=0.

499;年龄:t

=0.

992,P

=0.

324;病程:t

=0.

076,P

=0.

940;高脂血症:χ

=1.

622,P

=0.

203;高血压病:χ

=0.

180,P

=0.

671;糖尿病:χ

=0.

251,P

=0.

617;其他合并症:χ

=0.

000,P

=1.

000),具有可比性。2 方法

2.1 治疗方法

2.1.1 对照组 参照2006年《中国后循环缺血的专家共识》中的有关内容,给予西药基础治疗,包括阿司匹林、氯吡格雷等抗血小板聚集,他汀类药物调脂稳定斑块,控制血压、血糖、改善循环等。

2.1.2 治疗组 在对照组治疗方法基础上,加用强力止晕汤,每日1剂,汤剂由亳州市中医院智慧煎药中心提供,水煎服,取400 mL,分早晚两次服用。强力止晕汤组成:丹参20 g,天麻、钩藤、益母草、茯苓、白术、杜仲、桑寄生、牛膝各15 g,半夏、石决明、栀子、橘红、黄芩各9 g,炙甘草6 g,全蝎3 g。两组患者治疗周期均为14 d。对于病情稳定的高血压病、高脂血症、糖尿病、动脉粥样硬化等合并症者,给予常规处理,但避免使用治疗眩晕的其他中药。观察期间注意清淡饮食。

2.2 观察指标及方法

2.2.1 中医症状评分 治疗前后分别对两组患者进行中医症状评分。记录两组治疗前后中医症状评分情况。中医症状评分标准参考《中药新药临床研究指导原则》相关内容,症状包括眩晕、头痛、头重如裹、烦躁易怒、失眠多梦、小便黄,按无、轻度、中度、重度,分别计为0、1、2、3分。分值越高表明症状越严重。

2.2.2 椎-基底动脉血流速度 治疗前后分别进行TCD检查。仪器选用JYQ TCD 2000型彩色超声仪,探头频率2 MHz,经枕窗逐段探测检查,探查深度55~80 mm,获得椎动脉、基底动脉的平均血流速度(mean blood flow velocity,V)、搏动指数(pulsatility index,PI)。

2.2.3 疗效判定标准 治疗结束时和治疗结束后3个月,分别进行1次疗效评估,参考《中药新药临床研究指导原则》制定疗效判定标准。痊愈:临床症状(眩晕、头痛、头重如裹、烦躁易怒、失眠多梦、小便黄)消失,中医症状评分减少率≥95%;显效:大部分临床症状消失,中医症状评分减少率≥70%、且<95%;有效:临床症状有所减轻,中医症状评分减少率≥30%、且<70%;无效:临床症状无改善,中医症状评分减少率<30%。中医症状评分减少率=(治疗前中医症状评分-治疗后中医症状评分)/治疗前中医症状评分×100%。

3 结果

3.1 两组治疗前后中医症状评分比较 治疗前两组各项中医症状评分、总评分比较,差异均无统计学意义(P

>0.

05);与治疗前相比,两组治疗后各项中医症状评分、总评分均明显降低(P

<0.

05),且治疗组患者眩晕、头痛、头重如裹、烦躁易怒、失眠多梦及总评分降低程度显著大于对照组(P

<0.

05)。见表1。

表1 两组治疗前后中医症状评分比较

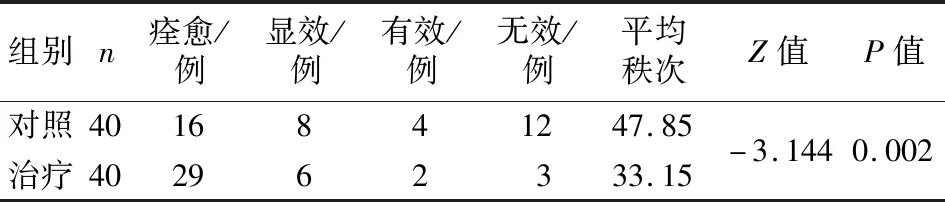

3.2 两组近期疗效比较 两组治疗后近期疗效比较,差异有统计学意义(P

<0.

05),治疗组近期疗效显著优于对照组。见表2。

表2 两组近期疗效比较

3.3 两组远期疗效比较 治疗后3个月随访时,两组远期疗效比较,差异有统计学意义(P

<0.

05),治疗组远期疗效显著优于对照组。见表3。

表3 两组远期疗效比较

3.4 两组治疗前后椎动脉、基底动脉V和PI比较 与治疗前比较,两组治疗后左侧椎动脉、右侧椎动脉、基底动脉V值均明显升高(P

<0.

05),PI值均明显降低(P

<0.

05)。治疗组左侧椎动脉、右侧椎动脉、基底动脉V升高程度显著大于对照组(P

<0.

05)。治疗组左侧椎动脉、右侧椎动脉、基底动脉PI降低程度显著大于对照组(P

<0.

05)。见表4。

表4 两组治疗前后椎动脉、基底动脉Vm、PI比较

3.5 两组不良反应比较 治疗期间,对照组出现3例轻度胆红素异常,4例轻度胃肠道反应,1例稍心慌不适,不良反应总发生率为20%;治疗组出现1例轻度胆红素升高,2例轻度胃肠道反应,不良反应总发生率为7.5%。两组总不良反应发生率的差异无统计学意义(χ

=2.

635,P

=0.

105)。两组患者的不良反应症状均较轻微,均完成临床试验,症状在停药后很快消失。4 讨论

PCI性眩晕可归属于中医学“眩晕”范畴。饮食不节、脾失健运以致痰湿壅滞络脉为其标,而肝肾亏虚、肝阳上亢则为其本,两者共同作用而发为眩晕。目前,西医临床对于PCI性眩晕的处理多为抗血小板聚集,调控血压、血糖、血脂,改善循环,调节脑代谢药物等。西药治疗虽然能够迅速缓解眩晕相关症状,但是其对头痛、头重如裹、烦躁易怒、失眠多梦等眩晕伴随症状的疗效较差,尤其对脑缺血后的低灌注状态及血流动力学相关指标的改善并不理想。此外,西医常规治疗还存在复发率高、远期疗效差的问题,而且西药容易产生多种不良反应。中医药具有简、便、廉、验的特点,还可以整体改善患者体质,改善远期预后。

强力止晕汤以半夏白术天麻汤和天麻钩藤饮为基础方加减而成,以息风止眩、健脾化痰为主要治法。方中天麻、钩藤平肝息风,钩藤所含的多种吲哚类生物碱可发挥降压、抗血小板聚集、抑制血栓形成、镇静等作用;其所含天麻素及脂溶性酚性成分有良好的心脑血管保护作用。半夏化痰燥湿,药理学研究显示半夏可降低全血黏度、增强红细胞变形能力。半夏、天麻、钩藤为治疗肝阳上亢并痰湿中阻型眩晕的首选药物。茯苓、白术可祛湿化痰、健脾和胃,黄芩、栀子泻热,合夜交藤宁心安神,益母草、丹参合川牛膝活血化瘀,桑寄生、杜仲可补肝肾,桑寄生含有的黄酮类化合物可有效扩张冠状动脉,减缓心率。石决明、天麻、钩藤镇肝平肝,潜阳息风。橘红理气化痰,气顺则痰消,全蝎祛风通络,甘草调和诸药。诸药合用,共奏健脾和胃、化痰息风、补益肝肾、平肝潜阳、活血通络之功。

本研究结果显示,西医常规治疗能明显降低各项中医症状评分,升高椎动脉及基底动脉的V,降低PI,具有一定的近期疗效和远期疗效,而应用强力止晕汤的治疗组,其治疗后各项中医症状评分降低程度明显大于对照组,左右椎动脉和基底动脉V升高程度大于对照组,左右椎动脉和基底动脉PI降低程度也明显大于对照组,其近期疗效和远期疗效明显优于对照组。结果表明,强力止晕汤治疗PCI性眩晕能够有效改善脑血流动力学指标,缓解临床症状,提高治疗效果,同时还能有效降低复发风险,远期疗效满意。

综上可见,强力止晕汤治疗肝阳上亢兼痰湿中阻型PCI性眩晕患者,能缓解临床症状,其远期及近期疗效确切,安全性较高,不良反应很少;能够有效改善椎动脉、基底动脉的血流动力学指标,这可能是其作用机制之一。后期将继续扩大样本量,延长观察时间,以期更客观、全面评价该组方的临床疗效。