新工科背景下食品专业融合创新型人才培养探索与实践

2021-10-20范金波李学鹏关海宁张德福朱力杰励建荣

范金波,李学鹏*,关海宁,张德福,朱力杰,励建荣

渤海大学食品科学与工程学院,辽宁省食品安全重点实验室,生鲜农产品贮藏加工及安全控制技术国家地方联合工程研究中心(锦州 121013)

从全球看,机器人与大数据、人工智能、5G等新兴技术不断融合,推动产业步入快速道。我国实施“中国制造2025”“中国教育现代化2035”“互联网+”“四新”建设等国家战略积极应对。由于中美贸易摩擦和新冠肺炎疫情的影响,面对新一轮科技革命和产业变革,我国高等教育亟需积极识变、应变,打造升级版。我国自2016年加入《华盛顿协议》以来,新工科建设经过“复旦共识”“天大行动”“北京指南”等进入再深化、再拓展、再突破、百花齐放阶段。教育部高等教育司司长吴岩[1]指出“新工科应勇立潮头、赋能未来,做好理论先锋、标准先锋、方法先锋和实践先锋,在高等教育变革中起领跑作用”。面向2035年国家经济社会发展需求,对我国高等教育的挑战,支撑服务以新技术、新业态、新产业、新模式为特点的新经济蓬勃发展,高校必须深化教育教学改革,立足于培养人才的供给侧,着力创新人才培养模式,深化学科专业内涵建设,培养创新能力强、适应经济社会发展的高质量工程技术人才[2]。

1 融合创新应用型人才的提出

1.1 新工科建设工程教育发展方向

世界经济论坛创始人兼执行主席克劳斯·施瓦布在其新作《第四次工业革命》中指出,第四次工业革命以新技术的涌现为特点,将不断融合物理、数字与生物世界的界限,对世界上所有学科、经济体与行业产生重大影响,甚至撼动人类对自我的认知[3]。曾勇[4]认为“新冠疫情防控催生科技与工程教育发展新机遇,多学科多领域的交叉融合进一步深化,跨界成为创新的必然”。从疫情防控、数据监测分析、病毒溯源和疫情预判等方面都充分体现交叉融合的重要作用。因此,对新时代高等工程教育提出新的要求,新工程教育的“新”体现的是融合创新,跨界交叉融合将是新工程人才培养的必然要求。

1.2 区域经济社会发展战略需求

食品工业作为我国第一大产业,也是关乎民生的产业,然而与世界先进水平相比,食品产业仍然是大而不强,在自主创新、产业结构、质量效益等方面差距明显,转型升级和跨越发展的任务紧迫而艰巨,迫切需要高层次应用型食品专业人才的支撑。但辽宁等省的地方高校食品专业普遍存在原有教育教学模式培养的人才变通性差、顺适性弱,跟不上产业的迅速变革,存在产教脱节、对区域经济发展和产业转型升级支撑乏力等问题,毕业生工程实践能力差、创新能力弱,创新融合性人才匮乏、难以满足产业和社会需求。在“新工科”建设中,众多的地方本科院校需合理定位,错位发展,充分利用地方资源,发挥自身优势,培养服务区域经济发展的应用型人才[5]。在这种情况下,只有回归工程化人才培养的初衷,强化以创新能力、实践能力为核心的学生胜任力培养,不断深化学科专业内涵建设,才能满足对口产业转型升级需要和相关新兴产业的发展需求[2]。

1.3 新工科人才的核心素养

新工科教育目的是培养适应甚至引领工程发展方向的人才,人才核心素养结构是目前研究的热点。王世斌等[6]构建“四个维度、十六项要素”的新工科人才核心素养金字塔模型,包括关键品性、通用能力、专门能力和工程能力四维度,科学、技术、工程、数学、多学科、跨学科、集成设计创新等十六要素,强调新工科教育要坚持以立德树人为根本,培养学生深度学习能力,注重交叉学科和系统思维锻炼,开展互动式、情境式和实践教育,使学生能够综合运用系统思维和创新实践能力解决复杂工程问题。李拓宇等[7]研究认为新工科人才应该具备专业基础能力、实践动手能力、系统思维能力(跨界融合能力、跨学科思维能力、工程领导能力等)、工程创新能力、主动学习能力这五方面的能力。新工业革命给工程教育带来综合性、复杂性和不确定性等挑战,对工程人才培养提出了跨界融合、合作创新等要求[8]。因此,在新工科背景下,专业人才的培养势必由原应用型人才转为培养应用创新型的多科融合人才。

2 食品专业融合创新型人才培养模式总体思路

渤海大学食品科学与工程专业面向供给侧改革的需要,紧跟工程教育改革步伐,以教育部第二批新工科研究与实践项目为契机,在实践中不断探索新工科背景下基于融合创新能力提升的食品专业应用型人才培养模式改革。

2.1 培养模式核心内容

以新工科建设为引领,树立“产教融合、协同育人”的根本理念,优化人才培养方案,突出创新和实践教育;搭建“教学科研协同育人和校地校企协同育人”两大核心平台,多方位培养知识、能力和素养;以“实践教学、科研训练、双创大赛”为重要抓手,构建“学-研-创”三位一体实践教学体系,全面提升学生的实践技能和创新能力;构建“师资队伍+课程体系+教学方法+质量保障”四维互动、深度协同机制,全面提升专业基础能力、实践能力、创新能力和自主学习能力。如图1所示。

图1 食品科学与工程专业融合创新型人才培养模式

2.2 培养模式需解决的主要问题

依据工程教育和协同育人理念,动态调整培养方案,增加工程实践环节,通过“学-研-创”三位一体实践训练,解决学生工程实践能力差的问题;通过搭建教学科研协同育人平台和校地校企协同育人平台,解决实践教学资源不足的问题;依托校地校企协同育人平台,实现产教深度融合、学生零距离上岗就业,解决学生行业素质差和适应性不强的问题;通过上述改革,全面提升工程创新能力、跨界思维能力和自主学习能力,解决学生创新融合能力弱的问题。

3 食品专业融合创新型人才培养探索

3.1 树立一个根本理念

理念是行动的先导,现有专业开展“新工科”建设必须秉持先进的工程教育理念。以社会需求为导向,以新工科建设为引领,树立“产教融合、协同育人”的根本理念,优化人才培养方案实现多学科交叉融合,增加工程设计理论教学与工程实践环节,通过加强创新教育和工程教育,提高学生以工程创新能力、跨界思维能力和自主深度学习能力为特点的创新融合能力。整合教育教学资源,打造“政、校、行、企”协同育人模式,培养德、智、体、美、劳全面发展的,面向新工科的创新应用型高层次食品工程人才。如图2所示。

图2 树立“产教融合、协同育人”根本理念

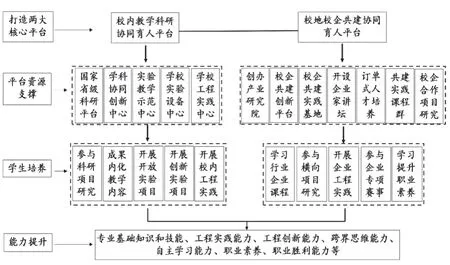

3.2 搭建两大协同育人平台

依托国家级、省部级教学科研和学科专业平台,搭建“教学科研协同育人平台”,利用科研资源弥补实践教学条件,以科研成果促进教学内容优化,实现科教融合、协同育人。

依托辽宁省生鲜食品产业学院、省食品产业校企联盟等,打造“政校行企协同育人平台”,实现产教融合、协同育人。强化实践训练、职业素养训练,提升实践能力、创新能力和职业胜任能力,实现零距离上岗就业。如图3所示。

图3 搭建两大协同育人平台

3.3 构建三位一体实践教学体系

构建校内实习与企业实践相结合的实践教学模式,以实践教学、科研训练、双创大赛为重要抓手,构建“学-研-创”三位一体实践教学体系,实现理论教学与实践教学的紧密结合,全面提升学生的专业知识、实践技能和创新能力。如图4所示。

图4 “学-研-创”三位一体实践教学体系

3.3.1 实践教学

充分利用校内校外两大协同育人平台资源,加强开放实验、实习实践、工程设计、毕业设计(论文)等实践教学训练。

3.3.2 科研训练

充分发挥科研项目、科研平台优势,引导学生大二时进入科研平台,指导学生参与不同类型的科研项目,加强科研训练。

3.3.3 双创大赛

组建跨学科、专兼结合教学团队,指导学生组建跨学科双创团队,创办双创工作室,组织遴选参加双创大赛和学科竞赛,制定《大学生创新学分管理办法》,建立激励和保障制度。

3.4 推进师资、课程、教法、质保四维互动、深度协同

通过“内培”(培训、挂职、访学、进修等)、“外引”(引进优秀博士)、“外聘”(兄弟单位和企业),建立一支“内培外引”与“专兼结合”深度协同的高水平双师型师资队伍。如图5所示。

图5 “师资队伍、课程体系、教学方法、质量保障”四维互动机制

基于OBE理念和专业岗位要求,完善课程体系,增设跨学科课程、创新创业课程,增加实践教学环节,实现理论知识与专业技能、理论教学与实践教学的一体化,实现“能力本位”与“应用本位”的深度协同。

通过多方位开展教学模式与教学方法改革,注重情境式、互动式、探究式教学,大力推广翻转课堂和“线上+线下”混合式教学法,将虚拟仿真等现代信息技术融入教学中,实现“线上教学”与“线下教学”深度协同。

建立立体化教学监控体系,健全评教、两级督导机制;从知识、能力、素养等多元角度进行教学效果评价,实现“质量监控”与“效果评价”深度协同。

构建“师资队伍+课程体系+教学方法+质量保障”四维互动机制,完善协同支撑体系、促进协同发展。

4 结语

以产业需求为导向,构建食品专业“1234”协同育人模式,树立一个根本理念,搭建两大协同育人平台,构建三位一体实践教学体系,积极推进师资、课程、教法、质保四维互动、深度协同。人才培养模式实施以来,学生工程实践能力、创新融合能力不断强化提升,培养效果良好。近90%的用人单位认为食品科学与工程专业毕业生具有较强的工程设计能力、产品开发能力、解决复杂食品工程问题的能力。每年超过50%的学生参加国家级、省级及校级创新创业项目、专业赛事或者直接参与教师科研项目。新工科背景下食品专业人才的培养,必须结合行业、社会发展动态,调整培养目标,创新人才培养模式,以培养具有较强行业背景和工程实践能力的创新融合型工程人才。