我国“十三五”育成小麦新品种(系)抗赤霉病进展分析与展望

2021-10-18张勇胡文静张春梅蒋正宁吕国峰高德荣

张勇,胡文静,张春梅,蒋正宁,吕国峰,高德荣*

1.江苏里下河地区农业科学研究所,农业部长江中下游小麦生物学与遗传育种重点实验室,江苏 扬州225007;

2.扬州大学江苏省粮食作物现代产业技术协同创新中心,江苏省植物功能基因组学重点实验室,江苏 扬州225009

小麦赤霉病是由禾谷镰刀菌等引起的世界性病害,不仅造成严重的粮食减产,而且发病后产生的DON等赤霉毒素严重危害人类健康[1-2]。长江中下游麦区和黄淮麦区分别是赤霉病重发区和常发区,2001—2010年平均发病面积为6 000万亩,2011—2018年上升至8 000万亩,多数地区赤霉毒素含量超过国家限量,严重影响我国粮食和食品安全[3-6]。到目前为止,赤霉病仍然是可防不可治,一旦发病不能控制,只能采取预防措施。因赤霉病发生受气象条件等影响,发病程度准确预报难度较大,因此无论发病与否,一般都要防治1~2次[5],也造成了不必要的浪费和环境污染,与绿色生产要求相悖,而且高感品种在重发年份即使药剂防治也难以奏效。因此,选育和推广抗病品种是解决赤霉病问题最经济高效的途径[6]。

我国最早开展抗赤霉病遗传改良工作,20世纪70年代育成了高抗赤霉病品种苏麦3号,20世纪80年代,我国小麦赤霉病研究协作组鉴定了3万多份材料,筛选出中抗以上材料1 000多份,但只有苏麦3号、望水白等极少数材料稳定达高抗水平[6-7]。20世纪90年代后,以扬麦158为代表的扬麦、宁麦系列中抗赤霉病品种的育成和大面积推广有效控制了长江中下游麦区赤霉病危害,使我国抗赤霉病育种处于国际领先水平[8-9]。但由于赤霉病抗性机制复杂,培育高抗高产品种仍然极其困难[6]。此前赤霉病在黄淮等主产区为偶发病害,未列为小麦主要育种目标,因此绝大多数品种为高感。随着赤霉病向黄淮麦区的不断扩展,抗赤霉病育种得到重视。“十三五”期间,国家小麦良种联合攻关、国家小麦产业技术体系等设置了小麦赤霉病综合防控技术集成与生产模式示范以及在黄淮麦区设立了抗赤霉病大区试验组别,国家七大作物育种专项及各省重大育种专项明确了抗赤霉病育种相关专项,进一步推动了我国抗赤霉病遗传改良研究。通过对国家区试和国家小麦良种联合攻关相关试验中我国主要育种单位提供的新品系和“十三五”期间国家审定及主要省份审定品种的赤霉病抗性鉴定结果综合分析,可以客观反映我国抗赤霉病育种取得的最新进展、品系群体抗性基础和后续发展潜力。

1 十三五期间新品(种)系和审定品种赤霉病抗性表现

1.1 国家区试新品系及国审品种赤霉病抗性表现

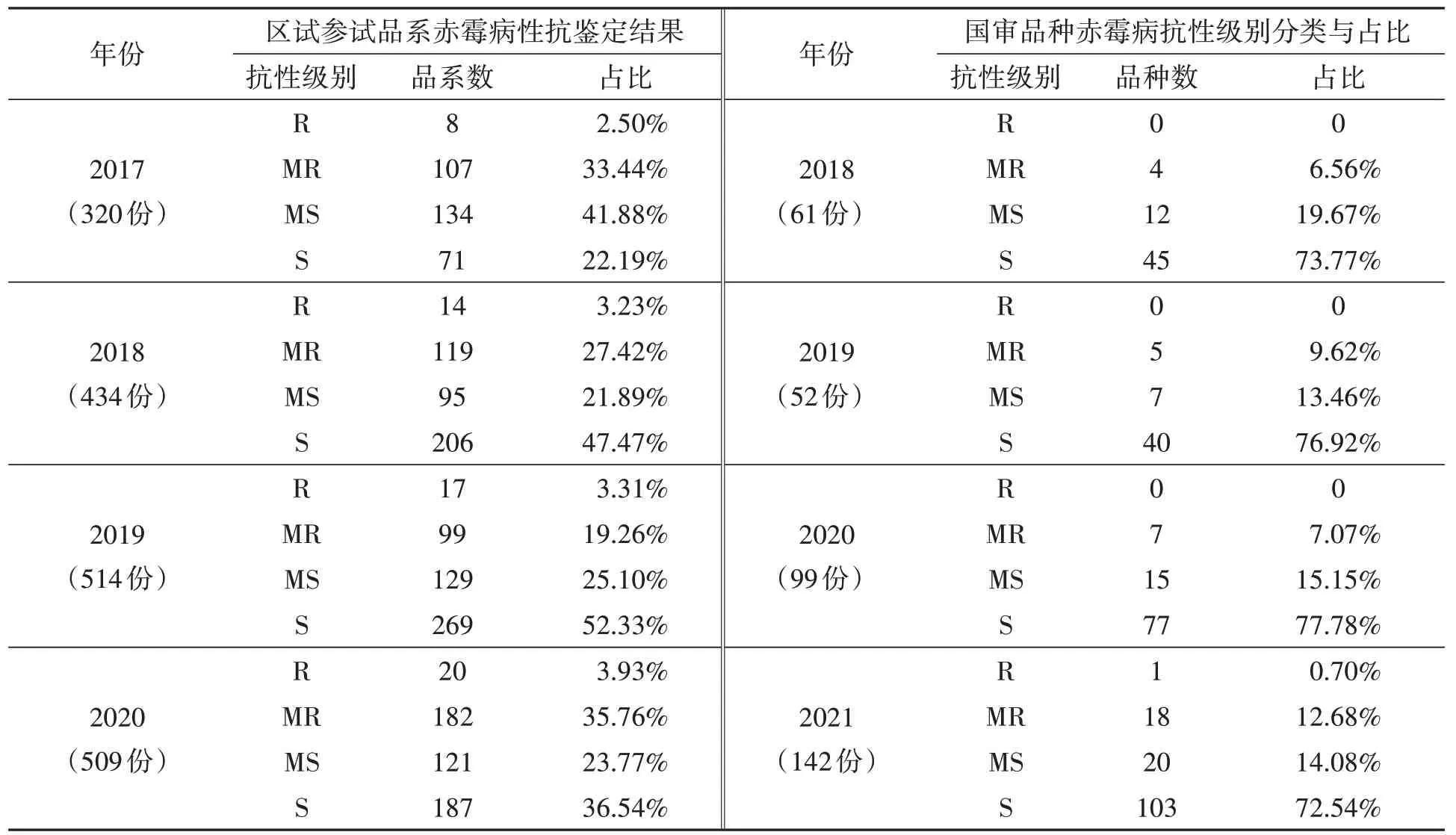

对2017—2020年国家区域试验1 777份/次参试品系4年度扬州点赤霉病抗性鉴定结果分析表明(表1),R级品系比例为2.50%~3.93%,虽然总体占比极低,但在参试品系总数逐年增加的基础上,保持着缓慢增加趋势。MR级品系比例为19.26%~35.76%,2018、2019年度中抗品系绝对数量与2017年相比波动不大,但由于参试品系数大幅度增加,因此比例呈下降趋势;2020年中抗品系数量明显增加,中抗以上品系比例恢复并超越2017年水平(图1),一方面是因为特殊气候导致2020年抗性鉴定整体偏轻,另一方面也说明各单位近几年加大了新品系赤霉病抗性的筛选力度,参试品系抗性总体水平有所提升。小麦赤霉病当年抗性鉴定结果为下年度审定品种提供了抗性参考数据,表1右侧数据为2018—2021年国审品种不同抗性类型分类汇总,可以发现,随着对赤霉病育种的重视,中抗品种数量缓慢上升,但是所占比例仍然偏低(6.56%~12.68%),与中抗以上参试新品系占比22.57%~39.69%相比,仍有许多抗性较好的品系由于综合丰产性等因素未能达到品种审定的标准;高感品种比例呈现出缓慢下降趋势,但仍占70%以上(72.54%~77.78%),说明我国审定品种的总体抗性水平仍有巨大的提升空间(图2)。

表1 国家区试品系及通过审定品种抗赤霉病性分类汇总(2017—2021年)Table 1 Summary of National Regional Test lines and National approved varieties according to the resistance to FHB(2017—2021)

1.2 国家小麦良种联合攻关参试品系表现

国家小麦良种联合攻关抗赤霉病指定鉴定单位江苏里下河地区农科所(主要负责长江上游和中下游麦区)和南阳市农科院(主要负责黄淮麦区等)分别对参试新品系进行了多年筛选鉴定。2017—2020年共鉴定参试品(种)系932份/次,其中高抗赤霉病品系7份/次,占参试品系0.75%;中抗赤霉病品系163份/次,占参试品系17.49%;中感品系201份/次,占参试品系21.57%;高感品系561份/次,占参试品系60.19%(表2)。对不同抗性类型品(种)系所属麦区分析表明,R级品(种)系全部来自长江中下游麦区,52.15%的MR级品系来自长江中下游麦区;93.76%的S级品系来自黄淮南片和黄淮北片(图3)。张煜等[10]鉴定结果表明,康F、西农511、陕垦10号、安农1581、财源2号、华齐麦5号、轮选33、庐麦2号和WK1602等9个品种(系)表现为中抗赤霉病。2020年召开的国家小麦良种联合攻关鉴评中推荐了包括黄淮麦区的安科1801、安农1589、WK1602、皖宿0891、紫麦19、康F、徐农029、秦农578和西农511等赤霉病抗性较好的品种,而长江中下游麦区的扬16-157是唯一多点鉴定均达R级的新品系。

表2 国家小麦良种联合攻关不同试验组别参试品系赤霉病抗性汇总(扬州、南阳,2017—2020)Table 2 Summary of FHB resistance in different test groups of National Joint Tackling of improved wheat varieties(Yangzhou and Nanyang,2017—2020)

1.3 “十三五”通过国审品种赤霉病抗性情况

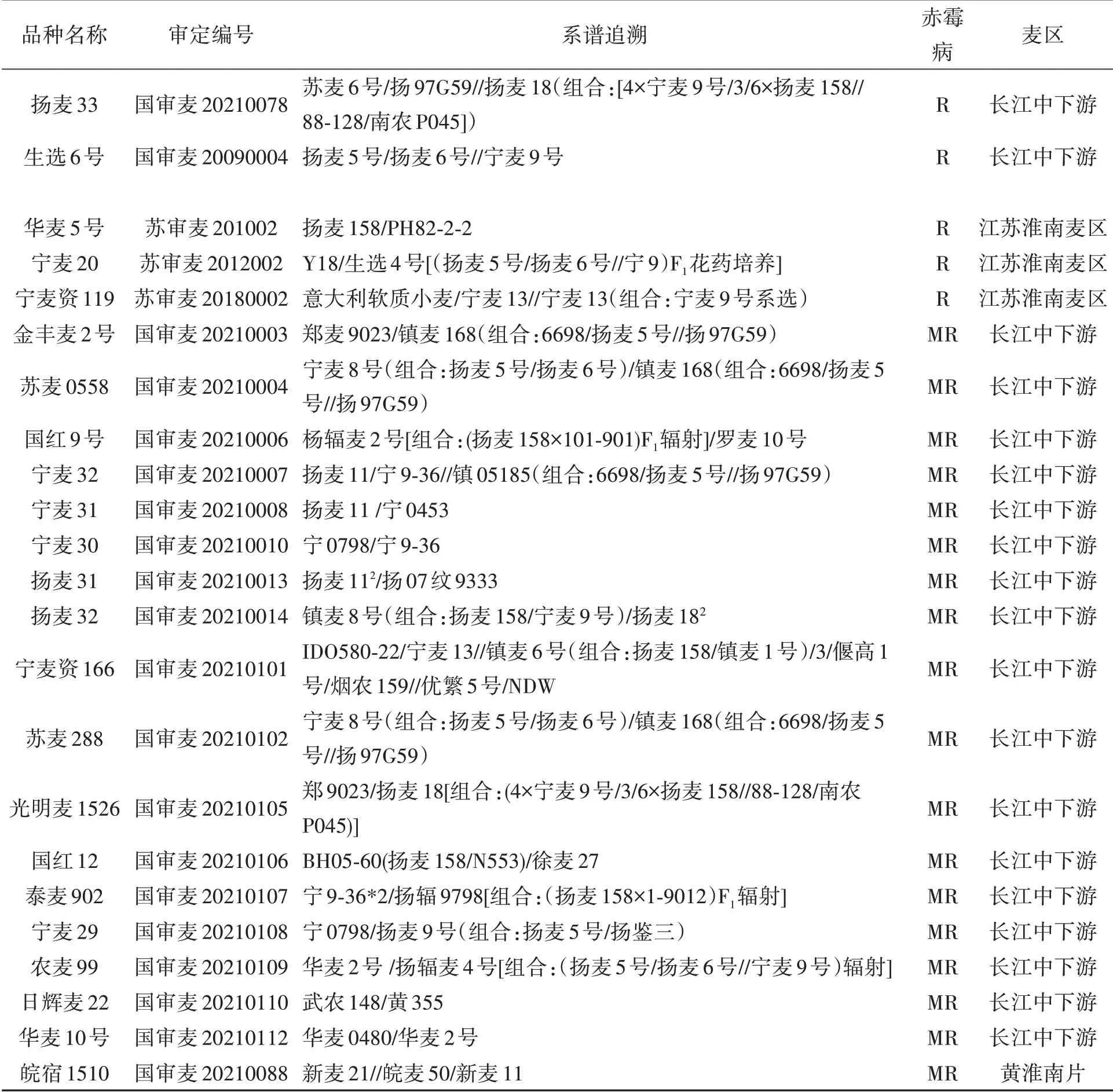

钟光跃等[11]曾对2009—2020年国审小麦品种根据赤霉病抗性进行了分类,在360个品种中,只有1个达到R级(生选6号,未大面积应用),27个达到MR级,中抗以上比例仅占8.05%,其中22个来自江苏省;感病品种占比达91.95%(其中MS级69个,占19.17%;S级262个,占72.78%);其从不同年度间抗赤霉病品种所占比例分析认为,10余年间抗赤霉病育种并未取得显著进步。2021年6月农业农村部发布第432号公告,154个新品种通过国家品种审定,其中赤霉病R级品种1个,MR级品种18个,中抗以上品种占比达到了12.33%,较前几年有明显提高,而扬麦33时隔10年之后成为唯一通过国家审定的高抗品种。

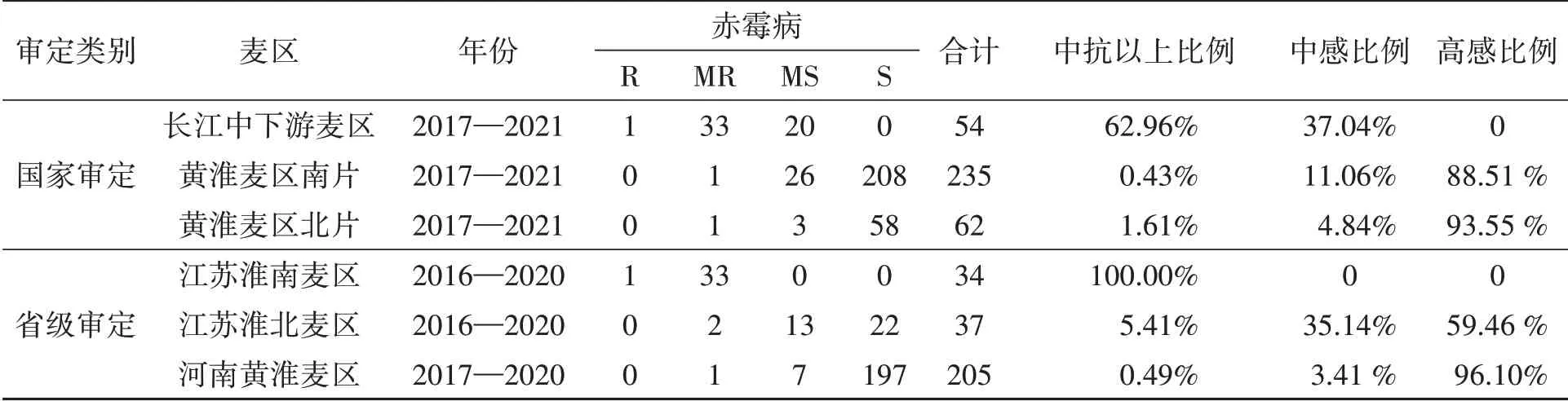

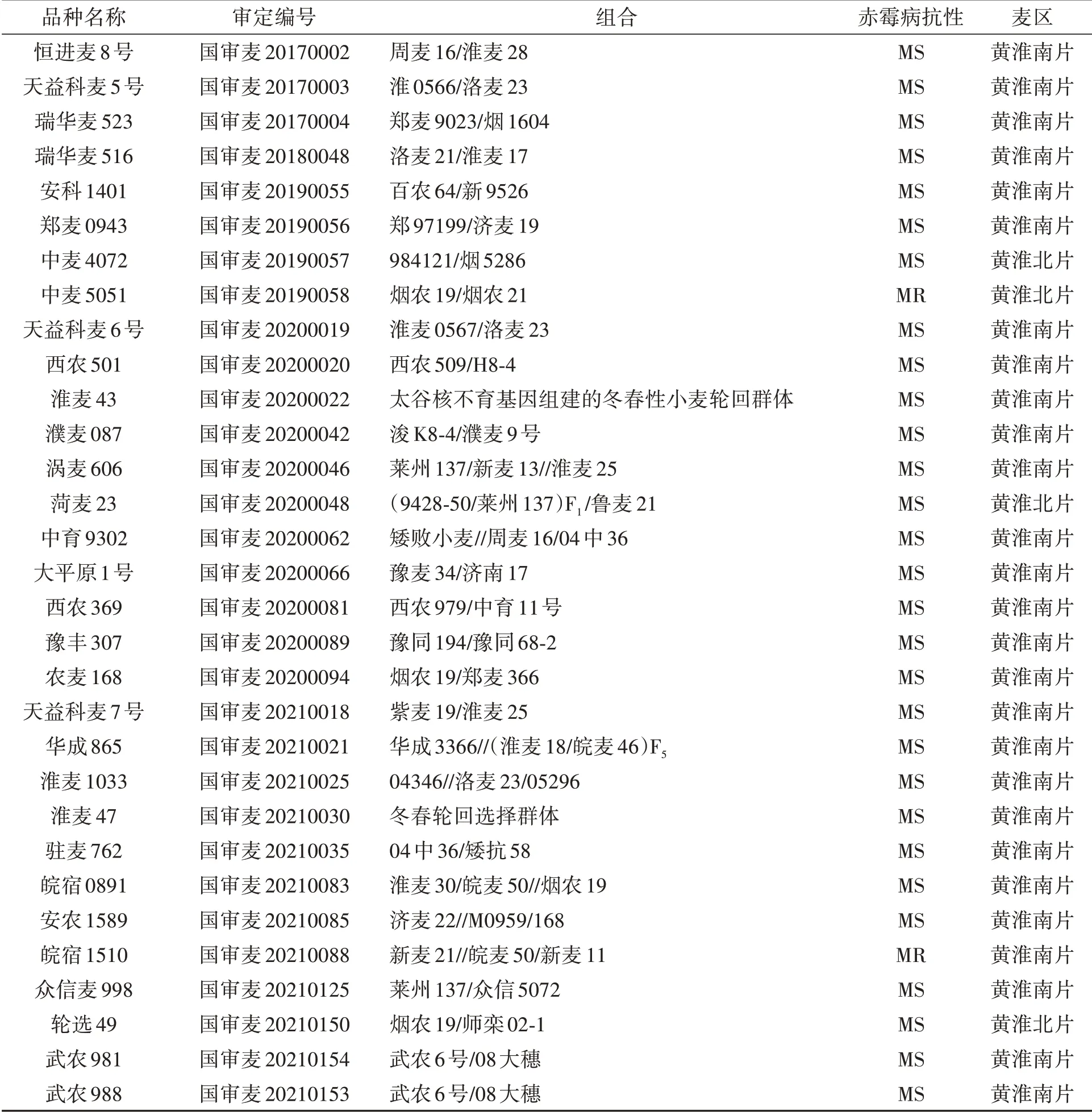

对“十三五”期间通过国家审定和江苏、河南等省级审新品种赤霉病抗性分类比较(表3),长江中下游麦区中抗以上品种占本麦区审定品种数的62.96%,占该类型国审品种数的94.44%;黄淮麦区以高感品种为主,黄淮南片和黄淮北片高感品种分别占该麦区审定品种的88.51%和93.55%,中感品种分别占11.06%和4.84%,仅有2个达中抗。在省审品种比较中,江苏淮南由于实行中抗赤霉病的审定准入条件,所以中抗以上品种100%,河南黄淮麦区高感比例达到96.10%,中感品种3.41%,仅1个品种达到中抗。因此“十四五”期间,长江中下游育种目标是如何实现高产与高抗的持续突破,而黄淮麦区则要将如何达到中抗水平作为努力目标。

表3 “十三五”期间不同麦区品种抗赤霉病性统计Table 3 Statistics of varieties resistance to FHB in different wheat zone during“the 13th Five-year Plan”period

2 抗病品种系谱分析及重要品种介绍

2.1 主要抗病品种系谱分析

对2009—2020年28个赤霉病中抗以上的国审品种组合系谱分析表明,由扬麦5号或扬麦4号衍生的品种有16个,占55.17%,为育成品种的赤霉病抗性提供了稳定的抗源[11]。在此基础上,对2021年通过国家审定的19个赤霉病中抗以上品种的遗传背景分析结果进一步明确了上述两个亲本的贡献,15个品种中有扬麦5号或扬麦4号血统,占比78.95%,其中大多同时有扬麦或宁麦的亲本参与配组(表4),仅有两个品种的组合中有黄淮品种血统,其余均为长江中下游麦区的亲本,说明在以抗赤霉病为主要目标的育种进程中,以黄淮主推品种为亲本所配的组合难以保留下来。胡文静等[12]从扬麦16中挖掘到了抗赤霉病位点QFhb.yaas-2DL、QFhb.yaas-3BL、QFhb.yaas-4DS和QFhb.yaas-6AS,表型贡献率为8.8%~15.0%。吕国锋等[13]对长江中下游麦区49个新品种(系)抗赤霉病基因检测结果表明:36个品种携有QFhs.crc-2D位点,其中扬麦158(扬麦4号衍生品种)或扬麦5号衍生系有32个;15个品种携有Fhb1基因,其中12个为宁麦9号衍生系。其中3个品种(系)同时携有QFhs.crc-2D和Fhb1。扬麦158和宁麦9号及其衍生品种在抗赤霉病主效基因/位点Fhb1和QFhs.crc-2D组成上存在分离。因此,聚合这两类品种的主效抗性位点更易取得丰产性和赤霉病抗性协调。

表4 2021年中抗以上国审品种及国内已审定R级品种汇总Table 4 Summary of new national approved varieties with resistance or moderate resistance to FHB and total approved varieties with high resistance to FHB in China in 2021

黄淮麦区育种单位近年来加强了抗赤霉病育种的力度。中国农业科学院作物科学研究所利用矮败周麦16与具有Fhb1基因的品种如生选6号等杂交和回交,利用Fhb1基因的功能标记选择,后代携带Fhb1家系整体抗性达到中感水平[14]。山东省农业科学院以含有4个抗赤霉病基因(Fhb1、Fhb2、Fhb4和Fhb5)聚合的种质NMAS020为抗源与济麦22、石H083-366等杂交复交构建的抗赤霉病育种选择群体,创制和筛选出综合性状优良且抗赤霉病的小麦新品系济麦8681和济麦8775,可作为抗病中间材料进一步加以利用[15]。周口市农业科学院利用本地主栽周麦品种(系)周麦22号、周麦32号、周11550等与抗赤霉病小麦品种宁麦9号、生选6号、扬麦21等配置一系列杂交组合,利用抗赤霉病主效基因Fhb1紧密连锁的诊断性标记His-InDel对后代材料进行分子检测,筛选到的阳性后代材料的赤霉病抗性比感病亲本有显著的提升[16]。此外,抗赤霉病育种还得到了政府部门的高度重视,河南省小麦新品种区试为此专门设置了小麦抗赤霉病组,并对赤霉病抗性好的品种放宽了产量要求[17]。“十三五”期间黄淮麦区抗赤霉病育种取得了阶段性进展,有31个中感以上品种通过国家审定,为黄淮麦区后续育种抗性提升奠定了基础。但通过对中感以上品种系谱分析(表5),发现其中以淮麦为亲本育成的品种约占1/3,暂未见直接利用长江中下游麦区抗病品种为亲本育成的品种,因此长江中下游抗性资源在黄淮麦区的抗赤霉病育种中的利用有待进一步加强。

表5 “十三五”期间黄淮麦区中感以上国审品种汇总Table 5 Summary of moderate resistant and moderate susceptible varieties to FHB in Huang-huai wheat zone during“the 13th Five-year Plan”period

2.2 抗赤霉病育种重要进展

扬麦33(扬16-157)是江苏里下河地区农科所应用多基因聚合与分子标记育种技术育成的高抗赤霉病新品种,2021年6月通过国家审定(国审麦20210078)。携有赤霉病主效抗性基因Fhb1和QFhb-yaas-2DL,以及白粉病主效抗性基因Pm21,国家小麦良种联合攻关试验多点抗赤霉病鉴定结果均为R级,抗性与苏麦3号相当。在2018—2020年度国家小麦良种联合攻关大区试验中,20个试点两年平均比对照扬麦20增产5.18%,2019—2020年度生产试验中,平均较对照增产5.74%,居参试品种第1位,增产率100%。实现了小麦品种赤霉病抗性与丰产性有效结合,是国内外小麦抗赤霉病育种的重大突破。

据江苏省植保站2021年5月下旬调查,今年高邮市小麦赤霉病属于偏重至大发生,自然发病程度重,扬麦33在高邮市甘垛镇带程村示范种植田间抗性表现优异,不防治田块自然病穗率仅1.59%,病情指数0.39,自然发病程度明显低于中抗品种扬麦20不防治田块的12.89%(病指4.51),及防治二次田块的3.19%(病指1.02),显著低于中感品种扬麦15防治两次田块的35.10%(病指14.84);此外,扬麦33对白粉病也具有较好的抗病性,不防治田叶片完整、未见病叶。扬麦33的育成和推广对于促进我国小麦绿色高质量发展,保障我国种业安全和粮食安全具有重要意义。

3 抗赤霉病遗传改良建议

3.1 重视扬麦等推广品种中优异抗性基因的挖掘利用

我国小麦赤霉病相关基础研究大多集中在苏麦3号、望水白、长穗偃麦草、鹅观草等小麦和野生物种并取得重要进展[3,18-20],2016—2020年来自苏麦3号和长穗偃麦草的抗赤霉病基因Fhb1和Fhb7[21-23]被分别克隆。Fhb1是国际公认抗性最好的基因,得到国内外广泛应用[3,16,24]。同时,国内外也定位了大量的抗赤霉病QTL[3,25]。由于抗病基因和QTL总体效应仍然较低,可能与农艺性状存在连锁累赘,实现赤霉病抗性和丰产性的结合非常困难。扬麦系列多数品种没有Fhb1,但是具有良好的抗性,是我国抗赤霉病重要的材料来源,针对其抗赤霉病基因资源虽已有研究但仍未充分利用[12,26-27]。胡文静等[27-29]从长江中下游93个改良品种和地方品种筛选出赤霉病抗性与综合农艺性状结合较好的品种8个,以扬麦品种为主,经过分子标记检测表明这些品种多数不携有Fhb1,但是携有其他如QFhs.crc-2DL等抗病位点,说明Fhb1不是增强赤霉病抗性的唯一途径。此外,长江中下游麦区的其他一些早期品种也有较好的抗性,解析这些品种的抗赤霉病遗传基础,发掘优异抗病基因,加强这类抗源和抗病基因/位点在育种中的利用,是突破我国抗赤霉病育种难题的重要途径。

3.2 抗赤霉病育种技术方案

程顺和院士曾提出抗赤霉病育种的两条路线[30],其重点在于充分利用品种间的超亲遗传并基于表型选择选育出抗赤性与丰产性同步得到提高的品种。扬麦系列大多数品种背景中携有高粒重、灌浆速率快等优异等位变异,长期育种实践表明,在扬麦品种原有抗性基础上导入Fhb1,结合充分的抗性表型和产量鉴定筛选,可以将Fhb1与扬麦品种的抗赤霉病和优良农艺性状背景结合,实现抗赤霉病与产量的同步突破。在以上育种实践的基础上,江苏里下河地区农科所获得了一批抗赤霉病的高代品系,“十三五”期间推荐参加省级以上试验新品系20多份,培育中抗以上新品种5个。通过对包括扬麦33在内的5个高抗品种(表4)系谱分析发现有3个同时有扬麦和宁麦品种的背景,证明该技术方案的可行性。因此,我们提出通过分子标记选择技术将Fhb1导入扬麦主体品种中,聚合Fhb1和扬麦系列品种携带的其他优异赤霉病抗性基因/位点,同时保留扬麦优良农艺性状,结合充分的抗性表型和产量鉴定筛选程序,可以实现长江中下游麦区品种赤霉病抗性和产量的协同提高。

3.3 重视表型精准鉴定

随着现代生物技术的发展,利用高通量分子检测平台可以快速地进行抗病基因的聚合或累加,提高育种效率。目前已鉴定了7个抗赤霉病基因,为定靶追踪开展抗赤霉病育种提供了重要支撑[18,22,25]。但由于赤霉病抗性机制复杂,已有育种实践表明,提高赤霉病抗性决非简单导入几个抗性基因就能解决问题,单纯依赖上述基因无法根本解决我国小麦赤霉病难题。不同麦区的相关研究及育种实践表明,育种后代携带相同的Fhb1基因其赤霉病抗性存在显著差异[3,13-14]。张煜等[9]在黄淮麦区抗赤霉病育种过程中发现,同时含有3个抗性基因的种质材料K03562和K03566经单小花滴注接种鉴定仅为中感赤霉病,而许多不含抗性基因的材料仍然具有较好的抗性。刘建军[15]在分子标记辅助育种过程中发现含有1个或几个抗赤霉病基因/QTL的品系也不一定都表现良好的赤霉病抗性,所以,分子标记跟踪检测杂交后代只能作为抗赤霉病育种的辅助手段,最终需要田间赤霉病抗性鉴定进行抉择。因此,精准的表型鉴定必不可少,而且高代品系需要多年多点的重病区鉴定检验。由于自然鉴定受气象条件和小麦花期差异影响较大,抗性评价结果不精确;人工接种鉴定相对准确,但用工量大和效率低,难以在育种进程中大规模使用。因此,在不同麦区构建适用于大面积育种的高通量表型鉴定平台可以为我国抗赤霉病育种集中提供鉴定服务。“十三五”期间在江苏扬州、河南南阳等已建立的抗赤霉病表型鉴定平台为国家小麦良种联合攻关和国家区试等提供了有效的鉴定服务,建设更多的适合不同麦区的鉴定设施或平台将为我国抗赤霉病遗传改良提供有力保障。

4 展望

未来随着更多的丰产品种中易于育种利用的抗性基因的发掘和定位,可以通过定向选择和保留足够的遗传变异来克服抗病基因/位点对农艺性状和产量的负向效应;随着更多携有来源于长穗偃麦草、纤毛鹅观草等的抗赤霉病基因的小片段易位系等材料的创制和利用,通过把不同来源的抗性基因转移到各主产区丰产品种的背景中,再继续根据育种目标进行杂交等,利用分子标记辅助聚合已知常规抗源中抗赤霉病基因/QTL和外源的抗性基因,结合表型鉴定筛选,仍然是提高抗性、实现抗赤霉病育种突破努力的方向之一。此外,通过对感赤霉病基因的发掘和认识的加深,在育种群体中除筛选利用抗性基因外,还可以利用标记筛选剔除携带感病基因材料实现抗性提高,而根据小麦易感赤霉病基因TaHRC、TaRD21A等序列设计特异性靶位点序列,利用基因编辑技术也可能是实现感病材料提升赤霉病抗性的新途径。

鉴于国内目前众多单位对抗赤霉病育种的重视、大量的研究投入和已有的不同阶段的育种材料基础,通过国家小麦良种重大联合攻关、产业技术体系及全国赤霉病研究优势单位间的协作,将会重点突破新基因发掘、高通量鉴定平台和抗赤霉病育种技术等瓶颈。通过5~10年的共同努力有望实现:长江中下游麦区抗性达R(抗)级品种占20%,MR(中抗)级占80%;黄淮麦区抗性提高一个等级,MR级占10%,MS(中感)级以上品种占50%,逐渐淘汰S(感病)级品种。