让学习处于可见状态的教学实践——以“电流与电阻关系”的复习教学为例

2021-10-15林君祥

林君祥

(浙江省嵊州市教育体育局教研室,浙江 嵊州 312400)

学生是学习的主体,可见的教学要求教师能站在学生学习的角度来审视自己的工作,这样才能确保采用的措施触及到学习的本质和学生的实际.本文以“电流与电阻关系的专题复习”为例探寻了让学习处于可见状态的课堂教学过程,并在此基础上提出了3点思考.

1 可见学习的理解

2019年6月,中央深改小组审议通过《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》.《意见》指出:提高课堂教学质量,要变过去老师灌输的教学方法为学生自己学习的方式.要优化学生的知识结构,培养学生的创新思维和实践能力.要充分发挥发挥教师的主导作用,科学把握学生的认知规律,突出学生的主体地位.要注重启发式、互动式、探究式教学,引导学生主动思考、积极提问、自主探究.为把《意见》落实到我们的课堂教学中,这就需要让学生的学习处于可见的状态.所谓“可见学习”包括两层含义,一是学生的学要让教师看得见,二是教师的教要让学生看得见.为此,教师的教要以情境创设为前提,以问题解决为导向,引导学生投入到挑战性的学习活动中,将所学的知识迁移、应用到新情境中去把实际问题解决掉.学生的学要以探究活动为途径,以思维训练为核心,对学习内容进行再组织,再建构.

2 可见学习的实践

案例:探究电流与电阻的关系.

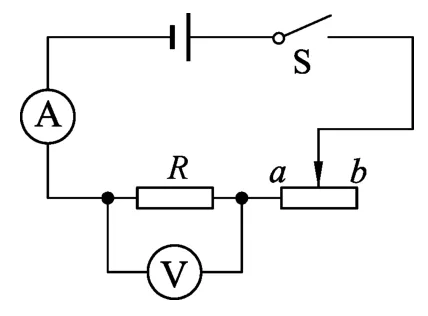

[实验方案]全班分为A-H 8个小组,在组内讨论和组间交流的基础上,完善并运用控制变量法来探究电流与电阻之间关系的活动方案,即把5Ω、10Ω、15Ω、20Ω的定值电阻分别接入如图1所示的电路中的R处.通过调节滑动变阻器滑片的位置,使每次电压表的示数保持预设值不变.根据记录下电流表示数与对应电阻的关系得出结论.

图1 探究电流与电阻的关系

设计意图:在学习本课时内容之前,学生已经对欧姆定律有一定的认识,如导体两端电压一定时,导体的电阻越大,通过导体的电流越小,但对实验过程中的具体细节问题还未涉及.因此本节课的问题对学生来说有一定的挑战性.但学习就是认知冲突出现后主动采取的应对措施,在问题解决过程中展示和形成正确的思维方法和学习方法.

实验过程:(15 min后)有6组学生顺利完成了活动,并得出了“在电压不变时,电流与电阻成反比的结论”.B和H 2组学生却在实验过程中遇到了麻烦:只完成R=5Ω和R=10Ω2组实验,无法完成15Ω和20Ω2组实验.

师:B组和H组,请你们具体描述一下你们遇到的问题.

B组:我们组是保持每次电压表示数为1 V,当R=5Ω和R=10Ω2次实验还好好的,当换用15Ω的定值电阻后,不管怎样调节变阻器滑片的位置,电压表示数都大于1 V.(H组也是同样情况)

师:其他完成活动的几组,你们电压表示数每次保持的是几伏?

中医推拿可结合头面部及瘫痪肢体穴位,推拿的时候应该尽可能控制推拿的力度,避免引起患者的不适。在按摩后可以进行患肢及关节功能训练,主要依据患者训练情况,调整训练的时间及训练的频率。穴位按摩可以采取点按穴位的方式,选择的上下肢相应穴位进行按摩,其中上肢穴位:内关、曲池、合谷、肩井、尺泽、凤池。下肢穴位:涌泉、解溪、太冲、昆仑、三阴交、承山、足三里、阳陵泉。穴位按摩手法轻柔,并且穴位选择准确,保证穴位按摩的质量。

A、C、F 组:1.5 V,D 组:2 V;E 和 G 组:2.5 V.

师:请各小组讨论和交流:如何去解决B和H组遇到的问题?要说出具体的改进方案和依据.

(5 min后)

H组:老师,如果再给我们一个最大阻值更大的变阻器(如50Ω),我们也可以完成任务了.

师:说说这样改进的理由.

H组:因为我们发现,当换上15Ω的电阻时,电压表示数大约是1.3 V.我们还发现,当滑片P向阻值小的一侧移动时,电压表示数会变得更大.因此,要使电压表示数降为1 V,滑片应向阻值大的一侧移动,但我们换用15Ω电阻前,变阻器滑片已经处于阻值最大端了,无法让变阻器的阻值更大了,所以我们认为换一个最大阻值更大的变阻器,能把我们刚才遇到的问题解决.

师:好的,老师满足你们的要求,等会给你们一个最大阻值为50Ω的变阻器,验证一下你们现在提出的改进方案.

B组:根据H组提出的方案,我们认为,不用换变阻器了,直接在原电路中再串联接入一个定值电阻就可以了,如前面已经用的10Ω和5Ω,或是还没有用到过的20Ω,如果把这个串联进去的电阻R′算作变阻器的一部分,就相当于增大了变阻器的最大阻值了(如图2).

图2 改进电路

师:你们两组是根据实际操作现象,推理得出了改进方案,你们知道这样改进的理论依据吗?

(学生沉默,教师再引导)

师:根据串联电路有分压作用及其分压规律:串联电路中电阻越大,分得的电压越大,且电压与电阻成正比.所以,刚才B组和F组的活动过程中,为把电压表示数降下来,在电源电压保持不变的前提下,可以采用2种方法,一是减小定值电阻的阻值(此法不适用),二是增大变阻器的接入电路的阻值.根据上述原理,请学生们思考:为什么B组和H组在实验过程中遇到了麻烦,而其他6组却顺利完成了实验呢?

A组:因为我们每次保持定值电阻两端的电压比B组和H组大.如果定值电阻两端分到的电压大一些,变阻器两端电压就会小一些.根据串联电路的分压规律,变阻器接入电路的阻值也可小一些,所以我们没有遇到他们两组的问题.

师:为避免B组和H组的问题,定值电阻两端的电压至少需要保持几伏不变呢?

A组:根据串联电路的分压作用,当定值电阻为5Ω,变阻器为20Ω时,定值电阻分到的最小电压值为电源电压的1/5,即0.6 V.当定值电阻为20Ω,变阻器为20Ω时,定值电阻分到的最小电压值为电源电压的1/2,即1.5 V.综合考虑的结果:定值电阻两端电压至少保持1.5 V及以上.

师:现在你们明白为什么只有6个组能顺利完成实验的原因了吧.

C组:根据刚才的分析,我们认为把电源电压降下来也可以避免B组的问题.因为他们组定值电阻两端的电压是保持1 V不变,如果把电源电压降下来,那么变阻器分得的电压也会变小,变阻器接入电路的电阻相应也可小一些了.如用一节干电池作为电源,那么变阻器两端只要分得了0.5 V的电压,根据串联电路的分压关系,变阻器的最大值为10Ω就够了.

设计意图:教师在课堂中的作用就是在提出问题后确保每位学生参与其中,深入思考,积极互动,并适时追问,促使学生用证据来证明自己的判断和成果,这里所说的证据可以是事实,也可以是数据,总之是可以看到的,而不是凭感觉的判断.此外,作为教师在课堂上要营造信任的氛围,每位学生可以充分表达,畅所欲言,不害怕被否定,更不会出现嘲笑之声.

师:现在我们已经有多种改进方案,那么在不增减原有器材和电路设计的情况下,能否通过调整实验操作顺序的方法,避免B组和H组活动过程中产生的问题呢?

D组:实验开始时定值电阻从小到大接入电路中,是我们的习惯做法,我们认为如果一开始时就把定值电阻从大到小接入电路,B和H组的问题就不再是问题了,因为当他们第1组实验时就无法调节到电压表示数为1 V,他们肯定会换另一电压值(如1.5 V及以上的某个值),这样一来,当换用的定值电阻变小时,他们只要把滑片向阻值小的一侧移动到某一值时,就能每次顺利保持电压表示数不变了.

师:各组的改进方案是否可行,请自己动手验证.

设计意图:思维定势是一把双刃剑,在学生的学习中虽然可以形成熟练的技能,但我们也应认识到它的局限性,即对学生思维的广度和深度的拓展存在一定的束缚力.学习中走出思维的死角,也许会寻得另一片更为广阔的天空,换一种思维,会使问题越辩越明朗,越辩越透彻.

3 可见学习的思考

(1)设置挑战性问题.

古希腊学者普罗塔戈曾经说过:“头脑是一支需要被点燃的火把”.这里所说的火把是指思维的火把,而问题就是点燃思维火把的火种.科学教学中存在描述性问题、解释性问题和操作性问题.描述性问题要回答“是什么”,要求做到准确;解释性问题要回答“为什么”,要求做到深刻;而操作性问题则要回答“怎么做”,要求做到恰当.显然后两类问题对学生来说是具有挑战性的高层次问题,因为回答解释性问题需要对所获得的信息进行理性的加工,即运用比较分析、抽象概括等方法,透过事物的现象认识事物的本质;而回答操作性问题则是涉及对认识方法的选择,好的方法既有助于对事物建立全面而准确的感性认识,又有助于主体从感性认识上升到理性认识,从而使认识得到深化.可见的学习应当以问题为起点,并用一系列有层次结构和逻辑递进关系的挑战性问题来推进或贯穿整个教学过程的始终.如果学生对所要解决的问题了然于心,就可以防止出现学习的盲目性.

(2)激活发散性思维.

恩格斯说过,“思维是地球上最美丽的花朵”.《科学课程标准》指出:教师要重视学生科学思维的培养,关注他们的思维过程和行为方式,引导他们主动思考问题,设计活动方案,思考事实证据和科学结论之间的关系,帮助他们学习建立科学模型,养成质疑、反思的思维习惯.因此,要让学习处于可见状态,教师要避免将结论直接告知学生,应采用问题导引式教学,用问题去激活学生的思维,将思维作为教学的核心要素来看待,通过对问题材料的分析比较、抽象概括,让学生亲历知识建构的过程.

上述案例中,让学生在科学学习中参与科学实验方案的改进过程,蕴含着丰富的思维教学因素,这样既能有效拓展学生的思维深广度,又能避免学生实验的盲目性.通过引导学生全面地分析问题,多方位地进行联想,多角度地揭示事物间的联系,推测事物变化的多种可能,寻找解决问题的多种渠道,就是思维发散性的重要标志.

(3)倡导解释性表述.

科学是一种实证系统.对于科学教师而言,就是要善于在课堂上引领学生去理解证据的作用,激活学生获得可靠的证据去解决实际问题,才能在课堂教学过程中让学习处于可见状态,让学习真正发生.因此,可见学习对表述的严密性、客观性、真实性都有极高的要求,其中通过观察、测量等方式获得的实验现象和实验数据,是学生得出科学探究结论的第一手证据,也是学生用以认识和解释客观规律和事实的第一手证据.

科学结论是理性的,应该建立在证据的基础之上.教师在课堂上对学生的表述不要急着肯定或否定,而应多追问学生得出这一结论的依据,多关注实验中的细节或意外.课堂中教师要引导学生的表述始终能做到有理有据,环环相扣,全面周到,不以直觉替代推理,不以想象替代分析.最终学生会以教师的视角来看待自己的学习,追寻问题解决过程中看得到的证据,明晰学习旅程中的所知所思所惑所需.