穿青人“跳菩萨”傩戏的教育传承研究

2021-10-12杨福梅普丽春

杨福梅,普丽春

(1.毕节幼儿师范高等专科学校,贵州毕节 551700; 2.云南民族大学教育学院,昆明 650031)

穿青人①“跳菩萨”傩戏是黔西北地区具有悠久传承历史的、表现穿青人丰富民间生活特色和育人过程的民间传统傩戏,其内涵及文化意蕴丰富,表演形式多样有特点,展现了有关感恩、孝道、尊敬、热爱劳动等方面的教育思想和深厚的教育意蕴。综合表现形式使穿青人“跳菩萨”傩戏成为了黔西北一带一道傩戏风景线,成为黔西北傩戏的典范和代表,得到了人们的关注。穿青人傩戏被誉为“中国文化中的活化石”于2009年成功入选贵州省第三批省级非物质文化遗产名录,穿青人傩戏随之也成为学界探索原始形态傩戏的重要资源。

一 穿青人“跳菩萨”傩戏及其历史沿革

傩戏中表现着我国部分少数民族的独特思想,凝聚着富有地方特色的传统文化精华,其原始表现形态主要集中在我国西南云贵地区。贵州地区因其地理环境封闭以及道路、经济发展滞后等原因,给民族民间文化的传承和发展提供了最本真、原汁原味的原始发展环境。贵州在“傩戏王国”的美誉之下,给世人呈现了丰富多样的傩戏形式,主要以威宁县彝族傩戏撮泰吉、安顺地戏以及黔西北地区傩戏群中的穿青人“跳菩萨”傩戏为代表。

根据穿青人在的具体分布情况,穿青人“跳菩萨”傩戏主要分布在黔西北地区织金、纳雍、威宁、大方、黔西、赫章以及钟山区、七星关区一代,其中纳雍和织金两县分布最广,人数最多,仅这两个县生活着超过二十多万的穿青人。

从其表演形式以及表现的意蕴来看,主要以原始先辈们进行鬼神崇拜、图腾崇拜和祈福安康的表现形式为主,其中除了表现原始宗教信仰文化,更渗透了丰富的民族精神和民风民俗,表现出积极向上的奋斗精神,展现着穿青人丰富的文化艺术色彩,体现出对后人的教育、育人意蕴和内涵。其独特的既娱人又育人,既娱神又纳祥的特点表现出强烈的民族自豪感。为更好地了解穿青人“跳菩萨”傩戏历史沿革和教育传承现状,笔者多次深入穿青人家族式聚居村落——纳雍县沙包乡大包包村,对穿青人“跳菩萨”傩戏在不同时期的民间活跃程度和教育传承主体变迁问题等进行系统、仔细地调查研究[1]。

从明朝到现代的时代更迭中,穿青人“跳菩萨”傩戏经历了一系列的兴衰存亡。通过查阅有关文献史籍以及对当地穿青人“跳菩萨”傩戏传承人的访谈获悉,其在民间的活跃程度深受当时社会发展的影响,并在不同的时期呈现出不同的活跃情形,如图1:

图1 不同时期穿青人“跳菩萨”傩戏民间活跃程度

穿青人“跳菩萨”傩戏从新中国建立前到新世纪以来的发展,呈现出的是一条逐渐上升再到相对平稳的状态曲线。新中国建立前穿青人“跳菩萨”傩戏民间活跃度最高点主要集中在威宁、纳雍、织金三县,数值达到24~36%之间;大方、黔西、赫章三县以及钟山区、七星关区活跃度为15~20%之间。通过调查发现,新中国成立前,因民国政府在民间广泛实行对少数民族思想、民俗行为的一些限制政策,从而降低了少数民族在民间的影响力,使得民族之间出现了一些隔阂和纷争。很多少数民族通过改变、隐藏自己真正的民族成分来保障自身民族的安全,为当时民族种类的统计和调查带来了较大的难度和较强的失真性。穿青人在这样的社会大背景影响之下,出于对自身民族的保护同样做了一些民族成分的隐藏性,“跳菩萨”傩戏在民间组织活动中表演也受到一定控制和限制,导致穿青人“跳菩萨”傩戏表演在这个时期活跃度较低,其总体数值表现在15%~36%之间,数值较高的在织金、纳雍、威宁三县,此时毕节七星关区的数值最低,仅为15%。

随着新中国的成立,各地穿青人“跳菩萨”傩戏民间表演数值呈现增长态势,七星关区更是从最低的15%增长到18%,纳雍县从35%增长到36%的最高峰值。可以看出,新中国的成立为民族民间文化的发展带来了希望,民族政策越来越好,随着民族压迫的彻底被推翻,各民族之间逐渐变得融洽,获得相互理解并趋于平等,民族民间文化不断复苏、重现,民间一片歌舞升平。新中国建立前不敢亮相自己民族身份,如今敢于公开其民族成分,要求成为民族大家庭中的一员。在1954年普选中,自报的民族成分有400多个。穿青人“跳菩萨”傩戏也显露出原型,“跳菩萨”傩戏表演也逐渐的在民间活跃起来。此阶段活跃程度总数值处在18~38%之间,织金、纳雍、威宁三县始终保持数值在前三位,数值最低的为七星关区和中山区。究其原因,主要源于两地穿青人分布较少,再加之离城较近,民族本土文化受外界干扰程度加大,流失速度较快[2]。

穿青人“跳菩萨”傩戏发展最低谷期是在文化大革命期间,各地数值一度从七星关区最低的18%降至0%,从纳雍县的最高值36%降到3%。文化大革命期间,国家以公开、全面、由下而上地发动了广大群众大规模地文化活动,所有学校学生被率领起来进行修正改造,在此期间民间文化的发展暂停了下来,在全国大规模文化活动的影响之下,穿青人“跳菩萨”傩戏也无暇顾及自身民族民间文化的发展,逐渐将傩文化“隐藏”起来,并傩戏传播和发展也受到一定的限制。

党的十一届三中全会之后的改革开放给穿青人“跳菩萨”傩戏的复苏吹来了阵阵春风,一股发展进步、解放思想、实事求是为思想引领的东风,促进民间艺人将民族民间文化以更丰富、更广泛的范围和途径推向世界。人们的价值追求,眼界、观念、生活方式以及精神状态上都跟随时代发生了巨大的变化,此时的穿青人“跳菩萨”傩戏在民间广为流传和复苏、发展,展现了可喜的状况。从调查数据来看,具有穿青人“跳菩萨”傩戏优势的织金、纳雍、威宁三县迅速复苏,民间活跃程度数值分别从文化大革命期间的3%、3%、2%提升到了37%、36%、29%,以往活跃度最低的七星关区也从0%提升到了22%。

进入新世纪以来,穿青人“跳菩萨”傩戏以其独有的表演模式深刻的独特的教育思想意蕴,在民间傩戏文化中成为了一道引人注目的风景线,“跳菩萨”傩戏成为了代表黔西北傩戏文化的典型,也成为学界不断研究和探讨的非物质文化遗产之一。学人们不断去发掘它的教育意蕴精华,寻找它的巨大潜力和价值,并为保护它的传承和发展出谋划策。此阶段因毕节市中山区和七星关区穿青人居住人数较少等因素,民间活跃程度虽表现为32%,34%的数值层次,但总体水平比上一阶段跃上了一个新的台阶,纳雍县数值升高到了90%,表现为黔西北地区最高值。织金和威宁两县也分别从30%、36%的民间活跃程度提升到了86%和78%。因此,纳雍、织金两县因穿青人主要聚居区而展现出了穿青人“跳菩萨”傩戏较强的代表性。

二 穿青人“跳菩萨”傩戏教育传承的现状

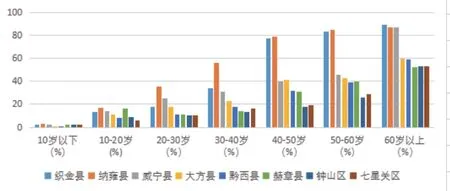

时代的发展给贵州经济、社会带来了快速的提升,“县县通高速”带来的便捷也正将穿青人“跳菩萨”傩戏推上全新的一个舞台。在进行传播、发展的同时,这种民族民间傩戏文化发生了一系列的变化,也带来前所未有的巨大挑战。外出打工而村寨空心化,导致穿青人“跳菩萨”傩戏传承人断代。笔者多次对穿青人聚居村落进行深入研究,发现黔西北地区不同年龄段的人群对于“跳菩萨”傩戏的了解和熟悉程度已发生了变化[3]。通过对黔西北地区不同年龄段人群对穿青人“跳菩萨”傩戏的熟知和了解程度进行调查统计,得出以下数据(图2):

图2 黔西北地区不同年龄段人群穿青人“跳菩萨”傩戏的熟知程度

从以上调查数据我们可以看出,对穿青人“跳菩萨”傩戏的认识和熟知层面上,熟悉程度会随着年龄阶段的不同而呈现出不同的梯度,能够熟知傩戏形式和议程的主要集中在年龄段50~60岁以及60岁以上的老年人群,数值在80%~90%之间;织金、纳雍、威宁三县60岁以上年龄段的老人对其熟知程度最高,分别为89%、87%、87%;而10岁以下的孩子主要在逢年过节时偶尔看到村里举行傩戏活动,对于傩戏的认知停留在“好玩”和“曾经看到过”的阶段,数值仅仅在1%~3%之间;20~50岁之间的人群对于“跳菩萨”傩戏的熟知程度随年龄的增长而呈现上升趋势,熟知程度数值在34%~79%之间。

终于在清康熙年创制用于泡饮的碗、盖二件式盖碗茶具。田自秉先生在《中国工艺美术史》中写道:“康熙时期陶瓷造型,有的沿用旧式;有的加以改造发展为新品种;有的富有独创性。如碗,早期有敞口碗、直口碗。中期多折腰碗。晚期创造了有盖碗,是专供饮茶用的。 [4] ”清代康熙年间创制盖碗,但当时的官方称呼是否为盖碗待考。如图4所示的这件康熙年间的盖碗茶具:敞口,深腹,圈足,盖呈浅碗形,圈形钮,碗外底与盖顶均有青花楷书“大清康熙年制”六字三行楷书款。此为康熙时期具有代表性的一款典型器,以后各朝在这此基础上有所调整,均有烧制(如图5)。

村中留守老人,长期因村落文化的熏陶和生活习惯问题,能够很好地将民族民间文化在保持原真性的状态下进行传承。10~30岁的人群因为处在打工或者外出谋生、读书等原因,逐渐对地方民族文化产生了生疏和遗忘。通过调查我们不难发现,越靠近城市的,对于穿青人“跳菩萨”傩戏的了解和熟知程度越低,如毕节市钟山区和七星关区,在40~60岁老人对穿青人“跳菩萨”傩戏的熟知程度调查中,处于数值最低的钟山区中年龄与数值对应数分别是:40~50岁19%,50~60岁27%,60岁以上52%;七星关区40~50岁19%,50~60岁29%,60岁以上53%。可见,数值相对偏低表明此地区相应年龄阶段的人对于穿青人“跳菩萨”傩戏的熟知程度很低,这对民族文化的传播和发展产生了一定的阻碍作用。

三 穿青人“跳菩萨”傩戏教育传承的挑战

(一)现代化发展对民族文化传承带来前所未有的挑战

随着国家对民族民间优秀文化传承发展的不断重视和关注,唤醒了人们对中华优秀文化进行传承的自觉,对传统文化的发展和传承也带来了前所未有的冲击和挑战。民间所剩无几的老一辈传承人,为民族民间优秀文化的传承起到了非常大的作用,但是由于思想较固化、所在村寨信息闭塞等原因,传承方式往往被禁锢在村寨以及附近村寨之间,民间传承人也不知如何去申报国家级的传承人而带领大家进行文化的传承和发展,导致出现随着老一辈传承人的去世而逐渐断代的状况。《非物质文化遗产法》中“将非物质文化遗产传承的任务和县级以上人民政府相联系,政府和人民一起将我们的优秀文化和非物质文化传承下去,保证我国民族文化的丰富性和多样性,避免在时代的更迭和发展过程中优秀文化的流失,而造成不可挽回的遗憾”[4]的规定,更加坚定了我们需要将少数民族非物质文化继承好、传承好的决心。

穿青人“跳菩萨”傩戏从其仪程上来看,内容丰富多样,代表着地方民族特色文化,是一个地方璀璨傩文化的精华,随着教育部《关于印发<完善中华优秀传统文化教育指导纲要>的通知》关于加强中华优秀传统文化教育、传承等内容的进一步提出,以及习近平总书记提出的“深入挖掘和开发中华优秀传统文化讲仁爱、重民本、守诚信、崇正义、尚和合、求大同的时代价值”[4],要求积极处理好文化继承和民族民间优秀传统文化不断创新的关系,且重点要做好文化的“创造性转化和创新性发展。”这些观点和政策的提出,为穿青人“跳菩萨”傩戏非物质文化在现代化进程下的遗产保护方面及教育传承方法引发出一系列的挑战。

(二)新生代传承力量薄弱,传承问题严峻

穿青人“跳菩萨”傩戏非物质文化遗产是历代先民与自然界相抗衡,在艰难的生产劳动中逐渐发展而来的傩戏形式,其中包涵了丰富的精神意蕴和教育价值,如穿青人“跳菩萨”傩戏从其“挂案子”、起坛、庆坛、收坛等几个表演过程的每个细节中彰显出人们内心最真的善良,对长幼的爱戴和爱心,面对恶劣的天气和气候敢于挑战的积极乐观的生活态度以及孝道、诚信、勤俭持家及加强民族聚合力的教育思想等丰富的民族优秀文化精华。这些优秀文化和思想都需要一代又一代继续传承。但通过田野调查发现,穿青人“跳菩萨”傩戏文化面临着传承人断代的严峻挑战,年轻人外出打工以及时代文化的日益丰富、多样化[5],这种地方民族文化甚至已然跟不上时代,面临濒危的境地,如何将其文化通过广泛的教育方式传承下去,保证社会文化的多样性,将优秀文化精华得到传承,这些都是值得我们思考的问题。

(三)缺乏正确的专业引导,文化无所适从

因穿青人“跳菩萨”傩戏主要流传于偏僻地区且以喀斯特地貌为主要形态的山村,加之经济欠发达,社会文化发育程度不高等天然条件,虽能很好地保证穿青人“跳菩萨”傩戏文化的原始性和原真性及完整性,但也存在缺少专家指导的困境。一种文化的发展必须要适应社会环境的挑战,穿青人“跳菩萨”傩戏在面对快速发展的社会时,在发展创新、加入新的文化元素等方面欠缺较多,因跟不上时代的步伐导致与时代发生较大的距离和冲突,不能满足和适应当今社会文化的多重需要和丰富的层次性,面临文化断层的危险。

(四)学校教育中对穿青人“跳菩萨”傩戏传承的力度过于薄弱

从穿青人“跳菩萨”傩戏的“挂案子”、起坛、庆坛、收坛四个步骤所表现出来的内容来看,庆坛的内容最为丰富,其又包括伍圣发功会进状玄科、伍圣交牲科、伍圣解秽科、淌白科等十多个环节,每一个步骤和环节内容都展示着不用的教育思想和意蕴,如伍圣九洲科在表演过程当中,“先生”手拿牛角,脚踏八卦罡,口中念诵赞颂词,每踏一遍罡步之后随即烧纸钱来祭拜乾、坎、艮、震、巽、离、坤、兑、中宫九个方向,唱词为一曲多段,并配以独脚跳、换脚跳、叩拜等动作,表演时“先生”始终手持牛角号、师刀并鸣角击鼓,八卦罡只在“先生”进行祭拜启法时跳跃。在进行此科展示时,从东西南北中等方位表达“先生”的足迹走遍了祖国各地,象征的是一种视野的开阔和足迹遍布九洲,倡导的是一种自由和广施善缘的思想和情感。伍圣解秽科表现出四方迎请解秽仙官的到来,“先生”化身解秽仙官手持“净水”不断洒向四周,一心为主人家解除所有不顺和“污邪”,并为主人家祈福、迎祥。

淳朴的民族思想变表现出诸多亲民的行为,表现出对人民平安、安康的期望和夙愿,也给后人留下了深刻的关于善良、淳朴的教育意义。这种教育意蕴丰富而深厚,对人们的教育和引导作用非常较大,通过学校教育传承民族优秀文化的教育意义和思想是社会的需要,也是民族优秀文化传播和发展的迫切需要。但是,学校教育传承力度薄弱的现实情况,为穿青人“跳菩萨”傩戏的传承提出了新的挑战。

四 穿青人“跳菩萨”傩戏通过教育传承的思考

(一)进行校本课程体系下的穿青人“跳菩萨”傩戏学校教育传承分层次梯度教学模式

将穿青人“跳菩萨”傩戏文化精髓融入选修课程,构建学校校本教材体系。因为穿青人“跳菩萨”傩戏是黔西北傩戏中的非物质文化遗产,作为黔西北的特色和名片,我们有必要和责任将这种文化的精髓进行广泛的传播和发展。学校是一个教育人的专门场所,对于文化传播和发展能够发挥巨大的推动作用。在学校开展穿青人“跳菩萨”傩戏文化教育传承相关课程的选修,不仅能够丰富校园文化,传播先进文化,同时能够在学习过程中加强学生对地方文化以及中国优秀传统文化的认知。鼓励各地各类学校积极、充分挖掘和开发当地优秀传统文化教育资源,提炼蕴含在其中的精华和教育思想。同时,通过开设选修课的方式,将感兴趣的学生吸引并进行集中培养,开展地方高校民族文化教育传承与创新示范点建设,不断围绕当地优秀传统文化进行教育和传播,加强地方民族特色文化不断建设,帮助地方优秀文化顺利传承。

在小学阶段通过绘本制作、讲述,制作面具模型等方式,在初步认识和了解穿青人“跳菩萨”傩戏萌发和感受孝敬父母长辈、自力更生、勤俭节约、理解、感恩等高尚的情操;通过穿青人“跳菩萨”傩戏表演形式中对不同形式面具的解读到行为的表现,初步感受、认识和分辨善恶、美丑;通过劳作等动作的观赏和学习,初步形成劳动光荣的理念,促进树立人生理想、远大志向的萌芽。

因年龄特征的影响,在教育传播穿青人“跳菩萨”傩戏文化精华过程中,以学生对中华文化的喜爱情感和对穿青人“跳菩萨”傩戏文化的亲切感为主要培养重点,集中在思想启蒙和开发阶段,促进孩子的感情萌发,初步感受文化的奇妙,了解家乡的生活习俗;初步感受穿青人“跳菩萨”傩戏文化的多彩及感受民间经典文化的特别之处。

初中阶段和高中阶段,通过观看视频,初步表演傩戏,查看傩戏教科书等,以模仿、学习、体认等方式去学习和传承非物质文化遗产中的具体内容,并逐渐理解我国丰富的非物质文化遗产,感受和学习其中的文化意蕴和教育内涵,不断积累、感受、感悟和加强实际的运用,提高对非物质文化的认知和欣赏品味,体会其中的历史价值和现实意义,树立更强的民族自豪感和自信心。以加强学生对中华优秀传统文化、非物质文化遗产的理解能力为主,逐渐去体验和学习穿青人“跳菩萨”傩戏非物质文化遗产的形式与内容,更进一步体会其中蕴含的美感和道理。

当过渡到高中阶段时,就要将这种非物质文化遗产中表现出的精华和传统美德加以运用,以达律己修身的目的,了解和感受、对比不同历史时期人们的思想观念变化和生活方式的不同,感受中华文化博大精深,同时与时代特征进行对比,取其精华,弃其糟粕,不断地在保持原有民族特色的同时,大胆创新发展和传承。

在大学阶段,带领大学生与傩戏传承人进行交流,深入田野,为穿青人“跳菩萨”傩戏等非物质文化遗产的传播和发展作出新生代应有的强大力量,并运用多种传承路径,辩证地看待非物质文化遗产的当代文化价值和教育价值,把握与中国现代化以及社会主义核心价值观,树立坚定的文化发展和传播信念,积极促进文化的传承和发展。以学生主观能动性培养和发挥为主去学习教育穿青人“跳菩萨”傩戏文化,培养学生发现问题的能力以及文化创新的意识,加强培养学生传承和弘扬中华传统文化的使命感和强烈的责任感。

(二)全面构建传承人引领下穿青人“跳菩萨”傩戏教师队伍体系

学校教师的引导和文化体系构建,对于当地非物质文化的传播和发展起着非常重要的作用。因此,在师范院校、高职院校中开设穿青人“跳菩萨”傩戏文化相关选修课体系的基础上,不定期邀请穿青人“跳菩萨”傩戏传承人深入课堂进行讲学,给学生答疑解惑,聘请穿青人“跳菩萨”傩戏传承人做为傩戏爱好者作为新生代传承者重点,建立穿青人“跳菩萨”傩戏学习教育培训基地或中心,广泛利用学校现有设施、设备、场馆,在教室和校史馆中展示,以及穿青人傩戏文化传承人进校园授课、文化展示等方式进行学习和传承,形成学校特色社团组织,从团员、学生会等学校学生先进力量出发,组织丰富多样的社团活动,下社区、民族文化传承基地、村落等进行实地调研,学习最本真的文化特色,在组织校园活动中进行创新,同时形成校园特色,不仅有利于文化的传播和传承。在丰富校园文化中,发挥和开发学生创造、创新意识方面也具有较大的潜在价值。在培养一批非物质文化遗产新生代传承人的同时,不断提高各级各类学校教师的知识层次及非物质文化的教育能力,培养新时代传承人,为培养新生代非物质文化传承人打下坚实的基础。

(三)利用网络数字平台建立穿青人“跳菩萨”傩戏文化信息化传播模式

信息时代的发展为民族文化的传播和传承带来了前所未有的便捷和传播速度,广泛利用网络平台、微信公众号,APP建设、校园网站专栏、线上学习、教育平台、网络直播等方式建立专门的穿青人“跳菩萨”傩戏文化传播平台,扩宽青少年以及民族文化爱好者的接受教育平台,形成丰富、有特色、有吸引力的网络在线服务、学习平台。促进爱好者利用碎片时间对当地文化进行学习,同时也将较好地利用学校、家庭、社会三方面的力量,加强三者的文化传播意识,为民族优秀的非物质文化传播和发展做出贡献。

(四)建立地方非物质文化遗产专业研究团队

吸收一批致力于地方非物质文化遗产研究和发展团队,专门调研和学习、传播工作。通过出版地方特色读物、宣传册,特色课堂、刊物等方式对地方民族文化进行专业而全面的研究。通过构建专家团队,集中力量为地方民族文化的传播和发展路径和方法进行思考,为地方民族文化的传播和发展做专业计划和实施,促进地方民族非物质文化的顺利传播和发展[6]。

总而言之,遵循教育部《关于印发<完善中华优秀传统文化教育指导纲要>的通知》中的精神:加强和保护传承中华民族非物质文化教育,是建设和深化具有中国特色的社会主义教育和实现中国梦宣传教育不可或缺的重要部分;必须正面面对传统文化发展过程中的一系列困难和挑战,将我国优秀传统文化的发展和传承工作做好、做实。

充分利用穿青人“跳菩萨”傩戏内容丰富、教育意义深厚、保存完整的特点,从发展和教育传承中遇到的问题出发,通过多种创新方式不断加强对穿青人“跳菩萨”傩戏的传承研究、发展方向和发展途径的思考,不断加强和鼓励社会各界力量的参与,从学校、家庭、社会三方面力量,利用“跳菩萨”傩戏传承人、网络、数字平台等方式建立专门的穿青人“跳菩萨”傩戏非物质文化遗产教育传承研究机构,促进我国非物质文化遗产教育传承的顺利进行。

注释:

①穿青人,又称川青人,是我国境内一个民族归属争议的族群,不属于我国56个民族名单之中,居于贵州毕节、贵阳、安顺、六盘水等二十多个县市境内。