功能对等视角下汉语间接祈使句的越译策略探究

——以莫言小说《蛙》越译本为例

2021-10-12黄晓龙

黄晓龙

(广西大学外国语学院,南宁 530001)

一 引言

莫言小说《蛙》通过描述乡村妇产科女医生“万心”的一生,还原出基层落实“计划生育”国策的复杂历程。小说塑造出了一个个生动鲜活的人物形象,例如刚强、果断却也有血有肉的女医生“万心”,追求上进但又优柔寡断的知识分子“万小跑”,忠诚、勇敢但偶有私心的助手“小狮子”等。这些人物的鲜明个性在小说中的言语对话中得以体现,尤其是在通过间接祈使句实施间接言语行为时,人物之间的社会地位差别、权力等级、亲疏关系、祈使命令强度等信息以一种潜移默化的方式展示在读者面前。

越南译者元尘有在华留学背景,汉、越文翻译功底深厚。其在翻译《蛙》的过程中秉承忠于原文、功能对等的翻译原则,尽可能地还原原文中对话言语所传达的信息,也很大程度上遵循了原文的言语风格,使越南读者在阅读文本对话的过程中,得以品酌汉语言里的“言外之意”,体会到中国文化的含蓄美。在中国政府深入推进“中国文化走出去”的国家战略、建设海上丝绸之路的大背景下,越来越多优秀的中国文学作品被翻译成外文并出版,从而走向海外,实现了文化输出。在这个传输的过程中,文学作品的翻译质量是关键性的因素。因此,在翻译中国文学作品时,如何减少言语对话的翻译缺失现象,这正是我们要研究的问题。

二 汉语间接祈使句对等翻译的构建

(一)间接言语行为与间接祈使句的表现形式及意义

言语行为,即以言行事。言语行为理论的关注点是以言行事的过程,以及这个行为所产生的交际效果。在奥斯汀(Austin)提出的叙事行为、施事行为、成事行为的言语行为三分说基础上,塞尔(Searle)提出了间接言语行为理论,由言语的“字面语力(literal force)”可推导出言语要间接表达的“施事语力(illocutionary force)”,以间接的字面意义来要求受话者做或者不要做某事。塞尔(Searle)将间接言语行为分为两类——规约性及非规约性间接言语行为[1]。在汉语中,表达规约性间接言语行为的间接祈使句为“祈使功能句”,通常带有“我想”“要不……”“可不可以……?”“能不能……?”“愿不愿意+V……?”“怎么+V ……?”“V+什么?”等具有指令功能的语法标记。表达非规约性间接言语行为的间接祈使句则为“祈使目的句”,需要结合特定的背景和语境信息来理解言语所要表达的施事语力:一些陈述某种现象或事实的言语,甚至是某些带有威胁意义的言语,在具体的交际情境里其实也是一种祈使目的句[2]。一个间接祈使句的组成要素包括:发话者、受话者、施事行为和交际情境。从语法形式上来说,间接祈使句可以分为陈述句、疑问句、感叹句;从语用层面来说,间接祈使句则为能够间接表达祈求、使令等祈使功能的句子。例如:

1、——姑奶奶,您能不能讲讲那个飞行员的事?没准儿哪天我心血来潮飞到台湾去看看他呢[3]!(请求受话者讲述昔日恋人的故事给自己听。)

2、——看什么?有什么好看的?都回去上班!(禁止受话者继续围观。)

3、——新娘子都进门了,你怎么还蹲在这里烧水?(要求受话者停止烧水这一行为,催促其出门迎接新娘子。)

4、——有一个还拖来几捆玉米秸子,竖在他家房檐下,高叫:王金山,你不出来点火烧房子啦!(命令受话者走出家门。)

间接祈使句能够委婉表达指令意义,符合“礼貌原则”与“面子保全论”,与东方语言的美学价值观相契合。相比带有“禁止”“要求”“建议”“恳求”等施为动词的直接祈使句,间接祈使句往往会让受话者难以拒绝其使令的内容,从而达到交际目的。相对应的,在越南语中也存在间接祈使句,通常会带有“…gì/ làm gì?”,“…+V(p) ?”,“D3/等语法标记;或是同汉语中的祈使目的句一样,需要结合语境来推导出某些言语的间接施事语力[4]。

(二)功能对等理论对于实现间接祈使句对等翻译的引领意义

奈达(Nida)提出的功能对等翻译理论在译界有深刻的影响,对文学翻译有很大的指引作用。功能对等首先是意义上的对等,再延伸至语言形式和风格的对等。这种立足于社会符号学的翻译理论强调:对语言进行诠释时不应脱离它所属的社会属性;与译文有关的一切都具有意义,其中包括语言形式,因而翻译时不可轻易牺牲形式;语言的修辞特征在语言交际中起着举足轻重的作用,在翻译时也需要对这些特征予以重视[5]ⅩⅩ。可见,奈达对翻译对等概念的探讨并不仅仅停留在语义层面上,而是更注重对翻译中语用和交际等因素的考虑,他强调的是两种语言的接受者的感受应该大致相同,追求的是两种效果之间的对等[6]。

(三)翻译策略的运用

为实现翻译结果的对等,译者需要使用一些操作方法来实现语言信息与形式的转译,最大程度地帮助目的语读者获得与源语言读者类似的感受。在言语对话的翻译过程中,很难做到绝对的翻译对等,译者可以通过使用一些翻译策略,来尽可能地达到语义、形式结构和语用对等的翻译效果。比如以二分法模式来划分成三对相对立的翻译策略,即直译法/意义法,语义翻译法/交际翻译法,归化翻译法/异化翻译法[7]。除这三对翻译策略外,常被翻译工作者使用的翻译策略还有增译法、注释法、转换句式法、具体化法等。

间接祈使句类型的划分和语义的理解,与句法结构、语用功能和交际情境都有不可剥离的关系。间接祈使句的翻译实践过程中,奈达主张的“内容第一,形式第二”的翻译原则和奈达翻译理论的“目的论”是一盏启明灯[5]ⅩⅩⅠ,启示译者在把握好原文中祈使意义和祈使目的前提下,使用一种或多种恰当的翻译策略,来达到对等的翻译效果。

三 《蛙》越译本中间接祈使句所采用的翻译策略及其带来的审美效果

(一)直译法的运用:

直译法和意译法的表达效果各有优势。直译法,即在语言条件允许的情况下,在翻译实践中既保持原文的思想内容,又尽可能保持与原文语言形式相对应的形式,包括用词、句子结构、修辞手段等[8]。因此,直译法更能够帮助外语初学者理顺目的语的词汇和语法顺序。

原文:你姑姑不是人,是妖魔!岳母跳出来说,这些年来,她糟蹋了多少性命啊?她的手上沾满了鲜血,她死后要被阎王爷千刀万剐!

——你说这些干什么?岳父道,这是男人的事。

在汉语中,这个结构为“P+干什么?”的句子是一个疑问型间接祈使句,既有责备的意思,又起到终止受话者行为的作用。王仁美违反计划生育政策,怀了二胎。但此事会对丈夫万小跑在部队的职级晋升产生不利影响。此外,主管计划生育工作的万心医生也急需侄媳王仁美接受计划生育手术,为众人做表率。此时,王仁美的爸爸作为一家之主,出面要求自己的妻女配合政府的计生工作。译者将“你说这些干什么?”这句话直译成“Bà nói”,既能逐字、完整地表达原句的意义,也与越南语间接祈使句中“…gì/ làm gì”的句式对应,让目的语读者可以直接地体会到原句中的祈使语义。

在这句话的交际情境中,环境背景为上个世纪“男尊女卑、男主外女主内”观念盛行的中国乡村,发话者与受话者互为夫妻。考虑到上述因素,译者对于该句中的称谓词翻译也拿捏得恰到好处,在自家孩子们面前称呼自己的妻子为“bà”符合语境交际原则。译者采取直译的方式,将这种观念以及人物之间在家庭中权力地位的差别,通过呵斥的语气、间接的命令呈现给目的语读者,让同受汉文化影响的越南读者能够获得与原文读者相同的感受,实现语义与形式都对等翻译的目的。

(二)意译法的运用

意译法则是以目的语为导向来进行翻译,根据目的语的思维与表达习惯将原语的词汇和句法结构进行重新组合,译出原文隐含的意义[10]9。在进行翻译实践时,元尘能够结合交际情境来灵活地选择翻译方法,以争获得间接祈使句在越南语中的最佳表达效果。

原文:“老师我们吃煤,您要不要尝尝?”王胆在前排座位上举煤大喊。

译者将带有“要不要……?”语法标记的汉语间接祈使句意译成了。原句要表达的是孩子们在困难时期饥不择食,带了煤块去课堂上偷吃,被老师发现后还天真地邀请老师一起品尝“美食”译者巧妙地以“có...không?”的句式来翻译汉语原句,与原文中“孩子们邀请老师共享煤块”的祈使语义相同,并且恰巧与越南语中疑问型间接祈使句中的另一种句式“có...không?”契合,有异曲同工之妙。通过对于发话者打破师生界限“邀请老师吃煤”这个行动的描写,折射出孩子乐于分享的纯真内心,一个天真可爱的孩童形象便跃然纸上。这样的翻译策略也符合奈达主张的“内容第一,形式第二”的大原则,在做到语义、语用功能对等的同时,也尽可能地实现了形式的对等。

(三)异化翻译

异化翻译和归化翻译法由结构主义派翻译学家劳伦斯·韦努蒂(Lawrence Venuti)创造。异化翻译的精髓在于:迁就外来文化的特点,在译文中尽可能地保存原文中的异国情调,不一定需要遵从目的语的用语习惯、文化特征[10]11-15。使用异化翻译法进行翻译时,常会结合注释法、描写法来作为翻译补偿的手段,对于译文中保存下来的异国元素进行补充说明。

原文:我就说:奶奶,娘,别哭了,哭管什么用?哭能哭出翅膀来吗?哭能哭倒万里长城吗?

原文中的交际情境为姑姑回忆起儿时同自己的妈妈、奶奶一起被侵华日军软禁的情景,坚强的姑姑(发话者)劝慰两位长辈(受话者)不要哭泣,并以“哭也哭不倒万里长城”这个形象的说法来说明:眼泪对于侵略者来说是无力的,如同眼泪不可能浸塌万里长城一样。万里长城世人皆知,许多越南人也知道中国有“不到长城非好汉”这个说法。但是越南人不一定都知晓的是:(1)长城作为中国古代的军事防御工事,在中国人心里是坚不可摧的具体化象征;(2)“孟姜女哭倒长城”的典故,也寓意了不是随便一个人的悲恸泪水就能够哭倒长城的。

可见,元尘在翻译小说《蛙》中的间接祈使句时,已尽可能地保留原文的信息,最大化地将莫言刻画的人物形象原汁原味地呈现给目的语读者,让读者从人物的祈使内容、语气和交际情境中相对直接地感受小说中人物的个性特点。

四 《蛙》越译本中间接祈使句翻译策略运用的定量分析

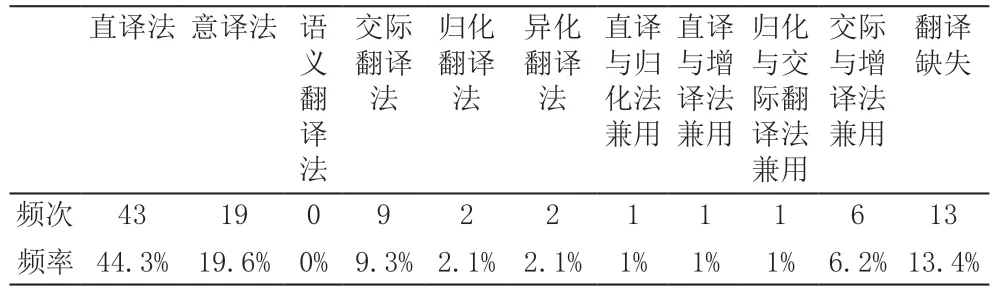

笔者以小说《蛙》的原著为蓝本,共搜集出97句汉语间接祈使句;再在元尘译著的《蛙》越译本中逐条找出对应的译文,分别记录并建立文档;通过观察译文并结合本文第二、第三章的分析结果,归纳出元尘在翻译小说《蛙》中汉语间接祈使句时,采用了9类不同的翻译策略:直译法、意译法、交际翻译法、归化翻译法、异化翻译法、直译与归化法兼用、直译与增译法兼用、归化与交际翻译法兼用、交际与增译法兼用,以及翻译缺失现象若干;最后在每条对应的译文后备注其所采用的翻译策略,再使用Excel软件生成各项数据及比例,数值结果保留小数点后一位,详见表1:

表1 《蛙》越译本中间接祈使句中翻译策略的定量统计

从表1数据中可见,元尘较多地使用了直译法来翻译小说《蛙》中的汉语间接祈使句,在准确表达其祈使意义的同时,还尽量地保留原文的形式及风格,以目的语中的对等语来展示间接祈使语力的特殊魅力。观察表1数据还发现,《蛙》越译本中,采取了多种翻译方法并用的方式进行间接祈使句的翻译实践,表明元尘已竭力从目的语读者的感受出发,帮助越南读者理解不同的言语行为在固有的交际情境中所传达的意思。此外,语义翻译法虽然会被较多地运用于文学作品、科技文献的翻译实践,但由于其更注重保留原文形式(如诗歌及散文的结构形式、科技术语翻译的“约定俗成”),而并不重视目的语读者的感受;这样的翻译策略运用于间接言语行为的翻译时,容易造成句子祈使意义含糊、祈使程度被误解的问题,因此元尘在翻译小说《蛙》中的间接祈使句时已尽量避免使用语义翻译法。

语言是交流的工具、文化的载体,翻译活动实则为跨文化交流的实践。而在实现跨文化传递语言信息时,难免会出现错译、漏译的现象。针对《蛙》越译本中出现的13个翻译缺失现象,笔者按照表1的统计方式,对这些翻译缺失现象进行归纳和分类,得出表2:

表2 《蛙》越译本中间接祈使句中翻译缺失现象的定量统计

小说《蛙》的人物对话中,有大量的汉语成语、俗语及鲁中地区方言,在《蛙》的越译本中,偶有出现因元尘理解偏差而导致的翻译缺失现象。由于本文讨论的是翻译策略在译文中的运用情况,因此仅对由翻译策略使用不当而造成的缺失现象进行分析,进而尝试对这些翻译缺失进行斧正,这些内容将在本文的下一章节具体讨论。

五 《蛙》越译本中间接祈使句存在的翻译缺失现象及改进措施

奈达认为,任何能用一种语言表达的东西都能够用另外一种语言来表达;在语言之间、文化之间能通过寻找翻译对等语,加以适当重组原文形式和语义结构来进行交际[5]ⅩⅩⅠⅠ。好的翻译作品不仅能传意,还能传神。但在元尘翻译的《蛙》越译本中还存在一些翻译缺失的现象,未能在目的语中使用恰当的对等语实现对原文信息的转述,使得一些具备间接祈使功能的言语在翻译成目的语后不仅未达到传神效果,甚至译文所表达的意义与原文有所偏离。

原文:这时,大奶奶在我家院墙外,呼唤姑姑回去吃饭。姑姑说:我不能白给他们家干活儿,我要在这里吃。大奶奶说:你婶子过日子急,你吃她一碗面,她会记一辈子的。我奶奶提着烧火棍跑到墙根,说:你要是馋了呢,就过来吃一碗,要不就滚回去。

分析:《蛙》的故事发生在以鲁中地区为原型的高密东北乡,故事情节和人物语言反映了该地区特有的风土人情和地域文化。农人之间惯有的交流方式看似过于质朴,甚至用词还有些粗犷、刻薄,但这不妨碍展现真实的人情味和小说人物的细腻情感。

该交际情境中含有两个间接祈使句:你婶子过日子急,你吃她一碗面,她会记一辈子的。/ 你要是馋了呢,就过来吃一碗,要不就滚回去。前者的发话者为“大奶奶”,受话者为“姑姑 ”——万心医生;大奶奶上门来唤为堂婶家干了接生活的女儿回家吃饭,语气略显尖酸刻薄。后者的发话者为“奶奶”,受话者为“大奶奶”——受话者的嫂子,奶奶感觉受到了大奶奶话里的奚落,便出言反击让大奶奶要么来家里一起吃面,要么回自己家去。

在第一个间接祈使句中,译者翻译“面”这个大众的食材时使用了“这个词,采用的是归化翻译法,想让目的语读者意会到这个食材能充饥,并且跟一样是寻常的平民食物。但在越南语中意为“以薯类、豆类淀粉制成的透明丝状物”,不能等同于用小麦粉做成的“面”。译者元尘有在华学习的经历,因此不太可能不知“面”为何物,只是秉着向目的语读者靠拢的原则,归化翻译成了。越南政府自1986年来实施“革新发展”,越南民众对于海外各国的了解程度日渐加深。加上(方便面)”(馄饨面)”这些平民美食在越南随处可寻,因此越南人还是能够明白“面(mì)”指的是“一种物美价廉的主食,在中国北方地区尤受大众喜爱”。如能结合使用语义翻译法及异化翻译法将“面”译成“mì”,足以让目的语读者明白“姑姑”要留在别人家中吃的是“面(mì)”而不是越南的;且小说原文里的“面(mì)”也只是寻常的主食,并不是什么待客时用不起的昂贵食材;这样的译文还能起到保留原文中异国情调的作用。此外,由于译者没能理清小说人物之间的亲戚关系,该交际情境中存有两处错译现象:(1)“大奶奶”为“奶奶”的嫂子,“大奶奶”不应该被译为,应译成“bà bác”,(2)“大奶奶”对女儿所说的“你婶子”应该意译为“thím mày”。因此,笔者认为此交际情境的前半段可译为:同时还可以结合注释法,解释“面(mì)”的含义,让目的语读者体会到“刀子嘴,豆腐心”的大奶奶尖酸言词下,所隐含的唯恐给亲戚家增添经济负担的善良本性。

举例中的第二个间接祈使句为一个非规约性的祈使目的句,译者采用了直译法和交际翻译法进行翻译。翻译“……要不就滚回去”这个部分时还结合使用了增译法,在句末加上了语气助词“đi”,削减了胁迫的意味,将翻译结果转变成了越南语中直接祈使句的隐性表达方式。这样一来既没能维持原句的形式,还流失掉了一些原文中特有的语言风味。文中的“奶奶”不认为“大奶奶”把“姑姑”唤回家是出于对自家的体恤,反而觉得“大奶奶”这样做是拂了自己的面子,所以想邀请“大奶奶”要么也来家里一起吃面,要么就回自己家里去,最终目的是要求大奶奶停止在自家门口嚷嚷的行为(但没有直接提出)。翻译这句间接祈使句时,应在直译的基础上结合使用意译法和语义翻译法,尽量维持原文的句式结构和语义,将奶奶对自己嫂子发火时怒气冲冲的样子还原给目的语读者,例如:ngay.”

六 结语

通过对元尘译著的《蛙》越译本中间接祈使句翻译问题的探究和分析,让我们明白祈使句可以按照其表达形式、祈使程度来划分类型,从发话者的内心出发叙述内容,巧妙展现小说中的人物形象。同时,为更好地将原作中丰富的汉文化内涵及莫言小说独特的艺术特征呈现给越南读者,译者可以选择使用适当的翻译策略,以达到功能对等的翻译效果。文学作品的翻译工作不仅要求译者必须熟悉原著的语言文字,还要了解目的语国家的文化、世俗形态及国情;必要时还需要译者主动去打破专业壁垒,给自己补充语言学和其他人文社会科学领域的相关理论知识。译者能够做到以上几点,才能将更多的中国文学作品带出海外,向世界讲好中国故事。

致谢:

本文有幸在广西大学特聘专家祁广谋教授的指引下得以完善,谨以文末致谢的方式向祁广谋教授表示诚挚的谢意。