浅论紫砂“大彬提梁壶”的制作及评析

2021-10-12陈琪

陈 琪

紫砂壶诞生于宋末,兴盛于明清两代,流传至当下,又受到传统文化的回归等影响,兴旺发达。在创作紫砂壶的历史上,有一些响当当的名字,他们的名讳被直接拿来当做茶壶造型的名称,这些名人名作,共同构成了丰富多彩的紫砂艺苑。

明代紫砂壶的发展离不开一个响亮的名字,时大彬,明万历至清顺治年间人,此人称得上是紫砂行业的“大匠”,他从最基础的紫砂泥料的配制到技法的完善,再到茶壶的造型,都做出了相当卓越的贡献,今天我们紫砂艺人所使用的打泥条泥片、镶身筒等传统技艺,就基本是由他确立起来的,可以说正是时大彬的出现,才诞生了一整个紫砂工艺体系。而时大彬本人历经明清两代,对于紫砂陶艺的流行风尚、造型衍变有着切身的认识,其将原本紫砂器仿制传统陶器的“大”,试制成“小”,将小而雅的理念融入到紫砂工艺创作之中,奠定了后世紫砂壶几百年的审美发展,也正是这样的改动,让文人阶层有了参与的空间,紫砂陶器成为了文房雅玩,让中国的文化能够切实地注入到紫砂陶艺创作当中,紫砂“大彬提梁壶”正是这位紫砂巨匠所创制的壶式之一。

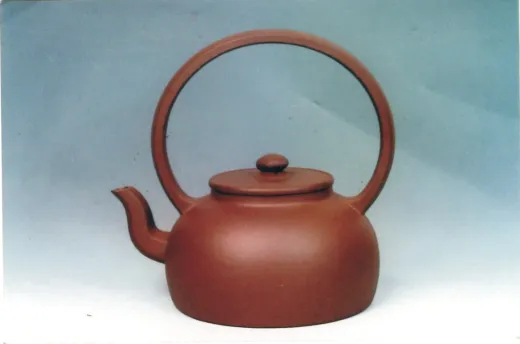

紫砂“大彬提梁壶”是传统紫砂壶中的经典造型之一,历史上是这样描述这把壶的,说它刚开始看的时候并不起眼,是那种不经意间仿佛会漏过的粗货,其壶身较大且丰满,呈扁球状;茶壶的上部有一个圆环状的提梁,看起来坚实牢固,六方形的三弯嘴,带有六瓣纹样的壶钮,压盖式,圈足,溜肩,素身。仔细观察就会发现,这是一把很耐人寻味的茶壶,身筒以实托虚,圆环状的提梁以虚就实,上下都是圆,环环相扣,在虚实之间变化,在视觉形体上达成微妙的平衡,茶壶整体给人一种雄健有力的感觉,各个部位浑然一体,壶流、壶钮虽然独立成型,却没有丝毫游离之外的感觉,正如古人所说的“周接四海之表,浮于元气之上”如同一座岛屿,虽然四周都是大海,但却十分坚定,在海浪下丝毫没有虚浮之感。这样的茶壶脱虚就实,是可以细细品味、玩赏的。这也是为什么结构如此简单的一把壶,却能历经数百年,长期受人喜爱,不同时代之人似乎完全不受当时审美的影响,对其是众口一词的赞美,正因为其壶形结构的简单,而在简单中表现出形体之美,工艺之妙,所以后世名家能手纷纷临摹仿制,将其中蕴含的艺术理念,一代代地传承了下来。

制作“大彬提梁壶”并不需要去追求工艺上的神奇,而恰恰需要一种平凡。这把壶的创作理念就包含在了它的造型和工艺之中,就如同古人对“大彬提梁壶”的描述那样,初看是平凡的,但时间长了就越看越是耐看。眼前的这件“大彬提梁壶”继承了传统经典的特色,壶身圆而正,横向略宽,重心下移,内部具有很强的空间感,这样的壶体结构包含了一种向外膨胀的张力,器形线面曲线流畅,工艺的处理上一丝不苟,壶面的走势能做到不偏不倚,尽可能地减小手工制作的误差,壶面周身没有任何的装饰,圆形壶钮设置于壶盖正中,圆心即是出气孔,从壶盖中心贯穿壶钮,圆形的平压盖十分稳定,同壶钮镶接过渡时采用暗接法,线条柔美。六方提梁是这把壶最大的特点,圆形的穹顶如同大日,在提梁下创造了大片虚实空间;六面的壶流三弯,在充斥的“圆”的壶身各处,壶流的方就显得格外引人注目,两相组合,古朴而凝实,点明了这把壶最核心的气质。

“大彬提梁壶”是巨匠时大彬的得意之作,也可能是他的随手之作,正因为这把壶的造型抛弃了任何多余的东西,所以它才显得更加的纯粹。当代紫砂壶艺要继承传统,继承的并非是单纯的形,而是其中所蕴含的念。正所谓将大转为雅,将粗变为雅,在形体的塑造中探寻雅的存在,这才是“大彬提梁壶”所蕴含的核心理念。茶壶要做得大气,工艺显得坚实凝厚,老道练达,就需要既重全局又明细末,做就要做到最好,以这样的标准才能够在“简洁”中寻到精致,在“顺畅”中得到和谐。

结语:紫砂壶的造型丰富,魅力无穷,但紫砂壶也不仅仅是造型丰富,它是一项寓工艺与人文为一体,具有极强感情投射能力的艺术创作;它也是不断创新,不停地容纳进全新事物的时代创作。经典的传承,传递的是理念,经典的创造,则是工艺的灵活运用,正所谓活学活用,拘泥但不拘谨,无畏但不无谋,智慧的闪光便在于创作时不断地思考。