血管内超声在慢性完全闭塞病变介入治疗中的价值

2021-10-12宋雷张晗杨跃进

宋雷 张晗 杨跃进

慢性完全闭塞(chronic total occlusion,CTO)病变一直被视为经皮冠状动脉介入治疗(percutaneous coronary intervention,PCI)最后的堡垒。随着技术的提升、术者经验的积累与专用器械的研发和不断完善,目前较大的中心CTO介入成功率已经能够达到90%以上[1]。在当前主流的CTO介入技术中,包括前向导丝升级技术(含平行导丝技术)、正向内膜下再进入(antegrade dissection reentry,ADR)技术、逆向导丝升级技术以及反向控制性正向和逆向内膜下寻径(reverse controlled antegrade and retrograde subintimal tracking,反向CART)技术为代表的逆向内膜下再进入技术[2],血管内超声(intravascular ultrasound,IVUS)都发挥了重要作用,不仅有助于寻找闭塞段入口,精准判断导丝位置与血管真腔的空间关系并指引导丝穿刺,还有助于指导器械选择与支架置入并优化最终结果[3]。2018年中国冠状动脉慢性闭塞病变介入治疗俱乐部制定的CTO病变介入治疗推荐路径中,推荐将IVUS指导作为近端纤维帽不清晰CTO病变的首选策略,并作为缺乏ADR/逆向条件或失败后的后备选择(图1)[4]。本文结合该领域的最新进展及作者经验,简要介绍IVUS在CTO介入治疗中的应用及其对临床疗效的影响。

图1 CTOCC的CTO-PCI推荐路径

1 IVUS在CTO前向介入技术中的应用

1. 1 前向导丝升级技术

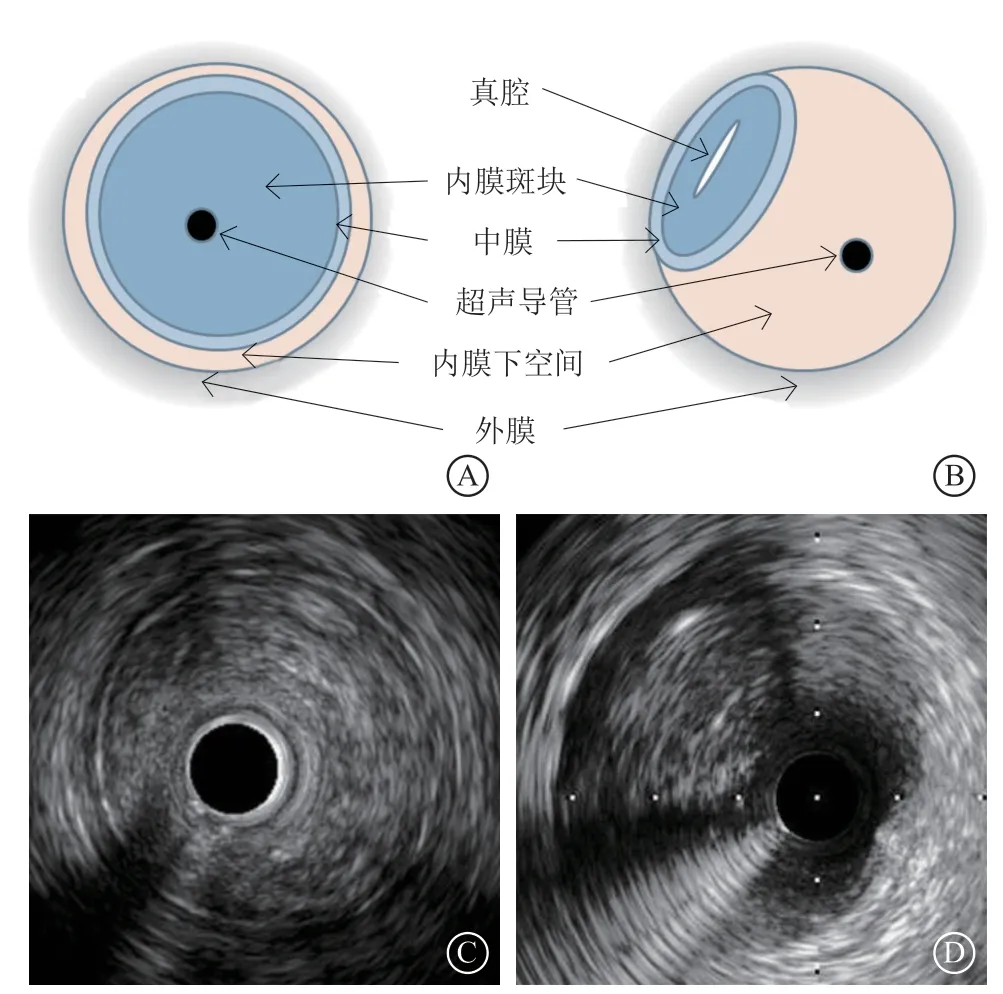

前向导丝升级技术是最常见的PCI初始策略,但单纯造影指导有一定局限:(1)无法明确闭塞段导丝位置及其与血管真腔空间结构的关系;(2)正向注射对比剂可能导致已经形成的夹层或血肿范围扩大,甚至造成穿孔,因此导丝或微导管进入闭塞段后前向推注对比剂应慎重,对某些侧支循环主要由同侧提供的病变单纯造影指导难度更大。IVUS检查可明确闭塞近段纤维帽的部位与特征,实时或非实时判断导丝位置:如导丝位于斑块内,内膜和中膜组织通常包绕在导管周围且有分支汇入;如导丝位于内膜下,导管周围无清晰的三层结构,斑块组织(真腔)多被挤压到血管结构一侧(图2)。但当导丝在靠近嵴部进入内膜下时,嵴部结构遭到破坏则容易引起误判,或导管位于直径较小的血管节段,超声分辨率有限,亦不足以明确导丝是否位于真腔。

图2 血管内超声判断导管位置示意 A、C. 超声导管位于闭塞段斑块内;B、D. 超声导管位于闭塞段内膜下,血管真腔被内膜下血肿挤压到11点方向

1. 2 闭塞病变近端纤维帽的识别

IVUS在处理近端纤维帽不清晰,且有分支血管从闭塞近端发出的CTO病变时具有明显优势,可提供近端纤维帽的位置、角度、斑块成分等关键信息,以确定导丝的选择与头端塑形,以及穿刺的方向和角度。此时需注意[3]:(1)分支血管直径至少应大于1.5 mm且角度不能太大。分支血管较短时,推荐使用头端较短的相共振式 IVUS导管,但其分辨率相对偏低,存在一定的劣势。(2)如需实时指导,建议使用8 Fr指引导管以同时容纳IVUS导管和微导管,使用7 Fr或更小指引导管时,可采用非实时、先后多次的IVUS指导与验证。采用新的外径更小的双腔微导管辅助技术,在7 Fr指引导管下也能完成实时的IVUS指导。(3)根据近端纤维帽的斑块成分选择第1根CTO导丝,如为低信号的疏松组织,不伴钙化甚或有少量斑点样血流信号,首选Fielder XT系列导丝穿刺;否则推荐头端硬度更高的穿刺型导丝,如Gaia系列或Conquest系列导丝[5]。(4)根据主支汇入的速度判断闭塞入口与分支的角度,汇入与消失得越快,分支角度越大,则穿刺导丝头端预塑形的角度也应更大。有时需塑形第2个弯或双腔微导管辅助以提高穿刺成功率。(5)从边支IVUS观察主支导丝时,导丝位置不应太靠近嵴部,太靠近则内膜下走行的概率增加,从嵴部近段朝向闭塞段起始部中心位置穿刺更易成功[6]。

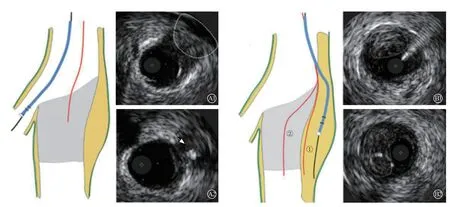

1. 3 IVUS指导的主动(正向)真腔寻径技术[active(antegrade)true-lumen seeking,简称ATS技术]

当前向导丝已进入内膜下时,IVUS指导能够提高重入真腔的成功率。近年来阜外医院杨跃进教授[7]在传统IVUS操作基础上,提出了ATS技术并应用于临床实践。该技术系统地整合了一系列IVUS指导CTO病变介入治疗的技术,其核心是将进入内膜下的导丝撤回至偏离真腔节段并重新穿刺血管真腔,以尽量确保导丝始终在闭塞段斑块内(真腔)走行(图3)。该技术适用于不具备ADR或逆向介入条件或上述技术均失败的CTO病变患者,通常在其他技术未成功或前向平行导丝失败的基础上启动,推荐应用短头的Eagle-eye IVUS导管(火山,美国),多数情况下可基于第1根诊断导丝,沿着微导管留下的通路顺利到位,在恰好偏离真腔部位或其近端找到更靠近中心、适合送入第2根导丝的位置。第2根穿刺型导丝一般选择头端硬度较高的Conquest系列导丝,头端塑形角度应大于第1根导丝,在IVUS指导下朝向斑块中心部位穿刺,最终进入充盈着逆向血流的真腔。前期研究显示,IVUS指导的ATS技术能提高复杂CTO行PCI的成功率,也有助于避免大的分支闭塞、冠状动脉穿孔等严重并发症,同时具有安全性高和全程“真腔内”置入支架的潜在优势,对其他技术失败甚至冠状动脉旁路移植手术无机会的复杂CTO病变介入治疗具有重要的补充价值[8]。

图3 IVUS-ATS技术开通 CTO病变的基本原理示意 A.真腔寻找:第一次 IVUS 沿诊断导丝(黑色)检查发现闭塞段入口位于 2 点钟方向(白色虚线),治疗导丝(红色)穿刺闭塞段入口(A1);IVUS 验证导丝位于闭塞段斑块内(白色箭头)(A2);B. IVUS指导的真腔循径:诊断和治疗导丝①均位于内膜下,真腔位于11点方向(白色虚线),将治疗导丝后撤并在 IVUS指导下穿刺闭塞段真腔(B1);从诊断导丝 IVUS 检查证实穿刺导丝②位于9点方向闭塞段斑块内(B2);C. 将IVUS交换到穿刺成功的导丝进一步确认:证实诊断导丝(白色箭头)位于内膜下(C1);在 IVUS 指导下始终保持导丝在血管真腔范围内(C2)

2 IVUS在CTO逆向介入技术中的作用

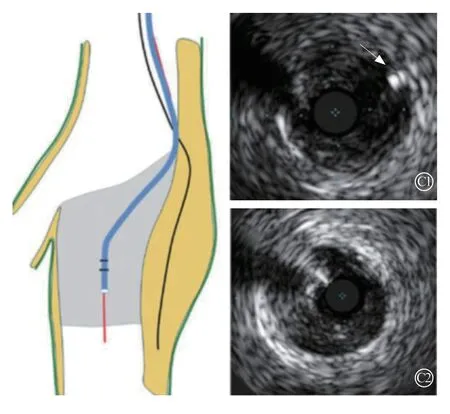

逆向技术是前向技术的有益补充,对于某些闭塞段长且有理想侧支通道,远端血管条件差的患者是首选。在那些失败的逆向患者中,正向与逆向导丝交汇困难往往是反向CART无法成功的主要原因,此时通过正向导丝送入IVUS导管,有助于判断正向、逆向导丝的相对位置及与血管真腔的关系,指导下一步治疗策略[9]。当正向、逆向导丝都位于斑块内或都位于内膜下时可选择合适大小的球囊扩张,或升级更硬的逆向导丝穿刺;当正向位于斑块内、逆向位于内膜下时,可正向用与血管直径相匹配的球囊扩张或在更远端交汇;正向位于内膜下、逆向位于斑块内时,可将逆向导丝推送至更近段,转化成两者均位于斑块内或内膜下模式后交汇,此种模式成功率最低,几乎都要重新调整导丝位置才有可能获得成功(图4)[10]。

图4 血管内超声(IVUS)观察正、逆向导丝位置与相对关系 A. 正、逆向导丝都位于斑块内;B. 正向导丝位于斑块内、逆向导丝位于内膜下;C. 正向、逆向导丝都位于内膜下;D. 正向导丝位于内膜下、逆向导丝位于斑块内

IVUS指导可实时观察到逆向导丝的确切位置,明确管腔大小、斑块成分及性质,有助于优化器械选择,减小夹层血肿范围,减少冠状动脉穿孔的潜在风险。对于左前降支开口或其他位于大分支开口的闭塞,导丝通过球囊后扩张,以IVUS确认闭塞段入口位于斑块内非常重要,否则将导致左回旋支或大分支的丢失。

3 IVUS在CTO病变开通后优化PCI中的作用

闭塞病变远端血管在开通前长期处于低灌注状态,造影显示为弥漫纤细的血管床。在病变开通后,可观察到晚期管腔扩大的现象,因此单纯根据造影指导容易造成支架直径偏小。IVUS发现的中膜周围高回声带(peri-medial high-echoic band,PHB)征象,可以预测CTO病变开通后的晚期管腔扩大[10]。此外,前向造影可能造成夹层或血肿延展,而IVUS不仅可提供血管大小,病变长度、形态,以及支架的落脚点等方面的信息,还有助于减少边缘夹层或地理丢失,减少在心肌桥段置入支架的风险。因此,笔者更推荐使用IVUS指导支架的选择及定位。在置入支架术后,IVUS还有助于优化支架的膨胀及贴壁,减少支架内血栓形成和支架内再狭窄的发生率[11]。

最近,多项临床研究评估了IVUS在优化CTO-PCI方面的作用。Kim等[12]入选了402例CTO病变患者,在导丝通过后随机接受IVUS指导或造影指导的PCI。随访12个月与造影指导组相比,IVUS指导组患者不仅主要不良心血管事件发生率更低(2.6%比7.1%,P=0.035),死亡或心肌梗死的“硬终点”事件发生率也更低(0比2.0%,P=0.045)。AIR-CTO研究[13]入选230例CTO病变患者,随机接受IVUS指导或造影指导的PCI,2年随访发现IVUS指导组患者肯定的和(或)可能的支架内血栓形成发生率明显下降(0.9%比6.1%,P=0.043),晚期管腔丢失更小[(0.28±0.48)mm 比(0.46±0.68)mm,P=0.025],支架内再狭窄发生率更低(3.9%比13.7%,P=0.021)。Kalogeropoulos等[14]入选了来自CTO注册登记研究中的514例成功的CTO-PCI患者,经倾向性评分配对后分为IVUS指导组与冠状动脉造影指导组,前者支架直径更大(3.5 mm 比3.2 mm,P<0.001)且长度更长(60 mm比38 mm,P<0.001),经过长达8年随访发现,两组患者主要不良心血管事件发生率并无显著差异(13.7% 比15.9%,P=0.67),但统计效能尚不足以评估临床终点的差异。

4 IVUS在CTO介入治疗中的局限性

IVUS指导CTO介入治疗仍存在一定局限:(1)由于超声探头是侧方扫描,因此导管必须靠近或进入闭塞病变内部方可成像,如闭塞段无可供IVUS操作的分支血管,对于近端纤维帽的探查就无法进行。在闭塞段内进行IVUS检查,头端更短,外径更小的IVUS导管更具有优势。具有正向扫描功能的超声探头已用于外周动脉疾病的介入治疗,但尚未应用于冠状动脉血管。(2)IVUS指导重回真腔技术在严重扭曲成角或钙化病变中存在局限,IVUS可能无法探测位于钙化后的结构,或虽然能明确真腔方向但穿刺困难。(3)IVUS指导的CTO介入技术依赖于对IVUS影像与空间解剖关系的正确解读,学习曲线较长,需要更长时间实践,才可能深刻理解并实现切换应用自如。

总之, IVUS指导在CTO介入治疗的各种正向、逆向技术策略中均有着广泛的应用,贯穿了寻找闭塞入口,判断导丝位置,指导穿刺真腔以及开通后优化支架置入的全过程,不仅可以提高PCI成功率,更重要的是有助于减少介入相关并发症,提高安全性并改善远期预后。因此,推荐术者在CTO介入治疗中尽可能使用IVUS指导,以真正让患者持久获益。

利益冲突所有作者均声明不存在利益冲突