例谈指向大概念的小学科学教学

2021-10-11尤春来

尤春来

【摘 要】大概念是对科学事实宏观的概括性认识,围绕大概念进行教学能帮助学生更好地理解科学知识体系,形成抓住事物本质的科学思维方式。本文以具体课文为例,从教学目标设定、教学过程设计、教学活动实践等方面分析了具体做法,分享了指向大概念的教学策略。

【关键词】大概念 小学科学 知识体系

2017年新版《义务教育科学课程标准》颁布,围绕大概念进行教学成为一个关注点。大概念是一个有着诸多内涵的术语,它应用于多个领域,在科学教育方面,早在1963年奥苏泊尔就在关于科学课程中“先行组织者”的论述时使用过这一术语,他将大概念作为科学课程中的“组织者”,这些“组织者”将学习单元中的事实和概念统整起来,并为新内容的学习搭建支架。由此可见,大概念是对科学事实宏观的概括性的认识。

周光召先生在为《科学教育的原则和大概念》一书作的序中写道:“科学教育不应该传授给孩子支离破碎、脱离生活的抽象理论和事实,而是应当慎重选择一些重要的科学观念,用恰当、生动的方法,帮助孩子们建立一个完整的对世界的理解。”这里倡导的就是围绕大概念进行教学。

在我国小学科学课程标准中,共提出18个核心概念,诸如“物体具有一定的特征,材料具有一定的性能”等,这些符合小学生的理解能力和认知特点,因此可以把它们视为小学阶段科学学习的大概念。

大概念理念怎么落地?如何围绕大概念进行教学?以下以苏教版三年级下册《沙漠中的植物》一课为例,做一简析。

一、教学目标设定:指向大概念,整合与建构

本课属于苏教版科学三年级下册《植物与环境》单元,本单元共4课,分别是《不同环境里的植物》《沙漠中的植物》《水里的植物》《石头上的植物》。单元按照由总到分的逻辑结构,从植物的不同形态出发,建立植物形态与生存环境的密切关系。本课聚焦沙漠环境,认识沙漠中的多种植物,以仙人掌、芦荟为例,通过观察和实验探究其茎、叶的特点,最后以骆驼刺和梭梭为例,认识沙漠植物发达的根系。

新课标中涉及生命科学领域的有6个大概念:(1)地球上生活着不同种类的生物;(2)植物能适应环境,可制造和获取养分来维持自身的生存;(3)动物能适应环境,通过获取植物和其他动物的养分来维持生存;(4)人体由多系统组成,分工配合,共同维持生命活动;(5)植物和动物都能繁殖后代,使它们得以世代相传;(6)动植物之间、动植物与环境之间存在着相互依存的关系。本单元、本课内容涉及第一条大概念,主要指向是第二条大概念。

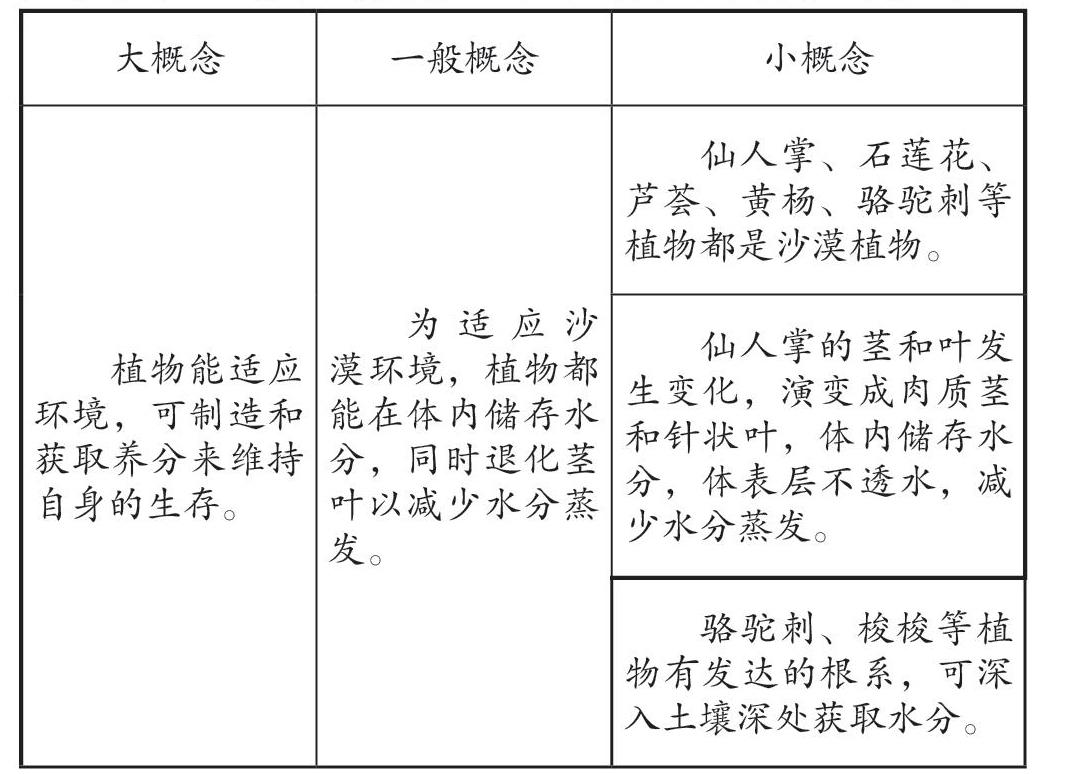

如何把大概念落实到课堂教学中呢?北京教育学院科学教育团队提出了一套教学设计程序:通过甄别一节课中的核心概念,把核心概念转变为一般的科学概念(位于最小事实概念的上一层次概念),并以基本问题的形式表达出来,使教学目标、教学活动紧扣大概念,学习指向大概念。以此为思路,梳理本课的概念结构,列表如下:

以上述概念为出发点,制定本课知识教学目标:

1.认识沙漠中的植物,能发现沙漠植物的形态特征与沙漠生存的关系。

2.将观察、操作的结果与模拟实验的现象建立联系,发现仙人掌和芦荟通过减少水分蒸发和储水来适应沙漠环境的形态、结构特征。

3.通过提取阅读资料中的信息,知道骆驼刺和梭梭适应沙漠环境的结构特征:具有发达的根系。

4.能举例分析更多沙漠植物的生存技能。

上述教学目标的制定,围绕大概念组织知识和小概念点,达成对零散概念的整合,在此基础上组织科学实践活动,使学生的“学”与“做”融为一体,在实践中理解和建构科学概念。

二、教学过程设计:突出基本问题,类比与分析

围绕大概念进行教学的主旨其实就是要引导学生学会抓住事物的本质,教学流程也應该删繁就简,勾勒大环节,围绕大概念,以突出基本问题而展开。

本课指向“植物适应沙漠环境的生存技能”这个核心问题,教学可以围绕这几个问题展开:(1)沙漠环境突出的特点是什么?(2)沙漠中有哪些植物,它们长什么样?(3)猜想与实验:仙人掌如何应对沙漠的干旱?(4)其他沙漠植物需要具备怎样的生存技巧,植物如何适应环境?

这四个基本问题都围绕适应环境与生存技能这个概念展开。首先,明确沙漠环境的恶劣:干旱、炎热。接着,初步认识沙漠中顽强生存的植物,它们的存在一方面也说明了生物的多样性,另一方面也证明了生命具有很强的适应性。那植物是如何适应沙漠环境的呢?水是生命之源,沙漠中的植物如何解决这个难题?一方面要开源,要尽一切可能获得水分,骆驼刺等植物发达的根系可以到更深处找水;另一方面要节流,要保住体内珍贵的水分,减少蒸发,仙人掌的茎表皮形成蜡质膜,叶片退化直接就关闭了大量气孔,把宝贵的水储存在体内。由两类植物出发,探讨其他沙漠植物,它们的生存环境一致,那么生存技能就具有高度的相似性,它们构成了相同内涵的小概念,在一系列举例中,通过类比、分析、归纳形成上位的较大概念。

三、教学活动实践:关注大概念建立,纳入与迁移

儿童科学概念的建立有一个过程,课程教材研究所王岳认为:“儿童科学概念的形成,不是一下子就能实现,而是要经过一个不断充实、改造与完善的过程。其规律是从不理解,到根据事物的表面特征进行描述,再到抓住事物的部分本质特征,最后掌握事物的全部本质特征。这实际上就是儿童从日常概念—仅了解事物表面具体特征的科学概念—能揭露事物本质特征转化的规律。”

“揭露事物本质特征”的概念就是大概念,所以这实际上就是儿童大概念建立的过程。教学中,要关注学生的已有日常经验,也就是前概念,把它们纳入形成大概念的系统中。

1.学生前概念的纠正与唤醒

关于本课,在很多学生的前概念中沙漠是一望无际的漫天黄沙,炎热干旱缺水,没有生物,是一个死亡世界,这其实是对沙漠的一个不正确的看法。所以,首先就要让学生的错误认知发生改变,课上应该提供丰富翔实的音视频图片信息,最好是纪录片类的纪实影片,让学生认识到即使是沙漠也是“自有乾坤”、生机勃勃,因为生物有适应环境的办法。

其次,儿童需要借助生活中的经验,为新知识的学习奠定基础,顺畅地建构概念,为大概念的学习提供支撑。好多学生对仙人掌都了解,它没有叶只有刺,茎肉嘟嘟,含水多,耐干旱。这是身边熟悉的事物,又和远方的沙漠有关联,这样的仙人掌是本课学习的绝佳素材,学生的概念学习就从探究仙人掌为什么长成这样、为什么能耐干旱开始了。

2.学习内容的逻辑与渐进

科学概念的形成是一个复杂的过程,教学内容的逻辑性和渐进性会影响儿童科学概念的形成。

本课的探究对象比较多,从仙人掌开始研究其保水储水的特性,引申出芦荟、多肉植物等一系列具有相同特征的植物,这些都是属于相同属性的并列的小概念。除此以外,沙漠中那些很瘦弱单薄的植物是如何生存下来的呢?了解骆驼刺、梭梭、沙棘等一系列植物,它们都具有发达的根系,这是另一条线的并列小概念。所以,本课的概念逻辑线,就是由两条并列的线索展开,在丰富的探究材料、充分的举例、相似物种的比较、同伴的交流中,同化的概念点汇总渐进,形成上位概念,最终指向大概念。

科学就是为了解释世界,面对科学知识几何级增长的现代社会,抓住大概念这个核心,就能够增强概念的解释力,解释更大范围的相关现象。在小学科学教学中,围绕大概念进行教学能突出知识的组织性、结构性,整合零散的知识点,让学生更好地理解科学知识体系,形成抓住事物本质的科学思维方式。