青少年感知父母支持与身体活动的关系:交叉滞后研究

2021-10-11徐陆璐董宝林

徐陆璐,董宝林

身体活动不足,会影响儿童青少年的骨骼和功能性健康(Wang et al.,2018;Zwinkels et al.,2018),还可能是肥胖症、视力下降的诱因之一(李良等,2019;Morgan et al.,2012)。近年,我国尤为关注家庭(父母)因素在促进青少年身体活动的定位和作用,《国务院关于实施健康中国行动的意见》建议,营造良好的家庭体育运动氛围,积极引导孩子进行户外活动或体育锻炼。父母对子女健康行为的支持,传达了积极的认知线索和经历体验,可能决定着青少年认知发展和行为表达(Soenens et al.,2008)。因此,探究青少年感知父母支持与身体活动的内在联系,既是促进青少年身心和谐发展的重要环节,亦是学校、家庭亟待共同攻关的重要议题。

近年,学术界在青少年感知父母支持与身体活动关系探讨上证实了青少年的行为习惯与其感知父母支持密切相关(董宝林等,2018b)。感知父母支持,是青少年从父母教养方式中知觉到家长对自身行为、情绪等方面的支持与理解(Weinstein et al.,2012),为青少年的独立成长提供了情景助力,益于激发青少年的决断能力,促进体育锻炼行为(王丽娟 等,2018;Soenens et al.,2010);能在青少年主观活力损耗时激发青少年的自我掌控力、提升成就信念和自信心,保持健康的体育行为(胡月英等,2017;Muraven et al.,2008);有助于青少年健全人格,帮助青少年结合自身体验制定行为标准,优化身体活动和健康生活状态,形成健康生活习惯(McDavid et al.,2012)。因此,青少年感知到的父母支持对其身体活动具有重要的引导和辐射作用,Deci等(2008)认为,满足关系需求是激发自主动机的外部资源,可改善认知决策和行为表达。但有研究发现,中学阶段青少年的主要人际关系正由血缘向学缘关系过渡,因此,在体育锻炼方面,父母支持的重要性可能无法与同伴或教师的支持相提并论(高岩 等,2015;Herres et al.,2015;Martin et al.,2007),甚至对青少年身体活动并无直接影响(代俊等,2019)。Sanz-Arazuri等(2012)的质性研究也证实,父母普遍认为子女不参加户外活动并非家长不支持,而因学校疏于组织或子女意愿薄弱。

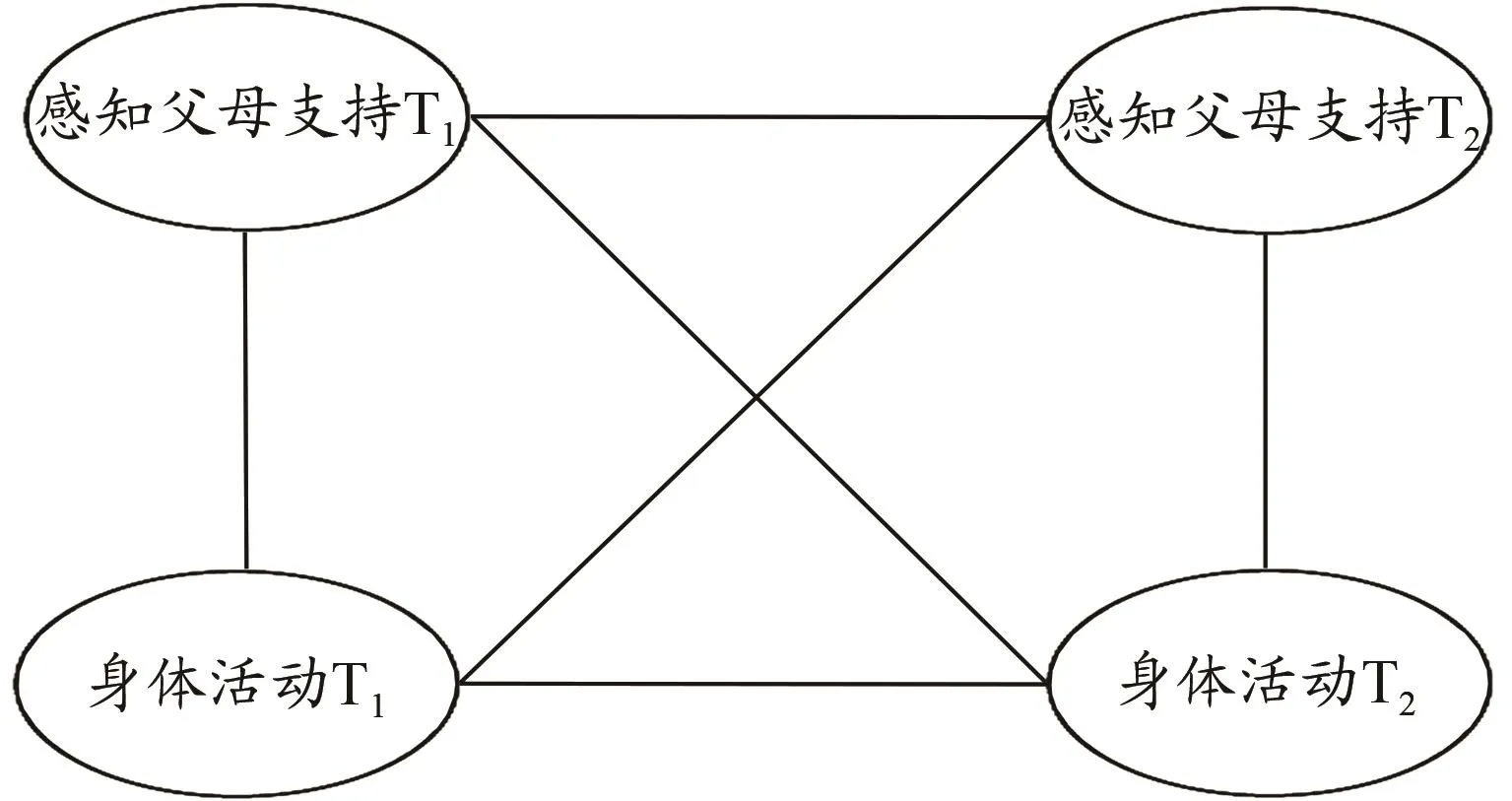

在社会认知和行为发展期,青少年感知的父母支持及其身体活动水平映射了个体对重要人际关系的知觉和理解,以及社会行为的决策、习惯等(董宝林等,2018b)。传统性构社会赋予人类不同的社会分工和性别角色认知,使不同性别青少年表现出迥异的人际感知和行为范式(O’Neil,2014),不同学段(初中、高中)青少年的体育锻炼、体能水平也可能存在差异(汪晓赞等,2009)。基于此,运用准实验研究方案——交叉滞后研究设计,以上海市青少年为例,进行为期14周、两阶段的追踪调查,考察青少年感知父母支持与身体活动的关系,并假设二者存在因果关系(图1)。同时,检验青少年感知父母支持与身体活动的性别、学段差异,以及二者关系的性别、学段差异,旨在揭示青少年身体活动的家庭影响因素,促进青少年形成健康生活方式。

图1 交叉滞后关系模型Figure 1. Model of Cross-Lagged Relationship

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

1.2 测量工具

1.2.1 感知父母支持量表

采用《领悟社会支持量表》(Zimet et al.,1988)中的家庭支持分量表,但根据研究旨在评估父母对子女(青少年)日常身体活动的支持程度,以及中学阶段青少年的理解能力,适当调整了题项文字表述、降低量表难度系。分量表采用Likert 7点法,从极不同意(1)~极同意(7),经反向题处理后,以总分评估个体感知到父母支持的水平。

两次施测的各题项偏度绝对值在0.419~0.689范围内,峰度绝对值在0.019~0.580范围内,标准差最小值分别1.384和1.472,K-S正态分布检验皆显著(T1:P(df=1048)<0.05;T2:P(df=1048)<0.05);量表 Cronbach’s α 分别为 0.877(T1)和 0.874(T2),分半信度分别为 0.845(T1)和 0.846(T2);对30名青少年进行间隔7天的重复测量,各题项的再测信度在0.771~0.846;采用奇偶排序法对问卷进行排序,选择524份奇数数据进行探索性因子分析,524份偶数数据进行验证性因子分析(表1),各指标显示,该量表的两次测查具有可接受的内容效度和结构效度。

表1 探索性因子分析和验证性因子分析指标Table 1 Indices of Exploratory Factor Analysis and Confirmatory Factor Analysis

1.2.2 身体活动量表(International Physical Activity Ques-tionnaire-Short Form,IPAQ-SF)

采用《国际身体活动量表(短卷)》(Craig et al.,2003),共7个题项,其中,6题考察身体活动情况,1题评估久坐时间。根据研究测查青少年群体的身体活动情况,修订各强度身体活动的举例项。量表为考察不同强度活动的周频率和每天累计时间,将步行MET赋值为3.3,中等强度活动赋值4.0,高强度活动赋值8.0。参照相关研究进行数据清理、截断、剔除异常值,以及身体活动水平评价和分组(樊萌语等,2014;梁崎等,2010)。其中,身体活动分组:1)高水平组满足2条标准中的任1条(高强度身体活动在3天及以上,且周总身体活动水平≥1 500 MET-min/周;3种强度身体活动合计在7天及以上,且周总身体活动水平≥3 000 MET-min/周);2)中等水平组满足3条标准中的任1条(高强度身体活动≥20 min/天,且合计在3天及以上;中等强度和/或步行≥30 min/天,且合计在5天及以上;3种强度身体活动合计≥5天,且周总身体活动水平≥600 MET-min/周);3)低水平组满足2条标准中的任1条(未报告任何强度的身体活动;报告了这些身体活动,但尚不满足上述中、高分组标准)。本研究以身体活动的分组变量作为身体活动评估指标(以下简称“身体活动”)。

两次测量的各强度题项偏度绝对值在0.685~0.892,峰度绝对值在0.235~0.746,各强度时间的题项偏度绝对值在1.096~1.585,峰度绝对值在0.043~1.897,K-S正态分布检验皆不显著(T1:P(df=1048)=0.341>0.05;T2:P(df=1048)=0.255>0.05)。

1.3 施测过程

研究的方法和过程经伦理道德审查后,统一对各抽样单位的测查委托人或负责人、班主任进行施测流程、要求、内容、注意环节等方面的培训。两次测查程序保持完全一致,皆利用问卷星在线网络问卷调查平台(微信),以抽样学校为单位,在保证调查对象知情并同意填答的情况下,采用集体填答和个别单独填答相结合的形式采集数据。施测前解释指导语、介绍身体活动概念和内涵,告知本调查的用途及保密性,允许自愿中途放弃测试,并告知在身体活动调查中,1、3、5题是跳题逻辑,2、4、6、7题为开放题,父母支持分量表各题皆为必答单选题。填答时间范围设定在150~300 s,网络问卷收集形式为即答即交,即受试者填写完成后点击“提交”。在问卷测查中获得调查对象性别(1=女,2=男)、年级、年龄等一般人口统计学资料。

1.4 数据采集与分析

将数据按选项文本下载,利用Excel 2016赋值各备选答案。经筛查后,将有效数据导入SPSS 25.0统计分析软件,经过反向题、中心化、计算相关潜变量得分等二次处理后,运用描述性统计、可靠性分析、探索性因子分析、验证性因子分析等方法对测量工具进行正态分布检验、参数检验、信效度检验等。经有效数据标准化处理后,运用相关性分析、独立样本t检验等常规性数理统计方法实现研究所需。采用AMOS 25.0软件构建模型并进行交叉滞后分析,利用极大似然法检验模型的拟合度水平。

1.5 共同方法偏差检验

研究采用程序控制和Harman单因素检验相结合的方式,考察施测的共同方法偏差。1)程序控制:从国内外一流期刊文献中选用成熟且被反复证实较高信效度的测量工具;设计问卷时,在指导语中利用着重标注、加粗、斜体等方式,强调“调查只为科研使用”“数据严格保密”;施测前解释指导语和相关概念。2)Harman单因素检验:对所有题项(除人口统计学变量外)进行单因素未旋转探索性因子分析,结果提取了3个特征根值大于1的因子,且第1因子变异率为35.748%(<40%),证实施测的共同方法偏差可以接受。

2 结果

2.1 青少年感知父母支持和身体活动的描述性统计及相关性分析

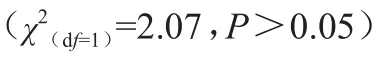

描述性统计和控制了性别、学段的偏相关分析显示(表2):T1和 T2的感知父母支持(r=0.764)、T1和T2的身体活动(r=0.720)皆显著正相关(P<0.001);感知父母支持T1与身体活动T1(r=0.174)、感知父母支持T2与身体活动T2(r=0.223)皆显著相关(P<0.001)。以上数据表明,在14周内,青少年感知父母支持和身体活动满足同步相关性和跨时间稳定性,适合交叉滞后分析(孙丽萍等,2018)。

表2 各时间点的各变量描述性统计及偏相关性分析Table 2 Descriptive Statistics and Partial Correlation Analysis of Each Time Point Variable

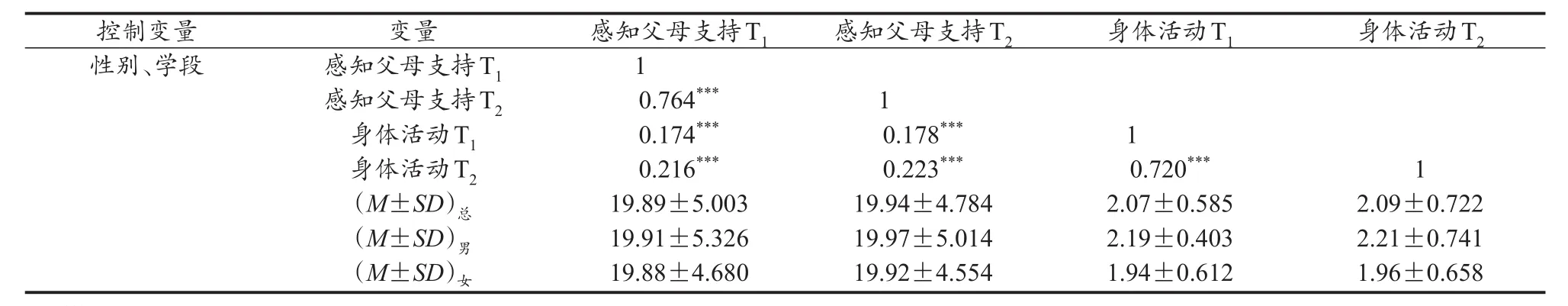

对两个时间点的各变量进行性别独立样本t检验(表3)。T1和T2中,感知父母支持Levene’s误差方差等同性检验均不显著(P>0.05),接受原假设,身体活动Lev-ene’s误差方差等同性检验均显著(P<0.05),拒绝原假设,采用非齐性数据。t检验显示:两次施测的感知父母支持性别差异均不显著,两次施测的身体活动性别差异均显著,其中,男性T1和T2身体活动水平均高于女性,说明青少年感知父母支持具有跨性别一致性,身体活动水平具有跨时间稳定的性别差异。

表3 各时间点各变量的性别独立样本t检验Table 3 Gender Independent t-test of Each Time Point Variable

为检验青少年感知父母支持及身体活动是否存在学段差异,将学段赋值(初中=1,高中2),并以感知父母支持和身体活动为因变量,进行学段的独立样本t检验(表4):1)T1和T2中,感知父母支持Levene’s误差方差等同性检验均显著(P<0.05),拒绝原假设,采用非齐性数据;身体活动Levene’s误差方差等同性检验均不显著(P>0.05),接受原假设,采用齐性数据。2)t检验显示:两次施测中,感知父母支持和身体活动的学段差异均显著,即青少年感知父母支持和身体活动水平存在跨时间稳定的学段差异,其中,高中生感知父母支持和身体活动水平均高于初中生。

表4 各时间点各变量的学段独立样本t检验Table 4 Learning Phase Independent t-test of Each Time Point Variable

2.2 青少年感知父母支持和身体活动的交叉滞后分析

参照刘炳伦等(2006)和吴艳等(2011)研究,利用项目组合技术(item parceling),将前测(T1)与后测(T2)感知父母支持、身体活动的观测变量按相应规则打包处理。在假设模型基础上,检验青少年感知父母支持与身体活动的交叉滞后效应(图 2)。模型拟合指标:χ2/df(31)=2.861(P=0.000,n=1 048);拟合优度指标:GFI=0.960,NFI=0.969,RFI=0.954,IFI=0.979,NNFI=0.970,CFI=0.979,90%CI:0.071,0.192;近似误差均方根RMSEA=0.063,标准化残差均方根SRMR=0.0287。说明所构交叉滞后关系模型具有较好的拟合度和适配性。通过结构模型的路径系数考察青少年感知父母支持与体育活动的异步相关性:感知父母支持(T1)对身体活动(T2)的正向影响显著(β=0.208,P<0.001),身体活动(T1)对感知父母支持(T2)的正向影响也显著(β=0.066,P<0.05)。根据Kantowitz等(2010)和 Eisma等(2019)观点,若变量 A(T1)与变量 B(T2)相关度大于变量B(T1)与变量A(T2),同时,变量A的T1与T2相关度大于变量B的T1与T2,可推断A与B间存在因果关系,且A为原因变量、B为结果变量。由此证实,青少年感知父母支持与身体活动存在因果关系,且前者可能是引起后者变化的原因,即青少年感知父母支持可能是身体活动的原因变量。

图2 感知父母支持与身体活动的交叉滞后关系模型Figure 2. Cross-Lagged Relationship Model of Perceived Parental Support and Physical Activity

描述性统计已证实,青少年感知父母支持和身体活动存在跨时间稳定的学段差异。为深入考察此交叉滞后关系模型是否存在学段差异,以学段为分组(初中=1、高中=2)(纪林芹等,2018),构建并比较非限制模型与限制模型卡方差异(表5):非限制和限制模型的卡方自由度比χ2/df分别为3.078和4.354(<5);假设默认正确模型的卡方值自由度比改变值Δχ2/df为1.276,达显著水平(P=0.041<0.05);ΔCFI=0.015,ΔNNFI=0.018,ΔRMSEA=0.012(<0.01);ΔSRMR=0.001 6<0.01。以上多项指标表明,两类模型(非限制模型与限制模型)差异显著,即青少年感知父母支持与身体活动的交叉滞后效应存在学段差异。

表5 交叉滞后模型的学段差异检验Table 5 Learning Phase Difference Test of Cross-Lagged Model

3 讨论

3.1 青少年感知父母支持、身体活动的群体差异

青少年的感知父母支持具有性别一致性特征,与既有研究结论基本一致(董宝林等,2018b)。尽管社会性别认知构建了社会对男、女青少年不同性别角色期待(O’Neil,2014),男、女青少年亦在人际关系需求和获取方式上或存差异,如女性倾向通过与父母沟通来获得支持与理解,通过情绪内化来避免冲突;男性倾向通过行为表达和体验分享来获得父母支持和认可,并通过行为表达实现目的(Davies et al.,2004),因此,父母对子女的身心健康、教育引导、情感关怀等方面的无差别对待,以及男、女青少年对父母支持、认可的一致性渴望,可能在身体活动方面体现为青少年感知到父母支持的水平具有性别一致性特征。研究还发现,青少年感知父母支持可能存在学段差异,与胡月英等(2017)部分观点一致。相较于初中阶段青少年,高中生的社会认知能力、社会情感、人际关系、归因风格等趋于成熟(Rose et al.,2006),对家庭人际关系感知亦更敏感、细致;相较于义务教育范畴的初中阶段,高中阶段的青少年家长可能更希望子女在学习之余通过加强体育锻炼、体育健身活动来促进体质健康。因此,高中生感知父母对其身体活动的支持水平可能更高。

青少年的身体活动具有跨时间、稳定的性别差异,说明与大学阶段的青少年一致(冯玉娟等,2015;李俊等,2015),中学阶段青少年的身体活动同样存在性别差异。对于12~18岁青少年,性别角色观念固化的性别角色认知使女性青少年的性格较多的表现为恬静、文静、内敛,从个体日常生活或体育锻炼习惯来看,女性青少年相对喜静恶动,因此,相较于活跃好动、热衷于竞争体验的男性青少年,女性在日常生活和学习中更倾向从事相对安静的、能量消耗较低的身体活动,如家务劳作、户外散步、慢跑、非竞争性或益智类运动项目等(张欢等,2017),其日常身体活动量也普遍比男性低,且处于中低水平(T1:1.940±0.612,T2:1.960±0.658)。研究还发现,青少年的身体活动存在学段差异,可能由于上海市率先实践了“小学体育兴趣化、初中体育多样化、高中体育专项化、大学体育个性化”的整体改革思路,在学校体育改革和学生体育健康促进等方面,尤其在培养高中生体育运动能力上效果显著,相应地,运动能力的提高可能使高中生在运动投入上比初中生更积极、专注,活动量水平也更高(王超,2018;薛成博,2016)。该结果证实了“运动能力信念益于提升运动愉悦感、努力程度,提升运动行为表现”(Wang et al.,2003)这一观点。

3.2 青少年感知父母支持和身体活动的交叉滞后关系

在证实青少年感知父母支持和身体活动具备同步相关性的前提下,运用交叉滞后分析证实了感知父母支持与身体活动具备因果关系,其中,感知父母支持是青少年身体活动的原因变量,且此交叉滞后效应具有学段差异。同时,还证实了社会生态学、社会学习理论、社会认知理论、人际关系理论等诸多理论(Bandura,2004,2010;Bronfenbrenner,1977;Piaget,1964),以及既有结论的适用性和稳定性(Weinstein et al.,2012)。

分析证实感知父母支持是青少年身体活动的激励因素,与代俊等(2009)部分观点一致。父母对生活的观点和理解能为子女的社会认知发展起到辐射和引导功效(胡月英等,2017)。数据反映了父母对子女身体活动的支持立场,为青少年传达了一种对待生活、健康、体育锻炼的积极态度,该态度会通过青少年的感知和理解内化为认知线索、思维导向,正向刺激青少年形成积极、活跃的身体活动状态,实现更好的自我探索与发展。从社会认知理论和发展情境论的角度理解,相关情境(父母支持)给予的知觉和体验会不断重构认知决策体系,使人在情境系统中不断完善自我、逐渐达到目标并生成思想、情感和行为(Bandura,1999,2004;Branstetter et al.,2013),即感知父母支持可能会反馈给青少年积极的自我评定,使之坚信能力和成就信念,激发并促进身体活动水平(董宝林 等,2018b,2018c;Baumeister et al.,2005)。正如社会支持理论主效应和缓冲模型阐释的,青少年感知到的支持越多,越易调节消极因素对身心的负面影响,并以积极、乐观心态改善身心健康水平(Aneshensel et al.,1982;Cohen et al.,1985;Dahlem et al.,1991)。

交叉滞后分析还证实,感知父母支持与青少年身体活动的因果关系具有学段差异,该结果证实了“父母支持对青少年身体活动的影响会因学段变化而变化”这一观点(胡月英等,2017)。从数据上看,高中生感知父母支持对身体活动的影响大于初中生,一方面,高中生可能更期望在家人支持、认可的情景下从事身体(锻炼)活动,因此,对于具有较高人际敏感性的高中生,感知父母支持的水平越高,可能身体活动越趋于积极、活跃;另一方面,学习和模仿是孩子天性,青少年对日常生活的理解及其行为范式往往趋于学习和模仿父母的心理和行为(Loch et al.,2015),折射出青少年的身体活动可能存在代际传递效应(池丽萍等,2011),即父母高水平的支持度是父辈对身体活动的价值认知、价值观念等方面的积极理解,会通过代际关系潜移默化地传递、传播、影响下一代。因此,相较与初中阶段青少年,高中生感知父母对其身体活动的支持水平越高,身体活动可能越自觉主动且充满活力。

3.3 研究不足与展望

不足之处:1)研究通过准实验研究——交叉滞后研究设计,考察了青少年感知直系代际亲属(父母)的支持与身体活动的内在联系,有助于论证虚假关系、澄清现实问题,但并未对父亲、母亲两种家庭角色分别细化考量,可能缺乏青少年身体活动之家庭因素的深层次挖掘;2)模仿是孩子的天性,尽管研究考察了父母的“言传”(父母支持)与青少年身体活动的内在联系,但未对父母的“身教”,即父母身体活动情况加以考量,在家庭(父母)因素促进青少年身体活动的功能、定位可能把握不足;3)研究仅追踪了青少年在校参加教学活动期,而未对寒、暑假期的父母支持与身体活动关系进行探讨,对家庭因素与青少年身体活动关系的全面把握尚待完善;尽管交叉滞后研究能得出多变量因果结论,但却不能证明完全因果,应结合横断面实证研究等手段来进一步论证。未来应开展跨年度或多年的长期、多次纵向追踪测查,结合横断面研究,兼顾父母“言传”“身教”等诸多家庭因素的综合考量,以保障研究结论的全面性、长期性、稳定性。

4 结论

青少年感知父母支持具有性别一致性特征,但可能存在学段差异;青少年的身体活动存在性别差异和学段差异;青少年感知父母支持与身体活动存在因果关系,其中,感知父母支持可能是原因变量,身体活动可能是结果变量,且该交叉滞后效应存在学段差异。