似断还续 以地域书风为背景的晚唐至宋初书写风格变迁史考察

2021-10-09龙友

龙 友

一 南北殊风

关于“安史之乱”对唐室所造成的灾难性影响,自不用多谈。因北方社会失去稳定,人们的生活也不再有保障,大量的迁徙在所难免。《旧唐书》地理志有这样一段描述:

自至德(756—758)后,中原多故,襄、邓百姓,两京衣冠,尽投湖、湘。故荆南井邑,十倍其初。此犹后汉之后,中原人士,多投刘景升也。更男即至领表也。观南汉刘氏所用多中原人士可知也。1吕思勉,《隋唐五代史》(中),吉林人民出版社,2013年,第543页。

中原频繁的战乱,使得北方人口大量南迁,南迁的队伍中不仅有北方的百姓,更有长期生活在两京地区的贵族。他们的迁徙,一方面使南方的人口急剧增加,同时也带来了北方士族的深厚文化。到五代时期,“金陵之文物,远非汴、洛所及可知”。2同注1。岭南这样曾经“不知教义”、偏僻闭塞的地方,因为大量使用中原南迁的士人,政治和经济上得以迅速发展。文物——作为文化的象征,在唐末以后,其存量明显呈现巨大的南北差异。北方文物的严重破坏,使得唐末南迁所携带的文物及士人身上所包含的无形文化资源,在当时有着更加重要的意义。吕思勉对中古历史上因为迁徙而带来的南北文化差异以及互动关系,做了如是总结:

北方杂戎虏之俗,南方则究为中国之旧,统一之后,北之必折入于南者,势也。3同注1。

北方文化的破坏以及各种外族文化的冲击,使南方保留了更为正统的中原旧型文化。这种文化在南北统一之后,又将影响到新的时代,为新政治文化格局的形成提供重要的文化资源。这就是吕思勉所谓的历史发展之趋势使然。另外,有一事例,更能说明这一事实:自宋初太宗开始,朝廷上下兴起一股尊崇道教的风气,在太宗大力推行文化重建的举措中,道藏的收集与整理也在其中。自雍熙二年(985)始至天禧三年(1019)止,先后三十年,经三次大规模编修,最终形成《大宋天宫宝藏》。这三次编修活动的地点,不是在宫内的秘阁,也不是在京城的寺观,而都是在浙江境内的大涤山洞霄宫进行。选择京城千里之外的洞霄宫编修道藏,其主要原因是处于南方的洞霄宫本来就保留了大量唐以来收藏的道经;加上南方是五代以来道经收藏以及道教发展的重要区域,选择这里收集和整理有得天独厚的地理优势;另外,精通道藏的道士也大多在南方生活。4关于《道藏》编修地点的考证,参见韩松涛,〈宋初三次编修《道藏》考〉,载龚延明主编,《宋学研究》第一辑,浙江大学出版社,2017年,第339—344页。《大宋天宫宝藏》的修成,完全仰赖于南方道观及宗教人士对道教文化的传承与保护。这是一次典型“北方—南方—北方”的文化互动。宋初的这些文化互动,致使曾经从中原流传到南方的文化,再次以不同形式反馈到中原,形成宋代新文化的重要组成部分。也为唐宋之间文化的延续于转变提供了基础资料。

五代迭凋丧,江南最偷安。

三世弄翰墨,煜札尤可观。5[宋]郭祥正,〈和公择观李煜书法喜禅师碑〉,载张毅、于广杰编著,《宋元论书诗全编》,南开大学出版社,2017年,第49页。

郭祥正《和公择观李煜书法喜禅师碑》一诗开门见山,概括了南唐时期江南的政治格局与文化现状。因为“偷安”一隅,皇室成员及广大士子们才得以有安定的环境舞文弄墨。欧阳修跋《徐铉双溪院记》时,也对当时南方得天独厚的文化环境作了概述:

盖五代干戈之乱,儒学道丧,而二君能自奋然为当时名臣。而中国既苦于兵,四方僭伪割裂,皆褊迫扰攘不暇,独江南粗有文物,而二君者优游其间。6[宋]欧阳修,《集古录跋尾》卷十〈徐铉双溪院记〉,上海古籍出版社,2020年,叶三九三。

当中原大地正在遭受兵燹与割裂之苦时,江南的经济却得到空前发展,南方士人如徐氏兄弟辈竟得以优游翰墨,这恐怕是最令北方士人艳羡的。关心艺事且多才多艺的南唐中主与后主,对南方文艺的发展和文人的保护功不可没。与北方相比,南方优待文士,广纳俊贤,又重开科举,一时人物辈出:

烈祖初立,庶事草创……后主尤好儒学,故江左三十年文物有贞元、元和之风。7[宋]陈彭年,《江南别录》,引自朱易安,傅璇琮主编,《全宋笔记》第1 编,大象出版社,2003年,第207页。

这时的北方,在地方军阀的烧杀掳掠之下,“城府穷为荆莱,自关中薄青、齐,南缭荆、郢,北亘卫滑,皆麕骇雉伏,至千里无舍烟”。8《新唐书》卷二二五下,〈秦宗权传〉,中华书局,2006年,第6467页。况且五代藩帅多有劫财之习,文物古迹大多遭到破坏。9参见[清]赵翼,《二十二史札记》卷二二。叙述五代时期朝廷威令之不行,藩帅有劫财之风,“有侯莫陈威者,尝与温韫发唐诸陵,多得珍宝”。后唐天成四年(929)由王豹撰、王汭所书《西方邺墓志》中,十分清楚地描述了晚唐社会的“重武抑文”,文中说,东方邺的父亲东方再通,生时遭逢“巨寇兴妖,中原版荡”,人们质疑道“儒雅安能济国,非武艺不足进身”。于是“掷笔以束书,乃成功而立事”。这种观念使得王豹坚定地认为:投笔从戎是成功“立事”的良好途径,东方邺虽“生而有异”,七岁“就乡学”,十八岁能够懂得《春秋》大义,但到了要功文辞、做文章的年龄,却以“书足以记姓名而已”的理由,毅然放弃从文的道路,果然得到后唐庄宗的重用。墓志以大量篇幅记载他英勇善战,对于他的“文”却着墨极少。作者身为乡贡进士,却也不敢承认文化对于这个时代的作用,又怎么可能期望武人们对文化的重视呢?社会秩序得破坏,朝廷威令的失坠,使得读书人的地位更加急剧下降。唐以后的读书人,往往“戴破帽,骑蹇驴”“奉币”刺谒典事之人。这便是历经劫乱之后,北方生活的生动写照。相较而言,南方文士的情况确实要优渥得多。叶昌炽曾说:

南唐李氏,西蜀孟氏,缁衣辟馆,广延儒雅,故其石刻,转有佳者。盖中原文物,又渡江而南矣。10[清]叶昌炽,《语石·语石异同评》,柯昌泗评,中华书局,1994年,第33页。

这是数百年后人们对那段历史的记忆和评价,尤其是对中原文物再度南迁而感慨万分。叶昌炽认为在五代时期,中原地区的书写已经卑弱不堪,古法荡然,而南方碑刻的书写水平却一转而上,偶有佳者。不难看出,此时南北两地域的书写甚至已经到了冰火两重天的地步。那么不同地域的书写是否真如叶氏所言,朝着不同趋势发展?具体的风格倾向又如何?这是必须深入的问题,如果两地的书写水准及其风格正朝着截然不同的方向发展,那北宋建立之后,就面临着再次作出选择,甚至引发不同书写观念之间的冲突。

通过对碑刻资料的阅读,试图进入这些问题。我们先来看北图历代石刻拓本(第36 册)收录的,自后唐天成三年(928)到长兴四年(933)不同地区的四种《尊胜陀罗尼经幢》。《常庭训建尊胜陀罗尼经幢》,石在洛阳,制作于后唐天成三年;《张思录造佛顶尊胜陀罗尼幢》也在洛阳,制作于后唐长兴三年(932);第三种是河南巩县的《净土寺陀罗尼经幢》,也制作于长兴三年;第四种《化度寺陀罗尼经幢》,于后唐长兴四年在浙江萧山制作,并有钱镠第五子钱元瓘的楷书《建化度寺禅院宝幢记》。《常庭训建尊胜陀罗尼经幢》,结字与《谢彦璋墓志》《吴君妻曹氏墓志》《韭花帖》《节度押衙知司书手马文斌牒》等绝似。部分单字结体更趋狭长瘦弱,单字空间都呈内部紧收,个别长笔画向外部伸展的形态,显得精致而小气,更显露出一种诚惶诚恐的精神状态。字距与行距较大,有时甚至字距大于行距,与《韭花帖》的布局尤为接近,章法疏落的安排,与这种较为严肃的文体有直接的关系,这一点已在前文中详述。《张思录造佛顶尊胜陀罗尼幢》也建造在洛阳,制作时间与前者相去四年,从书写风格判断,并非同出一手。相比之下,后者的书写水准更显不足,结字的准确度远远不能与前者相比,往往因空间分配的不稳定而造成松散的感觉。前者单字却十分结密,内部空间甚至因太过局促而显得小气。《张思录造佛顶尊胜陀罗尼幢》的字距关系较《常庭训建尊胜陀罗尼经幢》稍显紧密,这大概因为刻制经文的整体面积发生改变,而使得空间变小。尽管如此,《张思录造佛顶尊胜陀罗尼幢》已经在有限的空间里尽可能表达出虔诚的心态和庄严的仪式感。

河南巩县净土寺的经幢则突然变成另外一种风格。它沿袭了唐代以来集王羲之书法而成碑刻的传统,整体气息与《兴福寺碑》极相似,虽然单字的美感很难与之相提并论,但那些集字精品无疑会成为他们的模拟对象。这类风格的经幢或墓志,在同时期的洛阳地区比较少见。此时,曾经风靡全国的集字风格在洛阳似乎并没有太大的市场,洛阳的人们更欣赏欧阳询的书风,乃至大部分碑志的书写都呈现这类风格。这从侧面反映,当时承担任务的书写者,不可回避地接收这类风格,他们没有条件越过流行趋尚而远绍魏晋。

视野转向南方,刚刚继承王位的钱元瓘在化度寺禅院也建造了一座陀罗尼经幢。作为官方行为,十分重视制作过程。钱元瓘以自己的名义写下了《建化度寺禅院宝幢记》,如此严肃的工程,不太可能随意应付,文字的书写必委以“能书者”,方可与碑刻的规格相匹配,选择的书风,也当具代表性。南方的《化度寺陀罗尼经幢》结字方扁宽绰,字距紧密,分布平匀。从这件经幢来看,江南与洛阳地区的书写风格相差很大,前者字距“平匀”,后者疏阔。将洛阳地区的经幢及敦煌地区的一些牒状或杨凝式《韭花帖》并置,那种被人津津乐道的“舒朗空灵”,其实并非自觉的审美追求,而是体现了书写与不同社会功能的某种关系。

唐末的两次动乱,致使大量的中原士人向南方及西蜀迁徙,以一种“突进的方式,跳跃式地提升当地的文化水平,横向的引进要比纵向的继承发展来得更快”。11李浩,《唐代三大地域俄文学士族研究》,中华书局,2002年,第133页。据学者对唐代不同时期的诗人、散文作家及进士人数的统计显示,岭南一道唐前期及中晚唐时期诗人的人数比例是3/19 人,散文作家是2/11 人,进士是1/12 人;江南、剑南及岭南诸道的增长可谓惊人12同注11,第134—135页。。这种变化当然受益于中晚唐北方士人的南迁,他们给过去的文化边缘地区带来了时尚先进的文化思潮,带来了中原流行的书写风格。接下来的五代时期,这些新近引入的风格,得以较长时间在本地区酝酿。就像新罗和日本的书写,最大限度地保存了中唐以来的书写风貌,没有受到中原地区日趋瘦硬紧结的书风影响。书写形式变化的背后,反映出书写运动方式的整体改变,江南与外域更多沿袭前人风习,生活环境与工具的改变也是重要的因素之一。

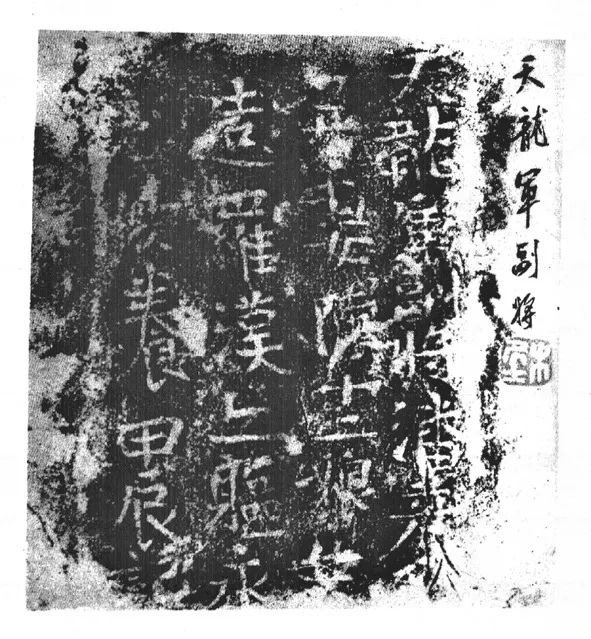

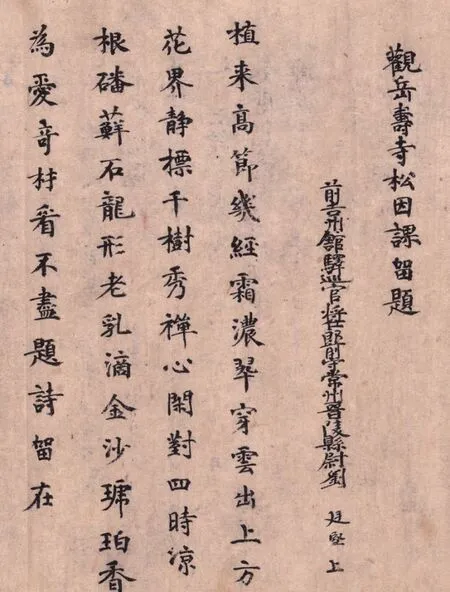

虽然,自中唐以来被世人广为接受的书写风格,此时在中原地区已经替换成全新的风貌。而在长江以南的区域,却依然被认可并广泛使用。身在江浙的文人和刻字工匠,可能并不知道中原大地的书写以及人们的喜好正在发生什么改变。当工匠们在杭州石屋洞凿制造像题记时(图1),却保留了与北朝造像记书写一脉相承的古朴作风,仿佛将我们带回到龙门石窟最初开凿的场景。他们追随自己的衣食父母——南迁的士人来到江南,将刻制造像和铭文的风俗带到这里,继续以传统的技艺获得生存机会。可以想象,从未游历过中原的南方士人,看到这种古怪质朴而气势开张的结字,内心将会引起多大的震撼和不解。在南方书写者的视野里,除了这类新加入的匠刻以外,似乎与从前没有多大改变。日复一日地书写活动,对书风的渐变并不敏感,身处其中难以察觉。只有时过境迁,当我们重新审视它们时,才能明显看到书写风格发展变化的运动轨迹。

图1.1 石屋洞刻石:潘彥□并妻陈十二娘造罗汉记(左)

图1.2 石屋洞刻石:江廷济造像题记(右)

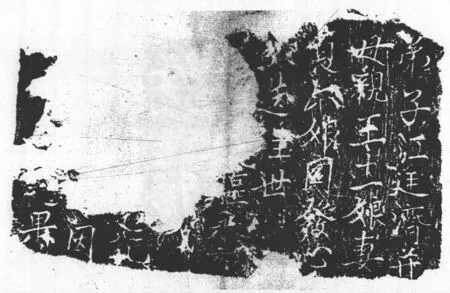

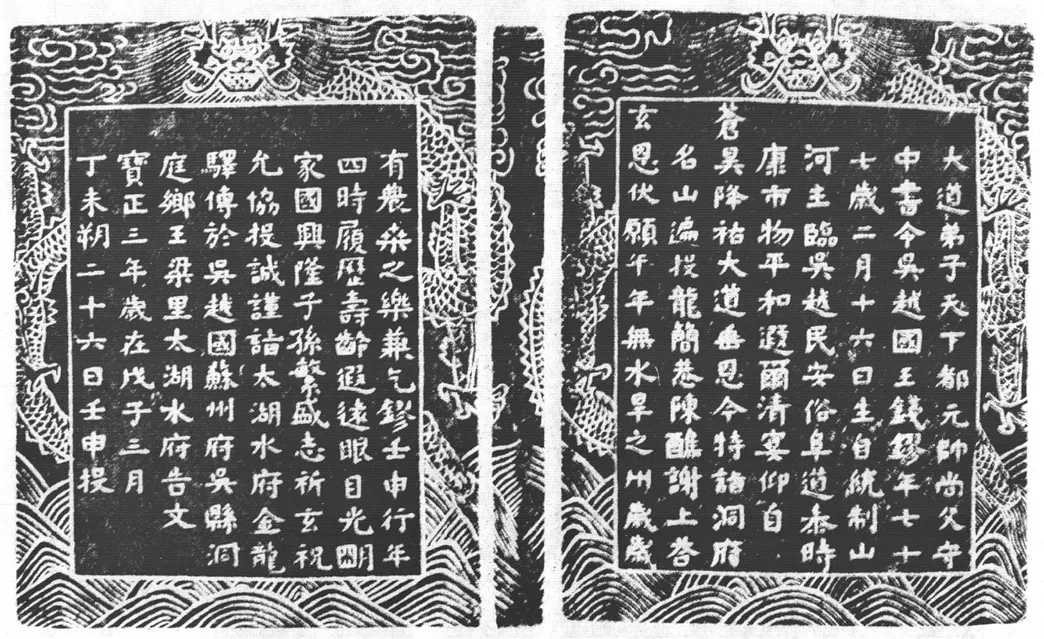

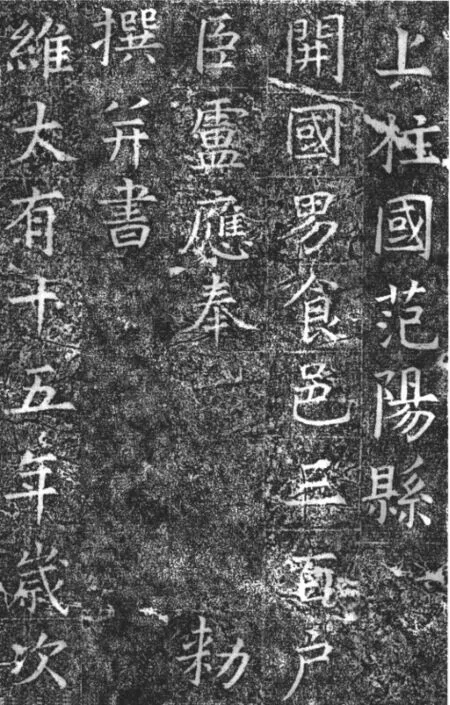

吴越宝正三年(928)三月,钱镠在洞庭湖边举行了一场投龙法事,活动中所使用的玉简被清人发掘,后为罗振玉所藏(图2)。这件只有手掌大小的玉简上,正反两面共刻有十六行文字。文字的书写基本可归入颜真卿的风格系统,其中“清”“陈”“光”“明”等字与颜书《勤礼碑》《麻姑仙坛记》绝似,尤其“明”字左部写作“囧”(图3),在唐代几乎是颜真卿楷书的一个符号。粗看此简,其中大多单字较为方扁,外接边的形状接近隶书,这一现象比较特别。当逐字比较之后,获得了一点新的体会:因为书写者并没有精熟掌握颜书的规律,所以,但凡书写由两部分或多部分组成的单字时(尤其以左右结构为显著),往往会将第一个部分写得过大,以至于占去了另一部分应有的空间,接下来的部分自然就只能被安排在有限的空间。这样一来,左右结构的单字向左右抻开,接近于隶书的扁阔;如“临”“物”“醮”等字。在这种机制下,左中右结构的“乡”字自然被写得更加宽扁。由上而下书写的单字如“书”“苍”“繁”等字会因为同样的原因而显得较长。针对这些细节,我们可以作出假设:这位负责书写玉简的官员或工匠,能大致掌握类似颜真卿的书写风格,但因书写技术的偏差,显露了并不高超的控制字结构的能力。这些制作者的书写并不完全代表个体,而是一个群体对某种书风的选择。即使书写技巧不甚完善,也同样可以反映颜书在江南地区受重视的程度。

图2 钱镠投龙玉简(左)

图3 “清”“陈”“光”“明”字对比(上)

另外,在杭州所发现的大量罐形墓志,更能说明类颜书风格在这一地区的普遍影响。乾符五年(878)八月,黄巢的军队围攻宣州失败后,引兵攻打浙东地区,导致浙东地区的百姓及曾经避乱至此的中原士族纷纷向农村避难。吴兴的商人姚从着,因“贾贩西蜀”途中“遇兹叛乱”,已经十余年音信全无。他的夫人彭城刘氏,自小随叔父从北方迁徙到越中,嫁给了姚从著。黄巢寇乱之时,刘氏到浙江慈溪“上林庄居”避难,第二年便在庄舍去世。这是从一个出土的墓瓶四周所刻的铭文中获得的信息。13厉祖浩,《越窑瓷墓志》,上海古籍出版社,2013年,第128页。这种墓瓶在慈溪地区的发现14关于该地区瓷质墓志的发现情况厉祖浩在其《越窑瓷墓志》一书的前言中叙述颇详。目前发现最早的实物制作于七世纪末,九世纪初瓷质墓志逐渐增多,中晚唐的墓志从形制及数量上都要多于五代。从地域分布来说,主要集中在唐宋时期越窑的中心窑区,即上林湖周边的上林、鸣鹤、梅川及龙泉诸乡。墓志主人也大多居住在窑区周边,且有一部分就是当地的窑工。这与种墓志形式及其使用的地域范围,与唐宋期间越窑发展是分不开的。具体参见厉祖浩,《越窑瓷墓志》。,既为我们保留了一种独特的墓志制作形式及葬俗15上林湖地区的晚唐五代墓志罐,是江南地区在晚唐时期出现的一种新型的罐形墓志形式。胡耀飞认为,这一地区的罐形墓志反映了晚唐五代上林湖地区下层社会的面貌、行政区划及葬俗等问题。见胡耀飞,〈晚唐五代浙东出土墓志罐辑考〉,载《长江文明》2014年第2 期,第18—40页。,同时也保留了大量有关于晚唐五代书写方面的信息。《姚从著妻刘氏墓志》是上林湖地区发现的罐形墓志中的一件16同注13,第129页。,虽然文字的刻制并不精致,但从结字的水准来看,定非出自一般的工匠。“彭”“从”“初”“刘”等单字结字稳妥恰当,内部空间开阔舒朗,虽然每行刻有界栏,但丝毫没有限制住字势向外的拓展。“适”“草”“中”“信”等字的右侧转折笔触,几乎不用折笔,都以圆转的笔势完成。我们不能确定它和颜书风格的直接关系,但显然属于一种类型。

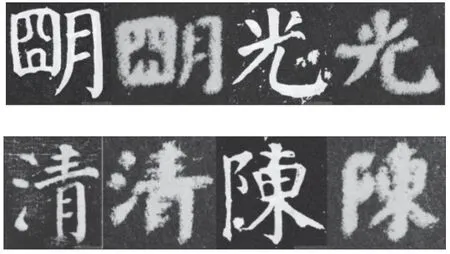

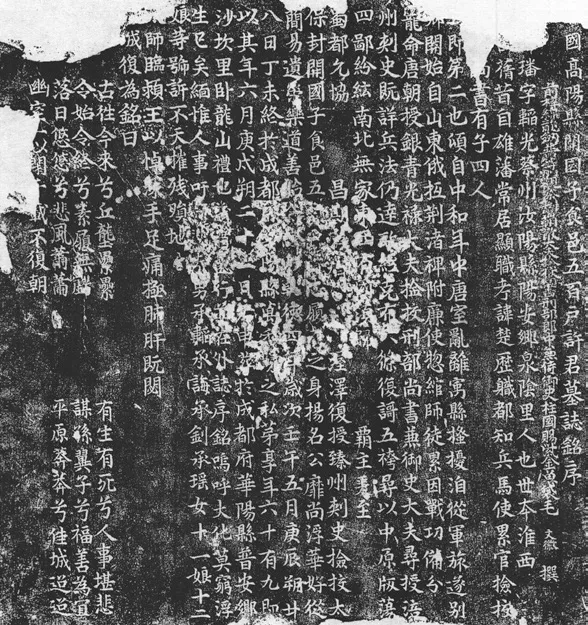

《越窑瓷墓志》所收录的近百种晚唐瓷质墓志中,大多数书写风格都可以归入此类。刻制于后梁龙德元年(921)十一月的《方稹墓志》(图4)17同注13,第168页。及龙德二年(922)的《任琏墓志》18同注13,第170页。《卓从墓志》(图5)19同注13,第172页。,虽然书写精粗有别,但与“刘氏墓志”所列出的几个特征相比,风格上皆可归为一类。尤其《卓从墓志》的书写确实还可以看出六朝的墓志遗风。结体宽厚,单字外接边形状大多接近扁方形,笔势以圆为主,左右结构的单字左右两部分毫无结密的趋向,而依然保持古代的开张格局。任琏和卓从都是晋代过江士人的后裔,虽然“性识出群”,但“道高不仕”20据厉祖浩研究,这些墓志的志主大多为普通的平民,身份较高的也只是低级军官或普通胥吏。胡耀飞也认为这些罐形墓志更多反映了当时的下层社会。但从墓志内容来看,这些志主并非完全的下层百姓。其中也有一部分志主是有一定的文化,在当地具有相当的影响力。或许是拥有一定资源的乡绅或业儒人士。他们因为时代的特殊原因,隐居乡里,避乱求全。但他们在基层的活动很可能与唐宋之间的文化下移有密切的联系。他们所掌握的文化知识也可能成为地方基础教育的重要支持。如《卓从墓志》载:“府君者望在徐州彭城郡人也,晋代过江之后,品荫载在谱缘。曾讳荣,府君讳从。府君生也,性识出群,道高不仕,不居阛阓,蔚有令名。”《任琏墓志》:“晋时过于吴江,遨公之裔……父讳翼,并承上荣显,品癊功勋,守官多在诸州,皆性乐丘园,不上荣禄,具载家谱焉。府君讳琏,禀性幽贞,志闲高道……自然高尚。”由此可以看出,他们的族谱保留得十分完整,又都有文学传家的相关措辞,虽然有可能是某种志文格套,但还是具有一定的个性化内容。详见厉祖浩,《越窑瓷墓志》,第168—170页。。河南地区出土的几方时间相近的墓志21参看后梁贞明六年(920)河南洛阳地区《谢彦璋墓志》;龙德二年(922)河南宜阳《崔崇素墓志》;龙德三年(923)河南洛阳《萧符墓志》等。皆载北京图书馆金石组编,《北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编》(隋唐五代十国,二十八)第三十六册,中州古籍出版社,1989,第20—29页。,已经很明显地向紧结修长的字形过渡,虽然还间有宽博外拓的字形保留,但笔画内部趋于结密的变化已经十分明显。到乾祐元年(948)刻制的《陈仕安妻王氏墓志》时22同注13,第186页。,这种风格倾向依然没有根本性的变化,虽然此志的结体不甚准确,甚至十分粗糙,但单字外廓的形状及内部空间却一如既往。

图4 《方稹墓志》,梁龙德元年十一月

图5 《卓从墓志》梁龙德二年

关于这些墓志的制作工艺,厉祖浩做了较为细致的研究,工匠们以坚硬而细锐的工具直接刻画于半干的瓷坯上,然后入窑烧制而成。这些墓志的发现,其价值无疑多方面的,但对于书写史的研究更具重要意义。

墓志制作的流程及具体的分工难以深入研究,刻写者是谁,他们与时代的书写风貌有何种关系?我们先简要地了解一下越窑的发展概略:越窑青瓷早在东汉就已经创烧,历经三国、魏晋,晚唐五代时期臻至鼎盛,北宋中期渐趋衰微到北宋末南宋初停烧23关于越窑的停烧时间,权奎山认为当在13世纪早期。见权奎山,〈试论越窑的衰落〉,载权奎山著、北京大学中国考古学研究中心、景德镇市陶瓷考古研究所编,《说陶论瓷:权奎山陶瓷考古论文集》,文物出版社,2014年,第231页。。在这千余年中,先后分布在三个区域集中烧造,慈溪上林湖地区便是其中之一,且最为繁盛。24黄立轩,《远古的桨声:浙江沿海渔俗文化研究》,浙江大学出版社,2014年,第210页。同时,在上林湖的周边形成了一个较为稳定的瓷业生产基地。这批墓志的烧造时间与越窑的繁盛期重合,窑工的水准及烧造工艺无疑是普遍较高的。根据童兆良的统计研究,唐代有40 多个姓氏的窑工家庭或家族迁居上林地区,从五代开始,上林湖一带的居住人口下降。通过对上林窑场窑具的文字刻画的研究,童氏的结论是:上林窑场确实存在一些资金雄厚、文化素质较好且技术力量较强的窑场主。上林窑场的书写也不是唐宋时期才兴盛起来的,早在东汉就有书写水准较高的窑工,一直到晚唐五代,仍然有大批有文化的窑工在这里从事生产和创作。童氏还认为,为上林窑场的繁盛作出主要贡献的,不是督陶官,而是上林的窑工们。25童兆良,〈上林窑工〉,载汪庆正主编,《越窑、秘色瓷》,上海古籍出版社,1996年,第20页。另有“黄蟮山东汉窑址发现的‘徐师有’窑工姓名的垫具,从其刻划笔道、书法水准以及该窑址出土器物都可以得出结论,他是一个中国古代著名工匠。”(载《越窑、秘色瓷》,第23页)这些窑工的书写,虽然无法与上层的士人相提并论,但他们也有一套完整的书写谱系。这一谱系,与同时代的书写在风格上存在互动。出于不同工匠之手,风格与气息却能保持高度的统一性。不得不设想,他们可能有完整的传习方法和团队,以适应窑厂繁盛期的发展需要。另外,从墓志内容看来,他们关心文化并重视族望。在他们的身边,有一个不可忽视的人群——从中原及江浙其他地区避乱到此的唐代士人的后代,他们住在自己的“庄舍”,与窑工们打成一片。窑工们书写的墓志,应该已经得到他们的认可。《彭城柳氏墓志》(图6)、《卓从墓志》等的书写水准丝毫不亚于中原地区的基层官员,他们不受中原书风的影响,多少还带着一点盛唐遗风。与《钱镠投龙玉简》在形式和风格上保持着高度的统一,宽扁的外形和圆转的笔触,与同时代中原地区流行的风格明显不同。

图6 《彭城柳氏墓志》

通过观看这些墓志,笔者又想到了斯坦因在敦煌发现的诗稿《前吉州馆驿巡官刘廷坚诗二首》(S.76V/3,图7)26中国社会科学院历史研究所等编,《英藏敦煌文献》(汉文佛经以外部分)第一卷,四川人民出版社,1990年,第27页。,这是一位曾经在吉州工作过的官员的手迹,显然也受到颜真卿书法的影响。即使有些笔触方硬内收,有晚唐风气,但字形整体呈方阔的趋势。书写尚欠精准,但无疑是一位老到的书手。我们不知道这件诗稿何以被带到西域,也不知道为何与其他几件五代人的手札并置一卷。但我们可以知道的是,这位曾担任过吉州馆驿巡官,后来又到常州晋陵县任县尉的刘廷坚,称得上是雅擅诗文的官员。这片诗稿残简的存在,对照其书写风格与其他牒状的差异,让笔者更加明确地看到:晚唐及五代十国时期,颜真卿类型的书写风格在中原已经不再流行的时候,却在南方盛行起来,从上层社会到中下层文人,甚至广大的上林窑场的窑工们的书写,无不倾向于一种宽博而空灵的书写风格,这一现象或将对后世产生意想不到的影响。

图7 《S.76V/3 前吉州馆驿巡官刘廷坚诗二首》

二 南汉与巴蜀

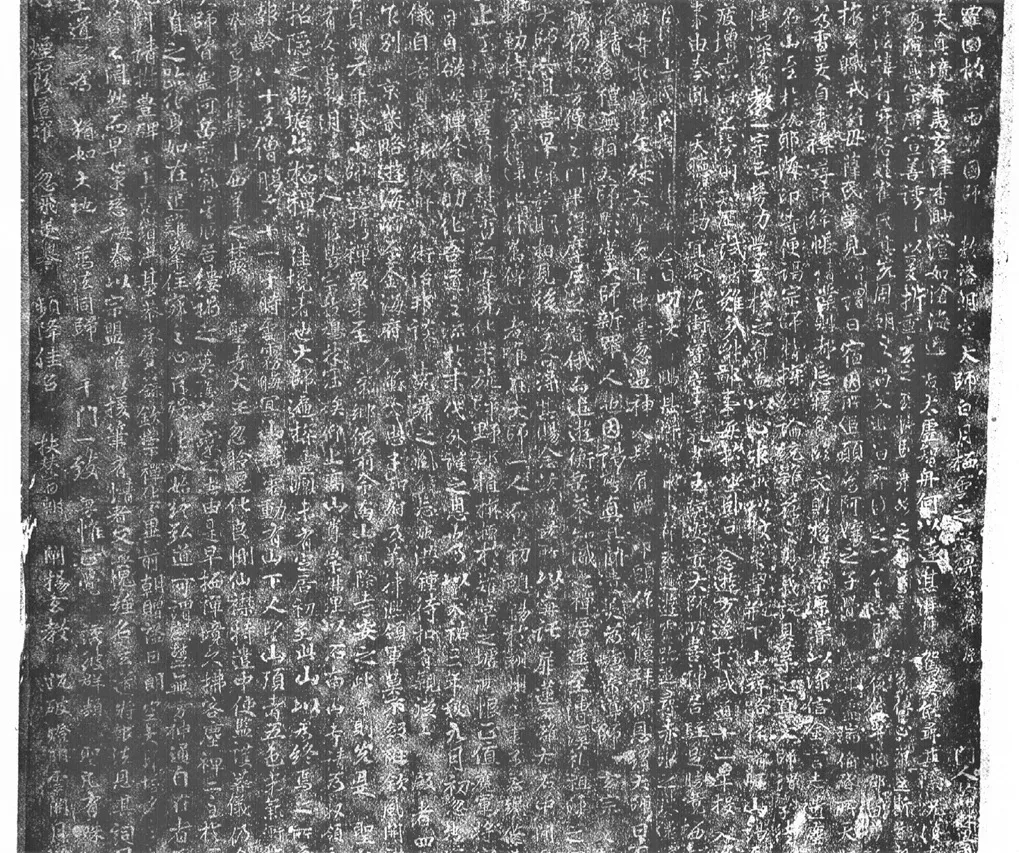

2004年出土于广州市的《高祖天皇大帝哀册文》(图8)27欧广勇、伍庆禄、陈鸿钧等编撰,《广东名碑集》,西冷印社出版社,2013年,第102页。,由南汉国的翰林学士卢应书于大有十五年(943)。此碑字势开阔方整,依稀有中唐风气,只是笔画细劲的一面和中唐以来“肥厚”的趋尚有所不同。卢氏的书名虽不见有传,然而以他高级别的文官身份,在当时南汉一地应当颇有影响。过去,远在岭南地区的学子要接受较好的书写熏陶是非常困难的事情。唐前期南方的英杰之才多往两京地区集中,地方学子们的学习大多仰赖于隐沦的科场失意之人,或粗通文墨的地方文人。并不是谁都有可能像欧阳通那样,在父亲去世后,还能得到母亲徐氏的教育的和激励。28《旧唐书》卷一八九上〈欧阳询传〉附传:“(欧阳询)子通,少孤,母徐氏教其父书。……通慕名甚锐,昼夜精力无倦,遂亚于询。”要想培养出卢应这类能完成较高质量的书写者,必须要有外在力量给予刺激。元和年间柳宗元被贬柳州,他的书法,尤其是章草,成为当地最受欢迎的收藏品,“湖湘以南,童稚悉学其书,颇有能者”29[唐]赵璘《,因话录》,引自恒鹤等校点,《大唐新语 外五种》,上海古籍出版社,2012年,第148页。。这即是南方学子受惠于中原士人先进文化的最好例子。另一方出土于广东境内的《马二十四娘买地券》30《北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编》(隋唐五代十国,二十八)第三十六册,第182页。,与《高祖天皇大帝哀册文》的书写风格极为相似,与颜真卿楷书风格保持着密切的关联。《张瑞鸠墓志》刻于南汉乾亨三年(919),算是较为接近中原的风格的南汉碑刻,结体与颜书十分接近,笔画粗重肥厚。还有福建侯官发现的《林□等造义井记》31同注30,第183页。,书于闽通文三年(938)三月,其字势开阔,楷书中有行书笔意,横向笔画多向右上角倾斜,显然受到了李邕书写风格的影响,可以视为李氏风格在南方地区的传续。从文字内容来看,这块石记的刊字人林欢署衔“兼监察御史”,开凿义井的捐资者都是闽国的中高层官员,想必这是一次较高规格且带有强烈政治色彩的公益活动,其中每一个细节都不至于随便,书写也当具有一定的代表性。李邕的书风因其强大的影响力,对南方的书写所造成的影响由此可见一斑。32《旧唐书》载:“邕早擅才名,尤长碑颂。虽贬职在外,中朝衣冠及天下寺观,多赍持金帛往求其文。”可见李邕的影响力之巨。闽国另一座石碑,于永隆年间(939—944)“奉敕”制作完成,这件石刻与前者不同的是,当属王室授意制作而非高层文官,应当更能代表当时的主流书风;相同的一点是两件碑刻的书写者都是寺院的僧人,基本可以反映这一时期书写群体的状况33“(天福五年940)秋,七月,闽主曦城福州西郭以备建人。又度民为僧,民避重赋多为僧,凡度万一千人。”见司马光,《资治通鉴》第4 册,卷第二百八十二,〈后晋纪三〉,岳麓书社,2016年,第776页。。更值得一提的是,这件碑刻的书写看似接近李邕的书风中,却夹杂着一些欧阳询的笔意。整体看来,结字宽博,笔画大多往横向伸展,与李邕的书写极为吻合。但是,部分单字却有瘦长紧结的倾向,尤其是“氵”部的书写与欧阳询如出一辙,这是欧体书风中一个最具符号化的部件。这个部件是一种显性的基因,只要在后世的作品中出现,就很容易被人辨认。虽然它只是一个概念化的书写符号,却为我们梳理晚唐五代书写谱系的流变提供了帮助。如果不是这样的细节,我们便很难从李邕书风中分离出“欧体”的元素,也无从寻觅五代末期南北书写风格互动的线索。

图8 [南汉]卢应书,大有十五年《高祖天皇大帝哀册文》(局部)

叶昌炽曾对五代南方诸国石刻的存量作了统计,按数量从多到少排列:吴越—南汉—西蜀—南唐。因为吴越国钱氏的“保境安民”,所以“纳士最多”,能够参与书写的人员自然就更多;加之自上而下地崇信佛教,往往“刻经造像,不吝檀施”。34同注10,第43页。宗教活动的普遍开展,使相关石刻的数量增加。以上几点,是吴越石刻风气繁盛的原因。另外,南北在政治上产生隔阂以后,中原的书写新变化不能很快影响到南方。无论吴越或是南汉,无一例外地保留了中唐以前的风格,尤其以“颜体”为代表的中唐风气一直被延续。

另一个值得关注的是唐末五代巴蜀地区的书写。35本文所谈到的“巴蜀”不是一个准确的地域概念,而主要是以五代时期的前蜀与后蜀的行政区划为标准,对唐末五代这一时段该地区的典型碑刻为对象,进行讨论。关于“蜀”这一概念的历史形成及其行政区划,可参见张仲裁,《唐五代文人入蜀考论》,中国社会科学出版社,2013年;以及彭敏、朱瑞昌、花志红,《唐代入蜀文人蜀中创作研究》,四川大学出版社,2014年,第243页。这里和岭南一样,是唐末丧乱以后,唐代文人士子躲避战乱的首选之地。36《资治通鉴》卷二百六十六〈后梁纪一〉:“唐衣冠之族多避乱在蜀。”同注33,第567页。地理位置及其天然的险要地貌成为唐王朝最佳的避难所。明代于慎行对此早有论述:“唐都长安,每有盗寇,辄为出奔之举,恃有蜀也,所以再奔再北而未至亡国,亦幸有蜀也。长安之地,天府四塞,譬如堂之有室,蜀以膏沃之土处其阃间;譬如室之有奥,风雨晦明有所依而蔽焉。盖自秦汉以来,巴蜀为外府,而唐卒赖以不亡,斯其效矣。”37[明]于慎行,《彀山笔麈》,中华书局,1984年,第136页。因为唐末大量“衣冠”士族的到来,带来的不仅是人口数量及生活方式的改变。更重要的是,将中原的先进文化带到这里。五代时期,中原战乱,这里却因“割据”而得以偏安38五代时期,中原地区因战争而过渡消耗,导致府库空虚。北宋建立之初,宋太祖即为争取巴蜀地区而做准备。他最看重的就是巴蜀在五代时期所积累的雄厚财赀:“中国自五代以来,兵连祸结,帑廪虚竭,必先取西川,次及荆、广、江南,则国用富饶矣。”([宋]魏泰,《东轩笔录》,载金沛霖主编,《四库全书子部精要》(下册),天津古籍出版社,1998年,第721页。,为中原文化的保存与发展提供了绝佳的温床。黄巢之乱后,成都成为当时中国的第一大都市和文化艺术中心。39严耕望,《严耕望史学论文集》,上海古籍出版社,2009年,第718页。

盖益都多名画,富视他郡,谓唐二帝播越及诸侯作镇之秋,是时画艺之杰者游从而来,故其标格楷模无处不有。40卢辅圣主编,《中国书画全书》(修订版)第一册,上海书画出版社,2009年,第188页。

巴蜀地区的书写和绘画一样,受益于文人入蜀的唐代文人以及历代割据政权中权要人物对士人的重视与培养。前蜀开国以后,对来蜀避难的“衣冠之士”甚为优待,“典章文物”一时有“盛唐之风”41同注36。。现存四川富顺罗浮洞的前蜀时期石刻题记,虽然漫漶较严重,但是我们依然可以看到,那种字势开阔、挺拔的盛唐风气,与中原拘束狭窄的风气相比,显然不同。《二十四娘造像记》42同注30,第180页。,石存四川广元千佛崖,刻于前蜀乾德六年(924),字势方阔,雍容端庄,虽然未必精工,但足以代表当时的一种书写常态。笔画饱满圆劲,转折处都以转笔完成,几乎不用方折,纵向笔触大多向外拓展,与颜书的主要特征一一吻合。与柳公绰《武侯祠碑》也风格近似,只是稍加肥厚。时至后蜀,统治者更加重视文教。博学多才的毋昭裔,在蜀主孟昶继位的第二年,拜中书侍郎、同平章事,主相位。他于广政元年(938)开始主持《蜀石经》43同注30,第185页。的刻制工作。显示了后蜀政府在文化和政治上对“唐轨”的沿袭和模拟:

孟氏踵有蜀汉,以文为事。凡草创制度,僭袭唐轨,既而绍汉庙学,遂勒石书《九经》,又作都内二县学馆,置师弟子讲习,以儒远人。王师平蜀,仍而不废。44《成都文类》卷三一,景印文渊阁《四库全书》,台湾商务印书馆,1986年,第1354册,第637页。

石经的刻制,是经典保存与传播的最好介质,同时也保留了那一时期,得到官方认可的最具代表的书写风格。这种书写,与作为艺术的书写或许并无关系,但也从根本上反映出一个地域的文化选择。后世的学子们根据这些石经学习经典,他们的书写有可能从此开始,标准、规范是它重要的特点与功能。从结体来看,蜀经大多接近正方形外廓,与正在中原流行的书风没有多少联系,倒是与前揭南汉及闽国的书风有相近之处。相比闵国的《二十四娘造像记》明显更趋瘦劲,且多用方折,棱角分明。当时“孟昶尝立石经于成都,又恐石经流传不广,易以木版”。45王文才、王炎,《蜀梼杌校笺》,巴蜀书社,1999年,第354页。石刻与木刻同时刊布,为的是通过这一举措广教化助人伦,易于传播是他考虑的主要问题。它的风格与今天尚能见到的宋代“蜀刻本”中使用的字体非常接近,介于颜、柳之间,但笔势外拓更近颜体。刻于后蜀广政二十六年(963)年的《报国院大悲龛记》46同注30,第189页。,是颜体书风延续的典型实例,只是肥厚之风不再。整体看来,无论前蜀还是后蜀,他们的书写普遍趋向于颜体方阔、宽博的结字风貌,笔势也以圆为主。从柳公绰的《武侯祠碑》到民间的石刻题记,几乎都呈现出统一的势头。北宋的代表书家李建中,从小生活在这里,成年以后才进入中原,居住在洛阳。他的书风,是以西蜀文化为基底的。可能到洛阳以后,又受到五代以来中原地区书写风气的影响。总体而言,他那肥重而从容的用笔,或许与西蜀地区流行的书写保持着根本性的联系。

入宋以后,中原的书写普遍结字散漫,取法混乱,且用笔细弱,结字狭窄而逼仄。而乾德四年(966)刻于成都的《许璠墓志》(图9)47北京图书馆金石组编,《北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编》第三十七册,中州古籍出版社,1989年,第15页。却依然透露出整饬和谐的盛世之风,似乎没有受到社会和政治变革的任何影响,直接从中唐而来。西蜀书写风格的一贯性告诉我们,书写的延续或转变,一方面取决于士人群体的生存状态;更重要的是有着一以贯之的精神,鼓励他们朝着某种方向努力,而且是共同的努力。中原的现象则告诉我们,并不是中原地区完全没有优秀的书写者。核心问题是,他们普遍缺乏一种相对安定的心理环境,缺乏风格的明确导向,导致漫无目的地进行日复一日枯燥而乏味的书写工作。虽然杨凝式这样的文人,可以拥有相对安定的生活保障,但他内心的真实状态却无从查考。他们难以预料,五代时期的政权更迭会如此迅猛,如此措手不及。杨凝式书写风格的多样性,一方面反映其独特的才能与高度的自觉性;也不能排除另一种可能——中原士人因动荡的政治生活而不得不改变自身的文化选择。

图9 《许璠墓志》,乾德四年

将不同地域的书写风格分开讨论,不是有意区隔一个时代的书写,从而判断他们的关联性。而是通过对同一时期不同地域的书写进行比较,更有助于我们从纷乱复杂的书写风貌中缕析出一条主线。

五代时期,曾经广受推崇的徐浩、颜真卿风格好像突然消逝在广袤的中原大地。连盛唐以来几乎流行于每一个角落的“二王”风格的行书,也在这个时代几近绝迹,只有极少时候被中原以外的地区所采用。一种被改造过的近似于欧、柳的新风尚正在这里逐渐传开,那种宽博浑厚的气质也好像突然被精致、促狭的“寒俭”风气所替代。偷安一隅,“粗有文物”的南方和西蜀各地,给南迁的唐代士人提供了相对安定的生活环境。避免了战乱带来的深重灾难。外迁的北方士人,为这里带来了活力。北方几经淘洗的魏晋以来的文化,被重新带到江南,回到了曾经孳乳它们的沃野之中。从岭外的碑刻到杭州的石屋洞造像题记,无不保存着前朝最具代表的文化元素。本土的文人与南迁士子们在这里碰撞、交流,他们似乎不在意北方的战争,或许也不知道那里的书写正在悄然改变。唐代或更早的书写风格,经此时南方士人们的努力,已经糅合成一种有变化的却与唐人相延续的新书风。

他们无法预料,这种书风将在几十年后被带回中原,并对北方的书写产生影响。而曾经经济发达、文物繁盛的中原大地,历经数十年血战,文物洗劫一空。倡导“文治”的北宋政府,努力挖掘前朝的文化资源。欧阳修等人以自身实践,开展“集古”行动,一时间风气靡然。当徐铉兄弟入宋之时,中原的士人们无不对其风采表示“倾慕”。48《徐铉双溪院记》载:“及宋兴,违命侯来朝,二徐得为王臣,中朝人士皆倾慕其风采。盖亦有以过人者,故特录其书尔。若小篆,则与铉同时有王文秉者,其笔甚精劲,然其人无足称也。治平元年(1064)上元日书。”对于徐氏兄弟的尊敬,不仅因为其本身具备的斯文风采。更重要的是徐铉长期以挽救斯文、践行君子之道为己任;提倡并努力参与新政治秩序的建立,致力于协调南北,并提倡“将学者放在政治权利及其臣民、实用与道德规范[norms]之间的中心位置。在北宋初建,文风尚未大兴的时代,徐铉的一系列观点及实践,自然容易被中朝士人所接受。参见[美]包弼德,《斯文:唐宋思想的转型》,江苏人民出版社,2000年,第164页。李建中也被欧阳修看作北宋书家中最值得称道的人物。除去对个人的欢迎,更是对他们身上所保存的“盛唐”文化致敬。随着南方士人在北宋士人群体中地位的提升,一股孕育了多年的潜在力量,终将在新时代发挥其应有的作用。

三 内外交融

“华夷”之分的观念自先秦到隋唐,历经千百年,已然成为一种以汉人为中心的根深蒂固的民族观念。狄仁杰关于“中外”的叙述很能说明唐人主张畛域分明的态度:

天生四夷,皆在先王封疆之外,故东距沧海,西隔流沙,北横大漠,南阻五岭,此天所以限夷狄而隔中外也。49《旧唐书》卷一三八,〈贾耽传〉,中华书局,1975年,第3786页。

他认为夷夏之间的畛域限隔,是“天所以”为之的常理,本应当各居其地。唐宋时期,在中原王朝的统治之外,往往存在其他民族政权的并峙,且对中央政权造成了极大的威胁,于是“缴内”和“缴外”的观念进一步加强。50张勇,《历史时期西南区域民族地理观研究》[A STUDY OG THE GEOGRAPHICAL IDEAS CONCERNING THE ETHNIC GROUPS SOUTHWEST CHINA DURING HISTORICAL PERIOD],中国文史出版社,2014年,第87页。而五代乱离之际,格局尤为错综复杂,占据中原而建立的政权,自视为唐王朝的合法继承人,在地理、政治和心理上都占有“居中”的地位。限于能力,“华夷”观念的具体讨论不在本文展开。而我们所要关注的是,其他地区与中原在书写方面的联系,能为我们了解五代时期的书写景象提供怎样的思路。不同时期的书写风气,在唐宋书写的延续与转变过程中的意义何在。

我们将以地域为单位,就部分有明确纪年的石刻或书迹做比较,以风格为核心,考察书写传承过程中的“内外”问题。

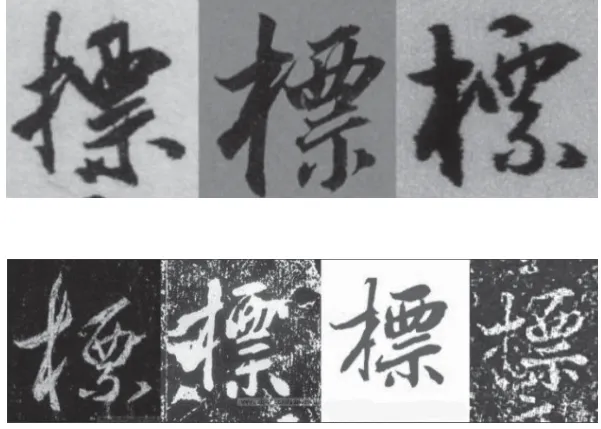

金生是新罗后期重要的书法家,他的书法源于王羲之,在新罗时代备受欢迎,被称为“海东书圣”。51金生(711—791),新罗后期的书法大家。字知瑞,别名玖。擅书法,精隶、行,草书,有“海东书圣”之称。主要书艺有《柏栗寺石幢记》《昌林碑》《华严经石刻》《四游岩序》等。见顾铭学、贲贵春等编,《朝鲜知识手册》,辽宁民族出版社,1985年,第588页。因为新罗对于儒学的倚重52“高丽,海外诸夷中最好儒学,祖宗以来,数有宾客贡士登第者。白天圣后,数十年不通中国。熙宁四年(1071),始复遣使修贡。”见[宋]王辟之、[宋]欧阳修撰,《渑水燕谈录·归田录》,中华书局,1981年,第112页。,入宋以后,使者携带金生的作品入朝,观者竟然误以为是王羲之真迹。学术界并没有完全听信文献的记载,客观认识到金生的书法是王羲之风格的一种拓展和延伸。53关于金生的书法及其在韩国文化史上的地位,已经有多部著作专门论及。如[韩]李基白,《韩国史新论》,国防文化出版公司,1994年,第93页;俞成云,《韩国文化通论》,南京大学出版社,2015年;[韩]李圭馥,《概论韩国书艺史》1,单国防、于文杰译,北京体育大学出版社,2002年。金生的书写,远没有达到与王羲之书写惟妙惟肖的境界。后梁贞明三年(917)僧端目集金生书而成的《行寂塔铭》(图10),从某些细节看来,从书写到集字的水准都与盛唐的集字碑有相当的差距。某些单字的突然加粗与周围的单字很不相称,强烈的笔道粗细变化,使得整碑支离破碎,这种破碎的视觉感受当然是集字的技巧所决定的。如果这件碑刻足以反映金生的书写形貌,我们便可以试着从中找出一些有用的信息。大多笔画的起笔处,保留了唐代以来流行的“枣核”形笔触。如“九”“有”“十”“山”“大”等字。这种起笔尖锋入纸,在入纸铺毫的瞬间作“S”形扭动,使笔触显得饱满而灵动,极富装饰性。唐玄宗《鹡鸰颂》及日本空海的作品中可以见到大量的类似笔触。这种笔触形成于什么时候,本文不做研究,但可肯定的是,它不是王羲之书写中常见的形态,而是唐人学习王羲之过程中所形成的一种新形态。这种运笔的形式,或许是为了再现王羲之笔法内部的丰富运动而不得,转而外化为另一种形态。这种笔触往往在笔画较少的单字中出现。或许更能说明一种心理:笔画较少的单字,容易显得空洞。有两种办法可以改变这种现状,一是让笔画加粗,增加分量;二是在笔触的形态上增加内容,让它变得丰富,从心理上给人以充实的感受。僧人端目在制作此碑时,显然没有忽略这一用笔特征,并当成标志性笔触而大加运用。另外,方正的结字习惯是此碑又一显著的特征。王羲之的行书经过唐人尤其是李北海的“改造”后,和形态方正的楷书形成结合的趋势。原本变化多端的笔画与字形关系,充满着不确定性。在这里,变而为整齐、对称的稳定格局。我们仔细观察《行寂塔铭》的单字,似乎都能在内部看到一个框,这个框使每一个单字成为孤立的个体,稳定而缺乏运动感。虽然集书者十分注意笔画间的位置移动和平行渐变54平行渐变,是邱振中先生提出的概念之一,即单字内部相同方向笔触的排列与组合方式。详见周勋君、丘新巧,《书法:18 个关键词》,现代出版社,2015年,第77页。的处理,但这些努力,仍然没有改变单字内部稳定的方形格局。我们将第五行的“标”字与集王书《圣教序》“标”字并列来看,差距则十分明显:金生所书,将所有横向的笔触“整理”成几乎相同的方向,它们的宽度,有规律地排列,“示”部的梯形结构使整个字变得异常稳定。单字的左右两部分高度差极大地缩小,使外廓更趋正方。我们对比李世民、陆柬之等唐人的单字,可知这种形态自唐代形成以后,对后世产生了极大影响,金生也不例外(图11)。

图10 僧端目集金生书《行寂塔铭》,后梁贞明三年

图11 “标”字对比

其实,李世民对域外的直接影响,有时超过王羲之本身。在朝鲜江原道原州灵凤山的兴法寺,保存有后晋天福五年(940)崔光胤集李世民书而成的《忠湛塔铭》,虽然漫漶严重,但与《行寂塔铭》异曲同工,可以窥见唐代行书的一种面貌。从集字的角度讲,此碑比《行寂塔铭》更流畅。字形修长,趋于单一。文中“为”字突然放大,是李世民书写遗迹中的代表性特征。此碑的存世和《温泉铭》拓本的发现,印证了盛唐文化对周边地区的影响,也印证了文献的记载。

(贞观)二十一年(647),善德卒,赠光禄大夫,余官封并如故。因立其妹真德为王,加授柱国,封乐浪郡王。二十二年(1649),真德遣其弟国相、伊赞干金春秋及其子文王来朝。诏授春秋为特进,文王为左武卫将军。春秋请诣国学观释奠及讲论,太宗因赐以所制《温汤》及《晋祠碑》并新撰《晋书》。将归国,令三品以上宴饯之,优礼甚称。55《旧唐书》卷一百九十九上〈列传第一百四十九上·东夷·新罗国〉,同注49,第5337页。

文中所讲的《温汤》即敦煌发现的《温泉铭》拓本56朱关田,《中国书法史·隋唐五代卷》,江苏教育出版社,2009年,第279页。,李世民的赏赐,为新罗人学习中土的书写文化提供了直接的材料,也为崔氏集书《忠湛塔铭》提供了方便。他们对“王书”风格的误解,与这种特殊的传播机制不无关联。

从现存新罗国的两件碑刻来看,确实在一定程度上保存了盛唐的笔法特征。当翁方纲见到新罗书家吴彦侯所书《灵通寺大觉国师碑》时,不禁感叹,唐宋的中土书家也未必能够写出这样纯粹的“欧法”:

是碑立于乙巳,在宋宣和七年(1125)。所云大觉国师,即东坡诗三韩王子西求法者也。此正楷专欧阳率更,结体迫肖,中华石墨,唐宋书家,如此纯用欧法者罕矣。57转引自冯翠儿,〈李奎报《东国诸贤书决评论序并赞》小议〉,载张伯伟编,《风起云扬:首届南京大学城外汉籍研究国际学术研讨会论文集》,中华书局,2009年,第182页。

唐代流行的书写风格通过金生等人,从唐代中央流传到地方。地方的书写者从此拥有了可资借鉴的范式,大大提高了书写训练的效率。而让金生等人没有想到的是,他们不仅在文化交流方面起到了关键性的作用,更重要的是他为中原地区保留了唐代书写的重要信息。《三国史记》记载:

金生,父母微,不知其世系。生于景云二年(711),自幼能书,平生不攻他艺,年踰八十,犹操笔不休。隶书、行草皆入神,至今往往有真迹,学者宝传之。

崇宁中,学士洪灌随进奉使人宋,馆于汴京。时翰林待韶杨球、李革,奉帝敕至馆,书图簇。洪灌以金生行草一卷示之,二人大骇曰:“不图今日得兄王右军手书。”洪灌曰:“非是,此乃新罗人金生所书也。”二人笑曰:“天下除右军,焉有妙笔如哉?”洪灌屡言之,终不信。58金富轼,《三国史记》(下),杨军校勘,吉林大学出版社,2015年,第677页。

通过今天所能见到的金生书迹来判断,他的书写水平并没有达到杨球、李革那样误认作王羲之的程度。关键问题是,杨、李等人已经对王羲之甚至唐代宫廷的书写十分陌生,只能笼统的判断其风格倾向,很难做到精确的鉴赏。因为,平日能够看到的,大多是近时的书写。所以,不管洪灌如何解释,他们依然疑惑,除了王羲之,还有谁能够写出这样精妙的作品。陶谷在《清异录》中也记载了其亲历的类似事件:

建中元年(780),日本使真人兴能来朝,善书札,有译者乞得章草两幅,皆《文选》中诗。沙苑杨履,显德中为翰林编排官,言译者乃远祖,出两幅示余,笔法有晋人标韵。纸两幅:一云“女儿青”,微绀;一云“卯品”,晃白滑如镜面,笔至上多褪,非善书者不敢用,意惟鸡林纸似可比肩。59[宋]陶谷,《清异录》下卷,载朱易安、傅璇琮主编,《全宋笔记》第一编(二),大象出版社,2003年,第90页。

据考,兴能即唐贞元十九年(803)日本来华大使藤原葛野,随行的有橘逸势、空海等人。60张鹏一,《唐代日人来往长安考》,山西人民出版社,2014年,第31页。当这位“译者”的后代杨履,出示其世代收藏的日人书迹,在场的陶谷研究纸张的同时,还关注到书写中的“晋人标韵”。陶谷留心“文用”并专门记录自己的见闻,而且大多是五代时期在南方的见闻。61张子才,〈陶谷的《清异录》〉,载《语文辞书探研丛稿》,凤凰出版社,2017年,第9页。从《清异录》的内容来看,在当时的南方,尚可以轻易见到前朝文物,人们可以通过它们去追想那个辉煌却已经逝去的时代。身处历经劫乱的中原大地,北方的士人似乎很少得到这样的机会。

藤原葛野的章草已很难见到,但随行的橘逸势及空海却有许多作品流传。我们确实可以通过他们的作品,隐约看到那些久已失传的笔法。洪灌和杨履的展示,不仅给身边的读书人带来了更开阔的视野和感观上的刺激,同时也展示了书写中存在的不同时空的张力。永贞元年(805)五月,先期来到长安的最澄,随藤原葛野还国,在他的行囊里携带有十七种法书,其中就有“王羲之十八帖”“欧阳询法书”等书写资料。62同注60,第55页。这种由“内”而“外”的输出,必于将来向内反馈。陶宗仪《书史会要》中就有这样的记载:宋景德三年(1006),日本僧人寂照(圆通大师)入贡来华,虽不通华语,却善于笔札,能用书写的方式奏对。他为在场的人,讲述了当时日本人“多习王右军书”的现状。后来有商人从日本贸易归来,带回来三件日本人的书迹,其中有野人若愚的章草,在陶宗仪看来中土的善书者未必能及,与此同时,日本人所使用的精良纸墨同样受到人们的关注。63[元]陶宗仪,《书史会要》卷八,载卢辅圣主编,《中国书画全书》,第三册,上海书画出版社,1993年.这一事件,与北宋时新罗使者携带他们的作品入朝一样,让当时的文人士大夫大开眼界。试想,对于久经兵燹的中原来说,王羲之的真迹已经很难见到;一件保存着“二王”书写信息的异域书作,在中原士人们的眼前徐徐打开,其强烈的视觉冲击不言而喻。

在这不知不觉之间,外域所保存的信息,在这样的交流活动中反馈到中原。从自内向外的输出,转而为由外向内的反馈,是盛唐至北宋书写文化中的一个新特征。从南至北,由内而外,书写无时无刻不与地域发生着密切的交互关系。当成长于西蜀的李建中奉母入洛时,一个全新的时代又被开启。