品种和种植密度对高粱主要农艺性状和产量的影响

2021-10-09韩永亮崔江慧罗河月方路斌常金华

韩永亮,崔江慧,罗河月,方路斌,常金华

(1.邯郸市农业科学院,河北 邯郸 056000;2.河北农业大学农学院,河北 保定 071001)

高粱[Sorghum bicolor(L.)Moench]是白酒酿造的主要原料,是中国重要的杂粮作物,具有较强的抗旱、抗捞、耐盐碱等特性,在平原、山丘、涝洼、盐碱地均可种植[1]。影响高粱产量的相关因素较多,主要包括株高、穗长、穗重、穗粒重、出谷率、种植密度等[2],种植密度是影响作物生产的重要因素之一。合理密度能够协调好群体与个体的关系[3],既保证个体发育健壮而不早衰,又能维持一定数量的群体,保证单位面积穗数,有利于发挥高粱品种的增产潜力[4]。前人研究结果表明,种植密度对高粱植株生育及产量的影响很大[5-7],且不同品种特性的适宜种植密度不同[8-10]。冀中南地区高粱种植过去多以零星和间套种植为主,净作面积较少,种植品种多以农家品种为主,缺少主栽品种与配套栽培技术。随着白酒产业的发展,种植高粱效益提高,高粱种植面积进一步增加。为筛选适合冀中南地区种植的优良品种,确定品种的合理种植密度,实现高粱高效生产良种良法配套,本试验选用3个不同类型高粱品种(系),研究3个密度条件下产量及产量因子的变化,为冀中南高粱高产创建提供理论依据和技术支撑。

1 材料与方法

1.1 试验材料

以河北农业大学新选育品种农大红3号、自选品系矮秆1号、红茅梁6号选系为试验材料。

1.2 试验方法

采用双因素完全随机设计[11],3个高粱品种(系),3次重复,3个密度处理分别为90 000、105 000、120 000株/hm2,2次重复,小区面积2.0 m×5.0 m,共种植18个小区,南北行向,周围设保护行。

1.3 田间管理

试验田安排在邯郸市农业科学院试验场,位于邯郸县南堡,土地平整、肥力均匀、中等肥力,前茬作物为大豆,土壤为沙质壤土。栽培措施与大田生产基本一致,2019年5月25日播种,播前施氮磷钾三元复合肥(22-8-10)450 kg/hm2,6月6日定苗,6月23日中耕除草1次,7月14日灌溉1次。

1.4 调查内容及统计方法

成熟期每个小区每个处理选取有代表性的10株测量株高、穗长等性状,收获后对每个处理10个标准穗进行室内考种,测定穗重、穗粒重、出谷率等性状。试验数据用Excel 2007进行整理汇总,用SPSS13.0软件进行统计分析[12]。

2 结果与分析

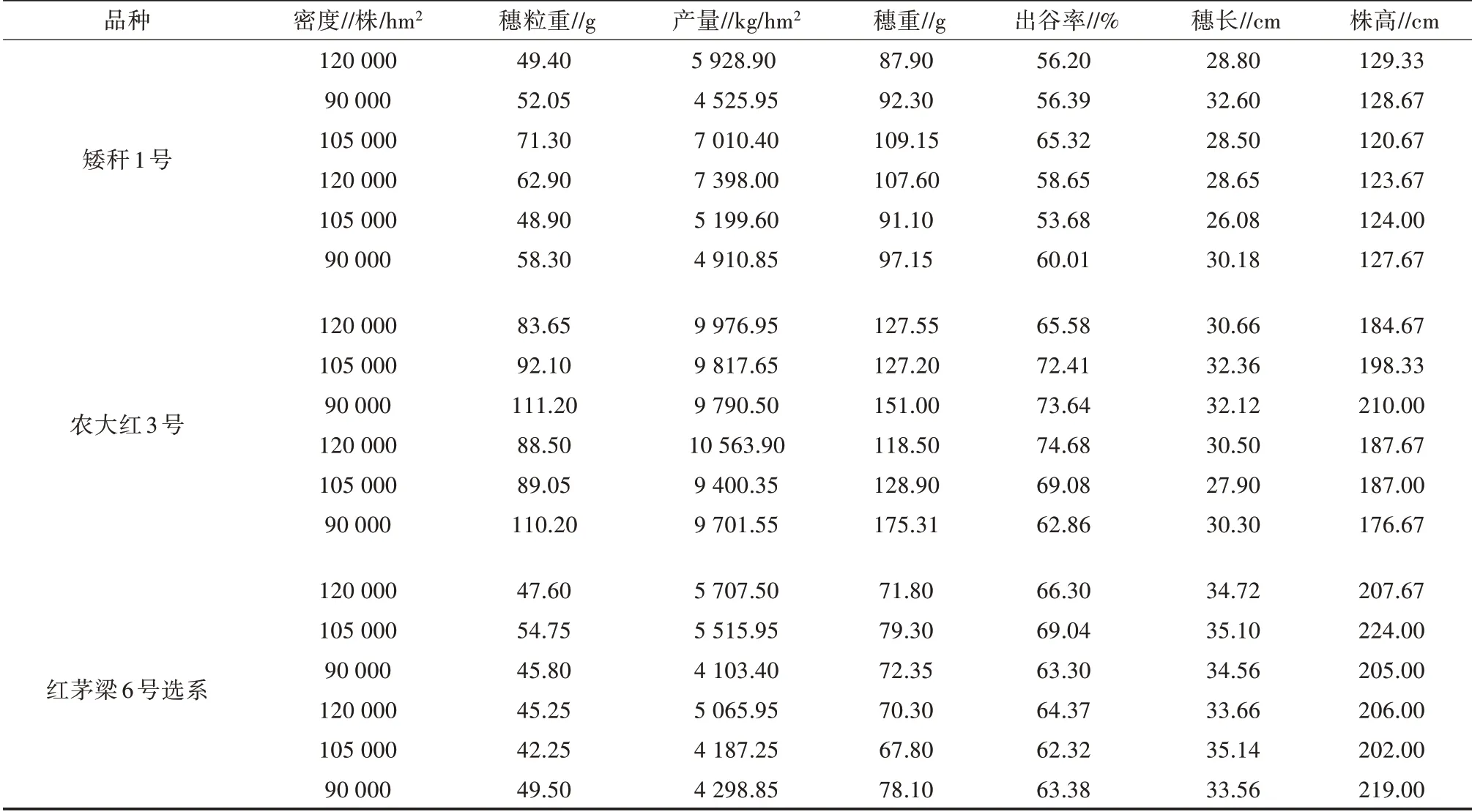

2.1 品种和种植密度对高粱产量及主要性状的影响

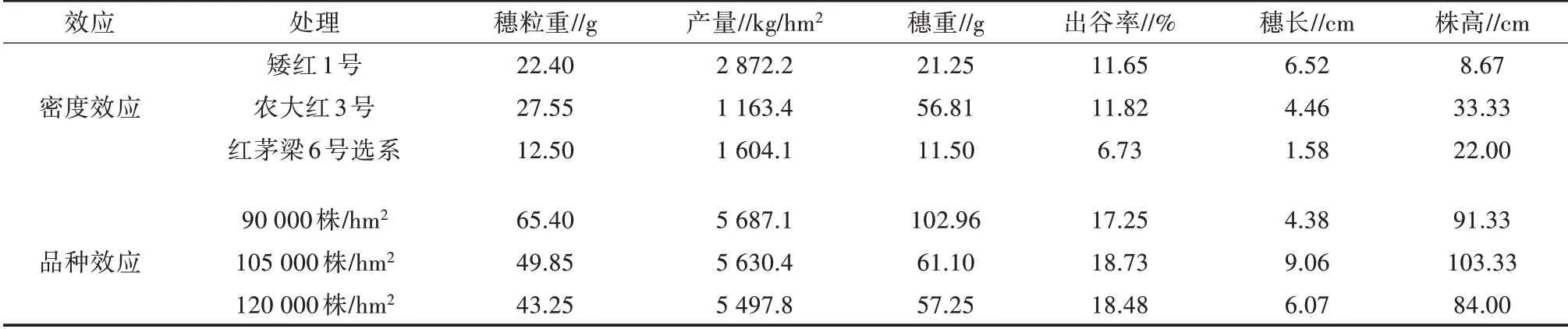

根据不同品种不同密度的高粱产量及主要性状表现(表1),计算各因子每个水平的表型极差,通过极差大小确定因素的主次关系,见表2。由表2可以看出,产量、穗粒重、穗重、出谷率、株高5个性状品种效应产生的极差大于密度效应产生的极差,因此对于这5个性状,品种为主要影响因素;对于穗长性状,虽然品种的影响大于密度的影响,但不同品种受密度的影响不同,矮秆1号和农大红3号受密度影响较大,红茅梁6号选系对密度不敏感。

表1 不同品种不同密度的高粱产量及主要性状

表2 不同品种不同密度的高粱农艺性状极差

2.2 品种和种植密度对高粱产量及主要性状影响的方差分析

品种和种植密度对高粱产量及主要性状影响的方差分析结果见表3。由表3可以看出,穗粒重、穗重、出谷率、穗长、株高5个性状在品种间均存在显著差异(P<0.05),不同种植密度处理差异不显著(P>0.05);对于产量性状,品种间与密度间均存在显著差异(P<0.05);对于穗重性状,品种与密度间互作效应显著(P<0.05),其他性状均不存在互作效应(P>0.05)。从表4多重比较结果可以看出,随着密度的增加,穗粒重、穗重有降低的趋势,出谷率、穗长、株高变化不明显,产量随着密度增加有增加的趋势。不同品种间各个性状差异显著。对3个密度条件下品种产量进行比较(表5),结果显示在相同密度条件下,农大红3号子粒产量均显著高于矮秆1号和红茅梁6号选系,而矮红1号和红茅梁6号选系之间产量差异均不显著。综合来看,农大红3号优于其他2个品种,种植密度为120 000株/hm2时,农大红3号产量水平最高,达到10 270.5 kg/hm2。

表3 高梁不同性状方差分析

表4 不同性状多重比较结果

表5 相同密度条件下不同品种子粒产量比较

3 小论与讨论

本试验中,在肥力一致的土壤条件下,种植密度和品种对产量都有影响,品种的增产作用大于种植密度的增产作用,其中农大红3号产量水平显著高于其他品种。品种和种植密度是影响高粱高产创建的重要因素,品种固定的情况下,合理密植可以创造优良群体结构,又可以协调各个性状之间的关系,适当增加种植密度是实现高产的有效途径[13]。牟芝兰[14]研究得出,只有在适当的密度下,个体植株占有的资源空间和份额适中,才可获得理想的产量。本试验中90 000、105 000、120 000株/hm23个密度水平下高粱产量差异显著,120 000株/hm2可以显著提高产量,其他性状并未表现出被显著抑制,随着穗数增加,穗粒重并未显著降低。这一结果与丁国祥等[15]研究一致。有研究[16-19]指出,高密度种植高粱不但可以增加穗柄伸出长度和穗柄长度,还有利于机械化收割[20],而且还可以降低桃蛀螟对高粱的危害。因此选用农大红3号在冀中南地区种植,适宜密度在120 000株/hm2左右即可实现较高产量,也有利于实现机械化采收。本试验中密度水平未涉及120 000株/hm2以上,同时仅对品种和密度2个因素进行分析,并未对肥力设置梯度试验,今后仍需对这些方面作进一步研究。