草原剪纸

——绽放在中国北方的牧野之花

2021-10-08王红川包头师范学院美术学院

王红川 包头师范学院美术学院

在我国异彩纷呈的艺术门类中,有一簇绽放在北方的牧野之花,那就是至今仍以活态传承为主要存在方式的草原剪纸。

一、草原剪纸的理论构架

作为根植于泥土、芬芳于世界的民间艺术,草原剪纸之所以数千年来生生不息、代代相传,是因为其有坚实的理论基础,只不过人们司空见惯,没有给予足够的重视罢了。现在搭建起草原剪纸的理论构架,对其进行耙梳、整理、概括、提炼和升华,适逢其时,有着深远的历史意义和积极的现实意义。

在中国,草原广布于东北地区西部、内蒙古、黄土高原北部、西北荒漠地区山地和青藏高原大部分地区。全境处于中国北方草原核心区的内蒙古,几乎占据了中国北方草原百分之九十之多。在岁月千更万迭的过程中积淀了东部赤峰一带新石器时期的红山文化,中西部呼和浩特地区七十万年前旧石器时期的大窑文化和包头地区的新石器时期阿善文化与仰韶文化等,这些文化次第或同期出现,创造了人类辉煌的文明,也影响了周边地区文化的发展与交融。当今中国的北方草原,从文化的角度来说,是一个以汉族和蒙古族为主、多民族共生、文化形态以蒙汉交融为主要特色的地区,具有独特的生活习俗和文化传统。

二、草原剪纸的社会实践

草原剪纸不是空泛的说教,而是有广泛的社会实践的,从远古到现在,从萨满教到日常生活,从岁时节令到巫仪禁忌,从东部到西部,古往今来的剪纸艺术家始终都在用一把剪刀激情诠释着不同历史时期、不同民族的波澜壮阔的历史画卷。

北方草原处于干旱、半干旱的大陆性气候地带,冬季寒冷,夏季温热,降水少,蒸发强烈,植物主要以旱生的窄叶丛生禾草及根茎禾草等为主,这里的动物数量繁多,尤以蚳齿类、有蹄类及昆虫为最。这样的生态环境滋生的动植物习性与人的生存息息相关,很多启发人类族群生存发展、战无不胜的生命载体被崇奉为图腾,如给人以生生不息启示的太阳,生命力旺盛的大树,勇猛的虎、狼,善奔跑的鹿,高飞的鹰,繁殖力强的兔、蛇、鱼、蛙等,人们将它们的自然习性理想化为超能力的象征,长此以往形成约定俗成的吉祥文化符号,成为鼓舞人们精神的神符,或镌刻于山岩之上,或彩绘于不同时期的陶器之上,或被浇铸成青铜器、铁器而流传至今,这些身负崇高使命的图符都具有了约定俗成的造型与审美的形式,也形成了草原地域独特的文化艺术形态。其中,最具特色的造型方式就是镂空意识驱使下的纹样变化。在我国北方的大草原上,无论是匈奴族、鲜卑族还是契丹族或蒙古族,都有以雕镂金属皮革为饰的传统,这是秉承了草原上原始的镂空意识。这些审美实践的方式在汉代造纸术发明后就以剪纸为媒介的形式逐渐占据了生活舞台。从历史上流传下来的草原民间剪纸中承载着游牧、渔猎、农耕等多民族、多文化交融后形成的多元化的多神崇拜的艺术符号。

北方草原剪纸中有非常多样的动物图形,有鹿、鹰、鱼、蛙、马、牛、猪、兔、蛇、鼠、狮、虎、鹤、鸡、龙、凤等,最典型的是“鹿回头”和“鹰踏兔”,它们都有着深远的文化渊源。鹿的形象在青海、西藏、阿拉善盟、巴丹吉林沙漠、贺兰山、阴山、大兴安岭以及蒙古国巴托依和腾格里山等地区新石器时代的岩画中到处可见,而且在内蒙古包头北部阴山的前公中村附近的山石上还保留着北方民族的原始岩画“鹿回头”的形象,这反映出鹿是北方游牧民族早期普遍崇拜的图腾神之一。

在原始人的心目中,鹿是新生、腾飞、胜利、超自然力的象征。有专家指出,鹿角的枯荣与“物候历法”有关,“鹿回头”的造型象征冬去春来生命的复苏与轮回。鹿角能辟邪,也象征太阳的光芒,原始时期图腾动物的角具有促进人类或生物的丰育以及辟邪祈祥的功能,这是中西方远古巫文化中的共识。鹿角还是生命树的象征,北方游牧民族慕容鲜卑族及北朝突厥族等都有鹿头花、牛头花金冠饰出土,它们都是生命树的变体造型,这是从远古鹿崇拜演化生成的复合型适用纹饰。

文化发展交融的后期,“鹿”与“禄”谐音,是高贵、吉祥、福禄的象征。民间图案和剪纸中将鹿和鹤放在一起曰“鹿鹤同春”,取禄寿双全之意。鹿文化覆盖面非常广阔又具深刻而丰富的文化内涵,今天草原剪纸中以“鹿回头”为典型的各种鹿形剪纸体现出人们对鹿具有的吉祥寓意已成约定俗成的观念。

“鹰踏兔”的图形完全取自于草原生活,它在世界上也广为流传。鹰是草原上飞得最高的鸟,体魄雄健,性情凶猛,喙、爪均很锐利。北方游牧民族认为鹰是太阳鸟,是天神的使者。北方匈奴、突厥、羌族、蒙古族等都曾将鹰作为图腾神之一,在乌兰察布市的且推嘛喇庙一带的岩画上广泛分布有鹰、飞鹰、双鹰等图形,这些图形的年代最早可追溯到新石器时代。鄂尔多斯博物馆藏有内蒙古杭锦旗阿鲁柴登出土的战国时期鹰形金饰片,是古匈奴人崇拜天、崇拜鹰的实证。鹰图形在崇尚英雄主义的草原上,从岩画到青铜(器以及历代墓葬出土物中多有出现。而兔作为弱者并不会作为图腾的选择,成为游牧部落精神力量的寄托,但其发达的生育能力和阴性的特征正是中原农耕文明所崇尚的,其与鹰成为阴阳相合的化生万物的隐喻象征符号,是北方草原游牧文化和中原农耕文化相碰撞的产物。“鹰踏兔”剪纸隐含有阴阳交合、后代昌永的生存繁衍意识。

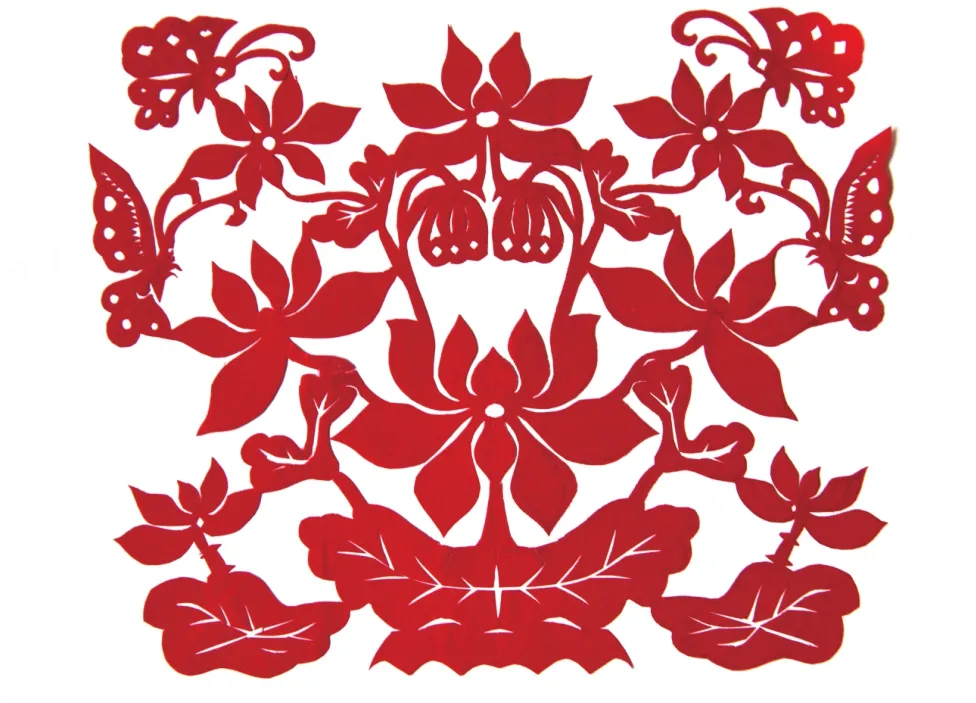

草原剪纸中有很多作为神祇的动物头上或身上加上象征太阳的十字符号,就更具有了鲜明的神格功能,可以驱邪求吉保平安。有的动物与植物、花鸟、物件等辅助纹样相结合,如“蛇盘兔”“老鼠爬杆”“碗里卧鱼”“水鸭子卧莲”“鸡鹐蝎子”“猴抽烟”“猴坐凳”“猴吹喇叭”“狮顶灯”“马驮元宝”“骆驼送宝”“鱼钻莲”“凤戏牡丹”等,具有非常丰富的生育繁衍、富贵多子的吉祥文化寓意(如图1)。花卉中除了常见的牡丹、桃花、杏花外,“石榴坐盆”“瓶里插花”等都是古老的隐喻阴阳相合的剪纸纹样。草原剪纸中以人物造型为主的剪纸也很多,如“拉手娃娃”“扫天婆”“抱鱼娃娃”“爬娃娃”等,有巫仪、生育崇拜、传统教育等丰富的含义。反映当地民俗生活的剪纸目前发现的并不多,但很有地域文化特色,如“十二圆锁花”“蒙古喜字”等。草原剪纸中还有一部分文字、符号化纹样,如“动物十字纹”、各种变体的“云纹团花”“葫芦生子”等,这些纹样都可以追溯至远古的历史。有一部分草原剪纸如云头如意纹、拉手娃娃、葫芦生子、辟邪招魂的大爪子、蒙古族萨满密咒剪纸、蒙古傩仪面具上的各种吉祥纹样等,始终充当着民俗文化空间中实现诉求目标的艺术媒介。随着时代更迭,草原剪纸内容日益丰富,更加贴近生活、超越生活,“剪飞马”与“风马旗”同义,骆驼驮宝、拉骆驼蹄印多多,与蹄印象征繁殖兴旺论相符,还有反映当下生活场景的民间生活等。

图1 《福禄寿喜》 杨凤兰(包头)/作

草原剪纸来源于生活,服务于生活。其跨域辽阔、文化内涵丰富博远,纹样的符号化是其形成隐喻象征手段的主要形式。另外,草原剪纸艺术形式的表达不受时间和空间概念的约束,与别处的剪纸体现出来的艺术风貌一样,草原剪纸的纹样构成随心所欲,充满了理想主义的浪漫色彩(如图2)。

图2 《蝶扑花》 白玉双(赤峰)/作

三、草原剪纸的传承发展

纵观草原剪纸,历史久远,文化内涵非常深厚,极具地域文化特色,从中可看到北方游牧民族生存信仰的图腾符号,也可看到以中原为基础的农耕文明在草原上扎根发展的具有隐喻与象征性的吉祥图符,更可贵的是,象征性的剪纸图形表现了游牧文明与农耕文明交融、流变、再生的具有本地域特色的民俗生活。

可以说,草原剪纸是指那些源于北方草原文化,由草原游牧为主的多民族代代相传,直到蒙古族统一蒙古各部后,作为草原游牧民族的主体文化承载者,依然以活态的形式在民间祭祀、巫仪、岁时节令、人生礼仪和日常生活中惯常使用着的具有文化和艺术特性的剪纸,包括原生的、续生的和交融流变的各种剪纸形式。草原剪纸是一部活着的、充满变化与传奇的文化发展的史书。

草原剪纸作为一种民间艺术,始终得以传承与发展,不管社会如何变迁,剪纸一直给予满腔热忱的生动记录,这种记录就是传承、就是发展、就是创新。

草原剪纸与其他艺术一样,传承与创作的人群可分为三个层面:除了在文化部门、高校等专门进行研究与创作的文化艺术工作者外,商品市场上活跃着的剪纸艺人比较多,他们的作品在频繁的文化交流活动中很快就能推向市场,但此层面的文化秩序比较乱,往往成为大众以为的草原剪纸的原生艺术形式,但在学界并未得到完全认可,因为就其艺术性和文化内涵来讲,缺乏地域特色和民间剪纸原生性符号语言是普遍的现象。其实,我们最应该关注的应是生活在底层的广大老百姓,他们是真正的民俗生活的守望者,他们毫无功利思想,因精神和生活所需将远古的文化记忆虔诚地传摹下来,经过长期的文化与艺术积淀,形成草原剪纸的文化生命之根基。但他们是濒于失传的、被忽视的、正在趋于老龄化的传承群体,需要大力保护与支持。

文化产业和文化产业化是两个概念,文化产业是我们的文化家产,日本称其为文化财,法国等许多国家都对本国各地域的文化家产做过非常详细的普查与记录。 对于文化产业要大力挖掘与保护,而进行文化产业化要有正确的导向,使文化产业在传承与保护的过程中得到经济与文化的双赢发展。

草原剪纸应该大力普查搜集并进行保护与研究,关注民间剪纸使用的文化空间的传承现状,尤其要对传承人进行深入的口述调查与研究。

对草原剪纸传承人的保护不是改造,而是挖掘其自由状态下对传统纹样的丰富记忆。还要对相关的民间艺术种类,比如由民间剪纸派生的民间刺绣、印染,甚至泥塑、雕刻、编织等多种手工艺的传统制作方法和传承人进行细致的调查与记录研究。了解我们当地的文化家产,是延续和保持我们民族的精神血脉和民族文化基因最基本的工作。

近几年,全国各地举办了数不清的民间剪纸展、剪纸大赛,在这些活动中逐渐形成一种创作的风气,但同时许多创作者已不自觉地把展览演绎成一场假、大、空的大比拼,剪纸的剪味和纸味逐渐弱化,绘画味日趋严重,有的剪纸作者总是考虑市场的需求问题,所以个性化的剪纸越来越少,地域特色越来越淡,各地的剪纸面貌趋于大众化。

对当地的文化产业进行合理的可持续性的保护,有些地方做得非常出色,比如山西吕梁举办的年俗文化节中的民间艺术作品展览,其中吕梁民间剪纸是主要展示内容,还有饮食风味展示、民间歌手大赛及民间戏曲舞台展演、年俗文化观摩与年俗文化与文化产业发展论坛。他们在抓好民间艺术和民俗文化挖掘整理工作的同时,利用年俗文化节举办的一系列活动,充分展示了吕梁独具特色的民俗文化,使年俗文化节活动真正成为展示和传播社会主义先进文化的重要阵地,成为培育伟大民族精神的重要载体,成为丰富人民大众精神文化生活的重要渠道。

在草原剪纸艺术产业的传承与发展过程中要充分利用得天独厚的民间文化资源,对体现草原文化的剪纸符号语言进行深入挖掘,理清其发展的文化脉络,把握传统剪纸的造型特色和艺术变化的规律,用传统的剪纸语言再现生活,这才是保持草原剪纸独特性的真正传承方法。在不断丰富草原剪纸传承与保护的实际行动和各种舆论宣传、展示活动的同时,也要有选择地宣传推出一系列具有本土特色的、科技含量高、文化含量大、具有鲜明传统文化符号的文化产品。这也许是以剪纸为文化媒介推动本地域经济社会全面协调、持续发展的可行道路。