针刺联合毫火针治疗心脾两虚型失眠的临床疗效及对患者焦虑、抑郁状态的影响※

2021-10-08丁金磊陶善平何天峰段希栋周丽艳

丁金磊 陶善平 何天峰 段希栋 周丽艳 王 红

(上海市嘉定区中医医院针灸科,上海 201899)

失眠是以入睡困难、睡眠浅、睡眠时间短、睡眠质量差等诸多因素中的一个或多个因素引起的睡眠不能满足身体需求,从而对白天功能产生影响的一种主观体验。有研究显示,我国失眠发病率超过30%,高于发达国家[1]。失眠属中医学不寐、不得卧范畴。失眠的发生常伴随疲劳及焦虑、抑郁等情绪障碍,这些症状和疾病常与失眠相互影响。毫针治疗失眠有安全、疗效确切、操作简便、无副作用的特点,而毫火针兼有火针、毫针的双向功能,较火针创伤小,患者易接受[2]。2018-11—2019-10,我们应用针刺联合毫火针治疗心脾两虚型失眠39例,并与单纯针刺治疗36例对照,观察临床疗效及对患者焦虑、抑郁状态的影响,结果如下。

1 资料与方法

1.1 病例选择

1.1.1 诊断标准 西医诊断参照《中国精神障碍分类与诊断标准第三版(精神障碍分类)》[3]中失眠的诊断标准。中医诊断及辨证分型参照《中医病证诊断疗效标准》[4]中不寐的诊断标准,辨证为心脾两虚型,主症:不易入睡、多梦易醒,心悸,健忘;次症:头晕目眩,神疲乏力,面色少华;舌脉:舌淡,苔薄,脉细弱。

1.1.2 纳入标准 符合以上诊断标准及辨证标准;年龄20~65岁;未服用镇静、催眠药物,或曾服用镇静、催眠药物,但已停药2周以上;本研究经医院医学伦理委员会审批通过,患者自愿签署知情同意书。

1.1.3 排除标准 其他躯体或严重精神疾病等导致的继发性失眠;妊娠期、哺乳期妇女;倒班等引起失眠者;合并严重心、脑、肝、肾等疾病者。

1.2 一般资料 全部75例均为上海市嘉定区中医医院针灸科(41例)、推拿科(25例)、康复科(9例)门诊患者,按照随机数字表法分为2组。治疗组39例,男10例,女29例;年龄27~65岁,平均(48.19±11.06)岁;病程2个月~38年,平均(101.96±85.97)个月。对照组36例,男8例,女28例;年龄23~64岁,平均(43.88±10.53)岁;病程3个月~33年,平均(97.00±74.59)个月。2组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.3 治疗方法 2组治疗均由工作8年以上的医师执行,均经严格统一培训,操作流程标准化。

1.3.1 对照组 予针刺治疗。取印堂、四神聪、安眠(双侧)、神门(双侧)、申脉(双侧)、照海(双侧)、心俞(双侧)、脾俞(双侧)[5]。选用一次性无菌针灸针(无锡佳健医疗器械股份有限公司),患者先仰卧位,手心朝上,针刺印堂、四神聪、安眠、神门、申脉、照海;上述穴位针刺完毕,再俯卧位针刺心俞、脾俞。心俞、脾俞穴使用0.30 mm×40 mm一次性无菌针灸针,余穴均使用0.25 mm×25 mm一次性无菌针灸针。针刺前,用75%医用酒精对取穴部位皮肤严格消毒,印堂提捏进针,向下平刺8~13 mm;四神聪向后方平刺8~20 mm;安眠直刺10~20 mm;神门避开血管直刺8~10 mm;申脉直刺5~8 mm;照海直刺13~20 mm;心俞向脊柱方向斜刺13~20 mm;脾俞直刺13~20 mm。心俞、脾俞用补法,余穴均用平补平泻法,得气后留针30 min,每10 min行针1次,每日治疗1次。

1.3.2 治疗组 在对照组治疗基础上加毫火针治疗。针刺治疗结束后,取心俞(双侧)、脾俞(双侧)、中脘、足三里(双侧)进行毫火针治疗[6]。各穴常规消毒,使用0.30 mm×40 mm一次性无菌针灸针。操作:心俞点刺3~8 mm,脾俞点刺3~8 mm,中脘点刺8~13 mm,足三里点刺8~13 mm。酒精灯灯焰离穴位6~8 cm,一次性无菌针灸针在酒精灯外焰烧1~2 s,至针尖白亮,快速刺入穴位即出针,点刺1次。每穴用一根针灸针,针具不重复使用。每日治疗1次。

1.3.3 疗程 2组均6 d为1个疗程,疗程间休息1 d,共治疗2个疗程,疗程结束后2周随访。

1.4 观察指标及方法 ①比较2组治疗前后及随访时匹兹堡睡眠质量指数(PSQI)评分[7]。该量表包含睡眠质量、入睡时间、睡眠时间、睡眠效率、睡眠障碍、催眠药物、日间功能障碍7个部分,每部分分值为0~3分,总分21分,评分越低说明睡眠质量越好。②比较2组治疗前后及随访时失眠严重指数量表(ISI)评分[7]、疲劳严重程度(FSS)评分[7]、贝克焦虑量表(BAI)评分[7]、贝克抑郁量表(BDI)评分[7]变化。ISI总分28分,0~7分为无失眠,8~14分为轻度失眠,15~21分为重度失眠,22~28分为重度失眠。FSS量表用来评估患者疲劳程度,由9个条目组成,每个条目有7个分值点评价,1分代表非常不同意,7分代表非常同意,中间逐渐过渡,总分63分,得分越高表示疲劳程度越重。BAI共21个问题,每个问题得分0~3分,总分63分,得分越高焦虑越严重。BDI由21个条目组成,每个条目得分0~3分,总分63分,0~13分为无抑郁,14~19分为轻度抑郁,20~28分为中度抑郁,29~63分为重度抑郁。

1.5 疗效标准 PSQI减分率(%)=(治疗前PSQI总评分-治疗后PSQI总评分)/治疗前PSQI总评分×100%。痊愈:PSQI减分率≥75%;显效:PSQI减分率50%~74%;有效:PSQI减分率25%~49%;无效:PSQI减分率<25%[7]。以痊愈+显效+有效统计总有效。

2 结果

2.1 2组病例完成情况 治疗组39例,剔除3例(因针刺疼痛1例,未坚持治疗2例);对照组36例,剔除2例(未按要求治疗2例)。最终治疗组36例、对照组34例完成研究。

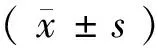

2.2 2组疗效比较 见表1。

表1 2组疗效比较 例

由表1可见,2组总有效率比较差异有统计学意义(P<0.05),治疗组疗效优于对照组。

2.3 2组治疗前后及随访时PSQI评分比较 见表2。

表2 2组治疗前后及随访时PSQI评分比较 分,

由表2可见,2组治疗后及随访时睡眠质量、入睡时间、睡眠时间、睡眠效率、睡眠障碍、催眠药物、日间功能障碍评分及总评分均较本组治疗前降低(P<0.05);治疗组治疗后及随访时入睡时间、睡眠时间、睡眠效率、睡眠障碍、日间功能障碍评分及总评分均低于对照组同期(P<0.05)。2组随访时睡眠质量、入睡时间、睡眠时间、睡眠效率、睡眠障碍、催眠药物、日间功能障碍评分及总评分与本组治疗后比较差异均无统计学意义(P>0.05)。

2.4 2组治疗前后及随访时ISI、FSS、BAI、BDI评分比较 见表3。

表3 2组治疗前后及随访时ISI、FSS、BAI、BDI评分比较 分,

由表3可见,2组治疗后、随访时ISI、FSS、BAI、BDI评分均较本组治疗前降低(P<0.05);2组随访时ISI、BDI评分均较本组治疗后升高(P<0.05);治疗后、随访时治疗组ISI、FSS、BAI、BDI评分均低于对照组同期(P<0.05)。

2.5 2组安全性评价 治疗组36例,治疗过程中发生针眼发红伴痒感1例;对照组34例,发生穴位局部轻度血肿1例。均对症处理后症状消失。

3 讨论

中医学称失眠为不寐、不得卧、不得眠、目不瞑等,其病机有阴阳失调、营卫不和、脏腑功能失调、痰瘀内阻等。《灵枢·大惑论》曰“夫卫气者,昼日常行于阳,夜行于阴,故阳气尽则卧,阴气尽则寤”,《灵枢·营卫生会》曰“其营气衰少而卫气内伐,故昼不精,夜不暝”。由此可见,营卫通调才能维持正常睡眠。《临证指南医案》云“不寐之故,虽非一种,总是阳不交阴所致”,可见失眠病机是阴阳失交,夜间阳不入于阴。脏腑功能失调导致失眠,最为常见的原因为心系功能失调,此外还涉及肝、脾、肺、肾诸脏,《灵枢·胀论》“夫心胀者,烦心短气,卧不安”,《素问·逆调论》载“胃不和则卧不安”。可见心脾功能失调是引起失眠的重要原因。焦虑和抑郁常伴随失眠发病,在中医学中属郁证范畴,其治疗主要从心论治,宜养心调神,因此心脾两虚型失眠治则主要是健脾益气,养心安神。

中医治疗失眠的方法较多,主要有针刺、艾灸、推拿、穴位埋线、中药口服等,其中针刺治疗失眠的有效性已得到证实[10-11],通过针刺相关穴位可以疏通经络,平衡阴阳,疏肝理气,交通心肾,健脾益气,养心安神,从而改善失眠相关症状。中医学认为,火性为阳,阳主升散、畅达,毫火针疗法是将普通的一次性毫针在酒精灯上烧红后刺入穴位的一种治疗方法,增强毫针对穴位的温热刺激作用,鼓舞正气,温阳通络、健脾益气、调理阴阳作用更强,而且其疼痛感较特制钨合金火针要小得多,这可提高失眠患者的针刺体验,减轻畏针情绪,有利于患者坚持治疗。现代医学研究表明,火针点刺相关穴位,可改善血液循环,增强代谢,调节炎症因子释放,调节机体免疫,且能调节中枢和周围神经功能状态。火针治疗失眠的疗效已被证实[12],其机制可能是由于烧红的毫火针刺激相应穴位后,穴位局部灼热感较强,针感遗留时间更长,持续的良性刺激促进血液循环,加强代谢,从而健脾益气,振奋阳气,减轻了患者失眠、疲劳症状,消除其负面情绪[13]。

有文献挖掘研究发现,失眠的针刺治疗中,使用频率最高的穴位是神门,选穴最多的经脉是督脉,取穴部位最多在头面颈项部,而使用最多的对穴包含照海、申脉,心俞、脾俞[10]。本研究针刺选穴包含使用频率最高的神门、四神聪,头面部安眠、印堂,以及对穴照海、申脉,心俞、脾俞。印堂为经外奇穴,安神助眠;四神聪位于巅顶,镇静安神;安眠为治疗失眠的经验效穴;神门为手少阴心经之输穴、原穴,为治疗失眠要穴,补益心气,安定心神;申脉、照海为八脉交会穴,分别通阳跷脉和阴跷脉,阳跷脉和阴跷脉共同司眼睑开阖,二穴合用调理阴阳,调节睡眠;心俞、脾俞分别为心和脾的背俞穴,针对心脾两虚型失眠,可补益心脾,养血安神。毫针针刺诸穴,可以疏通经络,健脾养心,调理阴阳,安神助眠。治疗组在单纯针刺基础上增加毫火针点刺中脘、足三里、心俞、脾俞。中脘属任脉,为胃经募穴,八会穴的腑会,可健脾益气,调理脏腑。足三里属足阳明胃经,为胃经下合穴,毫火针点刺可增强温阳健脾、益气调神作用,从而达到治疗心脾两虚型失眠目的。

临床失眠相关量表较多,但最为详细的是PSQI,该量表可评估患者近1个月的睡眠状况[14];ISI是从患者自身感受的角度评价失眠的严重程度[15];失眠常伴随疲劳、焦虑、抑郁,研究这些因素,对治疗失眠、提高患者生活质量至关重要。FSS量表用来评估患者疲劳程度[15];BAI、BDI主要评定患者受焦虑、抑郁症状影响的程度[15],从而反映患者焦虑、抑郁的严重程度,本研究用来评定患者精神疾病严重程度,决定其能否进入研究,从而保证研究安全顺利进行。

本研究结果显示,2组治疗后及随访时PSQI各项评分及总评分均较本组治疗前降低(P<0.05);治疗组治疗后及随访时入睡时间、睡眠时间、睡眠效率、睡眠障碍、日间功能障碍评分及总评分均低于对照组同期(P<0.05)。2组治疗后、随访时ISI、FSS、BAI、BDI评分均较本组治疗前降低(P<0.05);2组随访时ISI、BDI评分均较本组治疗后升高(P<0.05);治疗后、随访时治疗组ISI、FSS、BAI、BDI评分均低于对照组同期(P<0.05)。提示2组治疗对失眠患者的睡眠状况和日间功能状态均有改善作用,且疗效持续不低于2周。针刺联合毫火针治疗失眠,在降低入睡时间、睡眠时间、睡眠效率、睡眠障碍、日间功能障碍评分及总评分方面疗效更优,更能改善患者失眠严重度、疲劳严重度、焦虑、抑郁状态。可能是因为治疗组在对照组针刺基础上增加了毫火针点刺中脘、足三里、心俞、脾俞,增强了温阳健脾、益气调神作用。

综上所述,针刺联合毫火针治疗心脾两虚型失眠,可改善患者失眠症状和疲劳、焦虑、抑郁程度,值得临床推广应用。