喀喇沁旗林草人的“守卫者”精神

2021-10-08胡文颖张柳娜内蒙古喀喇沁旗林业和草原局

胡文颖 张柳娜 内蒙古喀喇沁旗林业和草原局

2019年7月15日,对喀喇沁所有林草人来说是具有重大历史意义的一天,习近平总书记为喀喇沁旗生态建设发展画下了浓墨重彩的一笔。那一天,习近平总书记顶着烈日,穿过林间小路,来到了务林人身边,在关心生态建设的同时,更不忘关切一线护林员的生活保障,留下了殷殷嘱托和深情关爱。“中国是世界上最大的人工林贡献国。这么大范围持续不断地建设人工林,只有在我国社会主义制度下才能做到。筑牢祖国北方重要的生态安全屏障,守好这方碧绿、这片蔚蓝、这份纯净,要坚定不移走生态优先、绿色发展之路,世世代代干下去,努力打造青山常在、绿水长流、空气常新的美丽中国。”这是总书记对几代林草人几十年奋斗和付出的肯定,是总书记对喀喇沁旗所有生态建设者的厚望重托,是所有林草人守护绿水青山的永恒追求和动力源泉。

两年过去了,喀喇沁旗林草人认真践行绿水青山就是金山银山的理念,不断推动林草高质量发展,取得了有目共睹的成绩——绿水青山再添绿、产金银,人民群众幸福感、获得感显著提升。今天喀喇沁的秀美山川,写满了林草人奋斗的记忆,是一代代林草人秉承着绿水青山“守卫者”的奉献和奋斗精神,久久为功,成就了今天喀喇沁旗浓郁的生态底色。

上世纪六七十年代造林场景

绿水青山中的奋斗记忆

难以想象,70年前的喀喇沁,生态脆弱,水土流失严重,森林覆盖率不足5%。1949年,全旗开展“植树造林,保护森林”运动,严禁砍伐国有林,切实保护好山林。这是喀喇沁旗林草人绿色奋斗的开始。从1952年“自采自育自造自护”的“四自”运动,到1954年首次人工直播油松造林获得成功,到1964年确定“永续作业、青山常在”的方针,到1966年旺业甸林场研究的“次生林改造技术”获得成功,到1978年“三北”防护林体系建设一期工程的全面开展,到1985年飞播保存率由第一次飞播不足10%提升至89.4%,到1988年第一次荣获自治区科技进步一等奖,到被授予全国林木良种基地先进单位,到1989年入选国家科委500 项“改革开放十年国内重大科研成果”,到1992年喀喇沁旗在半干旱石质山区飞播乔、灌、草造林获得巨大成功,填补了内蒙古自治区飞播针叶树造林空白,到1993年获批建立马鞍山、龙泉寺等国家森林公园,到1995年“三北”防护林体系建设二期工程高质量全面完成,到2001年旺业甸林场林木良种基地建设项目正式立项,到优良苗木远销周边省份。一路走来,绿水青山中留下了林草人奋斗的记忆。

“男女老少齐上阵,肩挑人扛把林造”是曾经造林动人场面的真实写照,经过几代林草人的努力建设和守护,喀喇沁旗生态建设成果斐然。1996年,全旗累计完成飞播造林79.3 万亩;2001—2013年,全旗累计完成封山育林48.6 万亩;2001—2014年,全旗累计完成人工造林58.8 万亩。截至2020年,全旗有林地面积275 万亩,林木蓄积量达737.2 万立方米,森林覆盖率达57.8%,位居赤峰市第一。

不难想象,这一串串数字是几代林草人艰苦付出的结果。都说世上本无路,走的人多了便成了路。是一代代林草人用双脚在座座荒山上踏出了无数条山间小路,把一棵棵绿色希望栽遍座座大山的每个角落。他们对起早贪黑、风餐露宿、住马架房、睡简易帐篷、喝冰雪水早已习以为常。上山下乡有一台自行车他们都觉得无比幸福,从陡峭的山坡上往下骑的时候,车后挂着粗重的木头疙瘩防止车速过快,美其名曰“林间坦克”。他们斗严寒、冒酷暑、迎风雨,靠着一双手、两条腿,扛着树苗、挑着水,完成了一个个艰难的造林任务。他们有着愚公一样的执着,即使是贫瘠的石头堆,他们也能造出一片片山林。他们在一间间破旧的办公房内,一笔一画地记下了工作的点滴,字里行间充满了对大山的无比热爱。

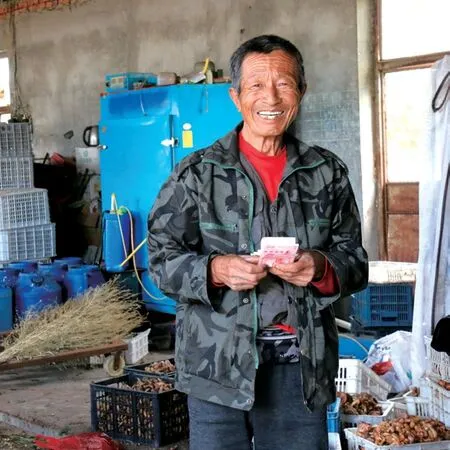

村民采蘑菇换了钱脸上露出笑容

国家林木良种基地旺业甸实验林场

经过几代林草人接续努力、奋力书写,如今的喀喇沁,百万亩林海青葱翠绿、风光旖旎、苍翠连绵,绿草如茵铺展。风骤起时,层林涌动,如同绿色海洋。喀喇沁的生态底色不仅仅是单一的绿色,还有红绿相间的“果色”。截至目前,全旗共发展经济林11 万亩,已经进入盛果期的经济林4.5 万亩,每亩年均收入3000 元,仅此一项就为当地群众年增收超过1.35 亿元,形成了以西桥、马鞍山为主的坤兑河流域经济林基地,以王爷府大庙为主的锡伯河流域经济林基地,以小牛群通太沟为主的小牛群河流域经济林基地,带动了群众脱贫致富。林下经济也蓬勃发展,全旗各地人民群众依靠采蘑菇、挖野菜,日收入超过400 元。依托良好生态资源,全旗乡村旅游产业不断崛起,西桥雷营子村年接待游客10 万人(次)以上;王爷府三家村的农家乐在节假日期间,接待游客日收入在1 万元以上。绿水青山不断释放出金山银山能量,人民群众幸福感、获得感不断提升。

石堆栽云杉

“看山人”王荣在望火楼察看林区情况

春季造林

护林员春季造林野外就餐

护林员柴树龄察看林木病虫害情况

“林三代”王禹韩巡山

厚植于心的“守卫者”精神

一代代林草人的努力付出,早已深深地印刻在绿水青山中,他们对这片绿色有着难以割舍的情怀。他们是祖国建设队伍中普通的一员,但他们也是平凡岗位中的“英雄”。“从参加工作开始我就是一名护林员,现在我还是一名共产党员,守护绿水青山就是我的职责和使命,我热爱这份事业!”务林36年的护林员柴树岭目光坚定地说。

都是血肉之躯,谁能不苦不累?可几十年来,朴实的林草人却淌着汗水咬牙坚持着。有一种无形的力量鼓舞着他们负重前行,有一种顽强的精神支撑着他们担起这份“千秋万代”的伟大事业。这是喀喇沁林草人与生俱来的使命,一代代林草人无畏艰辛,脚踏实地,持之以恒,久久为功,用坚如磐石的毅力凝聚成了坚忍不拔的林草精神。这种精神,是一种骨子里的固执,一种流淌于血液的坚持,一种甘于奉献的热爱,一种攻坚克难的力量。这就是深深烙印在喀喇沁林草人心中的一个信念、一种精神,蒙古语“喀喇沁”意为“守卫者”,广大林草人是来之不易的生态建设成果的守卫者,是绿水青山的守卫者,更是可贵林草精神的守卫者。正是这厚植于林草人心中的“守卫者”精神牵动着一代代林草人,义无反顾地从前人手中接过接力棒,把林草人的“守卫者”精神代代相传,他们毫不犹豫地扛起责任,从未停歇,他们知道眼前的每一片绿来之不易,知道这份事业关系子孙后代,知道一定要不惜一切代价守护好它!

“守卫者”的接续奋斗

正是这一代代“守卫者”成就了今天的生态喀喇沁。他们打下了今天生态建设的“江山”,让绿水青山产金出银,他们用行动交给时代一张满意的答卷,而新一代林草人正跟随着他们的脚步,向着一个全新的时代迈进。曾经,前辈们为防风治沙而奋斗,为水土保持而努力。新一代林草人接过沉甸甸的担子,火力全开,不曾犹豫,全力推动“爱绿、植绿、护绿”,全面促进生态发展模式由生态建设向生态保护转变,争当打造喀喇沁旗生态文明建设新画卷的“美容师”;立足实际,充分发挥行业优势,以掷地有声的生态扶贫助力脱贫攻坚取得全面胜利;依托良好生态资源,建立“绿富同兴”发展模式,切实发挥良好加法效应,实现生态建设与经济发展双赢。接下来,新一代林草人将成为乡村振兴队伍中的一员,深度参与乡村振兴,强化乡村绿化美化,在巩固现有生态建设成果的基础上,不断探索生态建设发展的新出路,以“绿水青山就是金山银山”的生动实践助力乡村振兴取得新的胜利。

新一代林草人一定会牢记习近平总书记的嘱托,不断弘扬和传承喀喇沁林草人的“守卫者”精神,持续在“增绿、护绿”上下功夫,还要在“强绿”上做文章。科学发展林下经济,蘑菇、野菜、林下养殖从无组织的散户经营向企业产业化发展壮大,让老百姓切实收获良好生态资源的“生态红利”;发挥现有乡村旅游成功典型的示范引领作用,推动喀喇沁旗全域旅游、生态康养业蓬勃发展,让老百姓守着绿水青山,端着生态“铁饭碗”过上富足安逸日子;不断探索多元化投资渠道,吸引各类投资主体参与乡村振兴,推动农村发展,为年轻人施展才华提供平台,让“我要回农村”成为人才流动新的风向标。全面践行“绿水青山就是金山银山”理念,以人民为中心,打通“绿水青山”向“金山银山”转化的通道,提供更多优质生态产品,全面实现生态产品价值,使其成为推进美丽中国建设、实现人与自然和谐相处的支撑点和发力点,把绿色高效生态林草、绿色旅游业等作为新的经济增长点,为经济社会发展不断贡献绿色GDP。

碧树红花相掩映,绿水青山共为邻。你看,田野阡陌间,处处生机勃勃,处处绿意盎然,一幅“百姓富、生态美、人间乐”的画卷正徐徐铺展……

林草部门干部职工春季造林

林草局人重温总书记嘱托主题党日活动

乡村旅游示范地雷营子村农家院

全泰村通村公路周边绿化