关于“古国”定义的理论思考

2021-10-04何努

何努

【关键词】古国定义;前国家社会;地缘政治倾向;等级;血缘政治实体

【摘要】针对中国史前“古国”概念定义不清晰的问题,基于苏秉琦先生古国概念的初衷,借鉴酋邦理论概念,根据中国考古实践,将中国史前时期不平等的前国家社会定义为“古国”,即高于部落之上,有地缘政治倾向,稳定的、独立的、等级化的血缘政治实体。考古实践中,可以通过对中心聚落及聚落等级制、中心聚落内部的身份等级制、权力或权威的象征物、权力或权威与亲缘关系密切相关等诸多现象的分析,形成指证古国社会性质的考古证据链。中国史前古国可根据不同的经济基础分为自然经济古国与商品经济古国两种类型。

————————

*本文得到中华文明探源研究“中原和海岱地区文明进程”(课题编号:2020YFC1521602)课题资金支持

一、“古国”概念的提出与存在的问题

中国国内研究中国文明起源的学者,大多信从和使用苏秉琦先生提出的“古国”这一范畴[1]76。“古国”这一概念,是苏秉琦先生经过长期学术思考,从他的区系类型考古学文化理论升华到中国文明起源探索的“中层理论”(middle range theory),由“古文化—古城—古国”构成其内核。苏秉琦先生自认为这是中国国家起源的道路[2]15。在此基础上,苏秉琦先生完善出他关于中国文明和国家起源与形成的理论模式“三部曲”——古国—方国—帝国[3]。

苏秉琦先生“古国”概念的提出,是受到红山文化牛河梁遗址和东山嘴遗址“坛庙冢”考古大发现的启发,他开始认识到红山文化“已经产生了植基于公社、又凌驾于公社之上的高一级的社会组织形式”,并称其为“中华文明的新曙光”。这一观点公开发表的时间略略滞后[4],当时并未将红山文化晚期归入“古国”范畴[5]132。之后不久,苏先生便明确提出了关于“古国”的定义:“古国指高于部落之上的、稳定的、独立的政治实体”,红山文化晚期便是“古国”典型的标本[6]。但是,这样的定义仍然是一个“内涵不明确、外延不清晰的概念”[5]132—133。正是由于内涵与外延缺乏明确的界定或限定,这个“高于部落之上的、稳定的、独立的政治实体”,是部落联盟、酋邦还是国家均无法限定,三者均可装进“古国”这个“筐”里。而“古国”政体的实质究竟是血缘政治还是地缘政治,到底是不是国家,同样没有明确的界定。

不过,从苏秉琦先生自己的表述中可以看出,他认为古国是早期国家:红山文化的坛庙冢“所揭示的社会已经出现了基于公社又凌驾于公社之上的初级金字塔式社会结构,明确地说已发展到类似‘城邦的早期国家即古国阶段”[2]78。显然,苏秉琦先生自己认为“古国”是类似“城邦”的早期国家,政体的实质是地缘政治,也就是原始文明。然而有许多学者对此提出异议。安志敏先生认为,红山文化女神庙的存在未必是文明的唯一标志,红山文化缺乏城市、文字、金属器等文明要素,称之为原始文明难以成立[7]。陈星灿先生认为红山文化的坛庙冢并不能说明阶级分化,所以红山文化并未进入文明时代[8]。安、陈二位先生虽主要从文明要素的角度质疑红山文化的文明社会性质,但实际上反映出红山文化地缘政治特征的匮乏,这一点至今仍是短板。李民先生则明确认为红山文化的坛庙冢体现出来的政治实体是“部落联盟”[9]。

很可能是由于红山文化这个“典型古国标本”作为地缘政治“早期国家”的特征并不清晰,导致苏秉琦先生始终没有将“古国”的概念明确定义为“国家”,也没来得及将“古国”定义的内涵与外延进一步完善。由是在学术界引发了以下三种现象。

第一种现象,由于“古国”的理论概念过于宽泛和笼统,学者们很容易按照自己的理解来解读,客观上扩大了“古国”概念的涵盖面。很多学者按照自己的理解使用这一概念,所以从表面上看“古国”一词的使用频率很高。

第二种现象,学界内部使用“古国”所表述的内涵其实是混乱的,特别是在对具体研究对象的判定上有时飘忽不定或左右摇摆。如苏秉琦先生自己先将陶寺文化判定为“方国”,后又归入“古国”[5]153—154。张学海先生曾提出大汶口文化中晚期之交已是最早的国家——“部落古国”,以城子崖龙山文化城址为代表的则是方国[10],稍后又修正了自己的观点,将大汶口文化和山东龙山文化皆归入“古国”,并提出判断古国的三个基本条件:(1)具有范围明确的一定规模的聚落群;(2)聚落群内有“都、邑、聚”的金字塔形等级结构;(3)有原始城市[11]。笔者认为张学海先生这三个判断条件依然缺乏限定性,前国家社会和国家社会皆有可能符合这些条件。栾丰实先生则提出大汶口文化莒县盆地的“陵阳河古国”概念,并认为到山东龙山文化时期,区域中心由陵阳河区增加到三至四个,各代表两个古国,聚合成“两城方国”[12]。何介均先生认为,长江中游地区大溪文化至屈家岭文化,各城址各自为政,并无等级之分,应是古国即“简单酋邦”,石家河文化则进入方国即“复杂酋邦社会”,但距早期国家只有一步之遥时就衰亡了[13]。显然,何介均先生将“古国”“方国”“酋邦”概念纠缠在一起,并认为它们都是前国家社会,不是国家社会。车广锦先生早在1987年便提出良渚文化中晚期很可能已進入到“部落王国”时代,是“形成中的国家”,并试称之为“良渚方国”[14];后来他又提出赵陵山遗址为良渚古国的初级阶段,寺墩遗址为古国的高级阶段[15]。林华东先生也认为良渚文化已进入古国阶段——最初形态的国家政权[16]。不过,张忠培先生则将良渚文化具有国家性质的政治实体称之为“方国”[17]。李伯谦先生是苏秉琦先生“古国”概念的拥趸:他将红山文化和良渚文化归为中国文明发展的第一阶段——古国阶段,即“神权国家”;第二个阶段为王国阶段,即王权国家,从黄帝到尧舜禹至夏商周;第三个阶段自秦始皇统一六国起,进入帝国阶段[18]。后来李先生对自己的观点稍作修正,认为红山文化、凌家滩文化和仰韶文化灵宝西坡遗址均进入古国阶段,与酋邦类似,凌家滩古国和仰韶古国比红山古国进步,强制性的权力似乎具有某些“国家”的职能了,而仰韶古国的军权和王权更加突出,走上一条不同于神权国家的道路[1]77—80。他进一步认为,红山古国是以神权为主的神权国家,良渚古国是神权、军权、王权相结合,以神权为主的的神权国家,仰韶古国是军权、王权相结合的王权国家[19]。然而,酋邦概念通常指不平等的前国家社会,如何与“国家社会”的“古国”相类,从本质上说确实难以调和。中华文明探源工程的阶段性成果,从最早的国家出现开始,将中华文明进程分为三个阶段:古国时代早期(距今5500—4500年),古国时代晚期(距今4500—3800年),王朝阶段(距今3800年至公元前221年),但对“古国”的概念并没有明确界说,而是借用了“黄帝时,天下万国”“禹会诸侯,执玉帛者万国”等历史传说中的说法[20]。赵辉先生将“古国”定义为一定区域内中心聚落率领的聚落群所组成的政治实体,是家长制集权,其本质仍是若干血缘集体中的一个的胜出,其言下之意,大部分古国还不是国家,只有当古国对周邻开展大规模的整合的时候,其社会才演进到可称之为国家的程度,如良渚与石峁[21]。造成学界“古国”概念使用含混、混乱的原因,恰在于关于“古国”概念的内涵与外延都没有明确的界定和限定。

第三种现象,由于认识到“古国”概念的内涵与外延缺乏有效的限定,部分学者放弃使用“古国”概念,而是用“酋邦”的概念来替代。易建平先生对“酋邦”理论概念有系统的介绍和讨论[22],在此不再赘述。陈淳先生将良渚文化、大汶口文化、山东龙山文化、三星堆文化等都视为“酋邦”,并指出,叫酋邦还是古国并不重要,关键在于弄清其社会复杂化进程和文明兴衰的原因,探讨复杂社会运行的机制与局限性[23]。沈长云先生主张用“酋邦”概念替代缺乏科学界定的“古国”概念,而酋邦是不平等的前国家社会[24],言下之意,古国不是国家。谢维扬先生也对酋邦理论概念作过详尽的介绍和讨论,并认为中国古代文献中的黄帝、炎帝时期和尧舜禹时期均属于酋邦时代,而考古资料中的红山文化、良渚文化和陶寺文化(陶寺类型龙山文化)也都是酋邦[25]。不过,王震中先生指出了酋邦理论概念的局限性,认为主要在于酋邦概念和定义极不统一,其概念的建立主要依据人类学中的民族志资料,存在假说的成分,酋邦定义当中以血缘身份划分等级与经济社会分层的关系模糊不清等等,所以他主张用“史前等级社会”概念来替代酋邦概念[26]32—42。

中国学术界关于“古国”概念使用的混乱现象及其与“酋邦”概念“剪不断、理还乱”的纠葛,最根本的症结在于“古国”的概念缺乏明确合理与规范的理论界说,使其内涵与外延都不清晰,以至于有学者诟病“古国”概念的使用带有主观随意性[26]62。易建平先生新近有如此评述:“苏先生对自己创新的这些概念并未进行严格科学意义上的定义,甚至,并未进行学术意义上的解释;有时候解释了,但过于简单,不同的时间甚至同一时间的同一篇文章往往还不一致。……这些做法是造成读者理解苏秉琦‘三历程理论十分困难的极为重要的原因。”[27]准此,“古国”概念如果要继续使用,必须要加以规范的理论界定与界说。

二、“古国”概念继续使用的合理性

尽管“古国”概念存在这样或那样的问题,但是从中国学者使用的频率上看,显然还是占有一定优势的,说明“古国”概念存在继续使用的合理性。虽然不少中國学者认为“古国”与“酋邦”概念等同或大致相仿,但是“酋邦”理论是基于现代民族志资料研究的基础上建立的,用于历史与考古研究,严格讲只是有启发和借鉴意义的假说,毕竟想要用考古资料构建起酋邦政体的史实既需要深入探讨,也需要时间检验[26]39—41。比如上个世纪末不少学者还将良渚文化与石家河文化的政体视为酋邦[28],而今却承认它们已经进入到国家阶段了。因而对于在中国史前考古领域用“酋邦”概念替代“古国”概念,我们持谨慎态度,尽管我们绝不否认酋邦理论对于探索史前时期前国家不平等社会或复杂社会具有重大的启发和借鉴意义。另一方面,从构建中国考古学和历史学自己的话语体系的角度来说,“古国”概念对于探索夏王朝之前中国早期国家起源和文明起源问题还是必要的。问题在于必须对“古国”的概念进行明确的理论界定。

三、“古国”概念理论界定的路径

“古国”概念明确的理论界定,虽然不可避免地受到学者见仁见智的认识影响,但是比较客观的理论界定构建的路径还是有的,不能一人一个说法。路径一是正本清源:古国概念是苏秉琦先生最先提出的,所以理论界定应该首先在苏秉琦先生“古国”定义的基础上进行完善与发展。正如易建平先生所言:“我们应该继承苏秉琦先生的事业,努力完善苏先生学说中尚不能令人十分满意的地方,使用更为严格的科学程序与科学方法,创立更加符合中国本土实际同时在国际学术界具有强大话语权和影响力的社会演进理论,尤其是文明与国家起源理论。”[27]路径二即理论来自于实践:通过梳理学术界使用“古国”概念时实际指称的内涵,找到最大的“交集”,来判定这一概念的实质内涵。路径三即“它山之石可以攻玉”:不论“古国”概念与“酋邦”概念是否完全等同,“酋邦”理论对“古国”概念的理论界定必定有重大的参考价值。只有通过上述三个路径构建的“古国”理论界定,才能争取“最大公约数”,形成多数人的共识。

1.苏秉琦先生关于“古国”定义的基础分析

苏秉琦先生的定义“高于部落之上的、稳定的、独立的政治实体”,为古国设定了一道最基础的“门槛石”,即“高于部落的”“政治实体”,这样,“部落联盟”就被自然地拦在这道门槛石之外[19]77。那么下一步我们将构建古国的“门框”与“门楣”,即说明和限定这是怎样的一个政治实体,是血缘政治还是地缘政治。

2.学者使用“古国”概念实际指称内涵分析

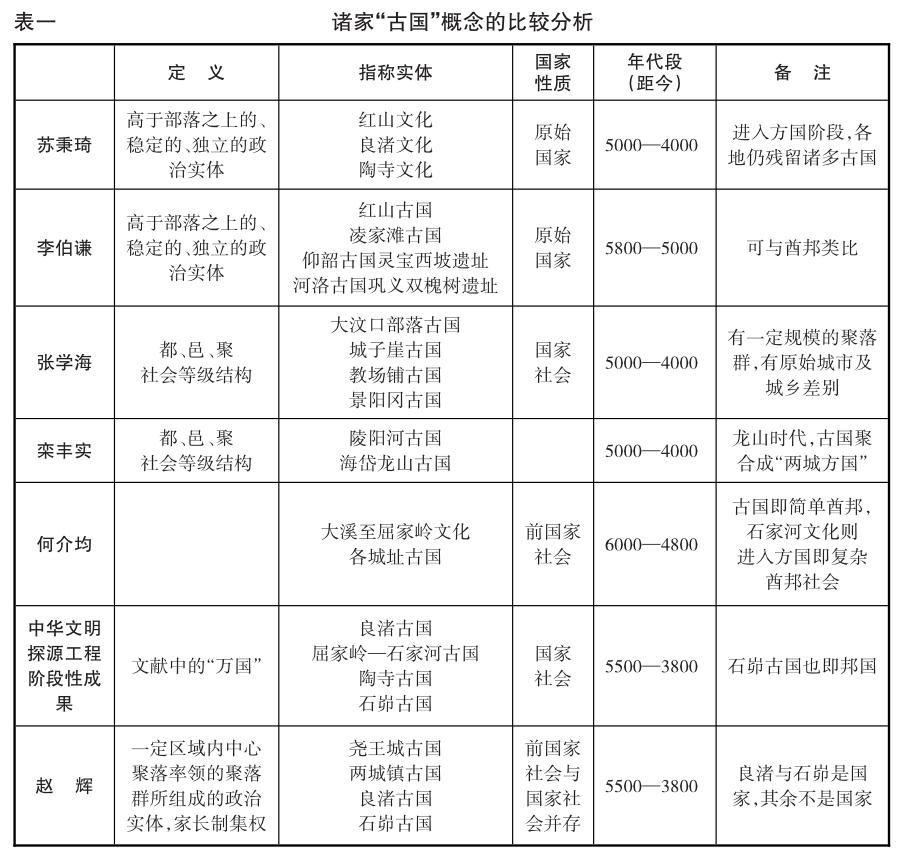

我们选取运用古国概念具有代表性的专家学者的观点,来分析、寻找最多的交集之处(表一)。

由表一不难看出,多数学者所指称的“古国”是指距今5000—4000年之间中国史前文明起源中心的考古学文化,且认为古国是国家社会,少数学者认为古国是前国家社会,还有部分学者认为古国等同或类似于酋邦。赵辉先生的认识比较特别,他认为一般的古国是前国家社会,良渚古国和石峁古国则演进到了国家社会。

假如我们遵从多数学者的认识,将古国定义为国家社会,那么“古国”这一概念完全等同于“早期国家”或“原始国家”,这样叠床架屋式的概念“重复构建”意义不大,并不符合科学研究的通常规则:“如果已经有现成的大家熟悉的理论包括概念工具,足以处理研究对象,那就没有理由抛弃前人的理论包括概念,尤其是那种经典的理论包括概念。传统的理论包括概念工具可用,却另用新词汇来表达,并不是一种好的创新方法。”[27]我们认为,古国真正要指称和涵盖的是处于平等社会之后、国家社会之前的社会发展阶段的政体类型,是平等社会形态和国家社会形态都无法涵盖的中间过渡阶段的社会形态和政体类型。也有学者用“复杂社会”或“分层社会”来指称这一阶段,这个阶段既保留有平等社会的因素,又新出现了反映阶级社会特质的因素[19]83,但“复杂社会”或“分层社会”只是对平等社会向阶级(国家)社会过渡阶段社会状况的概括,并未触及社会的本质。

王震中先生比较赞同美国学者塞维斯自我修正后提出的“史前平等社会—史前等级社会—早期文明或者原始国家”的演进框架,不过,他也认识到等级社会(ranked societies)、分层社会(stratified societies)理论概念的局限性,特别是在考古发掘与研究中,确实难以有效辨析等级或称阶等、阶层、阶级之间的差别[26]42—47。因而中国学者使用“等级社会”或“分层社会”概念的并不多,还是更愿意用“古国”来指称。

另一方面,随着21世纪以来考古发掘与研究的深入,良渚文化、屈家岭—石家河文化、陶寺文化、河南龙山文化、石峁集团、山东龙山文化等国家社会的性质越发清晰,有必要将这些明确进入国家社会的史前文化同前国家社会阶段的不平等社会区别开来,将它们与之前的不平等社会混称为“古国”显然不妥。我们认为,良渚文化、石家河文化、陶寺文化、石峁文化、山东龙山文化、河南龙山文化(王湾三期文化)等进入到国家阶段的社会组织,可以称之为“邦国”。“邦国”概念是王震中先生首倡的,他认为,“中国古代最早的国家是小国寡民的单一制的邦国,在族共同体上也可以成为部族国家”,出现了凌驾于全社会之上的强制性权力系统[26]63—64。我们认为,邦国在考古学上表现为政体行政的实际控制范围仅限于本考古学文化分布区域,不论是王权、军权还是神权,确实具有明显的强制性,而不仅仅是权威性。邦国在体量上大小不一,与政权实际控制能力有关,良渚、石家河、石峁等作为邦国控制的区域可能比陶寺、山东龙山文化各邦国和河南龙山文化(王湾三期文化)各邦国所控制的区域要大一些。

有了邦国概念,“古国”概念所指称的内涵与边界便清晰起来:平等的氏族部落社会向国家社会过渡阶段的社会状态与政体形态,即平等部落社会之后、国家社会之前的不平等社会状态与政体形态,也就是不平等的前国家社会。这样的社会里存在着等级或称阶等、社会分层,但是不存在阶级。

“古國”概念的内涵与边界虽然清晰起来,但如果仅从社会等级与分层的角度着眼于其不平等的社会组织特征,还是没有触及古国社会政体的本质。如果说国家社会的政体本质是存在阶级的地缘政治占统治地位,酋邦社会的政体本质是血缘政治占统治地位,那么古国的本质还是要从占统治地位的血缘政治向地缘政治过渡的特征入手来界定。

3.酋邦理论的启发

根据易建平先生的介绍,美国人类学家卡莱尔沃·奥贝格最初提出“政治上组织起来的酋邦”的描述,使人们注意到部落社会的社会政治组织分类中还有一类拥有集中领导权者[22]144—145。塞维斯完善了酋邦理论,明确酋邦是国家之前的不平等的过渡阶段,是具有一种永久协调机制的再分配社会,以传承自同一始祖的所有同时后裔的一种不平等身份关系维系。塞维斯的酋邦概念强调其超越了部落社会,但仍然是血缘政治,不过有了常设领导和永久性的协调机制。他总结的酋邦有四个特点,一是“集中的管理”,二是“世系等级制”,三是神权权威,四是“非暴力的组织”[22]173—207。

美国学者蒂莫西·厄尔则分析讨论了酋邦的复杂多样性,他认为最好将酋邦定义为一种区域性的组织起来的社会,它具有一种集中决策机制,以协调一批聚落社群的活动,是原始平等社会与官僚国家之间的一个桥梁[23]146。厄尔对于酋邦的认识,更多偏重于酋邦的区域性即地缘性的管理与协调职能特征,更看重人口规模,并不强调酋邦的血缘社会特征。厄尔的定义在实际操作中很难将酋邦与早期国家社会区分开来[22]268—271。

综合奥贝格、塞维斯和厄尔定义中的合理要素,我们认为,酋邦社会是平等社会向国家社会过渡的不平等的社会形态,是带有区域性管理即地缘性倾向的血缘社会,这便是塞维斯和厄尔对于酋邦定义的“最大公约数”,这个“最大公约数”对于我们构建“古国”理论定义具有重大的启发和借鉴意义。但是,我们为何不主张在中国文明起源和国家起源考古研究中直接使用“酋邦”这一术语呢?刘恒武与刘莉教授已经比较中肯地分析了酋邦理论的缺陷[29],在此不再赘述。再者,在艾伦·约翰逊和厄尔的酋邦理论定义中,人口是一个至关重要的因素[22]264—268,民族志资料中获得准确人口数据是容易的,但是考古人口学至今无法得到令人满意的结果[30],也妨碍了酋邦概念在考古实践中的运用。

更关键的是,我们认为酋邦理论最初是从国外民族志材料中总结提炼出来的,不是从中国民族志材料中提炼出来的,尽管后来厄尔利用国外的考古资料对酋邦理论进行了重大改进,但归根结蒂不是从中国考古资料中提炼出来的理论概念。因此,我们认同酋邦理论作为重要的民族志资料对建立中国不平等的前国家社会理论具有重大的启发和借鉴作用,但是,我们必须从中国考古资料与实践出发,从中提炼出相应的理论概念,而不是简单地套用“酋邦”概念。

四、“古国”的理论界定

通过上述“古国”概念理论界定的三条路径分析,我们可以做出如下定义:古国是高于部落之上,有地缘政治倾向,稳定的、独立的、等级化的(ranked)血缘政治实体。其中的关键词是“有地缘政治倾向”“等级化”“血缘政治实体”。

从发生机制的角度讲,血缘政治实体带有“地缘政治倾向”,是因为血缘村社分布在一定的区域内,彼此之间出现的矛盾需要集中管理机制的产生。塞维斯关于酋邦起源的观点非常具有启发意义。他提出,定居程度的提高与地区差别增大,推动地区分工互惠交换经济达到一定程度,便会将整个社会推进到酋邦社会。许多民族志材料中的酋邦发现于复杂的地理环境中,往往包括几个气候、土壤、降水量、自然资源不同的区域,其中几个组成部分的自然资源往往不同。这样的地理环境有利于再分配活动的发展,结合大人系统(Big Man)一类的领导萌芽,便刺激领导权朝向拥有一种制度化的中心权力系统或中心权威系统的身份等级制方向发展[22]173—184。

国外各地民族志材料中,酋邦兴起之时所面临的问题,中国史前时期定居农业社会发展到繁盛阶段也同样会遇到。

中国史前氏族社会鼎盛时期后期,随着社会与经济的全面发展和人口的增长,氏族不断膨胀分裂成为多个有亲缘关系的部落,扩张散布到一定的大区域内不同的地理位置,彼此之间出现的不仅有地区分工与再分配需求,更产生出生产资料、生态资源、水资源利害、宗教主祭权即血缘宗法正统地位、商品交换市场地位等等各种利益矛盾冲突,抑或是一致抗击外来的天灾人祸的需求,这些都不是单一氏族或部落内部便能解决的,导致各亲缘部落必须从中推选出一位德高望重的酋长(往往是宗法制度中的长房大宗族长)作为常设领导,借助其宗法的辈分与威望,行使仲裁与协调解决各亲缘部落之间的矛盾冲突和利益再分配的特权。原本平等的各部落成员,迫于实际的生存压力,放弃自己平等的权利,服从大首领的领导和协调,以换取生存的保障[31]。这便是古国社会制度的创新,由首领集中控制的等级制管控一定区域内的下属亲缘部落,无疑给古国打上了“亲缘部落分布区域内地缘政治倾向”的烙印。这应是古国“高于部落社会之上”界定的真谛解读,从而使古国成为“很像国家”的“前国家社会”。古国的诞生,虽然在基层社会组织的层面上完全保留了氏族和部落,基层氏族和部落内部也很可能依然保留平等社会状态,但却在部落层级之上新建立起一套等级化的不平等的社会制度,在更高的层次上改变了原先氏族部落社会的平等社会性质,“霸凌”了氏族社会,集中管理亲缘氏族部落之间因分布在不同地理位置所产生的地区分工的再分配,并解决矛盾冲突。然而,从总体上说,古国仍然没有彻底从“血缘政治”的躯壳中蜕变挣脱出来,尚未进入到以地缘政治为主导的政体——国家社会。

五、古国的考古指标

古国是高于部落之上,有地缘政治倾向,稳定的、独立的、等级化的(ranked)血缘政治实体,最终落实到考古中要有一系列考古指标(indicators)。

1.中心聚落及聚落等级制

古国有中心聚落,中心聚落通常包含酋长及其精英的高级居住区、墓地及祭祀礼仪中心和仓储区。中心聚落内部等级化现象已经显现,而中心聚落同其下属的部落的聚落群之间也构成宗主和从属关系的聚落等级制。

国外一些学者提出了酋邦和国家社会组织、聚落等级层次、管理等级层次和人口规模四种变量之间大致的对应关系,认为:简单酋邦聚落有等级层次2个,管理等级层次1个,人口规模数千人;复杂酋邦聚落有等级层次3个,管理等级层次2个,人口规模数万人;国家社会聚落有等级层次4个,管理等级层次3个,人口规模1万至10万人[32]146。受此启发,我们认为:从理论上讲,古国的聚落等级层次有3~4个,包括存在亲缘关系的中心聚落、次中心聚落(如果有的话)、一般聚落、从一般聚落派生出的特殊功能的微聚落营地(ham- lets);管理等级层次1~2个,包括中心聚落与一般聚落之间的1个层级、中心聚落或与次中心聚落再与一般聚落之间的2个层级,微聚落营地没有行政管理层级;至于人口规模与区域分布面积,由于变数和干扰因素过多,我們暂不做明确的界定。

以河南西部庙底沟文化为例,灵宝铸鼎原一带出现了2~3级聚落等级,如阳平河与沙河流域由中心聚落——北阳平遗址(90万平方米)、次级中心聚落——西坡遗址(40万平方米)和其他普通聚落构成[32]150—151。其中,西坡遗址进行过比较大规模的发掘,清理了几座五边形大房子,建筑面积和使用面积都很大,建筑面积98~516平方米,使用面积68~ 240平方米。半地穴式,窄门道,具有较好的封闭性,加之大空间,确实适于秘密集会。尤其是F105,居住面上和室内柱础石顶部均涂有朱砂,墙壁柱洞底部也都有朱砂。陈星灿先生分析过包括西坡遗址大房子在内的庙底沟期仰韶文化五边形大房子的结构,他参考台湾民族志资料,推测这些大房子的功能是集会所,是部落集会、举行祭祀活动的地方[33]。

2.中心聚落内部的身份等级制

古国的社会没有阶级,等级与社会阶层的情况比较复杂。在基层家族公社当中仍然是按辈分分级。古国内部是依托宗法制度的等级制(hierarchy),称为阶等(rank)。由于大首领的集中控制权力与权威首先来自于宗法制度中大宗的地位,并非源自对于生产、生活、战略等经济资源的直接垄断,所以古国内部的不平等原本既不是经济利益上的阶级分化(classification),也不是真正意义上的或者说是弗里德所谓的“社会阶层分化”(stratification)[22]226—229。古国里,大首领的等级最高,其余人的阶等是依据他在宗法体系中与大首领的亲疏关系而定:离大首领亲属关系越近,地位越高,可以成为社会精英(elites),俗称为“贵族”,可以参与辅政。

然而,随着古国的不断发展,大首领毕竟可以利用权威牟利,辅政的亲属贵族集团跟着沾光形成古国的利益集团,古国的等级制度最终会演变为同经济利益挂钩,从而发展成为社会分层——贵族与平民[24]191—201。这意味着古国社会内部以宗法等级制度为基础的阶等,向以经济资源占有不平等为基础的社会阶层发生了重大转变,这是阶级产生的前奏。正因如此,弗里德将“分层社会”界定为“阶等社会”,也即塞维斯的酋邦与国家之间的一种社会,它先于国家而出现,或者说几乎与国家一同出现[22]210。显然,从某个角度看,古国相当于综合了弗里德的“阶等社会”与“分层社会”两种社会概念。尽管弗里德本人认为“阶等社会”与社会分层现象完全没有关系,但是我们认为古国内部原先的阶等会随着社会的发展,特别是经济权利的发展与刺激,变异为社会分层。

下面试以灵宝西坡仰韶晚期墓地考古个案为例进行分析。

西坡墓地经过发掘,清理庙底沟文化墓葬34座,其中有长5米的大墓,还有一些中小型墓葬[34]。李新伟先生根据墓圹面积和随葬品数量,参考陶大口缸、象牙器和玉石钺的身份等级指示性,将西坡墓地墓葬分为四个等级,社会分层与复杂化明如观火[34]293—298。

但是,西坡墓地等级制度与社会分层现象共存。

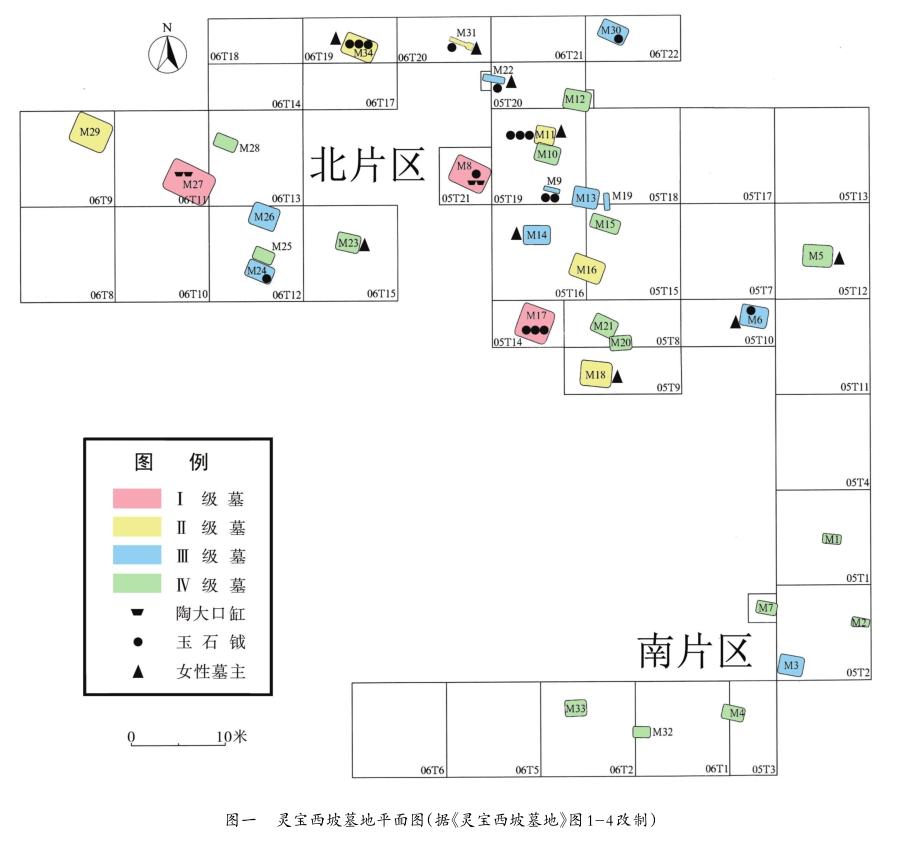

根据已有的考古发掘,西坡墓地大致分南北两个片区(图一)。

南片区清理墓葬7座,根据李新伟先生分析,唯M3为第Ⅲ等级,其余皆为最低的第Ⅳ等级(表二),可见西坡墓地南片区的家族等级较低。而且无一墓随葬玉石钺,表明该家族不属于军事贵族家族,可能属于西坡聚落宗族里地位较低的小宗家族。

同时值得注意的是,南片“小宗”家族,除了M3随葬12件随葬品外,其余墓葬均无任何随葬品。M3在脚坑里随葬了12件(套)粗制滥造的小模型冥器陶盖杯[34]26—27,不论是权威还是财富的表征都很弱,所以总体看西坡墓地南片区家族在经济资源方面显然处于劣势,应属于平民阶层。

西坡墓地当中第Ⅰ等级大墓和随葬玉石钺、陶大口缸的墓葬都集中在北片区,表明北片区很可能是西坡遗址掌权的大宗家族,总体上说是贵族阶层,详细分析见后面的“权力或权威与亲缘关系密切相关”一节。

3.权力或权威的象征物

古国酋长的墓葬以权力和权威的象征性表达为主,财富象征为辅。权力与权威的象征物是集中体现其特权的物化载体。这些象征物很可能源自古国酋长权力与权威所涉足的领域,包括资源控制、战争领导、生产技术控制、商品交换和再分配控制、宗教祭祀权控制等等。

此外,古国酋长的特权象征物还很可能是舶来的奇珍异宝,以表现酋长对长途贸易网络、社会上层交流网络(外交网络)控制的特权。仍以西坡墓地为例:Ⅰ级大墓随葬品既不十分丰富,质量也不很高,随葬陶器组合为冥器化日用陶釜、灶、钵、杯、小壶,财富的象征性很弱;墓圹面积和随葬品数量及陶大口缸、象牙器和玉石钺乃权力和权威的物化表征,则成为标志墓主身份等级最重要的指标。其中,随葬的陶大口缸和象牙器,很有可能是通过社会上层交流网得到的,也是标志身份等级的声望象征物。克里斯蒂安森曾经提出:“财富财政(wealth finance)以声望物品(prestige goods)的形式,利用区域间(international)的价值观体系将武士贵族(warrior ar- istocracy)区别开来。财富财政被用于确立政治统治与经济控制。”[35]

我们认为西坡墓地随葬的玉石钺,是军权的象征物[34]293—298,乃西坡墓地权力和权威的主要象征物。象牙器和陶大口缸则以声望物品的形式,辅助表达财富权威,而陶大口缸在西坡还可能进一步作为贮藏物资再分配权力的表征物。

4.权力或权威与亲缘关系密切相关

非常值得注意的是,西坡墓地随葬玉石钺的实际情况,似乎取决于军事酋长家族的亲缘关系,而不取决于拥有军权的实际情况。

西坡墓地发掘庙底沟文化墓葬34座,随葬玉石钺的墓葬10座,约占墓葬总数的29.4%,全部集中在墓地的北片区,南片区的7座墓葬均未随葬玉石钺,这意味着北片区为军事贵族家族墓地。墓葬4个等级中,Ⅰ—Ⅲ等級均有玉石器随葬,占墓葬等级的75%。可见西坡墓地军事贵族家族随葬玉石钺的概率还是比较高的。

从随葬玉石钺墓葬的等级分布看,Ⅰ级墓葬占20%,Ⅱ级墓葬占30%,Ⅲ级墓葬占50%(表三)。这种金字塔式的分布,与西坡墓地各等级墓葬数量也从Ⅰ级到Ⅳ级呈金字塔式分布有关:Ⅰ级3座、Ⅱ级6座、Ⅲ级10座、Ⅳ级15座。这意味着,西坡墓地北片区作为军事贵族家族墓地,除第Ⅳ等级墓葬不享有随葬玉石钺的权利外,其余三个等级均有权利随葬玉石钺。因此,从资源占有的角度看,北片区墓地虽然属于军事贵族家族墓地,但是墓地内部仍存在着第Ⅳ等级墓葬,没有任何随葬品,他们在社会分层的层面上,已经落入了平民阶层。

从玉石钺与性别关联度分析看,西坡墓地10座随葬玉石钺墓葬中,除1座墓葬墓主性别不明外,女性墓主5人,占随葬玉石钺墓葬总数的50%;男性墓主4人,占40%。由于1座性别不明成年人墓葬随葬玉石钺,对男女性别比影响权重很大,故而也不宜武断地认为随葬玉石钺的女性墓葬比男性墓葬多,但至少可以判断随葬玉石钺的男女性别比例差别不大。

从随葬数量来看,随葬玉钺最多者为Ⅱ级女性墓葬M11,随葬玉钺3件。女性墓主随葬玉石钺总数为9件,男性随葬玉石钺总数为5件。第Ⅰ级墓葬共有3座(包括未随葬玉石器但出土有陶大口缸的M27,其墓主也为男性),虽然M17墓主性别难辨,但另2座均为男性,表明西坡社会是男权社会,似可推测M17墓主也为男性,则西坡男性随葬玉石钺总数是8件。男女随葬玉石钺的数量差别不大。

从年龄段来看,西坡墓地随葬玉石钺的墓主除成年人外,还有14—16岁的少女(M34)和少男(M9)。这二人不可能靠自身赢得军事权力,应当是从父辈继承军事权威的“封荫”。犹如美国阿拉巴马州蒙德威尔遗址(Moundville)IB级高等级墓葬有儿童墓葬,这些儿童被认为是自打出生就从父辈那里继承了高等级[36]208。

那么,如何正确认识玉石钺所象征的军权在西坡社会中所处的地位?正如伦福儒所强调的那样,要得到等级社会更易理解的图景,必须对社会的丧葬习俗进行整体认识[36]207。李新伟先生综合分析认为,西坡墓地等级主要以墓圹的规模为重要的划分标志,陶大口缸虽可作为高等级社会身份的标志物,但数量不多[34]293—298。第Ⅰ级墓葬3座,其中2座为男性,1座性别不明,足见西坡墓地社会地位最高者还是以男性为主。其中M8男性墓主随葬玉钺1件,M17性别不明的墓主随葬玉钺2件、石钺1件,这已经明确表明,西坡社会最高社会地位的人,也就是男性领导人,确实已经掌握军权和再分配管理权。那么,第Ⅱ至Ⅲ级墓葬中随葬玉石钺的女性和少年,并非是因为他们的卓越军事才干实际掌握军权,而是由于他们与男性领导人的亲缘关系,通过“封妻荫子”而得到随葬玉石钺的特权,表征权威或家族威望。玉石钺演化为西坡社会军事贵族的荣耀家族的标志物。

综合西坡墓地的情况,我们不难看出,社会等级地位与血缘关系或具体说是家族关系休戚相关,或者说权力和权威的保有以亲缘关系(kinship)为基础;权力和权威组分当中,军权或权威占主导地位,财富权威和威望占辅助地位。李伯谦先生通过分析,将西坡遗址作为“仰韶古国”的代表[1]79—80。我们认为,仰韶文化分布范围内恐非只有一个古国,所以我们参照考古遗址命名原则,将以西坡遗址为中心聚落的“仰韶古国”暂称之为“西坡古国”。

我们以河南西部庙底沟文化为例,剖析以西坡遗址作为核心的“西坡古国”,试图展示对于古国进行考古研究的方法:即宏观聚落形态与微观聚落形态研究相结合,相关遗迹与遗物相结合,形成一套比较完整的证据链,从而判定研究对象的古国性质。

需要明确的是,古国中心聚落控制下的普通聚落内部,仍处于平等的血缘社会组织阶段。

六、古國的两种类型

中国史前的古国,基于两种不同的经济基础,产生出两种不同类型的古国社会。一种是以黄河中游庙底沟文化晚期(灵宝西坡遗址)为代表的自然经济古国,一种是以长江流域崧泽文化为代表的商品经济[37]古国。

1.自然经济古国

所谓“自然经济”,就是生产的目的是直接满足生产者自身需要而不是为了交换的经济形式,建立在小生产和自然分工的基础上,由许多单一的经济单位(家长制的农村家庭、原始村社、封建领地等)组成。在自然经济条件下,无论是氏族部落共同体或封建主庄园,还是农民家庭,都是一个自成系统的封闭式的经济单位,具有封闭、保守的特征,彼此处于分散、孤立的状态[38]66。

自然经济古国以成熟的小农自然经济为主,劳动者是家族公社的农民家庭,劳动资料主要是磨制石器、骨角器、蚌器、木器,劳动对象是土地和家畜。考古资料表明,当时的氏族部落内部结构为家族公社农民家庭—家族—宗族[26]101—134,土地应该还是宗族公有制,但是宗族分配给家族公社农民家庭耕种。古国是否存在大首领掌握的古国国有土地,这是一个新课题,尚待研究。农民家庭将全部劳动产品(农产品与家畜)上缴给家族或宗族,家族或宗族从中拿出一部分在家族或宗族内进行平均分配,再拿出一部分进贡给古国的大首领,供大首领进行再分配,以换取古国的庇护与协调。这一阶段,劳动资料归家族公社农民家庭私有,因为它们是农业生产最基本的单位。

自然经济古国的分配制度分为两个大层次。在宗族内部或在家族内部仍保持平均分配原则。在古国的层面上,即超越宗族、部落之上的政体层面,则是大首领主导的古国社会内部产品、资源和利益的再分配制度。如果家族内部平均分配,会出现宗族内部各家族之间的贫富分化悬殊,大汶口墓地便是如此[26]123—134。如果宗族内部实行平均分配原则,则显现出各家族之间大致平等,贫富分化不严重,如尉迟寺遗址[26]154—176。灵宝西坡墓地也大致实行家族内部的平均分配,所以造成墓地南片区平民家族与北片区军事贵族家族之间贫富差别明显。

2.商品经济古国

商品经济古国以商品经济为基础。所谓商品经济,是以交换为目的的经济形式,是商品生产与商品交换的统称。社会分工和生产资料归不同所有者拥有,是商品经济产生与存在的条件。社会分工是指社会劳动划分和独立化,成为各种不同的生产环节、行业和部门,使生产专业化,即生产者专门生产某种产品。不同的产品生产者之间需要对方的产品作为生产资料或生活资料,这就产生了互相交换劳动产品的需求。

传统观点认为:第一次社会大分工是畜牧业从采集狩猎活动中分离出来,催生了畜牧产品与农产品的交换;第二次社会大分工是手工业从农业中分离出来,催生了商品生产;第三次社会大分工是商品流通从商品生产中分离出来,商业成为新的行业,商品生产与商品交换进一步扩大[38]67。新近的生业考古研究发现,中国史前时期的三次社会大分工,毋宁说是三种社会大分工,并非存在固定的发生次序。

山西省沁水县下川遗址4万至2.2万年前的旧石器晚期文化遗址,在2.6万年前的地层中发现石磨盘,并与6处火塘共存,周边还散落着很多赤铁矿粉。有一个火塘保存相当完整,火塘中心有大量木炭,火塘周围由砾石围成石圈,石圈外围还有几块扁平砾石质磨盘。发掘者联想到发掘过程中常常发现的赤铁矿粉,初步判断下川遗址在某一个时段可能与加工赤铁矿粉有关[39]。北京山顶洞人墓葬里发现有撒赤铁矿粉现象[40],经地质资料检索,北京房山附近没有这类赤铁矿,可以推断山顶洞人使用的赤铁矿粉来自外地。因此,下川遗址在2.6万年前后的生业经济是物品的交换,应当属于手工业经济或物物交换的范畴,尽管赤铁矿不属于生产资料,而属于精神文化需求物品。在采集狩猎经济的社会里,很可能就已经产生了特殊手工业与采集狩猎经济的社会分工,就已经存在着物品的长途贸易交换。当然,这并非意味着当时已经出现了第一次社会大分工——贸易从采集狩猎经济中分离出来。

动物和植物考古研究表明,公元前7000至公元前5000年,原始农业包括种植业以及由种植业提供饲料来源的家畜饲养业,从采集狩猎经济中成长起来[41]。因而在中国史前时期,农业从采集狩猎经济中分离出来的社会大分工可能是首要的,家畜饲养主要附属于原始农业内部,真正的畜牧业甚至游牧业的出现可能晚至龙山时代,而且有可能是从中亚地区经欧亚草原进入到中国北方。

另一方面,中国史前时期,各地资源有差异,北方旱作农业、南方稻作农业、特色石器工业、专业化的玉器手工业、奢华的丝绸生产、白陶与彩陶烧制等等资源和技术差异,加之精神文化的特殊需求,都会造就农业的偏重倾向和手工业的专业化;商品生产与商品交换,在各个地区始终或多或少地存在着,只是比重不同,在社会经济基础中所占的地位不同。比如长江下游地区崧泽到良渚文化商品经济占主导地位[37,42],黄河中游地区诸文化除石峁集团外,商品经济始终未能占据主导地位[43]。

笔者认为,崧泽文化可以作为长江流域商品经济古国的样本。崧泽文化有着发达的稻作农业,一定数量的石犁表明,集约化农业生产存在商品粮生产的可能。昆山遗址和墓葬中出土大量的石犁头、燕翼形石刀(“耘田器”),随葬这些农具的墓主男女性别差别不大,表明昆山遗址的男女劳力皆参加农业生产[44],他们也就是家族公社农民家庭里的男女劳力。崧泽文化的专业化手工业劳动者是家族公社里的手工业家庭,劳动资料包括磨制石器、骨角器、蚌器、木器,手工业专业工具,运输船只等。劳动对象是商品粮生产用的土地,手工业商品生产的对象包括原料和过程产品,类别包括陶器、玉石器、漆器等。商品经济古国的劳动资料所有制形式是家族公社农民家庭和手工业家庭私有制。

李伯谦先生曾分析认为,距今5800—5700年,张家港东山村遗址崧泽文化墓地表现出来的社会,已经进入了“古国”时代。东山村遗址Ⅰ区墓葬以小型墓葬为主,隨葬品10~26件,少者2~3件,大约是东山村的平民氏族。Ⅲ区墓葬以大型墓葬为主,随葬品多在30件以上,玉器多在10件以上。其中M90为崧泽文化早期,随葬墓葬陶器26件,石器包括大型石钺5件、大型石锛1件,及镯、璜等玉质装饰品19件,随葬品总数达56件。M91为崧泽文化中期墓葬,随葬陶器23件,石钺2件,玉钺、镯、环等玉器13件,总数达38件。大约是东山村富裕权贵氏族[45]。

周润垦等先生进一步分析东山村崧泽文化墓地,认为Ⅲ区(即西区)墓地除了8座大型墓之外,还有中型墓,而Ⅰ区(即东区)墓地主要为小型墓埋葬区。崧泽文化早中期大型墓墓主牢牢掌握着社会中稀缺资源和大量财富,石钺则说明首领握有“兵权”[46]。

我们认为,东山村M90墓主头部摆放石锥、砺石和一堆解玉砂[47],表明东山村Ⅲ区墓地的“贵族”即领导层,原本是治玉的匠人。正由于社会分工尤其是工商业社会职能分工很可能是以氏族或部落为单位,因此社会的分化与等级化并未发生在氏族或部落(社群)的内部,而是发生在不同社会分工或技能的氏族或部落(社群)之间。那么,东山村遗址有可能是一个超越部落之上的“古国”中心聚落,其中,Ⅲ区的墓主代表的是手工业技艺和商品营销技能超群的氏族,以商品财富资本捞取社会地位和政治资本。他们不仅操控远程商品交换的渠道,尽量阻止其他工贸家庭接近这些渠道,同时还尽量垄断交易舶来品的“社会上层交流网”[48],进而将手伸向军事权力,从而形成贵族阶层。

值得注意的是,“东山村古国”所表现出来的崧泽文化商品经济古国,如果随葬成组的陶器、大型石锛与石凿、玉璜与玉镯是用以表现财富权力或权威的话,则财富权威与军事权威都很重要,这同“西坡古国”财富权威并不显著的特征有明显的区别。自然经济古国与商品经济古国的酋长家族或氏族产生途径的异同,尚待进一步探究。

七、结语

借鉴酋邦理论概念的启发,基于苏秉琦先生古国概念的初衷,我们根据中国考古资料将中国史前时期不平等的前国家社会定义为“古国”,即高于部落之上,有地缘政治倾向,稳定的、独立的、等级化的血缘政治实体。从微观与宏观聚落形态考古分析,能够看到中心聚落及聚落等级制、中心聚落内部的身份等级制、权力或权威的象征物、权力或权威与亲缘关系密切相关等诸多现象,形成指证古国社会性质的考古证据链,从而判定研究对象的古国性质。

由于经济基础的不同,中国史前存在着自然经济古国与商品经济古国两种类型。自然经济古国当中,军事权力和资源管理与分配权力占有突出地位,财富权威和宗教权威属于从属地位或并不突出;商品经济古国中军事权力和财富权威都占有重要地位。

此外,古国的精神文化为古国的社会意识形态服务,私有制的观念已经蔚然成风,表达等级制度的礼制开始形成,随着古国大首领的出现,特权观念越来越凸显,具有统一思想作用的宗教信仰如天地祖先崇拜、宇宙观等也逐步形成。同时,随着农业和手工业的发展,农业、手工业、建筑等科学技术也有了明显的进步。限于文章的篇幅,我们将另具文讨论。

————————

[1]李伯谦.中国古代文明进程的三个阶段[G]//李伯谦.文明探源与三代考古论集.北京:文物出版社,2011.

[2]苏秉琦.满天星斗:苏秉琦论远古中国[M].北京:中信出版集团,2016.

[3]苏秉琦.中国文明起源新探[M].北京:生活·读书·新知三联书店,1999:130.

[4]苏秉琦.中华文明的新曙光[J].东南文化,1988(5).

[5]朱乃诚.中国文明起源研究[M].福州:福建人民出版社,2006.

[6]苏秉琦.辽西古文化古城古国:试论当前考古工作重点和大课题[J].辽海文物学刊,1986(1).

[7]安志敏.试论文明的起源[J].考古,1987(5).

[8]陈星灿.文明诸因素的起源与文明时代:兼论红山文化还没有进入文明时代[J].考古,1987(5).

[9]李民.试论牛河梁东山嘴红山文化的归属:中国古代文明探源之一[J].郑州大学学报:哲学社会科学版,1987(2).

[10]张学海.城子崖与中国文明[C]//张学海.纪念城子崖遗址发掘六十周年国际学术讨论会文集.济南:齐鲁书社,1993:13—25.

[11]张学海.东土古国探索[J].华夏考古,1997(1).

[12]栾丰实.日照地区大汶口、龙山文化聚落形态之研究[C]//张忠培,许倬云.中国考古学跨世纪的回顾与前瞻:1999年西陵国际学术研讨会文集.北京:科学出版社,2000:227—244.

[13]何介均.长江中游史前古城与古国研究[C]//宿白.苏秉琦与当代中国考古学.北京:科学出版社,2001:688—698.

[14]车广锦.良渚文化玉琮纹饰探析[J].东南文化,1987(3).

[15]车广锦.良渚文化古城古国研究[J].东南文化,1994(5).

[16]林华东.良渚文化研究[M].杭州:浙江教育出版社,1998.

[17]张忠培.良渚文化的年代和其所处社会阶段:五千年前中国进入文明的一个例证[J].文物,1995(5).

[18]李伯谦.夏文化探索与中华文明起源与形成研究[G]//国家图书馆.部级领导干部历史文化讲座·2007.北京:北京图书馆出版社,2008.

[19]李伯谦.中国古代文明演进的两种模式:红山、良渚、仰韶大墓随葬玉器观察随想[J].文物,2009(3).

[20]中华文明探源工程项目执行专家组.中国文明探源工程成果集萃[M].北京:中华文明探源工程项目执行专家组,2009.

[21]赵辉.“古国时代”[J].华夏考古,2020(6).

[22]易建平.部落联盟与酋邦:民主·专制·国家:起源问题比较研究[M].北京:社会科学文献出版社,2004.

[23]陈淳.文明与早期国家探源:中外理论、方法与研究之比较[M].上海:上海书店出版社,2007:290—315.

[24]沈长云,张渭莲.中国古代国家起源与形成研究[M].北京:人民出版社,2009:95—113.

[25]谢维扬.中国早期国家[M].杭州:浙江人民出版社,1995:171—313.

[26]王震中.中国古代国家的起源与王权的形成[M].北京:中国社会科学出版社,2013.

[27]易建平.中国古代社会演进三历程理论析论[J].中国社会科学,2020(11):66—88.

[28]何驽.可持续发展定乾坤:石家河酋邦崩溃与中原崛起的根本原因之对比分析[J].中原文物,1999(4):35—40.

[29]刘恒武,刘莉.论西方新进化论之酋邦概念及其理论困境[J].社会科学战线,2010(7):77.

[30]何驽.都城考古的理论与实践探索:从陶寺城址和二里头遗址都城考古分析看中国早期城市化进程[C]//中国社会科学院考古研究所夏商周考古研究室.三代考古:三.北京:科学出版社,2009:8.

[31]陈淳.考古学的理论与研究[M].上海:学林出版社,2003:525.

[32]刘莉.中国新石器时代:迈向早期国家之路[M].陈星灿,乔玉,马萧林,等,译.北京:文物出版社,2007.

[33]陈星灿.庙底沟期仰韶文化“大房子”功能浅论[C]//北京大学考古文博学院,北京大学中国考古学研究中心.考古学研究:九:庆祝严文明先生八十寿辰论文集:下册.北京:文物出版社,2012:587—611.

[34]中国社会科学院考古研究所,河南省文物考古研究所.灵宝西坡墓地[M].北京:文物出版社,2010.

[35]KRISTIAN KRISTIANSEN. Chiefdoms, states, and systems of social evolution. In Chiefdoms: power, economy, and ideology[M]. London:Cambridge University Press,1991:31.

[36]COLIN RENFREW,PAUL BAHN. Archaeology: Theories,Methods and Practice[M]. 6thedition. London:Thames & Hudson,2012:208.

[37]何驽.关于崧泽文化商品经济的思考[J].东南文化,2015(1):88—94.

[38]《马克思主义政治经济学概论》编写组.马克思主义政治经济学概论[M].北京:人民出版社,2011.

[39]孟苗.山西省沁水下川遗址很可能是2.2万年前人类栖居地[N].山西日报,2015-03-03.

[40]裴文中.旧石器时代之艺术[M].北京:商务印书馆,2017:98—104.

[41]赵志军.有关中国农业起源的新资料和新思考[C]//中国社会科学院考古研究所.新世纪的中国考古学:王仲殊先生八十华诞纪念论文集.北京:科学出版社,2005:86—101.

[42]何驽.长江流域文明起源商品经济模式新探[J].东南文化,2014(1):53—64.

[43]何駑.黄河流域史前商品经济及其考古指标和相关问题试析[C]//何驽.李下蹊华:庆祝李伯谦先生八十华诞论文集.北京:科学出版社,2017:157—177.

[44]小柳美树.从“石犁”看崧泽、良渚文化的农业社会[C]//浙江省文物考古研究所.崧泽文化学术研讨会论文集:2014.北京:文物出版社,2016:278—283.

[45]李伯谦.张家港市东山村崧泽文化早中期大墓的启示[C]//李伯谦.文明探源与三代考古论集.北京:文物出版社,2011:55—59.

[46]周润垦,胡颖芳,钱春峰.江苏张家港东山村遗址崧泽文化墓地初步研究[J].东南文化,2015(6):72—84.

[47]南京博物院,张家港市文广局,张家港博物馆.江苏张家港市东山村新石器时代遗址[J].考古,2010(8).

[48]李新伟.中国史前玉器反映的宇宙观:兼论中国东部史前复杂社会的上层交流网[J].东南文化,2004(3):66—72.

〔责任编辑:成彩虹〕