安阳古城地方性和宜居性研究

2021-09-28卫然

卫 然

(伦敦政治经济学院地理与环境系,伦敦 WC2A 2AE)

引言

城市的宜居性(liveability)是现代城市建设的重要目标之一,也是与地方性(locality)紧密相关的概念。城市宜居性的实现很大程度上依赖于对地方性的识别和运用。地方性不是独立存在的概念,其维系与表达依赖于城市规划建设。换而言之,城市的宜居性在一定程度上是对地方性的维持和传承,甚至是对新地方性特征的创造。

在中国古代城市建设和传统村落的形成过程中,出现了很多基于地方性实现宜居性的范例,明清时期河南安阳的彰德府城(以下统称安阳古城)即为其中之一。彰德府城的城市营建和建筑构造,从地理上讲,代表了中国古代华北地区的城市建设;就城市等级而言,代表了明清时期城市人居环境等级体系中的府城这一级别;就建设成果而言,是古代宜居城市的典范。整体而言,彰德府城是中国古代城市适应自然和人文地方性、响应传统礼制要求的典型代表,在探讨地方性与宜居性的关系和实践这一问题上,有很好的代表性和研究价值。因此,本文以河南安阳古城为例,基于文献研究和对当地古城研究学者的访谈,分析彰德府城营建过程中对地方性和宜居性的实践。

1 城市的宜居性与地方性

19世纪自工业革命引发城市化之始,人口的快速增加和工业的迅速发展导致了交通拥堵、住房短缺、环境污染等城市问题[1],关于城市宜居性的反思也应运而生。基于19世纪后半叶的城市发展史,David L. Smith较早地提出了“宜居性”的概念。他认为,城市的宜居性来自3个层面:第一是解决公共卫生和污染问题带来的宜居,第二是舒适和生活环境美带来的宜居,第三是历史建筑和优美的自然环境带来的宜居[2]。随着世界各国和联合国等国家和组织对城市问题的日渐关注,城市的宜居性成为城市规划和建设的重要目标之一。

关于中国对宜居城市的关注,周建高和王凌宇将其追溯至吴良镛先生于1980年代开始对人类聚居学的研究。他们同时指出,1990年代中后期,上海、广州等城市先后提出了宜居城市的构想,成为政府工作思路的一部分。《北京市城市总体规划(2004—2020年)》被认为是宜居城市明确纳入规划建设范畴的标志。2014年的《国家新型城镇化规划》则更加全局性地提出“全面提高城镇化质量,加快转变城镇化发展方式,以人的城镇化为核心,提升城市可持续发展水平”,将宜居城市与以人为本的城市发展模式相关联[1]。由此可见,在中国的城市发展过程中,宜居城市建设已成为重要的发展目标,这是对此前快速城镇化过程中,忽略生态环境保护、居民生活和心理需求的及时和必要的修正。

目前为止,宜居性的定义尚未统一。可以明确的是,宜居性是与地方性紧密相关的概念。宜居性大体指的是城市或地区居民体验到的生活质量[3]。Michael Southworth认为,宜居城市的构成要素是多元复杂的,不仅包括环境要素,还包括社会、经济、自然要素,并且与城市和国家或地区的文化背景密切相关,并没有绝对统一的标准[4]。目前对城市宜居性的考量,主要包含环境健康、自然宜人等自然条件,以及出行便捷、安全、生活方便、社会和谐等人文条件[3],即从自然和生态环境、社会和人文环境两个角度实现城市的宜居。同时,张文忠指出,构建宜居城市的措施之一是坚持多样性、体现特色性,即反对盲目的大拆大建和千城一面,而是应立足不同地区的历史和自然条件、资源和经济状况、文化传统和生活习俗等,探索适合自己的发展轨迹[3]。此处提到的特色性,实际上就是城市的地方性。换而言之,建设宜居城市必须立足于城市的地方性。由此,对地方性的探索和理解是十分必要的。

在地理学中探讨“人—地”关系时,“地方”被认为是有关联性的、历史的、与身份认同相关的空间[5],是自然与人文要素综合作用而形成的[6]。基于此,地方性是指地方所具有的自然特质和文化特性等客观特征[7],不仅体现在物质空间中,也体现在经济活动、文化活动和社会活动中[8]。这就对应了宜居性对自然和生态环境、人文和社会环境两方面的要求。地方性的意义在于,其基于自然基底和社会人文的空间表征和符号表征,是形成人的地方感[9]、归属感[10]和认同感的重要因素[11]。衡量城市的宜居性,就必须要衡量生活在城市中的人的空间使用和与之相关的生理和心理感受。没有地方感、归属感和认同感的城市空间,即使物质服务再发达,也无法满足居民的心理需求,也就无法被认为是宜居的。

在过往关于宜居城市的研究中,尤其是国外的宜居城市研究,往往更加关注宜居城市评价体系的构建[12]、气候变化背景下的自然环境的舒适性和可持续[13],以及如何从技术层面解决城市中的住房[14]、交通等具体问题[15]。在中国古代城市建设中,大量基于地方性构建宜居城市的案例有待研究分析。中国古代人居建设的基本原则,简而言之可以概括为对“天人洽合”或“天人合同”的追求①,同时融合了纲维有序的礼制思想[16-17],也就是基于自然和生态环境以及人文和社会环境的地方性,构建自然和人文的宜居空间。河南安阳明清时期的彰德府城便是中国古代人居建设成果的杰出代表。

2 案例背景:安阳和彰德府城

2.1 安阳古城的自然与人文背景

安阳位于华北平原中部,地处河南、河北、山西三省交界,是中国的八大古都之一,先后有殷商、曹魏、后赵、冉魏、前燕、东魏、北齐等七朝在此建都[18]。安阳地区的地方性特征可从自然条件和人文条件两方面展开。

在自然条件方面,安阳自然地势西高东低,与中国整体地势相同。山地丘陵位于西部县级市林州和安阳县西部,市区中东部则是广袤无垠的黄淮海平原。安阳地处温带季风气候区,夏季炎热湿润、降水丰沛,冬季寒冷干燥。漳河、洹河、汤河、卫河、淇河等河流自西向东而过。与现今相比,古代安阳地区的气候更为湿润温和,洹河水更为丰沛,这也是盘庚(商朝第十九位国君)迁都至殷的主要原因之一[19]。

人文条件方面的特点在很大程度上依赖于自然条件。在军事和交通层面,自战国时期起,古黄河流经安阳以东,与洹河、漳河一道成为该地区的丰沛水源。位于西部的太行山脉是抵御北方游牧民族的天然屏障。因此,位于太行山脉以东与华北平原交界处的安阳地区,逐渐成为贯通南北的交通要冲。安阳地区向西穿过太行关隘可进入山西高原,向东连接齐鲁大地,其显要的战略地位是兵家必争之地,安阳也日渐成为华北平原南部的重要都邑[19]。在文化层面,安阳地区因其适宜人类居住的自然条件而吸引了数个王朝在此定居,尤以殷商时期的甲骨文字、青铜文化、都城营造、周易文化以及曹魏时期的城市规划、建安文学为代表,是中国汉文化的发源地和繁盛地之一,保留了较为完整的中国主流传统儒释道文化。这些文化落实在物质空间中,体现在严格遵守家庭和国家礼制要求的城市和建筑营造上。以上地方性特征,对历代安阳古城的营建产生了深远影响②。

2.2 彰德府城的营建历史

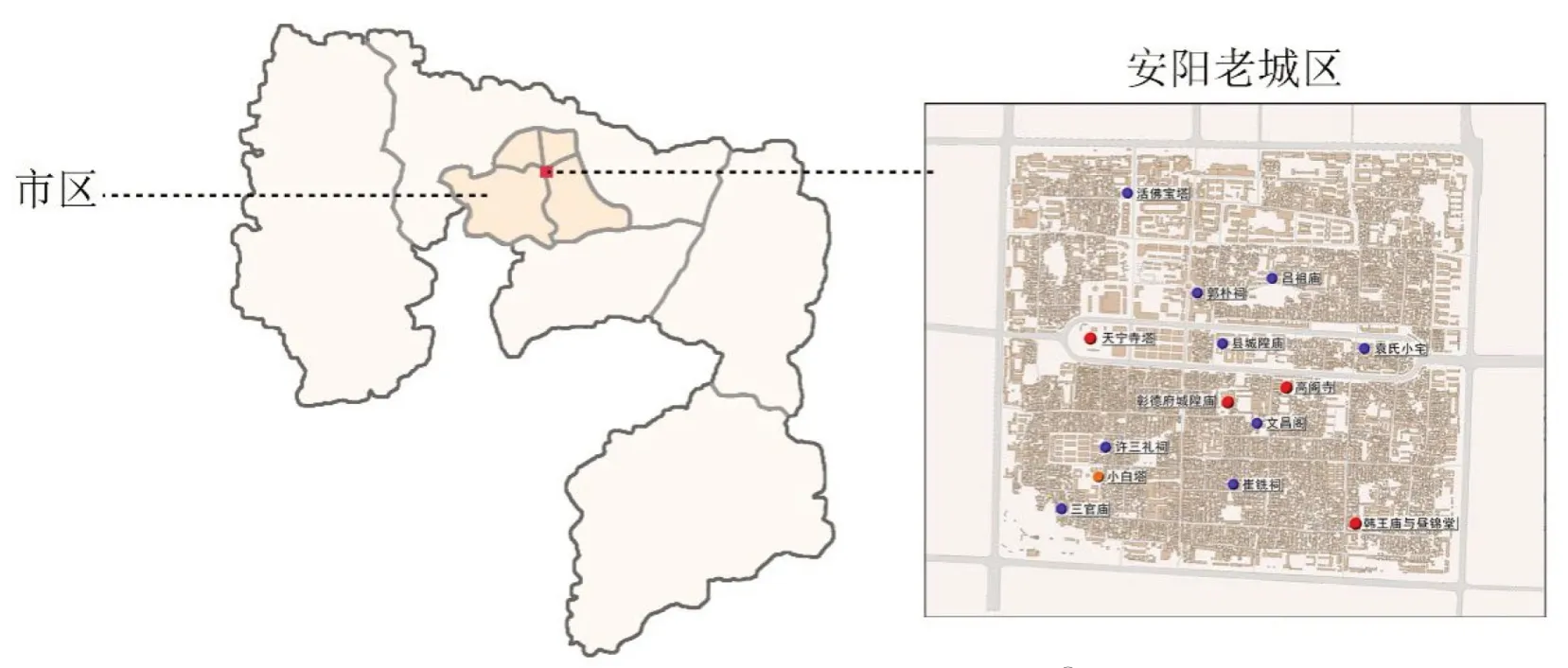

现今的安阳古城较为完整地保存了明清时期的彰德府城,而明清时期的彰德府城是以此前的相州城为基础营建的(图1)②。

图1 安阳老城现今的区位与城市肌理③

汉献帝建安九年(204年),曹操击败袁尚后雄踞邺城,在邺城建筑社稷宗庙,邺城成为曹魏都城。至北魏天兴四年(401年),以邺所辖六郡之地设置相州,邺城归其管辖。南北朝时期的东魏、北齐均定都在古邺城,营建了邺南城,并将于秦晋时期设置在洹水南岸的安阳县并入邺城的行政区划范围。北周大象二年(580年),杨坚在建立隋朝前夕焚毁邺城,相州、魏郡、邺县三级政权和民众一起南迁20 km至安阳城。从此安阳取代邺城,城址一千多年未发生大的改变。隋唐时期的相州城即为现今洹水之南的安阳城[19]。

金明昌三年(1192年),相州升为彰德府,元代改为彰德路,隶属中书省。隋朝重筑的相州城,有内城和外城之分;北宋景德年间增筑的相州城,则将原相州城的内城和外城合二为一,城围扩展至9.5 km。明初彰德府领一州六县,属河南布政使司。改筑唐宋时期的相州城,护城河以内的城市轮廓和范围保存古制,成为现今看到的明清彰德府城[19]。现今的彰德府城抛弃了原先护城河以外的部分区域,大约相当于唐宋相州城的1/3—1/2②。

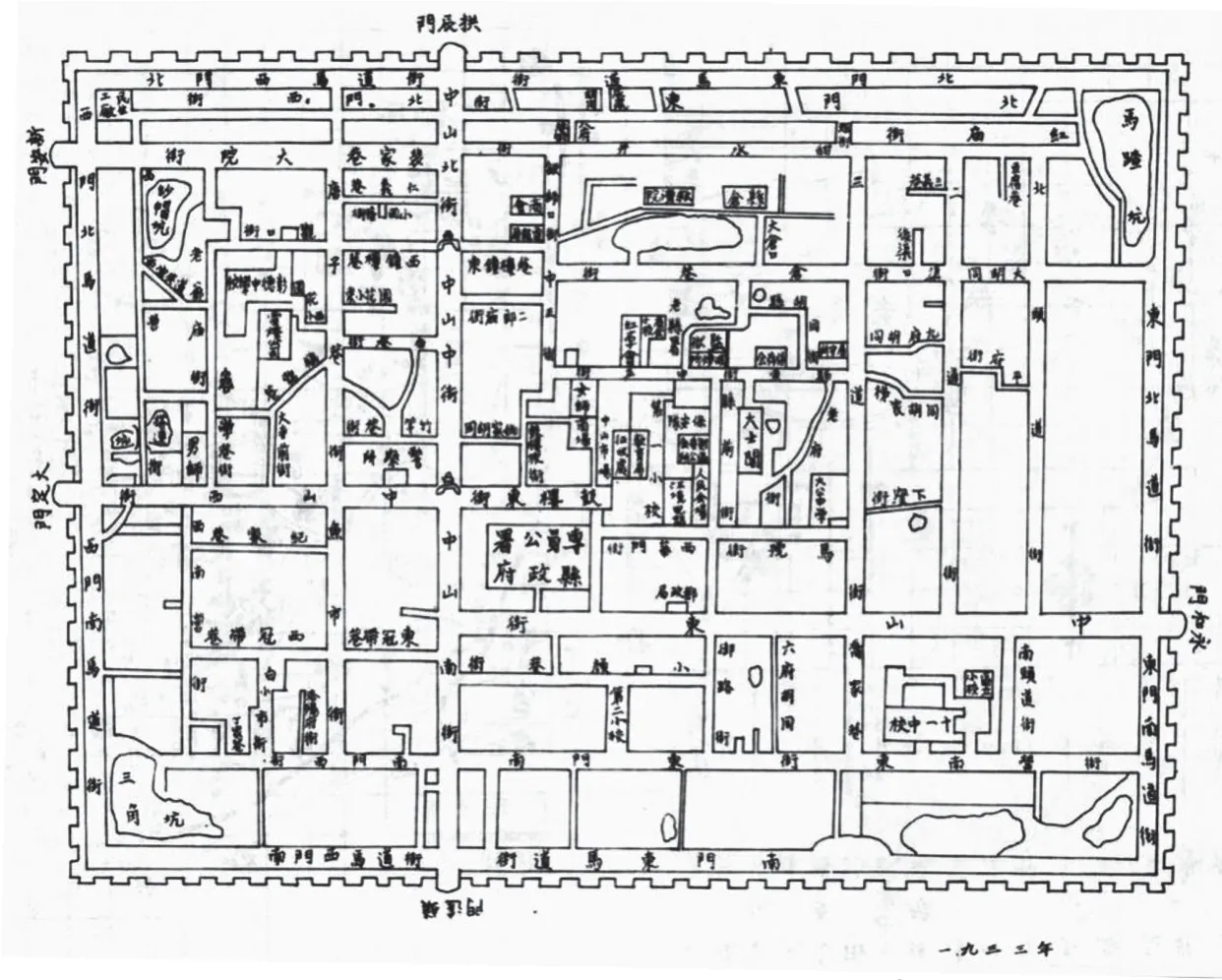

现今安阳老城(即明清彰德府城)总面积2.4 km2,有护城河环绕,保存有较高大的礼制建筑和传统北方民居四合院。清代康乾盛世期间,因四省通衢和由山地向平原过渡的地理优势,彰德府城人口日渐增加,商业繁盛。康熙和雍正年间,曾3次对彰德府城进行增修整饬,修整主要集中在城市内部,而并未对城围进行扩展。自此,城内街道逐渐增多,街巷格局日渐成形。至清朝末年,城内街道有90多条,以东、西、南、北4条大街为主要街道,与其相连通的大街小巷纵横交错。清末至民国时期,安阳老城内的街衢巷陌越来越多,民间出现了“九府十八巷七十二胡同”的说法。据学者考证,九府十八巷基本属实,胡同是否有72条尚未定论[19](图2)。

图2 1933年安阳明清彰德府城格局④

3 彰德府城的营建特点

彰德府城营建中对地方性的考量和对宜居性的实现不仅体现在整个城市的规划建设之中,也体现在单体住宅建筑的布局构建之中。其中,城市规划建设的地方性与宜居性主要表现在坑塘水系和街道格局两个方面。

3.1 城市建设中的地方性与宜居性

3.1.1 坑塘水系

彰德府城中有非常密集的坑塘,联通护城河和城西的万金渠,构成了城市中的坑塘水系。其中,万金渠由唐代相州刺史李景于唐高宗咸亨三年(672年)发动民力开凿,在唐相州城西20 km洹河上游的高平村西构筑石塞堰,引洹水入渠,自西向东流经20个村庄,最终东流至城池大西门外,向南、北分成两支,分别沿护城河向南、北流通,环绕城墙,并连至周边村庄。

由于古代修建城墙和城门需要大量土石,最为便利的方式是就地挖坑取土,从而在城墙四周和高大建筑物周边,形成了大大小小的土坑。明清时期彰德府城中坑塘的数量没有明确记载,根据已有史料和老城居民的回忆,这些坑塘主要分布在老城西北隅沿城墙四周。1949年,老城中的坑塘共保留有20余个,水面面积133 334 m2,总容水量39万 m3。由于新中国成立后城市建设的需要,一部分坑塘被部分或全部填埋,所以明清时期的坑塘数量、水面面积和总容水量远大于以上数字②。在这些坑塘中,最为著名的是原先位于文峰塔西南的褡裢坑,现今属于三角湖公园一部分的三角坑(现名三角湖),老城中部、现今属于仓巷街省级历史文化街区的后仓坑,以及相传为城内面积最大的坑塘、位于老城东北部的马莲坑。

除城内星罗棋布的坑塘之外,彰德府城的蓄水排涝系统的另外2个重要组成部分是环绕老城四周的护城河,以及城内龟背形的地势与高台民居相结合的建筑形制(图3)。一方面,民居院落中没有排水管道,只有“水道眼”和部分街道边缘的排水明沟,这些与城内的坑塘均通过修筑于地下的石砌方涵与护城河相连接。另一方面,彰德府城地势依托华北平原天然地势,呈现西高东低的走势,城内建设为中国传统城市和传统村落常见的龟背形,地势最高点是位于南大街和西大街交界处的鼓楼。民居房屋一般建筑在庭院内的台阶之上,位于街道两旁的民居则建筑在临街的门台之上,门台最高可达2—3 m。城内雨水的流动顺应了龟背形地势,东西方向流动。此外,另有很多小支流沿南北方向的街道向南北方向排流。据《安阳市水利志》记载,即使连续降雨100 mm,城内也不会被淹,雨水会沿石砌方涵流入坑塘进行蓄洪,进而流入护城河,最终入万金渠和洹河进行分流泄洪[19]。

图3 彰德府城明清时期的主要坑塘水系⑤

具体的排水情况可以马莲坑为例。马莲坑是修筑城墙角楼时就地取土而形成的。马莲坑紧挨城墙,周围地势较高,坑一带地势低洼,每到降雨,雨水就会从附近街巷源源不断地向马莲坑汇集,超过正常水位时便会通过明渠和暗渠2条溢流水道流向护城河。而城西的纱帽坑、小嘴坑和褡裢坑,则是通过地下石砌方涵相连通后通向护城河。另外,明清时期城南镇远门周边还有水门,是构筑于城墙下的河渠通道,通过闸门启闭,兼具排水和战略防御的功能[19]。学者认为,彰德府城内每个坑塘的调蓄容量、每条街巷胡同的高程,似乎都经过了精确的测算,实质上与现代“海绵城市”“智慧城市”的理念不谋而合⑥。

坑塘与护城河、万金渠和洹河的联通,不仅便利了雨水泄洪,而且使坑塘保持了活水,几百年来始终清澈荡漾,鱼虾丰富,成为城内居民的休闲去处、食物来源和清洁场所。同时,由于古代建筑多为木结构,城中的坑塘还起到了消防的作用,一旦有火情发生,居民可以就地取水。以后仓坑为例,其周边在明清时期分布有粮仓府库,是城市经济民生的命脉所在,后仓坑的消防功能尤为重要[19]。

3.1.2 街道格局

彰德府城的整体规划建设较为标准地遵循了《周礼·考工记》的要求,呈现四方形格局,东西略长,南北略短,四面各建筑一个城门。但与北京等老城中四通八达的棋盘格式街道格局不同的是,彰德府城的街道格局很少有“十”字型道路,而多是“片”“丁”字型道路。如此布局的主要目的是为了防卫。由于中原地区自古战乱频繁,安阳地区周边又多匪盗出没,所以城市防卫在城市建设中尤为重要[19]。彰德府城的城墙本身就厚于一般城墙,易守难攻。即使敌人攻破城墙、攻入城内,城中幽深曲折的街巷格局也会使敌人无法分辨正确的前进方向,从而无法迅速占领位于城市中部的官署建筑、粮仓府库等重要建筑以及整座城池,一般匪盗也会在城内街巷中迷失方向⑦。

因城市防卫而建设的丁字街道,在风水上因为气场过冲是不宜建筑民居的,百姓认为只有庙宇才能镇得住风水,趋利避害。所以,在彰德府城的丁字街口正对街道的一段,可以看到很多庙宇,供奉官邸、观音、道教等各路神仙,以期护佑百姓平安[19]。

3.2 建筑构造中的地方性与宜居性

彰德府城中的民居建筑多为中国传统北方四合院。作为中国传统的住宅建筑组合形式,四合院在各地,尤其是北方,多有分布,一般遵守既定的营造形式。从建筑单体来看,一般采用长方形平面和屋顶、屋身、台基的三段式构造;从建筑组团来看,正房、厢房、倒座等基本建筑单体单元围绕庭院这一中心进行组合布局。但在发展过程中,受自然环境、地理条件、气候条件、人为活动等影响,各地的四合院一般会产生一些随机性变化,以适应地方需求。如豫西地区巩义市受地理环境的影响,采用了窑洞与院落相结合的方式;豫东开封地区多建筑楼院式民居,呈现“前客厅后楼院”的格局,纵深方向狭长、横向较窄、前高后底;豫中荥阳地区由于位于黄土高原与豫东平原的交界处,民居类型则较为多样,既有平原地区规模较为宏大的合院式建筑,也有丘陵地区依山就势的窑洞式建筑[20]。由此可见,民居建筑的构造形式也是对自然环境和人文环境适应的结果,即对地方性的应用。

彰德府城的四合院既顺应了自然条件,也符合古代礼制,是对自然环境和人文环境的双重响应。在自然环境层面,安阳地区冬季寒冷,春季多风沙,所以四合院的墙壁和屋顶较厚,后墙和临街外墙一般不对外开窗,便于防寒隔潮,形成冬暖夏凉的居住空间。庭院位于四合院的中心,承担晾晒等家务劳动、穿行、采光、通风、纳凉、休憩等功能。在人文环境层面,受长幼有序的中国传统文化的影响,四合院的居住空间分配和建造顺序均有一定规制。在居住空间分配方面,家长居正房,长子居东厢房,次子居西厢房,仆人居外院,女眷居后院,方言俗称“闺女儿楼”(即女儿楼)⑦。在建造房屋时,一般也是先盖正房,后盖东西厢房,以正房和东西厢房为基础组合院落并向纵深扩展[19]。正房一般建于台基之上,高于厢房,厢房又高于倒座房。为了提高空间利用效率,向纵深延伸的房屋如女儿楼等,也会类似于开封地区一样建成二层。

明清时期安阳地区鲜有王公贵族,大家族一般为地方官员和商人。在封建礼制之下,四合院面阔受限,一般为三间和五间,最多为七间⑦。富贵人家的四合院向后延伸,同一轴线上的几座房屋按前后顺序连接贯通,形成二进、三进、四进等院落,倒座、正房等房屋中门相对,构成安阳地区独有的“五门相照”“七门相照”“九门相照”的空间格局,以此来彰显主人的财富和地位。整体而言,彰德府城的民居四合院对外封闭,通过影壁和围合构造维持较强的私密性;对内开敞,通过庭院空间向自然环境开放,构建舒适宜人的生活空间[19]。

4 彰德府城中的地方性与宜居性及启示

4.1 基于地方性的宜居空间构建手段

彰德府城在营建过程中如何基于地方性特征提供宜居空间,可总结为两点:对自然要素和人文要素的共同响应;宏观和微观尺度的结合。彰德府城的城市和建筑首先考虑了安阳地区的自然环境方面的地方性。宏观尺度上,城市的排水系统依托安阳地区西高东低的自然地势,将东西方向用作主要排水泄洪通道,同时利用临近的洹河这一自然水系,使人工水系和自然水系构成完整的排水系统。微观尺度上,民居四合院的构造,是基于当地的温带季风气候对墙体和门窗进行完善,与其他北方城市相比略有不同。从现代宜居性视角来看,彰德府城完善的城市排水系统和舒适的民居住宅在基础设施和居住设施方面提供了宜居的城市环境,更多地满足了居民在生活便捷、舒适、安全等生理和心理方面的需求。其次,人文环境对彰德府城的城市和建筑有一定限制,但是人们利用这些限制条件,满足宜居需求、军事战略地位和防卫需求、风水和民间信仰、封建礼制要求均是安阳地区地方性中的人文要素。在考虑这些要素的前提下,宏观尺度上的“丁”字和“片”字型街道布局,以及微观尺度上的长幼有序的四合院空间格局逐渐形成,满足了人们的防卫和安全需求,以及传统文化和民间信仰的要求,即心理层面的宜居需求。

4.2 地方性与宜居性的依存关系

通过分析安阳明清时期彰德府城的案例,地方性与城市宜居性之间的关系可以理解为:地方性是宜居性的基础条件,宜居性也可分以在一定程度上维系甚至创造地方性特征。一方面,建设宜居城市需要充分考虑地区自然环境和人文环境的基本条件,对其作出合理响应,例如彰德府城的排水系统、街道防御系统、建筑格局对自然基本条件的运用和对人文环境需求的满足。另一方面,城市的宜居性建设可以在一定程度上维系地方性特征。这一点尤其可以在明清彰德府城和现代安阳的对比中看出。例如,明清时期的城市坑塘水系可在一定程度上调节洹水水位,保证洹水的水源充沛,维系了安阳的自然水系。在现代安阳城,洹水的水位下降在一定程度上是由于城市坑塘的填埋,破坏了安阳的自然水系。此外,在自然和人文地方性要素约束下形成的安阳古城格局和民居四合院,已经成为现代安阳独特的城市结构和建筑风格,成为现代安阳地方性的人文要素的重要组成部分,是目前城市遗产保护、传统文化传承、城市特色维系的珍贵资源。换而言之,明清彰德府城的宜居城市建设,既保护了安阳地区已有的地方性特征,也创造了新的地方性特征。

4.3 对现代城市建设的思考

现代城市如何从古代城市,尤其是安阳明清时期彰德府城的营建中学习,基于地方性创造现代宜居空间?现代城市往往因为千城一面的城市风貌和多快好省、急功近利的建设方式而广受诟病,也由此带来了生态环境和人文环境破坏等后果,既是对地方性的忽视,也是对地方性的持久损害。要解决这些问题,最基本的原则就是因地制宜。

要做到因地制宜,首先就要关注地区的地方性要素,包括自然要素带来的优势和劣势,如气候、降水、地势等,以及人文要素所提供的文化环境,小到日常活动的空间需求,大到乡约民俗、民间信仰的追求。在现代城市中还要考虑人口、经济、产业等更加复杂的因素。在现代城市建设中,地方性的自然要素和人文要素都有了更加显著的意义。自然要素与生态环境紧密相连,城市内涝、环境污染、水土流失等城市病使得环境可持续的建设手段更加重要,对自然环境要素的审视和利用可确保环境安全和环境健康角度的宜居。同时,现代城市的宜居性不仅包括提供舒适的自然环境、确保人与自然之间的和谐关系,也包括提供包容的、多元的文化环境,使得不同文化背景、教育背景、收入水平的人可以共同生活,平等地享有城市空间和城市服务,实现人与人之间的和谐关系。后者的实现尤其需要关注地方性中的人文要素,如地区人口构成、宗教信仰、传统习俗等,以及与此相关的生活需求和空间需求。

此外,宏观尺度的建设和微观尺度的建设同等重要,前者涉及整体的城市规划建设,如彰德府城的城市建设,后者涉及具体的建筑单体和组团以及公共空间等的建设和利用,如彰德府城的建筑构造。现代城市规划是更加宏观地对城市土地利用、设施安排、政策完善的考量。要想在宏观和微观尺度上形成统一协调,国土空间规划等宏观措施应与城市设计、景观设计、建筑设计等微观尺度的措施相结合,使得城市空间在各个尺度上都能满足人的宜居性需求。

安阳古城的营建对自然和人文地方性要素的关注,以及对宏观和微观尺度的把握,为现代城市建设提供了很好的范例。但同样要认识到,古代城市的人口规模、用地规模远远小于现代城市,其自然环境的承载力较少受到挑战。现代城市面临的城市问题要复杂得多,例如由极端气候、科技革命、冠状病毒、突发袭击等带来的新的不确定性[21],因而需要采取更加深思熟虑的措施,从技术和政策两方面提供宜居的物质空间和社会空间,在提升城镇化率的同时实现宜居城市的发展目标。

5 结语

在宜居城市建设日益重要的今天,以安阳明清彰德府城为代表的一系列中国古代城市和传统村落为现代城市建设提供了很好的借鉴。明清彰德府城的城市坑塘水系、街道格局和建筑构造,既证明了地方性与宜居性相互影响、相互维系的关系,也强调了地方性中自然要素和人文要素、宏观要素和微观要素的同等重要程度。让人惋惜的是,在现代安阳城市建设过程中,对坑塘的大规模填埋,开辟城市主干道文峰中路从老城中穿城而过、将老城一分为二等措施,不可逆地破坏了老城原有的宜居性,也损害了安阳自身的地方性特征。2015年开始的古城复兴旨在对老城的传统风貌进行整治保护,以期重现明清彰德府城的地方性特征和宜居景象。因而,安阳彰德府城带来的经验不仅包括了如何基于地方性实现宜居性,以及如何通过宜居性维系地方性,也包括了应在新时期前瞻性地传承和保留城市已有的地方性和宜居性特点,将现代城市建设和古代城市遗存相结合,在维持已有的地方性和宜居性的基础上,创造新的城市宜居空间和地方特色空间。

注释:

①根据王贵祥先生的解读,“天人洽合”或“天人和同”与“天人合一”是不同的,后者是一种神秘主义的宗教体验,而前者才是将“天”理解为大自然,表述了人与自然和谐相处的状态、环境、气氛。

②基于对安阳古城研究学者齐瑞申先生的访谈。

③图源:参考中国城市规划设计研究院所制《安阳市历史文化名城保护规划(2011-2020)》,作者修改制作。

④图源:摘自《安阳市仓巷街历史文化街区保护规划》,北京清华同衡规划设计院编制。

⑤图源:安阳古城研究学者、安阳市城市建设档案馆安民先生提供。

⑥基于对安阳古城研究学者、安阳市城市建设档案馆安民先生的访谈。

⑦基于对安阳仓巷街历史文化街区讲解员江兰女士的访谈。