一体化创伤急救模式在外科严重创伤急救中的应用效果分析

2021-09-27吴庆文

钟 声 吴庆文 黄 河

广东省惠州市惠阳三和医院急诊科,广东惠州 516211

[关键字]一体化创伤急救模式;外科;严重;创伤;急救

严重创伤为临床外科疾病中较为常见的一种疾病,主要因高处坠落、交通事故、爆炸等因素而发病,此疾病致残率、致死率均较高,加之存在并发症多、伤情重、病变速度快等特征[1-2],一旦出现严重创伤,患者病变速度加快,病情重。所以,治疗严重创伤的重点和焦点逐步转移到外科救治效果上。以往采用的分科救治属于常规治疗模式,易错失最佳救治时机,耽误病情,耗费时间长,无法把握最佳救治时机。因此,不少学者倡导进一步改进外科严重创伤救治模式。已有研究显示[3],严重创伤患者接受一体化创伤急救模式救治,易把握病情救治最佳时机,救治成功率高。本研究旨在探讨一体化创伤急救模式在外科严重创伤急救中的应用效果。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2018年11月—2019年11月惠州市惠阳三和医院急诊科收治的120 例外科严重创伤患者作为研究对象,按照随机数字法将其分为对照组与观察组,每组各60 例。对照组中,男37 例,女23 例;年龄55~78 岁,平均(65.31±1.21)岁;创伤至就诊时间0.2~8.6 h,平均(6.8±0.2)h;受伤原因:刀刺2 例,爆震2例,挤压伤3 例,人为致伤9 例,交通伤29 例,坠落伤15 例;观察组中,男35 例,女25 例;年龄54~79岁,平均(65.25±1.23)岁;创伤至就诊时间0.3~8.7 h,平均(6.5±0.3)h;受伤原因:刀刺3 例,爆震2 例,挤压伤4 例,人为致伤10 例,交通伤27 例,坠落伤14 例。两组患者的一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究经医院医学伦理委员会审核批准。入选标准:①患者损伤器官数或解剖位置数≥2个;②患者多发伤病情程度评分>16 分;③患者或其家属均签字接受此次干预方式。排除标准:①创伤前合并躯体疾病者,如肝肾功能异常等;②精神、智力障碍无法配合救治者。

1.2 方法

对照组患者采用常规急救模式,急诊科医护人员初步评估病情并处理,实施辅助检查,包含观测病情和监测体征指标,确保静脉通道和呼吸道畅通,给药补液,处理伤口,与其他科室专家保持联系,根据其病情确定是否需将患者转入ICU 或专科病室。

观察组患者采用一体化创伤急救模式干预,救治主要场所为急诊科,协同多科室进行。各科室和各医护人员需做到无缝衔接,如监测体征指标、院前院内各项抢救、管理急救网络等。(1)组建急救管理网络:一体化创伤急救小组有经验丰富且专业的医务人员构成,明确各人员职责。建立健全的急救管理网络,确保急救所需的医护人员、救护车、抢救室、手术室等完善。接到急救信息后,需与120 救护车保持联系,开启预报功能,动态实时获取救护车和患者信息,并将其反馈到急救医护人员处,以便提前备制救治所需物品。(2)入院前抢救:院前需综合评估病情,及时反馈病情到急救处。开通静脉通路,保证机体循环有效性。对于休克者,可给予生理盐水、血浆等。观察其伤口,减少出血量和感染危险性,尽量勿搬动患者。入院前,衔接院内急救方案,缩短抢救时间。(3)院内抢救:入院抢救,把急救人员分4 组。①循环支持组,负责给药、按压胸外心脏,建立静脉通道等;②气道管理组,负责吸痰、机械通气、插管等;③体征指标监测组,负责监测患者体征指标,记录伤口状况,包含出血量、伤口包扎等;④联络组,负责联系相应科室专家会诊,安抚家属情绪等。在抢救时,需整体评估患者病情状况,再分工合作。(4)落实急诊科与各科室之间的衔接工作:严重创伤者需接受影像学检查,若需转专科治疗,需走绿色通路,转诊前,则通知相应科室做好准备,并让其知晓患者信息、救治措施、救治物品等,直接将其转入手术室中,简化救治流程。(5)监测转运中体征指标:转运过程中,医护人员需携带急救仪器和药品,密切监测体征指标,以便及时干预。

1.3 观察指标及评价标准

比较两组患者的救治成功率、急救反应时间、昏迷状况及创伤程度。①急救反应时间包括急诊室停留时间、特殊检查耗费时间、急诊至手术间隔时间、入院至手术间隔时间。②急救前、后用Glasgow 昏迷评分(Glasgow coma scale,GCS)[4-5]评估患者昏迷状况,根据患者睁眼反应、运动、语言等进行评估,评分为3~15 分,评分越高,则表明患者情况越良好。③用简明损伤定级法-损伤严重程度评分(abbre viated injury scale-injury severity score,AIS-ISS)[6-7]评估患者病情程度,量表分值为1~75 分,评分越低表明患者病情程度越轻。

1.4 统计学方法

采用SPSS 22.0 统计学软件进行数据分析,计量资料用均数±标准差(±s)表示,两组间比较采用独立样本t检验,组内比较采用配对t检验;计数资料采用率表示,组间比较采用χ2检验,以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者救成功率的比较

观察组患者的救治成功率为86.87%(52/60),高于对照组的68.33%(41/60),差异有统计学意义(χ2=5.783,P=0.016)。

2.2 两组患者急救反应时间的比较

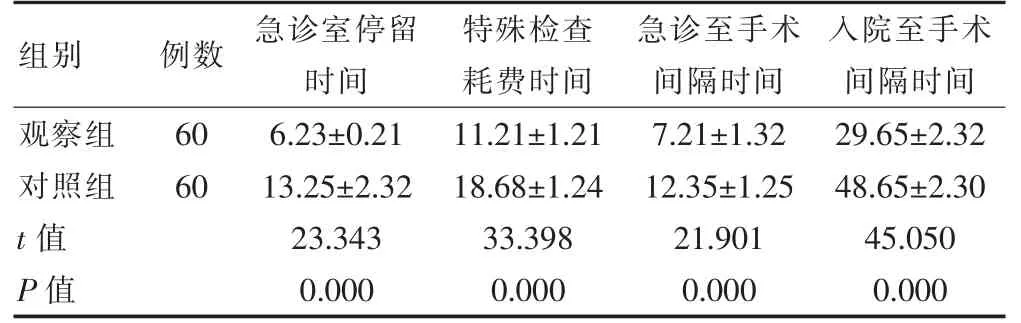

观察组患者的急诊室停留时间、特殊检查耗费时间、急诊至手术间隔时间、入院至手术间隔时间均短于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)(表1)。

表1 两组患者急救反应时间的比较(min,±s)

表1 两组患者急救反应时间的比较(min,±s)

组别例数急诊室停留时间特殊检查耗费时间急诊至手术间隔时间入院至手术间隔时间观察组对照组t 值P 值60 60 6.23±0.21 13.25±2.32 23.343 0.000 11.21±1.21 18.68±1.24 33.398 0.000 7.21±1.32 12.35±1.25 21.901 0.000 29.65±2.32 48.65±2.30 45.050 0.000

2.3 两组患者GCS、AIS-ISS 评分的比较

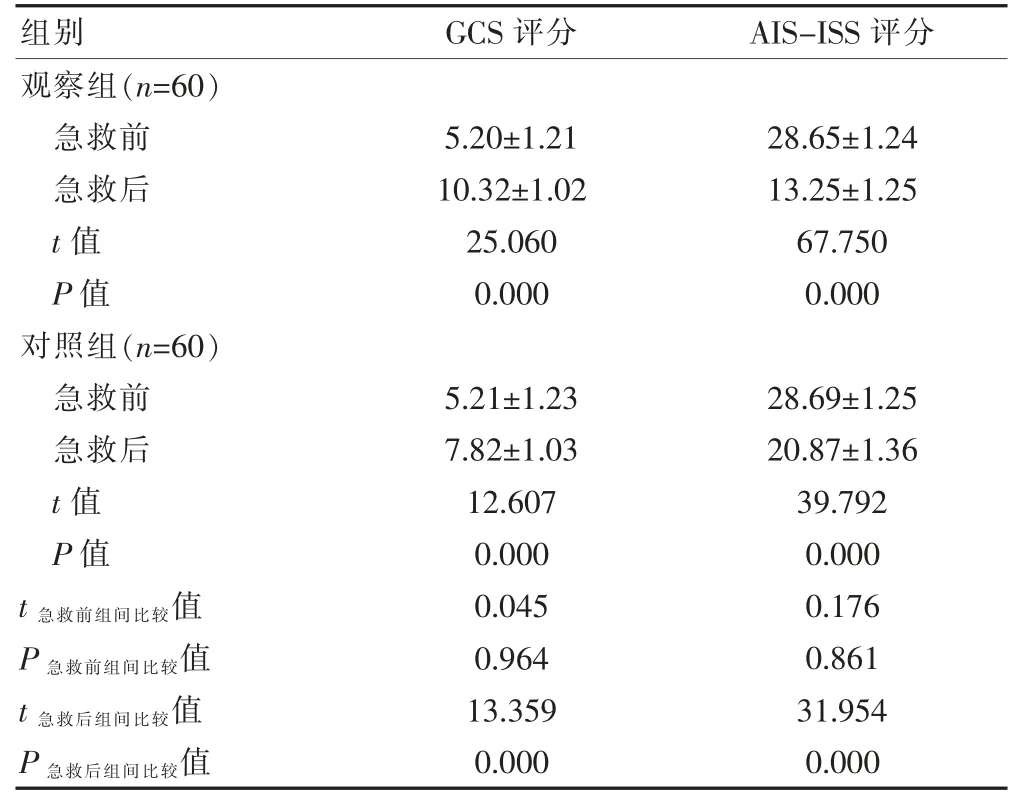

急救前,两组患者的GCS、AIS-ISS 评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);急救后,两组患者的GCS评分高于急救前,AIS-ISS 评分低于急救前,差异有统计学意义(P<0.05);急救后,观察组患者的GCS 评分高于对照组,AIS-ISS 评分低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)(表2)。

表2 两组患者GCS、AIS-ISS 评分的比较(分,±s)

表2 两组患者GCS、AIS-ISS 评分的比较(分,±s)

组别GCS 评分AIS-ISS 评分观察组(n=60)急救前急救后t 值P 值对照组(n=60)急救前急救后t 值P 值5.20±1.21 10.32±1.02 25.060 0.000 28.65±1.24 13.25±1.25 67.750 0.000 t 急救前组间比较值P 急救前组间比较值t 急救后组间比较值P 急救后组间比较值5.21±1.23 7.82±1.03 12.607 0.000 0.045 0.964 13.359 0.000 28.69±1.25 20.87±1.36 39.792 0.000 0.176 0.861 31.954 0.000

3 讨论

外科严重创伤患者病变速度快,部分患者病情复杂,且合并复合外伤等状况,甚至休克。患者死亡与失血性休克、严重颅脑损伤之间存在密切关系。研究显示[8-9],大约有50%的严重创伤患者会即刻死亡,而创伤早期死亡率达30%,创伤晚期死亡率达20%。因此,早期有效抢救严重创伤患者非常重要。目前认为严重创伤者死亡与抢救不及时、确诊不准确、耽误检查时间等因素有关。尤其是老年患者,机体生理条件和脏器功能逐步降低,死亡危险性更高[10]。

为降低严重创伤患者的死亡危险性,近年医学界非常重视严重创伤患者抢救模式的有效性和及时性。以往临床采用的常规抢救模式,虽有一定效果,但耗时长,易错失最佳救治时机,耽误患者病情[11]。因此,不少学者倡导采用一体化创伤急救模式干预。目前,已有研究显示[12-13],一体化创伤急救模式可显著提升严重创伤患者救治成功率,改善其病情、护患关系、生活质量等。本研究结果显示,观察组患者的救治成功率(86.87%)高于对照组(68.33%),差异有统计学意义(P<0.05);观察组患者的急诊室停留时间、特殊检查耗费时间、急诊至手术间隔时间、入院至手术间隔时间均短于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);急救前,两组患者的GCS、AIS-ISS 评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);急救后,两组患者的GCS 评分高于急救前,AIS-ISS 评分低于急救前,差异有统计学意义(P<0.05);急救后,观察组患者的GCS 评分高于对照组,AIS-ISS 评分低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),从多方面证实了一体化创伤急救模式的应用价值,与以往研究结果相符[14-16]。笔者认为此与一体化创伤急救模式各环节联系紧密等有关,此急救模式中包含院前急救、各科室、急诊科、ICU 等科室,各科室互相合作、互相协调,做好对接,缩短各环节、步骤间交接时间[17-20]。实施严重创伤急救时,急诊科医护人员需全面检查患者病情,针对其病情将其转至相应科室,并实施治疗干预。但此方式存在抢救中浪费时间的缺陷,主要体现为接受检查、会诊、诊断时,错失救治最佳时机。此外,患者为严重创伤者,需各科室医护人员互相协调和合作进行治疗,一体化创伤抢救模式,为患者开通绿色通道,整体联动治疗方式,最大程度体现了紧急抢救、急救的优势,提升急救有效性,降低死亡率。

综上所述,一体化创伤急救模式对外科严重创伤急救患者作用明显,可缩短急救反应时间,提升救治成功率,对改善医患关系和患者生活质量有积极作用。