疫情防控常态下新思政观引领的育人体系构建

2021-09-26谢矜王壹凡刘东浩

谢矜 王壹凡 刘东浩

摘 要:新冠肺炎疫情为我国高校育人工作带来全新挑战,也带来变革契机。本文选取我国17所具有代表性的高校作为案例,分析总结其在疫情期间的育人实践经验。研究发现,各案例高校充分利用“互联网+”技术和抗击疫情的宝贵现实素材,创新党建工作、思政课程与课程思政等育人形式,基于学科特色、学校优势将育人工作有所侧重地融入人才培养诸环节。在此期间高校育人的核心思想主题包括榜样教育、舆情引导、我国制度优势与大国责任等等。在未来疫情防控常态化背景下,建议各高校以新思政观为引领,构建高校内部的三全育人工作体系和跨校共享资源的育人机制。

关键词:疫情防控;新思政观;三全育人;育人案例;多案例研究

中图分类号:G410 文献标识码:A 文章编号:1673-7164(2021)28-0005-08

一、研究背景与研究问题

2020年,突如其来的新冠肺炎疫情让高校育人工作面临全新挑战。2020年1月,教育部发布延期开学通知后,各高校快速响应疫情防控要求,依托信息技术与教育教学的深度融合,实现“停课不停教、停课不停学”的创举。在疫情防控与保证在线教学“实质等效”的双重任务下,以及在学生无法回归校园生活的状态下,如何落实习近平总书记提出的“把思想政治工作贯穿教育教学全过程,实现全程育人、全方位育人”[1]的要求,是高校育人工作面临的全新挑战。春季学期,各高校充分利用“互联网+”技术,不断挖掘疫情防控中的育人资源,做出了富有创造性的尝试,将疫情防控带来的外部挑战转化为创新育人实践、参与社会治理、把思想政治工作贯穿教育教学全过程的新机遇,涌现出诸多生动鲜活的育人案例。

当前,新冠肺炎疫情还在全球范围内蔓延,高校需做好疫情防控常态化的准备。本研究旨在分析总结2020年春季学期高校在抗击新冠肺炎疫情期间的育人实践经验,为疫情防控常态化背景下高校落实落细立德树人根本任务提出工作建议。

二、研究方法与研究过程

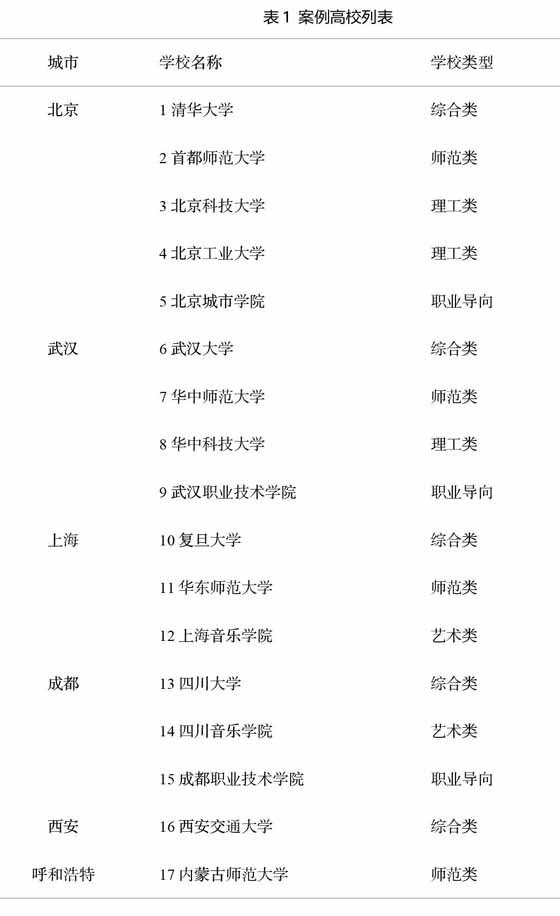

本文通过多案例研究,分析疫情防控下各案例高校的育人创新实践。在北京市学校德育研究会征集的“延期开学期间高校育人案例”基础上,充分考虑案例的代表性,通过网络资源选取了新冠肺炎疫情曾经的高风险地区——湖北武汉,人口密集且高校集中的北京、上海、四川成都、陕西西安,人口密度低且高校较少的内蒙古呼和浩特市6座城市中17所不同类型的高校作为案例(见表1),涵盖的高校类型包括8所综合/理工類大学、4所师范类院校、2所艺术类院校、3所职业导向的院校。

本研究采用定性研究中的文本分析方法,将2020年2月至6月各案例高校育人实践活动相关的官方报道、公开文件等文本作为分析对象,查阅和筛选的文本资料共计59篇文章,约15万字,应用Nvivo 12软件作为资料分析工具,对文本进行了必要的编码分析和可视化分析,分析的内容既包括各案例高校育人实践活动中的关键思想主题,也包括多种多样的育人形式。

三、研究发现

(一)育人实践内容的思想主题词频分析

在分析各案例高校疫情期间育人实践的思想主题时,从育人实践内容中截取相关文本展开编码,排除无关词语后,进行“词频分析”,出现频次最高的前150个3字及3字以上中文词语生成词云(如图1所示),可以直观看出,进行“爱国主义”教育,引导学生充分认识我国社会主义制度的优越性,落实党中央的工作部署和总书记的讲话精神,树立“众志成城,共克时艰”的信念,因势利导强化“价值观”教育和“责任感”教育,是疫情防控期间高校育人实践内容的重要思想主题。

在词频基础上进行主题归纳,主要包括以下三类思想主题:

1. 弘扬正能量的榜样教育

各高校均重视发挥一线抗疫英雄故事的榜样教育作用,引导学生敬仰一线医护人员“救死扶伤、义无反顾”的奉献精神和“坚忍不拔”的意志品质,理解“天下兴亡、匹夫有责”,进而引导青年人对“责任感”“人生观”“价值观”等抽象概念做出更具象的正面思考。

2. 理性认识疫情和舆论

各高校通过不同方式引导学生客观冷静地认识各类媒体传播的相关疫情信息,“明辨是非”,做到“不信谣、不传谣”,客观分析舆情,“理性认识”疫情,帮助学生调整心理状态,缓解焦虑情绪,科学防疫。部分位于武汉的高校还展开了生命教育,引导学生反思人与自然的关系,敬畏自然、尊重生命。

3. 切身感受我国的制度优势与大国责任

党中央强有力的领导和我国集中力量办大事的制度优势,是打赢抗疫“阻击战”的制胜法宝。各高校通过分析当下国际形势,引导学生理解中国在抗击疫情过程中的制度优势与国际担当,并思考人类命运“共同体”。

(二)多样育人形式分析

本研究根据文本资料中体现出的高校内不同职能部门等育人主体,提炼出三类育人实践活动,据此对文本内容进行切割和归类,展开初步编码分析,这三个方面主要包括各级党组织面向学生党员开展党建活动、课程相关思政教育、学工系统的全方位育人工作。在此基础上,根据文本资料的实际内容,对不同育人形式展开进一步编码分析,获得如下分析结果:

1. 指导学生党组织,探索育人育才与党建工作对接融合的有效模式

案例高校中的各级各类学生党支部,充分发挥党支部战斗堡垒作用,利用互联网技术和在线社交平台,在抗击疫情期间保证了党建活动顺利有序开展。以视频微党课、线上组织生活会、线上主题党日活动、读书打卡、“学习强国”App积分等生动的形式定期开展“云党建”,同时,将常规的理论学习、专题讨论与发挥专业特长参与抗击疫情有机结合起来。清华大学还组织入党积极分子完成线上学习环节,包括积极分子培训班和发展对象培训班,推荐联系人与积极分子定期线上谈话,以确保积极分子的培养工作不因疫情而间断。此外,线上视频直播技术还让北京、武汉等地不同高校的学生党员成功超越空间限制,实现了“云端共上一堂微党课”的跨校跨区域交流。

在充分发挥党员先锋模范作用方面,各案例高校多以党支部为核心、以党员为骨干,辐射班级、院系,甚至辐射家庭与社区,落实国家疫情防控要求,组织发动学生党员在疫情防控期间积极承担各项志愿服务,包括自愿捐款、献血、下沉社区提供志愿服务、辅助教师线上教学、为抗疫医护人员子女提供远程学业辅导等。例如,清华大学组织在湖北的学生党员成立湖北籍学生临时(网络)党支部,作为联系学校和在鄂学生的桥梁,引导学生党员在疫情防控、励志勤学等方面发挥模范带头作用。

2. 将“时政叙事共情”融入思政课程,基于学科特色开发课程思政和导学思政

习近平总书记指出:“做好高校思想政治工作,要因事而化、因时而进、因势而新”,“要用好课堂教学这个主渠道,思想政治理论课要坚持在改进中加强……,其他各门课都要守好一段渠、种好责任田,使各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应”。[1]

疫情防控期间,各高校的思政课程教学同其他学科教学一样,需依托互联网技术按照课程安排进行线上教学。为保障线上教学质量,提升思政课的亲和力和实效性[2-3],各高校思政课教学体现出两大特点:一是创新思政课程授课方式,切实提高课堂参与度和认可度,具体做法包括将教学内容切分为适合短时注意力的模块,配合可视化的知识图表,创设思政微课程,跨校共上一堂“思政大课”等等;二是善用育人资源,将抗击疫情的伟大实践转变为思想政治教育的宝贵素材,通过时政讲清“变局”中的思想性、政治性、理论性[4-5],以情感微叙事和信念微叙事为方式[6],以应对“疫情大考”和抗疫英雄感人事迹为主题,通过叙事共情,引导学生在灾难中成长,理解“中国之制”的显著优势和责任担当[7]。武汉大学博士生自发组成宣讲团,推出“短视频接力微宣讲”精品课程,充分利用微信公众号、微视频、抖音等新媒体平台,拓展思政教学第二课堂,这样的形式很快得到其他高校的助力,得到社会各界的一致好评。

北京科技大学、复旦大学和西安交通大学曾推出“课程思政”建设工作方案。各高校秉承学术逻辑与社会逻辑相结合、课程教学与专业育人相结合的理念[8],推动各学科将“科学技术服务社会进步、民族复兴”的价值理念融入科研和教学。学校的作为、教师的表现,本身就是最有力的榜样教育。清华大学、北京科技大学等面向全校教师开展“新冠肺炎科技防治研究应急项目”征集,注重学科交叉,加快研发进度,以期尽快把研究成果应用到疫情阻击战中,在科教融合中发挥导学思政作用。

各案例高校不仅全力支持抗击新冠肺炎疫情相关的应急科技攻关和基础学科研究,还鼓励教师将最新研究成果带入课堂,讲授学科知识和技术在“抗疫”中的实际应用。例如,基础医学课堂上的病毒檢测、公共卫生课堂上的传染病防治、新闻传播课堂上的舆情分析与应对、公共管理课堂上的危机管理等等。带有附属医学院的高校,鼓励战“疫”一线胜利归来的医学教师,在专业课堂中以抗疫中的实战经验为案例,向学生讲授相关知识。此外,武汉大学以全球范围内抗击疫情相关的科研成果和人文反思为主题开设了多场在线通识教育讲座,华东师范大学教育学部推送了“疫情下的教育学”100个系列微课程,华中师范大学开设了“疫后教育变革征文专栏”,等等。各学科基于学科特色,挖掘提炼疫情为科研教学带来的思想政治教育元素,提升学生对所学专业的认可度和社会责任感,进而将个人理想融入共同理想[9],形成与思政课同向同行的育人合力。

3. 学工系统全方位育人,不同类型高校各显特色

疫情防控背景下的育人实践,考验着学生工作的非现场服务能力和管理能力[10]25,本研究中各案例高校学工系统的育人实践体现出防控与育人的有机结合、制度要求与人文关怀的统一[11]。通过分析相关文本资料发现,疫情防控期间,各案例高校学工系统多借助在线网络平台和新媒体工具开展远程工作,育人工作的具体内容主要包括以下7个方面:困境学生的资助帮扶、学生心理疏导、组织宣传学生志愿服务、学生就业支持、学生学业发展支持、开展线上文体活动、监测掌握学生健康信息等。图2是借助Nvivo 12软件“可视化分析”功能得出的代码节点结构图,每个扇形的面积大小代表该项内容中编码文本所占权重,可以看出,疫情防控期间“困境学生资助帮扶”和“学生心理疏导”所占权重排在前两位,监测掌握学生健康信息虽然是疫情防控期间的专项工作,但占比权重较少。

由于新冠肺炎疫情给社会经济、社会保障和服务体系带来了冲击,困境群体可能在经济条件和生活处境上更加艰难[12],因此困境学生的经济资助和帮扶工作,也成为抗击疫情期间学工系统育人工作的重要内容。各案例高校在落实经济资助的基础上,还采取了一些更加灵活的形式,如为家庭经济困难学生充手机话费,保证其在线学习顺利、就业信息通畅。多所案例高校面向湖北籍学生做出专门的经济资助,部分学校还设立了相关的专项资助基金,武汉的案例高校为滞留武汉的学生开展专门帮扶,还为家属患病的学生发起募捐。由于疫情可能让困境学生数量增加,也让原有困境学生的帮扶需求更为复杂,西安交通大学和华中科技大学尝试为每一位困境学生建立信息资料卡,追踪具体情况,给出具有针对性的帮扶。北京科技大学针对性帮扶处于国家助学贷款还款期的学生,如存在因受疫情影响不能正常还本付息或导致失去还款能力的情况,学校会启动相应救助机制,全力减轻学生经济压力。各高校通过对困境学生的资助帮扶,形成了物质帮助、道德浸润、价值引导有效融合的资助育人机制。

受疫情防控影响,高校学生处于居家自我隔离状态,缺少与同伴见面沟通和社会交往的机会,同时,学习方式和学习环境的改变、疫情带来的不确定性,增加了学生学业和就业的现实压力,导致学生出现孤独、无助、焦虑等负面情绪体验,给学生的心理健康带来了不利影响[10]25,[13]72。本研究的案例高校大多面向学生开放免费的心理咨询热线。西安交通大学疫情期间一方面开展线上大学心理健康教育课程和心理健康讲座,内容涉及大学生疫情“宅家”学习、就业、家庭关系、人际交往、个人情感的方方面面,另一方面不时举行线上心理知识竞赛、生活分享、辅导员心理常识培训等活动,搭建多部门协同合作的心理育人生态系统。内蒙古师范大学还开设了蒙古语的心理咨询热线,方便少数民族学生咨询。另外,各案例高校学工系统积极开展各类线上文体活动和社团活动,例如,武汉职业技术学院开展了线上健美操大赛,通过线上的集体活动,强化学生的社会关系网络支持[13]74,起到心理育人的作用。

我国大部分高校多以班级为单位开展学生管理服务工作,辅导员是各高校与大学生沟通联络的重要纽带之一,辅导员监测汇报学生动态信息,保障了青年学生的人身安全和生命健康。例如,北京科技大学针对身在外地的返乡学生,按照“一人一案”原则建立返乡学生工作台账,确保学生疫情期间不离家、不返校。健康信息监测为更高层面的疫情防控和社会治理做出了基础性工作[14],是管理育人、服务育人的重要体现。

进一步横向比较不同类型高校的育人案例发现,学生工作中的育人形式具有学科特色。

综合类和理工类大学在“学业发展支持”方面明显高于其他类型高校。这两类高校较为注重线上教学质量,借助多样化的“云上”平台,为线上教学提供灵活、有力的支持。清华大学将“弘扬优良学风”作为抗疫期间育人工作的重要主题,借助各类平台帮助师生实现云上科研组会、在线答疑、互助交流、线上自习室等。四川大学提出应借助线上教学的契机,充分利用各类教育技术,提升高校教学的针对性、自主性和灵活性,实现课堂教学的“质量革命”。

师范类和艺术类院校在“组织线上文体活动”和“组织宣传学生志愿服务”方面占比较大,其中,“组织宣传学生志愿服务”频率显著高于其他类型高校,突显了实践育人的特色。案例高校充分发挥自身专业特长,组织号召师生投身丰富多彩的社会服务活动,包括创作“抗击疫情”相关的文艺作品、面向社会公众开放免费心理咨询、免费云上音乐会和艺术展览等。华中师范大学和华东师范大学等师范类院校组织心理学院中具备专业资质的师生,面向疫情期间心理受到影响的公众,持续免费开放心理咨询热线。

疫情防控期间,各案例高校都积极开展“空中招聘”,做好招聘信息的精准推送,加强对毕业生就业的关心指导,职业导向类高校对学生就业支持力度尤其明显,利用多种技术、多方渠道,为学生的就业实习提供切实帮助。在疫情防控状态下,学生无法进入企业实地实习,以致阻碍相关课程的完成和毕业就业。武汉职业技术学院积极探索校企合作新模式,利用“互联网+”和人工智能技术,通过校内导师与企业工程师的充分合作,采取线上“云实习”的方式,创造性地解决了这一问题,也为学生的后续就业尽可能提供支持。

四、建议

习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上强调,要“坚持把立德树人作为中心环节,把思想政治工作贯穿教育教学全过程,实现全程育人、全方位育人,努力开创我国高等教育事业发展新局面”[1]。教育部进行“三全育人”综合改革试点工作,要求以新思政观引领改革,从知识体系教育同思想政治教育的结合出发,将思想政治工作融入高校办学治校全过程[15]。疫情防控常态化背景下,高校应以新思政观为引领,以“互联网+”技术融入教育教学为契机,构建高校内部的协同育人体系,搭建高校之间的育人资源共享体系。

(一) 构建高校内部协同育人体系

从本研究可看出,高校不同育人主体之间存在着深度沟通合作、协同育人的必要。北京城市学院和华中科技大学强调辅导员要了解学生学习的实际困难,与专业授课教师保持合作;首都师范大学初等教育学院以抗击疫情为背景,专门建立“1379”全体教师职工协同育人的工作框架,强调高校育人实践的系统性、关联性、发展性。然而,在本研究的文本资料中,疫情期间类似的“协同育人”实践并不多见。本研究在研究发现的基础上,以教育部“三全育人”综合改革试点工作建设要求的“十大育人”为框架,为疫情防控常态化背景下的育人工作提出以下建议。

1. 在疫情防控中发挥组织的育人保障功能

有了“疫情防控不放松、教学科研不停步”的组织保障,才有坚持育人育才的可能。高校应进一步发挥院系党组织的政治核心作用,探索育人育才与党建工作对接融合的有效模式,发挥党支部的战斗堡垒作用、党员的先锋模范作用,以党建引领集体建设,以灵活多样、线上线下结合的组织形式,增强党团组织、学生组织的凝聚力,发挥协同育人的组织优势。

2. 在疫情防控中坚持思政课程与课程思政同向同行

通过信息技术手段保障线上教学的质量和实效性,创新授课方式,以抗击疫情的伟大实践为教学素材,讲清“变局”中的思想性、政治性、理论性,提升思政课程的亲和力和针对性。鼓励教师将抗击新冠肺炎疫情相关的科技攻关和基础学科研究成果带入课堂,讲授学科知识技术在“抗疫”中的实际应用,提升学生对所学专业的认可度和社会责任感,进而将个人理想融入共同理想,形成与思政课同向同行的育人合力。

3. 在疫情防控中挖掘科研活动和社会实践的育人功能

各高校可以利用各类在线教育技术创新教学方式,提升教学科研的弹性和自主性,培育和支持开展科教协同育人。疫情防控应急预案中应用的公共危机管理知识、方舱医院建设中应用的北斗卫星导航技术、电信行程中应用的大数据追踪技术、病毒筛查中应用的快速监测技术、一线医护人员的专业知识,无不彰显着科技“抗疫”的成就,是培养学生学术志趣、科学精神的最好教材。参与社区志愿服务、公益支教,基于专业知识的心理咨询、“抗击疫情”相关的文艺活动等,在服务社会的实践中,实现受教育、长才干、做贡献,是推動学校社会协同育人的有效途径。

4. 在疫情防控中加强文化育人和网络育人对青年人的舆论引导

自媒体的应用加速了信息传播速度,但由于缺少对信息真实性的校验环节,在一定程度上难以保证信息的真实性。在疫情防控期间,高校需引导学生客观冷静分析各类媒体信息,提高学生网络媒介素养,做到“不信谣、不传谣”、理性认识疫情。此外,需优化校园网络媒体环境,特别是新媒体的管理建设,选择一批新媒体传播案例作为典型,营造积极向上的“抗疫”舆论氛围,形成校园网络和组织文化的育人合力。

5. 在疫情防控中提高管理育人和服务育人的精准性与人文关怀,加大心理育人和资助育人的力度

疫情防控为高校育人带来的挑战,不仅体现在学生自身的“空间隔离”状态,更体现在疫情为学生带来的学业就业压力、负面心理影响和潜在的价值观冲击。因此,各高校应将心理育人、资助育人落到实处,搭建多部门协同合作的心理育人生态系统,建立困境学生“发现(识别)-报告-评估-干预-跟踪”系统,据此提供个别化帮扶[10]25,将人文关怀融入管理服务,紧密围绕学生需求、密切关注亟待解决的实际问题[16],加大工作力度。疫情防控有助于信息技术参与提升教育治理的现代化水平,高校可以将数据库等技术融入管理育人和服务育人,平时注意精准掌握学生的健康信息和各育人环节的动态信息,建立全覆盖的信息数据库,提高决策科学性和管理服务适切性。

(二) 打造高校之间的育人资源共享体系

利用“互联网+”教育技术,助力各高校超越空间限制实现全方位合作、即时共享资源。疫情防控期间,各案例高校与湖北高校展开了多种形式的线上合作交流、互帮互助;全国大学生“共上一堂思政大课”,共同收获启迪;清华大学根据各个兄弟高校需求,开设线上“克隆班”,也面向全国在线开放优质课程资源。

上述做法不只是疫情下的应急尝试,在线教育从“新鲜感”向“新常态”的转变中[17],各高校应把握机遇,优势互补,借助各类在线技术,共享优质教育资源,实现育人形式有效联动的新常态。

五、结语

清华大学校长邱勇在“云上学堂”交流会中提出:“变革的动力来自理念的变化、工具的变化,也来自外部环境的变化及其带来的挑战和压力”。疫情防控对高校育人工作而言,机遇与挑战并存。本文通过对具有代表性的案例分析,总结了疫情防控挑战下高校育人实践的优秀经验,以期为疫情防控常态化背景下,高校以新思政观为引领落实、落细立德树人根本任务提供经验借鉴,希望本文提出的建议能有助于未来完善高校三全育人工作体系,提升育人实践的实效性、协同性。

参考文献:

[1] 习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上的重要讲话[N]. 人民日报, 2016-12-09.

[2] 吕萍,张成龙. 特殊情境下高校思想政治教育亲和力提升策略探析[J]. 法制与社会,2020(05):181-182.

[3] 王永章,叶维明. “三微融合”提升疫情防控时期思想政治理论课线上教学实效[J]. 思想理论教育,2020(03):62-66.

[4] 秦仆. 保持温度:抗击疫情背景下思想政治教育初心的坚守[J]. 北京教育(德育),2020(03):79-82.

[5] 李蕉,郭壮. 讲清“变局”:抗击疫情背景下思想政治教育的再出发[J]. 北京教育(德育),2020(03):62-66.

[6] 黄煌华. 抗疫事迹微叙事对青年学生动员的三重效能[J]. 思想教育研究,2020(04):54-58.

[7] 梁巍. “战疫”之下思政课教学面临的挑战及应对[J]. 思想政治教育研究,2020,36(02):68-72.

[8] 张驰,宋来. “课程思政”升级与深化的三维向度[J]. 思想教育研究,2020(02):93-98.

[9] 漆光鸿. 疫情形势下高校困境学生服务工作探析[J]. 中国社会工作,2020(05):25-26.

[10] 孙楚航,许克松. 重大疫情防控工作中大学生思想政治教育功能与实践路向[J]. 思想理论教育,2020(03):97-101.

[11] 南方. 重视疫情防控中困境群体的服务鸿沟问题[J]. 公共管理评论,2020,2(01):169-173.

[12] 陈虹. 论重大疫情应对中高校心理育人的社会心态疏导价值[J]. 思想教育研究,2020(03):71-75.

[13] 张雷生,张坤,于乃书. 高校有效参与重大公共突发事件治理中的路径探索[J]. 北京教育(高教),2020(05):17-22.

[14] 中华人民共和国教育部办公厅. “三全育人”综合改革试点工作建设要求和管理办法(试行)[EB/OL]. (2018-05-18).http://www.moe.gov.cn/srcsite/A12/moe_1407/s253/201805/t20180528_337433.html.

[15] 陈捷. 核心素养:高校学生工作内涵式发展的应然路向[J]. 思想教育研究,2020(02):138-141.

[16] 中华人民共和国教育部高等教育司. 高校在線教育有关情况和下一步工作考虑[EB/OL]. (2020-05-14). http://ww w.moe.gov.cn/fbh/live/2020/51987/sfcl/202005/t20200514_454117.html.

[17] 清华大学新闻网. 清华大学“云上学堂——在线教学总结、分享与展望”大会举行[EB/OL]. (2020-07-03). https://n ews.tsinghua.edu.cn/info/1044/80437.htm.

(责任编辑:陈华康)

作者简介:谢矜(1970—),女,博士,清华大学公共管理学院党委副书记兼副院长,清华大学青少年德育研究中心主任,副研究员,研究方向:青少年德育、学生发展、生涯规划、高等教育组织与管理;王壹凡(1996—),女,硕士,清华大学青少年德育研究中心项目专员,助理研究员,研究方向:教育学、青少年德育;刘东浩(1993—),男,博士在读,清华大学公共管理学院,研究方向:青少年发展。