经历形成过程 把握概念本质

2021-09-24徐素珍包利华

徐素珍 包利华

[摘 要]小学生经常混淆“周长”和“面积”这两个概念,主要原因是没有准确掌握概念的本质。结合学情调查和教材分析,让学生经历认识概念的过程,规范概念表述;经历理解概念的过程,建构概念模型;经历运用概念的过程,深化概念本质。通过教学实践,以任务驱动的方式,让学生经历周长概念的形成过程,重视空间思维,理解概念本质。

[关键词]周长;概念本质;数学活动

[中图分类号] G623.5[文献标识码] A[文章编号] 1007-9068(2021)23-0051-03

【教学内容】人教版教材三年级上册第七单元“认识周长”

【教学目标】

1. 经历操作、比较、归纳等数学活动,感悟周长的意义,了解物体表面或平面图形一周边线的长就是它们的周长。

2.经历描、量、算、辩等数学活动,进一步理解周长的概念,并能测量简单图形的周长。

3.体会数学与生活的密切联系,发展数学思维,享受学习的快乐。

【教学重难点】

重点:理解和掌握周长的概念。

难点:探索图形周长的测量方法。

【教学准备】课件、导学案等。

【教学过程】

一、经历认识概念的过程,规范概念表述

1.描出一周——概念数学化

师:用24厘米长的扭扭棒围成一个自己喜欢的封闭图形,放在A4纸上,并用彩色的笔描出这个图形的一周,再和同桌说说你是怎么描出一周的。

预设1:我描出的图形是长方形,从一个起点开始,沿着边线绕一圈又回到起点。

预设2:我描出的图形也是长方形,不一定从起点开始,可以从任意一个点开始,沿着边线绕一圈再回到这个任意点就可以。

预设3:我描出的图形是圆形,从一个起点开始,沿着边线绕一圈又回到起点。

预设4:我描出的图形是爱心,从一个起点开始,沿着边线绕一圈又回到起点。

……

师(归纳):从图形的任意一个起点开始,沿着边线绕一圈又回到这个起点,就是这个图形的一周。

【设计意图:从定义来看,“周长”的“周”是一周,“长”是长度,这也符合周长概念的特点。因此,这个环节首先让学生通过一根长24厘米的、非常熟悉的造型材料“扭扭棒”动手创造自己喜欢的图形,如长方形、圆形、爱心形等封闭图形与一些特殊的图形;其次,让学生根据围成的封闭图形描出它的一周,经历从含糊到清楚地描一周的过程,明确一周是从任意起点沿边线绕一圈回到起点,逐步使概念数学化。】

2.比较分析——概念精致化

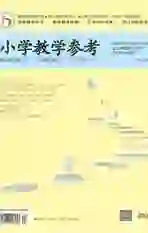

师(呈现特殊的图形):判断这三个图形的周长是不是24厘米,并说出理由。

预设1:中间这个图形没有周长,因为它的起点和终点没有连起来。

预设2:左边这个图形是封闭图形,但它的周长没有24厘米,它有重叠的部分,周长变短了。

预设3:右边这个图形的周长是24厘米。

师:请指出黑板、数学书本、桌面的周长。

预设1:黑板一周的长度就是黑板的周长。

预设2:数学书本最上面四条边的长度之和就是数学书本的周长。

预设3:桌面一周的長度就是桌面的周长。

【设计意图:通过比较分析,学生发现了特殊的图形:有的没有周长,有的周长比24厘米短;还知道了物体表面一周边线的长度之和就是物体的周长。学生的生活经验跟以前比有了明显提升,这是教学带来的增量。】

二、经历理解概念的过程,建构概念模型

师:请测量长方形的周长,并把结果记录在学习单上。

预设1:我们测量了4条边,周长是4+4+6+6=20(厘米)。

预设2:我们只测量了两条边,因为长方形的两组对边分别相等,所以(4+6)×2=20(厘米)。

师:请与同桌合作测量圆形纸片的周长。

预设1:我们用24厘米的扭扭棒沿着圆形纸片的边线绕了一圈,再将扭扭棒拉直后测量,圆形纸片的周长是24厘米。

预设2:我们把圆对折两次,测这一小段,是6厘米,因为把圆对折两次,每段都是圆周长的四分之一,所以6×4=24(厘米)。

预设3:我们先在圆形纸片上画一个记号,记号对着直尺上的0刻度线,然后在直尺上慢慢滚动一周,看直尺上的刻度就知道圆形纸片的周长大约是24厘米。

师:刚才我们用量、绕、滚、算等方法求出长方形的周长与圆的周长。

【设计意图:这个环节中,学生能根据图形的特征找到两种测量长方形周长的方法。在与同桌合作测量圆形纸片的周长时,学生特别感兴趣,呈现的方法非常丰富,其中还对先绕再量的方法进行了优化——通过对折的方法量出一段弧长再乘段数。通过测量直边图形和曲边图形的周长,学生经历了求周长的一般过程,积累了基本活动经验,深化了对周长概念的理解。】

三、经历运用概念的过程,深化概念本质

1.辨析讨论——聚焦本质

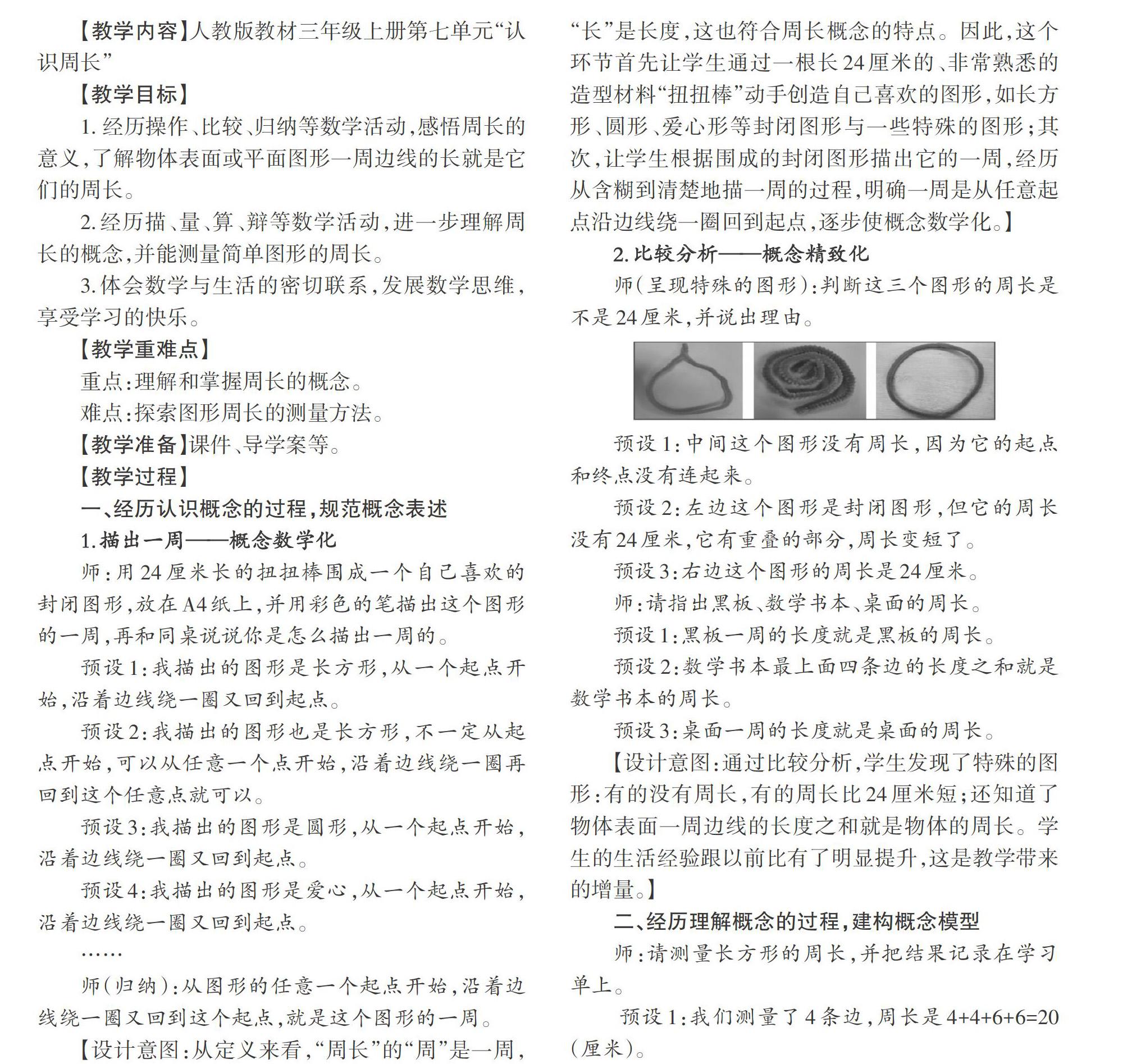

出示课件:比一比

师:森林里的小动物要举行爬行比赛,乌龟、蜗牛、蛇、瓢虫、蜥蜴分别沿着A、B、C、D、E共5个不同的场地绕一圈,你觉得公平吗?先独立思考,然后同桌交流。

预设1:我觉得不公平,因为小乌龟爬的是长方形,其他动物爬的场地都缺了一块或几块。

预设2:我反对,因为其他几个动物的场地都可以通过平移变成长方形,就和小乌龟一样了,所以公平。

预设3:我认为乌龟、蜗牛、蛇、瓢虫这四种动物的比赛是公平的,因为B、C、D三个图形通过平移都能变成与A一样的图形,而对于蜥蜴来说是不公平的,因为E图形通过平移后得到的图形的周长比A图形的周长多出两小段。

课件演示平移过程:

【设计意图:呈现不同的图形后,教师因势利导,学生讨论辨析,发现图形B、C、D都可以转化成图形A,所以周长不变,但图形E转化后比长方形的周长更长。利用多媒体把学生想象和描述的“平移大法”动态呈现出来,学生就能感受到,无论形状怎么变,只要一周边线的长度不变,周长就不变。同时,这也淡化了面的大小对周长的干扰,凸显“一周的长度”这个本质。】

2.感悟变化——突破误区

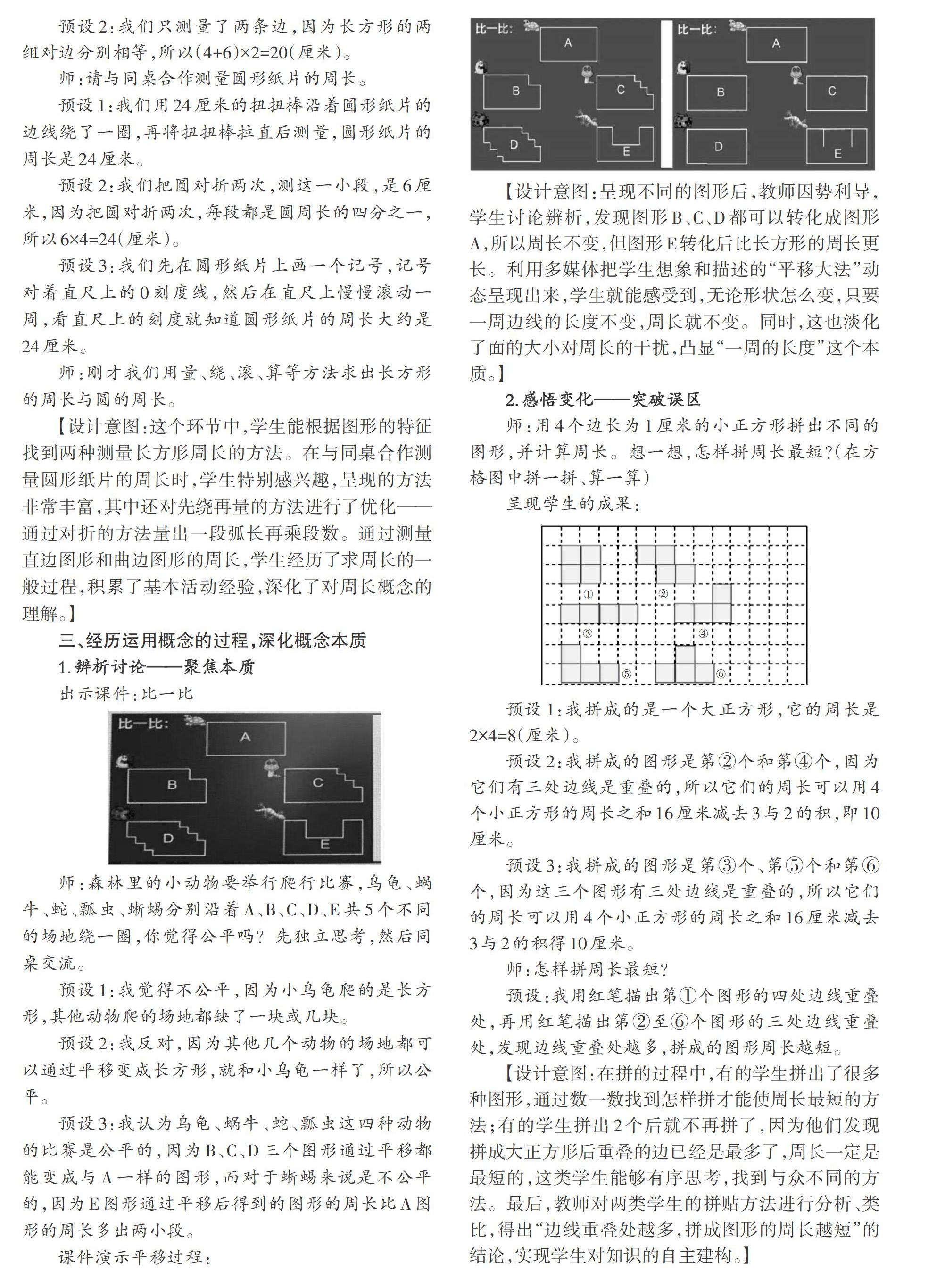

师:用4个边长为1厘米的小正方形拼出不同的图形,并计算周长。想一想,怎样拼周长最短?(在方格图中拼一拼、算一算)

呈现学生的成果:

预设1:我拼成的是一个大正方形,它的周长是2×4=8(厘米)。

预设2:我拼成的图形是第②个和第④个,因为它们有三处边线是重叠的,所以它们的周长可以用4个小正方形的周长之和16厘米减去3与2的积,即10厘米。

预设3:我拼成的图形是第③个、第⑤个和第⑥个,因为这三个图形有三处边线是重叠的,所以它们的周长可以用4个小正方形的周长之和16厘米减去3与2的积得10厘米。

师:怎样拼周长最短?

预设:我用红笔描出第①个图形的四处边线重叠处,再用红笔描出第②至⑥个图形的三处边线重叠处,发现边线重叠处越多,拼成的图形周长越短。

【设计意图:在拼的过程中,有的学生拼出了很多种图形,通过数一数找到怎样拼才能使周长最短的方法;有的学生拼出2个后就不再拼了,因为他们发现拼成大正方形后重叠的边已经是最多了,周长一定是最短的,這类学生能够有序思考,找到与众不同的方法。最后,教师对两类学生的拼贴方法进行分析、类比,得出“边线重叠处越多,拼成图形的周长越短”的结论,实现学生对知识的自主建构。】

【教学反思】

1.基于学习任务,让概念逐步建构

概念教学中,教师要抓住本质,设置有挑战性的学习任务,让学生在完成任务中经历周长概念的形成过程。本设计中,教师首先提供适合学生的、通俗化的学习素材——扭扭棒,然后围绕周长概念的本质,设置了“创造图形,描述一周”和“测量周长,优化方法”两个具有挑战性的学习任务,环节简单,任务具有综合性。整堂课由两个任务串联起来,这样一来,学生就有时间去经历完整的概念形成过程:不仅动手实践,还动口表达、动脑思考,积累了基本活动经验,深化了对周长概念的理解。

2.遵循认知规律,让思维有序发展

小学生的思维处于形象到抽象过渡的阶段,对于概念学习,尤其是定义式概念,往往存在一定困难。因此,教师要遵循学生的认知规律,精心设计每一个数学活动。课始,教师以“扭扭棒围图形”切入,让学生围自己喜欢的图形,并呈现典型的、有代表性的学生作品,然后引导学生在比较分析中理解“一周”,明确周长的含义。最后学生在测量长方形周长的过程中,感受到长方形周长的两种不同计算方法,在测量圆形纸片的周长时,感受到化曲为直的数学思想。综上,教师从适合的起点切入,充分利用学生的生成性资源,允许学生从模糊的、不完整的概念开始,逐步学会归纳、概括,简化、抽象出概念本质。在这个过程中,学生需要进行复杂、曲折、缜密的数学思考。

3.优化学习生态,让素养得以提升

课堂是思维碰撞的舞台,也是生命交流的驿站。本节课是一节概念教学课,概念教学除了要给学生设计各类数学活动外,更重要的是在抽象与概括中,引导学生深度思考,促进学生经历分析、比较、思辨、提炼等过程,去除概念的非本质属性,发现共同属性,使概念精致化。这样的教学设计,学生能在分享交流中辨析讨论,对他人独特的方法和见解能够积极思考、大胆质疑,数学素养也在不知不觉中得到提升。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 郑毓信.小学数学教育的力量与实践[M].上海:华东师范大学出版社,2017.

[2] 赵劲松.经历概念形成过程 发展学生数学素养[J].小学数学教育,2016(7-8).

[3] 姜荣富.经历抽象与概括的思维过程[J].小学教学(数学版),2012(6).

[4] 杜卓娅.在概念形成的过程中发展数学思维[J].江苏教育,2009(5).

(责编 金 铃)