从“参观科技馆”到“科技馆教学”

——基于SOI模式的科技馆教学方式探索

2021-09-24严云峰王长江

严云峰 王长江

(安徽师范大学物理与电子信息学院 安徽 芜湖 241002)

随着科技馆教学的不断普及,许多学校开始有意识地带领学生参观当地的科技馆,以期培养学生的科学思维能力,形成正确的科学观.只是,简单参观式的科技馆游览并不意味着就能够提升科学思维和科学探究能力.对于物理教学而言,科技馆是一本生动而立体的教科书.如何利用好这样的教学资源,不落入“走马观花式的参观”窠臼?唯有正确认识科技馆的教学功能才能实现.只有变“参观科技馆”为“科技馆教学”,才能真正在学校和科技馆间搭建一座桥梁,让青少年跨越时空,站在前人的肩膀上探究物理世界,培养学习兴趣,发展核心素养.

1 SOI模式与科技馆教学

1.1 SOI学习模式

SOI学习模式由理查德·E·梅耶最先提出.他认为,教学信息是旨在促进学习的信息[1].有意义学习的SOI模式必须包含3个重要的条件,即选择信息、组织信息、整合信息.

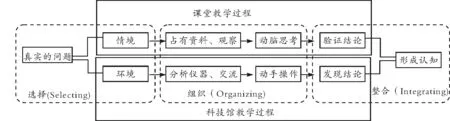

有意义学习的SOI理论内涵如图1所示.

图1 SOI模型导图

学生在学习时主动进行认知加工,首先从呈现的文本中选择相关的词语,从呈现的插图中选择相关的图像,将所选择的图像组织为一个连贯的图像模型,将图像模型和言语模型同先前的知识整合起来,就完成了有意义学习的过程[1].

1.2 科技馆教学

科技教育以基础教育为依托,由科学教育和技术教育协同结合,以培养和训练学生的科学态度、科学精神、科学知识和方法、科技实践能力,全面提高学生科学素养[2].科技馆教学属于科技教育,是对观众组织开展能让他们学会科学方法、掌握科学概念、培养科学态度的教学活动.

我国传统的科技馆教学,往往只关注具体知识,在意的是对知识的学习和记忆,即使有动手体验环节,也只是注重操作性的技能训练;部分项目加入的“探究”实践,仍摆脱不了以传授知识为主的思维[3].

美国的博物馆学校也出现过同样的问题,于是在 1996 年的博物馆学校研讨会上,华盛顿特区博物馆磁石学校提出了“博物馆教学过程”的教育理念[4],如图2所示.

图2 博物馆教学过程

“博物馆教学过程”以“吸引、探索、实验、解释和展示”5步骤围绕着某一个主题循序渐进进行博物馆教学.“博物馆教学过程”将博物馆学习定义为以学习者主动学习为特点的学习过程.作为博物馆的一种类型,科技馆教学也应该符合博物馆教学过程的特点.

2 基于SOI模式的科技馆教学方式

2.1 课堂教学与科技馆教学的比较分析

学校作为正规教育场所,在培养学生的科学素养方面担当重要角色.课堂教学过程是有组织的,教师根据教学大纲完成教学目标和教学内容.与传统教学不同,科技馆教学的对象是不固定的,也不依靠固定的课本和教材进行教学.科技馆依靠其场馆资源,用生动、直观的互动展品代替只以图片和文字形式呈现的课本知识.

课堂教学与科技馆教学过程有许多相似之处,但也存在着诸多不同.如图3所示,二者结构类似,都满足SOI模式的“选择”“组织”和“整合”的学习路径,具有很强的兼容性;环节各不相同,体现了很强的互补性.具体来说,课堂教学与科技馆教学产生问题的来源不同,前者是情境,后者是环境;获得结论的方法不同,前者是动脑,后者是动手;形成认知的途径不同,前者是验证,后者是发现.

图3 课堂教学过程与科技馆教学过程的对比

通过对比我们发现,课堂教学与科技馆教学并不是传统认识中有很大差异的两种教学方式,科技馆不仅仅具有参观与科普的作用,也可以承担一些理论教学任务,同时和课堂教学一样满足选择、组织、整合的学习过程,这充分表明利用科技场馆来进行物理学科的教学是符合学习流程的.另一个角度来说,二者在具体教学步骤中又有明显不同的倾向,说明科技场馆的教学可以给课堂教学提供补充,不仅仅局限于书本以及想象的空间,而是可以置身于真实情境、动手操作、寻找真理.从这个意义上说,在初中物理教学中利用科技馆资源是可能的,同时也是必要的.

2.2 基于SOI模式的科技馆教学思路框架

基于SOI模式的科技馆教学方式将从以下3个方面实施:

(1)利用科技馆资源补充课堂教学内容

课堂教学是在有限时间和空间内进行的有限教学,因为存在诸多限定,教师需要严格按照事先安排好的教学计划进行某节课的课堂教学,这也直接导致了课堂资源是有限的,甚至有时因为教学安排所限课堂资源需要精简.

在科技馆教学中,教学时间是不固定的,每节课的时长也可以随着课程难度的变化缩短或延长.当遇到学生感兴趣的课题时,可以适当扩展延伸,这是课堂教学无法比拟的.在科技馆中学生亲身体验,探索发现,不受严格的教学安排限制,接触的模型、仪器、展板、多媒体互动设备等资源远远超过了课堂教学所能提供的.

(2)利用科技馆资源丰富学生学习方式

课堂教学更加适合那些沉稳、独立、善于沉思的学生,因为课堂教学主要的学习途径是通过学习知识内涵再表达应用.在实际生活中,知识的探索往往需要对现象的敏锐洞察力和判断力,这和课堂学习过程正好相反.这也是为什么有部分尖子生高分低能,只会学习书本知识,步入社会后难以摆脱舒适区,最终落下“伤仲永”式的遗憾.

按照学习方式划分,课堂教学适合沉思型、场独立型、平稳型的学生,科技馆教学适合冲动型、场依存型、敏锐型的学生.但是人是非常复杂的,特别是初中生,对于不同的学习环节有不同的学习方式.比如占有资料观察环节是场依存型,动脑思考环节是沉思型,验证结论环节又是敏锐型的.在某一种教学环境中长时间教学会限制学生的学习方式,也容易思维固化.利用科技馆资源可以丰富学生的学习方式,锻炼不同的思维模式,培养科学思维和科学探究能力.

(3)利用科技馆资源加深知识和生活的联系

课堂教学从“生活情境”中来到“表达应用”中去.科技馆教学则是从具体的案例出发,探索案例背后的原理,动手操作得出结论,最后验证结论形成认知,从“实际应用”中来到“实际应用”中去.例如,初中学生在学习了“磁生电”的知识后,即使理解了它的表达式与图片解析,面对一个发电机依然会觉得十分陌生,因为仅仅只学习了理论知识,即使进行了“表达应用”也不代表真的会“实际应用”.但是,科技馆教学可以提供发电机模型、微型发电机甚至是大型发电机,学生在动手操作、探寻原理后真正将知识和生活紧密联系在一起,从这一点看,科技馆教学的优势是十分明显的.

基于SOI模式的科技馆教学思路框架如表1所示.

表1 基于SOI模式的科技馆教学思路框架

3 基于SOI模式的科技馆教学案例设计

场馆教学必须依赖于具体的场馆,科技馆教学是场馆教学的一部分,因此,科技馆教学方式的研究必须切实依靠现实中的科技馆进行教学实践才有意义.超一线及一线城市诸如北京、上海、南京等城市科技馆资源丰富,当地学生可以接触到的配套设施更加齐全,但省级科技馆只能依托省会城市,至多覆盖周边地市,无法覆盖全省.所以对于省级科技馆辐射不到的一般地级市和县级中学来说,地级市科技馆是他们能够接触到也最为方便的一级科技馆,以市级科技馆作为研究和设计对象对于大多数中学也最有实践意义.

以安徽省芜湖市科技馆的资源为例,可以应用于初中物理教学的展项汇总如表2所示.

表2 芜湖科技馆可用于初中物理教学的展项汇总

通过汇总图我们可以发现,芜湖市科技馆自然科学展区可以用于初中物理教学的共有19项展品,内容涵盖声学、光学、力学、电磁学与核物理等,所涉及的物理概念可以覆盖人教版初中物理的所有重点章节,这说明芜湖市科技馆资源是可以满足初中物理教学的.以“马德堡半球”展项为例,进行科技馆教学设计如下.

3.1 选择信息 建立联系 感知现象

教师活动:科技馆是一个奇妙的场所,在这里同学们能够体验到日常生活中看不到的神奇现象,也能够看到生活中常见但我们从未留心的场景.今天,就让我们一起揭露奥秘、感知自然、体验神奇.

(1)真实的问题:在之前的学习中,我们已经知道液体对浸入其中的物体有压强作用.那么空气是否也和液体一样,对浸入其中的物体有压强的作用呢?

其实在很早之前人们就产生了这样的疑惑.1654年,马德堡市长格里克就进行了一项科学实验,目的是证明大气压的存在.如图4所示,格里克把两个空心的半球贴在一起,抽出球内空气,然后用两队马向相反方向拉,两队马费了九牛二虎之力终于把它拉开了,而此实验也因格里克的职衔而被称为“马德堡半球”实验.

图4 “马德堡半球”实验

现实是否真的和传说一样,面对两个内部真空的半球组成的球体,是否真的很难拉开,今天就让我们一起走进“马德堡半球”实验.

(2)环境:已知室内压强和大气压强相同,实验装置如图5所示.实验装置十分简洁,和最早的“马德堡半球”实验设计有明显的不同,在这里用人力代替马匹,但是其理论内涵是完全一样的.

图5 “马德堡半球”实验展项

实验装置是安全的,没有危险性,密闭性良好,可以产生实验现象.

3.2 组织信息 建立模型 探索原理

教师活动:同学们在大致地了解了活动的背景以及熟悉环境之后,自己探索实验装置,观察仪器构造,分析仪器的原理,并按照指示面板上的操作说明动手操作,如果有疑问可以随时向指导老师提问.

(1)分析仪器、交流:马德堡半球装置是由两个透明面罩合并而成,合并后形成了一个圆球,在圆罩顶有一根通气导管.右侧圆筒状装置是操作装置,同时也是抽气机.两个圆罩用弹簧连接,圆罩下方有两个拉环.手拉拉环可以将两个圆罩分开.

仪器操作面板写有操作流程:按下“启动”按钮,将半球型圆罩与顶部吸合,抽气泵将圆球内的空气排出.拉住把手,用力向下拉拽,试试看半球能否被拉开.

学生活动:自己尝试拉动装置的把手,看看需要多大力可以将两个圆罩分开.

(2)动手操作:学生手拉拉环,可以明显将两个半球分开.在操作面板上按下“启动”按钮,抽气机开始运作.此时学生再次手拉拉环,发现无法将两个半球分开.让学生和另一名学生各抓一个把手用力向下拉,依旧无法分开.

大约半分钟后,抽气机停止运行.此时学生依旧尝试分开半球,在抽气机停止运行前后,学生可以明显感到一旦抽气机停止工作,自己就可以分开圆球.至此,实验过程结束.

3.3 整合知识 联系实际 表达应用

教师活动:为什么球内空气减少时,很难甚至无法将半球分开呢?

(1)发现结论:学生自主交流讨论,在抽气机工作前后自己的感受是什么?为什么有这样的感受?这背后的原理又是什么呢?

指导教师引导学生讨论,讨论结束后,教师进行总结:如图6所示,当球内空气减少时,气压就会降低,外部的大气压便会把半球紧压在一起,因此,半球就不容易被拉开.

图6 “马德堡半球”实验原理图

“马德堡半球”实验更加直观地证明了大气压力的存在,抽掉的空气越多,受到的外部压力越大,半球就越难拉开.

(2)形成认知:“马德堡半球”实验有力地证实了大气压的存在,在我们的周围,也经常发生着许多“马德堡半球”实验.虽然外形不同,但其实质是一样的,都是大气压在起作用.比如搬运玻璃时,我们会把吸盘压在玻璃上,然后将吸盘中的空气抽出,大气压就将玻璃紧紧的压在吸盘上,这样我们就可以手握吸盘移动玻璃了.

中医使用的“拔火罐”应该是最早应用“马德堡半球”实验原理的装置了.利用热胀冷缩的原理,将罐中的空气排出.由于空气几乎被排空,所以罐中气压很小,大气压将罐紧紧地压在皮肤上.

有一种塑料挂衣钩也是运用了“马德堡半球”实验的原理,它的背部是一个塑料圆盘,将其用力压在墙壁上使其内部空气排尽,等到恢复原状,大气压就将圆盘紧紧的压在墙壁上,上面的挂钩就可以挂衣服了.

我们的生活离不开这些“马德堡半球”实验,经过完整的学习过程,学生从现象中来到应用中去,体会到了大气压的奇妙,也认识到学好物理知识和概念可以给我们的生活创造便利.

4 结束语

在科技场馆的教学中,学生能够亲身体验物理环境,在指导教师引导下探寻物理规律,形成物理观念,培养科学思维和科学探究的能力.这些能力在学校教学场景中需要大量的时间和精巧的教学设计,往往还达不到预期的教学效果,归根结底是因为学生缺乏动手和应用知识的机会.学校必须转变对科技馆教学的认知,将科技馆作为一个正式教学的场所.合理利用科技馆资源,推进馆校合作,变“参观科技馆”为“科技馆教学”,这样才能最大限度给予初中生探索知识、应用知识的机会,培养核心素养.