《食货》学人对日本中国社会经济史研究的回应

2021-09-24王俏蕊宗高峰

王俏蕊,宗高峰

(河南农业大学 马克思主义学院,河南 郑州 450046)

《食货》半月刊是近代中国社会经济史形成期的代表性刊物。学术界已有研究成果多集中在《食货》半月刊创刊背景、研究取向、史学影响、食货学派人员构成、食货学派与禹贡派等同时期其他史学群体的关联。关于食货学派与国外学者互动方面的研究,仅有德国汉学家魏特夫通过陶希圣与其他《食货》学人的间接交流。而《食货》半月刊频繁刊载的日本译作和史料,尚未得到学术界的普遍关注。笔者拟在概括初创期中国社会经济史学人对日本基本态度的基础上,探究《食货》学人对日本相关研究动态的追踪和观点回应,从而为20世纪30年代中日学术交流史研究提供更多个案分析。

一、点滴史料之用:中国社会经济史学人对日本相关研究的态度

20世纪二三十年代兴起的中国社会史论战,一方面推动了中国马克思主义史学的建立,另一方面也显露了马克思主义理论尚未与中国实际相结合的弊病。马克思主义的反对者陶希圣正是以此为箭靶,主张应该“在中国社会史中取材,努力于史料搜集,多找具体问题,关注时代变化,少些抽象概念,不作空论,不利用欧洲理论建构中国史学”[1]。陶希圣所言不用欧洲理论,只是不用马克思主义理论,他也曾声明自己的思想方法是社会的历史的方法——社会史观,而这种社会史观的理论来源就是桑巴德的《资本主义史》和奥本海马的《国家论》。[2]不过他所言的致力于史料搜集和研究具体问题,却是当时史学界不同于宏大问题研究的另一研究动向——中国社会经济史。

1932年中央研究院社会科学研究所创办了中国第一份以经济史命名的学术刊物——《中国近代经济史研究集刊》(后名为《中国社会经济史研究集刊》),就是“中国经济史学发展新阶段的起点的标志”。[3]此后,《食货》《中国经济》《现代史学》《中山文化教育馆季刊》也陆续创刊或开始登载中国社会经济史研究成果。以汤象龙、梁方仲为代表的中央研究院社会科学研究所及其辐射关系群,陶希圣主办的《食货》作者群及其辐射关系群,广州“现代史学派”部分学人成为中国社会经济史形成期的主要力量。正如《食货》创刊号《编辑的话》中所言:“理论与方法对于史学研究非常重要,但是只有在史料支撑下才能发挥作用,中国社会经济史研究理应注重中国的社会现象而不应拿外国史代替中国史,《食货》鼓励一点一滴新史料的发现。”[4]可谓是中国社会经济史学人的代表性宣言。

虽然注重史料,20世纪30年代中国却没有丰富的史料可资运用。汤象龙在《对于研究中国经济史的一点认识》一文中曾提到:在搜集资料方面,中国学者必须在落后于国外学者的情况下苦心开荒,争取二十年找到头绪,三十年写出一部史著。[5]杨及玄在《民生史观的中国社会经济史研究发端》一文中也提到:“我国的史家大都不知朝代与国家的区别,更不知国家与社会的区别,以为天下只是某姓一家的天下,所以只是叙述某朝因什么而得天下,以什么而治天下,又为什么而失天下,此外的一切,则非所过问了。在如此一种情形之下,他们既然对于社会的发展没有一点认识,焉能希望他们对于社会经济史料有所注意和搜集呢?所以现在谈到中国社会经济史的研究,比较上,似乎困难得多。在这种万分困难的工作中,第一步自然就是如何设法把中国社会经济史料搜集起来。”[6]355

至于如何搜集中国社会经济史料,杨及玄认为应该从“记录的文字”“民间的传说”和“遗留的实物”三方面入手。“记录的文字”又包括“档案”“官书”“零星的记载”“系统的著述”“旧史和类书”以及“杂志和日报”六个部分。在“系统的著述”和“杂志和日报”两部分,杨及玄叙述了日本中国社会经济史研究成果对中国研究者的支持作用。

关于“系统的著述”,杨及玄认为出自专家之手的系统著作有助于中国学者构造研究体系,“《日本经济丛书》全书三十卷中,讨论井田制度的,竟占七八卷。其他各卷涉及中国经济史的地方,亦颇不少。庆应大学教授加藤繁氏,专攻我国中古经济史。论文甚多,曾经以所著《唐宋时代金银之研究》(东洋文库论丛第六之一),荣膺日本帝国学士院的‘恩赐赏’。桑原骘藏氏的《东西交通史论丛》和《蒲寿庚事迹考》以及木宫泰彦的《日支交通史》,浅井虎夫的《支那日本通商史》,对于我们的研究,都是很有帮助的。日本所谓的‘支那学’者,近来对于我国经济史的研究,更行踊跃。所以关于这一方面,有很多系统的作品发表”[6]。

关于“杂志和日报”,杨及玄论道:“最近几十年来,关于中国经济史的零篇论文,在日文中,颇为不少,大都发表于《史学杂志》、《东洋学报》、《汉学》、《斯文》、《艺文》、《支那学》、《史林》等刊物中。不过那些论文往往做着‘王道天下’的好梦,总在故纸堆中翻来翻去,随着日本帝国主义日渐开展之后,以侵略为目的的研究机关和定期的刊物相继而生,努力探讨中国社会经济的各个方面,以期对于他们所怀抱的侵略企图有所帮助。现在可以把这类定期刊物,略示如下:《支那》(东亚同文会)、《支那研究》(东亚同文书院)、《满铁调查月报》(南满洲铁道会社)、《满铁支那月志》(满铁上海事务所研究室)、《东亚》(东亚经济调查局)、《东亚经济研究》(山口高商东亚经济研究会)、《支那贸易通报》(大阪市役所商工课)。在这些刊物中,可以供我们参考的零篇论著,在在皆是,不过偏于我国现代的经济状况之研究而已。近几年来,日本杂志中所发表的中国历史论文,似乎以经济史方面为多。只消一看东京帝大出版的《史学杂志》就可以明白了。自前年九月份起,经济史的论文充满了该志全部的篇幅,其中尤以与我国有关的,占了多数。例如青山定男《唐宋时代之转运使及发运使》、周藤吉之《宋元时代之佃户》、秋山藏谦《宋代南货贸易与日支贸易》、加藤繁《官营后之益州交子制度》和日野开三郎《交子之发达》。昭和九年,东京帝大史学部东洋史学科所公布的毕业论文共十七篇,其中约有半数与中国经济史有关。由此可以见出,日人近来对于我国的经济史料是如何的注意搜讨。”[6]358-359

社会经济史学是日本史学界继文明史学、实证史学、文化史学之后兴起的又一学术风潮,这种风潮自然影响到了日本的中国研究。加藤繁、和田清、清水泰次、周藤吉之、公田连太郎、小岛祐马、宫崎市定、冈崎文夫、曾我部静雄、志田不动麿、仁井田升等构成了一支中国社会经济史研究的生力军。这些研究者受教育和所服务的机构涵盖了东京帝国大学、京都帝国大学、早稻田大学、东北帝国大学、九州帝国大学等日本东洋史研究重镇,可见日本中国社会经济史研究在日本史学界形成的强劲势头。

另外,与日本学院派交相进行、相互影响的还有日本对中国社会经济进行的大规模的社会调查。20世纪中国的考古事业和社会调查事业虽然得到重视并不断发展,但因学术基础薄弱,受现实限制,无法达到日本各种调查活动的规模和成就,很多资料为日本一家所有。日本发动侵华战争以后,中国史学界对日本的学术研究成果和社会调查史料的感觉开始变得比较复杂,既羡慕、感叹,又感到屈辱、无奈。无论观感如何,中国社会经济史学人依旧秉持着学习的姿态,对日本相关研究成果极为重视。

二、《食货》学人对日本中国社会经济史研究成果的译介

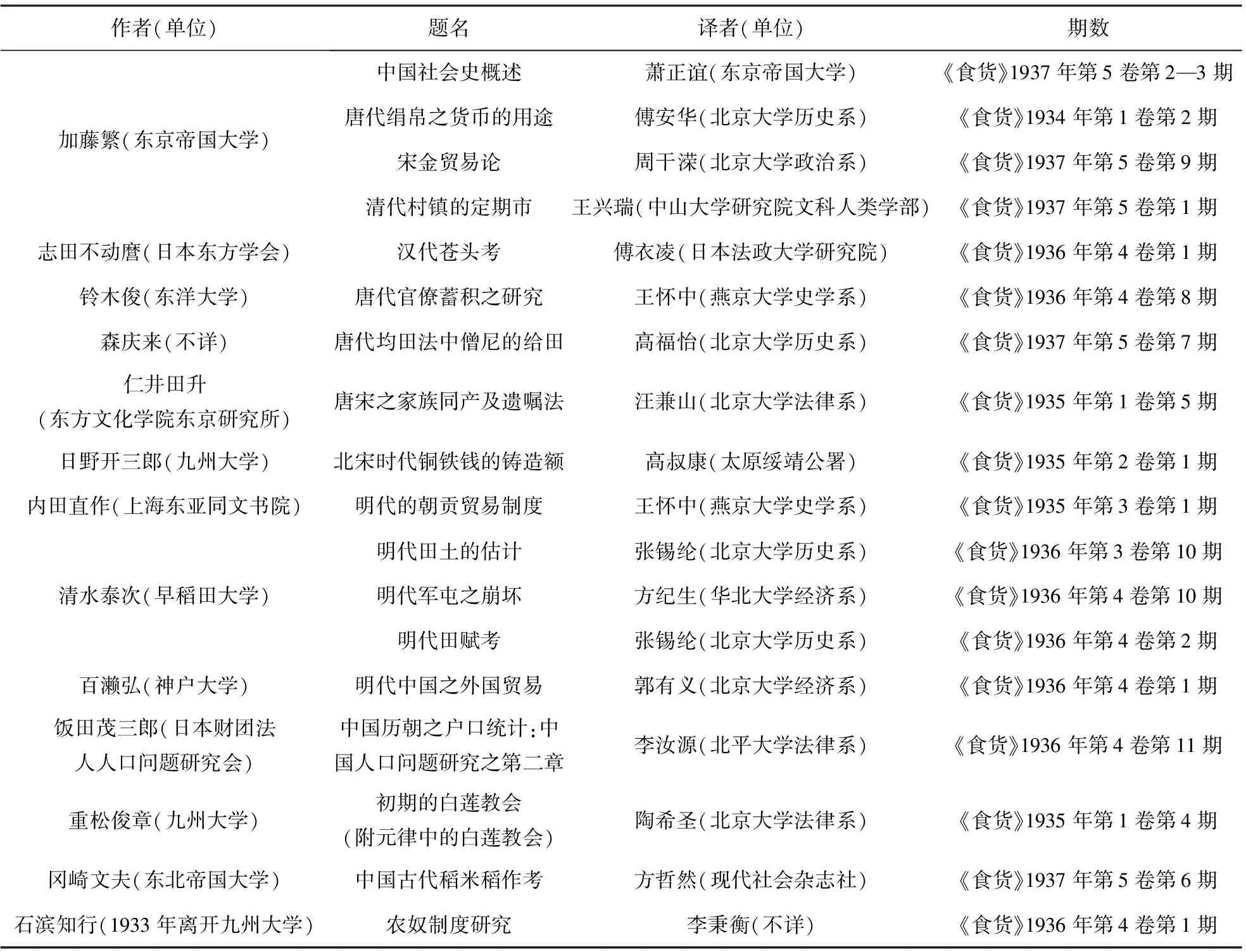

《食货》由上海新生命书局出版发行,从1934年12月1日创刊到1937年7月1日停刊,刊载了很多日本中国社会经济史研究成果的译文。(参见表1)

表1 《食货》刊载日本中国社会经济史研究成果译文一览表

《食货》不仅全文刊载日本中国社会经济史研究译文,而且非常重视索引国内主要杂志刊载的日本学者译作。比如《食货》1935年第2卷第4期至1936年第3卷第10期所刊登的“中国经济社会史重要论文分类索引”,总共包括17个主题:中国近代社会经济——总论、中国社会经济——农村经济、中国社会经济——金融经济、交通(近代)、中国的人口、田赋的现状、东北问题、币制与白银问题、秦汉以来的社会形态、农业的发展、土地制度之史的发展、历代的田赋制度、中国历史上的货币、历史上的交通、工业与都市、中国民族之史的发展与断代经济社会的研究、意识形态的变迁,共计25篇文章。译作加上索引,更加全面地呈现了日本中国社会经济史研究动态。全文刊载和索引都遵从了《食货》的学术宗旨:注重史料搜集,从具体问题入手进行点滴研究。

从日本作者群来看,加藤繁被陶希圣称为“日本研究中国经济史的汉学家派最高的权威”[7],清水泰次是日本明代社会经济史研究的开拓者、成就卓著者,铃木俊、仁井田升是日本东洋史研究的后起之秀,内田直作是日本华侨社会经济史学者,石滨知行是日本著名的马克思主义者。可见《食货》学人对日本中国社会经济史研究代表人物比较熟悉,甚至对于日本马克思主义学者的著作也予以刊发。其实,早在1929年,陶希圣已经与萨孟武、樊仲云合作出版了《马克思经济学说的发展》一书,书中包括河西太一郎的《农业理论的发展》(萨孟武译)、猪俣津南雄的《金融资本与帝国主义》(樊仲云译)、向坂逸郎的《人口理论》(陶希圣译)等3篇著作。

《食货》刊载的5篇日本明代社会经济史研究的译文中,3篇是日本学者清水泰次的文章。一方面是因为清水泰次是日本明代社会经济史研究的开拓者,[8]另一方面,与中央研究院社会科学研究所梁方仲有关。5篇译文中除内田直作《明代的朝贡贸易制度》之外,其他4篇都是梁方仲主持翻译和校对的。1933年,梁方仲取得清华大学经济学硕士学位后,经汤象龙介绍到北平社会调查所(即1934年后的中央研究院社会科学研究所)工作。他与傅衣凌、王崇武等人均主攻明代社会经济史,对清水泰次非常熟悉。梁方仲的《明代鱼鳞图册考》(《地政月刊》1933年第1卷第8期)发表之后也得到了日本学者的关注。而1937年6月日本学术考察团一行,更是促成了他与清水泰次、加藤繁、和田清、服部宇之吉、仁井田升、藤枝晃、狩野直喜、吉川幸次郎、内藤乾吉等人的学术交流。[9]

从翻译者群体看,除了陶希圣、高叔康、方哲然、方纪生、李秉衡之外,《食货》所刊译文的译者,多数是北京大学的青年学生。北京大学历史系学生傅安华不仅翻译了加藤繁的《唐代绢帛之货币的用途》,还在其他杂志发表了更多译文:加藤繁《宋代官办后的益州交子制度》、滨口重国《唐玄宗一朝江淮上供米与地税的关系》、武田金作《宋代榷酤考》、日野开三郎《交子发达考》、玉井是博《唐代社会史研究》等文章。这些文章不仅在一定程度上缓解了傅安华家境贫寒之苦,也使得初入北京大学历史系的他获取了更多提高学术素养的机会。《食货》索引的国内译者中,有梁方仲、陶希圣等翻译日本相关研究成果之组织者,有陈望道等精于日语之马克思主义者,有傅衣凌、萧正谊等身在日本之留学生,也有傅安华、王怀中等高校大学生,更有高叔康、方哲然等社会经济史研究的业余爱好者。

陶希圣之所以名其曰“食货学会”,更多的是想纠集全国各地的分散力量共同致力于中国社会经济史研究。分析《食货学会会约》可知,食货学会并没有严格的入会条件和组织机构,只是以《食货》作为相互报告和讨论机关。不过因为明确的办刊宗旨,《食货》受到了各大高校师生的欢迎,从而拥有了众多固定读者群和作者群。通过译文刊载和索引辑录,食货学人确实为形成期的中国社会经济史研究提供了较为全面的日本研究动态。

三、《食货》学人对日本中国社会经济史研究的认同与分歧

《食货》鼓励发现细小问题和点滴史料,这使得即便没有深厚学术积累的研究者也有机会发表自己的研究习作,贴合了青年学人的学术诉求。加上《食货》对日本研究动态的及时跟踪,《食货》学人关注并回应日本学者观点也就变得顺理成章。

(一)《唐户籍簿丛辑》:辑录那波利贞、羽田亨著作中的敦煌史料

1933年陶希圣在北京大学法学院设立中国经济史研究室后,便组织学生撰写丛书、筹办期刊、编纂史料汇编。1936年8月1日,《食货》第4卷第5期发行了一期专刊——《唐户籍簿丛辑》,辑录了中日文图书杂志中关于敦煌户籍、丁籍的资料。这些资料对于研究唐代社会组织、均田制度、募兵、赋役等都极具参考价值。陶希圣称之所以没有将这些史料放在同时期编纂的《中国经济史料丛编》中,是因为“一则以为这种资料分量太大,二则以为我们还没有自己从敦煌残卷直接整理出什么来,已得的只是别人辑录出来的,所以不想插进去。我们在这里印出,以便研究唐代经济史的人参考”[10]。除《沙州文录补》《敦煌掇琐》《观堂集林》《唐六典》《唐志》《通典》等国内著名文献外,《唐户籍簿丛辑》还收录了那波利贞、羽田亨著作中的敦煌史料。

1931年至1933年,那波利贞到法、德两国留学,其间在为伯希和服务的同时还抄录了存于德国翰林院和法国国立图书馆里的敦煌写书,并以此撰文《关于正史上大唐天宝时代的户数与口数之关系》。该文介绍了敦煌写书中的唐代户籍资料,并论述了玄宗天宝年间的户籍与《唐书·地理志》所载之户口数的关系。《唐户籍簿丛辑》中“二、大足元年沙州敦煌县效谷乡户籍”“六、开元户籍二种”“八、敦煌郡敦煌县龙勒乡都乡里天宝六载户籍”“一〇、天宝残户籍”“一七、天宝十载丁籍”都是摘自那波利贞此文。

另外,《唐户籍簿丛辑》“四、先天二年籍”中,还运用那波利贞文中史料对刘复(刘半农)所辑《敦煌掇琐3》四十九号中的资料进行勘正,补充了《敦煌掇琐3》“第二八二二号《大般涅槃经》卷二十三”中的“沙州敦煌县平康乡先天二年籍”十三个字。[11]那波利贞和刘复的敦煌史料都是从巴黎敦煌石室唐人写本原籍抄录而来。《敦煌掇琐》作为“国立中央研究院历史语言研究所专刊之二”于1925年出版。蔡元培为此书作序:从敦煌石室发见以后,大多数重要的材料都已为英国学者司泰因氏、法国学者伯希和氏运往欧洲,这些写本是研究当时社会现状和社会文学的重要史料,却因远在欧洲无法为国内学者利用实为可惜;因于此,刘半农在法国留学期间对敦煌文书的抄录合辑才更有价值,“若是用鉴赏古物的眼光对他自然觉得不及看原本或照片有趣,但是求实际上研究的材料可以说是应有尽有,与原本相去无几。我们对于刘先生选择、排列与记录的勤劳感谢不尽”[12]。抄本难免遗误,将不同抄本比勘甄别,最大限度地保证了史料的准确性。

羽田亨师承白鸟库吉,终身致力于敦煌学和西域史研究。他曾于1909年在京都帝国大学史学研究会上与内藤湖南、小川琢治、狩野直喜、桑原骘藏等人就敦煌文书研究成果进行过讨论。1920年至1922年旅欧期间,他查阅了伦敦、巴黎的敦煌文书原籍,并与伯希和、神田喜一郎合辑《敦煌遗书》第1辑,1926年由上海东亚考究会出版。1931年出版的《西域文明史概论》即是羽田亨20年西域史、敦煌学研究的集著。该著作“也是当时日本学界仅有的一本通论西域文明的既有较高学术性又比较通俗的西域研究入门书”[13]。此书在日本出版后的当年就由中国学者钱稻孙译介到国内,1934年又有郑元芳所译版本。《唐户籍簿丛辑》“五、开元柳中县高宁乡户籍(吐鲁番出土)”就是从郑元芳译羽田亨所著的《西域文明史概论》第8部分“汉人的西域经营及西域文明”第61页16图摘录而来。“第十六图为中村不折氏所藏的唐开元四年之籍帐。里面捺有印记,即柳中县所调查者。各户列记户主、家族、及年龄,并分别为照等级课租税之户及不课户。更记有永业田地,居住园宅等亩数与所在地;凡唐内地之制度,尽数施行于西域。”[14]61此史料证明了“史籍所载‘分置州县而治’一语,决非虚文;是则永住西域之汉人,为数当不少也”[14]61。1928年至1937年是日书汉译数量小高峰,汉译日书便利了中日学术交流互鉴。

(二)曾了若:认同铃木俊“均田制在隋唐没有实施”的观点

曾了若毕业于广州国立广东大学(即中山大学前身),1932年任香港《公论报》总编辑,1933年以《唐玄奘法师年谱》被中山大学文史研究所录取为研究生。根据《大学研究院暂行组织规程》等相关规定,中山大学研究院决定1934年以前招收的研究生不授予学位,曾了若也不在研究院向教育部争取的硕士学位候选人之列。[15]但他在中山大学文科研究所史学部的常规学习没有受到太大影响,此后还以《两晋史乘》获得硕士学位(毕业年份不详)。[16]曾了若甚至得到了当代学界的认可:所作《唐玄奘法师年谱》被王云五收录到《新编中国名人年谱集成》,于1986年由商务印书馆出版;所作《隋唐之地理学者及其著述》被汪前进编入《中国地图学史研究文献集成》,于2007年由西安地图出版社出版。

陶希圣曾指出,中山大学是《食货》的主要来源之一,中山大学学生陈啸江、王兴瑞、曾了若、朱杰勤等都是食货学会会员。陈啸江与陶希圣两人虽有歧见之处却彼此欣赏,陶希圣认为陈啸江的《西汉经济史研究》和《三国经济史》两书“材料的搜集、分析及方法的绵密,都是值得称赞”[17]。陈啸江也对陶希圣及其主编的《食货》在开启史料研究之风方面表示了肯定。[18]陶希圣的学生全汉昇曾在《现代史学》上发过文章,另有傅衣凌、岑家梧等非中山大学学生,同时在陶希圣主编的《食货》和中山大学朱谦之主编的《现代史学》上发表文章,可见食货学派与现代史学派交流之密切。

《食货》不仅网罗了全国青年史学研究者,就连日本青年教授铃木俊也明言加入食货学派。(1)陶希圣在《食货》半月刊1936年第4卷第8期《编辑的话》中提到“铃木俊教授在日本东京帝国大学研究唐代经济史,有《隋唐史》(《东洋史大系》之一)及多数论文行世。现任东洋大学教授。他加入食货学会。今接到王怀中先生的译稿,先行登载,以后还有别的论文译文发表”。1929年,铃木俊毕业于东京帝国大学文学部东洋史专业,师承藤田丰八、池内宏、加藤繁、和田清[19]等日本著名东洋史研究专家。《食货》刊载过数位日本学者的译著,但是明确标明是食货学会会员的只有铃木俊和重松俊章两位。根据《食货学会会约》可知会员自愿投稿、自愿加入,这至少说明:发表在《食货》上的《唐代官僚蓄积之研究》一文,是铃木俊自愿投在《食货》上的。可见铃木俊对当时中国社会经济史研究界的主动参与意识,而当时的中国学术圈对铃木俊并不陌生,《开放之路》《农村经济》《真知学报》等刊物都翻译过他的唐代经济史研究文章。

“隋唐时期是否实行过均田制度”一直是20世纪热议的话题。就连加藤繁也曾经认为唐代没有实行过。直到1928年,他才肯定唐代均田制的存在。铃木俊《关于唐代的户籍与税制及其关系》一文,参照那波利贞所介绍的唐代户籍论述了唐代户籍与课役(租庸调)、给田额、户税、杂徭、租税征收之间的关系,认为均田制在隋唐并未实施。[20]曾了若《隋唐之均田》正是借鉴了铃木俊此文,同样引用了那波利贞氏的资料,尤其是天宝六载敦煌户籍中与均田制度最有关系的合应授田数、已授田数、未授田数。以此证明天宝六载距开国并不甚远,敦煌等地广人稀之地均田都未如法实行,“名实不副,一至于此,虽欲不怀疑其制自始即为具文,亦苦于无从解释也”[21]18。

曾了若运用的史料,除了转引自铃木俊文章之外,还有《隋书》《通典》《唐会要》《唐书》《唐律疏议》《册府元龟》《陆宣公奏议》等典籍,从而得出如下结论:“隋唐之均田,官样文章为一事,实施状况为又一事,吾人不加深察,徒执表面之官样文章以相衡,则鲜有不为所蔽,而误认与后魏、北齐、北周之制,根本不殊者。”[21]8形式上的隋唐均田制度比较完备,永业田(桑田)、口分田(露田)、特殊阶级职分田、园宅地等的多少规制清楚,可是事实上所见的隋唐均田制度并不是行之无阻。因为后魏实行均田制度之初的条件是“一为承五胡乱华之余,土旷人稀;二为流移数世,重回故土,争讼田宅,久延不决”[21]8,既有均田之需又有均田之资。而隋唐时期地狭人众,兼并之风日渐盛行,所以“隋唐两代之所谓均田制度,仅属具文,自开国以迄败亡,始终未尝实行”[21]18。

当代研究者耿元骊在《唐代“均田制”再研究——实存制度还是研究体系》一文中指出,1953年西域文化研究会利用大谷文书完成书稿《西域文化研究》,“土地还授”等证明了唐代“均田制”的存在,且铃木俊已经改变了之前认为均田制在唐代没有施行的观点。[22]可惜1948年早逝的曾了若已经无从得知并参与其中了。

(三)鞠清远:对有高岩《元代奴隶考》部分观点持异义

鞠清远是陶希圣门下的主力干将,1934年《食货》“创刊号”第一篇文章就是鞠清远还未毕业时所写《汉代的官府工业》一文。同年,鞠清远所著《唐宋官私工业》作为陶希圣主编的“中国社会史丛书”之一,由新生命书局出版。1935年,鞠清远从北京师范大学毕业后即来到北京大学法学院中国经济史研究室工作。1936年,鞠清远又与陶希圣合著《唐代经济史》,纳入商务印书馆“史地小丛书”系列。《食货》存续不到3年,鞠清远在此刊发表的文章竟有14篇之多,均是史料考证和探究具体问题的文章。《读元代奴隶考:奴隶解放九项原因之批评》就是其针对有高岩所著《元代奴隶考》的读后感。

有高岩(1884—1968)毕业于京都帝国大学,师承桑原骘藏,曾在东京高等师范学校和东京文理科大学任教,日本东洋史专家,尤对唐、元社会经济史研究颇多,《元代奴隶考》就是其代表作品之一。1930年,《元代奴隶考》被收录在《小川博士还暦记念史学地理学论丛》中,1932年,黄现璠(1928年至1935年在北京师范大学历史系读本科和研究生,且与陶希圣成为师友)首次将该文翻译后发表在《师大广西同学特刊》上。1934年,黄现璠将原发表在《社会杂志》(上海1931)的译作《元代之农民生活》(有高岩著,原刊于1931年《桑原博士还历记念东洋史论丛》)与《元代奴隶考》合篇成册,由蓓蕾学社出版。鞠清远依据的版本正是黄现璠的译本,他亦认可黄现璠对该文的评价“材料详实,考据精密”[23]50,但对该文有关元代奴隶解放的成因问题提出了异议。

有高岩将元代奴隶解放的原因归为九项:“一、由于朝廷命令;二、由于官吏将军等个人的意思;三、自官厅赎身;四、官奴以高龄废疾得免;五、奴婢自己赎身;六、本主自行解放之;七、因朝廷或主家灭亡及本主受刑;八、由于僧道还俗及兄弟析居;九、逃亡之成亡。”[23]50鞠清远认为黄现璠版本中的“自官厅赎身”中的“‘自’字不妥,按他举的例证应为官厅代为赎身”[23]50,另外认为有高岩所提出的九条原因中有些条是不太妥当的。

首先,鞠清远指出有高岩“由于僧道还俗及兄弟析居而放奴为良”的说法是错误的,他根据《元典章》卷一七“户口调查”和《元史·百官志》中的“随路诸色人匠总官府条下”“管领诸路怯怜口民匠都总管府条下”“昭功万户都总使司属下之绫锦局条下”“弘州、荨麻林纳失失局条下”证明:还俗、析居、改良是元代三种平列的户名,都是为了防止诸王、公主、驸马等将这些人户拘藏,此外还可以将这些人户纳入官府门下。所以鞠清远认为:“有高岩的见解,是误解《元史·刑法志》的本文。大概他误解原因,是由于他只注意到上半,而未注意到下半。同时,也未注意《元史》他处尚有提及这三种户计的。”[23]51

其次,鞠清远指出有高岩在论述“官奴以高龄废疾得免”时的“官奴”其实是“匠户”而非奴隶。“他相信Batuta的记载,同时又误解了《元史》上‘放匠为民’‘放为民’的意义。元代的户口,是分为四大类的,即军、民、站、匠。放军为匠,放匠为民,民户投冲军户、站户、匠户的例子,在《元典章》中很多。‘放匠为民’,只是在匠户户籍中除名,而在民户户籍中加一名字而已,这只是类别的更换,无放奴为民的意义。”[23]51“张慧籍拨的匠户、杭州织造局的匠户,都不是奴匠。元代官工场中,也没有三十万奴匠。实际上,就是匠户,也不过三四十万”[23]51-52,“所以他说的‘高龄废疾之官奴,得免为良’,也不见得有事实可资证明”[23]52。

再次,鞠清远指出有高岩虽以《元史》《元典章》作《元代奴隶考》,但是《元典章》中有些奴隶解放的原因、形式以及解放后的地位却被有高岩忽略了。

关于“奴隶解放的原因”,还有“在政府与各投下,军民富户争夺户口时,因此而得到解放的奴隶”,比如《元典章》十七“户口条画”中的“驱良项下”和“诸色户驱良”所记载的“在宅外住坐,又另附籍的奴隶,得以解放”“户籍中漏报的驱口,得改为良”[23]52。

关于“放良与放良后的奴婢地位”,“放良有良书。有直接写明任便住坐或为良者……有附带规定年限满年限后,或赎良钱满额,方放为良者……有时既与奴婢以良书,复另文规定津贴钱物或分当差役者……各投下的放良书,常规定不许投别管官司……军户的驱口,解放后,有时规定仍需为军户服役”[23]53。

关于“驱户婚生、非婚生子女的地位”,“因父母一方是良民即得为良,而不像有高岩所说的那样从父身分。非婚生的子女,例从母身分……有高岩将婚生与非婚生的子女身分混合在一起,固不妥当”,“而认为《元史·刑法志》的规定,使奴男良女婚生的子女,也是奴隶,尤为差误。他只引《元典章》中禁止奴良婚的法令,而未看到政府正在利用这种机会,以增加国家户口”[23]53。

1935年,陶希圣在《食货》第1卷第4期《编辑的话》中提到日本九州帝国大学教授重松俊章:“四年前,他介绍我所作的《中国社会与中国革命》一书给九大的学生读,并且写信给天野元之助先生说道:‘中国社会史须待中国学者自行研究,日本人到底不行。’ 今日看来,我们究有多少成绩?我很引以自愧的。”[24]对于20世纪30年代的中国和日本来说,中国社会经济史研究都算是一种新兴学术。日本方面确实有现成的史料和研究基础,但就文献典籍而言,中国学者的熟练程度、考证能力、搜集渠道并不比日本差,所需成本更低。中国社会经济史研究初创期的《食货》学人,对本国研究现状颇有自知,仍旧以学习借鉴的姿态及时追踪译介日本研究动态,从而拓展学术思维。同时不容忽视的是,青年学人就点滴史料和具体问题,对中国古代浩如烟海的文献典籍进行深挖考证,并以此印证或反驳日本学者观点,主动与日本学者进行学术对话。即便关注微小问题,观点相对浅显,《食货》存在的三年所汇聚的学术价值依然不容小觑。