针刺配合艾灸治疗脑卒中后肌肉痉挛15例*

2021-09-23王晓琳高军太

王晓琳,高军太

(平凉市崆峒区中医医院,甘肃 平凉 744000)

肌肉痉挛是上运动神经元损伤的临床体征之一,表现为肌肉张力增高、深肌腱反射活跃,甚至亢进,此因缺乏上位中枢的抑制而致。调查资料显示,我国脑血管病的年发病率在10万左右,发病率居各类疾病之首,发病年龄呈年轻化趋势,致残率居高不下,其中偏瘫的发生率最高,而肌肉痉挛是偏瘫患者面临的主要问题[1]。痉挛会引起严重疼痛,导致肌肉挛缩,严重影响患者的日常生活。2018年1月—2019年3月,笔者采用针刺配合艾灸治疗脑卒中后肌肉痉挛15例,总结报道如下。

1 一般资料

选取平凉市崆峒区中医医院康复医学科收治的脑卒中后肌肉痉挛患者30例,采用随机数字表法随机分为针灸组和药物组。针灸组15例,男6例,女9例;年龄50~69岁,平均(63.19±12.93)岁;病程17~78 d,平均(48.02±1.61)d。药物组15例,男8例,女7例;年龄48~71岁,平均(64.87±13.24)岁;病程15~81 d,平均(48.10±1.63)d。两组患者一般资料对比,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

2 诊断标准

西医诊断按照《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2018》[2]中的相关标准。中医诊断按照《中风病诊断与疗效评定标准(试行)》[3]中的相关标准。

3 试验病例标准

3.1 纳入病例标准

①符合中、西医诊断标准者;②脑卒中处于恢复期、意识清醒、生命体征平稳、无明显智力和听觉障碍者;③采用改良Ashworth量表评定患者肢体肌张力>0级者;④短期未服用过肌肉松弛剂者;⑤知情同意并签署同意书者。

3.2 排除病例标准

①合并其他严重疾病如脑肿瘤、脑外伤等;②既往存在运动功能障碍或其他原因而致肌张力不正常者;③失语和严重认知障碍而不能理解简单指令者;④治疗中再次发生脑血管意外者;⑤同时采用其他方法治疗者。

4 治疗方法

两组均给予西医常规对症支持治疗,并在此基础上根据患者情况制定相应的康复训练方案,同时采用“一对一”方式进行康复教育。如:让患者保持长时间的抗痉挛体位、辅助活动患者肌肉、为患者建立正常的运动模式。每天1次进行康复训练。

针灸组:采用针刺配合腹部艾灸疗法。操作如下:患者取仰卧位,常规消毒后,针刺患肢对侧头部运动区及风池、风府,配合肩髃、阳池等穴位;下肢取股外侧、膝外侧等穴;腹部取滑肉门和外陵等。以直径0.30 mm、长40 mm的毫针迅速刺入皮下,头针斜刺、体针直刺,缓慢进针25~35 mm,得气后施以捻转平补平泻法,留针30 min。1 d 1次,10 d为1个疗程,治疗2个疗程。2个疗程之间休息2 d。针刺同时,腹部神阙、气海、中脘、下脘、关元放置艾盒艾灸,每次30 min。

药物组:巴氯芬片(卫达化学制药股份有限公司生产,产品批号HC20171015,10 mg/片),初始剂量5 mg/次,3次/d,口服。根据病情每3天增加5 mg,直至出现最理想的效果,每天最高不超过80 mg。10 d为1个疗程,共治疗2个疗程。

5 观测指标和方法

5.1 肌张力

治疗前后采用改良Ashworth痉挛量表[4]评定肌张力。

5.2 日带生活活动能力

采用改良Barthel指数量表[5]评定患者的日常生活活动能力。总共10项,分别为尿、便、修饰、用厕、吃饭、转移(床-椅)、活动(步行)、穿衣、上楼梯、洗澡,满分100分。尿、便:失禁或昏迷为0分,偶尔失禁为5分,能控制为 10分。修饰与洗澡:依赖为0分,自理为5分。用厕、吃饭、穿衣、上楼梯:依赖为0分,部分帮助为5分,自理为10分。转移(床-椅):完全依赖为0分,需大量帮助为5分,少量帮助为10分,自理为15分。活动:不能动为0分,在轮椅上独立行动为5分,需人帮助步行为10分,独立步行为15分。

5.3 不良反应

治疗期间,观察患者有无不良反应如头晕、恶心呕吐、乏力,并计算发生率。

6 疗效判定标准

参考《中药新药临床研究指导原则(试行)》[6],结合改良Ashworth 痉挛量表制定。显效: 改良Ashworth评分恢复至0级或降低2级以上。有效: 改良Ashworth评分降低2级。改善:改良Ashworth评分降低1级。无效: 改良Ashworth评分无变化。

7 统计学方法

8 结 果

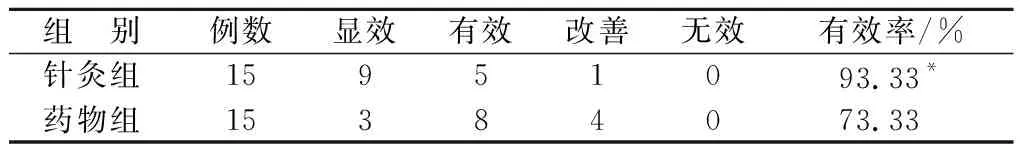

8.1 两组疗效对比

两组对比,经Ridit分析,u=2.29,P<0.05,差异有统计学意义。见表1。

表1 两组脑卒中后肌肉痉挛患者疗效对比 例

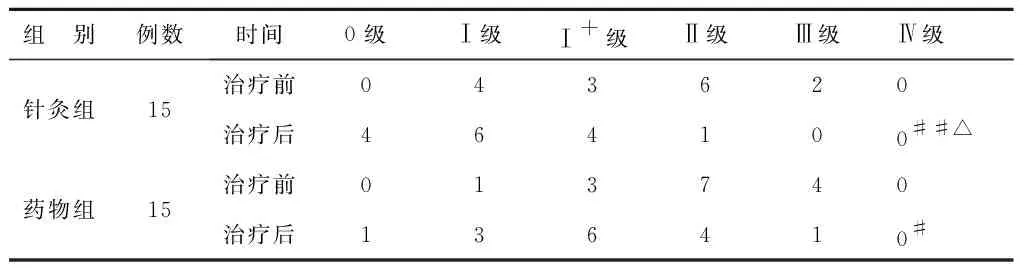

8.2 两组治疗前后改良Ashworth分级情况对比

与同组治疗前对比,针灸组和药物组患者改良Ashworth分级情况得到改善,差异有统计学意义(P<0.05或P<0.01)。两组治疗后改良Ashworth分级情况对比,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组脑卒中后肌肉痉挛患者治疗前后改良Ashworth分级情况对比 例

8.3 两组治疗前后Barthel指数评分对比

与同组治疗前对比,针灸组Barthel指数评分增高,差异有统计学意义(P<0.05);药物组Barthel指数评分虽增高,但差异无统计学意义(P>0.05)。两组治疗后Barthel指数评分对比,针灸组高于药物组,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组脑卒中后肌肉痉挛患者治疗前后Barthel指数评分对比 分,

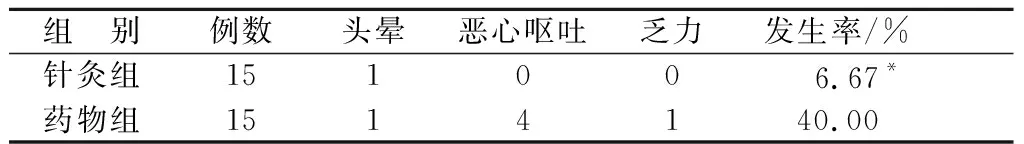

8.4 两组患者不良反应发生率对比

针灸组中有1例头晕,未出现恶心呕吐和乏力情况,不良反应总发生率为6.67%(1/15)。药物组中有1例头晕,4例恶心呕吐,1例乏力,不良反应发生率为40.0%(6/15)。两组不良反应发生率对比,χ2=4.66,P<0.05,差异有统计学意义。见表4。

表4 两组脑卒中后肌肉痉挛患者不良反应发生率对比 例

9 讨 论

脑卒中后肌肉痉挛可导致关节僵硬、肢体功能丧失,严重影响患者的生活质量。改善脑卒中后肌肉痉挛、恢复肢体运动功能、提高生活能力是临床面临的主要问题。肌肉痉挛属中医学“筋痹”范畴。《灵枢·经筋》认为,如果经筋有病,就会发生挚引、疼痛、转筋,甚至痹证。《灵枢·官针》提出了运用“恢刺”“关刺”治疗筋急、筋痹等。

本研究采用针刺和艾灸配合疗法,可最大程度激发神经系统和内脏功能,使之趋于稳定。艾灸取穴神阙、气海、中脘、下脘、关元,可调达全身阴阳之气,调理气机升降,疏通四肢经络;针刺能抑制脊髓前角细胞的兴奋,对病理性的神经活动有调节作用,能恢复局部的神经功能、抑制异常的兴奋传导而使痉挛肌肉松弛。针刺滑肉门和外陵可调理气血,引脏腑之气布散到肢体末端。脑为髓海、元神之府,人的精神意识、肢体运动等皆归于脑的生理功能,头部也是经气汇集的重要部位,故针刺患肢对侧头部运动区并配合风池、风府可以疏通气血,调理阴阳,治疗诸经脉病证;此外,头针可改善瘫痪肢体的肌电和皮肤温度。患侧上肢伸肌侧取肩髃、阳池等穴位,下肢取股外侧、膝外侧,可对抗肌肉的痉挛。诸穴合用,既能调节脏腑功能又可疏通经络,使经脉、气血通畅,筋肉得以濡养,肌肉痉挛得以缓解,从而改善患者的肢体运动和日常生活活动能力。

综上所述,针刺配合艾灸治疗脑卒中后肌肉痉挛,能更好地提高肢体运动和日常生活活动能力,疗效确切且不良反应少;但样本量小、对比组别单一,尚需进一步研究。