局部晚期非小细胞肺癌Ⅲa(N2)期适形调强放疗区域淋巴结累及野照射和预防性照射的对比

2021-09-22沈纲

沈纲

【摘要】目的:对比分析局部晚期非小细胞肺癌Ⅲa(N2)期适形调强放疗区域淋巴结累及野照射和预防性照射的临床效果,探究最佳放疗范围。方法:以我院收治的适形放疗的局部晚期非小细胞肺癌Ⅲa(N2)期患者为研究对象,研究时间为2017年5月至2019年10月,研究病例选择60例,依据照射方式不同,分为累及野照射组(观察组)、预防野照射组(参照组),每组30例。观察两组患者近期疗效、远期生存率、毒副反应情况。结果:两组患者的近期疗效对比,观察组86.67 %与参照组76.67 %并无明显差异,生存率对比上亦无明显差异(P>0.05)。毒副反应方面,观察组20 %显著低于参照组53.34 %,差异具有统计学意义(P<0.05)。结论:局部晚期非小细胞肺癌Ⅲa(N2)期予以患者淋巴结累及照射、预防性照射均能够满足临床需求,但累及野照射后患者并发症发生率较少,故应在临床中推广应用。

【关键词】非小细胞肺癌;Ⅲa(N2)期;适形调强放疗;累及野照射;预防性照射

[中图分类号]R734.2 [文献标识码]A [文章编号]2096-5249(2021)05-0223-02

局部晚期非小细胞肺癌患者多由于最佳手术时机错过,故而无法予以手术切除,为了有效增加患者生存期,临床中多采用放射治疗。以往临床中多采用预防性照射治疗方法,扩大照射范围,虽然达到了肿瘤控制目的,但毒副反应多,生存率降低[1]。随着适形调强放疗技术的应用,累及野放疗成为可能,但是对于两种照射治疗效果差异尚不清楚。基于此笔者就以上述两种照射方式的临床效果为研究目标,详细报道如下。

1 资料与方法

1.1临床资料 以我院收治的适形放疗的局部晚期非小细胞肺癌Ⅲa(N2)期患者为研究对象,研究病例选择60例。依据照射不同将其分为观察组(累及野照射)、参照组(预防性照射),每组30例。观察组中男19例、女11例,年龄39~71岁,平均年龄(56.14±7.38)岁,ECOG[2]评分0分为14例、1分为12例、2分为4例;参照组中男18例、女12例,年龄38~70岁,平均年龄(56.12±7.26)岁,ECOG评分0分为14例、1分为11例、2分为5例。对比两组患者基本资料,检验并无明显差异(P>0.05),具有可比性。

纳入标准:①病理学诊断确定为局部晚期非小细胞肺癌Ⅲa(N2)期患者;②肺功能、血常规、心电图等常规检查均处于正常范围;③顺利完成综合治疗。

排除標准:①无法顺利进行综合治疗;②对研究存在抵抗情绪,不配合治疗;③肺功能、血常规、心电图检测存在异常患者予以排除。

1.2治疗方法 所有患者入院后均予以综合治疗手段,并对患者进行围期化疗,在完成化疗两周期后,进行放疗。放疗采用synergy直线加速器6MV X射线(厂家:ELEKTA),采用适形调强技术进行照射。适当调整患者体位(一般取仰卧位),上肢上举,指导其调整呼吸(慢呼慢吸)至平静为止,固定肢体,行CT扫描,使用Precise 2.03系统,基于剂量体积直方图,制定治疗计划,计划靶区均匀放疗(±±5Gy),V20最大范围26 %,脊髓剂量<45Gy(5.5周)。

累及野照射:以影像学检查结果为参照,延展1.5~2 cm,中位剂量55 Gy,分5周,5次/周,2.0~2.4 Gy/d,对于化疗两周期后还残留肿瘤者,增加10~16 Gy(分6~7次),共55~66 Gy。

预防性照射:涉及原有肿瘤范围、患侧肺门、纵隔周围淋巴、锁骨周围淋巴,放疗量45 Gy/(4~5周),5次/周,1.8~2.2 Gy/d,对淋巴转移处,增加10~25 Gy(分6~8次),共55~66 Gy。

1.3观察指标 观察两组患者的近期疗效、生存率及毒性反应。近期疗效:依据RECIST标准[3]对患者疗效程度进行分析,该标准共分为四级;完全缓解(CR)—所有病灶消失;部分缓解(PR)—病灶最长径之和与基线比较,减少>30 %;病变进展(PD)病灶增长>20 %;病变稳定(SD)未到上述标准。远期生存率:对两组患者予以3年随访,统计1年、2年、3年生存率,进行对比分析。两组患者毒副反应:主要观察是否存在放射性肺炎、食管炎以及血清学毒性进行评估。

1.4统计学分析 以SPSS25.2系统对研究对象数据进行分析,计数资料以(例, %)表示,行c2检验,P<0.05表示其具有统计学意义。

2 结果

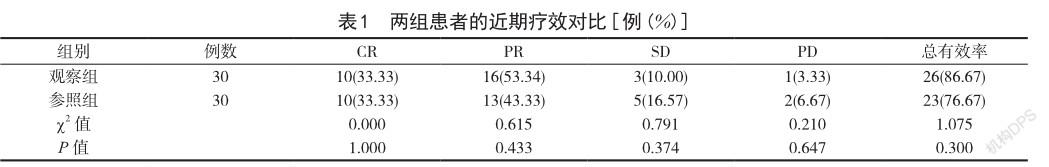

2.1观察两组患者的近期疗效 对比两组患者的近期疗效,观察组总有效率86.67 %与参照组76.67 %差异较小,并无统计学意义(P>0.05),详细如表1所示。

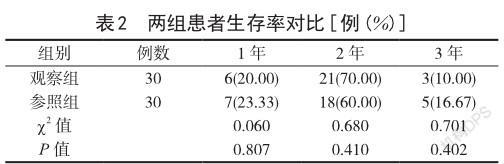

2.2观察两组患者的生存率 对两组患者进行3年随访,结果显示,两组生存率差异并无统计学差异(P>0.05),详细如表2所示。

2.3观察两组患者的毒性反应 对比两组患者毒性反应结果显示,观察组的毒性发生率20 %显著低于参照组53.33 %,差异具有统计学意义(P<0.05),详细如表3所示。

3 讨论

肺癌是临床中较为常见的肿瘤疾病,也是发病率最高的恶性肿瘤。相关数据显示,肺癌中80 %非小细胞肺癌,而局部晚期发生率占40 %。由于晚期患者无法进行手术切除治疗,故临床中多采用放化疗的综合手段进行治疗。部分研究显示,增加放疗剂量能够显著增加肿瘤的局部控制效果,延长患者的生存期,但随之出现的放射性毒性反应也会相应增加[4]。有专家指出,临床中常规放疗计划中照射野的范围相对较大,长期放疗造成的不良反应较多,对患者的耐受性造成影响,若调整为精准放疗则会控制靶区使其与病灶近似适形,这样既能够增加剂量,还能够保障患者的耐受程度,进而提升治疗效果,这也就是常规的适形调强。目前国内较多医院采用精密的三维仪器进行剂量适形调整,效果显著。在适形增调强基础上进行放射范围选取也是当下热点研究内容。传统临床中,多采用预防性照射野对原发灶、同侧肺门、纵隔/锁骨淋巴引流去进行照射,由于照射范围较大,从而增加了对正常组织的损害,患者的耐受性差。近年来,累及照射野相关概念被提出,是将肿瘤体积外扩两厘米左右,让肿瘤区域能够得到充足的照射剂量,而尽量不损害健康组织。

本次研究笔者以我院收治的60例局部晚期非小细胞肺癌Ⅲa患者进行分析,对比结果显示,观察组患者的总有效率86.67 %与参照组76.67 %差异较小,生存率方面的对比也无明显差异,但毒副反应发生率显著低于参照组。这就表明,累及照射野治疗能够在保证患者治疗有效的基础上,降低不良反应的出现,减少由于剂量调强引发的一系列并发症,增加患者耐受性。其主要原因为病灶局部得到充足剂量的照射,而健康组织受到的影响小。此研究结果与于金明[5]等人研究成果一致。

综上所述,局部晚期非小细胞肺癌Ⅲa期患者综合治疗后采用累计野照射放疗疗效与常规预防野照射相近,而毒副反应更低,故应在临床中推广应用。

参考文献

[1] 汪晨宇. 未行术后放疗Ⅲ~AN2期非小细胞肺癌首次局部复发模式及其相关因素[J]. 肿瘤学杂志, 2019, 25(7): 669-672.

[2] 梁秀婷, 吴洁. ECOG评分量表在肺癌化疗患者分级护理中的应用[J]. 解放军预防医学杂志, 2016, 34(S2): 125-125.

[3] 胡鑫明, 古军, 车宪平, 等. RECIST1. 1和RECIST1. 0标准对晚期肾细胞癌靶向治疗疗效评价的比较[J]. 现代泌尿生殖肿瘤杂志, 2019, 11(2): 71-75.

[4] 石玉生, 邓晓刚, 陈龙华. 适形放疗局部晚期非小细胞肺癌缩小纵隔淋巴结区的对照研究[J]. 中国肿瘤临床, 2007, 34(11): 653-656.

[5] 于金明, 孙新东, 李明焕, 等. Ⅲ期非小细胞肺癌累及野照射的可行性研究[J]. 中华肿瘤杂志, 2006, 28(7): 526-529.