隐性教育视角下厚植大学生文化自信的实践探析

2021-09-22赵燕凌梁欢欢贺佳牟寻寻张瑞平

赵燕凌 梁欢欢 贺佳 牟寻寻 张瑞平

[摘 要] 文化自信是中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信在理想信念和价值观念上的表达,是实现中华民族伟大复兴“中国梦”的精神动力。大学生作为当代新青年,是社会主义事业的建设者和接班人。积极培育大学生的文化自信,不仅要合理运用显性教育,更要积极发挥隐性教育的作用,是提升高校思想政治教育实效性、进一步发挥高校思想政治教育文化育人功能的内在要求,对改进我国思想政治教育有很大的借鉴意义。

[关 键 词] 大学生;文化自信;隐性教育;社会主义核心价值观

[中图分类号] G645 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2021)36-0074-02

一、大学生树立中国文化自信的必要性

每个人都是一个独特的个体,其思想意识各不相同,而将其无数的思想汇合在一起,就形成了民族的文化自信[1]。文化是塑造国家形象的核心和灵魂,文化自信是展现国家形象的前提和基础。十九大报告指出:“文化是一个国家、一个民族的灵魂,没有高度的文化自信,没有文化的繁荣兴盛,就没有中华民族的伟大复兴”,将文化自信和社会主义国家的民族命运紧密联系起来,与中华民族的伟大复兴和中国梦联系在一起,上升到一个新的历史高度。大学生是一个特殊的群体,在文化的弘扬和传承上发挥着关键作用。因此,提升中国大学生的文化自信,使社会主义核心价值观成为人们情感认同和行为习惯的根本指南,是全球化背景下,不忘本来、吸收外来、面向未来增强软实力的关键环节[2],是建设新时代中国精神、中国价值观和中国力量的内在要求。

隐性思想政治教育是与显性思想政治教育相对应的模式。在思想政治教育具体实践中因其教育方法隐蔽、教育成效显著、教育资源丰富等优势越来越多地得到思想政治教育工作者的接受与认同[3]。(王萌,中美隐性思想政治教育比较研究)“相对于显性教育而言的,隐性教育是指以潜移默化的形式,对客体的思想、行为、情感、心理等发生影响的教育,如寓教于学、寓教于乐、寓教于管等方式都是隐性教育的重要形式”。[4]

二、以隐性教育方式厚植文化自信的重要性和必要性

与显性教育相比,隐性教育是指受教育者自身对周围的人、事和景物的感知、认同和欣赏,不知不觉受到感染和熏陶,而没有任何明确的针对性措施。[5]习近平总书记在学校思想政治理论课教师座谈会上强调,思想政治理论课要“坚持显性教育和隐性教育相统一”。高校思想政治显性教育灌输的形式和显著的目的性,会不同程度引起大学生对教育内容的心理排斥性。隐性教育可以弥补显性教育的不足,在实现人们思想转变的过程中,教育内容会潜移默化地渗透到受教育者的思想中,这种转变的效果是持久的,它将成为受教育者自我教育的资源,渗透到受教育者的内心,发挥出持久的教育效果。因此,应通过隐性手段加强教育,使其与显性教育形成互补,实现全员、全过程、全方位开展文化自信教育,增强思政教育效果。

(一)适应“00后”大学生群体思想特点的需要

2018年秋季学期,“00后”群体正式进入大学校园。当代大学生将以“00后”为主,他们个性化更加突出,更喜欢生动、灵活的学习形式,一方面他们能从网络中获取丰富的理论知识资源,教师的话语权威性被削弱;另一方面他们的主体意识增强,课堂理论说教和其他知识灌输的方式使他们在内容选择上受到了限制,降低了对文化自信培育内容的接受程度,反而不及预期的效果。

(二)发挥高校思想政治教育文化育人功能的内在要求

作为思想政治教育的主阵地,高校在文化建设和文化育人方面发挥了重要作用,对于作为国家未来中流砥柱的大学生尤为重要。文化自信本身就是一种意识,而这种意识的培养必须强调学生的接受意愿和高度认同,否则就是形式主义,没有实际意义和价值。在培养大学生思想政治素质的过程中,隐性教育可以成为文化育人与实践育人的拓展和延伸,将中华民族优秀文化适时融入课堂教学中,在身体力行、突出活动实效基础上提高实践育人实效,以增强学生的文化自信和爱国情怀。

(三)应对西方意识形态渗透的需要

高校作为思想政治工作的前沿阵地,面对西方意识形态的入侵,依靠显性的意识形态教育可以在一定程度上控制这些错误思潮带来的不良影响,但是这些思潮会不定期通过网络途径以新的变式重现及传播,无法阻止他们继续对大学生的思想造成影响。因此,在显性灌输基础上,利用隐性教育途径传播现代流行的优秀文化,厚植大学生文化自信,培养家国情怀,使学生正确认识我国的历史和社会的发展情况,正确认识党的理论、方针和政策,用中华民族优秀的文化潜移默化地影响学生的思想行为。

三、以隐性教育途径厚植文化自信的路径探索

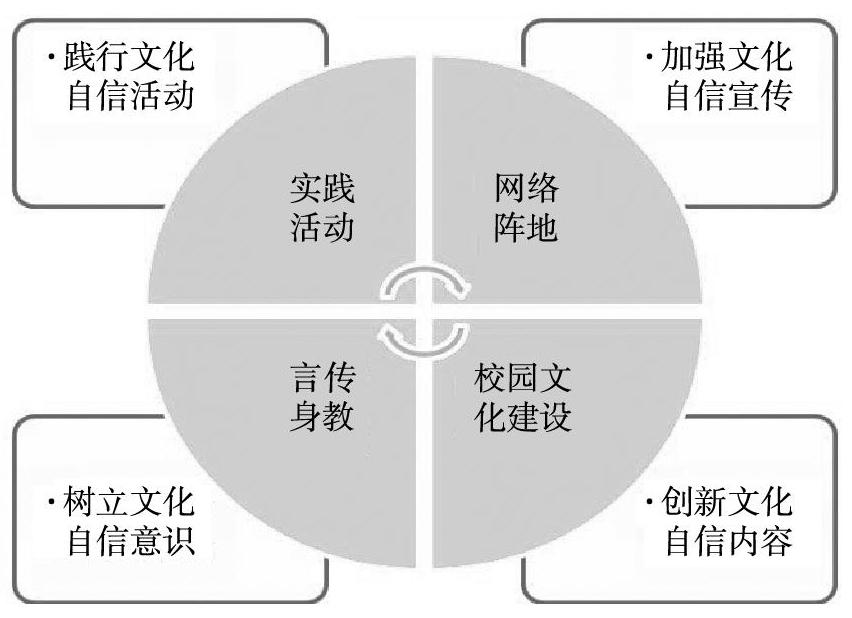

厚植大学生文化自信并非是一个单一、简单的过程。创造良好的教育环境需要国家、社会、学校和家庭的共同努力。就高校而言,以传承历史文化和传播优秀现代文化相结合为圆心,依次构建以言传身教、实践活动、网络阵地和校园文化建设为内容的圓,共筑大学生文化自信摇篮。

(一)教师言传身教,发挥榜样的力量,寓教于“人”

深入贯彻立德树人的根本任务,我们应该做到“加强师德师风建设,培养高素质教师队伍”。[6]教师作为特殊的社会群体,为人师表,在推进高校德育工作中发挥重要作用。思想政治理论课堂教学是对大学生进行文化自信培育的主要方式,这是采用显性教育途径,教育者要善于挖掘潜移默化的隐性思想政治教育,有效激发学生的参与意识。另外,教职工自身要加强对中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化及现代优秀文化的学习和理解,并践行本民族文化传统中的人格修养,学高为师,身正为范,促进大学生思想政治教育中文化自信的培养。

(二)以文化人,不断加强校园文化建设,寓教于“环境”

教育离不开环境。正如教育家苏霍姆林斯基的教育名言:整个校园就是思想品德教育的大课堂,要让学生视线所到的地方,都带有教育性。大学校园文化建设有赖于现代优秀文化的传播,“讲好中国的故事”,特别是中华人民共和国成立70年来取得的成就,丰富充实那些让师生刻骨铭心的制度文化、理念文化。重视营造良好的校园环境,把校园文化作为教育载体,让隐性教育隐在其中,以更好地涵养学生的性格,全面提升综合素质,提升育人办学品质。通过校园文化建设可以凝聚时代文化精髓,营造健康、和谐的文化氛围,让大学生在文化自信的阳光下健康成长。

(三)知行合一,推进高水平社会实践活动开展,寓教于“实践”

目前高校社会实践活动看似如火如荼地开展,却越来越形式化、功利化,文化自信没有真正融入实践活动,也没有发挥主导作用,并未产生隐性教育的效果。按照学通弄懂践行的要求,通过学习、宣传和实践等内容的深化与互动,开展丰富多彩的主题教育实践活动,开展对中华传统文化的经典诵读,广泛组建学习小组,深入学习文化自信内涵。[4]善于将地方优秀传统文化资源运用到高校思想政治教育中,扩展实践教学的文化领域,传递文化自信的声音,让文化自信深入人心。

(四)网络育人,提高教师使用多媒体资源的能力,寓教于“新媒体”

在当今的信息时代,新媒体作为数字化的传播媒介,以影响范围广、传播速度快、信息含量巨大等特点广泛而深刻地影响着高校师生。我们要利用网络这一载体大大拓宽隐性教育的范围,通过QQ、微信等自媒体承载形式,以日常化、具体化的对话形式引导大学生树立文化自信意识。与显性教育不同,寓教于“新媒体”能间接地增强舆论引导和阵地意识,掌握意识形态话语权,在耳濡目染中帶给学生精神上的感召,使教育更具感染力、影响力,吸引大学生在参与中学习,在学习中感悟,从而升华思想,终身受益。

总之,实现中华民族伟大复兴的中国梦,是当代青年学生的最高理想,也是社会主义的主旋律。年轻一代的大学生是“祖国的未来、民族的希望”[7],应将文化自信的理论探索与身处的时代紧紧地联系在一起,更好地促进中华优秀文化“创造性转化、创新性发展”[2],这对实现中华民族伟大复兴的中国梦至关重要。

参考文献:

[1]靳凤林.文化自信:民族复兴的精神支柱[J].道德与文明,2011(5):22-24.

[2]习近平.决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利[N].人民日报,2017-10-28(001).

[3]武昕,康秀云.社会主义核心价值观自信的三重释义[J/OL].思想政治教育研究,https://www.haoqikan.com/sxzzjyyj/.

[4]徐安鑫,何义圣.论思想政治教育中的隐性教育[J].求实,2008(2).

[5]李恩可.春风化雨,润物无声:西方“隐性教育”的启示[J].青年与社会,2009(12).

[6]蒋晓东,阳桂红.多元文化背景下大学生文化自信培育的实践路径[J].当代教育理论与实践,2015(4):125-127.

[7]习近平.习近平关于青少年和共青团工作论述摘编[M].中央文献出版社,2017-9:1.

◎编辑 马燕萍