资本市场开放与企业“脱实向虚”:助推器还是稳定器?——基于“沪港通”的经验证据

2021-09-22孙志红刘炳荣

孙志红, 刘炳荣

一、引 言

推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,成为培育新形势下我国参与国际合作和竞争新优势的重要保障。深入扩大资本市场开放,在更宽领域、更高水平和更深层次上构建以金融开放深化国际竞争合作的开放型经济新体制,成为新时期增强金融服务实体经济能力,推动经济高质量发展的关键抓手。伴随着2014年11月沪港股票交易互联互通机制试点的启动实施,我国资本市场对外开放进入新阶段。随后2016年12月“深港通”、2017年7月“债券通”以及2019年6月“沪伦通”的陆续推进,加速推动了资本市场多元开放的国际化进程。与此同时,自金融危机以来,我国金融领域“投资潮涌”、实体投资率持续下滑等状况尚未得到根本扭转(张成思和张步昙),大量实体企业依然热衷于投资金融和房地产领域,“脱实向虚”趋势日益严峻,深刻影响着我国金融市场的稳定(彭俞超等)。作为金融体制改革的制度创新,资本市场开放将如何影响企业金融资产配置,究竟是加剧企业“脱实向虚”的“助推器”,还是有效抑制其“脱实向虚”的“稳定器”?

现有国内外文献从宏观和微观层面对资本市场对外开放的经济效应展开了富有价值的研究。从宏观层面来看,多数学者认为资本市场开放通过引入境外资金扩大资本市场规模(Klein 和 Olivei),有助于加快境内资本竞争,进而提高市场定价效率(Morck等)、维护资本市场稳定(Li 等),促进境内金融市场快速发展。但也有部分学者认为新兴资本市场并不成熟,容易受到来自国际金融市场风险的传染,加剧境内资本市场股价波动风险(Chen等;钟凯等),甚至引致境内股价崩盘(李沁洋等)。从微观层面来看,学者们从企业现金股利支付(陈运森等)、内部薪酬差距(张昭等)及违规行为(邹洋等)对资本市场开放的微观经济效应进行了大量的探讨。近年来,资本市场开放如何影响企业投融资行为受到部分学者关注(连立帅等;肖涵和刘芳;朱琳和伊志宏)。但鲜有文献探究资本市场开放与企业金融资产配置的内在关系,缺乏从企业“脱实向虚”视角对境外投资者如何影响企业投资偏好进行深入的探究。

为此,文章采用2012—2016年我国沪深A股上市公司样本数据,以2014年沪港通交易制度实施这一外生冲击为准自然试验,构建双重差分模型实证检验资本市场开放对企业金融资产配置的影响。具体主要围绕以下几个问题展开探索:(1)宏观层面的资本市场开放能否降低沪股通标的企业金融资产配置,引导企业“脱虚向实”?(2)若资本市场开放能显著降低沪股通标的企业金融资产配置,其作用机制是什么?具体而言,是通过境外投资者的引入进而完善标的企业内部治理,缓解其金融资产过度配置倾向,抑制企业“脱实向虚”,还是通过强化内部信息披露质量,减少企业管理层短视及投机行为,优化其金融资产配置?(3)进一步地,有效的金融监管和有为的政府治理在上述传导机制中究竟发挥何种作用?

本研究可能的创新之处在于:(1)基于企业“脱实向虚”视角,探究资本市场开放对企业金融资产配置的影响,有效补充资本市场开放的微观经济效应相关研究;(2)以“有效监督”和“无效监督”理论假说为支撑,深入探究资本市场开放影响企业金融资产配置的作用机理,丰富企业金融资产配置的相关研究;(3)立足于“以防范系统性金融风险为底线”、“以政府治理变革推动高水平开放”政策导向,将有效的金融监管和有为的政府治理纳入资本市场开放影响企业“脱实向虚”的逻辑框架中,为政府如何在金融监管和制度放松中把握平衡、合理衔接深层次扩大资本市场开放和有效防范实体资本“脱实向虚”有机结合提供一定参考。

二、理论分析与研究假设

资本市场对外开放程度的提高,有利于促进国内国际循环的顺畅对接。资本市场的活跃交易、价格信号的灵敏传递,能够有效引导企业要素资源优化配置。然而,现实环境并不具有完美市场条件,由于信息不对称、委托代理冲突等摩擦的存在,容易引致企业非效率投资行为的发生,损害企业长远发展。“沪港通”交易制度实施后,境外投资人参与能否有效发挥监督治理作用、纠正企业投机套利行为,将影响企业“脱实向虚”。

基于“有效监督”理论,资本市场开放抑制企业“脱实向虚”,发挥了“稳定器”作用。境外投资者通常地处发达的国际投资中心和成熟的资本市场,往往具有较强的投资经验以及获取专业信息的能力,参与企业内部治理的交易成本相对较低,更有意愿限制管理层的盈余管理动机(Chung等),且他们通常与被投资企业无商业来往,具有独立且积极的立场(Aggarwal等),能够公平公正地监督管理层行为,从而更好地发挥外部监督作用。具体地,“沪港通”交易带来的资本市场开放通过引入成熟的香港投资者(钟覃琳和陆正飞),一方面通过积极与企业管理层沟通,重点关注与企业长期持有价值密切相关的主业经营和创新投资行为,发挥其“价值创造者”作用,有助于引导企业回归价值投资和技术创新,避免管理层非理性投资行为(陈运森和黄健峤;朱琳和伊志宏),从而抑制企业“脱实向虚”;另一方面凭借香港投资者雄厚的资金、先进的技术知识以及较高的风险评估水平推动企业向创新驱动转变(明亚欣和刘念),当其发现企业“不务正业”,即基于套利动机将资金投资于金融资产或房地产项目时,将督促企业减少金融资产配置比例。此外,香港投资人会根据自身专业的信息搜集能力和处理能力选择信息披露质量较高的企业,防止企业存在隐瞒的私利行为(Florou和Pope)。尽管其由于持股比例、地理文化差异等因素不能采取直接治理效应监督管理层,但可采取卖出或卖空股票的方式将信息反馈到股价中,不少缺乏经验的投资人会跟风卖出标的企业股票,进而震慑到管理层的不当行为(陈晖丽和刘峰),以此抑制企业“脱实向虚”。

基于“无效监督”理论,资本市场开放加剧企业“脱实向虚”,发挥了“助推器”作用。由于新兴资本市场在交易规则、监管体制以及法律环境等方面不完善,容易导致境外投资者“趁虚而入”,依靠“跟风炒作”进行短线套利操作(Brennan和Cao),产生“无效监督”加剧委托代理冲突(Pound),诱使被投资企业因短期业绩压力扭曲企业资产配置结构。投资人和经理人的选择类似,会受到薪酬、收益等代理问题的扭曲,对管理层的短视行为“选择性漠视”(Graves),更有甚者会与被投资企业存在业务往来,失去其独立性并与管理层发生合谋行为(Pound)。首先,由于境外投资者本土化程度较低,更倾向选择业绩较好的企业进行投资(李蕾和韩立岩),尤其是境外投资者的收益依赖于股东收益,更加注重短期经营成果并不关注公司治理等长期目标。其次,境外投资者由于持股比例限制可能不在前十大股东之列,导致治理收益小于治理成本,缺乏参与监督的激励,使得其更倾向于以零监督成本采取“搭便车”行为获取其他监督人的收益(Webb等)。再次,“热钱羊群效应”往往会使境外投资者将资金迅速移向流动性极高的短期资本,“沪港通”的开放吸引了大量追逐短期利润的香港投资人,其投资行为以“散户化”方式在国内资本市场频繁交易,同时引致其他投资人盲从造成标的企业股价波动,增加管理层短期压力进而加剧其短视行为,放弃高风险、高收益的创新活动(陈新春等)。最后,迫于投资者对企业短期良好业绩的偏好以及迎合外部盈利预期稳定持高股价,管理层很可能会牺牲企业的长远价值选择投资周期短、盈利高的金融资产(Stockhammer;谢家智等),而境外投资者则通过默许短视行为达到维持股价、虚假业绩分红的目的。由此,境外投资者可能并未在公司治理中发挥监督作用,且通过其非理性行为可能会将国际市场风险传染到内地资本市场,加上企业金融资产过度配置可能导致虚拟泡沫风险,加剧我国实体经济“脱实向虚”的困境。

综合上述分析来看,尽管香港投资人持股比例较低,且通过香港中央结算公司代为行使权利,但“沪港通”的制度设计需按照两地市场结算风险相对隔离、互不传递等原则进行清算交收,故受跨境监管合作的制约很难发生境外投资人与本地企业合谋行为。在“沪港通”交易制度背景下,钟覃琳和陆正飞、陈运森和黄健峤等学者发现成熟的香港投资者能够以理性的选择促使企业合理投资。因此,本文有理由认为,资本市场开放主要通过“有效监督”方式,发挥抑制企业“脱实向虚”作用。据此,本文提出:

H1:资本市场开放抑制了企业“脱实向虚”,呈现了“稳定器”作用。

具体地,若境外投资人发挥“有效监督”作用,那么根据公司治理理论,境外投资者既可以通过与管理层沟通“用手投票”这种“积极型监督”的方式发挥直接治理作用,也可以通过出售股票等“用脚投票”的“消极型监督”方式进行间接治理(Tirole)。投资者“积极型监督”假说认为,为避免因信息不对称可能造成的利益损失,投资者往往会积极参与公司治理,及时纠正管理层短视行为(Shleifer和Vishny),尤其是投资者持股比例越高的企业越有动机监督管理层(黄文青)。具体而言,伴随着“沪港通”交易机制的深入推进,境外投资人为了维护自身权益更有意愿参与标的企业的公司治理,可能会采取企业调研、股东大会表决或委托投票等方式积极参与治理,有助于改善企业治理结构(李维安)。特别是当部分境外投资人成为企业前十大股东时,其参与企业内部治理的动机更强。金融资产的高流动性有助于企业缓解资金压力,但当企业基于套利动机持有金融资产时,境外投资人为了防止利益受到侵害将抑制企业管理层的“享乐主义”行为,往往会发挥“积极型监督”作用,以保证自身长期收益的实现。“沪港通”交易机制的实施有助于提升治理水平较低企业的知情交易水平,进而提升其自律行为,减少金融资产配置,抑制企业“脱实向虚”。

此外,当投资者持股较低或行使决策受限时,通过权衡代理成本和收益,其采取“呼吁”手段直接与管理层沟通的方式很难改变企业决策,故投资者可能选择以“用脚投票”的“消极型监督”方式进行影响管理层行为(Tirole)。一方面,“沪港通”标的企业容易引起资本市场信息中介的关注,境外投资者可根据市场中介报告判别管理层投资行为,通过自身良好的资源和专业知识进行知情交易,将相关价值信息反映到股票价格中,以知情交易方式提高企业定价效率和股价信息含量(朱红军等;钟覃琳和陆正飞),进而弱化管理层的不当行为,影响企业的投资偏好。在这种情况下,企业会积极改善投资决策,维护股东利益最大化,抑制持有金融资产的动机转向投资提升公司价值的项目,以免沦为卖空者的标的。另一方面,“沪港通”标的企业不仅受监管影响可能会增强信息披露强度,更会为了吸引境外投资人的投资而进行自愿性业绩披露,以减弱信息不对称、降低资本成本(Robert和Verrecchia)。畏于境外投资人对财务报告的解读,企业管理层会将重心放在研发、专利等投资,进而抑制企业“脱实向虚”。综合以上“积极型监督”和“消极型监督”假说,本文提出以下假设:

H2a:资本市场开放通过改善公司内部治理,有效抑制了企业投机套利动机,进而抑制了企业“脱实向虚”。

H2b:资本市场开放通过强化境外投资者外部监督作用,提高了股价信息含量和信息披露程度,进而抑制了企业“脱实向虚”。

三、研究设计

(一)计量模型设计

文章构建如下双重差分模型,考察资本市场开放对企业“脱实向虚”的影响:

Fin

=β

+β

HGT

×Time

+β

∑control

+Industry

+Year

+ε

(1)

其中,Fin

为企业金融资产配置,采用金融资产占企业期末总资产比重衡量,表征企业“脱实向虚”。HGT

为“沪港通”标的股票的虚拟变量,若为“沪港通”标的股票,则HGT

为1,否则为0;Time

为“沪港通”开通年份的虚拟变量,2014年(开通时间)之前Time

为0,之后为1。若系数β

小于0,表明资本市场开放抑制了企业“脱实向虚”行为,支持了前述假设H1。(二)变量定义

1.被解释变量

参考马思超和彭俞超的做法,以各类金融资产总额占当期期末总资产比重来衡量企业金融资产配置和“脱实向虚”趋势。其中,各类金融资产具体包括交易性金融资产、衍生金融资产、买入返售金融资产、发放贷款及垫款、可供出售金融资产、持有至到期金融资产、投资性房地产和其他流动资产等。

2.核心解释变量

在“沪港通”试点中,“沪港通”标的股票样本主要包括上海证券交易所上证180指数、上证380指数的成分股。若上市公司为上述标的股票样本,则定义HGT

=1,否则HGT

=0。“沪港通”于2014年11月17日正式开通,故文章定义2014年之后为受“沪港通”政策影响的年份,即定义2014—2016年的Time

=1,其他年份定义Time

=0。同时,考虑“沪港通”政策于2014年11月正式启动,其政策效应很难于当年发挥作用,考虑在稳健性分析中将2014年的观测值剔除。3.控制变量

借鉴连立帅、陆蓉和兰袁的做法,文章选取企业上市年限(Age

)、企业规模(Scale

)、两职合一(Dual

)、机构投资者持股比例(Inshold

)、董事会规模(Dsize

)、第一大股东持股比例(Larshre

)、独立董事比例(Indep

)、管理人员持股比例(Managehold

)、经营现金流比率(CFO

)、是否被四大事务所审计(Audit

4)以及股票换手率(Turnover

)为控制变量。具体变量定义参见表1。

表1 主要变量定义及计算方式

(三)样本选取与数据来源

文章选取2012—2016年间我国沪深A股上市公司为研究样本,并对原始数据进行如下处理:(1)剔除ST及ST类企业,同时为防止已发行B股和H股的公司对研究结果干扰,故剔除该样本观测;(2)剔除金融类和房地产类企业;(3)剔除Wind和CSMAR数据库中缺少财务数据的企业;(4)剔除样本中2013年以后上市的公司、2014年后新增的沪港通标的股以及调出的沪港通标的股,并对所有连续性变量进行1%缩尾(Winsorize)处理。实证数据来源于Wind和CSMAR数据库,部分缺失数据通过查阅上市公司年报进行补充,最终得到年度—企业共9 140个非平衡面板样本观测值。

四、实证结果分析

(一)基准回归结果分析

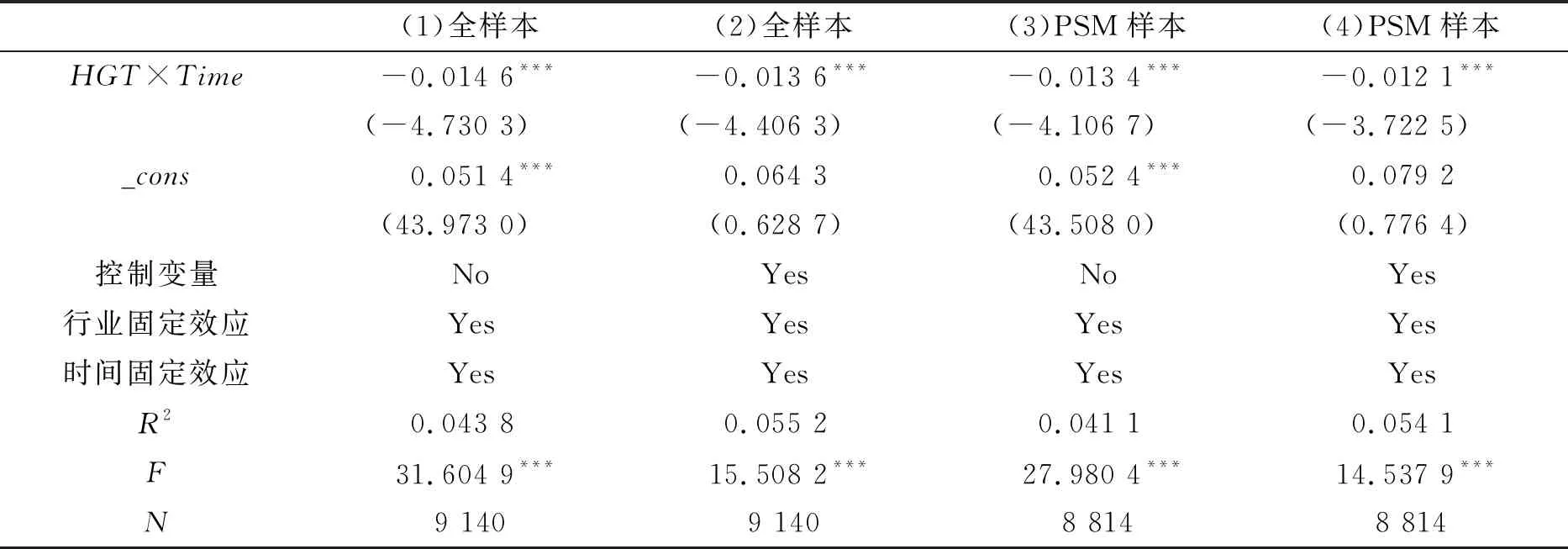

资本市场开放与企业“脱实向虚”的回归结果在表2中列示。第(1)列和(2)列分别为逐步加入控制变量的基准回归结果。结果显示,双重差分项HGT

×Time

的回归系数-0.013 6在1%的水平上显著为负,表明资本市场开放显著抑制了企业金融资产配置。从经济意义来看,根据第(2)列回归结果,企业金融资产配置占比的增加值相对标准差的占比降低了13.47%(-0.013 6/0.101×100%),即“沪港通”交易制度开通后,标的股相较于非标的股的金融资产配置下降幅度约为13.47%。即资本市场开放通过放松资本流动限制,引入成熟的境外投资者发挥了“有效监督”作用,避免管理层的非理性投资行为,从而抑制企业“脱实向虚”,发挥了“稳定器”作用,验证了H1的成立。

表2 基准回归结果

考虑到沪港通标的企业与非沪港通标的企业在年龄、规模等特征上存在差异,直接进行样本回归分析可能导致样本选择性偏差问题的影响。为了消除上述问题的干扰,进一步采用倾向得分匹配法(PSM)为沪港通标的企业寻找配对样本。具体而言,倾向得分Logit回归模型的因变量为沪港通标的企业虚拟变量(HGT

),匹配变量包括企业上市年限、企业规模、是否两职合一、机构投资者持股、董事会规模、第一大股东持股比、独立董事比、管理者持股比、经营现金流比率、是否被四大事务所审计、股票换手率与行业虚拟变量,根据Logit回归得到的倾向得分,文章采用最近邻且有放回的配对方法(卡尺范围为0.01),为沪港通标的企业寻找配对企业作为对照组,重新进行实证估计。根据第(3)列和(4)列回归结果,在采用倾向得分匹配的双重差分模型后,双重差分项HGT

×Time

的回归系数依然在1%的水平上显著为负,进一步表明资本市场开放对企业“脱实向虚”的抑制作用较为稳健。(二)稳健性检验

1.平行趋势检验

采用双重差分法的前提是试验组与对照组需要满足平行趋势基本假定,即“沪港通”交易制度实施前,试验组与对照组企业金融资产配置占比保持相对稳定且一致的变动趋势,为了严谨地确保文章满足这一前提假设,文章借鉴Jacobson等的研究框架,采用事件分析法研究“沪港通”交易制度的动态效应。由图1可知,在“沪港通”交易制度实施前,系数估计值基本不显著且为正向影响,而交易制度实施后两年分别在5%水平下显著为负,表明“沪港通”交易制度实施前标的企业与非标的企业不存在显著差异,满足平行趋势假定。进一步地,从平行趋势检验的动态效应看,“沪港通”交易制度的推行使得“沪港通”标的企业的金融化趋势具有明显的“被压抑”特征,进一步表明双重差分的适用性。

图1 平行趋势检验

2.安慰剂检验

为减弱遗漏重要变量对回归结果造成的影响,文章在基准回归模型中控制了影响企业金融资产配置的企业层面特征因素以及双向固定效应,并通过倾向得分匹配进一步解决可观测协变量的偏差问题,但仍然可能存在一些随着时间、地点变化而变化的不可观测特征因素对估计结果产生影响,进而导致回归估计偏误。对此,文章对遗漏的不可观测因素是否实质性干扰基准回归结果进行间接性安慰剂检验。具体地,文章通过计算机随机模拟产生了275家沪港通标的企业样本,并将剩余样本作为对照组,并将随机过程重复500次,产生了估计得出的500个系数分布(如图2所示)。图2描绘了估计系数的概率密度分布,从中不难看出随机模拟产生的估计系数均值非常接近于0,且估计的标准差(0.005 4)小于0.01,基本服从正态分布。上述结论进一步表明基准回归结果的稳健性。

图2 安慰剂检验

3.其他稳健性检验

(1)剔除2014年数据样本。考虑到2014年11月开始推行的“沪港通”交易制度,可能会影响“沪港通”交易制度的政策效果,因此,为稳健性考虑,进一步剔除2014年数据样本。与基准回归和倾向得分匹配后双重差分结果相比,在剔除2014年数据样本后,双重差分项HGT

×Time

系数有所增大,且仍然在1%的水平下显著,表明“沪港通”交易制度对企业“脱实向虚”的抑制作用依然显著成立。(2)替换企业“脱实向虚”测算指标。借鉴宋军和陆旸、王红建等做法,金融资产具体选取交易类金融资产、长期金融股权投资、委托理财与信托产品以及投资性房地产,并将以上各类金融资产进行加总,除以企业期末总资产衡量企业“脱实向虚”。与基准回归和倾向得分匹配后双重差分结果相比,替换被解释变量指标后,双重差分项系数依然在5%水平下显著,进一步表明基准回归结果的稳健性。

五、异质性分析

尽管上文已经检验了“沪港通”交易制度对企业“脱实向虚”的影响,但“沪港通”交易对不同特征环境标的企业金融资产配置是否存在显著差异?对于该问题的探讨有利于深入理解“沪港通”交易制度抑制企业“脱实向虚”的边界条件及异质性特征。为此,文章进一步从企业规模、产权性质以及所处地区市场环境、司法效率进行异质性分析。

(一)企业规模

企业规模是政府决定是否给予其资金扶持的重要因素,银行主导下金融体系中普遍存在着“规模歧视”现象(张杰等),即规模较大则其获取信贷资金的可能性越大,伴随着大量资金在企业内部闲置,管理层则有动机将资金配置于金融资产领域。根据总资产自然对数是否高于年度—行业中位数将企业划分为规模较大的企业和规模较小的企业,进行分组回归,结果如表3第(1)、(2)列所示。可以发现,资本市场开放对规模较大的企业金融资产配置的抑制作用在1%统计水平下显著,而在规模较小的企业中并不显著。这表明资本市场开放显著降低了大规模企业金融资产配置,有效抑制了其“脱实向虚”趋势。可能的原因在于:一方面,由于金融信贷体系“规模歧视”,规模较大的企业无论是内源融资还是外源融资,其受到的融资约束相较小规模企业更弱;另一方面,规模较大的企业投融资行为更容易受到投资者和潜在投资者关注(Lin和Shiu),大规模企业为了获得境外投资者的支持,更愿意放弃非合规的金融资产配置进而维护自己的声誉。

(二)产权性质

作为地方政府和金融机构重点关注的目标对象,国有企业相较非国有企业更容易受到银行信贷资金青睐(张杰等)。同时国有企业在面对境外投资者时更需要规范自己的行为,积极担当“国之重器”的使命。为进一步探究资本市场开放影响企业金融资产配置的所有制差异,根据企业的产权性质将其划分为国有企业和非国有企业进行分组回归,结果如表3第(3)、(4)列所示。可以发现,在国有企业样本组,资本市场开放对企业金融资产配置的抑制作用在5%的水平下显著,而在非国有企业样本组,其抑制作用仅在10%的水平下显著。上述结果表明,相对于非国有企业,“沪港通”对国有企业“脱实向虚”的抑制作用更强。可能的原因在于,我国国有企业背景具有政治属性,在获得银行信贷资金方面比民营企业更有“话语权”,因此其面临的融资约束相对较小,进行金融资产配置的主动性相对较弱,而在资本市场开放中国有企业所受关注度较高(连立帅等),在面对境外投资者时更能约束投资行为,抑制其企业金融资产过度配置。

表3 异质性分析(一)

(三)市场环境

一般而言,在市场化程度较高的地区,政府对企业干预程度较少,市场上信息不对称性相对较弱,资本市场会有更多该企业的相关信息,并使得投资者更加容易辨认管理层的投融资行为(Ades和Di Tella),公司内部的代理冲突会被弱化。文章采用王小鲁等计算的市场化指数来衡量市场环境,根据市场化指数是否高于年度—行业中位数判别市场环境的优劣程度,将其划分为市场环境较好和市场环境较差的地区企业样本进行分组回归,结果如表4第(1)、(2)列所示。可以发现,在市场环境较好的样本组,资本市场开放对企业金融资产配置的抑制作用在1%水平下显著,而在市场环境较差的样本组并不显著。综合以上实证结果表明,良好的市场环境有助于降低境外投资者交易成本,提高了交易意愿,在市场环境较好的企业中发挥出抑制其“脱实向虚”的治理效应,有助于倒逼企业减少金融资产持有比例。

(四)司法效率

高效的司法环境能够保障投资人的权益,增强其投资信心,促进更多有效的交易(Johnson等)。“沪港通”交易制度的实施使得大量的香港投资者进入我国股票市场,高效的司法效率提高会吸引更多的香港投资人,弥补其在国内投资的信息障碍。文章借鉴了李静和董秀良使用世界银行对中国省份测度的司法效率水平排名指标,根据中位数将其划分为司法效率较高组和司法效率较低组进行分组回归,结果如表4第(3)、(4)列所示。可以发现,资本市场开放对企业金融资产配置的抑制作用主要集中在司法效率较高的一组,而司法环境较差的一组估计系数负向不显著。上述结果表明,地区高效的司法效率和完善的法制环境能够有效约束企业的经营管理行为,借由法律制度的外部监督更能强化资本市场开放对企业金融资产配置的抑制作用,推动企业“脱虚向实”。

表4 异质性分析(二)

六、作用机制分析

上述研究结果显示,资本市场开放有助于抑制企业“脱实向虚”,但是基本回归结果并不能凸显资本市场开放通过哪些作用路径抑制企业金融资产配置。下面通过分组回归控制某一作用路径的影响,识别具体路径的作用,更好地识别资本市场开放抑制企业“脱实向虚”的“稳定器”作用发挥。根据上文理论分析和研究假设,资本市场开放可能会通过公司治理和信息治理两种途径抑制标的企业金融资产配置行为:一是境外投资人的进入能够改善公司的治理水平,进而抑制管理层投机行为过度地配置金融资产。二是境外投资者利用其获取、解读信息方面的优势有助于改善公司信息环境,管理层基于资金获取动机考虑,可能会主动提高信息披露质量,约束其盈余管理动机,改善企业资产配置结构。

(一)基于公司治理的渠道

为检验资本市场开放是否通过改善公司治理水平进而抑制企业“脱实向虚”,参照已有文献(La Porta等),我们根据上市公司控制权和所有权的分离程度将研究对象划分为强公司治理和弱公司治理两个子样本,并进行分组检验。从表5的第(1)、(2)列中可以看到,在强公司治理样本组中,HGT

×Time

的回归系数在10%

水平下并不显著,而在弱公司治理样本组中,HGT

×Time

的回归系数在1%的水平下显著为负。上述结果表明,资本市场开放有助于改善企业内部治理水平,抑制治理水平较弱的企业金融资产配置行为。

表5 “沪港通”交易制度对企业“脱实向虚”的影响——基于公司治理渠道

那么,进一步说,资本市场开放的治理效应是由于境外投资者有效降低了企业融资成本,缓解了融资约束进而减少了金融资产配置,还是通过采用“用手投票”的方式约束了管理层基于套利动机的金融资产配置?借鉴狄灵瑜和步丹璐的做法,将金融资产划分为长期金融资产和短期金融资产。当管理层持有期限短、收益低的金融资产认为是缓解融资约束,即Fin

_short

=交易性金融资产/总资产;当持有期限长、收益高的金融资产认为管理层具有套利动机,即Fin

_long

=(可供出售金融资产净额+衍生金融资产+发放贷款及垫款净额+持有到期投资净额+投资性房地产净额)/总资产。将Fin

_short

、Fin

_long

分别带入模型重新检验,从表5的第(3)、(4)列中可以发现,资本市场开放对短期金融资产配置的抑制作用回归系数为负但不显著,而对长期金融资产配置的抑制作用回归系数在1%的水平上显著为负,说明资本市场开放通过抑制企业套利动机改善企业投资偏好,最终减少了企业金融资产配置。通过前述公司治理强弱以及长短期金融资产的实证分析,有效验证了假设H2a的成立。(二)基于信息质量的渠道

表6 “沪港通”交易制度对企业“脱实向虚”的影响——基于信息质量渠道

进一步地,“沪港通”交易制度实施后,香港投资者的交易有利于提高股价信息含量,同时吸引众多分析师、媒体等的注意力,迫使企业自主披露更多的信息,畏于企业配置过多金融资产的行为暴露,将有助于减少其金融投资比例。借鉴以往的研究(陈运森和黄健峤),文章使用企业自愿性业绩预告度量企业的信息质量,然后基于这一指标进行分组检验。从表6的第(3)、(4)列中可以发现,在业绩预告质量低的企业中,HGT

×Time

的系数在1%水平下显著为负;而在业绩预告质量高的企业中,HGT

×Time

的系数并不显著。上述结果表明资本市场开放能更显著地抑制信息质量低的上市公司的企业金融资产配置。企业管理层或者控股股东可能会选择隐瞒公司的企业金融投资行为,而“沪港通”交易制度实施一定程度上强化了境外投资者的外部监督作用,提升了企业信息披露程度,进而抑制了企业“脱实向虚”。通过前述股价信息含量高低以及企业自愿性业绩预告高低的实证分析,有效验证了假设H2b的成立。(三)进一步分析

“沪港通”交易制度的实施加强了我国资本市场与国际市场间的交流联系,改善我国股票市场流动性,有助于提高资本市场定价效率,促进实体经济发展(Bekaert等)。尽管成熟的境外投资者为我国资本市场注入“新鲜血液”,但是缺乏经验的新兴市场较难抵御国际金融市场的波动溢出和传染效应,容易危害新兴市场国家的经济金融稳定性,甚至导致“灰犀牛”事件的发生(Bekaert等)。“守住系统性金融风险的底线”是我国三大攻坚战之一,在资本市场的渐进性开放中,金融监管也在逐渐加强。在金融监管的约束下,资本市场开放能否更加抑制标的企业金融资产配置行为?为此,借鉴王韧等的研究,加入金融监管的调节效应,以“区域金融监管支出”衡量地方金融监管力度,并采用区域金融业增加值消除了规模影响,即Regulation

=区域金融监管支出/金融业增加值。将核心解释变量(HGT

×Time

)和金融监管(Regulation

)进行交互处理。表7的第(1)、(2)列显示交互项系数(HGT

×Time

×Regulation

)在5%的水平下显著为负。上述结果表明,在较强的金融监管下,资本市场开放更有利于降低企业金融资产配置,抑制其“脱实向虚”,更好地促进金融服务于实体经济。

表7 “沪港通”交易制度对企业“脱实向虚”的影响——政府治理和金融监管调节效应

与此同时,政府治理在一定程度上反映了企业所处的外部环境,治理效率的提高能够为境外投资者提供良好稳定可期的市场环境。地方政府治理效率低下会导致审批程序繁冗、服务效率低下,限制资本要素自由流动(肖文和韩沈超),容易加剧企业融资约束和金融投机套利行为。政府治理效率较高时,通过简政放权为企业提供充分的市场竞争机制,推动本地经济的发展(陈德球等)。文章借鉴杨野的研究,将地方政府治理效率作为调节变量,以行政管理效率衡量政府治理效率,即Governeffi

=1—一般公共服务支出/地区生产总值,将核心解释变量(HGT

×Time

)和政府治理水平(Governeffi

)进行交互处理。表7的第(3)、(4)列显示交互项系数(HGT

×Time

×Governeffi

)在1%的水平上显著为负,表明在政府治理效率较高的地区,资本市场开放更有利于降低企业金融资产配置,抑制其“脱实向虚”。地方政府治理效率的提升既能为境外投资者交易投资“保驾护航”,又能改善企业投资偏好,减少金融资产配置比例。因此,高效率的政府治理能够向境外投资者释放“有为政府”的良好信号和稳定预期,引导资本市场健康发展和实体企业“脱虚向实”。七、结论与启示

新发展格局阶段推动资本市场高水平制度型开放,是有效助推国内国际双循环有机融合的关键,对有序引导企业“脱虚向实”具有关键“稳定器”作用。文章以“沪港通”交易制度为准自然实验,运用2012—2016年沪深两市A股上市企业数据,采用双重差分模型探究资本市场开放对企业“脱实向虚”的影响及作用机理。研究结果表明:(1)“沪港通”的实施显著降低了企业金融资产配置比例,抑制了“脱实向虚”。(2)异质性结果表明,上述抑制作用在大规模、国有企业中更强,在市场化程度和司法效率较高的地区企业中更为明显。(3)作用机制分析结果表明,“沪港通”的实施一方面提升了公司内部治理水平,有效抑制了企业投机套利行为;另一方面,强化了境外投资者的外部监督作用,提高了股价信息含量和信息披露程度,切实发挥了抑制企业“脱实向虚”的“稳定器”作用。(4)调节机制结果表明,在较强的金融监管力度和高效的政府治理效率下,资本市场开放更有利于降低企业金融资产配置,抑制企业“脱实向虚”。

上述发现对宏观层面资本市场开放与微观企业“脱实向虚”具有如下政策启示:第一,立足于新发展格局阶段,应持续推动资本市场开放,促进多层次资本市场发展,有序引导价值投资者进入,通过治理效应和信息机制有效抑制企业投机套利动机,优化企业金融资产配置,发挥抑制企业“脱实向虚”的“稳定器”作用。第二,围绕着市场主体的利益需求,应积极推进资本市场要素自由化配置,规范资本市场基础性制度建设,完善上市公司信息披露制度,引导企业加强会计信息质量和信息透明度建设,降低信息不对称和企业委托代理风险,缓解管理层短视,抑制企业“脱实向虚”。第三,如何在金融监管和制度放松中把握平衡,是深度扩大资本市场开放和有效防范实体资本“脱实向虚”的关键。接下来政府应积极发挥调控和协调功能,重视资本市场深层次开放可能产生的一系列金融风险,发挥“有为政府”角色扮演,强化政府金融监管和治理效能,有效防范系统性金融风险。