少数民族山区小学语文口语交际教学现状及对策

2021-09-16周晓

周晓

【摘要】本文根据少数民族山区小学语文口语交际教学的现状,分析当下小学语文口语交际教学过程中存在的问题,并从教学理念、教学内容与形式、教学评价等维度提出相应策略,以完善口语交际教学,提升学生的口语交际能力。

【关键词】语文教学 口语交际 少数民族 山区小学

【中图分类号】G 【文献标识码】A

【文章编号】0450-9889(2021)25-0013-03

《义务教育语文课程标准(2011年版)》中指出,语文学科的课程目标与内容包含“学生应具有日常口语交际的基本能力,学会倾听、表达与交流,初步学会运用口头语言文明地进行人际沟通和社会交往”。口语交际是当代学生的必备能力之一,作为学生核心素养的重要组成部分,在一定程度上对学生未来发展起着关键作用。但是在少数民族山区,学生的口语交际能力不容乐观,口语交际教学仍存在不少问题。

一、少数民族山区学生口语交际现状分析

(一)学生缺乏锻炼口语交际能力的机会

少数民族山区学生在日常生活中的口语交际机会较少,对口语交际的重要性认识不足。山区学生多为留守儿童,在家庭中不太与老人交流,或者只是以字词等短句形式回答家人问题;在校内,学校因教育理念不够先进,很少举办各类口语交际活动。加上部分教师缺乏先进的教育理念,课堂上不给学生举手发言的机会,导致学生日常缺少口语交际的环境。久而久之,学生性格不够开朗,平日不爱说话或不敢说话。

(二)学生口语交际内容简略、粗糙

部分山区学生处在少数民族地区,自小在民族语言的环境中成长,日常对话多用民族语言,导致学生在普通话表述上缺乏规范性。他们在交际过程中较难根据需要选用恰当的词语组织语句表达意思,经常出现词不达意的情况。表现在表达自我想法缺乏条理性,表达内容也不够准确,这导致对话双方都不能精准表达想法,沟通交流无法长时间进行,交流内容也没有层次与深度。例如,部分地区民族语言中经常将“可以”“好”“能够”等词意统一用“得”字表达,这导致学生在普通话交际语境中不能快速反应日常口语中用的“得”字在普通话中对应哪个词。

二、少数民族山区口语交际教学中存在的问题

(一)课堂教学内容与方式机械、单一

就观念而言,部分山区教师认为学生理解能力与教材设计话题难度不匹配,对口语交际教学不重视;许多老教师甚至在之前教学中没有接触过口语交际教学,有抵触情绪。这导致大多数山区语文教师对教材中“口语交际”板块的教学匆匆而过。教学内容上,教师因为缺少有效经验,仅机械性地参照教学用书进行提问,没有根据学生学情做好教学设计,缺乏教学支架,也没有教会学生思考问题时的路径和层次。

此外,教师只注重口语表达训练,没有认识到口语交际蕴含的人际交往要求。交际是指人与人之间的往来接触,“口语交际”概念的提出,是对2000年之前课程大纲中“听说教学”的概念升级。口语交际不仅仅是希望学生能根据情境要求说出一段逻辑清晰、表述清楚的话,而且是要在倾听的基础上,与交际对象进行你来我往的交流,要有信息交换与思维碰撞。许多教师只是在学生口语表达上下功夫,让学生对某一话题做到“有话可说”,却忽略了如何教学生倾听并回应对方。

教學方式单一也是口语交际教学中的常见问题,它在一定程度上导致学生不愿意参与口语交际的学习。在日常教学过程中,教师与学生间也缺乏有效互动,基本以教师问、学生答为主,教师没有进一步追问或者与学生对话交流。这些单一的教学方式没有调动学生先前的生活和学习经验,不能激发学生学习的主动性,无法引导学生自发地思考问题。

(二)口语交际评价粗浅、片面

评价既是考查学生口语交际能力的方法,也是激励学生的途径。部分山区教师对口语交际评价内容单一,只是以“讲得好”或者“讲的太少了”等评价语进行评价。评价的角度也仅仅是学生口语表达的时长、用词等。教师对学生口语交际缺乏过程性的评价,也没有科学化的评价指标,使得评价没有发挥应有的矫正和激励作用。

此外,较多教师混淆了书面语交际与口语交际。目前,语文考试仍旧以纸笔测验为主,对口语交际能力的评价在试卷中仍以简答题的方式出现,学生在作答时会不自觉地采用书面语言,而在实际情境运用中,口语交际用语仍旧是偏向口语化、实用化的。在实际课堂中,教师更多地训练学生以书面形式作答口语交际试题,其对学生实际口语交际能力没有任何提升,反而会让学生模糊口语交际与书面交际的概念。

三、少数民族山区小学语文口语交际教学的建议

(一)在学校活动及语文课中创设口语交际机会

教师要转变教学观念,认识到提高学生口语交际能力并不仅限于教材口语交际板块的教学,而是应该贯穿语文乃至学校教育教学的全过程。根据社会学专家皮埃尔·布迪厄的“场域理论”,个人行为容易受到个人所处的场域所影响,学校作为较为稳定的场域,需要营造出有利于学生锻炼表达能力的氛围。同时,场域具有关联性,一旦学生在学校内有了良好的口语交际环境,通过学习及锻炼提升了口语交际能力,就会自觉地运用到实际生活情境中,最终达到课程标准中提出的口语交际能力的目标。

学校需要经常组织朗诵比赛、演讲比赛等各类口语活动,给学生搭建锻炼和展示的平台。这不仅能丰富校园文化建设,在学校内营造良好的学习氛围,而且能让学生在活动中增强自信心,克服不愿意开口表达的恐惧。课堂绝不仅仅是教师或者部分优等生的舞台,而应该是师生双向活动的过程。在课堂上,语文教师要让所有学生获得开口表达的机会。课堂结构不是教师与学生“单向型的直线交流”,而是网络型的结构。教师需要充分调动学生的参与积极性,利用讨论、复述、评价等形式,让每一名学生在课堂上有话可说。

语文教师要时刻牢记培养学生口语交际能力的目标,在日常授课与作业中锻炼学生的表达能力。例如:结合古诗文教学,指导学生如何朗读,或让学生用自己的语言复述故事;结合阅读教学,指导学生口述文章内容,或让学生将课文改编成课本剧;结合作文教学,让学生将自己的作文以讲故事、演讲等形式与同学分享。

(二)丰富口语交际教学内容和形式

建构主义理论强调,学习要以学生为中心,教师要通过教学设计激发学生的学习兴趣,使学生自发地思考问题。口语交际教学要明确学生的学习主体地位,改变原先由教师主导的课堂生态。首先,要丰富教学内容,在充分利用教材口语交际板块的基础上,结合当地学生的情况,或结合本地区的文化特色,设计富有趣味性的教学内容。教学内容不能只关注口语交际的内容,还要教会学生口语交际时的语气、体态等。在形式上也要有所创新,多设计“讲故事”“你说我猜”等活动,充分激发学生参与课堂的积极性,激发课堂活力。其次,要重视倾听与对话的训练。教师要有意识地培养学生的倾听能力,让学生能耐心听他人讲述并归纳总结要点。

教师要从倾听与交流两方面培养学生的口语交际能力,结合学生实际生活,或者充分联系学校、家庭、社会等学生日常接触的生活场景,通过故事、场景、事件等,将学生引入具体的口语交际情境。例如,广西地区的教师可以结合当地壮族特色节日“三月三”,设计让学生向支教老师介绍该节日的风俗与由来的教学情境。

教师需要为学生提供有效教学支架。口语交际的提高并不是一蹴而就的,也没有非常明晰的模式,教师要提供策略支架或程序支架让学生明确交际的步骤与程序。通过对交际内容的分层,学生体会到对话是如何组织、交际是如何深入的。例如,教师可以引导学生拆解任务,将交际任务拆分成若干条目,再就每一条小任务进行思考。

(三)构建多维评价体系

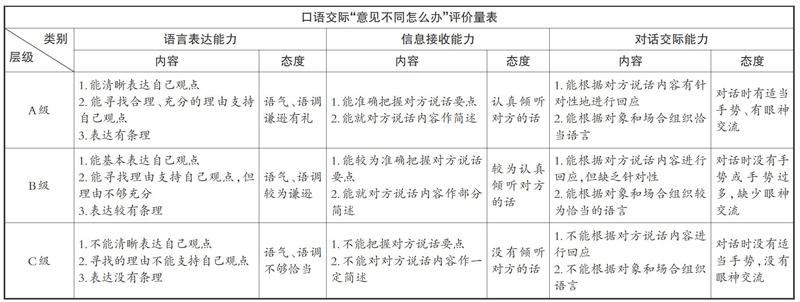

评价的过程是学生学习的过程,在评价内容上,教师应针对学生的闪光点与欠缺点作出有针对性的评价,即评价内容要有可改进性。这样,学生才能根据教师的评价及提供的改进方式进行反思和修正,从而提高自身的口语交际能力。此外,对口语交际的评价不能只局限于语言要素的评价,还要关注非语言要素的评价,如说话态度、体态语言等。例如,在六年级上册第六单元口语交际板块“意见不同怎么办”,教师可以基于小学语文课程标准中学段目标的内容制订评价等级参考表,详细列出评价内容及不同能力层级所需达到的要求(如下表)。下表以语言表达能力、信息接收能力、对话交际能力作为评价类别,不仅给学生提供了量化评价的指标,也让学生通过评价内容有意识地注意交际中的各项能力。

评价形式上,不仅是需要以纸笔测试的形式来检测学生的口语交际能力,还需要对学生进行基于情境下的口試,考查学生在模拟生活中如何将课堂上所学习到的口语交际方式迁移到日常运用中。教师可以根据学生日常生活场景进行情境化评价,如让学生模拟垃圾分类志愿者,考查学生如何劝阻不按规定分类的居民准确投放垃圾;让学生模拟小小宣传员,考查学生如何向低年级的弟弟妹妹作防溺水宣传;让学生模拟安全监察员,考查学生如何宣传教育骑非机动车上路的同学。这种学生喜闻乐见的考查形式能够充分调动学生的参与积极性,也能锻炼学生在真实情境下运用口语交际知识的能力。

评价主体也不能只是教师一人,要重视学生互评的评价方式。如前文提及的口语交际板块“意见不同怎么办”,在模拟实践结束后,可采用学生自评及小组互评相结合的评价方式。教师先让学生相互交流感受:可以采访交际双方的感受,也可以采访听众学生的感受,询问学生到底支持哪一方观点,支持的原因是什么,通过提问引导学生进行质性评价。随后,教师可以借助上文所设计的评价量表,让学生自我打分,并组织小组讨论填写评价表,对交际过程进行量化评价。这种质性和量化相结合、自评与互评相结合的评价方式,一方面能让被评价对象更加容易理解和接受建议;另一方面,学生发表感受的过程、小组探讨评分的过程也是一次真实的口语交际,锻炼了评价者的口语表达能力。

口语交际直接影响学生倾听、表达与交流的能力,学校及教师要充分重视,应根据语文学科的特点,注重熏陶感染、潜移默化,共同为提高学生的口语交际能力而努力。

【参考文献】

[1]中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2011年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2012.

[2]皮埃尔·布迪厄,华康德.实践与反思:反思社会学导引[M].李猛,李康译.北京:中央编译出版社,1998.

【作者简介】周 晓(1997— ),男,回族,上海市人,上海师范大学人文学院硕士研究生,研究方向为课程与教学论,曾在广西壮族自治区百色市田阳区洞靖镇桥业小学担任支教老师。

(责编 黎雪娟)