国外程序正义警务模式及启示

2021-09-16田姝婕厉翔宇

郭 伟,田姝婕,厉翔宇

(中国人民公安大学,北京 100038)

近十年,国外一种新的警务模式——“程序正义警务”模式悄然运行起来。它起源于美国,后来逐步扩展到英、澳等发达国家和一些发展中国家。相比传统打击犯罪的问题导向警务、热点警务、预测警务等警务模式而言,这种全新的警务模式建立在规范主义视角下,从社会心理学领域发展出来,把重心聚焦到警民接触的全过程,通过引导和规范警察的言行来提升公众对警察的信任,促成公众对警察的主动服从,最终促进公众主动遵守法律和减少犯罪。程序正义警务模式的诞生有其特定的历史背景和社会原因,本文试图对程序正义警务模式进行解析,探讨它的内涵、特征、运行机理、工作要素、理论基础,希望能给人一些启示。

一、程序正义警务模式的内涵与特征

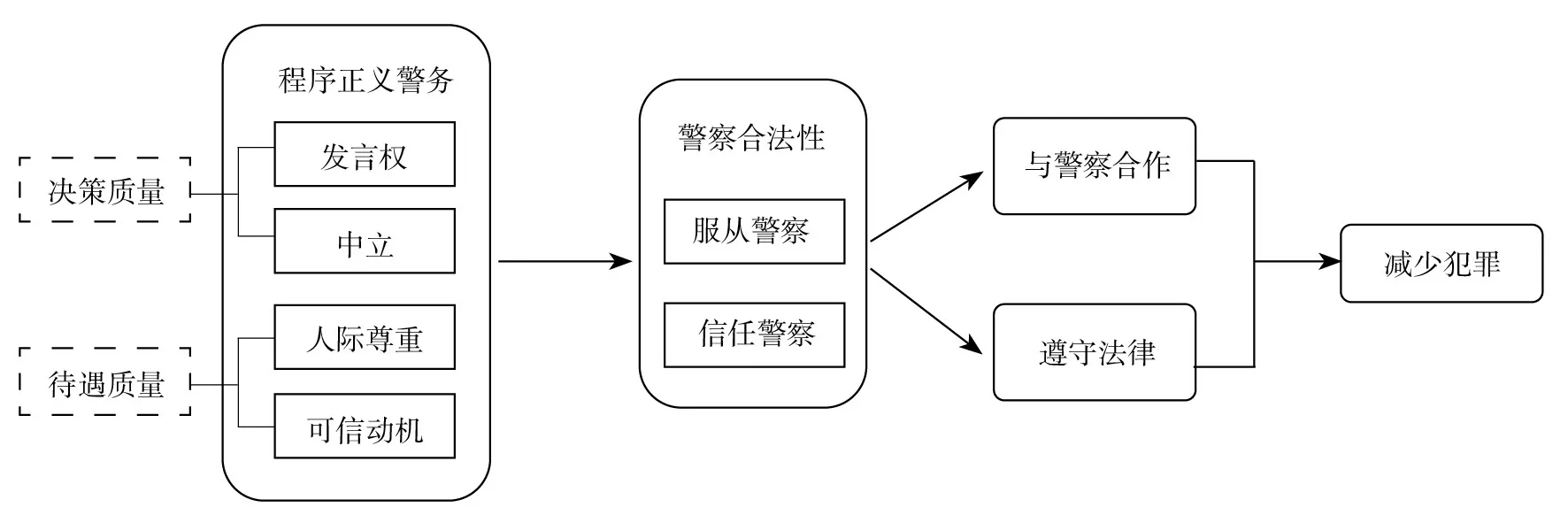

程序正义警务模式起源于美国,约在2011年被正式推出,随后发展到英国、澳大利亚等发达国家和印度、印尼、加纳等发展中国家。其英文为Procedural Justice Policing,是指警察改变与公众互动的方式,以有尊严和尊重的方式对待人们,给予他们发言权,让他们有机会讲述自己的故事,并以中立的方式做出决定,同时传达“可信的动机”,以建立和维持警察广泛的大众合法性,增加公众对警察的信任,促成公众对警察的主动服从,促进人们主动遵守法律,进而减少犯罪的一种新的警务模式。其运行机理如下页图1所示:

图1 程序正义警务模式运行机理图

程序正义警务实际上是将社会心理学中的“程序正义”和政治学中的“合法性”引入警务领域后形成的一种基于规范主义视角的警务模式。它有三个方面的重要特征:

首先,它强调了主观程序正义的重要意义,并建立了与警察合法性的联结。程序正义俗称为“看得见的正义”,社会心理学中的“程序正义”有主观和客观两个方面,客观方面强调的是程序符合正义的规范标准的能力,比如减少歧视或者偏见,从而使最终得出的结果或者得出结果的过程更加公平;而主观方面强调的是程序要素增强当事人公平感的能力[1]。程序正义警务模式中采用的是主观程序正义的内涵,即警民接触中警察执法的程序要素会增强当事人的公平感。这其中的程序要素,着重强调的是一种“过程”的影响力,是相对于警察执法的“结果”或者警察效能而言的。程序正义警务模式的主要奠基人是美国耶鲁大学教授汤姆·泰勒(Tom R.Tyler),他是近四十年有关“正义”研究的最著名的学者之一,因其突出的跨学科研究,于2012年被国际正义研究会授予终身成就奖。早在1980年,泰勒和福尔杰·罗伯特(Folger Robert)就首次研究了警察和公民之间的在非正式互动背景下公民对公平的看法,他们发现,除了接触的结果之外,警察使用的程序是公民满意的关键[2]。之后,泰勒将警民接触中警察对公民公平感具有重要影响的程序要素归结为两个方面,分别是“决策质量”(quality of decision making)和“待遇质量”(quality of treatment)[3],随后从两个方面分析了若干可能的影响因素,最终提出了四个在其中最重要的影响因素,分别是发言权(Voice)、中立(Neutrality)、人际尊重(Interpersonal Respect)和可信的动机(Trustworthy Motives)[4-5]。更为重要的是,泰勒发现了程序正义与警察合法性的重要相互关系,即当人们认为警察是合法的时候,他们更愿意与警察合作,包括服从警察的决定和在日常生活中遵守法律,而警察合法性的关键前提正是程序正义,从而泰勒将程序正义与警察合法性紧密地联结在了一起,一举奠定了程序正义警务模式的重要地位。程序正义警务中的警察合法性,并不是指“合法律性”,它来源于政治学中的对“合法性”广义的界定,是指一种“正当性”,即“行为或状态的存在符合某种道德原则或价值标准”[6]。换句话说,这里的警察合法性是指公众相信警察是一个合适的、适当的和公正的权威[4]。而对其的衡量,则可以从公众服从警察和信任警察两个方面的程度来判断。

其次,程序正义警务模式建立在规范主义视角下。几乎所有警务模式的最终目的都是为了减少犯罪,但程序正义警务与其他一般警务模式的显著不同是它的视角不同。就警务模式本身而言,理论界有较多不同的理解。国内学者有将警务模式解读为一个由各类警务要素耦合形成的具有一定整体功能的框架系统,当警务要素的组成发生了变化,或者警务工作的关注点发生了变化,于是一种新的警务模式便随之产生[7]。也有学者将警务模式解读为一个具体有多种含义的复合概念,可以是指一种警务战略、一种警务形态,也可以是一种具体的警务方式方法[8]。国内目前对于警务模式基本处于多种含义的混用状态。国外学者则很少直接解释什么是警务模式(Model),大多数情况下都把一种警务模式视为一种警务工作方式方法,因此有时会将警务模式与警务策略(Strategy)混用。国外在讨论警务模式时,一般是在与传统标准警务模式的比较基础上展开。国外传统标准警务模式的主要工作方法是增加警力、随机巡逻、快速响应、犯罪调查和强化执法与逮捕等,其依靠“一刀切”的反应性战略来遏制犯罪,即无论犯罪程度、犯罪性质或其他变化如何,减少犯罪的一般战略都可以在整个管辖范围内适用[9]。当一种不同于标准警务模式的新的减少犯罪的工作方式方法运用到警务工作时,就通常会被称为一种新的警务模式,而这种新的警务模式一旦获得较大范围的扩散,就会被誉为一种重大的警务创新,这其中比较典型的如问题导向警务、第三方警务、破窗警务、热点警务、预测警务等。而程序正义警务模式正是这些典型代表中的一个,所不同的是,程序正义警务模式是建立在规范主义视角下。无论怎样定义警务模式,它都可以根据视角的不同而分为两类:一类是工具主义视角,另一类是规范主义视角。前者主要是依靠违反法律的成本或者由此产生的后果来对人们形成威慑,从而让公众不敢不遵守法律,进而减少犯罪;而后者主要是依靠公众形成内心认同,认为他们应该主动遵守法律,从而来减少犯罪。前者经常被大量关注和频繁使用,而后者却常常被忽视和很少被运用。

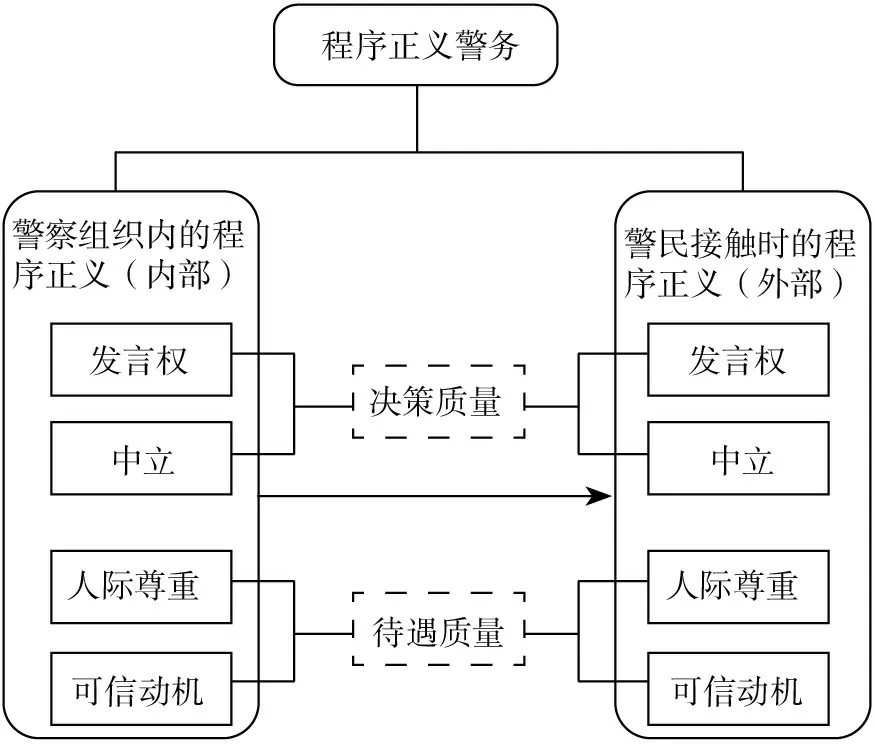

最后,程序正义警务模式同时强调警察外部(警民接触)和警察组织内部(警警接触)两个领域的程序正义。前者称为外部程序正义,后者称为内部程序正义,而后者对前者具有重要的影响作用,如图2所示。警察对于警察组织内部程序正义的认识影响到他们在警民接触中实践外部程序正义,或者说警察对公民的行为是否公正,取决于领导对他们的行为是否公正。因此,要促进外部程序正义,其中的一个重点就是要改革警察组织本身,在组织内部建立有效的双向沟通机制,广泛实施参与式领导风格,实施更公平的工作分配和奖惩制度,由内向外,促进外部程序正义的实现[10]。

图2 程序正义警务内外机理图

二、程序正义警务模式的工作要素

泰勒将程序正义模式中的工作要素归纳为发言权、中立、人际尊重和可信动机四个方面。虽然可能还存在其他潜在因素会影响对于程序正义的看法,但这四个是最基本的[11],它们被认为是公众判断警察在他们管辖范围内行使权力的公平性的核心。

(一)发言权

“发言权”英文原词为“Voice”,也常被译为“声音”。研究发现,如果人们被允许通过提出应该做什么的建议来参与协商或者解决他们的问题时,他们会觉得受到了更公平的对待。这种参与的机会或者说表达意见的机会就被称为“发言权”。约翰·蒂博(John W. Thilbaut)和劳伦斯·沃克(W. Laurens Walker)早在1975年便通过研究发现,人们认为那些“将过程的大部分控制权委托给争议者自己,而将相对较少的控制权委托给决策者”的程序是最公正的程序[12]。泰勒在后来的著作中以自利模式对这一行为进行了解释。自利模式表明,人们对于那些可能影响其所得的决定,总是会试图获取并保持某种想要控制的想法。因此,人们会希望自己的表述和参与能够使得最终的结果有利于自己。如果人们觉得有机会解释他们的情况和他们对情况的看法,他们会对权威机关报以更高的满意度[13]。

在程序正义警务模式中,警察在与公民接触时的公民发言权一般分为两种:个体的发言权和群体的发言权。个体的发言权,即警察在执法时应当给予当事人充分的申辩与陈述的权利。而群体的发言权,则一般是指社区作为利益群体,在面临对社区成员可能产生重大影响的决策时所发出的“声音”。两类发言权侧重点不一,但都是发言权要素的重要组成。因此,程序正义警务模式要求警务人员在与公民接触时,要重视公民的发言权,在充分听取公民的意见后再作处理决定,使公民感受到自己的参与对警察决策的形成产生了影响。同时,积极征求和考虑社区意见的方式,会使公民认为权威更加公平。

(二)中立

“中立”要素要求警察根据一贯适用的法律原则和事件事实做出决定,而不是基于警察的个人情感或某种偏见。程序正义中警察的决策应当是中立且透明的。中立之所以作为程序正义警务模式的基本要素之一,是因为人们在与警察接触时,对警察的行为抱有一定的预期。他们希望警察作出决策时不带个人情感和主观偏见,而是基于规则和事实。这样作出的决定会让公民认为决策的程序公平公正,从而能够增强对警察的信任。

警民接触中,警察要想确保中立,一个关键的前提就是正当理由的阐明,向公民解释警察这样做的政策或法律依据。泰勒认为,中立性与警方是否解释他们的政策是什么以及如何实施密切有关[5]。比如,许多公众对于警察的执法政策和武力使用准则等并非十分了解,警方关于此类规则和程序的解释以及透明和公开地作出决策有助于人们更加相信决策程序是中立的。也就是说,警察应当对与公民接触中的原因保持透明,这类事项在街头盘查、截停车辆中较为必要,在截停或盘查时应清楚地阐明缘由,并提前解释在遭遇过程中会发生什么,从而促进公民认为警察的决定是基于事实和中立的,而不是武断的主观臆测。决策过程的解释能够使利益攸关方有直接的信息来评价公平性,尽量避免受到不确定的间接经验的影响[14]。

(三)人际尊重

人们重视对其权利和社会地位的尊重。在与警察接触的过程中,公民非常关切其作为人和社会成员的尊严是否得到了承认和尊重。程序正义警务模式中的“人际尊重”强调的是警察应当以有尊严或尊重的态度对待公民,这在人们评价警察的执法中占据十分重要的地位。对合法性的研究发现,人们对警察的评价可能更多的是基于警察如何对待人们,而不是警察的工作绩效[15]。泰勒和布莱德(Steven L.Blader)在关于程序正义的群体参与模型中解释了人际尊重对于警民合作的促进作用,他们认为尊重反映了人们对自己在群体中的地位的评价。从一个群体的这种自豪感和一个群体的尊重中,一个人的身份得到了承认和认可,从而形成了合作的动机[16]。因此,当警察改变他们与公民互动的方式,从指挥和控制转向公平和尊重的态度时,公众的评价最终会变得更加有利。

要体现人际尊重,最直接有效的方法就是要礼貌地与公民接触。其次,人际尊重意味着对所有具备基本权利的公民给予同样的尊重,不因种族、宗教、年龄、性别、性取向等的不同而差异对待。而在国外实际执法过程中,这一点往往事与愿违。因此,程序正义警务模式的提出,就是要求警察需要制定专门的培训方案和政策,以减少隐性偏见对决策的影响,同时促进与特定群体间的积极互动,政策制定者和执行者必须关注改善当地不尊重权利的执法行为,为在特定群体中建立警察的合法性而努力。

(四)可信动机

“可信动机”意味着在与警察的接触中,人们相信警察的动机是真诚的、仁慈的、善意的,警察是在试图对人们的关切做出反应[13]。对警察动机的评估是人们判断警察公正执法的一个重要因素。当人们相信警察是真诚和仁慈的,并且尽力地试图为民众做最好的事情时,他们会做出积极的反应[5]。因此,警察的可信任度对警务程序正义的实现至关重要。

展现“可信动机”,即要求警察在听取人们的陈述并解释或证明他们的行为时,能够传达一种关切,以显示对人们需求的关切和敏感。当警察向当事人陈述事项时,他们需要表明他们已经听取并考虑了公众的发言权,并通过解释来说明公民的陈述是如何被考虑的,以及它们为什么被接受或拒绝[11]。程序正义警务模式中的其他三个要素与“可信动机”存在着紧密的逻辑关联,给予公民发言权、进行中立透明的决策、传达人际尊重都有利于使民众产生对警察行为动机的认可,而这种可信动机又反过来能较大程度地促进前面三种行为的有效实现。

三、程序正义警务模式的理论基础

程序正义警务模式的诞生有其背后深厚的理论基础,这其中主要是罗尔斯的程序正义观,马修的尊严理论,萨默斯和贝勒斯的程序价值理论,蒂博、沃克尔以及李文萨尔的程序正义理论。

(一)罗尔斯的程序正义观

1971年,美国学者约翰·罗尔斯(John Rawls)在其著作《正义论》中提出了程序正义,他将其分为三种:纯粹的程序正义、完美的程序正义和不完美的程序正义,并论证了用纯粹的程序正义来设计社会系统的正当性。罗尔斯认为,与程序正义相比,实体正义主要是一种“结果价值”,而程序正义本质上是一种“过程价值”[17]。罗尔斯理论的重要启示在于不能仅仅关注一个活动或者决定的结果的正当性,还要看这种结果的形成过程或者形成的程序本身是否符合客观的正当性、合理性标准[18]。这与程序正义警务模式所倡导的重视“警民接触过程”的思想一致。警察执法过程中的程序内容不单单是一个使警察实现执法目的的手段,程序本身的价值在于维护警察的合法性。

(二)马修的尊严理论

1981年,美国学者杰里·马修(Jerry L .Mashaw)在其发表的《行政性正当程序:对尊严理论的探索》一文中提出了“尊严理论”,其核心内容是,评价法律程序正当性的主要标准是它使那些受裁决结果直接影响的人的尊严得到维护和增强的程度[19]。

虽然马修的尊严理论围绕的核心是法律诉讼,但对于警民接触的过程研究同样具有启示意义。马修认为被裁判者在诉讼中所感受到的公正、人道的对待,有助于他们对裁判结论的主动接受,即便最终判决的结果可能会对自己不利。这种观点与程序正义警务中的人际尊重、决策中立等要素相契合。如果公众认为自己受到了警察公正、人道的对待,即便警方决策的结果可能会不利于自己,但程序的正义使得公众感受到自己的尊严得到维护和体现,公众同样也会配合警察的工作。

(三)萨默斯和贝勒斯的程序价值理论

1974年,美国学者罗伯特·萨默斯(Robert S. Summers)发表《法律程序的评价与改进——对“程序价值”的申辩》,首次提出了法律程序的独立价值问题。他认为,任何一种法律制度都必须经由法律程序的运作才能得以实施,同时,法律程序本身可以具有独立的价值标准,即形成法律结果的过程本身是可以评价的[20]。之后,迈克尔·贝勒斯(Michael D.Baleys)承接了萨默斯的理论,在对程序正义理论做了全面而详细的评析之后,提出了自己关于程序公正标准的看法。他认为,维护程序公正最基本的原则是无偏私、得到听审的机会、裁判说理和形式正义[21]。这些原则与程序正义警务的组成要素间存在很强的内在关联:无偏私意味着决策不基于利益和偏见;获得听审的机会与给予民众“发言权”的含义一致;裁判说理是指将裁判所依据的法律标准告诉当事人,使其既知晓裁判结果,也了解这个结果背后的原因,这一原则与向公众传达可信的动机相类似;而最后的形式正义原则,是指正义要以看得见的方式实现,突出了程序所应遵循的透明性。

(四)蒂博、沃克尔以及李文萨尔的程序正义理论

1975年,约翰·蒂博(John W.Thilbaut)和劳伦斯·沃克(W.Laurens Walker)在他们的著作《程序正义:一个心理学研究》中结合社会心理学,在法律研究背景下首次使用程序正义来代指涉及程序变量的社会心理学结果,强调了程序对于评价满意度和公平感的作用和意义[1]。这项研究也被许多学者视为程序正义警务的直接理论起源。蒂博和沃克尔认为,只有当分配出现争议时,程序才是必要的,才会有程序正义的问题。因此,他们主要研究具有争议性质的社会关系的解决程序。虽然蒂博和沃克尔并没有为警务领域的程序正义提供一个明确的可操作的轮廓,但是,他们对于争议解决中的影响因素及理论假设超越了原有的分配正义的观点,使得人们得以解释缘何一些接受了不利结果的人仍然会对该结果感到满意[12]。

在蒂博和沃克尔之后,杰拉尔德·李文萨尔(Gerald S.Leventhal)进一步扩展了关于程序正义的社会学研究。他提出了影响程序正义警务研究发展的六项程序正义规则,分别是:一致性、抑制偏见、信息准确性、可修正性、代表性和伦理性[22]。李文萨尔认为,当程序规则被认为可以促进对于感知者而言有利结果的实现或对所有当事人而言公平结果的实现时,这些规则就会获得更高的权重[1]。这六个方面的规则与程序正义警务模式中的四个主旨要素有很强的内在逻辑关联,为四个要素的最终提出奠定了重要基础。

四、启示与建议

程序正义警务模式在美国诞生,有其当时重要的历史和社会背景。20世纪70年代以来,美国的犯罪率居高不下,警察的合法性受到严峻挑战,为此,美国各地城市警察局开始了一系列警务创新尝试,同时在美国国家司法研究所的大量资金资助下,大量的刑事司法学者、社会学者也积极加入到了创新警务模式的研究实践中,在一系列工具主义视角下的警务模式创新之后,美国的犯罪率也开始出现下降。可是,这些基于工具主义视角的警务创新模式同时带来了庞大的社会管理成本,美国监狱里的罪犯越关越多,加上“9·11”之后的各类反恐行动所形成的高额预算给美国各州政府带来了巨大压力。更为重要的是,犯罪率的显著下降,却并没有提高公众对警察的信任。从1993年到2016年,盖洛普民意测验显示,美国人信任警察的比例从50%到60%不等,而2015年的暴力犯罪率是1993年的23%,财产犯罪率是1993年的32%,尽管暴力和非暴力犯罪都急剧下降,可是几十年来,公众对警察的信任却没有改变[5]。于是在内外两种压力的交互作用下,美国各地城市警察局开始逐步关注警察执法过程,强调在警民接触环节,要减少简单粗暴执法,因此,基于规范主义视角的程序正义警务模式应运而生,并随之获得很多国家的实践运用和发展。

我国的社会治安状况与美国有较大的不同,我国社会治安较好,整体犯罪率很小,警察执法方式比较文明,全国警察在“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的总要求指引下,一直在不断加强执法规范化建设,提高执法为民的工作水平。但同时我们也面临提高警察公信力的压力和进一步彰显社会公平正义的需要。国外程序正义警务模式的发展与运用,也给我们开启了一个新的视角,提供了一些新的工作思路。

(一)加强基于规范主义视角的警务模式创新的研究与实践

近些年,随着信息技术的快速发展,我国公安机关积极运用人工智能、大数据、云计算等技术,围绕警务工作做了大量的创新实践,也取得了可喜的成绩。但如果将我国已有的警务模式创新进行归类,则往往会发现,很多警务创新模式可能都是出自工具主义视角,因为这种类型的警务模式最直观也最易见成效,而出自规范主义视角的警务模式创新则相对还不足。因此,无论是从引导公众主动遵守法律角度,还是从降低我国社会管理成本角度,都应积极加强基于规范主义视角的警务模式创新的研究与实践,这是一个周期长、见效慢的巨大工程,既需要各地公安机关主动尝试与积极探索,也需要有大量的政府基金或社会基金来资助和推动更多的相关领域的学者加入到公安机关的研究与实践探索中来。

(二)积极关注公安执法中的警民接触过程,提高人民群众对公安执法过程的满意度

一直以来,我国公安机关在执法中都很关注执法的结果正义,一般认为有了结果正义,人民群众的满意度会提高,警察公信力也会提升。人民群众似乎也更多地关心结果正义。但不可避免的是,结果正义并不完全由公安机关掌控,比如救一个准备跳河的轻生女孩,不是每一次施救都能成功救起。有时为了实现结果正义,人民警察时常也会不得已打扰部分人民群众的日常生活,比如,为及时查缉犯罪嫌疑人和维护交通安全,公安民警执法中可能会在马路上、公交及地铁站里截停部分车辆或群众进行核查,这个过程中,人民警察如何解释自己的行为,如何在执法中向这部分群众传递尊重和可信的动机,这些都直接影响人民群众对警察的信任和满意度。因此,笔者建议,在我国总体治安状况很好、警民关系融洽的时代大环境下,我国公安机关应多多关注人民警察的执法过程,特别是执法中警民接触的过程,努力探索警民接触过程中能增强人民警察公信力和进一步彰显社会公平正义的新的工作方法和工作路径。如果我们在关注结果“正义”的同时,也一并提高执法的过程质量,我国公安机关和人民警察的公信力将会获得进一步提升,社会的公平正义也将得到进一步彰显,这也必将愈加展现出我国中国特色社会主义的制度优势。