生殖系基因编辑技术风险的样态评价与刑事规制路径

——基于中国首例“基因编辑婴儿”案刑事裁判的思考

2021-09-16王文娟

王文娟

(四川大学,四川 成都 610064 )

基因编辑婴儿的实质就是运用基因编辑技术修饰胚胎内的某个特殊基因,从而使婴儿自出生后就具备优势特征。这次贺建奎基因编辑婴儿事件就是通过修改胚胎基因的方式,对CCR5基因定点编辑,使婴儿在出生以后可以达到抵抗艾滋病病毒的功能[1]。然而,贺建奎团队进行的CCR5基因编辑婴儿行为,涉及多项免疫生理机制,由于现阶段该技术尚未成熟,潜伏着一系列不可预测的安全风险。伴随着生物技术的高速发展,社会治理亟须回应生殖系基因编辑技术所存在的风险,法治作为社会治理的重要手段不可或缺,刑法则是风险社会治理的一道屏障,对于生殖系基因编辑行为应予以刑事规制[2]。因此,本文立足于“基因编辑婴儿”案刑事裁判的解读与生殖系基因编辑技术社会风险样态的冷思考,分析目前生殖系基因编辑技术刑事入罪存在的困境,并回归现实提出相应的路径解决机制,将预防型规制理念运用于基因编辑的归责模式中探索其对实践问题的指导意义[3]。

一、生物技术风险刑法规制的实践面相:“基因编辑婴儿”案刑事裁判解读

基因编辑婴儿是指修正生殖细胞中的某个基因,从而使婴儿永久性地具备其所希望的特征或者性状。贺建奎案件就是利用安全性能未定的基因编辑技术对CCR5基因定点进行修饰,以达到抵御艾滋病毒的功效,最终导致两名志愿者怀孕,其中一名已经生下双胞胎女婴“露露”“娜娜”[1]。深圳市南山区人民法院审理后指出,贺建奎等人并没有取得医生执业资格,将风险状况待定的基因编辑技术应用于人类辅助生殖医疗系统中,严重扰乱医疗管理秩序,其行为构成非法行医罪。[注]详情参见胡远程,朱田恬:《“基因编辑婴儿”案一审宣判,贺建奎等三被告人被追究刑事责任》,https://baijiahao.baidu.com/s?id=1654333219580716977&wfr=spider&for=pc,发布时间:2019年12月30日,访问时间:2021年3月5日。

上述案情的叙述中,以下几个细节值得注意:一是如何认定贺建奎团队生殖系基因编辑行为系非法医疗行为;二是何谓科研和医学伦理道德底线,扰乱医疗管理秩序是否属于非法行医罪法益保护的范畴;三是将编辑过的基因胚胎植入人体,导致2人怀孕先后生下2名基因编辑婴儿是否属于非法行医罪中“情节严重”的认定;四是非法行医罪能否覆盖贺建奎团队基因编辑婴儿的行为。虽然该案已经宣判,然而从刑法具体构成要件视角探析,其实立足于现行刑法而言,贺建奎等三人的基因编辑行为缺乏具体的罪名予以规制。换而言之,生殖系基因编辑婴儿的行为难以认定为医疗事故罪与非法行医罪而被涵摄到刑法规制的范围内[2]。部分学者指出该行为可以认定为过失致人死亡罪、过失致人重伤罪等,然而利用该类罪名规制生物技术风险在合法性论证方面也存在同样的问题[4]。

“基因编辑婴儿”案是利用生殖系基因编辑技术实施犯罪的标志性案件,也是我国刑事法治深度演绎的鲜活范本[5]。然而,目前对于判决书中所体现的四个问题并没有明确的释义,因而利用生殖系基因编辑技术实施犯罪行为存在诸多困境。“基因编辑婴儿”案件的司法判决并未对生殖系基因编辑行为给予精确的定位,南山区人民法院对贺建奎团队以非法行医罪作出的一审刑事判决值得商榷[6]。

二、生殖系基因编辑技术风险样态的揭示

“基因编辑婴儿”案折射出生殖系基因编辑技术背后所隐藏的经济利益与社会风险的权衡。依据贺建奎团队在香港第二届人类基因组编辑国际峰会上的发言,可以显而易见地得知,其团队在将编辑后的基因移植到胚胎以前,就已经通过基因预测技术明确知道娜娜将存在脱靶的情形,甚至该编辑行为可能造成基因突变,但其仍然一意孤行地将该项技术在临床中应用,这无疑会引起不可逆转性的更深层次的医疗风险[7]。防范生殖系基因编辑技术的社会风险,规制利用生殖系基因编辑技术犯罪是医疗机构管理制度与公众生命健康安全风险刑事治理的重要一环。

(一)物化风险:生殖系基因编辑技术的越轨应用将受试者降格为实验工具

从生命伦理学视角探析“基因编辑婴儿”案件,其最不道德的行为莫过于将人作为手段,将医疗风险待定的基因编辑技术运用于生殖系统,侵害无辜者的生命健康权。库尔特·拜伦曾指出基因技术运用于医学领域,将人的身体视为技术可加以支配的实验对象,将人的本质趋于工具化[8]。贺建奎等三人明知新技术尚不成熟,存在脱靶的可能性,仍然越过道德的底线,伪造临床试验所需要的程序,直接将基因编辑技术运用于人体内,造成三名婴儿出生的恶劣后果。“基因编辑婴儿”案件反映了更为突出的社会伦理问题,将生命作为实现其内心私欲的工具,违背医学与科研伦理的基本要求[9]。“基因编辑婴儿”案件操作的对象是体外的胚胎和生殖细胞,具有发展为人的潜在可能性,因此生殖系基因编辑必然侵害生命法益和人的尊严,将人作为其“编辑”“制作”的产物,侵犯了未来世代的自主性,对权利和尊严构成威胁[10]。然而,“生殖系胚胎基因编辑,不仅会对这个胚胎即将发育成为的人类个体造成影响,还会永远地影响到他后代的基因构成,因为人为干预同后代的利益深切地相关,我们并不清楚未来世代的价值判断,无论未来的父母怀有怎样的美好愿望,都无权以自己的判断来替代子女的判断”[11]。

“基因编辑婴儿”案件是贺建奎等三人为了追逐名利,物化婴儿将其视为实验的客体,已经造成难以消除的伤害。生命伦理学将不伤害和有益作为首要原则,要求医生和研究者在制定研究方案时必须对受试者的生命和健康利益进行风险评估,只有受益明显高于风险之时,临床试验才具有道德合理性。然而,贺建奎团队在没有进行风险评估的前提下,私自伪造“伦理审查”记录,并未标明该瑕疵的存在,导致生殖系基因编辑技术被临床应用。显然,贺建奎团队为了个人的名利,明知该项研究临床应用违背法律和伦理规范,仍不顾脱靶风险,非法实施辅助生殖,将人物化为一种实现私欲的工具[12]。既然生殖系基因编辑技术研究过程中不可避免存在异化情形,就不应盲目地将风险待定的技术运用于生殖过程中,更不应将他人的生命物化为实现自己追名逐利的工具。对于利益驱动下应用于人类生殖系统的生物技术研究,若不加以明确规制,后续类似“基因编辑婴儿”的案件将会屡禁不止,不断漠视生命价值与挑战社会伦理道德底线。

(二)优生学风险:生殖系基因编辑技术异化社会意识形态

每个人类个体从一出生开始,就有健康和不够健康,聪明和不够聪明,以及高和矮,美和丑等区别。在自然状态下,每个人生而具有不同程度的天赋,在外貌、智力和各种心理能力方面显著不同。但随着人类遗传基因奥秘的逐渐揭开,不仅各种致病基因逐渐被发现,而且我们已经发现了诸如“美容基因”“长寿基因”“强化记忆力基因”。随着基因技术的不断成熟,我们可以在后代出生之前就为其弥补基因缺陷,或者预先设定后代的智商、身高、肤色等等[11]。生殖系基因编辑技术是融合伦理、道德、法律为一体的问题,一方面我们应考虑基因编辑技术本身所存在的风险性,另一方面更应明确基因编辑技术是否应该运用于生育。言外之意,倘若有一天,通过基因编辑技术就可以任意地设计、选择、优化人类的智力、体重、身高、长相、语言能力、理解能力等,我们又是否应该利用该项技术定制人类的后代而非自然进化,这一系列衍生的问题值得我们反思[1]。

通常而言,被编辑过的基因能够抵御某种疾病的风险。“基因编辑婴儿”案件中,被基因手术修改的CCR5基因是艾滋病毒入侵机体细胞的主要辅助受体,该基因的敲除能够在一定程度上降低新生儿患病的概率。借助基因编辑技术的治疗可以根治遗传病、修正致病基因、强化基因性能等功能,一旦将该项技术推广,将导致“打造”优质化后代成为可能[13]。生殖系基因编辑的无限制应用,一方面致使所谓“有害”的突变基因被剔除,另一方面完美主义者为增强基因性能对其随意剪辑[14]。德沃金曾经乐观地表示:“如果能够选择,那么所有的父母都有可能希望自己的孩子具备正常,甚至较为优秀的智力水平和技能水平。”[15]然而,胚胎基因治疗和基因增强所需要的高额费用,将无力支付治疗费用的患者排除在外,并不能做到每个人都能平等地享受科学研究成果带来的利益。与此同时,疯狂的利用编辑技术增强基因性能,也将人类推上伦理道德的对立面[11]。

(三)滑坡论风险:生殖系基因编辑技术临床应用后果的不可预测性

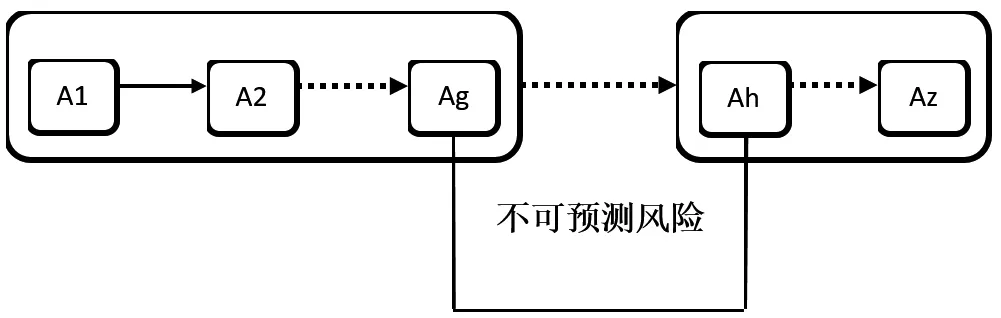

当一个基因因为突变或被其他基因取代而改变,一些未曾预期、极有可能非常令人沮丧的副作用也会紧随而来[16]。生物技术每向前跨进一步都是无法收回的,生物技术一旦出现错误都是无法纠正[17]。生殖系基因编辑技术在操作上确实存在脱靶的危险,同时贺建奎基因编辑的婴儿“娜娜”已经脱靶,然而对于脱靶的“娜娜”将面临何种未知的风险,并不能为现代技术所预测和检验。生物技术并不像流水线上的产品,其是一个复杂的有机系统,对该项技术的掌握仍存在着众多盲点。在生物医学的伦理和法律中,滑坡论是被广泛使用的合理的论证模型[18]。沃尔顿滑坡论模型清晰地展示滑坡论的滑动机制,从A1—Az是一个完整的从行为到结果的过程,其中g、h等是序列中的不确定点,行为在A1—Ag系可控区间,一旦突破Ag与Ah的临界点进入失控区间,将会带来不可预测的风险(见图1)[19]。

图1 滑坡论模型

生殖系基因编辑滑坡论风险的主要论断包括以下几个方面:第一种观点指出生殖系基因编辑严重违反人性尊严,使人站在主体的对立面;第二种观点认为生殖系基因编辑技术严重损害公平,将会引发严重的社会问题[20]。基因编辑技术存在不可预测的风险,我们并不清楚那些“有害”的基因在进化中所具有的意义,因而不能准确预测某种编辑对人类长远的和整体的发展会构成何种影响。所谓不利性状的基因在特定环境中可能对人类的繁荣具有重大意义。诸如,镰刀形贫血症的基因具有抗疟疾的作用,镰刀型贫血患者如果进行生殖系细胞基因治疗,其后代抗疟疾的免疫力则可能消失[11]。

在胚胎基因编辑实验中,CRISPR系统切除许多不属于预定目标的基因,然而在非目标位点上的切割很可能会引发疾病而并非是治愈疾病。基因编辑是对基因组的永久性改变,CRISPR技术的失误会造成处在Ag—Ah区域内的不可预测风险[11]。例如,中山大学的黄军就团队将“86个废弃胚胎引入CRISPR—Cas9系统进行编辑,最终只有28个胚胎成功被编辑,成功率约为30%。实验还检测到大量的脱靶剪切效应,编辑率越高,脱靶效应的影响也就越大,对人类胚胎进行的基因编辑将在后代身上造成无法预测的风险,脱靶效应的存在成为反对生殖系基因编辑技术临床应用的重要原因”[11]。

三、生殖系基因编辑技术的刑事入罪困境

科学技术的发展将更加凸显新型社会风险,风险在时间与空间意义上的范围与界限将逐渐弱化[21]。对于“基因编辑婴儿”案件给社会带来的危害而言,一方面生殖系基因编辑技术的临床应用将导致物化、优生学以及滑坡论等诸多社会风险;另一方面“基因编辑婴儿”案中将贺建奎等三人的行为认定为非法行医罪值得探讨,严格依据刑法构成要件分析,生殖系基因编辑行为并不能通过非法行医罪被涵摄到刑法领域,刑事规制将存在以下几个方面的困境[22]。

(一)行为认定困境:过程性行为概括化认定为医疗活动

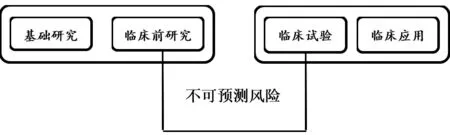

“基因编辑婴儿”案一审法院经审理认为,贺建奎等三人均未取得医生执业资格,仍从事一系列医疗活动,违反《中华人民共和国职业医师法》等国家规定,属于非法行医[23]。从裁判文书中不难看出法院将编辑人类胚胎基因、对受精卵注射基因编辑试剂以及基因编辑后的胚胎植入母体,均概括化认定为医疗活动。虽然将基因编辑后的胚胎植入母体的临床行为并非为贺建奎等三人进行的,但是其属于间接正犯。单纯的基础性研究、临床前研究行为并不属于医疗行为,仅作为科学研究阶段,只有将医学研究成果运用于人体的临床试验、临床应用行为才属于医疗行为。基础研究阶段并未直接面对病人,而临床研究试验阶段直接参与诊治病人的阶段,实时观察病人用药等治疗情况。对于生殖系基因编辑的基础和临床前研究而言也应被许可,其应受到比体细胞基因编辑更为严格的监督[10]。

事实上,我国并不禁止基础性研究,而是禁止以生殖为目的的临床试验、临床应用研究,基础性研究以及临床前准备是犯罪预备行为,无论如何其不可能是医疗行为,应区分认定非法行医罪的具体行为,而非概括化地将基础研究、临床前研究以及临床试验、临床应用均视为医疗行为。一体式地对生殖系基因编辑行为进行认定,将导致该类犯罪认定不断被扩容,作为刑事法治底线的罪刑法定原则不断被突破。因而,在司法实践中对于生殖系基因编辑技术犯罪的认定,应区分行为所处的研究类别,而非一体式地将基础性研究、临床前研究行为认定为非法行医罪。

(二)法益确立困境:不应将抽象化法益认定为刑法法益

刑法的目的在于保护法益,这不仅是刑事立法的要求,还是刑事司法的要求。“基因编辑婴儿”案的裁判文书将科研和医学伦理道德底线作为刑法法益,显然这是不明确的、非法律标准的价值概念。刘艳红指出:“基因编辑婴儿案最终以非法行医罪定罪量刑旨在通过刑法推动科技工作者‘不违背科研伦理底线’这一医学界的共识能够得到保障。”[2]然而,对于何为科研伦理底线、科研伦理底线具体包括哪些方面以及其能否作为刑法保护法益的内容并没有明示,“基因编辑婴儿”案件中“削足适履”地适用非法行医罪,对于生殖系基因编辑技术犯罪确有打击的作用。然而,单纯的悖德性是不值得刑法处罚的一种概念,其必须结合特定的举止方式来认定法益概念,特定的举止方式是损害或者威胁建立在个人自由答责基础上,恰当且必要地防止危险的升高。

美国学者道格拉斯·胡萨克基于刑法的结果主义认为:“在重大公共利益缺失的情况下,不受刑罚惩罚之权利不应该被干预,刑法规范必须旨在直接促进该利益的实现,刑法必须在必要的限度内实现立法目的,而不得超过该限度。”[24]因此,在发挥法益对刑事司法实践的指导作用时,既不能按照伦理标准认定犯罪,也不能将符合刑法条文字面含义但没有侵犯法益的行为认定为犯罪。只有确定具体犯罪含有实际内容的法益,才能发挥法益的机能,若仅是抽象地确定具体犯罪的法益,则并不具有现实意义[25]。对于裁判文书中将科研和医学伦理道德底线作为刑法法益显然是不妥当的,对法益的侵犯必须在因果流程中寻找到痕迹[26]。道德犯是对价值观、民族感情、生活习惯的侵害,若将抽象被害对象纳入法益保护的范围,将会无限制地扩张国家权力,降低入罪的门槛[27]。如果用刑法能治理风险社会,那么社会上的风险早已不复存在;刑法只是将风险控制在可以接受的范围内,并不能达到完全遏制风险存在的效果[28]。因此,对于生殖系基因编辑行为而言,不应将科研伦理道德等抽象化法益作为该罪的保护法益,应将抽象生物科研伦理管理秩序还原为实体性的具体法益。

(三)结果类型划分困境:“情节严重”不能涵盖基因编辑犯罪行为

虽然基因编辑婴儿案最终以非法行医罪定罪量刑,然而若严格依据犯罪构成要件分析,将贺建奎团队行为认定为非法行医罪并不妥当。现阶段,关于非法行医罪的司法解释中有关“情节严重”的规定并不能全面评价贺建奎团队的行为。具体而言,《刑法》第336条第一款指出非法行医情节严重的,应该判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或单处罚金。然而《最高人民法院关于审理非法行医刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》)的第二条第二款规定造成甲类传染病传播、流行或者有传播、流行的危险,而“基因编辑婴儿”案件中的艾滋病属于乙类传染病。甲类传染病归属于强制性管理类型,乙类传染病则属于严格管理类型,乙类传染病管理规制程度比甲类弱一些,显然不可做同类化解读。虽然该《解释》第二条第五款规定其他情节严重的情形,但必须是与第一至四款在性质与程度方面相同质的情形,第二款的甲类传染病比艾滋病的危害程度更大,不可同日而语,也不应将其归类为其他严重情形中。因此,贺建奎等三人行为也不属于造成其他情节严重的情形,故以非法行医罪认定贺建奎等三人的行为值得商榷。对于生殖系基因编辑技术案件而言,实践中面对此类新型犯罪,司法人员立足于社会稳定的基础上,即使刑法并未覆盖该类新型犯罪行为,仍会通过对现有犯罪的构成要件进行扩张化,将该类行为纳入其中,强行且被动地适用现有的罪名予以规制[2]。然而,对构成要件的过度扩容将涉及入罪标准人为降低问题,将本不属于犯罪的情形解释为犯罪,新型犯罪行为“削足适履”地适用现行刑法规定,背离罪刑法定的基本原则[29]。

立足于“基因编辑婴儿”案件的裁判现状,可以清晰地知道司法实践中对于法定犯的不断扩大化。事实上,司法解释在某种意义上不只是行使司法权,有些时候也在行使立法权解决司法实践运行中存在的法律适用困境。虽然《刑法修正案(十一)》规定在刑法第336条后增加一条作为第336条之一,[注]《刑法修正案(十一)》第33条规定:“在刑法第三百三十六条后增加一条,作为第三百三十六条之一:违反国家有关规定,将基因编辑、克隆的人类胚胎植入人体或者动物体内,或者将基因编辑、克隆的动物胚胎植入人体内,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。”然而并没有明晰何种情节属于违反国家有关规定以及“情节严重”“情节特别严重”的具体情形。如果说《刑法》第336条之一规定行为本身就极为宽泛,那么,司法解释的规定则为非法行医罪的扩容起到积极作用。因此,笔者认为应该在司法解释中,单列一个针对生殖系基因编辑技术犯罪的情节严重的解释规则。

(四)刑事立法技术困境:罪刑结构与法益保护相脱节

基于生物技术风险的泛在化趋势,社会风险理论与样态映射前置处罚的风险治理思维不断向刑法渗透,逐渐形成以风险分配代替结果归责的风险刑法体系。辩证反思“基因编辑婴儿案”的裁判文书,潜藏着肆意适用刑法的危机,折射出鲜明的预防刑法立场与功能主义处罚倾向[30]。根据《刑法修正案(十一)》第33条的规定以及《解释》的第二条对于“情节严重”的认定,明确非法行医罪所蕴含的危害结果既包括实害结果,也包括危险结果。这里的危险都是现实的、具体的危险,是可以预测的危险[23]。在“基因编辑婴儿”案件中贺建奎团队的行为并不能纳入刑事归责“情节严重”的范畴,但出于对生物技术犯罪的打击,以非法行医罪定罪量刑,折射出目前司法解释不断突破法益物质化的限制,消解解释规制机能。

形象地说,在风险防范的时代背景下,刑法只是一件外衣,外套里有一张危险品清单[29]。传统刑法归责理论建立在责任主义基础上,以行为与结果之间是否具有因果关系作为下一步能否归责的前提,而风险生态的复杂性使得这种线性因果关系不复存在或者难以证明,刑法的归责原则相应地作出调整——由回溯性的谴责型归责向前瞻性的预防型归责转变[31]。《刑法修正案(十一)》规定生殖系基因编辑技术的刑事规制为结果犯,然而基因编辑行为造成的危害具有高度未知性的特点,行为导致的危害结果在具体发生的过程中呈现出复杂多样的特点,基于刑事风险的不可控与危害结果的不可预测性,结果犯的罪刑结构无法有效达到法益保护的效果,刑事责任的承担渐趋模糊化,立足生殖系基因编辑的未来发展而言,应转为抽象危险犯的立法技术[29]。

四、生殖系基因编辑技术刑事风险的归责模式与规制路径

生殖系基因编辑技术面临物化、优生学以及滑坡论等风险,呼唤着社会的治理,法治作为社会治理手段的最后屏障,理应承担治理社会风险的重任。通过对现阶段生殖系基因编辑技术风险刑法治理路径的反思,明确生物技术刑事立法的具体手段,使基因编辑技术风险行为犯罪化,从而为今后风险预防、治理等发挥积极的作用[2]。生殖系基因编辑技术在行为认定、法益确立、结果类型以及刑事立法技术等方面存在诸多困境,理应提出人体基因编辑风险规制的具体方法和思路,构建一种“对风险有效规制、对技术有效监管、对责任有效划分”的刑事规制体系[32]。

(一)归责模式:生殖系基因编辑技术适用预防型规制理念

预防性刑法侧重于对未来风险的提前规制,在技术化风险肆意扩展的今天,预防型规制理念可以更自如地应对未知的危害行为并满足日渐增长的安全需求[29]。生殖系基因编辑技术与风险社会的特性问题相似,都需要融入预防型规制思路,只是生殖系基因编辑技术的刑事风险与其他犯罪行为的区分在于编辑行为风险的不可预测性与生物技术性。因此,风险规制的方法应放弃实害以及具体危险等不法要素,转向抽象危险犯的立法技术[29]。刑法控制生殖系基因编辑技术安全风险应以预防性刑法为视角,虽然抽象危险犯的概念抽象化、模糊化,但是对生殖系基因编辑刑事立法技术而言,其在规制生物技术犯罪方面具有重要的意义。一方面,将基因编辑技术运用于生殖系统所产生的危害结果具有潜在性,短期内并不存在较为显著的损害后果;另一方面,生殖系基因编辑技术的临床应用并非纯粹线性发展,危害结果的未知性要求法律具有前瞻性,从而对不可预测的未来风险有所规制,同时生殖系基因编辑的危害后果具有不可逆转性。因此,刑法对于生殖系基因编辑技术犯罪行为的规制,没有必要等到该行为的危害结果确定之后才可以启动,应建立预防性规制理念,对基因编辑行为做到提前防范与治理,以期实现社会风险治理的良性运转[33]。

生物刑法隶属于预防性刑法理念的范围,它是以预防未来生物安全风险为目的,实质是旨在规制未来不确定的风险,以实现生物技术风险的有效控制[29]。现阶段,《刑法修正案(十一)》对基因编辑行为罪名结构予以明确,却尚未厘定“情节严重”的具体情形。刑事立法的不明确为司法解释留有空间,基因编辑技术认定为结果犯并不能契合风险分配原则,该技术涉及不特定人的生命健康权,是需要法律保护的客观状态,应以抽象危险犯予以规制而非结果犯[29]。结果型强调危害结果的现实性、客观性,生殖系基因编辑技术的危害结果因其所具有的滑坡论、物化以及优生学等不可预测性风险不能为外界准确定性,对法益概念的实体内容渐趋单薄;预防型理念主要强调对危险的潜在性与不可预测性的规制。因此,笔者认为对于利用基因编辑技术实施犯罪行为立法应着眼于预防原则,而非依据损害结果,到目前为止,生殖系基因编辑技术是否会损害人类的身体健康尚无明确的定论,危害结果的不可预测性需要对基因编辑行为进行事前预防。综上,制定罪刑规范如下:违反国家有关规定,将基因编辑、克隆的人类胚胎植入人体或动物体内,或者将基因编辑、克隆的动物胚胎植入人体内,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

(二)路径抉择:风险防控手段选择的理性化

基因编辑技术是当代生命科学工程的前沿技术,基因组编辑是对一个生物体完整遗传物质—基因进行精确添加、删除和改变的强大新工具,只要是基因编辑技术,因为其尝试改变生物体完整的遗传物质,就是具有再大的利好,也同时必然存在对等的风险[34]。由于生物科技领域中的基因编辑技术迅猛发展,自由主义优生学下生殖系基因编辑会引发“定制婴儿”现象的存在,加剧基因的不平等性,将人视为商品诱发物化风险。生命价值的尊重与犯罪控制之间的功能平衡,成为生殖系基因编辑风险领域刑事治理手段的首选标准。生命价值的尊重与医学研究之间的平衡并非象征简单的口号,重点更在于刑法立法手段的优化抉择。基于此,理应构筑生殖系基因编辑技术风险防控的科学手段,具体明晰以下四个方面:

1.生殖系基因编辑行为入罪应予以阶段性区分

依据“基因编辑婴儿”案的裁判文书可知,司法实践中并未区分临床前的基础研究与临床试验、临床应用,模糊生殖系基因编辑行为的具体界分。生殖系基因编辑的刑法规制应区分基础性研究、临床前研究、临床试验与临床应用这四个方面(见图2),由于生殖系基因编辑临床应用条件尚不成熟,存在着物化、滑坡论、优生学等风险,目前仅限于基础性研究和临床前研究的生殖系基因编辑是被允许的,但需以安全性、有效性得到保障和监管为基础[10]。具体而言,基于基因编辑技术所面临的物化、优生学、滑坡论等系列风险,临床行为危害结果的不可预测性与损害风险的隐蔽性等原因,临床试验与临床应用行为应予以禁止;而基础性研究与临床前研究基于损害风险发生率较低微,应允许进行临床前的医学性基础研究。

由于生殖系基因编辑技术所导致的优生学风险,不断异化社会意识形态。一方面,生殖系基因编辑刑法立法与控制风险的意图较为明显,若不加以明确临床应用行为与基础性研究行为将会导致刑法归责的过于模糊[29];另一方面,基因编辑技术的基础性研究在现有管理条例的框架下进行,基因编辑技术的临床前研究有利于预防重大先天性、遗传性疾病。2016年4月,日本生命伦理调查委员会宣布,可以在基础研究中修饰人类受精卵的基因,但是出于安全和伦理方面的考虑,目前日本国内严格禁止将基因编辑技术运用于临床测试,同时为了确保生殖系基因编辑技术能够安全、公开的研究,理应建立涉及生物技术研究方面的信息强制披露制度[29]。因为基础性、临床前研究并没有将人降格为实验的客体,对不特定的公民身体健康并不会产生影响,因此该行为所引起的风险属于法律所容许的风险。生物科技的发展犹如双刃剑具有两面性,一方面在接受基因编辑技术给社会带来优势利益的同时,另一方面却又无法抵抗基因编辑技术风险行为背后所隐藏的法益侵害性,但不能因为风险的潜在性而抵触生物技术的进步[29]。基于此,刑法对于基因编辑的管制重心应在于将风险控制在可接受的范围内,而非消除风险的存在。对于生殖系基因编辑行为的刑法规制而言,则需要明确具体的危害行为。有学者提出“科学实验与医疗行为”的区分,科学实验行为属于基因编辑技术所容许的风险,然而将技术应用于临床的医疗行为则属于刑法所需要规制、理应避免、不可容许的危险,具有归责的基础。事实上,我们并不应将科学实验统一化地概括认定为法律所容许的风险,生物科学实验包括基础性研究、临床前研究、临床试验、临床应用等。对于临床前研究、基础性研究而言,科学实验研究行为确实属于法所容许的风险,而依据前文所论述的生殖系基因编辑技术行为存在滑坡论风险,在Ag—Ah之间存在不可预测的风险,折射到生物科学实验领域,由于现阶段基因编辑技术在临床应用与临床试验均不属于法律所允许的风险,故而应在刑事立法中明确将生殖系基因编辑技术运用于临床行为予以刑事归责,而并非一体式地将科学实验研究笼统化地认定为医疗行为,应以临床前研究与临床试验为界。

图2 医学研究具体类别

2.生殖系基因编辑行为法益保护应呈现实质性

制定法律的宗旨就是为了保护人们的生存利益,所有法律保护的利益称之为法益[35]。然而,如果我国刑法需要对非法基因编辑进行刑事规制,那么首先要解决的问题就是明晰这一罪名所要保护的是何种法益。非法基因编辑入刑行为所要保护的是婴儿的生命健康权益抑或是种族、社会秩序的稳定[36]。

事实上,立法应在合理评判个罪的涵摄行为类型的基础上,避免犯罪黑数,并需要刑法在确保法益同一性的前提下,使得刑事立法具有一定的前瞻性,避免罪名设置的同质化、分立化所带来的逻辑困境[27]。在物化、优生学以及滑坡论等风险愈加明显的背景下,传统犯罪网络异化、技术裂变等趋势的推动下,生物技术危害后果也将呈螺旋状上升,预防性保护法益则显得尤为重要。虽然基因编辑行为面临物化、优生学以及滑坡论等不可预测的风险,但是法院为了实现对风险的规制,将科研管理秩序和医学伦理道德底线作为刑法所保护的法益。学界对此存在不同的观点,支持医学伦理道德、科研管理秩序为刑法规制基础的学者时延安提出刑法评价伦理道德的具体标准:“容忍”规则为实质地检讨刑法立法和司法提供一个准则,虽然这一标准缺失必要的程序予以支持,但是若危害行为并未超越社会公众所“容忍”的基本限度,其本就不应该被认定为犯罪[37]。然而如何理解容忍规则,每个人的容忍度不一样,受到外界的影响也存在差异,其实容忍规则并不具体。反对者则指出,一方面过于抽象被害对象都可以被纳入法益保护的范围,导致道德风俗、民族历史性利益等成为犯罪化立法的根据,降低入罪的门槛,与刑法谦抑性原则相背离[27]。另一方面,基因编辑技术科研管理秩序有利于社会生活的平稳有序进行,历史研究表明,有序的生活方式要比杂乱的生活方式更有优势,通过保护基因编辑技术的科研管理秩序有利于社会成员在和平稳定的社会环境中追求更大的幸福[38],而利益是能够满足社会成员生存、发展需要的客体对象[39],保护科研管理秩序有利于社会成员的生存和发展,因而针对基因编辑技术的科研管理秩序本身也是一种利益,这种有价值的利益就是一种法益[40]。然而,无论是将医学伦理道德抑或是科研管理秩序作为刑法所保护的法益,均未进一步解释伦理道德与管理秩序所反映的具体内容,类似表述极容易遮蔽刑法的真正法益而不当入罪,生殖系基因编辑技术临床试验、临床应用入罪的原因是为了保护不特定人或多数人的生命、身体健康等公共法益而不是单纯为了保护医学伦理道德与科研管理秩序[38]。基因编辑技术的科研管理秩序并没有实质的法益侵害,即使情节严重,仍缺乏将其作为犯罪处理的正当性[41]。笔者认为,如果刑法保护对象不是具体化实质性法益,而是秩序性法益,将会导致刑法司法沦为国家基于管理效率的需要,变相以刑罚手段保护科研管理秩序的恣意,与人权保障机能相悖。对于生殖系基因编辑技术入罪所保护的法益而言,应将医学伦理道德和基因编辑技术研究的科研管理秩序此类抽象化法益还原为以个体或集体为依托的具体性、实质性法益,避免基因编辑技术法益保护的空洞化[38]。

结语

情感与道德、理性与责任在风险意识的形成过程中有时得到培养,有时得到损害。一方面,生殖系基因编辑技术的研究促进先天性遗传疾病的治疗;另一方面,基因编辑将改变人类基因库,增加癌变的概率,与此同时将会带来物化、优生学以及滑坡论风险。“基因编辑婴儿”案件折射出现阶段刑法对生殖系基因编辑行为认定、法益确立、结果类型划分以及刑事立法技术等方面存在诸多困境,当负面因子产生时,面对生殖系基因编辑技术犯罪,刑法是不断增设新罪名以适应未来生物科技的不断发展,还是让传统刑法理论甚至牺牲以法治国的罪刑法定原则为代价来“削足适履”,以及刑法如何在促进科技发展与保护法益之间实现平衡,都是刑法理论因应生物技术发展所必须要思考的问题。