博物馆“自由选择学习”概念的形成及其述评

2021-09-15周婧景赖颖滢

周婧景 赖颖滢

摘 要 学习,通常会在多重环境中发生,且伴随每一个体的整个生命历程。20世纪80年代,随着正规教育领域“由教到学”的哲学转向波及至博物馆领域,以约翰·福尔克(John H.Falk)为代表的学者在探讨环境教育的基础上,创建了一个全新概念“自由选择学习(free-choice environmental learning)”。这一概念的创建大致经历了3个阶段,指的是学习者在很大程度上选择和控制他们学习什么、什么时候学习以及为什么学习的学习体验。此概念中的“学习”一词并非传统意义的学习,并且相较于同类概念,“自由选择学习”概念无论是在教育性质的揭示,还是教育价值的表达上都具备独特优势。美国的学习创新研究所在自由选择学习领域成果丰硕,并推动此概念在国内外传播且影响甚大。如何在博物馆环境中开展最好的学习,目前依然没有清晰的认知。未来研究可以从学习者个体、博物馆机构和整体教育资源3个维度予以拓展和加深。

关键词 自由选择学习 博物馆学习 教育变革

0 引言

从“教育(education)”到“学习(learning)”的范式转变,首先出现在20世纪60年代的美国,发轫于其正规教育领域,而非博物馆领域,当时主要指向正规教育领域中的科学课程。至20世纪80年代,由于受到两股热潮的推动,一是以美国哈佛大学心理学教授杰罗姆·布鲁纳(Jerome S. Bruner)等为代表的结构主义教育(Structuralism Education)所掀起的结构主义课程改革运动,倡导把结构主义引入课程,强调采取发现法,让学生成为自主学习者;二是以约翰·杜威(John Dewey)为代表的进步教育运动,主张以学生为中心,重视他们的兴趣,提倡活动教育法,即从体验中学习;同时又遭遇多元文化、女性主义、生态学、批评理论、后现代理论等流派思想的碰撞[1],正规教育领域“由教到学”的哲学转向,开始波及至博物馆领域。虽然这一哲学转向兴起于美国,但自20世纪80年代后,日渐对世界各国的博物馆教育产生深刻影响,英、法等国纷纷紧随美国之后,开始转向探究基于观众经验的“学”,以及立足参观经验的意义建构[2]。

除了从社会层面认识到因时代变迁需要对教育价值进行重置外,从个体层面来看,“学习”往往会在多重环境中发生,并将伴随于每一个体的整个生命历程。事实上,很多时候学习并非发生在学校环境,而是出现在任何合适的日常环境中,且主要在校外环境,并以自由选择的学习经历获得[3]。因此,环境教育成为满足社会学习需求的一种重要手段,利伯曼(Leiberman)、比特古德(StephenBitgood)、罗格夫(BarbaraRogoff)等开始关注该领域,并成为本领域研究的代表性学者。这一类型的教育,关注的是人类作为一种生物如何适应物理世界的方式,所以环境教育通常难以融入较为僵化、以分科为重点的学校教育[4]。这一背景下,以约翰·福尔克(John H. Falk)为代表的学者在探讨环境教育的基础上,创建出一个全新概念“自由选择学习(free-choice environmental learning)”,随着一系列研究成果的相继发表,此概念开始在国内外传播且影响甚大,尤其是在科学教育等校外教育领域。

我国有关此概念的研究始于近20年,截至2021年6月,除《将自由选择学习引入环境教育初探》(2009)[5]和《“自由选择学习”:一种新的非正式教育模式》[6]两文围绕“自由选择学习”议题展开了较为系统化的论述外,其余多是以碎片化的方式被偶尔提及。无论如何,目前从一手文献入手,阅读原始材料,从源头出发探讨的文章基本付诸阙如。因此,有必要从原始文献入手,从学理层面对“自由选择学习”概念的创建背景、基本内涵和发展演进进行一一梳理并予以述评。

1 自由选择学习概念的创建与传播

“自由选择学习(free-choice learning/free-choice environmental learning)”概念的创建者和奠基人为约翰·福尔克和林恩·迪尔金(Lynn D. Dierking)。代表学者还包括乔治·海因(George E. Hein)、斯科特·帕蒂森(Scott Pattison)、马丁·斯托克迪克(Martin Storksdieck)、朱迪恩·科克(Judith Koke)、乔·海姆立克(Joe E. Heimlich)、苏珊·伏尔特(Susan Foutz)等。

约翰·福尔克是加州大学伯克利分校生物学与教育学的联合博士,因此其论著*主要集中在教育学、生物学和心理学领域,包含《博物馆体验》(Museum Experience),《向博物馆学习:参观者的体验和意义的建构》(Learning from Museums: Visitor Experiences and the Making of Meaning)等合著5本,《實践中的原则:博物馆作为学习机构》(In Principle-In Practice: Museums as Learning Institutions)等编著2本,另有学术文章100多篇。其中,至少有3本著作和9篇文章与“自由选择学习”概念高度相关,同时95%问题解决型的文章,虽然关注的都是美国科学教育问题,但皆为“自由选择学习”概念重要性的力证。3本著作分别为《无限的经验:自由选择的学习如何改变教育》(Lessons without Limit: How Free-Choice Learning is Transforming Education)(2010)、《博物馆重复参观体验》(The Museum Experience Revisited)(2018)和《自由选择科学教育:我们如何在校外学习科学》(Free- Choice Science Education: How We Learn Science Outside of School)(2001),前两者是他与林恩·迪尔金合著,而后者则为1998年会议后针对“自由选择科学学习”议题的编著。迪尔金毕业于佛罗里达大学,获得科学教育博士学位,曾在史密森尼教育研究办公室、学习创新研究所等机构任职,尔后在俄勒冈州立大学教育学院研究院担任临时副院长,为《科学教育研究》(Journal for Research in Science Teaching)、《博物馆管理与策展》(Museum Management and Curatorship)等期刊的编委。可见,两位学者无论在受训背景上,还是学术历程上,都为“自由选择学习”概念的提出奠定了基础和创造了条件。具体来看,笔者认为可将“自由选择学习”的创建历程大致划分为三阶段:

1.1 学者的研究兴趣激发“自由选择学习”概念的萌芽

早在求学期间,福尔克已经对终身学习和校外学习产生浓厚的研究兴趣。1974年,当他完成有关校外学习的博士论文后,同年即在史密森尼切萨皮克湾环境研究中心(Smithsonians Chesapeake Bay Center for Environmental Research)创设了教育研究项目。1983年,福尔克建立并负责史密森尼教育研究办公室(Smithsonian Office of Educational Research),与此同时开展相关研究,包括环境[7]、新颖性[8]对学习的影响,以时间和行为之间的关系作为博物馆学习的预测因子[9]等。此外,他还创建了史密森家庭学习项目(Smithsonian Family Learning Project)。同时,另一位重要的代表性学者林恩·迪尔金对校外学习和科学教育研究也表现出极大的热忱,之后顺理成章地成为福尔克研究系列中举足轻重的合作伙伴。1982年,迪尔金等指出学校与校外学习机会之间存在紧密关联,探讨了激发非正式学习的好奇心和发现精神因素的必要性[10]。1983年,迪尔金等在爬梳科学教育领域相关研究的基础上,提出科学教育的实现需要依赖多种学习资源[11]。次年,迪尔金加盟史密森尼教育研究办公室,尔后与福尔克合作发表《预测观众的行为》(Predicting Visitor Behavior)一文,指出面对观众的自由选择学习,博物馆想要预测观众是否学习、如何学习和学到什么都是极其困难的[12]。这一时期迪尔金的相关文章主要探讨的是自由选择学习的重要性,博物馆与学校学习的差异,对学习发生的原因追本溯源,以及明确评估学习收效存在的困难等。同时,迪尔金还热衷于开展与家庭学习相关的研究[13]。

1.2 专门机构的创设推动“自由选择学习”概念的发展

事实上“自由选择学习”在当时仍是一个新兴的研究议题,若要持续围绕该议题展开讨论,以引起博物馆界关注并争取共识,困难重重。在史密森尼教育研究办公室被撤除后,福尔克于1986年又在美国马里兰州创建学习创新研究所(Institute for Learning Innovation),该研究所是一家非营利机构,所长由福尔克担任,其重要职能之一是为自由选择学习提供指导[14]。因此,机构主要致力于为全年龄段的人创造自由选择学习体验的机会,不久研究成果便呈现出指数级增长,自由选择学习的概念也逐步为博物馆同仁所获悉并日渐得到认同,学习创新研究所由此成为本领域研究的先驱和重镇。1992年,由迪尔金与福尔克合著的《博物馆体验》(The Museum Experience)一书出版,二人均认识到环境作为学习中介的重要性,并以各自的兴趣、经验和思想互为补充,为自由选择学习的深层研究奠定坚实基础[15]。1993,迪尔金加入学习创新研究所,担任该研究所的副所长。

自1994年起,学习创新研究所组织和主办全国性会议,并在自由选择学习领域积极发表论文等出版物,以此来推动和引导自由选择学习领域的相关研究与实践。1998年乔治·海因《学在博物馆》(Learning in Museum)一书的问世,成为博物馆教育领域的扛鼎之作,“自由选择学习”日益成为博物馆学研究中的重要议题[16]。1998年,以“自由选择学习”为主题的会议在洛杉矶召开。福尔克在会议成果的基础上,于2001年编辑并出版《自由选择科学教育:我们如何在校外学习科学》(Free- Choice Science Education: How We Learn Science Outside of School)一书,该书有助于研究人员、从业者和决策者之间在自由选择的科学学习方面展开交流和互动[17]。期间,非正式科学教育发展中心(Center for Advancement of Informal Science Education,CAISE)[18]等相关研究机构相继成立。福尔克和迪尔金随着研究的推进和深入,提出、发展并完善了自由选择学习中的情景学习模型(The Contextual Model of Learning)[19]。

1.3 不同机构的合作促使“自由选择学习”概念的传播

2003年俄勒冈州海洋局与学习创新研究所达成合作,共同开展自由选择学习项目[20]。自由选择学习的方式逐步在社会各界获得认同与支持。当时,海洋局还计划将俄勒冈州立大学(Oregon State University)不同学院联合起来,共同参与“自由选择学习”研究。2006年,俄勒冈州立大学决定聘请正、副所长福尔克和迪尔金担任自由选择STEM学习教授,以培养研究“自由选择学习”的下一代。于是,两位学者在俄勒冈州立大学创建了世界上首个“自由选择学习”的硕士项目,并开设博士相关课程。2009年,他们主办名为“2020愿景”(2020 Vision)的国际邀请会议,会议由美国国家科学基金会资助,受邀参会者包括K-12、大学教学和“自由选择学习”的研究人员。

2 “自由选择学习”概念的内涵与辨析

为了厘清“自由选择学习”这一术语的基本内涵,笔者试图从概念界定、关键词理解和相关概念比较3个层面展开较为全面的分析与论述。由于“自由选择学习”中的学习不同于日常语境下的学习,因此关键词主要指向的是“学习”一词。同时,“非正规、非正式教育”概念相较于“正规教育”已经深入人心,那么为何福尔克、迪尔金还要另起炉灶,创造出一个全新概念,此概念所蕴含的优劣势究竟为何,基于此,笔者将一一予以探析。

2.1 “自由选择學习”的概念界定

在人类历史发展的浩渺长河中,很长一段时间内并不存在将学习类型进行区分的必要。问题的关键在于自20世纪起,学校教育越来越成为主导学习的阵地,甚至会使人们误以为学校教育下产生的学习行为就等同于人类学习行为的全部。在回答什么是学习、如何组织学习以及怎样提升学习效果等问题时,学校教育几乎掌握了绝对话语权,其观念和做法深刻影响着民众对学习的认知、判断和实践。因此,至20世纪中期,部分研究者开始意识到学校教育中的学习行为与校外教育中的学习行为存在根本差异,必须要将两者进行有效区分并予以澄清。马克·圣约翰(Mark St. John)主张将正规教育系统和更为广泛的自由选择学习机构看作是独立的、更大的教育基础设施的一部分[21]。

正如上文所述,学校教育中的学习行为并不代表所有的学习行为,同时不同来源的学习行为存在本质差异,然而学校教育中的学习行为却越来越成为主导。鉴此,福尔克等人创建出“自由选择学习”概念[22],并于2005年在《论自由选择环境学习构建》(Free-choice Environmental Learning: Framing the Discussion)一文中将此概念明确地界定为:

当个人对自己的学习进行重大选择和控制时所发生的学习类型。这种类型通常(但不一定)发生在校外。指的是在国家公园、自然中心、自然历史博物馆、动物园和水族馆、各种社区组织,以及通过印刷品和媒体(包括互联网)定期进行的自主学习[23]。

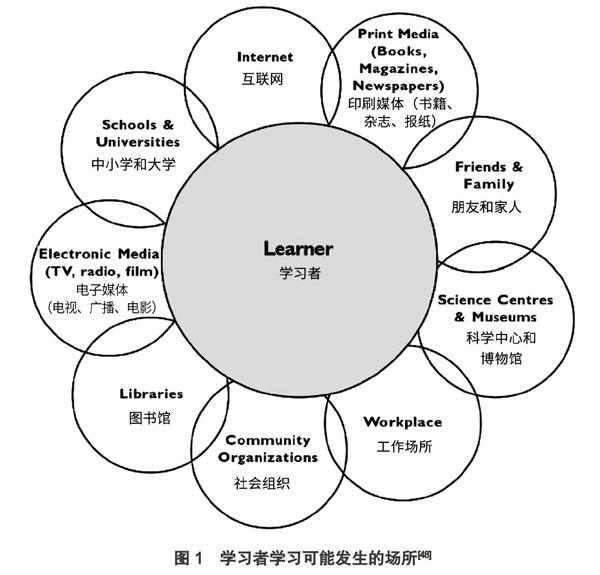

从上述概念界定中,大致可以判断:自由选择学习通常发生在环境教育背景下,由学习者自己选择和控制,地点多在校外。至少具备4大特征:自由选择、非连续性、自主性和自愿性[24]。总体来看,学习行为贯穿于人的一生,通常以不同方式,在各个地方持续发生(图1),基本可归为3大来源:学校、工作场所和自由选择学习机构[25]。3大来源对于人的终身学习都至关重要。但相较而言,自由选择学习机构最为轻松,也最强调主体性,无论是频繁还是偶尔的学习,无论深刻还是浅显的学习都被允许。福尔克指出,自由选择学习是校外学习中最常出现的学习类型[26]。由于学习者在该类来源中有可能探索感兴趣的任何主题,所以其通常能有效地满足人们个性化的成长需求。然而长期以来,这类学习的价值或潜能却一直被忽视或低估。

2.2 对概念中“学习”一词的理解

我们知道在学校与非学校环境,以及个体背景存在差异的因素作用下,学习迥乎不同。而要为这些不同环境下的学习找到恰当的术语,使之符合并有助于揭示各类学习的性质,其难度可想而知。这一背景下,“自由选择学习”概念得以创建。事实上理解此概念中的“自由选择”一词并不困难,但要弄明白“学习”一词并非易事,因为该词汇颇具争议,霍莫斯(Len Holmes)认为“学习”已是一个“受污染”的概念[27],所以要真正理解“自由选择学习”概念,有必要对其中的关键词“学习”进行解析,进而予以明确。

毋庸置疑,“学习”是一个较难界定的概念,但如何理解“学习”也是我们千百年来一直在思考的问题,而用科学方法对“学习”进行研究,大概是近100多年的事。即便如此,在20世纪70、80年代前,“学习”还一直被认为是一个不太复杂的过程,只发生在大脑特定区域,其变化可被预测,变化是由简单的因果关系决定的[28]。这是传统意义上对“学习”的认识,但可以肯定的是“自由选择学习”中的“学习”并非指传统意义上的“学习”。正如上文所述,传统意义上的“学习”认为其是一种线性和可预测的知识积累[29],对应的是狭义的“学习”,是学习者通过观察、阅读、听讲、思考和练习等方式和途径所获的知识、技能、情感和态度的过程[30]。这一种“学习”属于传递-吸收模式,认为每个人以相同的方式获得相同的刺激,最终收获相同的学习结果。

但后来的认知与神经科学研究表明,学习过程并非线性发展,它的发生不仅涉及大脑多个区域,还深受大脑以外的身体和环境影响,并且不太容易预测,变化是多重因素作用的结果。所以,即便是相同的刺激,也会造成个人的不同反应,每个人的神经系统各不相同,因此反应也会千差万别[31]。可见,学习是高度个性化的,同时也与学习发生的环境紧密相关。据此,福尔克、迪尔金将“学习”概念界定为:学习是人们通过一个持续的过程,将过去的经历和现在关联起来,将现在发生之事与过去之事关联起来;学习是个人与其社会(文化和物质环境)之间的对话;学习是一种情境驅动的努力,为了在世界上生存和发展而创造意义[32]。由此可见,“自由选择学习”中的“学习”是一个较为宽泛的概念,其对应的是广义的“学习”,是指人和动物在生活、工作过程中,通过获取经验而引起行为和心理的相对持续的变化[33]。

综上,理解博物馆中的学习并不容易[34]。相关研究主要集中在美国,多数是针对科学博物馆开展的,福尔克是领军人物之一。此类研究主要涉及3方面内容:“学习”是一个花费时间积累的过程[35];“学习”取决于个人需求、兴趣和动机[36];“学习”是融入社会的过程[37]。尽管以福尔克为代表的北美派,研究成果卓著,但也遭到一些非北美派学者的质疑,如英国的艾琳·胡珀-格林希尔(Eilean Hooper-Greenhill)。胡珀-格林希尔认为,福尔克等有关“学习”的讨论存在两个问题:一是围绕文化概念采用生态学方法;二是强调学习与功能主义的关系[38]。她指出其研究根植于行为主义理论,关注的是学习生态中学习者学习行为可测量的变化,所以带着北美的实用主义痕迹[39]。笔者认为,尽管福尔克等提出的学习概念和相关研究存在一些科学主义和忽视非认知的缺陷,但总体而言,其尝试通过问题成因的溯源,为我们梳理出影响学习的复杂因素,对提升学习效果而言是不无裨益的。

2.3 “自由选择学习”相较相关概念的优劣势

事实上,在“自由选择学习”概念诞生前,非正规、非正式教育等术语已经被沿用了几十年,那么为何还要创造出一个全新概念?相较于这些术语,“自由选择学习”概念究竟有何优劣势?

首先,回溯非正规、非正式教育等术语诞生背景。1946年,由约瑟芬·麦卡利斯特·布鲁(Josephine Macalister Brew)撰写的《非正式教育:冒险和反思》(Informal Education:Adventure and Reflections)一书出版,该书是有关非正规/非正式教育的首部专著。实际在此之前,已有不少教育思想家和社会活动家,通过各种活动将这一思想在民间进行传播和推广。1974年,菲利普·库姆斯(Philips H. Coombs)和曼苏尔·艾哈迈德(Manzoor Ahmed)首次对“formal education”、“informal education”、“non-formal education”3组概念进行区分[40],分别对应正式教育、非正式教育和非正规教育。其中,非正式教育和非正规教育的差异在于非正规教育更为强调系统性[41]。在我国,由于学者冯巍等人引用了OECD成员国的各位教育部长在1996年签署宣言的相关内容,认为终身教育包括正规教育(formal education)、非正规教育(non-formal education)和非正式教育(informal education)[42],因此,在描述3类教育时,不少研究者会采用这一译法,笔者在文中也主要沿用该译法。随着非正规、非正式概念的推衍扩散,至20世纪70年代,博物馆专业人员和环境教育工作者为了将他们所从事的事业,与以学校为基础的教育区分开来,开始纷纷采用非正规和非正式教育概念。此后,这两个概念逐步得到教育界认可,这两类教育所代表的机构,以及其所从事的工作也得以明确。尽管如此,福尔克、迪尔金却没有陷入世俗化迷思,而是特立独行地指出用“非正规、非正式教育”来匹配非学校环境下的学习,是不合适的[43]。

其次,探究“自由选择学习”概念可能具备的优势。目前我国的相关研究将“自由选择学习”视为一种新的非正式教育模式[44]。当我们想要讨论“自由选择学习”概念的优势时,思路是从这一概念对非正规和非正式教育概念的补缺入手,主要从两个角度展开:一是厘清正规教育与非正规、非正式教育概念界定的依据。当我们使用正规、非正规、非正式3个词作为教育的定语时,发现区分这些概念的依据主要是教育发生的物理环境,即:如果教育是在学校环境中完成的,那么就是正规教育,而一旦是在非学校环境,那么就是非正规、非正式教育。我们不妨来举一例,将一堂知识传递类的课程从学校教室搬到博物馆教室进行教授,两者是否真的存在区别?或者在学校里组织一场开放式的体验活动与在博物馆里组织,两者又有何差异?事实上,虽然开展两类活动的物理环境不同,但它们的内容和形式大同小异,更关键的是两类教育的性质趋同。可见,从物理环境的维度对教育类型进行区分,并不能触及教育的本质问题。而“自由选择学习”概念则不同,此概念能有效地区分其与多数学校教育的本质特征,即自由选择学习主要是由学习者独特的内在需求与兴趣驱动,而学校教育主要是由外部强加的权威及其制度驱动。前者不一定像后者那样系统,但却是学习者的自主表达,具备一定的社会建构性。二是正规教育与非正规、非正式教育之间隐匿着教育主导权力的分配问题。一般来说,“正规”所指对象通常是处于相对合法且重要的位置,这一点亦与当前教育现状高度吻合。从某种程度上来说,“正规”与“非正规、非正式”的概念区分,似乎暗示着学校教育难以撼动的绝对话语权,这也将导致人们忽视或弱化非学校教育,无意间地造成对此类教育隐性地“打压”。笔者并不主张替这3类教育人为地贴上标签。一方面正规教育相较于终身学习,虽然极其重要,但却相对短暂。据统计,一个人生命中90%的时间是在校外度过的[45]。过分突显或强调学校教育的统治地位并不一定可取。非学校教育从时间的跨度来看,是大有可为的。另一方面,未来的人才需求促使我们重新审视当下的教育资源和教育目标。美国先进科学协会发布的《2061计划》提出未来儿童应具备:好奇心、尊重实证、批判性思考、灵活性和对世界变化的敏感[46]。而正规的学校教育在达成这些目标方面面临着一些无法克服的制约瓶颈,如项目探究、建构主义、合作学习等,可见未来需要对教育资源进行重组与整合,以调整结构和方向。因此,非学校教育很可能在未来教育系统中占据更加重要的位置,而非正规或非正式教育的提法很可能会矮化这类教育的潜能与价值。而“自由选择学习”概念的出现,能有效避免人为的主次区分和权力分配,不仅如此,还能突显这类教育的自由选择特性,使学习者意识到自身可以进行控制,并强调以学习者为中心的建构。

最后,澄清“自由选择学习”概念可能携带的劣势。此概念的可能劣势同样涉及两方面:一是自由选择学习中的“自由”是否存在界限?用“自由”一词来形容选择,某种程度是相较于正规教育而言的,意指学校学习是相对不自由的。如暑假作业要求学生去某博物馆参观,学生虽然可能也有参观意愿,但无论是否存在这种意愿,学生无法自由选择而必须前往。强调“自由”是否存在界限的意义似乎不大,对于学习者来说,更重要的是让他们意识到拥有选择的资格和对象,并且这些选择是合理和理想的,他们可以从这些选择中进行选择[47]。但不得不承认的是,选择必然是有限的,所以即便是自由选择,也是有限的自由选择,同时也会因人而异,当诸多选择呈现在我们面前时,有些人可能会觉得选项多元而丰富,而有些人则会觉得缺乏可选对象。所以,对于博物馆等自由選择学习机构来说,展览需要为观众提供尽可能多的选择,让他们都能找到合适的入口,从而使更多受众能真实感受到以备他们选择的有意义选项。换言之,自由选择的背后是博物馆等机构的有效作为。二是自由选择学习是否意味着排斥合理的教授?答案是否定的。自由选择学习很容易让我们误以为,既然让人们自由选择学习,那么博物馆等机构就可以听之任之,做甩手掌柜。但事实上并非如此,以博物馆为例,策展人虽然不像学校老师那样直接站在讲台前向学生教授,但策展人会站在幕后,制定传播目的、策划内容结构、安排故事线、选择合适展品和编写说明文字,所有的幕后工作是希望观众能按照自己的策展意图进行参观并获悉有意义的体验。显然,这是一种间接的传授,并非不传授,甚至有些博物馆为了间接传授能更为有效,还会在策展团队中安排释展人,使其成为与观众沟通成功的桥梁。而在教育活动中,讲解员等博物馆教师的教授活动就更为直接,俨然成为观众自由选择学习的重要助推者。

3 “自由选择学习”概念的演进与未来

人类社会发展至今,我们始终在不断地学习,这一点似乎从未改变,但改变的是我们的学习内容及其丰富程度。同时,我们对于学习的方式以及对学习的理解也在不断加深。20世纪初创建的行为主义学习理论,其基本假设为:给定类型的刺激会导致给定类型的反应。在该解释机制下,学习策略更倾向于采取以教师为中心的说教模式。随着现代脑科学的蓬勃发展,研究者发现学习并非是行为主义认为的从刺激到反应的直接过程,而是多重因素影响下的建构过程,属于建构主义学习模式[49]。学习者基于不同的认知框架,在自身的学习经验基础上,形成独特的、高度个性化的图景[50]。因此,从建构主义思路来看,观众在博物馆里学习,不只是博物馆希望观众学习什么,更多时候是观众选择学习什么。

同时,21世纪是休闲和学习一体化的时代,因此增值休闲体验成为机构争夺受众时间的重要举措,鼓励自由选择学习成为行之有效的一种做法。博物馆作为自由选择学习的重要机构,在信息时代不能再像工业时代那样,只强调参观数量,而更应关注参观质量,以促使观众理解、思考,甚至启蒙。所以,如何控制观众注意力,以促成他们自由选择,从而开发或支持观众兴趣,并服务于他们的多元动机,成为博物馆工作的重中之重。推动与实现观众的自由选择学习,无疑成为博物馆未来几十年的奋斗目标。

在上述“加深理解学习”和“休闲学习时代特点”的双重因素作用下,“自由选择学习”的概念不断被继承、发展和传播。尤其是学习创新研究所,由于其聚焦于“自由选择学习”研究,所以在博物馆的学习理论与方法方面硕果累累。研究主要通过观众研究展开,以“更好地理解自由选择学习环境下的观众行为、态度、兴趣、动机和学习情况,以及他们的参与所带来的结果和影响”为研究目的,主要涉及博物馆展览研究、观众分众、技术影响、场馆学习等方面内容[51]。为了应对自由选择学习体验的复杂性和深层次问题,有关“自由选择学习”的研究通常拥有5大特征:即考虑个人参观动机和策略、强调时间对学习的影响、尊重学习发生的情境化、对学习收效持开放态度、更为重视意义与现实建构的效度而非信度[52]。同时,还发展出回应性的研究方法[53],如个人意涵图(Personal meaning mapping)。

不难发现,“自由选择学习”研究推动了博物馆学习研究的开展和深入,也促进了不同学科对人类学习规律的关注。笔者认为未来研究可从三个维度加以拓展和深化:其一,针对学习者个体,探究自由选择学习在博物馆环境中的发生机制及其影响因素。其二,针对博物馆机构,讨论如何通过专业化的展教活动,提供观众足够的有效选择,以有的放矢地影响甚至是控制观众注意力。其三,针对整体教育资源,将博物馆环境中的自由选择学习,横向置于整个教育生态系统,或纵向置于整个终身学习系统,研究其在这些系统中所处的地位、应承担的功能以及如何有效发挥。

4 结论与反思

本文主要立足于一手文献,从学理层面爬梳“自由选择学习”概念形成的3方面内容,并围绕内容展开述评。首先,厘清概念的创建背景。在简要回溯相关学者受训背景和学术历程的基础上,将“自由选择学习”概念创建的历程,具体划分为学者的研究兴趣激发概念萌芽、专门机构的创设推动概念发展、不同机构的合作促使概念傳播3个阶段。其次,明确概念的基本内涵。通过对“自由选择学习”概念的界定、就关键词“学习”的解析和同类概念的优劣势比较3个维度,全面且深入地理解“自由选择学习”概念的基本内涵。最后,探讨概念的发展演进。随着我们对学习理解的深入,以及休闲学习时代的需求突显,“自由选择学习”概念的相关研究获得发展并得以传播。其中,学习创新研究所是本领域研究的集大成者,该研究所贡献的研究论著涉及4方面内容,蕴含5大特征,为博物馆和其他机构的学习创建者提供理论和方法指导。笔者认为未来本领域的研究可基于学习者个体、博物馆机构和整体教育资源3方面进行拓展加深。

通过对“自由选择学习”概念相关内容的分析与思考,不难发现此概念展现出的是一种尊重学习主体的积极姿态:如果说学校学习是一种机构驱动、自上而下的学习,那么自由选择学习则是一种自我驱动、自下而上的学习,除了机构的理念、环境,受众的需求和动机更为深刻地影响着他们的学习效果[54],从而构成每个人独特的终身学习历程。然而遗憾的是,尽管在20世纪的最后20年里,“自由选择学习”领域的研究成果呈明显增长趋势,但是在此发展过程中,我们对于“自由选择学习”术语始终混淆不清。因此,笔者希望从本体论和认识论层面尝试对“自由选择学习”概念的创建、内涵和发展进行梳理和述评,从而使该术语变得更为清晰,以便为后续从方法论层面探讨“怎么做”奠定初步基础。同时,我们也要认识到在急速变化的世界,即便是作为新概念的“自由选择学习”也将发生适应性改变,因此我们对它的理解也不可能一成不变。此外,不得不承认,“自由选择学习”过于强调观众参观博物馆中的认知效果,而弱化审美、休闲等其他多元的体验效果,这些在未来的研究中同样亟待补缺和完善。

无论如何,世界范围内的教育正在悄然发生一场变革,变革的中心不是学校这样的传统学习机构,而是由兴趣和需求驱动的自由学习机构[55]。这场变革是从以学校为中心到以学生为中心,从教育到学习,从少数到多数,从单一学科知识到综合性知识,从绝对知识到相对知识,从死记硬背到有反思的学习[56]。新教育实验发起人朱永新指出:学校是伴随工业革命而产生的,未来学校将被学习中心所取代,教育从形式到内容都将发生深刻变化[57]。博物馆无疑是未来学习中心的重要构成,然而就如何在博物馆环境中开展最好的学习,我们目前依然没有清晰的认知,这对于以教育为首要功能的博物馆来说可能是一个讽刺。“自由选择学习”概念在博物馆界被明确提出,以及由其推动的博物馆学习研究和实践犹如一道曙光,正如阿尔贝·加缪所言:“所有伟大的行为和伟大的思想都有一个微不足道的发端[58]。”我们要做的是:为冲破迷雾而赓续前行以照亮前路!

参考文献:

[1]Melinda M M. A Postmodern Puzzle: Rewriting the Place of the Visitor in the Art Museum Education[J]. Studies in Art Education, 2005, 46(4): 356.

[2]Elliott Kai-Kee. Professional Organizations and the Professionalizing of Practice: The Role of MER, EdCom, and the NAEA Museum Education Division, 1969-2002[J]. The Journal of Museum Education, 2012, 37(2):13-23.

[3]John H F. Free-choice Environmental Learning: Framing the Discussion[J]. Environmental Education Research, 2005, 11(3): 265.

[4]同[3]267.

[5]李国敏,常向阳,陈南,等.将自由选择学习引入环境教育初探[C]//中国可持续发展研究会.2009中国可持续发展论坛暨中国可持续发展研究会学术年会论文集(上册).北京:中国可持续发展研究会,2009:395-398.

[6]许谷渊.“自由选择学习”:一种新的非正式教育模式[J].世界科学,2007(06):43-44.

[7]John D B, John H F. Development of Visual Preference for Natural Environments[J]. Environment and Behavior, 1982, 14(1): 5-28.

[8]John H F, W.Wade M, John DB. The Novel Field-trip Phenomenon: Adjustment to Novel Settings Interferes with Task Learning[J]. Journal of Research in Science Teaching, 1978, 15(2): 127-134.

[9]John H F. Time and Behavior as Predictors of Learning[J]. Science Education, 1983, 67(2): 267-276.

[10]John J K, Jr, Lynn D S. Learning Science in Informal Settings Outside the Classroom[M]// Mary Budd Rowe (Ed.). Education in the 80s: Science. Washington, DC: National Education Association, 1982: 52-62.

[11]John J K, Jr, Sarah JL, Lynn D S. A Framework for Conceptualizing Research in Natural History Museums and Science Centers[J]. Journal of Research in Science Teaching, 1983, 20(4): 325-339.

[12]John H F, John J. K Jr, Lynn D D, et al. Predicting Visitor Behavior[J]. Curator: The Museum Journal, 1985, 28(4): 249-258.

[13]Lynn D. Parent-Child Interactions in a Free Choice Learning Setting: An Examination of Attention Directing Behaviors[D]. Florida: University of Florida, 1987.

[14]同[6] 44.

[15]Léonie J R. John Falk and Lynn Dierking: Building the Field of Informal/Free-choice Science Education[J]. Cultural Studies of Science Education, 2016, 11: 127-146.

[16]George E H. Learning in the Museum[M]. London & New York: Routledge, 1998.

[17]John H. F (Ed.). Free-Choice Science Education: How We Learn Science Outside of School[M]. New York: Teachers College Press, 2001: 5.

[18]CAISE. About CAISE[EB/OL]. (2021-07-08)[2021-07-08].https://www.informalscience.org/about-caise.

[19]John H F, Lynn D D. Learning from Museums: Visitor Experiences and the Making of Meaning[M]. Walnut Creek, CA: AltaMira, 2000.

[20]同[6] 44.

[21]Mark St. John. Measuring the Interim Performance of the Regional Educational Laboratory in the Educational Research Development and Dissemination Infrastructure: What Are the Benchmarks and Indicators of Success? [R/OL]. (1998-11-16)[2021-07-06]. https://inverness-research.org/reports/1998-11-Rpt-DOE-RegionalEducLab.PDF.

[22]John H F, Lynn D D. Free-choice Learning: An Alternative Term to Informal Learning? [J]. Informal Learning Environments Newsletter, 1998, 2(1).

[23]同[3]270.

[24]同[17]7.

[25]Lynn D D. Lessons Without Limit: How Free-choice Learning is Transforming Science and Technology Education[J]. História, Ciências, Saúde - Manguinhos, 2005(5): 148.

[26]同[17]6.

[27]Len H. Is "Learning" a Contaminated Concept?[Z/OL]. (2000-11-08)[2021-07-06]. http://www.re-skill.org.uk/papers/ contaminated.htm.

[28]同[3]268.

[29]Jeremy R. Learning in Interactive Environments: Prior Knowledge and New Experience[M]//John H F, Lynn DD (Eds.). Public Institution for Personal Learning: Establish a Research Agenda. Washington, DC: American Association of Museums, 1995: 37-51.

[30]勾訓,黄胜主编.心理学新编[M].成都:西南交通大学出版社,2018:242.

[31]同[3]268.

[32]John H F, Lynn D D. Learning from Museums: Visitor Experiences and the Making of Meaning[M]. Walnut Creek, CA: AltaMira, 2000:136.

[33]同[30]242.

[34]同[16]135.

[35]Elliott A M, Carolyn M. Young Adolescents and Discretionary Time Use: The Nature of Life Outside of School[R]. Washington DC: Carnegie Council on Adolescent Development, 1991.

[36]John H F, Theano M, Douglas C. The Effect of Visitor's Agendas on Museum Learning[J]. Curator, 1998, 41(2): 107-120.

[37]Barbara R, Jean L(Eds.). Everyday Cognition: Its Development in Social Context[M]. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1984.

[38]艾琳·胡珀-格林希尔.博物馆与教育:目的、方法及成效[M].蒋臻颖,译.上海:上海科技教育出版社,2016:34-36.

[39]同[38]34-36.

[40]Philip H. Coombs, Manzoor Ahmed. Attacking Rural Poverty: How Nonformal Education Can Help[M]. Baltimore & London: The Johns Hopkins University Press, 1974.

[41]Thomas J. La Belle. Formal, Nonformal and Informal Education: A Holistic Perspective on Lifelong Learning[J]. International Review of Education, 1982, 28(2): 159-175.

[42]魏贤超,王小飞,等.价值教育散论[M].武汉:武汉大学出版社,2017:293.

[43]同[13];同[19]136.

[44]同[42]300.

[45]同[6]43.

[46]美国科学促进协会.面向全体美国人的科学[M]. 中国科学技术协会,译.北京:科学普及出版社,2001:157.

[47]同[3]273.

[48]同[25]153.

[49]Robert S. A Celebration of Neurons: An Educator's Guide to the Human Brain[M]. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development, 1995.

[50]John H F, Lynn D D, Marianna A. Living in a Learning Society: Museums and Free-choice Learning[M]//Sharon M (Ed.). A Companion to Museum Studies. Malden, Oxford, Victoria: Blackwell Publishing Ltd, 2006: 325.

[51]约翰·福尔克,朱迪思·科克.博物馆观众研究:过去、现状和未来[J].吴蘅,译. 东南文化,2020(01):147-150.

[52]同[50]329-332.

[53]同[50]332-334.

[54]同[3]271.

[55]同[25]146.

[56]Peter J, John H, Colin G. The Theory and Practice of Learning[M]. 2nd ed. London & Sterling, VA: Kogan Page, 2003: 1-2.

[57]朱永新.未来学校:重新定义教育[M].北京:中信出版社,2019:1-27.

[58]阿尔贝·加缪.西西弗神话[M].江佳佳,译.福州:海峡文艺出版社,2020:13.

作者简介:周婧景(1981-),女,复旦大学文物与博物馆学系副教授,主要研究方向:博物馆儿童展示教育研究、博物馆展示设计研究、博物馆观众研究、博物馆学理论与方法,E-mail:jjzhou@fudan.edu.cn。

Forming and Commenting of the Concept "Free-Choice Learning" of the Museum// ZHOU Jingjing, LAI Yingying

Author's Address Department of Cultural Heritage and Museology, Fudan University, E-mail: jjzhou@fudan.edu.cn.

Abstract Learning often occurs in multiple environments, and companies the whole life process of an individual. In the 1980s, with the transferring of the philosophy "From Teaching to Learning" in the normal education field involving in the museum field, scholars, represented by John H. Falk, created a brand new concept "free-choice learning/free-choice environmental learning" on the basis of probing into the environmental education. The establishment of the concept generally went through 3 stages, referring to "learning experiences where the learner exercises a large degree of choice and control over the what, when, and why of learning—play a major role in lifelong learning". The learning in this concept is not the learningin the traditional manner, and compared with the homogeneous concepts, "free-choice learning" features uniquely whether in the disclosure of the educational property, or in the expression of the value of education. The innovative researches on learning of the United States have been fruitful in the field of free-choice learning, promoting the communication of the concept at home and abroad with great impact. But currently there is still no clear perception on how to carry out the best learning in the museum. The future researches can be explored and deepened in three dimensions on the learning individual, museum institutions and overall educational resources.

Keywords Free-choice learning, Museum learning, Educational reform