卡瓦格博山地绿洲的外部空间命名

——以德钦藏族的生态认知为视角

2021-09-13章忠云

章忠云 郭 净

一、外部空间的生态认知

卡瓦格博(kha-ba-dkar-po)海拔6740米,是怒山山脉的主峰及怒江和澜沧江的分水岭,也是云南省德钦县和西藏自治区察隅县的界山。这座雪山占据三江并流地区的制高点,因其生物多样性和文化多样性而成为学术界和环保界关注的对象。

本文是笔者关于卡瓦格博生物文化多样性系列研究的阶段成果之一,我们的讨论依据十多年田野调查的经验,以及藏汉文献分析的工作,使用的理论概念有两个。

一个为“自然圣境”(natural sacred sites),它特指由当地生态环境和与之共存的地方性文化所构成的整体景观,是“由原住民族和当地人公认的赋有精神和信仰文化意义的自然地域。因为它把自然系统和人类文化信仰系统融合到一起,对自然境观赋予一个特定的文化含义”(1)《自然圣境与生物多样性保护国际研讨会简报》,《人与生物圈通讯》2003年第3期。。这一概念最早出现于民族植物学圈内,20世纪80年代,中国、印度、英国、美国等国家均开展了相关研究。1992年在美国弗吉尼亚大学的会议上将其命名为“自然圣境”,1998年,在联合国教科文组织主持召开的西双版纳自然圣境会议,以及2003年在昆明市召开的“自然圣境对生物多样性保护的重要性”国际会议上对其做了科学定义,2005年在东京市召开的SNS与文化景观学术研讨会,确认了这一概念对生物多样性保护的意义(2)裴盛基:《自然圣境与生物多样性保护》,《中央民族大学学报(自然科学版)》2015年第4期。。自然圣境不是一个纯自然的生态系统,而是人与自然长期相互影响、相互干扰而形成的 “人—地”生态系统。这一概念超越了自然与文化二分的世界观,强调传统知识在生物保护研究中的重要性。

另一个概念是外部空间(phyivi-bar-stong)与内部空间(nang-khul-gyi-bar-stong),这原本是藏传佛教用语,在此前的研究中(3)参见迪庆子课题调查组:《滇西北大河流域保护与行动计划文化模块迪庆子课题最终报告》(Yunnan Great Rivers Conservation and Development Project:Culture ModuleFinal Report on the Culture Diversity of Diqing), 2000年8月16日(未刊稿)。我们发现,这两个空间的划分是当地人对卡瓦格博自然圣境命名与分类的基础。近年,青海省果洛“年保玉则生态环境保护协会”发表的《年保玉则志》(4)年保玉则生态环境保护协会:《年保玉则志》,北京:中国藏学出版社,2019年。,对藏族神山信仰“三个世界”的理论梳理,让我们找到了将云南省的地方性知识与藏文化整体性世界观连接起来的入口。

(一)卡瓦格博自然景观综述

卡瓦格博的藏文原意是“白色的雪”,有关它的记载,最早出现在一千多年以前的藏文典籍中。进入20世纪后期,有关卡瓦格博的科学探索才起步,因缺乏大比例尺地形图,云南省最高峰的桂冠一直戴在海拔5596米的玉龙雪山主峰扇子陡头上。直到1980年,经过初步的地质和林业调查,云南省林业勘察大队才公布了该雪山的基本资料,如海拔高度、经纬度、地形特征和地质状况,确立了此山作为云南省最高峰的地位(5)吕培炎:《云南第一高峰——梅里雪山》,《云南林业规划》1980年第3期;陈永森:《云南第一峰——梅里雪山简介》,《云南师范学院学报(哲学社会科学版)》1980年第2期。。1991年梅里山难和随之而来的旅游开发,提高了这座雪山在公众中的关注度,也促进了相关的科学研究。从20世纪90年代以来,针对“梅里雪山”及周边山地(如白马雪山)的地理、冰川、生物研究逐渐增多,如云南大学生态学家朱维明、欧晓昆、张志明,原大自然保护协会专家马建忠、Bob Moseley,迪庆州植物学者方震东、彭建生、潘发生,IBE影像生物多样性调查所等均发布过重要成果。

卡瓦格博山群所处地域在地质上为纵向岭谷地貌,其与季风、降雨、温度等多重因素综合作用,形成了随海拔高度变化的垂直气候带和生态系统,从海拔2000米左右的干热河谷到6000米以上的冰雪区域,共有六个气候带:亚热带、暖温带、温带、寒温带、亚寒带、寒带,以及九个植物分布带:干热河谷灌丛、常绿阔叶林、针阔混交林、暖性针叶林、温性针叶林、高山灌丛、高山草甸、流石滩、冰雪带(6)马建忠、白马康主、韩明跃:《梅里雪山生物多样性保护研究》,昆明:云南科技出版社,2011年,第35-36页。。据研究,该地区植物物种的丰富度,在海拔3000~4000米的范围内达到最高(7)冯欣:《梅里雪山沿海拔梯度植物物种丰富度研究及Repoprt法则的检验》,昆明:云南大学硕士学位论文,2013年。。

滇西北因其突出的生物多样性特征,早在19世纪就受到西方植物学界的关注。20世纪90年代以来,喜马拉雅东部和横断山地的生物多样性再次引起国际社会的注意,包括世界保护联盟(IUCN)、世界野生动物基金会(WWF)、保护国际(CI)、大自然保护协会(TNC)等机构均把该地区列为全球生物多样性保护的热点。长期在德钦工作的TNC环保专家Bob Moseley(木保山)特别指出,卡瓦格博“地处偏僻,多数生态系统完好无损,生态系统的质量和突出的多样性集中在一个小小的地区内,对生物多样性的保护而言是个良好的机会”;这座雪山“也代表了重要的生物环,它连接着两个国家级自然保护区,即澜沧江—怒江以东的白茫雪山自然保护区和怒江西岸的高黎贡山自然保护区”(8)Bob Moseley:《梅里雪山生物多样性的重要性》,《2001德钦年鉴》,昆明:云南美术出版社,2001年,第42页。。

在国际合作的背景下,云南省政府于2006年开始探索国家公园的保护模式,截至2013年底,云南省建立了八个国家公园(9)杨芳:《云南国家公园的探索与实践》,《云南林业》2014年第2期。,其中的“梅里雪山国家公园”(10)关于“卡瓦格博”和“梅里雪山”这两个山名的辨析,详见郭净:《雪山之书》,昆明:云南人民出版社,2012年,第10章。建于2009年。根据《云南省人民政府关于同意香格里拉梅里雪山国家公园总体规划的批复》(云政复2009〔10号〕),梅里雪山国家公园的范围为:东起国道214线和德维公路,西至梅里雪山西藏自治区与云南省山脊线省界,南以德钦县燕门乡与云岭乡界为界,北至说拉垭口以北的第一道山脊线。梅里雪山国家公园规划面积 961.281平方公里,占德钦县总面积的12.5%左右,包括德钦县升平镇、云岭乡、佛山乡的 16个自然村, 2010年,公园内有居民2600户约13000多人(11)马建忠、杨佳华、韩明跃,等:《梅里雪山国家公园生物多样性保护规划方法研究》,《林业调查规划》2010年第3期。。

自1990年代后期以来,中国西部山地的环境保护实践,从一开始就突破了完全由政府主导,仅关注生物多样性的局限,将当地社区的参与和传统知识的运用纳入实践和理论探索的框架中,引导我们把本土的“神山”与外来的“自然环境”这两个不同的概念结合到“自然圣境”的理论构架中予以考察。在这一时期,由洛桑·灵智多杰率领的团队启动了青藏高原生态环境保护框架下的青藏高原山水文化调查,北京的“山水自然保护中心”,云南的“白玛山地文化研究中心”“乡村之眼”“生物多样性和传统知识研究会”,德钦县的“卡瓦格博文化社”,青海“雪境”,香港“社区伙伴”等环保机构也在该区域持续推动本土化的环保行动和保护生物学研究(12)这些研究主要有罗桑·灵智多杰《青藏高原山水文化》、吕植《三江源生物多样性保护》、王昊《三江源生物多样性的田野研究》等系列丛书。。其中,卡瓦格博始终是一个备受关注的对象。

(二)干热河谷中的绿洲

在滇川藏交界地带,有两类基本的地貌形态,一类是高山草甸,另一类是山地峡谷(13)郭净:《滇西北地区经济与社会发展研究》,吴良镛:《滇西北人居环境可持续发展规划研究》,昆明:云南大学出版社,2000年。。在长期适应这两种生态环境的过程中,形成了两种类型的藏族社区:高山草甸型社区,即岗巴(sgang-pa,高地牧人)牧区文化范畴,和山地峡谷型社区,即绒巴(rong-pa,谷地农人)农区文化范畴,在《格萨尔史诗》中,二者分别属于“行国”和“居国”两种相对应的文化形态(14)史继忠:《论游牧文化圈》,《贵州社会科学》2001年2期。。前者所处的环境是海拔3000米以上的地带,分布着成片的高山草甸,适合一些生长期短、光照长、耐低温的植物繁衍,如苔草、龙胆、牛毛草等高山矮草群落,还有众多的湖泊、河流和大面积的可利用草场,具有较好的牧业条件,此类社区在香格里拉市(原中甸县)所占比重较大。从1990年代后期该市的土地资源来看,农业用地(包括水田和旱地)共计约19万亩,占总土地面积的4.5%;而牧业用地为126万多亩,占总土地面积的49%(15)齐扎拉:《中国藏区县域经济探索》,昆明:云南民族出版社,1997年,第60-71页。。加上相对贫瘠的土壤和寒冷的气候,限制了种植业的发展,却有利于畜牧业的发展。故这类地区的藏族自古以来就注重畜牧,即使兼营种植业的村庄也是如此。

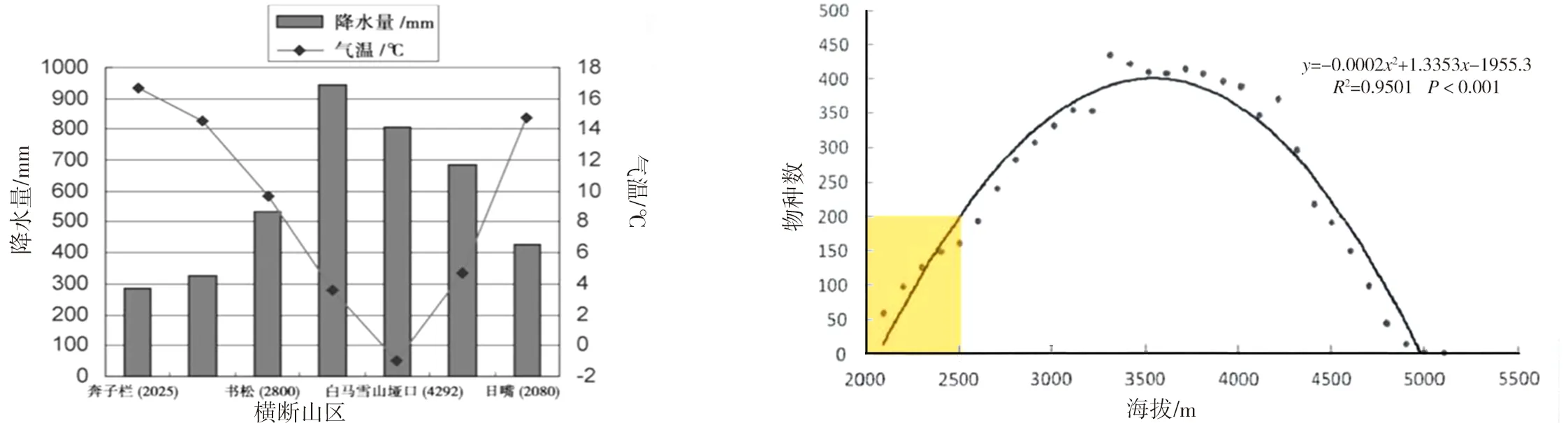

但在山地峡谷,社区的持久生存并不能完全仰仗自然的恩赐。如图1所示,2500米以下的澜沧江河谷属于焚风地带,气候干热,降水稀少,并不适宜植被生长。

图1比较了德钦县几个主要地段因海拔高度和气温不同导致的降水量差异,可看出,该区域降水集中在3000米以上的亚高山和高山寒冷地带,海拔2500米以下的干热河谷降水量最少。

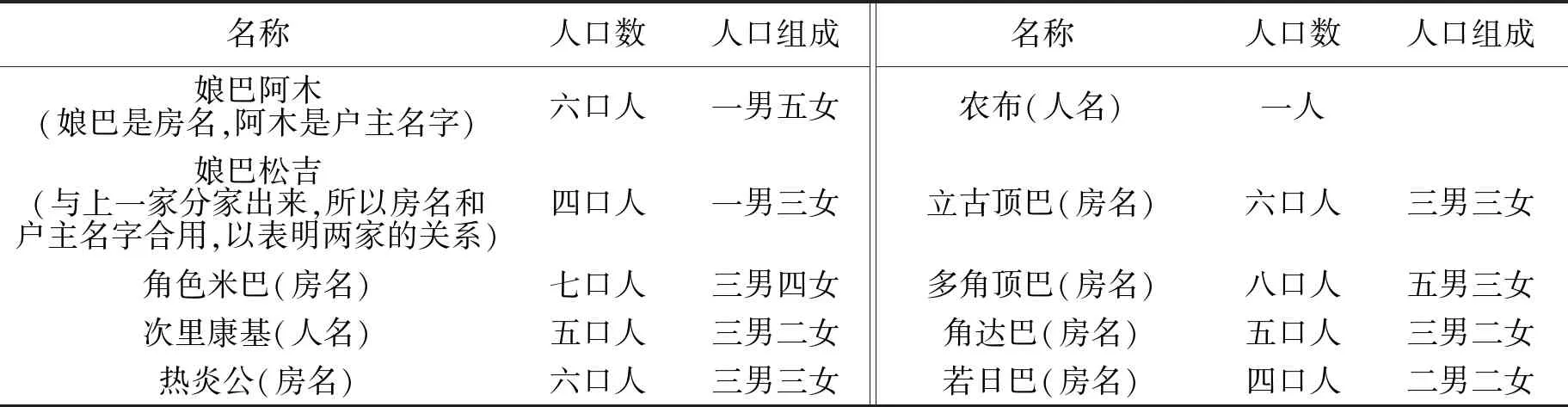

在海拔、气候、降水、坡度、坡向等多种因素影响下,卡瓦格博山地的植物丰富度呈现出典型的单峰格局,即物种丰富度随海拔升高而增加,在3500米处物种数达到最高值,然后随着海拔的上升逐渐降低(16)冯欣:《梅里雪山沿海拔梯度植物物种丰富度研究及rapoport法则的检验》,云南大学博士学位论文,2013年,第33页。。

图1 横断山区的降水与气温 图2 梅里(卡瓦格博)雪山海拔梯度上的物种丰富度格局

图2阴影部分,便是海拔2500米以下的植物物种丰富度数值。到实地观察,会有更清晰的感受,在卡瓦格博山地的东坡,可以观察到沿海拔高度变化的森林群落,其树线的下限大约在海拔2500米左右,有常绿阔叶林、硬叶栎树林、落叶阔叶林、暖性针叶林、针阔混交林等;其上限可达4200米,以冷杉林为主。在海拔2500米树线以下的干热河谷,植被生长的条件甚差,除了亚热带灌丛外,基本没有成片的天然林分布。这种焚风地带的自然条件,并不适宜定居农耕。然而我们在澜沧江沿线隔江西望,会看到这样一番违背常识的景色:在2500米以下的河谷地带,海拔越低,越显燥热。可就在一片片干旱炎热的沿江台地上,却点缀着一个又一个绿荫葱茏、流水潺潺的村庄。美国大自然保护协会的专家木保山告诉我们,这是典型的“下行树带界线”(17)在植被类型呈垂直分布的山地,树林分布的上限称为上行树带界线(the upper timberline);而树林分布的下限称为下行树带界线(the lower timberline)。现象。在自然的状态下,森林分布的下限之下是只有灌丛生长的干热河谷,但我们却看到大片人工创造的植被群落。将此观察与神山空间分类对照,更加深了我们对德钦藏族地方性知识的了解。卡瓦格博山地的立体景观,从上至下有四个组成部分:最高处是5000米以上的冰雪堆积区,由此孕育了第二层次的冰川区;丰富的降水和高山流水,滋养了海拔2500~4200米左右的森林带;而下行树带界线以下,为焚风地带。这样的自然景观有益于生物多样性,却不利于人类的定居生活。但当地的藏族却能依靠长期积累的生活经验,发展出一套适应山地环境的文化认知,即把上部的冰雪带和森林带神圣化,以保护内部空间的水源地;而把自然资源稀少的干热河谷化为可以利用的外部空间,改造成绿洲,这便是当代环保人士所称道的“生态智慧”,如图3。

据该地区永芝、纳古、石底等石棺墓葬遗址的考古发现,卡瓦格博山地在史前时代就有人类生息繁衍。有意味的是,当地的大多数村庄,均选择并不适合人类生存的下行树带界线下的干热环境,作为长久的生存空间,其秘诀就在于掌握了巧妙利用山地气候和动植物资源多样性的方法。

我们先来看水资源的利用。当地最大的地表径流是澜沧江,这条大河在德钦县境内的流长为150公里,流域面积3090平方公里,占全县总土地面积的40.7%,在卡瓦格博雪山范围内的流长约为110公里,流域面积覆盖整个区域。这条大江虽然气势壮观,却除了具备调节气候的功能外,很少发挥农业灌溉和生活用水的功能。与世界上其他大河流域的文明比较,澜沧江是峡谷型河流,沿河两岸极少冲积扇平坝,难以开垦为农地,也无法建造高效的引水灌溉设施。而上行树带界线以上的冰雪和冰川孕育了60多条溪流,成为唯一可以利用的水利资源。这些高山流水通过天然的沟壑和人工建造的水渠,被引入沿江台地和山沟,灌溉土地,逐渐发育成小片绿洲。而沟渠的流水又经小水沟和木槽,被引到各家门前,妇女用木桶接水,背回家供人畜饮用。由此,人们通过合理利用这些水源,把定居点开发成了能够生长乔木及各种粮食作物的人工生态系统,改变了干热河谷的生态环境。

对于山地水源的合理利用,今天仍然是卡瓦格博地区村庄和家庭日常生活的主要内容之一。村庄水利系统的源头是雪山,其终端是每块耕地和每户居民的房舍。如雨崩村的水资源十分丰富,共有四条源于神山冰川、积雪的河流及众多山涧。村民的饮用水大都来源于离家最近的山涧,村民通过木制笕槽或塑料管把水引到家附近的蓄水池中利用;同时不同的山涧也是村民洗衣和灌溉农田的水源与春冬两季牲畜的主要饮水水源。村里的用电曾经全靠这些河流,那翁河上原本有个小水电站,2001年冬天水电站坏了,村中断了电。后来,村民自筹资金建设小水电,到2003年6月,村里有11户人家买了小型水力发电机,各自架设在水流量大的山涧上,发电以供夜晚照明、看电视等。2003年,村中有电视机的人家只有6户。随着2012年通往雨崩的高压电网架设成功,雨崩村电力资源短缺的状况得以改变。这些河流的水能,同时也是解决村民磨面的能源之一,一年四季所需的糌粑面、麦面、玉米面、饲料都要拿到架在河流上的两个水磨房加工。

这些村庄的景观得以改变,与一种特殊的植物关系密切,那就是苍翠遒劲的核桃树,藏语叫“达噶辛”(star-kha-shing)。据我们调查,这些核桃树并非自然生长,而是人工栽种的。很多村子的古木都有几百年树龄,堪称人造生态系统的代表植被。云南核桃适宜栽种的海拔高度为1600~2200米,在此垂直高度长势良好;而且核桃为喜光植物,种植地全年日照不能少于2000小时。这个海拔高度也是云南核桃种质资源分布最集中的地区(18)无名氏:《云南核桃的生态特性》,《致富天地》2011年第1期;杨从华、肖良俊、宁德鲁,等:《云南核桃种质资源调查初报》,《西部林业科学》2018年第5期。。在云南的干热河谷区,如金沙江、澜沧江、怒江等地,核桃树都是改良环境的首选树种。据调查,迪庆藏族自治州为云南核桃种质资源数量最多的地区,德钦县是该资源分布的最北点(19)杨从华、肖良俊、宁德鲁,等:《云南核桃种质资源调查初报》,《西部林业科学》2018年第5期。。

图3 卡瓦格博山地的自然景观和文化认知示意图(郭净绘制)

在德钦县藏族村子,人们有一套管理核桃树的传统制度,即把村里的核桃树分到各家各户,很多树还取了名字,章忠云做了如下回忆。

我以前听妈妈讲,我们老家(燕门乡华丰坪)有棵核桃树很大,这棵树属于三家人,每家多数时候每年可分得核桃六七篮,自己家还有五六棵,用来榨油。现在树子种得多了,每家有40~50棵以上。

核桃树除了提供食用油料外,还为各种植物、作物提供了适宜生存的环境。在核桃树大型枝叶和树冠的保护下,原本干涸的、空气湿度极低的干热河谷地带,保有了适宜作物和果木生长的湿度和水分,形成卡瓦格博河谷地带特有的以大型核桃树为主要代表植被的人造绿洲现象。

除了核桃树,构成卡瓦格博干热河谷植被的,还包括种植业中的各种农作物、经济林果木,如玉米、麦子、青稞,苹果、柿子、石榴、黄果等,它们分布在海拔2400米以下的河谷地带。从2005年开始,普遍种植的酿酒葡萄,在沿江一线已逐步取代了农作物的地位。在作物栽培中,各个村庄都有适宜自己村庄绿洲海拔高度、土质的作物品种和种植方法,比如:在西当—永宗一带,麦子的品种有“竹玛那”(sgrol-ma-nas)和“阿家提布那”(a-ce-thal-bu-nas),玉米有“达该”(tog-dgar)和“达塞”(tog ser),青稞有“歌那”(gar nas);在雨崩种植的麦子和青稞有“那栽”(nas-rtse)和“拉萨那”(lha-sa-nas),玉米有“拿木九”(nag-mo-bcu)。选择这些品种的主要原因:一是适宜村子所在的海拔高度和生存环境;二是产量高;三是不容易遭受病虫害。

因为水利、土壤和阳光等自然条件相对优越,建立在河谷和山坡台地的村落能开发适宜农耕的土地资源,经许多代定居者的努力,形成一套完整的以固定耕作为主体的农、牧、林综合农业体系,以及与之相适应的社会和信仰制度。卡瓦格博山地的大多数藏族村落均为农业社区。据统计,在以山地为主体的德钦县,可耕地面积在全县土地总面积中仅占不到1%,但由于人口较少,人均可拥有一亩多耕地,加上在漫长历史时期逐渐发展起来的耕作文化,使当地民众能够依靠土地获得基本的食物。

这些村庄经过数百年的经营,在干热河谷两边的坡地开发出大片水浇地,每户占有的可耕地数量超过云南许多平坝地区的居民。麦子和包谷的养育在一年内形成一个循环,而农作物的养育和牲畜的养育,又形成另一个植物和动物间的循环:包谷和秸杆是牲口的饲料,牲口的粪便是作物的肥料。人在这个循环中获得生存的资源,为此,也必须付出艰苦的劳动。

另外,该地区的林地面积占土地总面积的50%以上,又促成了当地居民在从事种植业的同时,兼营畜牧业和林产品采集。直至今天,种植业、畜牧业、林产品采集业依然是卡瓦格博地区藏族的三个主要生产门类。其中,种植业所生产的小麦、青稞、包谷提供了人与牲畜的粮食来源;畜牧业生产的牛奶和肉类为人们提供了高蛋白的食物,以牛、马为主的大牲畜则是耕作和驮运的主要动力;而森林提供的是盖房子用的木料,烧火用的木柴和野生菌类、药材等用于交换的产品。近20年来,卡瓦格博地区藏族的生活方式发生了很大改变,其生计主要来自农业、畜牧业、林业、林产品采集业和旅游业等5大产业,而所有这些产业,全都建立在对山地自然资源开发利用的基础之上。同时,烧香、转经、过节等文化活动,也要利用相关的资源。因此可以说,卡瓦格博的山地资源是当地藏民的衣食之源,离开了这个资源,他们的生存与发展都无从谈起。在这些生计方式中,农业对河谷地带的村庄,如西当、永宗、明永等比较重要,畜牧业对雪山深处的村庄更为重要,如雨崩。从劳动量的分配上看,种植业在海拔2400米以下的河谷地带占主导地位;随着海拔的升高,畜牧业和综合林业的成分逐渐加重。但从经济价值的产生来看,种植业的作用主要是解决农民自家的粮食问题,少量用于实物交换(如用小麦换盐巴),而畜牧业和综合林业的产品才拿去交换现金,然后购买家庭生活的必需品。

二、外部空间命名:房名与土地

由于这些村庄自古以来就是农、牧、林并作,而以农业为主,土地便成为最重要的资源。关于本地土地资源的状况,德钦县农牧局在1988年曾做过普查,有关报告将本县的农业耕地以土壤品质作标准,分为四个等级,而一级耕地的分布,集中在金沙江河谷的奔子栏乡和澜沧江河谷的云岭乡,后者包括了卡瓦格博区域的大部分村落。海拔在2500米以下的澜沧江沿江台地,聚集了这一带的大部分农业人口。土壤因千百年的开发利用,熟化程度高,为当地人民提供了基本的农业资源。

在以往传统的耕作制度下,绝大部分耕地都在村庄的范围内,是人们可以控制的外部空间的一个部分。而这部分土地就像人和家庭一样,也被取了名字。由此,社区居民对土地的所有权也因命名制度而得到保障。其中,土地和房屋是两个最基本的要素。以这两个要素为纽带,维系生活世界的生产关系和社会关系得以形成。与内部空间的神圣命名相对应,外部空间的命名另有一套规范。根据我们的调查,这套规范包括如下几个方面。

其一,在社区的外部空间(村庄范围以内)里,每一块土地都有名称。

其二,每一座房屋都建在有名称的地面上,因此得到一个“房子名字”。

其三,居住在同一座房子里的人,即为一个家庭,并以“房子名字” (sde-kha得卡,意思是家、户)作为本家庭的名字,此即“房名”或“家名”,其作用类似汉族的姓,这是个人名字之外,用来辨认身份,区分同名的主要称谓。

其四,每个村庄的外部空间,由一群有名字的土地和家户组成。

这里值得关注的是土地和房子这两个基本要素的联系。当地人采取的原则是:外部空间的命名以土地为基础,在此之上,才形成房子和家庭的名称;也就是说,房子和家庭的命名,以土地的名称以及与之相关的所有、使用等权利为前提。

要深入了解这种复杂的关系,我们首先必须对该地区土地资源利用和命名的状况加以考察。从行政区划分的角度来看,卡瓦格博雪山的主要地段,几乎都在云岭乡境内,所以这个乡的居民,与卡瓦格博的关系也最紧密,下面的案例,均来自于我们在该乡各村的调查。

以西当—永宗村为例:这两个连在一起的村庄以一条神山下来的人工水渠为分界,该地界在中华人民共和国成立后略有变动,但依然被村民所遵守。凡在两个地界中的每块土地,都有各自的名称。而方位在命名中尤其重要,如永宗村被一条大水沟贯穿,水沟左右两边的土地叫“龙巴雍”(lung-pa-gyon)、“龙巴耶”(lung-pa-gyas)。而水沟上下的土地叫“亚若”(yar-rol)、“夏若”(shod-rol)。在这大片的土地之中,各家小片的宅基地和耕地也被命名,并转变为房名和户名。

尽管我们无法考证土地命名源于何时,但这种习俗反映了当地藏族对土地和生活空间的认识,而这种认识应当是在长期和自然环境打交道的过程中逐渐形成的。

村庄范围内的每块土地都有名字,即表明它们都有归属。与之相应,建在这些土地上的房子和家户,也因此获得表明自己特征的名称,并取得对该地块的使用权,以及与之相关的社会权利。这就是藏族村社的房子命名制度。1939年,和永惠在“云南西康之康族”一文中,记载了德钦地区藏族的房名。

每家都用一历代不更之私有宅名,盖康人名字多有雷同,呼宅名于人名上以别之也。(20)引自德钦县志办:《德钦志讯》1992年第1期。

文中所讲的情况,同我们调查的历史与现状相符。在德钦地区,藏族大多没有姓氏,只取名字。个人名字在出生以后请活佛卜算决定,多以同佛教有关和吉祥的词来取名,如尼玛(太阳)、达瓦(月亮)、扎西(吉祥)等等,所以同名的人很多。当地人在相互称呼的时候,或者在名字前加“大”“小”等词,如大扎西、小扎西之类,或者冠以房名,如“顶巴”“夏巴”等。只有房名在一个社区中是唯一的,不重复。

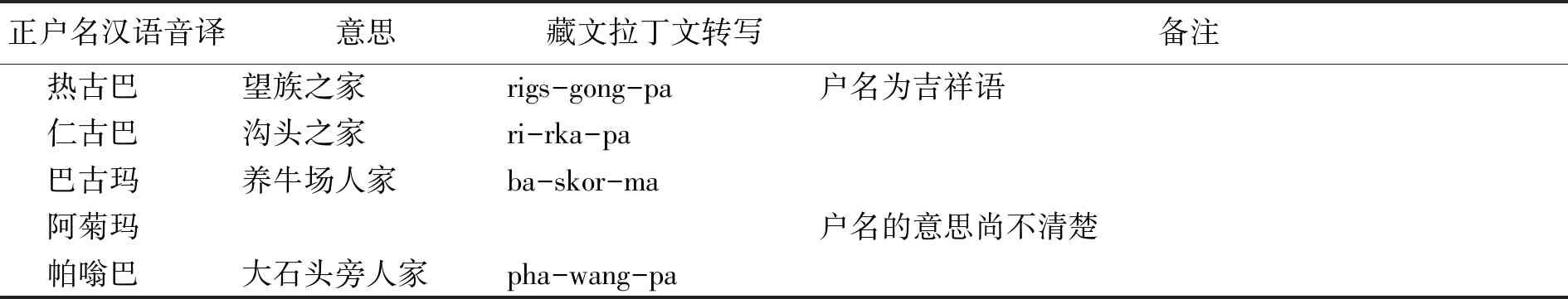

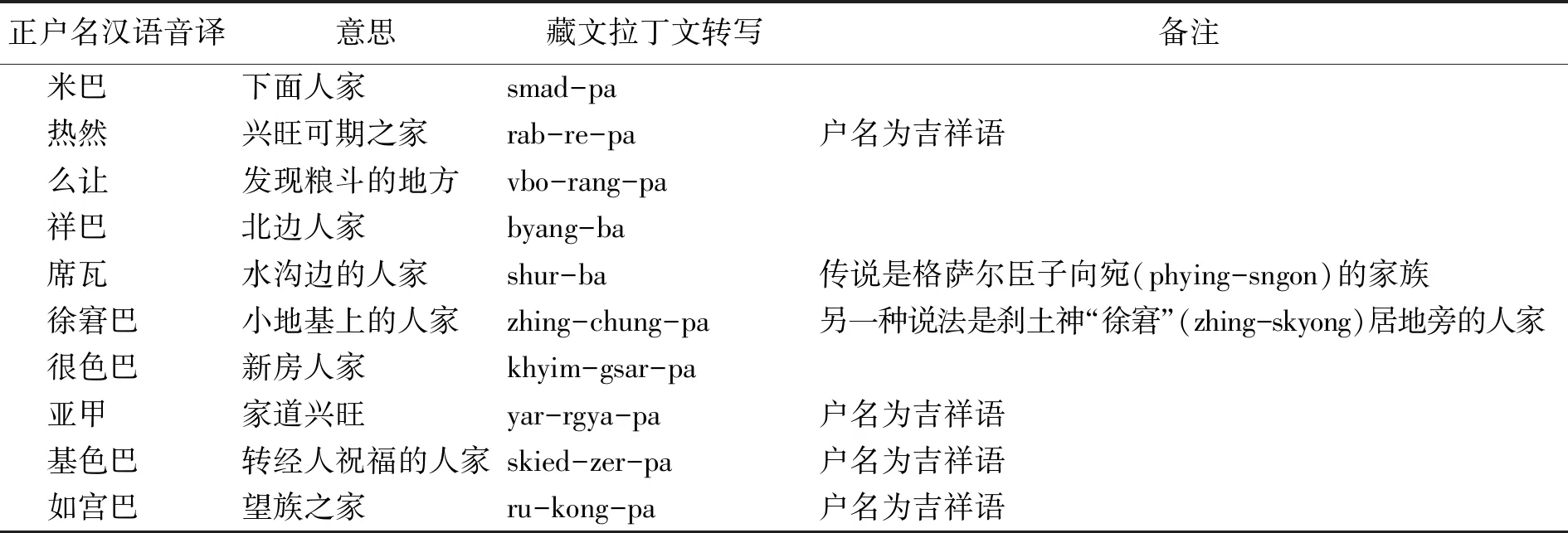

所谓房名,即村里每座住房所拥有的名称,以一个独立的家户为单位。从原来一个家户分出来的家庭,只要盖了自己独立的新房子,就必须使用新的房名。据我们的调查,德钦地区所有的藏族村落,都有与地名相联系的房子命名制度。房子的取名,大多数来自于该房子所在土地的特征,即由土地的名称变为房子的名称,见表1、表2。

表1 雨崩村部分房名的含义

表2 斯农村部分房名的含义

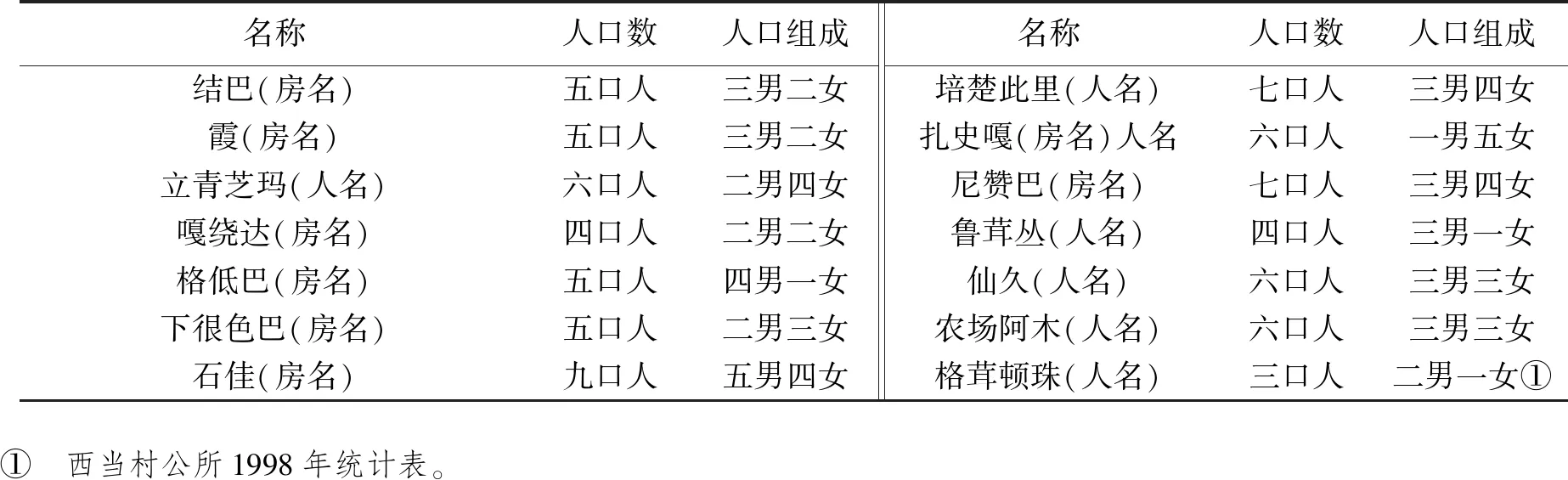

在社会交往的场域中,这些房名就成了一个家户全体成员的公用名字。因此,个人的名字和家庭的房名,是每个村民都有的两种身份标识。这两种名字的使用情况,在永宗村(荣中)的人口登记表册上得到具体的反映。因为村里同名的人多,不容易区别,便经常登记房名,表3是1997年永宗二社的人口登记表的内容。

表3 1997年永宗二社的人口登记表

续表3 1997年永宗二社的人口登记表

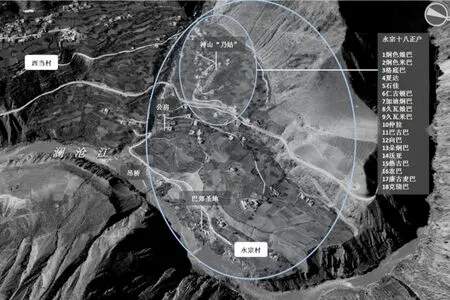

以上24户,用人名登记的有8户,用房名登记的有16户,说明在区分家户的时候,房名是一个主要的标志。在1950年以前,有房名的家户被称为“正户”。1998年到2000年,我们对卡瓦格博地区几个村庄正户的数量和名称作了调查,情况见表4、图4。

表4 永宗村18家正户情况

西当现有58户,其中15家是原来的正户,见表5。

表5 西当村15家正户情况

续表5 西当村15家正户情况

以上户名,有5家不是地理名称,而是吉祥语。

明永村现有51户,其中24家是原来的正户,见表6、表7。

表6 明永村24家正户,上村情况

表7 明永夺24家正户,下村情况

以上村庄的资料显示,大部分正户的房名,都与该家户房屋坐落的地望直接关联,仅少数房名来自吉祥语。

图4 永宗村18正户在村里的分布示意图(郭净绘制)

房名的存在及其与土地的联系,在藏区并不限于德钦。据美国人类学者阿吉兹对西藏定日、我国学者李锦对加绒藏族所作的研究,房名在那里同样普遍。

一个人在当地和更广泛的定日社区内为人所知的名字是他所出生的那座房子或姻亲家房子的名字。在定日,无论哪一种房子都有它的名字,正是这个房名连同村名属于这座房子的占有人所有。虽然家庭单位是一个亲属集团,同时也是个居住单位,可是这户人家的名字并非氏族、世系之类的表示亲族关系的名称。“那些分享同一房名的人都是共同居住在那座房子里的人。他们之间可能有亲属关系,也可能没有”;阿吉兹还强调:房名比个人的名字更加重要,“人名只与某人自身相关,而根据实际居住地起的名字则使占有者取得某种社会及经济地位。(21)阿吉兹:《定日人家》,拉萨:西藏人民出版社,1987年,第141页。

李锦亦指出,“嘉绒藏族社会是由家屋、房名和家人三个要素结合形成的社会。家屋是三个要素的中心,由一座房屋、居住其中的家人和家屋的名号——房名组成”(22)李锦:《家屋与加绒藏族社会结构》,北京:社会科学文献出版社,2017年,第250页。。房名不仅是个人名字的补充,它更重要的意义还在于它同这个人社会经济地位建立的联系。其中最基本的是房名同土地的联系。房名代表每个拥有土地的家庭,因而成为与土地所有权密切相连的社区权利和义务的标志。

在1950年代民族调查保存下来的资料中,对德钦县的社会情况作了如下说明。

土司对社区的管理是通过“伙头”(米西)对正户的控制来实现的。村社一级的伙头大多由正户推选。民国时期卡瓦格博地区的伙头有:德钦县在解放前,由千总禾德顺(土司)统治,下面又有两个把总,桑树林、外委吉福,该二人又分管四十八个伙头。伙头管正户,正户又管村中佃户、奴隶,他们拥有武装枪500多支。

全县户口中正户660户,部分正户即全县内的有产阶级,为贵族,他们是封建统治的基层,政治上能够享有特权,亦是对土司各项负担的单位。其余2378户(佃农、奴隶),在政治上毫无权利,经济上亦属于地主的非正户农民。他们只有义务,没有权利。

正户中则分出,对宗教(两个喇嘛寺)负担的23个村,称为“取日”(即喇嘛寺的百姓),对喇嘛寺交定租,服劳役。“取日”可买卖土地,但只限于正户间,买卖土地时,只要到喇嘛寺拨租即可,卖主需送地价三分之一给喇嘛寺。喇嘛寺在契约上盖印。

土地上的小纠纷,则由喇嘛寺在收租时调解,如系较大的纠纷,则有喇嘛寺与土司头人共同调解。喇嘛寺在“取日”上除有收租、劳役的特权外,政治上的管辖又属千总去了。

除23个村外,其余的村子正户称为“车瓦”,他们对喇嘛并无负担,只负担土司的各项(粮),(这部分原来土司收后交维西府,土司从中取利),土司粮(原为每站口送信人的口粮,后送信人取消土司据为己有),差役(国民党的赋税杂派)。“车瓦”买卖土地同样是正户与正户之间发生,要到土司处拨粮,在(契)约上要土司盖印,送15元半开给土司,作为盖印费。(23)“德钦县情况”,云南省社科院图书馆特藏:《云南少数民族调查资料·藏族》422卷4号“迪庆州材料”,1958年;并参见王恒杰:《迪庆藏族社会史》,北京:中国藏学出版社,1995年,第111-116页。

西当村小学退休教师李鸿基先生做的口述,也证实了上面的调查,他家住西当旁边的永宗村,该村中华人民共和国成立前的情况如下。

这18家正户(sde-kha-ba,得卡娃)是永宗最古老的家户,又叫老户。他们都有份地,所有权归自己,此外,所有的荒地、山林、水源也属这18家共有。他们负有向领主交税收和摊派、出劳役的义务。18家正户有个村众会,本村一切土地、山林、水源由村众会管。土地是18户的, 18户都有份地自己种,荒地为18户共有。其他没有土地的人只能当佃户、长工、奴隶,没有土地所有权,没有房名,也没有上述权利和义务,只能听从主人指派。要种地得跟18正户租或买。永宗村有10多家没有土地和正式房名的人家(24)据永宗社长却登说,该村那时只有6户没有土地的人家。。这些人家不能随便使用这些土地,但可以捡烧柴,放牛马也不必交什么费用。

根据李老师的讲述,并结合相关调查,我们大体厘清了中华人民共和国成立前该地区社会结构的面貌。 20世纪50年代以前,不管阿墩子上层政治的形式如何变更,在基层,主要是“政教合一”的体制起作用。其中分为两套系统,分别以土司和寺院为首,通过伙头和正户实现对所属自然村的管理。公元17世纪中叶,五世达赖喇嘛在云南涉藏地区委任了地方头目。到18世纪前期,即清雍正年间,阿墩子由四川巴塘划归云南。嘉庆、咸丰和民国初年,先后将本地藏族首领封为世袭的土司,主要有阿墩子大千总禾家(日英娃,ri-byon-ba,洛任村人),阿墩子土把总桑家(康贡巴,kham-gong-pa,阿东村人),阿墩子外委吉家(亚古贡巴,gyag-khal-sgang-pa,阿墩子人)。临近解放的时候,阿墩子由千总禾德顺统治,下面有把总桑树林和外委吉福,他们都有各自管辖的村子,如永宗属吉家,明永和斯农属桑家,西当和雨崩属禾家。三家土司分管各村的伙头。每个村庄的农民,需经过伙头、老民同意,并征得土司和寺院的许可,立了门户,才有权分得土地,成为“正户”。一般来说,正户都是从古代沿袭下来的老住户。

依据土地和户名的有无,当地的村民被分为几个等级,见图5。正户(sde-kha-ba,得卡娃),每户分得6架地(一架2亩),要负担土司和寺院的地租赋税,一般为总收入的50%以上;给土司交租的户为“官民户”(车瓦),给寺院交租的户为“教民户”(取日);劳役为每年春秋两季给土司做工6个工日。实物地租交粮的为年产量的94%至33%左右,交银子的为产量的8%至12%。

佃户(zhing-pa-bogs-len-pa,辛巴),从外地来,没有土地,借人家房子住,租正户的地种,每年给土司做白工60~70天。长工(gla-pa,拉巴),没有土地,有的有房子和妻室,给人家打工。奴隶(bran-g.yog,正约),约占德钦总人口的5%,无人身自由。

在1950年代以前的政治体系中,有份地和房名的家户就属于“正户”,它们是每个村庄的基本社会单位,没有土地的为无门户。房名,实际上就是拥有份地的“正户”的身份标志。一切权利和义务,都是随着土地和门户而来的。根据1950年代中央访问团二分团的调查,德钦县当时有三乡一镇,不到40个村子,正户共有800家,副户有1000多户(25)刘杰:《德钦县情况》,《中央访问团第二分团云南民族情况汇集(上)》,昆明:云南民族出版社,1986年,第135页。此数据比较粗略。。所谓副户便是正户以外没有土地的无门户,他们必须依附正户才能获得生活资源。在卡瓦格博地区设有属卡制,每个村庄直接附属于德钦三大土司之一,负担赋税和劳役。村内的事务,由伙头(vbas-sras)和村众会(如哇,ru-ba,家长会)负责管理。伙头保存着一份花名册,上面有每户家长按的手印。每当需要商讨村子的重大事宜,伙头就召集家长到公房开会,在永宗只有18家正户的家长才能出席会议。

据1950年代另一份社会调查,全县户口中有正户660户(上面中央访问团的调查说有800户),并有2378户佃农和奴隶(中央访问团的调查说有1000多户)。正户中有23个村要承担两个喇嘛寺的负担,称为“取得巴”(chos-sde-pa,即喇嘛寺的百姓),对喇嘛寺交定租,服劳役。“取得巴”可买卖土地,但只限于正户之间,买卖土地时,只要到喇嘛寺拨租即可,卖主需送地价三分之一给喇嘛寺。喇嘛寺在契约上盖印。土地上的小纠纷,由喇嘛寺在收租时调解,如系较大的纠纷,则由喇嘛寺与土司头人共同调解。喇嘛寺在“取得巴”上除有收租、劳役的特权外,政治上的管辖属千总。其余村子的正户称为“车瓦”(khral-ba,出差税的人),他们不承受寺院的负担,只承受土司交纳粮食和差役的负担(26)《德钦县情况》,云南省社科院图书馆特藏《云南少数民族调查资料·藏族》422卷4号《迪庆州材料》,1958年,王恒杰:《迪庆藏族社会史》,北京:中国藏学出版社,1995年,第111-116页。。

图5 解放前德钦社会结构(郭净绘制)

总而言之,在村社的空间里,对土地这种最重要的生活资源的使用权,是与社会身份的认定紧密联系在一起的。只有该社区认同的社会成员,才有资格参与土地的分配、使用和管理。而拥有房名的家庭,即拥有社会成员的资格,也自然得到所属的份地,并得到参加村众会议处理社区事务的权利。所以,用土地名称作为房子命名的依据,其实正表明了家庭与土地权属的基本关系。中华人民共和国成立后,按土地名称取户名的方式得到沿用。分了土地的人家,就建了自己的房子,取了新的房名。这类解放后新出现的家户,就不算在正户当中。如今,该地区各村不管新户老户,都有自己的土地和自己的房名。过去的正户有哪些,老人都还记得清楚,但阶级的划分已不复存在,有房名的人家都能参加家长会,其职能与从前的村众会基本一样。不同的是召集人不再是伙头,而是自然村的村长和社长。相对于由外地派来的行政村领导,自然村的村长和社长实际握有更大的权力。原因就是他们是当地社区的成员,有自己的土地和房名,而且能通过家长会的形式管理所有家户。从这点来看,传统的外部空间分配(主要和土地和房子的分配相关),以及与之密切联系的社会权利与义务的分配方式,依然合理地运行着。

卡瓦格博地区的藏族以命名土地为起点,形成了对房子和家户命名的制度。与村庄相连的每块土地都有名字,即表明它们都有归属。与之相应,建在这些土地上的房子和家户,也因此获得表明自己特征的名称,并取得对该土地的使用权,以及与之相关的社会权利。

三、余论

在干热河谷改造而成的绿洲,被命名的土地和家屋,构成了外部空间(phyivi-bar-stong),这是人们可以控制和改造的人工世界。与之相对的,还有一个位于更高海拔的内部空间(nang-khul-gyi-bar-stong),大致包括图4的森林带和冰雪带(冰雪堆积区和冰川上部)。在当地藏族的文化认知中,卡瓦格博山地被划分为内部空间和外部空间,两者的交界处有封山线“日卦”(ri-bkag)为标志;内部空间是村社神山聚集的地方,山水林木多被赋予神圣的命名,被视为神灵所居之地,甚少受到人为的干扰;而外部空间经过数百年的开发,人烟稠密,其景观主要包括永久定居的村庄以及周围的耕地,自有一套基于土地使用权的命名方式。这两个空间分别属于“人的地盘”和“神的地盘”,人在外部空间的言行,受到社会规范的约束;而他们在内部空间的行为,则要遵守信仰、禁忌和仪式的限制,如若逾越,必定遭到神的惩罚。

过去,自然圣境只对它的信仰者有意义,村民们会在每天清晨焚香念经,祈祷山神、水神、风神、树神、土地神的保佑,并在神灵管辖的地域约束自己的行为。这种地方性的认知,超越了自然和人割裂的两分法,以一种混融的思维,将“自然的山”,升华成了“神圣的山”。而今天,当人类与其赖以生存的自然母体愈加分离的时刻,有关卡瓦格博信仰的传统知识,为我们反思被科技和资本裹挟的发展观念,推动雪域圣境认知与现代环境科学的对话,提供了独特的思想资源。关于内部空间的命名,将另文讨论,在此不做赘述。

内部和外部空间的分类体系,不仅具有宗教上的意义,它也是一种基于地方性文化的“圣境认知”,即通过不同的命名和分类方式,来界定人与周围自然环境相互缠绕和互动的关系,并由此确立一系列保护和利用自然资源的规则。同时,这套体现了“自然圣境”基本理念的分类体系,也为认识卡瓦格博的“人—地生态系统”,理解中国丰富的传统冰雪文化提供了一个内在的视角。