《刑法修正案(十一)》下调最低刑事责任年龄的正当根据与司法适用

2021-09-13王登辉

王登辉

(西南政法大学,重庆 401120)

法的立改废释,是为了解决和防范现实存在的、将来会发生的问题,应当符合天理人情、公共理性,既体现民意又避免情绪化、民粹化;立法一般会有理论依据,但不等于必须以某个理论、学说为出发点,毕竟原则和例外并存乃是常态。刑事立法追求的是一个相对最优的解决方案,而不是能够“彻底解决问题(杜绝犯罪)”的完美方案——这是脱离实际的。如何划定犯罪圈,将哪些主体、哪些行为纳入犯罪圈,需要利益衡量、价值取舍,主要是刑事政策作用于立法的过程,而不是抽象演绎的过程。随着互联网时代到来,未成年人恶性违法犯罪行为因其自带超强传播力而被更多民众所知,其中不满14周岁的人实施弑亲、弑师、残杀同学和邻居等恶行因未达到法定刑事责任年龄而不负刑事责任,引起人们的强烈不满和巨大争议。要不要下调最低刑事责任年龄,宜选择哪种解决方案,利弊如何,众说纷纭,值得研究。

一、问题的提出

(一)问题的由来

我国1997年《刑法》第17条对刑事责任年龄作了具体规定,即16周岁以上的人对一切犯罪均负刑事责任;已满14周岁不满16周岁(以下简称“14~16周岁”)的人只对故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质共八种罪行负刑事责任(1979年《刑法》第14条第2款规定的四种罪行“杀人、重伤、抢劫、放火”得以沿用);不满14周岁的人对一切罪行均不负刑事责任。这一立法例属于“三分法”,同意大利、瑞士、保加利亚、泰国等国的相关规定颇为接近。几乎没有人认为,14~16周岁的人对这八种严重罪行负刑事责任的规定过于严酷而应当删减罪行,或过于宽松而明确主张应当增加罪行。鉴于主张下调最低刑事责任年龄的人大多数主张下调2岁,故本文主要从立法角度探讨已满12周岁不满14周岁(以下简称“12~14周岁”)的人的刑事责任问题。

2020年10月21日,中国人大网公布的《刑法修正案(十一)(草案)(二次审议稿)》规定:“已满十二周岁不满十四周岁的人,犯故意杀人、故意伤害罪,致人死亡,情节恶劣的,经最高人民检察院核准,应当负刑事责任。”同年12月26日,第十三届全国人民代表大会常务委员会通过的《刑法修正案(十一)》规定,“已满十二周岁不满十四周岁的人,犯故意杀人、故意伤害罪,致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾,情节恶劣,经最高人民检察院核准追诉的,应当负刑事责任。”这说明:立法机关个别下调最低刑事责任年龄采用的是“年龄+罪行+程序控制”模式,远非“一降了之”;12~14周岁的人犯故意杀人、故意伤害罪,致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾(以下简称“两种严重暴力犯罪”),且符合“情节恶劣”“最高人民检察院核准追诉”条件的,应当负刑事责任;不涉及14~16周岁的人、16周岁以上的人这两大群体,并不是“普降”;不满12周岁的人不是任何犯罪的主体,其实施任何罪行,均不负刑事责任。有人认为,下调最低刑事责任年龄“扩大了犯罪圈”,违反了刑法谦抑主义的要求,过于苛刻、严酷,故欠缺正当性。但这种观点犯了教条主义、“好人主义”和掩耳盗铃的错误,以致泛道德化的说辞是苍白无力的。鉴于质疑者较多,从理论上阐明立法规定的正当性,颇有现实必要性。

(二)真正的问题是什么

找准问题,是分析问题的前提,但并非易事。未成年人实施严重罪行是客观存在的,同样具有巨大的社会危害性,不会因为不将其评价为犯罪而不存在或者可以忽视。近年来未成年人犯罪在全部犯罪中的比例、总体趋势(1)例如,2018年,全国未成年人犯罪人数为3.4万人,与上年基本持平,比2010年减少3.4万人,降幅达49.6%。未成年人犯罪人数占同期犯罪人数的比重为2.41%,比上年下降0.17个百分点,比2010年下降4.37个百分点。青少年作案人员占全部作案人员的比重为17.2%,比上年下降2.1个百分点,比2010年下降18.7个百分点。参见国家统计局:《2018年〈中国儿童发展纲要(2011—2020年)〉统计监测报告》,http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201912/t20191206_1715751.html,2019年12月6日发布。2021年6月1日,最高人民检察院发布的《未成年人检察工作白皮书(2020)》显示,2016年至2020年全国检察机关受理审查起诉14~16周岁未成年人犯罪分别为5890人、5189人、4695人、5445人、5259人,占受理审查起诉全部未成年人的比例分别为9.97%、8.71%、8.05%、8.88%和9.57%。通过这些数据,可以对我国未成年人犯罪概况有初步了解。当然,不满14周岁的人实施了刑法分则规定的犯罪行为不负刑事责任,并不会纳入上述统计数据。如何,14~16周岁的人实施八种罪行的总数和趋势如何,12~14周岁及不满12周岁的人实施严重罪行的趋势如何,对下调最低刑事责任年龄不应当产生影响,至少不是所需考虑的重要因素。不满12周岁的人受体力、智力、阅历等的制约,很少实施恶性犯罪行为,这些情形目前可以忽略不计;主流民意出于法治文明、人道主义等考虑而不欲使之负刑事责任,也是重要因素。12~14周岁的人实施严重罪行的绝对数量如何,是否很小以致可以无视,才是值得重视的方面。

现在下调最低刑事责任年龄,绝不表明以后也会下调;今后是否再次下调(或者上调)最低刑事责任年龄,是未来之事,自然由将来的民意决定,并非现在所要解决、所需考虑的问题。由现在下调最低刑事责任年龄推导出以后会再次下调,犯了“滑坡谬误”的错误,不能作为反对下调最低刑事责任年龄的理由。

如何建立健全符合未成年犯罪人身心特点和改造规律的行刑制度、帮助其回归社会、防范其在服刑期间学到更多的犯罪方法,只是配套措施而已,与该不该下调最低刑事责任年龄无关。被判刑的少年犯面临“被未成年犯管教所这个大染缸染黑”的风险,不是否认其应当负刑事责任的理由。有趣的是,几乎无人担心其可能“把未成年犯管教所里的其他少年犯染得更黑”。可见,人们潜意识里把少年犯当作“罪恶输出”的被动接受者,而忽视了其可能仍是“罪恶输出”的主体。实际上,即使犯有严重罪行的少年未被定罪处罚、未被限制人身自由,其仍可以掌握并传授诸多犯罪方法。这样说,并不是否认低龄犯罪的未成年人的可塑性较强;严格地说,犯罪人的可塑性与定罪量刑无关,只是行刑阶段会考虑的因素。

未成年人几乎没有自己的财产可供赔偿,其监护人往往不愿意赔偿,或者远不足以赔偿。《行政处罚法》第30条规定:“不满十四周岁的未成年人有违法行为的,不予行政处罚……”2012年修正的《治安管理处罚法》第21条规定:“违反治安管理行为人已满十四周岁不满十六周岁的,或者已满十六周岁不满十八周岁、初次违反治安管理的,依照本法应当给予行政拘留处罚的,不执行行政拘留处罚。”这决定了,对触法未成年人很少行政处罚,即使处以行政拘留也很少执行,对12~14周岁的未成年人更是毫无威慑力可言。民事经济手段、行政手段对低龄未成年人的严重罪行软弱无力,几乎没有什么预防效果,还会对被害人造成二次伤害。这体现了法律家长主义的事前缺位、刑法的预防性不彰,也伤害了人民群众的正义感、司法公信力和法律权威。如果明知“恶不能退,害不能除”仍无所作为,面对严重罪行坚持不作为,放弃社会防卫、放任熵增,体现了异化的、病态的价值观,很难说是明智的。审时度势,作为二次法的刑法适时出场调整这些社会关系,很有必要性。真正的问题是:如果现实中未达到刑事责任年龄的人实施了严重罪行,何种处理方案是最合适的?申言之,如果12~14周岁的人实施了《刑法》分则规定的严重罪行,最优或相对最优的解决方案是什么?其实施的哪些严重危害社会的行为宜作为犯罪制裁?如果囿于现行法律而不能实施该方案,可以考虑修改法律使之实现。

(三)问题的关键是什么

刑事责任年龄的关键在于物质基础:当今12~14周岁的人的辨认和控制自己行为的能力,是否达到了可以追究刑事责任的程度,或曰是否与1980年1月1日以后(或者1997年10月1日以后)已满14周岁的人辨认和控制自己行为的能力相等或相当。如果回答是肯定的,则可以认为精神正常的行为人对部分严重罪行具有刑事责任能力。人们都承认当代少年营养好、发育早(甚至早熟)、知识多、见识广,在身高、体重、脑容量、信息获取等方面普遍超过了1980年代已满14周岁的人,不过这些感性认识毕竟不同于现代犯罪生物学的实证研究;即使对此有充分、透彻的实证研究,也不等同于对辨认和控制自己行为的能力本身的研究。现实中,不少行为人公开声称“犯罪要趁早”“我是未成年人,杀人不负刑事责任/不能判死刑”,不乏撒谎成性、具有较强反侦查能力者,说明其并不是不懂事、不懂法,其辨认和控制自己行为的能力很正常,与14周岁以上的人几乎无差异。如果分析12~14周岁的人“心智是否成熟或者完全成熟”,无异于将“有辨认和控制自己行为的能力”替换为“心智成熟”,暗中偷换了概念,未抓住问题的关键,也不客观公允。毕竟很多年满18周岁甚至70周岁的人也很难说“心智完全成熟”,例如有成年人为了买手机而卖肾,为了瘦身而切胃、抽脂、抽肋骨,为了增高而断腿骨,因失恋而自杀或杀人,可以说是“心智不成熟”,几乎没有人认为这些成年人是无刑事责任能力人或限制刑事责任能力人。

《刑法》关于自然犯的规定,同样是关于道德底线的规定,人们不难认识到其禁止性。一般而言,如果某个犯罪存在具体的被害人,则其社会危害性相对较大,行为人更容易认识到加害行为的违法性。故意杀人罪、故意伤害罪、强奸罪等常见的自然犯均存在具体的被害人,实施这些罪行的未成年人无一不是故意为之,不可能未认识到其违法性。纵然其实施犯罪时不计后果,也不是未考虑到后果,更不是无能力考虑后果。其认识到行为的违法性仍决意为之,说明其主观恶性深、人身危险性大。从认识难度来看,可否杀人、伤害他人身体的认识难度小于认识一般民事法律行为(如用5000元买一部手机、用6000元买一件高档服装、用7000元打赏主播、捐8000元给喜爱的明星等)的社会意义的难度,后者小于认识性行为的社会意义的难度。我国《刑法》第236条第2款“奸淫不满十四周岁的幼女的,以强奸论,从重处罚。”实际上规定了性同意年龄(Age of Consent)为14周岁,高于12周岁,实属正常。刑事责任年龄与性同意年龄本质不同、规定不同,并不存在什么矛盾。

其实,如此复杂并无必要,不必舍简求繁。可以设定一个“一般人标准”,(2)“一般人”不同于“均值人(average man)”,后者指达到平均水平的人,基本上可以认为达到者和未达到者总数相当。认为“一般人”具有辨认和控制自己行为的能力,具有行为能力和受刑能力,具有相应的刑事责任能力。如果立法机关认为,除了精神不正常的、智力发育迟缓的极少数人以外,当今12~14周岁的人几乎都达到了“一般人标准”,即立法时机成熟,便可依法定程序下调最低刑事责任年龄。其实,与我国其他部门法关于法律责任年龄的规定相比,与世界主要国家对最低刑事责任年龄的规定相比,规定年满12周岁的人对个别严重罪行负刑事责任,是非常温和的,与《联合国儿童权利公约》等并不冲突。(3)王登辉:《降低未成年人刑事责任年龄的基本问题研究》,载《西南政法大学学报》2020年第4期,第86页。郭烁教授指出:“即便非要从比较法上找灵感,12岁是各国主流刑事责任年龄规定,才是真正的客观描述。”(4)郭烁:《应当毫不犹豫地降低刑事责任年龄起点》,腾讯大家https://xw.qq.com/iphone/m/category/5e4d0656bb64e3eb891d872e4c705b57.html,2019年10月28日访问。纵观国内外历史发展,刑事责任年龄不会墨守成规,适时地调整是实现社会正义的必然要求。(5)高雅楠:《未成年人能力发展理论中的最低刑事责任年龄》,载《中国青年研究》2020年第9期,第45页。

二、两种利益衡量

(一)必要性之利益衡量:被害人、少年整体更值得保护

犯罪是对罪刑规范的违反。行为人在自由意志下实施犯罪行为,等于宣布自己是反对法秩序的人,放弃了自己的部分权利,也不值得被法律充分保护。若犯罪不受法律制裁,就会鼓励其他越轨者仿效作案,会增加被害人,不利于犯罪抑制。刑罚是必要的恶害,符合比例原则的刑罚是适当的惩罚,因其必要性而具有善的一面,因其法定性而具有正当性,蕴含着正义的因素。诚然,关爱未成年人成长、保障未成年人合法权益是绝对正确的、不可动摇的,而“立法的仁慈最终演变为一些人选择作恶的机会和理由”。(6)李玫瑾:《从刑事责任年龄之争反思刑事责任能力判断根据——由大连少年恶性案件引发的思考》,载《中国青年社会科学》2020年第1期,第13页。1980年至今的少年刑事司法实践,在很大程度上也是“教育、感化、挽救的方针,教育为主、惩罚为辅的原则”的实践,而震惊全国的未成年人恶性暴力犯罪事件层出不穷,在很大程度上证明了“惩罚不足”的巨大副作用,可以说已经异化成为“教育(指狭义的教育)感化有余、惩罚不足原则”。(7)其实,家庭、学校、社会的苦口婆心的说教和司法机关的定罪判刑都属于“教育”和“挽救”。狭义的“教育”主要指前者,广义的“教育”可以包括后者。为避免歧义,笔者不使用“教育挽救有余”的提法。“惩罚为辅”长期“口惠而实不至”,会造成立法产品阙如,有损法律权威。

对未成年人的侵害有相当部分来自未成年人——我们不能忽视这一显而易见的事实。在未成年人甲侵害未成年人乙的情形下,乙当然是更值得保护的——不一定是直接给予乙某种利益,通过处罚甲从而抚慰乙也是一种利益。如果立法规定,此种情形下甲应当负刑事责任,那么在乙为成年人的情形下,甲仍应当负刑事责任,不能因被害人年龄的不同而区别对待。

对实施特定犯罪的低龄未成年人予以刑罚处罚,目的是纠偏纠错,帮助行为人不要在错误的道路上越滑越远,体现了一种父爱式的特殊保护。表面上看,其收获的是痛苦——永远小于被害人死亡(或者重伤造成严重残疾)的痛苦,从长远看有利于其改造、回归社会,可以安抚被害方、减少复仇,也不会向潜在的模仿者释放错误信号,对全社会都是有益的。如果认为这不是保护的一种体现,而认为是向其施加恶害、迫害,则说明论者未能完整理解最有利于未成年人原则。如果无视被害人的不幸遭遇、一般预防效果以及社会公义,不提报应、淡化威慑,以为一味地善待优待犯罪人便可取得较好的特殊预防效果,对加害人过度关爱,类似于用“社会溺爱”接续“家庭溺爱”,可能是把主观臆想的特殊预防效果凌驾于一般预防效果之上所致——须知“皮格马利翁效应”只是古希腊神话,犯了主观主义的错误,实为乡愿。如果把可能的道德否定、舆论谴责当作适量的“处罚”,从而否认刑罚的必要性,可能是夸大了批评教育的威力,显然是源于“圣化构想”(the vision of the anointed,托马斯·索维尔语)的过度乐观。依法追究罪错未成年人的法律责任,追究犯有严重罪行的未成年人的刑事责任,是利益衡量的结果,是对“惩罚为辅”原则的落实,符合“双向保护”“平等保护”原则,与泛刑主义、重刑主义无关。

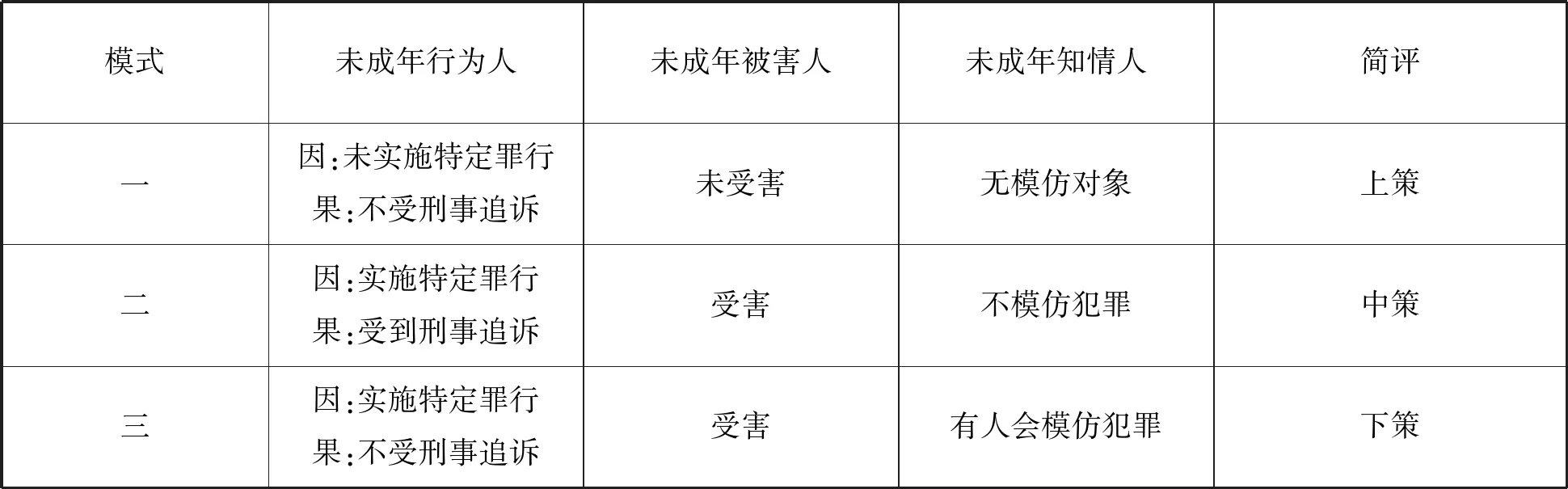

不妨将未成年的行为人、被害人、知情人(主要是目击者和其他知悉该罪行的人)视为“少年整体”。只考虑行为人在犯罪前对他人罪行的模仿(潜意识里把行为人当成“社会之恶”的被害人),而不考虑他人对行为人罪行的模仿,显然欠妥。行为人的罪行对知情人的心理冲击并不小,对知情人的示范效应不容小觑。从博弈论的角度来看,大体上可以将三者的关系简化为三种模式:

模式未成年行为人未成年被害人未成年知情人简评一因:未实施特定罪行果:不受刑事追诉未受害无模仿对象上策二因:实施特定罪行果:受到刑事追诉受害不模仿犯罪中策三因:实施特定罪行果:不受刑事追诉受害有人会模仿犯罪下策

很显然,模式一是对少年整体、全社会最有利的,是最理想的、值得追求的,可谓“上策”。模式二主张自我答责、处罚罪错行为人,会给行为人带来限制权利的痛苦和“纠正”的利益(其自身往往不认为这是利益),对被害人相对有利,有一定的安抚作用,即使有知情的未成年人随后实施相同的犯罪也不是因为行为人未受制裁而模仿犯罪,其功利价值介于模式一和模式三之间,可谓“中策”。模式三对被害人的保护弱于对行为人的保护,并未安抚被害方,会给被害人(及家属)造成二次伤害,甚至引发血亲复仇;未体现否定性评价,未体现“惩罚为辅”,是行为人最希望得到的结果,还可能因放纵犯罪而客观上鼓励他人模仿犯罪。这样的激励机制是错位的,不会起到一般预防的效果——纵然有很多人未模仿犯罪,也是因为其原本不愿意犯罪,而不是不敢犯罪。模式三可谓“下策”。模式二与模式一的价值取向基本一致,结果会发生趋同;而模式三将行为人的利益置于优于被害人的地位,与模式一存在重大矛盾。反对下调最低刑事责任年龄的人会认为,模式三优于模式二。但这种观点错误的根源在于对功利主义作了庸俗化的理解,不能接受“正义的实质是各人得到其应得的”的法律思想。

有学者指出,降低刑事责任年龄是直面社会现实的表现,有助于发挥刑罚的安抚功能。(8)王恩海:《应毫不犹豫降低刑事责任年龄》,载《青少年犯罪问题》2020年第2期,第66-69页。可以肯定地说,严重罪错未成年人与(严重)不良未成年人存在本质不同,个别下调最低刑事责任年龄从而追究严重罪错低龄未成年人的刑事责任,并不违反“教育、感化、挽救”的方针,并未违反“教育为主、惩罚为辅”的原则和未成年人最大利益原则,反而有利于将这些方针、原则落到实处。(9)王登辉:《降低未成年人刑事责任年龄的基本问题研究》,载《西南政法大学学报》2020年第4期,第87-88页。这也是下调最低刑事责任年龄的正当性的重要方面。

(二)可行性之利益衡量:移植恶意补足年龄规则不如“一刀切”

移植恶意补足年龄规则与“一刀切”之争,是在支持下调最低刑事责任年龄的共识下的路径选择之争。若12~14周岁的、精神正常的人拟制为均达到了“一般人标准”,且不能用证据推翻,则属于“一刀切”方案;若12~14周岁的、精神正常的人视为均达到了“一般人标准”,控方应当举证证明、辩方可以用证据推翻这一推定,则属于“恶意补足年龄规则”的方案;若12~14周岁的、精神正常的人视为均达到了“一般人标准”,控方无须举证证明,但辩方可以用证据推翻这一推定,则采用的方案类似于“恶意补足年龄规则”。不少人主张引进域外恶意补足年龄规则,相关文献颇多,兹不赘述。因其只考虑正当性、忽略可行性,故笔者旗帜鲜明地反对,具体理由如下:

其一,恶意补足年龄规则违反了刑法的明确性原则。明确性是美国法学家富勒提出的法治八原则之一。“刑法的明确性不仅可以使裁判规范明确,进而限制司法机关的权力,有利于保障国民的自由,而且可以使行为规范明确,从而使国民明确哪些行为被刑法所禁止,有利于保护法益。”(10)张明楷:《明确性原则在刑事司法中的贯彻》,载《吉林大学社会科学学报》2015年第4期,第26页。“恶意”系规范的构成要件要素,存在不同认识本属正常。从表面上看,在其他条件相同的情况下,主观上有恶意则会提起公诉、判决有罪,无恶意或不能证明存在恶意则会不起诉、宣告无罪,似乎符合罪刑法定原则、刑罚个别化原则,仿佛实现了实质正义。实际上,这违反了刑法的明确性原则,也违反了罪刑法定原则,不符合类型化思想和经济原则,会引发诸多无谓的争议并造成司法资源的浪费。正如醉酒型危险驾驶罪的立案追诉标准只能以静脉血样中乙醇含量为根据,而不能以行为人的酒精耐受度、驾驶能力受损评估值为根据,只有摒弃“繁琐哲学”才会找到可行的路径。

其二,恶意补足年龄规则对刑事诉讼证明提出了新挑战。行为人的“恶意”往往只有间接证据证明,是否达到了“事实清楚,证据确实、充分”的证明标准,必然成为争议的焦点,除非行为人承认且稳定供述。(1)12~14周岁的人在实施“两种严重暴力犯罪”之前一贯温良恭俭让、纯真守法的可能性微乎其微;其实施“两种严重暴力犯罪”是从“小错不断,大错不犯”阶段发展到“犯大错后”阶段的里程碑。而这些“小错”,可能被认为与“恶意”存在强关联,也可能被认为只存在弱关联。行为人家境不佳、缺暖少爱,可能被认为值得同情,也可能被认为不利于改过自新;行为人家境富裕、溺爱无度,可能被认为不值得同情,也可能被认为有利于改过自新。如果通过证明其成长经历、一贯表现等罪前事实的证据来证明“恶意”,难免琐碎且被辩方认为欠缺关联性,缺乏说服力。当前城市居民邻里之间往往长久互不认识、交往很少,司法人员通过侦查或社会调查可能只了解到行为人的部分“小错”,毕竟其监护人所知有限或不愿意告诉,所访对象未必知情或出于“明哲保身,少得罪人”“多栽花少栽刺”的心理而避重就轻、有所保留。司法人员通过侦查或社会调查能获悉多少有意义的个性化的真相,通过社会调查报告来判断是否存在“恶意”,显然是值得怀疑的。无论由侦查机关取证,还是由社会调查机构取证,煞有介事却无甚意义。故不宜过分看重犯罪原因中的环境因素、案外次要因素而抛弃类型化思维。(2)恶意存在于犯罪前和犯罪中,很少存在于犯罪后。犯意表示方面的证据,当然是证明“恶意”的重要证据,如果能够取得且在案,则会对量刑产生微弱影响;如果未取得,一般也不会对定罪量刑产生什么影响,几乎不会影响对“恶意”的认定。如果通过证明自动投案、如实供述、认罪悔罪、赔偿与谅解等罪后事实的证据来证明“恶意”,显然是南辕北辙,还可能被伪装、表象所迷惑。期待行为人自动投案、如实供述属于不合理的期待,不能因其不投案、不如实供述而认为其有“恶意”;若其自动投案或/和如实供述自己的罪行,依法从轻、减轻处罚即可,并不能抵消之前的“恶意”。很多行为人的悔罪,可能是表演,也可能是在精神压力之下的应激反应,不一定说明其真心认识到自己杀伤他人行为的错误性质。很多行为人是因自己面临牢狱之灾而流泪,不是因被害人的悲惨遭遇而流泪。因行为人说句“我错了”“对不起”,就相信这是真诚悔罪,可能不符合事实。很多时候,赔偿经济损失只能证明其家庭有代为赔偿的能力,并不能说明更多。很多被害人家属的谅解是在行为人家属的威逼利诱下作出的,甚至在司法人员、各路说客的强大压力下违心作出的,一律把谅解作为“社会关系被恢复”的铁证显然是过于表面化了。这些并不是什么新鲜事物,只是揭示“房间里的大象”罢了。(3)证明犯罪事实的证据足以证明犯罪动机、目的、性质、情节、后果和社会危害程度等,足以证明其具有“恶意”。事实上,行为人故意非法剥夺他人生命,手段几乎都是残忍的,情节几乎都是恶劣的,也能反映其主观恶性深、人身危险性极大,很难说谁没有“恶意”;以特别残忍手段伤害他人身体,无论后果如何,亦然。可以说,证明存在“恶意”的事实99%以上是罪中事实,证明存在“恶意”的证据99%以上和定罪量刑证据重合,只能证明“恶意”却与定罪量刑无关的证据是不存在的。那么,证明“恶意”存在的证据是否达到证明标准的争议就会沦为无意义的内耗。

其三,恶意补足年龄规则系弹性认定规则,赋予司法人员巨大的自由裁量权,会给少年刑事司法造成巨大冲击,甚至危及司法人员正常履职。更大的自由裁量权意味着更大的司法责任,无异于将司法人员置于火山口,明智的司法人员未必希望享有这种自由裁量权。关于行为人有无恶意、是否“情节恶劣”、要不要移送审查起诉、要不要提起公诉、要不要判决有罪,各方均会认为“有一定的希望”;行为人家属以为可以争取一下,便会采用一切手段左右司法,使结局对己方有利。若司法人员忤逆其意愿,则会满怀愤懑,怀疑存在司法黑幕,无理投诉、诬告陷害乃至杀伤司法人员是不可避免的。如果根本没有“活动空间”,很多妄念、痛苦、悲剧就不会产生。表面上,其弊端是司法人员自由裁量权过大、可能徇私舞弊,实际上其带给司法人员的风险和痛苦远多于现在,很可能成为司法人员的不可承受之重,制度成本极高。

任何对策建议都不能脱离我国国情,若所选方案欠妥会造成更多问题。简单移植域外法可能产生南橘北枳的效果,若殊难对其进行本土化改造更是如此。当前,我国司法权威较之应然状态存在较大差距,引进“恶意补足年龄规则”的初衷虽好,却只是一厢情愿的幻想,会带来意想不到的新问题,弊远远大于利。为避免前述弊端现实化,立法机关明确规定,12~14周岁的人对特定罪行负刑事责任,这是“一刀切”的一种方案——其实是从“两刀切”改为“三刀切”、由“三分法”改为“四分法”,并未采用“恶意补足年龄规则”,根本不是什么“恶意补足年龄规则”的中国化、本土化。如此个别下调最低刑事责任年龄,体现了类型化、明确性的要求,公开公平公正又简便易行,既有刚性又有温度,可将各方不满、疑虑化解于无形,还有利于保护司法人员正常履职——尽管会被批评为简单粗暴,不符合个别化、精细化的要求、趋势。假如立法机关将最低刑事责任年龄下调至13周岁,笔者也是支持的,因为刑法的精确性决定了这一问题的清晰答案比模糊答案要好得多。倘若探讨为什么不调至13.5周岁、12.5周岁或11周岁,以此追问下调至12周岁的正当性,采用的方法是钻牛角尖,实质上是否认下调至12周岁的正当性,意义有限。

三、立法评估:下调最低刑事责任年龄的影响

个别下调最低刑事责任年龄至12周岁,会产生什么社会影响,影响范围有多大,利弊如何,是立法之前就要审慎考虑的问题。司法实践亦将给予反馈,只是尚需时日检验。

(一)个别下调最低刑事责任年龄的影响范围

1.直接影响的人数测评

第七次全国人口普查公报显示,截至2020年11月1日,全国0~14岁人口为253383938人,占17.95%。(11)国家统计局:《第七次全国人口普查公报(第五号)——人口年龄构成情况》,http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/202105/t20210510_1817181.html,2021年5月11日发布。原文用的是“岁”,不是“周岁”,不过我国法律用语中的岁一般表达周岁的意思,当然误差也是难免的,因无实在根据故忽略之。截至2019年末,我国人口出生率只有1.048%,2019年人口死亡率为7.14‰,(12)国家统计局:《2019年国民经济运行总体平稳 发展主要预期目标较好实现》,http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/202001/ t20200117_1723383.html,2020年1月17日发布。故可以假设2021年后总人口数、0~14周岁人口所占比例基本保持不变,并不会导致数据过度偏离真实。假设0~14岁各年龄段人口平均分布,则可以推算当前及今后较长时间内12~14周岁人口总数为36197705人左右。而我国故意杀人犯罪率为十万分之二,不等于但相当于每十万人有二人被杀。(13)绝大多数故意杀人犯罪是一个行为人杀一个被害人,多人杀死一人、一人杀死多人的情况所占比例不大,故可以如此估算。世界主要国家每十万人的故意杀人犯罪人数分别如下:洪都拉斯、阿尔及利亚、突尼斯、索马里、巴基斯坦、黎巴嫩、伊拉克、阿富汗、摩洛哥、伊朗、阿尔巴尼亚、罗马尼亚为87、67、53、36、27、25、22、17、15、12、12、11,俄罗斯、土耳其、塞尔维亚、印度、厄立特里亚、意大利、英国、希腊、荷兰、美国、越南为9、8、7、7、7、4.6、4、4、3、3、3,中国、法国、德国、泰国、西班牙为2、2、1.7、1、0.6。可见,我国故意杀人犯罪率在全世界处于极低水平。经与资深司法人员交谈,笔者将12~14周岁的人故意杀人的概率估值为上述数值的1/20,即百万分之一,可以推算全国每年约有36.19个12~14周岁的人实施故意杀人致死的行为。

通过类似“费米估算”的方法所得数值为36.19,基本可信,可以粗略估算出个别下调最低刑事责任年龄后,全国每年约有36个12~14周岁的人因犯故意杀人罪既遂而受到直接影响。上述分析方法也适用于12~14周岁的人犯故意杀人罪未遂但致人重伤造成严重残疾且情节恶劣的情形,全国范围内每年其数量应该不少于30人。同理,12~14周岁的人犯故意伤害罪且致人死亡、重伤造成严重残疾又情节恶劣的情形,全国范围内每年其数量约为70人。鉴于前述故意杀人概率的统计口径不一定统一,对故意杀人既遂和故意伤害致死可能未加区分,12~14周岁的人犯“两种严重暴力犯罪”的数量之和不是136,而是100左右,也是有可能的。有人认为,这类恶性犯罪很少,即使个别下调最低刑事责任年龄也极少适用,故不必修法,显然是过于乐观了。如果实际发生的犯罪数量小于预估的数量,则在很大程度上说明,个别下调最低刑事责任年龄起到了较好的一般预防效果,实现了立法的价值导向和社会防卫功能;如果其大于预估的数量,也可能是量刑普遍偏轻、威慑力小所致,或者历史惯性所致,不能简单化地认为未实现立法目的从而否认个别下调最低刑事责任年龄的意义。

2.关于司法机关的工作量的测评

在12~14周岁的人成为“两种严重暴力犯罪”的犯罪主体之前,该行为属于民事侵权行为,不必承受行政处罚、治安管理处罚,不涉及刑事诉讼法律关系,公安机关不能立案侦查、刑事拘留,可以采用的措施非常有限,在很大程度上也不算公安机关的工作量。将该类型化的恶行入罪后,公安机关依法处置更加顺畅,可以计入工作量,更有利于平等保护未成年人、维护法律权威。

2020年6月1日,最高人民检察院发布的《未成年人检察工作白皮书(2014—2019)》披露,2014年至2019年,全国检察机关共受理审查逮捕未成年犯罪嫌疑人284569人,批准逮捕194082人,不批准逮捕88953人;受理移送审查起诉383414人,提起公诉292988人,不起诉58739人,不捕率、不诉率分别为31.43%和16.70%。(14)最高人民检察院:《未成年人检察工作白皮书(2014-2019)》,http://www.spp.gov.cn/xwfbh/wsfbt/202006/t20200601_ 463698.shtml,2020年6月1日发布。当然,其中没有12~14周岁的人犯罪数据,参考意义有限。不过,对于测评检察机关办理“未检”案件工作量仍有一定现实意义。可以推算,全国检察机关平均每年办理未成年人犯罪审查起诉案件总数略低于63902件,共计有63902个未成年犯罪嫌疑人;(15)2012年后,“未检”工作已经实行捕、诉、监(法律监督)、防(犯罪预防)一体化工作模式,2018年后全面推进捕诉合一改革对“未检”工作的影响很小。尽管不同罪名、相同罪名的不同案件的工作量有所差异,但从整体视之这种差异可以忽略。每年再增加100~136件未成年人犯罪案件,相当于“未检”部门的工作量增加了1.565‰~2.128‰,明显在可承受范围内。

2014~2021年最高人民法院工作报告披露,2013~2019年全国法院办理一审刑事案件共910万件、判决罪犯人数1068.6万人。可以推算,近八年来全国法院每年平均办理刑事案件约113.75万件、判决罪犯约133.58万人。一年新增的12~14周岁的人犯“两种严重暴力犯罪”的案件数及相应的工作量只是当前每年办理刑事案件的0.0879‰~0.1195‰,完全在法院可承受范围内,不可能导致案件数激增以致法院不堪重负。

(二)个别下调最低刑事责任年龄的影响内容

应当承认,绝大多数12~14周岁的人是守法的,下调最低刑事责任年龄对其只有益处,没有坏处。少数低龄未成年人被定罪(一般还会判刑),根本原因是其故意实施了严重恶行,而不是因为立法机关将该恶行规定为犯罪;其可能因此在人生道路上面临一些不利益,根本原因是其故意实施了严重罪行,而不是法院判决其有罪。将最低刑事责任年龄个别下调2岁,意味着一些12~14周岁的人因实施了两种严重暴力犯罪而被追究刑事责任,有的人会被核准追诉,有的人会因未核准而不起诉,大多数会被法院判决犯故意杀人罪或者故意伤害罪,不会有人被判处死刑。对手段残忍、后果严重、动机卑劣的低龄犯罪人判处无期徒刑,并不违法,只是比较少见而已。理论上讲,对其可以免除刑罚处罚,但现实中可能极少。对未成年人应当从轻、减轻或免除处罚、认罪认罚从宽、犯罪记录封存、不会构成累犯、社区矫正与帮教等规定当然可以适用这些犯罪人,不是“一判了之”。其服刑的地点是未成年犯管教所或者类似感化院之类的专门矫治教育机构。行为人应当以服从改造、遵纪守法、不再违法犯罪来证明“我改造好了”“我现在是守法公民”,重获信任,不能因为社会排斥而怨恨社会。其可能痛改前非、重新做人,也可能与狐朋狗友抱团重出江湖,还可能因诸事不顺而变得仇恨社会,甚至报复证人、被害人家属、公检法办案人员、无辜者。这究竟是反社会人格的再现,抑或刑事处罚的副作用,其表面上的守法是否隐忍伪装,均难以确定,不能因为其又犯罪而简单地认为改造效果不好,更不能认为不该定罪处罚。

个别下调最低刑事责任年龄的间接影响对象涉及每一个家庭,对未成年人(特别是越轨少年)及其监护人(基本等同于父母)会起到明显的威慑作用,有利于取得较好的一般预防效果,预防性立法功能也得以体现。父母如果不想子女成为不良少年,不想其因犯罪被追诉、被处罚,不想其人生道路坎坷、被社会排斥甚至“社会性死亡”,就必须加强对问题子女的管教,很多顽劣难教、桀骜不驯的少年会有所忌惮、有所收敛、有所节制。如果加强了家庭教育,其仍犯重罪,则说明家庭教育基本失效和失败,其家庭环境是改造难度大的重要原因;如果家庭依旧疏于管教,其犯了重罪,则说明全家法律意识淡漠、家庭教育缺位和失败,其家庭环境也是改造难度大的重要原因。未成年人实施犯罪行为,已经宣告了其家庭教育的彻底破产,不能把有监护人(相当于父或母健在)当作“有管教条件”而不予处理。“责令其家长或者监护人加以管教”——不属于负刑事责任,并不能使其脱离滋生犯罪的原生环境,任由其继续处于此种境况显然不利于改造和社会化。2021年7月,最高人民检察院、全国妇联、中国关心下一代工作委员会发布《关于在办理涉未成年人案件中全面开展家庭教育指导工作的意见》,体现了中央国家机关对家庭教育的重视,填补了法律空白,对改善家庭教育、减少未成年人犯罪与被害将持续产生积极影响。

行为人被定罪判刑,通常还有服刑经历——只是受到了规范的否定性评价,并不表明国家抛弃了他。如果法律法规、地方性法规、部门规章等出台歧视有违法犯罪劣迹的未成年人的规定,属于制度性歧视,违反了《未成年人保护法》,其规定当然无效、应予改正。从现实来看,人们普遍对“一进宫”“二进宫”的犯罪人无甚好感,唯恐避之不及,对看守所、监狱、少年犯管教所、少年感化院(少年教养所、少年拘留所)、矫治机构、工读学校、未成年人法制教育学校、特殊教育学校(不包括专门招收聋哑人之类的特殊教育学校)、专门学校、专门矫治教育机构等敬而远之,实际上体现了有罪判决的附随效应,也体现了人们朴素的法规范意识、对劣迹人群的不信任。这些非规范性评价系私法自治范畴,并不违法,国家无权干涉,不能苛责人们“有偏见”“缺乏爱心”“乱贴标签”“歧视犯罪的人”,更不能强制普通公民都关爱犯罪人、给予优待。人们因为“进去的人不是好人”而对其无好感,并不是因为某个场所被污名化故而讨厌其中的人。如果说污名化,也是因为“进去的人不是好人”导致场所被污名化,而不是相反,切不可颠倒因果关系。无论将矫治少年犯的机构冠以何种名称,假以时日,皆会“污名化”。以为变更场所名称可以“减少歧视”、有利于少年犯回归社会的观点,值得商榷。

四、关于罪行选择

(一)“犯故意杀人、故意伤害罪”之解释

《刑法修正案(十一)》下调最低刑事责任年龄,实际上还修改了故意杀人罪、故意伤害罪的主体要件和客观要件,值得研究。各种非典型的故意杀人或暴力致人死亡行为是否被规制,将是实务中争议的焦点。12~14周岁的人非法拘禁且不给饮食致被拘禁人死亡的,非法拘禁他人并使用暴力致人死亡的,绑架他人并杀害被绑架人的,抢劫(含转化型抢劫)致人死亡的,聚众斗殴且其行为致人死亡的,聚众“打砸抢”且其行为致人死亡的,交通肇事致人重伤又将伤员隐匿、遗弃致人死亡等转化犯、结果加重犯、包容犯及其他非典型的杀人、暴力致人死亡,也应当被这里的“故意杀人”所涵摄。12~14周岁的人在实施绑架、抢劫等罪行的情形下,如果实施故意伤害行为致人死亡,又没有证据证明其具有非法剥夺他人生命的故意,仍属于这里的“故意伤害致人死亡”。强奸致人死亡或者自杀,强制猥亵致人死亡,侮辱、折磨或者恐吓导致未成年人自杀等可否评价为故意伤害致人死亡的行为,以及行为是否属于“情节恶劣”,将会引起巨大争议。笔者认为,前述情形均被这里的“犯故意伤害罪”所包含——尽管相关本罪的最高法定刑可能较低或者未将致人死亡规定为加重结果。

考虑到故意杀人、故意伤害的实行行为与被害人死亡结果之间可能存在较长的时间间隔,可能有外部因素介入,认定存在刑法上的因果关系有一定难度,又有“存疑有利于被告原则”加持及误用,不少案件会成为争议颇大的疑难案件,这无疑会影响到法律实施的效果。不妨假设一种极端情形:5~6个13周岁的男性按住并轮奸一名10周岁的女童,致其当场死亡或者事后自杀而死。很难将强奸行为评价为故意杀人罪或故意伤害罪的实行行为,辩方会提出“行为人对强奸行为不负刑事责任,强奸行为不是故意伤害行为,也不是故意杀人行为,普通殴打行为和被害人的死亡结果之间没有刑法上的因果关系,几个行为人无罪”的辩护意见。即使12~14周岁的人对自己的行为有没有违背女性意志、有没有侵犯女性的性自主权、是否构成犯罪、会不会认定轮奸情节等欠缺正确认识,也能够认识到自己的行为是违反最低道德准则的严重恶行。依据《刑法修正案(十一)》修正后的《刑法》第17条第3款,追究这些12~14周岁的人构成强奸罪(致人死亡)的刑事责任,并无不妥。

从文义来看,“致人重伤”和“造成严重残疾”是并列关系,不是选择关系,是指故意杀人未遂或者故意伤害行为结束后,被害人的人体损伤程度已达到了重伤标准,伤愈后达到了严重残疾的标准。关于“重伤”的认定,应当依据2013年《人体损伤程度鉴定标准》;关于“残疾”的认定,应当依据2016年《人体损伤致残程度分级》,不过认定“严重残疾”的标准不够明晰,参照《劳动能力鉴定职工工伤与职业病致残等级》(GB/T 16180—2014)的相关规定,宜认为一级至七级残疾为“严重残疾”。如果12~14周岁的人以强酸损毁被害人容貌,可能只认定为重伤而不会认为属于“严重残疾”,依此条便不能追究其刑事责任了。若将“致人重伤”和“造成严重残疾”解释为选择关系,未超过文义射程,并非不可取。如果表述为“致人重伤或者造成严重残疾”,则“致人重伤”与“造成严重残疾”择一即可,可能更佳。

(二)“情节恶劣”之解释

该条中的“情节恶劣”修饰的仅是“以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾”,抑或加上“致人死亡”?易言之,如果发生了致人死亡后果,是否还要求情节恶劣?若“情节恶劣”仅修饰前者,则属于情节犯;若修饰两者,则在修饰“致人死亡”时属于整体的评价要素——又有叠床架屋之嫌。从现实来看,“犯故意杀人、故意伤害罪,致人死亡”但情节不恶劣,几乎不可能;如果故意杀人既遂或者故意伤害致人死亡,却由于某种原因认定为不属于“情节恶劣”,难以令人信服。也即“致人死亡”的结果与“情节恶劣”往往是基本等价的,宜认为发生致人死亡后果的一律属于“情节恶劣”。故笔者认为,“情节恶劣”仅修饰“以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾”。

该条中的“情节恶劣”与“以特别残忍手段”之间是什么关系?人们很容易认为,“情节恶劣”是对“以特别残忍手段”的重复评价,但如果通过刑法解释得出其他合理结论,则不能认为违反了禁止重复评价原则。《刑法》第234条第2款规定,“犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。”再结合《刑法》第17条第2款可见,立法机关认为,以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的,比一般故意伤害致人重伤更恶劣,具有更大的可非难性,有的与故意杀人罪既遂相当,应当配置更重的法定刑,不排除死刑。从体系解释来看,“情节恶劣”在很大程度上相当于《刑法》第234条第2款中的“以特别残忍手段”,可将这一表述视为“特别残忍手段”的同位语。“以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾”,显然包括了行为人以特别残忍手段残害他人的肢体的行为,例如刀砍、斧劈、匕首捅刺、铁锤猛砸、从高处摔下等。而唆使狂犬咬人致人感染狂犬病毒而死,投放毒蛇咬人致人死亡(或者成为植物人),投放危险物质使人中毒或患绝症而死亡,用装有艾滋病人血液的针头扎人、用强酸强碱毁容等,是否属于“以特别残忍手段”,会存在争议,笔者认为均属于“以特别残忍手段”。普通的拳打脚踢也足以将人活活打死,若以“手段不是特别残忍”或者“手段不是特别残忍,就不是情节恶劣”为由而不追究刑事责任,并不妥当。而“手段残忍”与“手段特别残忍”之争,也是不可避免的。故宜舍弃“特别”这一修饰语,解释为“残忍手段”为佳,也不宜对动机、目的、程度做其他限制。

从实践来看,司法机关一般会从动机目的是否卑劣、是否事出有因、有无被害人过错、作案手段是否残忍、后果是否严重、有无自首坦白、认罪悔罪态度、有无赔偿被害方损失、有无刑事和解、行为人一贯表现及有无劣迹等综合认定“情节恶劣”。但有的未成年人对生命缺乏基本的敬畏,因琐事酿成命案的情形颇多,往往有较易侦破、认罪态度好等特点,这一司法经验未必可资依赖。另外,“情节恶劣”这一构成要件要素亦需要解释和证明,对“情节恶劣”的证明同对“恶意”的证明类似,本来在案的罪中证据足以证明是否“情节恶劣”,却会陷入无谓的争执。故“情节恶劣”之规定,没有实质意义,删除为宜。

五、程序控制——“最高人民检察院核准追诉”亟待制定细则

《刑法修正案(十一)》规定“经最高人民检察院核准追诉”,是一种程序控制,使得“一刀切”有了一定的柔性,可以从标准上从严把握追诉的必要性和准确性。这样的目的是从严统一标准、限制处罚范围,从社会发展大局考虑,从国家层面去判断,有利于法治统一。如前所述,可以预测全国每年约有100~136个12~14周岁的人因犯罪被报请最高人民检察院核准追诉,那么细化具体规定、构建完善程序势在必行,即最高人民检察院出台相应的司法解释、发布相关指导性案例和典型案例极具必要性。

层报最高人民检察院核准追诉,很明显只在审查起诉阶段,而不是审查批准逮捕阶段;受理案件的人民检察院批准逮捕,并不需要先报请最高人民检察院核准追诉。最高人民检察院核准追诉后,地方检察院不提起公诉是不可能的。当前有三个重要问题亟待解决:

一是,受理审查起诉的人民检察院应当是基层检察院,还是中级人民法院的同级人民检察院?笔者认为,应当是后者。基层人民检察院对此无管辖权,如果受理则应当移送上一级人民检察院。理由如下:(1)司法实践中,12~14周岁的人的罪名大多数将是故意杀人罪、故意伤害罪。故意杀人罪的基本犯对应的法定刑是“死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑”,故意伤害致人死亡对应的法定刑是“十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑”。抢劫致人死亡、非法拘禁他人并使用暴力致人死亡、绑架他人并杀害被绑架人、故意伤害被绑架人致其死亡等,应当适用的法定量刑幅度的最高刑一般包括了死刑、无期徒刑。2006年《最高人民法院关于审理未成年人刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第13条规定,“未成年人犯罪只有罪行极其严重的,才可以适用无期徒刑。对已满十四周岁不满十六周岁的人犯罪一般不判处无期徒刑。”可见,人民法院有权对12~14周岁的罪行极其严重的被告人判处无期徒刑,《未成年人检察工作白皮书(2020)》显示,2020年全国法院对未成年被告人判处无期徒刑50人,认为对未成年人不能判处无期徒刑的观点是不成立的。依据《刑事诉讼法》第21条,应当由有管辖权的中级人民法院一审。相应地,公诉机关也应当是中级人民法院的同级人民检察院——即使检察院的量刑建议是有期徒刑,也不应例外;否则,可能违反罪责刑相适应原则。(2)截至2020年2月,我国有965个市辖区、387个县级市、1323个县、117个自治县、49个旗、3个自治旗、1个特区、1个林区,共2846个县级区划。那么,每个县级区划平均有12718个12~14周岁的人,因其概率取百万分之一,可以推算大体上每79个县级区划一年共发生1起12~14周岁的人故意杀人致死的犯罪,平均79个县级区划一年共发生约4起12~14周岁的人犯“两种严重暴力犯罪”的案件。由中级人民法院的同级人民检察院集中管辖,审查起诉、层报核准,一定程度上有利于积累办案经验、把握尺度。最高人民检察院如果核准追诉,宜在《核准追诉决定书》上载明:本案应当由中级人民法院管辖,指定同级的某一人民检察院提起公诉。如此有利于避免不必要的争议,节约司法成本。(3)从2020年《公安机关办理刑事案件程序规定》来看,“移送人民检察院审查起诉”“移送同级人民检察院审查起诉(或决定)”的表述均有,意味着侦查终结后不一定都是向同级人民检察院移送审查起诉,有可能是向上一级人民检察院移送审查起诉。

二是,核准决定权是否由最高人民检察院专有?易言之,省级人民检察院有无否决权?如果层报至省级人民检察院后,其认为不应当追诉,核准程序就此停止,还是应该继续层报至最高人民检察院?“是否应当核准追诉”主要是实体方面的整体性判断,而“是否符合层报核准追诉的条件”主要是程序方面的细节性判断,这是两个殊途同归的问题。“不应当核准追诉”有可能异化成“不符合层报核准追诉的条件”,对此应当警惕。因对犯罪嫌疑人是否属于12~14周岁的人有分歧、法外因素等原因,中级人民法院的同级人民检察院对是否符合层报最高人民检察院审查核准的条件存在分歧的,宜请示上一级人民检察院。省级检察院认为符合层报核准条件、应当核准追诉的,当然还应当上报最高人民检察院;认为不应当核准追诉的(公开理由可能是不符合层报核准追诉的条件),基于检察一体原则,一般应当以省级人民检察院的决定为准,但对于这一问题未必仍旧适宜;若赋予下级检察院的复议权,又有程序倒流、增加司法成本之嫌。笔者认为,核准追诉权由最高人民检察院专有,省级人民检察院没有否决权;如果省级人民检察院认为不符合层报核准追诉的条件或不应当核准追诉的,也应当报请最高检察院核准追诉(可以一并提出本院的处理建议和理由),由最高人民检察院最终决定。这也可以减少越级上报、申诉控告的发生。

三是,如果最高人民检察院未核准,应当由受理审查起诉的检察院作出不起诉决定,还是由侦查机关撤销案件?在“犯罪事实清楚,证据确实、充分”的前提下,如果是前者,系微罪不起诉,还是绝对不起诉?第一种观点认为,“经最高人民检察院核准追诉”实际上是追究刑事责任的程序要件,并不给违法性、有责性提供依据,与表面的构成要件要素有些类似,未核准追诉说明最高人民检察院认为犯罪嫌疑人的行为不具有可罚性,则应当作出微罪不起诉决定。第二种观点认为,该规定给有责性提供依据,未核准追诉说明最高人民检察院认定犯罪嫌疑人不负刑事责任,则其行为不构成犯罪,应当绝对不起诉,或者由侦查机关撤销案件。第三种观点认为,应当依《不予核准追诉决定书》的理由不同而区别对待。鉴于最高人民检察院不可能认定某个精神正常的12~14周岁的犯罪嫌疑人是不具有刑事责任能力的人,也不太可能是“不属于重伤”或者“未造成严重残疾”,其理由主要是“不属于特别残忍手段”或“不属于情节恶劣”,相当于《刑事诉讼法》第177条第2款中“犯罪情节轻微,依照刑法规定不需要判处刑罚或者免除刑罚”的情形,又考虑到司法机关收集的证据可能用于民事诉讼中,笔者倾向于第一种观点。

对12~14周岁的人的特定犯罪核准追诉,与在法定刑以下量刑报请最高人民法院核准差异颇大,与对已过二十年追诉期限的犯罪核准追诉颇为类似,即并未采取备案制或事后审批生效制,而是采用事前审批制。在层报的标准、所需材料、流程、办案期限等具体规定方面,可以仿效后者的制度设计。参照2012年《最高人民检察院关于办理核准追诉案件若干问题的规定》,兹拟定“最高人民检察院关于办理已满十二周岁不满十四周岁的人犯罪核准追诉案件若干问题的规定”相关内容如下:

第一条 办理核准追诉已满十二周岁不满十四周岁的人犯罪(以下简称“核准追诉”)案件应当严格依法、从严控制。

第二条 已满十二周岁不满十四周岁的人,犯故意杀人、故意伤害罪,致人重伤造成严重残疾或者死亡的,须报请最高人民检察院核准追诉。

未经最高人民检察院核准追诉,不得对案件提起公诉。

2.2.1推进化肥减量增效 支持长江经济带11省(市)实施化肥使用量负增长行动,选择一批重点县(市)开展化肥减量增效示范,加快技术集成创新,集中推广一批土壤改良、地力培肥、治理修复和化肥减量增效技术模式,探索有效服务机制,在更高层次上推进化肥减量增效。

第三条 在最高人民检察院核准追诉前,侦查机关可以依法对犯罪嫌疑人采取强制措施,检察机关应当及时介入,有权调查核实。

侦查机关提请追诉并提请逮捕犯罪时已满十二周岁不满十四周岁的嫌疑人,人民检察院经审查认为应当追诉而且符合法定逮捕条件的,可以依法批准逮捕,同时要求侦查机关在提请核准追诉期间不停止对案件的侦查。

第四条 报请核准追诉的案件应当同时符合下列条件:

(一)有证据证明存在犯罪事实,且犯罪事实是犯罪嫌疑人实施的;

(二)犯罪嫌疑人犯故意杀人、故意伤害罪,致人重伤造成严重残疾或者死亡的;

(三)犯罪嫌疑人能够及时到案接受追诉的。

第五条 侦查机关提请追诉的案件,由上一级人民检察院受理并层报最高人民检察院审查决定。

第六条 人民检察院对侦查机关移送的提请追诉的案件,应当审查是否移送下列材料:

(一)报请核准追诉案件意见书;

(二)证明犯罪事实的证据材料;

(三)关于发案、立案、侦查、采取强制措施等有关情况的书面说明及相关法律文书。(17)笔者认为,“被害方、案发地群众、基层组织等的意见和反映”不应当保留。主要理由是,几乎不用调查便可知被害方希望从严从重从快判处;案发地群众、基层组织等未必比办案人员更了解全部案情,其意见可能失真,且并不重要;若知者甚多,可能使得“未成年人犯罪记录封存”在某种程度上沦为具文。

材料齐备的,应当受理案件;材料不齐备的,应当要求侦查机关补充移送。

第七条 地方各级人民检察院对侦查机关提请追诉的案件,应当及时进行审查并开展必要的调查,经检察委员会审议提出是否同意追诉的意见,在受理案件后十日之内制作《报请核准追诉案件报告书》,连同案件材料一并层报最高人民检察院。人民检察院办理申请核准追诉程序的期间,不计入审查起诉期限。

第八条 最高人民检察院收到省级人民检察院报送的《报请核准追诉案件报告书》及案件材料后,应当及时审查,必要时派人到案发地了解案件有关情况。应当在受理案件后一个月之内作出是否核准追诉的决定,特殊情况下可以延长十五日,并制作《核准追诉决定书》或者《不予核准追诉决定书》,逐级下达最初受理案件的人民检察院,送达提请追诉的侦查机关。

最高人民检察院决定不予核准追诉,最初受理案件的人民检察院应当在收到《不予核准追诉决定书》后十五个工作日内决定不起诉。犯罪嫌疑人在押的,应当立即释放。

第九条 对已经批准逮捕的案件,侦查羁押期限届满不能做出是否核准追诉决定的,应当依法对犯罪嫌疑人变更强制措施或者延长侦查羁押期限。

第十条 最高人民检察院决定核准追诉的案件,最初受理案件的人民检察院应当监督侦查机关及时开展侦查取证。

需要强调的是,任何预设立场及指标化管理均会使该制度异化,不存在“以不核准为原则,以核准为例外”原则,也不存在“以核准为原则,以不核准为例外”原则。可以预测,12~14周岁的人犯罪层报最高人民检察院核准追诉的案件,大多数会得到核准,只有被害人有重大过错、行为人长期遭受校园霸凌而还击施害者、行为人有较严重智力障碍等情况不会得到核准。最高人民检察院可能因被害人重大过错、行为人主观恶性不深等原因而不予核准追诉,在文书中以一两句话阐述理由为宜,不必详细说理。如果未核准追诉,当然不是因某个12~14周岁的行为人没有恶意而不追究,也不是因行为人不具有相应刑事责任能力而不追究,不能认为之前的批准逮捕决定是错误的。无论最终核准追诉与否,均应当计入侦查机关的工作量,以免其因担心不被核准而怠于侦查取证。

六、结语

《刑法修正案(十一)》个别下调最低刑事责任年龄至12周岁,符合未成年人司法内在规律和比例原则,是全方位保护未成年人权益、未成年人保护法治化的必要举措,也是国家治理体系现代化的重要组成部分,具有充分的正当性,根本不是情绪立法、民粹立法。对“犯故意杀人、故意伤害罪”和“情节恶劣”的解释与认定,很可能是争议的焦点、适用的难点。当务之急是细化最高人民检察院核准追诉的条件与程序。个别下调最低刑事责任年龄,不代表可以毕其功于一役,还应当抓紧抓好相关配套措施和延伸工作,做好源头治理、综合治理,如加强生命教育、安全教育、法制教育,做好家庭教育、学校教育、社会教育,建立健全亲情会见、强制亲职教育、心理干预、临界预防、强制辩护、“未检”业务统一集中办理、分案起诉、罪错未成年人分级干预体系、未检公益诉讼、未成年人检察社会支持体系、未成年人司法社会工作服务体系、“政法一条龙”工作机制、“社会一条龙”工作机制等,不可偏废。