虚拟体育社区社会网络分析

2021-09-12霍兴彦林元华

霍兴彦 林元华

“虚拟社区”最初由美国学者霍华德·瑞恩高德于1993年提出,用来指那些随着互联网传播技术的发展而出现的以共享价值为中心的新型社区,“人们在此讨论共同话题,成员间有情感交流并形成人际关系网络。”时至今日,各类网络虚拟社区不断涌现,其中,基于某种共同的体育兴趣与爱好而形成的网络趣缘社区即为虚拟体育社区。本文正是以此类社区为研究对象,旨在对其社会网络结构进行研究。

社会网络是指行动者集合及其之间的关系。给定一组行动者,社会网络分析能够被用于测度这个集合内行动者的结构变量。在社会网络分析框架下,一个社区的关系结构由行动者之间的关系模式组成,通过模拟这些关系就可以描述一个社区的结构,进而可以研究这一结构对社区运作的影响和/或这一结构对社区内个体的影响。

本研究旨在运用社会网络分析方法,对一个依托微信社交平台组建的跑团的社区结构以及成员之间的互动关系进行分析和测量。这一方面将有助于厘清个体在虚拟体育社区这类趣缘群体中是如何进行交往互动的,同时也有助于理解虚拟体育社区的网络关系结构影响个体行动的机制与原理。

1 研究对象和方法

1.1 研究对象

为找到合适的虚拟体育社区作为研究对象,本文借鉴Kozinets提出的5个标准,通过对比观察后选择了XMB跑团作为研究对象,主要基于以下考虑:

第一,XMB跑团是一个地域性跑团,成员以中青年为主,成员间不仅有着频繁的“线上”交流,而且也经常开展常规约跑、组织参赛等“线下”活动,由此形成比较复杂的人际关系网络,符合本文对社会网络进行分析的需求。第二,该跑团曾获“全国十佳跑团”“西部最佳跑团”等荣誉称号,具有较高知名度和影响力。第三,跑团内部讨论交流的话题涉及跑步、旅游、美食等多方面,信息量丰富且比较离散。最后,笔者在持续关注XMB跑团成员虚拟网络空间交流互动情况的同时也得以实地参加其线下“约跑”等活动,这些丰富的“线下”与“线上”资料都可以很好地满足研究需求。

1.2 研究方法

1.2.1 研究资料收集方法

刘军教授指出,可采用线人法、提名法以及观察法等多种方法进行整体网络研究的资料收集。本文主要采用观察法进行了研究资料的收集:两个成员如果存在线上互动,就标注为“1”,否则标注为“0”。另外,考虑到线上聊天巨大的信息量,以及Z市在2019年12月10日举办首届半马比赛的实际情况,笔者选取了XMB跑团从2019年12月1日到12月15日的聊天记录作为分析样本。根据整理,该跑团在半个月内共有聊天记录4453条,118人参与。

1.2.2 研究资料整理与分析的方法

为具体分析上述118位成员半个月的线上互动情况,笔者以聊天互动为单位,建立横行为发起者,纵列为回应者的有向邻接矩阵:两人存在互动关系用“1”表示,否则用“0”表示,由此建构一个118行*118列的有向邻接矩阵。继而运用UCINET6.0软件对其网络密度、中心性以及凝聚子群进行具体测量。最后结合“线上”“线下”收集的大量一手观察及访谈资料,对该跑团整体的社会网络特征及其发生机制进行探讨。

2 研究结果与分析

2.1 XMB跑团的网络密度

密度是指一个社群图中各点之间联系的紧密程度,可通过图中实际存在的连线与理论上可能存在的最大连线相比得到,网络密度越大,说明各点之间联系越紧密,该网络对其中行动者的态度、行为等产生的影响可能越大。

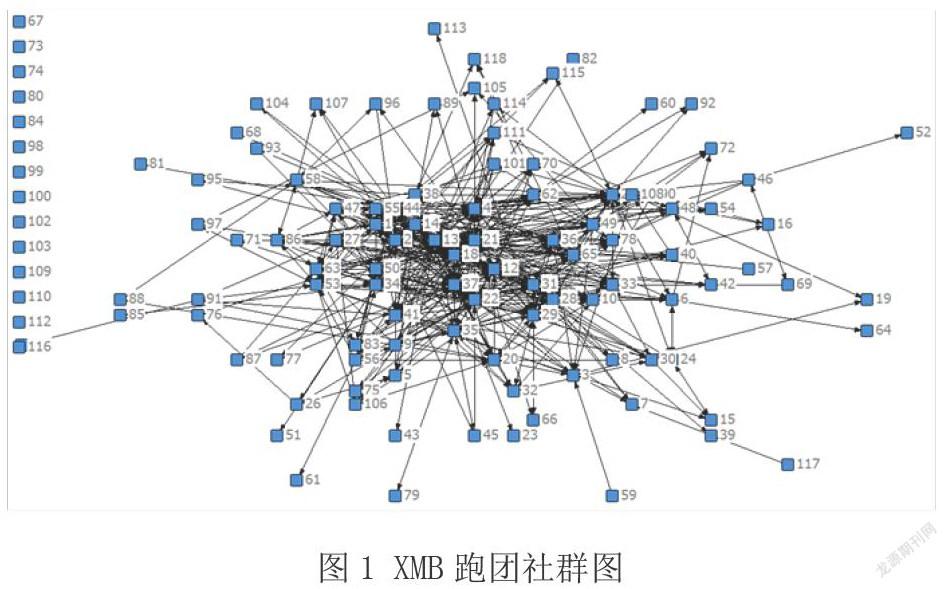

从XMB的社群图来看(图1),处于图中间的成员比较活跃,与很多成员都存在互动,比如21号、13号、18号等;也有些成员的互动网络比较单一,基本上属于一对一互动,比如52号、61号、79号等;另外,从图1可见,有14位成员(67号、73号……116号)并没有与其他任何成员形成互动,意味着有12%的成员处于孤立状态。对XMB跑团整体网络密度的计算结果显示,其平均密度为0.0563(取值范围为0—1),标准差为0.2305,这说明跑团成员之间的平均互动程度偏低,整个社区是一种较为松散的互动结构状态。

2.2 XMB跑团的网络中心性

2.2.1 XMB跑团点度中心度和点度中心势分析

对XMB跑团点度中心度和点度中心势的统计结果显示:有14人(占比12%)处于孤立状态;52人(占比44%)与1—5个成员存在直接互动关系;14人(占比12%)与6-10个成员存在直接互動关系;14人(占比12%)与11—15个成员存在互动关系;9人(占比8%)与16—20个成员存在互动关系;15人(占比13%)与21及以上的成员存在互动关系。另外,点度中心度最高的是编号为21号的XMB团长ZZL:他在半个月内共与44位成员进行了互动交流。由此可见,团长ZZL作为负责人在跑团中居于中心位置,是中心人物,拥有较大权力。根据平均点度数据,该跑团的互动点数平均值为8.475,意味着每个成员的平均互动规模为8人。另外,从整个网络的中心势数据来看,30.89%的数值意味着网络中各点的点度中心度差异较小。

值得注意的是,由于跑团社群图是有向图,因此有必要对点度进行点出度和点入度的区分。其中,点出度是指该成员直接指向其他成员的总数,反映其参与互动的程度;点入度则是直接指向该成员的其他成员的个数,反映的是该成员受到关注的程度,也可理解为该成员在跑团中的声望。据此,笔者对XMB跑团点出度和点入度情况进行了统计,结果表明,该跑团不同成员表现出不同的点出度和点入度,意味着他们在互动网络中的地位存在着中心与边缘的区别。对点初度和点入度排在前5位的成员分别进行梳理后发现,该跑团点出度和点入度前5名共包括8位成员,他们既积极与他人互动,又得到其他成员的高度关注,可以说在跑团中居于中心位置。

2.2.2 XMB跑团中间中心度和中间中心势分析

中间中心度测量的是一个点在多大程度上位于图中其他点“中间”,从而反映其在多大程度上控制他人之间的交往。从该跑团中间中心度和中间中心势的统计结果看,21号、13号、37号、4号和11号的中间中心度排在前5位,说明他们在跑团互动网络中占据比较关键的位置。将该结果与上述点度中心度统计结果进行对比可见,他们也是点度中心度排名前5的成员。这意味着这些核心成员不仅自身具有很强的交往互动能力,而且也具有一定的控制交往能力。另外,由于整个网络中间中心势数值只有9.10%,说明该跑团的互动结构比较松散,集中趋势很低。

2.3 凝聚子群分析

凝聚子群在社会网络分析中是指这样的行动者子集:在此集合的行动者之间具有相对较强的、直接的、紧密的、经常的或者积极的关系。由于“社会力量是通过子群成员之间的直接联系、通过中介人传达的间接行为以及通过子群内相对于外部更为紧密的凝聚力起作用的”,因此,凝聚子群在理论上非常重要。

本研究主要关注跑者间的互动关系,因此,主要从联系的交互性对凝聚子群进行分析,从该角度界定的凝聚子群也被称为“派系”。鉴于派系中很多成员会出现重叠,因此可进行派系合并,从而得到较为松散的“圈子”成员。

对XMB跑团的派系统计结果表明,该跑团共有13个成员派系,进行派系合并后可得到较为松散的17位“圈子”成员,即2号、4号、11号、12号、13号、18号、21号、22号、28号、29号、31号、34号、35号、36号、37号、44号和65号。对“圈子”成员的网络密度进行测量结果显示,其网络密度为0.6213,明显高于0.0563的整体网络密度值,说明他们构成了跑团内部互动更为频繁的强关系网络。

3 结论与讨论

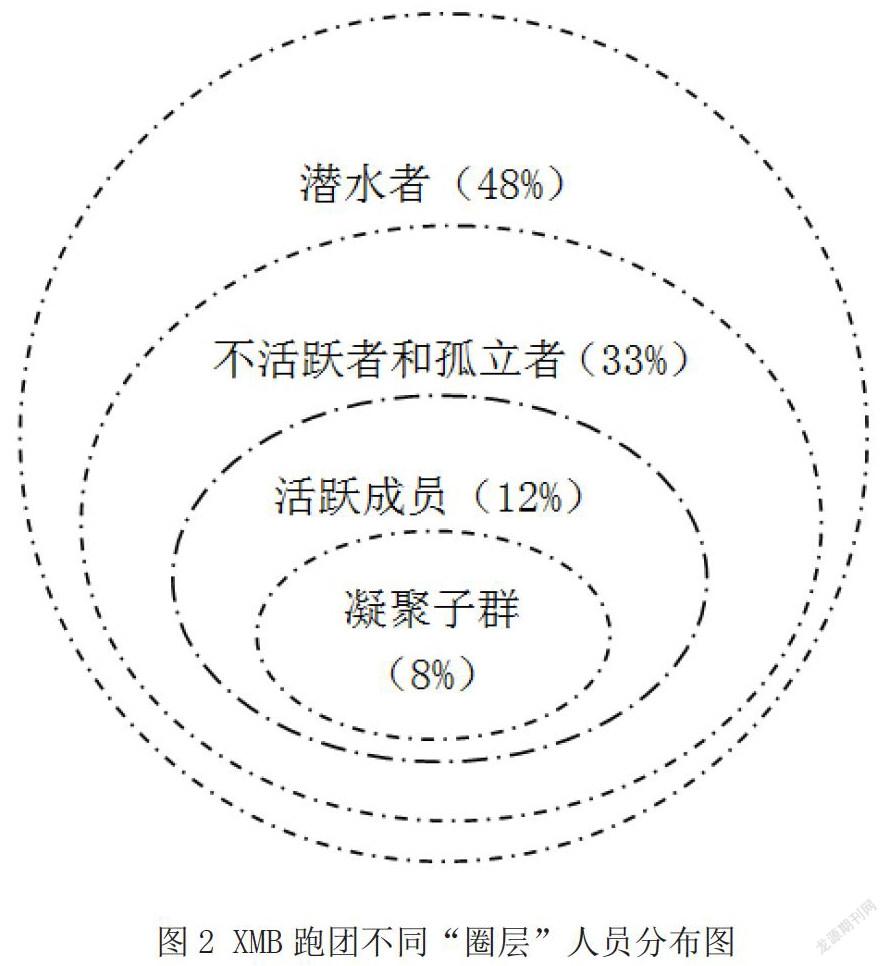

基于上述测量结果,本文认为,跑者虚拟空间的线上互动呈现出一种在小规模上联系紧密而大规模上联结松散的圈层结构(如图2所示):

其一,是由凝聚子群成员组成的最内层。他们互动频繁,关系稳定,其网络密度也远大于整体网密度。根据Friedkin关于网络凝聚性的分析,可以预期,在这些互动频繁的成员之间具有很强的凝聚力,同质性较强,意味着在这些“圈子”成员间形成的是一种强关系网络。从人数上看,该圈层规模最小,仅有17人(参见表4);其二,是由中等程度的互动参与者组成的中间层。参考跑团的平均点度值,本文将该跑团点度中心度大于和等于8的成员,都视为中等程度的互动参与者(排除上述圈子成员)。据此,共有26人。其三,是由点度值低于平均值的成员,即点度值为0-7的成员组成的次外层。这些成员处于网络边缘,互动规模很小,属于网络中的孤立者和不活跃者。据此,共有75人。其四,是由在半个月内从未发言的大量潜水者组成的最外层。其人数可用跑团总人数减去社群图中出现的人数得到。据此,共有108人。当然,这种“圈层”结构只是一种相对划分,各圈层之间并不存在泾渭分明的界线。

上述这种既有强关系又有弱关系的“圈层”结构在一定程度上凸显了在XMB跑团这类趣缘性虚拟体育社区中诸如团长、管理员以及意见领袖等“关键节点”的重要作用。尽管每个成员在理论上都可以在虚拟体育社区中自由选择交流和互动对象,但事实上处于不同“圈层”的成员却可能面临不同的聊天际遇:以团长和管理员为代表的“关键节点”处于“舞台”中央,他们由于掌握着信息发布等资源,从而可以经常成为互动“话头”的发起者,并在一定程度上影响会话焦点;而处于“舞台”边缘的“潜水者”“孤立者”以及“不活跃者”则可能面临无人回应的尴尬境遇。这意味着,虚拟体育社区并非人们所期望的那样可以成为一个平等交流的直接对话的平台。事实上,它可能更多的只是現实社会网络的一种投射和翻版。

本文系贵州财经大学人才引进项目阶段性成果“中国马拉松运动传播理念与实践研究”(项目编号:2020YJ018)。

(作者单位:贵州财经大学体育工作部新体育研究中心)