民国时期北京大学院系设置调整及其治理变革

2021-09-12李良立陈廷柱

李良立 陈廷柱

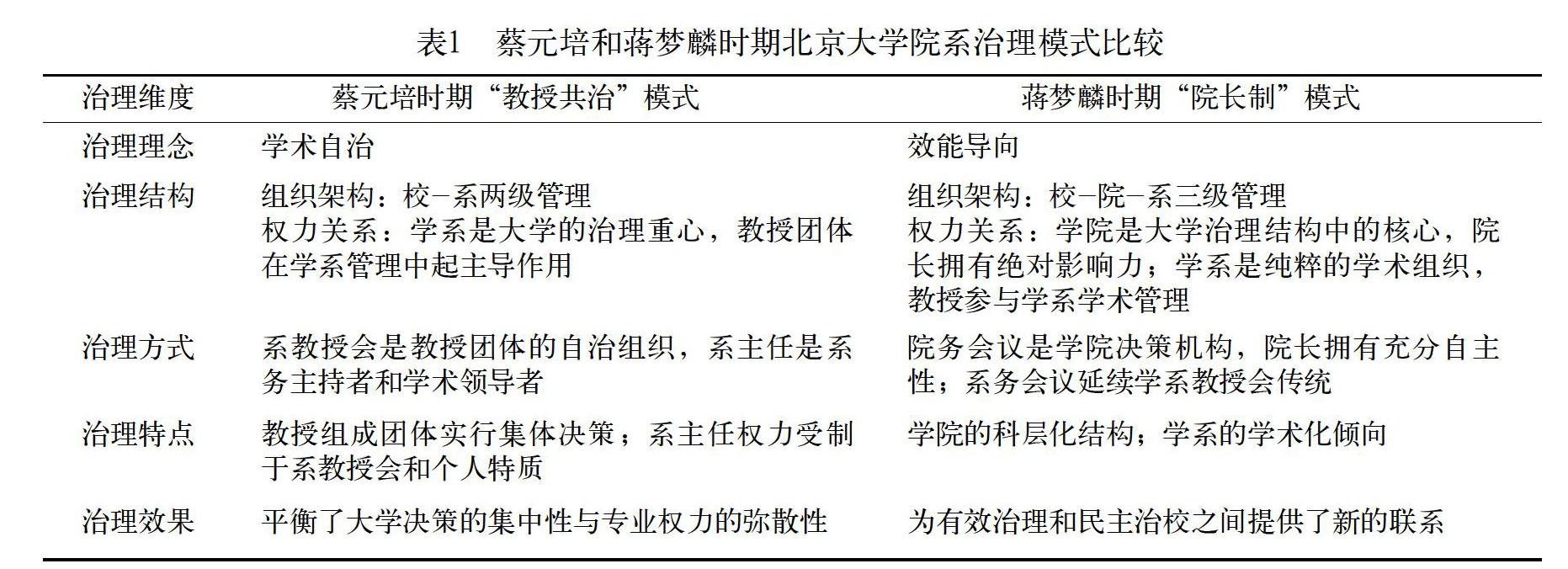

摘要: 民国时期北京大学院系设置经历了“科-门”“组-系”“院-系”三个阶段,其治理模式经历了从“学长制”到以学系为基础的“教授共治”,再到以效能为导向的“院长制”的转变过程。这两次转变分别在蔡元培和蒋梦麟时期完成。蔡元培从“学术自治”的理念出发,实行“教授共治”,旨在强调教授团体的主导地位和学系自主运作。蒋梦麟实行“院长制”治理模式,遵循“效能导向”原则,通过院长职位与学系教授的共同治理,平衡大学决策的集中性与院系的自主性。比较来看,蔡元培与蒋梦麟都将保障学术自治、维护教授专业权力作为治理变革的价值诉求,只是蔡元培更强调学术共同体的集体作用,蒋梦麟倾向于强化管理效能,突出院长个人领导作用。

关键词:院系治理;“教授共治”;“院长制”;学术自治;效能导向

中图分类号:G649.29文献标识码:A文章编号:1672-0717(2021)05-0110-09

北京大学作为近代中国大学的典范,具有崇高的学术地位和广泛的影响力,其院系组织结构和治理模式在民国时期颇具象征性和代表意义。北京大学在诞生初期仿效日本大学模式采取了“科-门”建制,其治理形式和运行规则带有明显的等级性和集权特征。大学组织中存在一种上下级关系,政府官员担任学校主要领导人主持校政,教員被视为他们的下属,学“科”自主权较小。20世纪20年代,随着德国学术自由思想和美国“学系制”的引入,北京大学开始强化“学术自治”的力量,教授团体逐渐压制由科层系统产生的行政意志,以学系为根基发挥其在专业治理方面的优势,并在此基础上保持基层学术组织的自主性。之后,随着南京国民政府对大学控制的加强以及大学“学院制”的确立,学术自治收缩到学系层面,蔡元培所倡导的“教授治校”逐渐被蒋梦麟主张的“校长治校”“教授治学”所取代,北京大学内部治理呈现出强化“效能导向”的变革趋势。可以说,随着北京大学院系设置的不断调整,院系治理在不同阶段也呈现出不同模式。事实上,北京大学院系治理改革既涉及到院系权力结构问题,也与院系组织结构相关。本文着重考察蔡元培与蒋梦麟领导下的北京大学院系设置及其治理变革,揭示大学学术自治制度的建立与组织科层化的转变,希望能为当前我国高校院系治理改革提供一些启示与借鉴。

一、“教授共治”:基于学术自治的逻辑展开

(一)“学系制”改革

在1919年蔡元培实行“学系制”改革之前,北京大学是以“科-门”形式组织起来的——大学分设文、理、法、农、工、商等“科”,每“科”下设若干“门”。尽管辛亥革命后,由蔡元培主持制订的《大学令》较多地仿效德国现代大学模式,但从大学的建制体系来看,“科”“门”仍然延续了中国古代官学的“门馆之学”“门闱之学”[1],还很难称得上是现代意义的系科组织。1917年蔡元培刚就任校长时,北京大学是一所强调等级秩序、行政集权的学府,当时教员的等级地位远低于校长和少数行政领导,学长对学系事务也没有实际的权力。为解决传统校长集权管理体制造成的问题,蔡元培有意加强了学长决策学科内部事务的权力。但是这也导致当时北京大学组织系统的“内部不协调”:每科各有一名学长,唯他有权管理本科教务,且只对校长负责,“这种组织形式形同专制政府”。并且,蔡元培也意识到传统“科-门”组织形式限制了学科学术化和专业自治化发展,他认为按“科”“门”限定一门学科的范围既不是“一件轻而易举的事”,也会造成“从事不同知识领域学习的学生之间的障碍”[2](P514-515)。为此,蔡元培着手进行“学系制”改革,废止原有的各“科”名称,改“科”所属的学“门”为学“系”,将性质相近的学系归并为“组”。这不仅更加适应学术发展,还意味着取消“学长制”。“学系制”改革彻底改变了北京大学原先的“门馆”模式和学长个人统治格局,这种融通文理学科、保证学术自治的基层学术组织形式一直持续到民国后期。

北京大学实行学系分组模式也与推进选修制有关。蔡元培强调“习文科各门者,不可不兼习理科中之某种(如习史学者,兼习地质学;习哲学者,兼习生物学之类);习理科者,不可不兼习文科之某种(如哲学史、文明史之类)”[2](P174)。他倡导选修制,正是希望使教员和学生有交换知识的机会,而不至于形成隔阂[3]。总体来看,改学“门”为专业性学“系”对于推进选修制和融通文理来说是更合理的,学系分组更是拓宽了专业培养的口径,为沟通文理奠定了坚实的基础。值得注意的是,北京大学将学系分组,并通过《本校各系各组及教务会议组织大纲》来规定“组”的治理机构和职能:学系之上设有分组会议,成员由各学系主任组成,职责是审议本组课程、预算、各学系图书仪器设备及其他教务,规定考试规则,决定图书仪器管理细则、功课表及公开讲演或特别讲演事宜[4](P434-436)。但事实上,组并没有实体的行政建制,分组会议也没有相关开会记录,组的设立主要是为了“推进学系基础上的选修制度”,将相近学科归并以指导学生选修课程[5]。换言之,“组”并不是作为行政实体来统领各学系,北京大学的实体组织是校、系两级。

(二)“教授治校”与学系“教授共治”

蔡元培推行的“教授治校”制度既能增强教授在学系治理中的作用,也可以保证学系成为自主管理的权力实体。从学系外部治理看,评议会是大学最高权力与决策机构,由校长及教授互选之评议员组成,审议决定学校重要事务,包括教员的聘任、辞退、薪俸及待遇,学校的预算及经费,行政机关的设立、废止及变更,行政人员的任免等行政性事务,以及学科及学系设立、与学生相关的规章等学术性事务。其中,在与学系相关的学术性事务中,评议会集中于制度化、常规化的决策,并不干涉学系的具体管理工作。从学系内部治理看,由各教授组成的教授会实际上享有管理学系的广泛权力。这些权力通常体现在教学研究、学生培养、课程设置等涉及学术活动和学术自由的管理事务上。在任命教师和执行经费时,系教授会也具有较大自主权,因为在程序上拥有最后决策权的校级权力机构并不主动行使否决权。根据学校规定,聘任教授人选由系主任提出,系教授会认为有聘请之必要时,再提交由系主任组成的教务会议,教务会议通过后,经校长交由聘任委员会酌办[6](P427)。教授的辞退,需“经该系教授会五分之四可决,并得校长之认可,方能办理。如该系教授不及五人,应经全体教授可决。”[4](P389-390)在财权方面,“学系教授会提出本系预算要求书”[4](P435),决定本系经费的分配及使用。如1920年5月28日,化学系教授会讨论添设化学实验室及增购仪器书籍[7](P1655-1656)。此外,选举系主任的权力也被赋予了系教授会。这说明,教授在大学事务中具有相当的影响力,他们不仅参加评议会议决立法事宜、决策学校重要问题,而且拥有设置课程、管理学生、安排人事、分配经费和自主进行研究的权力。这也意味着学系拥有很大的自治权力,因为学系自治的程度也取决于教授在更高一级的机构里所能发挥的影响力。

在“教授治校”的权力构架下,学系治理的核心是教授组成团体实行集体决策。前文已述,各学系是获得自主权的自治团体,负责本系人、财、物等方面的管理,教授会对各自所在的学系全面负责。这种社团式的治理结构增强了教授会的责任,从而也影响了系主任的角色和职责。与学长制时代相比,系主任不再是系的行政统治者,他的首要角色是系务主持人和学术领导者。其一,系主任作为专业权威,负有领导本系学术发展的重任。1919年朱希祖担任史学系主任,提出“以文学的史学,改为科学的史学”[8](P71),为史学系指明了社会科学化的发展方向。朱希祖认为“研究历史,应当以社会科学为基本科学”,他重新调整北京大学史学系的课程,让学生“先把社会科学学习,做一种基础”,“然后把全世界的史综合研究”[9]。其二,系主任是师资建设和人事配备的关键人物。在教授聘任程序上,由系主任提出人选,系教授会议审议后提交教务会议,教务会议通过后交由聘任委员会酌办。在这一过程中,系主任作为系教授会主席、教务会议成员,不仅是师资力量的开发者,也是统筹聘用程序的关键人物[10]。从实际运行情况来说,系主任在其中确实起了实质性作用。这可以从朱希祖的日记中窥见一二:1929年2月26日“代百年规划史学系请教员事”;3月5日“至陈援庵君家,又至陈寅恪君家,均请其为北大史学系讲师”;3月6日“访陈百年君,说明史学系课程表及教员名单”[11]。其三,系主任还主导着学系的人才布局,可以根据学科专业发展需要选择教研人员。朱希祖认为“本国、外国史学之变迁利病,尤宜深知灼见,如史学研究法、史学思想史及本国史学概论、本国史学名著研究,即为此而设。”[12]所以,他聘请李大钊讲授唯物史观、(欧美)史学思想史等课程,介绍西方史学思想[13]。与此同时,他极力主张“以欧美新史学,改革中国旧史学”[8](P70)。为此,他有意识地聘请有欧美留学背景的学者,如受“新史学派”影响的陈衡哲。陈衡哲在讲授“欧亚交通史”和“西洋近百年史(预科)”时,指定预科学生的历史参考书籍就是鲁滨逊的《欧洲近代史阅览》等[14]。最后,系主任负责代表学系向学校争取经费。如1923年,系主任朱希祖在评议会提出“德国留学生毛准、姚士鳌请加学费,由一百二十元至一百八十元”[6](P176)。朱希祖执掌北京大学历史系的经历,代表性呈现了当时系主任在学系发展中扮演的角色。从中可以窥见,系主任的职责在于组织教授会商讨、决策学系事务;提出关于学系重要事务(包括教授聘任、课程设置、学生管理、经费预算,等等)管理的具体办法或建议[15];协调师资配置和教师授课安排;参加教务会议制定重要学术规则;向评议会报告学系相关决议、建议和要求。

系主任职责的履行在很大程度上取决于系主任自身的学术声望和人际资源。以史学系主任朱希祖为例,他推动史学系改革更多的是依赖于个人的学术感召力和人脉资源。他因自身的史学造诣获得了教师们的推崇,在1920~1930年间(除1929年2月因不满奉系军阀改组北京大学而改就清华大学教授外)长期担任系主任;同时他也是北大核心权力集团——“浙籍章系”的重要成员,能够借助派系力量行使个人权力。朱希祖之子朱偰对其父的领导权力留下了这样的评语:“在一九二零年到一九二三年前后,蒋梦麟、胡适、陶孟和、沈尹默、沈兼士、马裕藻、马叙伦、陈大齐和我父亲,都是评议员。在北大有‘三沈、‘三马(指马裕藻、马衡、马叙伦)、‘一朱(指我父亲)之称,都是具有势力的名教授,可以左右评议会。”[16]可以说,北京大学并没有授予系主任相当的职位权力,其个人影响力的发挥也受到教授会和个人特质的限制。

综上所论,蔡元培在北京大学实行的学系“教授共治”模式是植根于学术自治土壤而产生的制度成果,是“教授治校”背景下“行政管理”与“教员”自治密切结合的图景。而学系的非等级制和社团化治理结构也最大程度地保证了专业权威和学术自由的充分发展。这种安排不仅在教授之间提供“相互补充甚至团结一致的机会”,也调和了教授在现代学术职业中学术和行政的两部分权威,“获得行会式自治和行政式自治的统一”[17]。北京大学通过系主任职位与教授会,平衡了大学决策的集中性与专业权力的弥散性。教授团体的主导地位并不意味着系主任的边缘化,系主任与教授们一起参与学术管理,肩负着领导本系学术发展的重任。系主任选举制代表了学系教授们对系主任的承认,它在削弱个人行政特权的同时,也赋予系主任领导学系的合法性。系主任凭借其学术威望和人际资源影响着学系的发展。在这种制度安排下,系主任和教授会承担着不同的角色和职能,而这也正体现了学术的责任与自主之间关系的适度张力。

二、“院长制”:遵循效能导向的适应性变革

(一)“校长治校”与“院长制”改革

1927年之前,北京大学基本上在一种相对自由松散的环境中自主发展。南京国民政府实现了形式上的统一后,国民党开始推行“党化教育”,南京国民政府教育部颁布并强制执行了一系列规章制度,企图党化大学、规范大学行政部门,把不同学院和大学纳入高等教育体制规范[18]。在“以党治国”的政治框架下,大学的办学自主权面临着诸多刚性的约束条件,教授学术权力和院系自治权显示出明显的收缩趋势。与此同时,受美国现代大学观的影响,高等教育领域开始引入美国大学分权治理理念,实施以“科层制管理”为主要手段的大学治理改革。在此背景下,北京大学院系治理变革呈现出了新的特点,日渐重视和强调院长的主导地位与科层组织的发展。

1930年底,刚卸任教育部长职务的蒋梦麟被任命为北京大学校长。与蔡元培强调“教授治校”不同,蒋梦麟提倡“教授治学、学生求学、职员治事、校长治校”。他在北京大学采用的是比较集权的治理模式,以校長为首的行政管理系统相对院系而言,享有更为优先的管理权。具体而言,1932年《国立北京大学组织大纲》(下称《大纲》)规定:改评议会为校务会议,成员包括校长、秘书长、课业长、图书馆长、各院院长、各系主任等当然会员以及从全校教授、副教授所选出的若干教授代表,其职权与原评议会基本相同;学校设行政会议,由校长、各院院长、秘书长、课业长组成,计划学校日常行政事务;学校还设教务会议,由校长、各院院长、各系主任、课业长组成,决定学校教务事项。校长为以上“三会”的主席。此外,《大纲》还规定院长、秘书长、课业长、图书馆长等由校长聘任,系主任、教授、副教授、助教由院长商请校长聘任[6](P91-92)。显然,相比于原先由教授组成的评议会,校务委员会中行政人员所占的比例更大。北京大学通过设立行政会议和变革教务会议(原教务会议由各学系主任互选的教务长和学系主任组成),给予了以校长为首的行政人员更多的话语权。在“校长治校”的新模式下,以往由学术团体共享的行政权力转移到了校长手中。换言之,校长拥有校务管理的最高决策权,对院系治理和运转发挥着关键作用。

与“校长治校”的顶层设计相对应,蒋梦麟下一步的改革措施是院系治理重心向学院层面上移,实行院长“治院”。自1927年大学区制改革以来,我国开始引入“学院”建制,将各学区里的几所大学重组为新的大学,学校下分文理法教育农工商各学院。1929年的《大学组织法》更是将学院建制纳入法律制度,正式确定大学实行“校-院-系”三级结构。根据《大学组织法》的规定,蒋梦麟在北京大学增设文法理三个学院,下设14个学系。学院与“组”不同,它是教学和行政的实体机构,对本院事务拥有相当大的权力。学院在等级结构上高于学系,它可以对学系事务进行干预,制定学系之间共同的标准。蒋梦麟将教学、研究和涉及院系人、财相关事务的管理权授予学院。虽然校务会议是学校最高决策机构,但在实际运行中,校务会议偏重决策行政性事务,且主要集中于对学生和教师管理规则的制定,并不干涉院系的具体工作。换言之,学校主要负责全局性和方向性的宏观决策,学院获得比较完整的自治权限。

蒋梦麟在给予学院相当的独立性时,也赋予院长以权威。他认为“院长制”是达成办学效能较好的方式。首先,院长在本院学术事务决策过程中处于中心位置。形式上,院务会议是学院决策机构,计划本院教学事项,审议本院一切教务进行事宜[6](P93)。但院务会议仅由院长和系主任组成,而系主任由院长选聘,对院长负责。显然,院务会议中院长职位被强化,决策更多体现院长意志。其次,院长在人事方面享有绝对的话语权,教授聘任常常直接源于院长的决策。尽管校长拥有人事的最终决定权,但校长通常会对院长的选择给予相当的尊重。正如蒋梦麟所称:“对北大教授,向责成各院长负责聘请,余不过问。”[19]他还曾对三个院长(文学院院长胡适、法学院院长周炳琳、理学院院长刘树杞)说:“辞退旧人,我去做;选聘新人,你们去做。”[20]胡适在日记中的记述也印证了这一点:“1931年3月28日,北大新聘的理学院长刘树杞……和梦麟谈理院教授人选,不到两点钟,整个学院已形成。院长制之效如此。”[21](P104)“1934年5月30日,商定北大文学院旧教员续聘人数。不续聘者:梁宗岱、hewvi Frei、林损、杨震文、陈同燮、许之衡。”[21](P388)此外,蒋梦麟极力维护这种“院长权威”,以保证校、院管理模式高度统一,提高工作效率。当时,院长不仅是校级权力机构——校务会议、行政会议和教务会议的当然成员,通常也是各行政委员会(行政委员会为行政事务执行机关)的主任或成员,负责计划、组织学校各项政务工作。特别是在涉及学校预算方面,院长发挥着关键作用,因为北京大学各系预算需经院务会议决,再转行政会议、校务会议核准[7](P1889),而院长是这些组织的关键成员,他在其中的作用也就显而易见了。总之,在此背景下,管理效率在学校和学院都得到了实质性的强化,院长权力通过一系列制度安排被不断增强。

(二)学系治理结构与职能的调整

这一时期,北京大学学系的行政权力十分有限,其治理重心主要放在学术事务方面。对教授而言,学院是一个由行政职员组成的科层化组织,学院建制下的学系成为承担教学的实体单位,是一个由学者共同体组成的平等的机构,奉行平等和民主。学系主要决策机构是系务会议,由系主任、教授、副教授组成,商讨课程问题[7](P1727),审定研究计划[6](P437),决定学生论文[7](P1757)及实习[7](P1223)相关事宜,总的来说是延续了教授会共同治理的传统,也简化了教授会的行政职能。与此同时,系主任作为科层权威的补充,扮演着学系领导人的角色。他要尽可能促进学科发展,扩充教学设施,并引导学生开展研究工作。例如,化学系主任曾昭抡任期内通过“筹办系经费,添置仪器药品,充实图书资料,改进教学内容,提倡科学研究,规定四年级学生必须做毕业论文,使北大化学系‘得以日新茁壮,在国内外化学界崭露头角,赢得其应有的学术地位”[22]。数学系主任江泽涵就任后,“着手一系列改革,整顿了教学秩序,制订了少而精的教学计划,组织了师生讨论班,引导学生开展研究工作”;“设法聘请外国专家和新归国的留学生讲学和任教”;“增订和补缺图书资料,从筹措经费和选择书目、打印书单、发函托人觅补缺刊等一一亲自办理”[23]。不过,与学系制时期相比,学院制下系主任权力比较有限,在很多系务问题尤其是人事安排上必须同院长商讨。如1934年,文学院院长胡适着手改革国文系,而“中国文学系教授对于中国文学,各有意见”,系主任马裕藻表示改革“确有困难之处”[6](P481)。于是,与胡适意见不同的林公铎、许守白二教员被辞退,马裕藻的系主任之职被胡适兼任[24]。尽管系主任负有为学系“罗致教员”[25]、延揽人才之责,但是通常必须得到院长的支持。外国语文系专任教授徐志摩死后,“胡适拟荐友代之”,而系主任温源宁“胸中已有目的人选”,认为“此为主任全权,院长不能过问”。结果,人选最终由院长胡适决定,温源宁被免去系主任职务,连他提出的“予以专任教授之职”的要求,“学校终以胡氏之反对颇坚,难于接受其意”[26]予以拒绝。总之,北京大学这一时期的学系治理是学术共同体与科层制的结合,系主任接受院长的领导,虽拥有一定行政管理权,但其行政管理权受到学术自由原则的限制,教授们拥有学术研究和教育学生的充分自主权。

总体而言,蒋梦麟时期北京大学院系治理变革遵循“效能导向”原则,强調治理的有效性,学校管理层的权力被加强,而传统教授团体在校务运作中的作用被削弱。在“院长制”模式下,院系治理重心向学院层面上移,院长的学术和行政领导权被强化;学系成为维持学术权力和教授专业自治的堡垒,并通过加强系主任角色,调和了行会式管理和科层式管理之间的冲突。“院长制”模式在一定程度上为实现学术自治进行了有益的探索。国民党政府基本稳定全国政局后,加强了对北京大学的控制,力图将大学置于国家政权建设的轨道之下。不过,这种国民党对国立大学的控制关系的实质尚停留在控制校长的层面[27],因为校长在院系层面的影响被减弱,学术权力在学系层面还是拥有较大的影响力。政府对大学的控制能否一直延伸到大学内部,关键还取决于院系层次。蒋梦麟将学系作为进行教学和科研的学者共同体,系务会议对学术事务拥有足够的决策权。学者通过其在院务会议的代表(系主任)抵御行政权力对教学和科研的威胁,教授通过参与学术管理保护自身免受行政权力的干预。这不仅阻止了大学行政化,还确定了科层权力介入院系治理的限度。

三、歷史审思:蔡元培与蒋梦麟院系治理思想的异同比较

(一)学术自治与效能导向:蔡元培与蒋梦麟 院系治理思想的差异

北京大学院系治理从“教授共治”模式向“院长制”模式转变的过程,在很大程度上体现了其在“学术自治”理念与“效能导向”思想指引下对办学实践的调适与应对。蔡元培曾留学德国,对德国大学的学术自由理念留下了深刻印象。他认为“德意志帝政时代,是世界著名开明专制的国,他的大学何等自由”,而“北京大学,向来受旧思想的拘束,是很不自由的”[28]。因而蔡元培在北京大学推行学术自治和自由时,他所仿效的是德国的大学。在德国,学术评议会是大学最高学术权力机构,由学部主任和各部教授代表组成;教授会(又称部务委员会)是学部一级的决策机构,其成员主要是教授和部分副教授,负责课程、考试设置和学位授予等事项决策,有权决定讲座教授的聘任、大学教师授课资格的审查[29]。学部主任每年轮流从教授会选举中产生,校长由全体教授选出,通常是由四部教授轮流担任。蔡元培将德国大学作为参照对象,以学术自治的思想指导院系治理,教授在学系权力结构中占主导地位,教授的社团式控制从基层的学系扩展到校级层面。凭借这个体制和学术自由的原则,北京大学将学者的专业权威和权力诉求结合在一起,形成了一个稳定的松散关联的运行机制,从制度上保障了学系的自主性和灵活性。

蒋梦麟认为“办国立大学之道无他,于学问精神外,加以效能之组织”[30]。注重效率是其治校理念的一个突出特点。在蔡元培任北大校长期间,蒋梦麟曾长期任总务长之职,协助蔡元培完成了北大的体制改革,并且在蔡元培因各种原因离校时,多次代理校长。他对北京大学的传统和既成的权力布局非常了解,也深知这一治理结构存在诸多问题。蒋梦麟曾指出,北京大学因大度包容和思想自由精神而拥有强大生命力,但也因此而产生两种缺点,即“能容则择宽而纪律弛”,“思想自由,则个性发达而群治弛”,故以后“当于相当范围以内,整饬纪律,发展群治,以补本校之不足”[31](P260)。在他看来,北京大学应该“一方各谋个人的发达,一方也须兼谋团体的发达。从前严厉办学的时代,是‘治而不自,现在又成了杜威先生所说的‘自而不治,这都不好”,“要‘治同‘自双方并重才好”[31](P203)。为了改变教授专业自治制度的不足,蒋梦麟开始借鉴美国大学效率理性的价值追求,强调校长与教授之间分权治理。在他的改革计划中,学术与行政事务的决策管理是相互分离的。他明确区分了学院的外部控制和内部治理,外部由校长及其领导的行政机构负责学术规则制定及行政性事务管理,而学院在拥有自治权的前提条件下,将涉及学术自由的学术事务管理权授予学系的教授团体。可以说,蒋梦麟对北京大学院系治理抱有双重思维:一方面,在某种范围内实施有效治理、强化科层权威;另一方面,又在某种范围内维持学术自治的管理模式。

蒋梦麟已经认识到,完全意义上的“教授共治”模式面临着一些现实困境。其一,蔡元培时期“学术自治”的实现在很大程度上缘于民国初期中央在全国的控制“弱势”使大学相对独立,而在南京国民政府开始将各大学纳入其统辖范围后,大学的宽松自由环境不再,“学术自治”不得不进入相对收缩的阶段。其二,“教授共治”模式中协商一致的决策方式和教授之间松散联合的关系容易导致效率低下,大学组织管理的复杂化趋势使其不得不通过科层化来提高管理的效率。所以,“追求效率”逐渐成为蒋梦麟时期北京大学内部治理的基本原则,管理效能的实现更多依赖于强化校长、院长权威,以及限制学者合议制团体的权力。

(二)坚守与变革:蔡元培与蒋梦麟院系治理思想的融通

民国时期北京大学院系治理始终贯穿着学术自治思想和教授团体力量,学系的学术化维系和强化了人们对学术自治理念的认可。蔡元培时期,通过学校层面的评议会与学系层面的教授会,保证学术自治在学术管理、教授聘用及经费支配等事务上的控制权。蒋梦麟掌校后进一步发展了学术自治理念,他面向校外政治环境、放眼美国大学的定位引入了效率机制。尽管他在院系治理中注重效能和等级化的权力结构,但他仍然在学系层面保留了自治和自由的传统——关于知识和教育的决策程序均由学系教授团体启动。换言之,从学系“教授共治”转变为“院长集权”“教授治学”,蔡元培所倡导的学术自治思想的形式及限度到蒋梦麟时期有了重要变化。但是,学术自治在学术治理中的基础地位没有发生根本变化,其基本特征如专家分享学术领域支配权、维护学术自由等有着明显的历史继承性。可以说,蒋梦麟在北京大学院系治理中实施的诸多机制其实是在维护基层学术组织自治,是以另一种方式在不确定的环境中支持着学术自治和学术自由。如此看来,民国时期北京大学对学术自治的自觉强调基本形成,大学组织系统为维护学术自治这一基本共识提供了有力支持。其一,通过学术权威(院长、系主任)和合议制机构对行政权力进行制衡,有效地保护了学术人员的地位和学术自治权。其二,通过系教授会(系务会议)将教授组织起来,使学系能够形成一个平等的学术社团,以保证学术自治和自由的发展。

蒋梦麟推行的“校长治校”制度为有效治理和民主治校之间提供了新的联系,北京大学的组织形式开始向等级化程度更高的科层形式转变。与蔡元培时期相比,蒋梦麟时代北京大学形成了权责明确的行政等级系统。而这正好与其追求效能的集权化意志一拍即合,就使得北京大学科层体制表现出两面性:其一,为实现组织效率、提高行政职位(校长、院长、系主任)权威、顺应国家法令等方面提供组织基础。其二,对学术自由、专业自主构成一定威胁。可以说,“院长制”模式必然伴随着学院层面的学术权力被弱化、学系层面的自治权限被压缩。不过,蒋梦麟强化“效能导向”的变革并不意味着改变了学术自由的传统,系务会议和教学自由还是保证了专业权威和民主的共同发展,这种教授治学的团体意识与系主任的科层权力结合起来,就使得学系治理能以一种科学、高效的形式运行。总之,“院长制”模式体现了追求学术自治和追求效能的协调与融合,形成了管理群体与学术共同体之间微妙的平衡关系,由学系保障的学术自治因其制度化而得以强化(见表1)。

四、结论与讨论

“根植于知识理性与专业权威的学术自治”[32]与基于行政职位和法理权威的科层控制之间存在着天然的冲突,前者反映的是由学术共同体主导的“修道院式的小组织”[33],后者反映的则是由“行政管理系统统一领导的科层组织”[34]。它们之间的矛盾在很大程度上体现为专业权力与科层系统之间的紧张关系,这是从蔡元培时期到蒋梦麟时期北京大学院系治理的历史演进中的一条主线。在此过程中有两种形式的权力并存:一是教授团体的学术控制权,二是科层系统的行政权力。这两种权力之间的关系及其相应的制度安排既相互依附又存在对立,特别是蒋梦麟时期它们还因国家管制形式的变化而不断演变调整。从北京大学院系治理的演变中,我们能够清晰地看到科层控制与学术自治的结合。蒋梦麟把科层制度的效能优势与教授参与院系治理的传统结合起来,因而使决策具有更强的科学性和效率性。

当前,中国大学院系治理面临着现实困境:其一,院系自主权受制于大学的“放权与收权”,院系层面学术权力与大学层面行政权力之间存在的“不平等问题”仍未彻底打破,与此相应的是院系的学术组织特性和治理重心地位有待强化。其二,科层权力系统的加强与学术治理体系发展的不完善,阻碍了院系治理中建立“内行领导”的专业化过程。学术权力常常被视为有悖于效率机制,从而受到一定的制约,学术人员也需要通过寻求行政职位来实施影响力。

尽管民国时期北京大学的院系治理在近代文化及时代环境下具有独特性,但其治理经验仍然对当代大学具有一定的启示价值。我们应从学校与院系、科层系统与学术系统关系的协调出发,参考民国时期北京大学的历史经验。首先,赋予院系提高办学积极性和运行效率的自主权[35],厘清大学与学院之间的权责关系。比如,将“校院两级管理”结构转变为“校院系三级管理”结构,进一步推动大学治理重心下移,“不仅需要下移至学院层次,在学术执行领域甚至可达系科一级,相应地校内权威关系和治理方式演变成分权模式及院系自治”[36]。同时,可以参考蒋梦麟加强院长角色的做法,通过院长和系主任职位,平衡大学决策的集中性与院系的自主性。其次,在尊重学术自由的基础上建立学术共同体认可的院系治理机制和制度约束条件。具体而言,要着力改变学术管理机构只有审议权没有决策权的局面,在基层建立教授委员会的议事和决策机制,让基层正式组织成为教授委员会的常设机构或日常服务机构,形成学术决策、行政执行的运行程序[37](P142)。最后,通过提高民主参与程度来缓解追求效率带来的集权主义。在此过程中,关键是必须打破等级观念,秉持多元共治理念,实现治理思想由“精英治理”向“民主治理”的转变。为此,大学需要通过构建多元治理主体共同参与院系治理的途径实现分权共治,将“教授治学”的主体扩展为以教授为代表的全体教师,以避免教授治学的个人垄断性、“学术精英化”[37](P143),保证教师享有平等参与学术治理的权力。与此同时,大学还应提高教师的学术治理地位,充分发挥学系教师代表在学院学术事务中的作用,明确其在学校层面的学术权力和定位,建立民主和分权的专家治理体系。具体而言,就是充分发挥现有制度的优势,进一步落实教职工代表大会制度和学术委员会制度等,实现高等教育治理制度的最大效能[38]。

参考文献

[1] 周川.中国近代大学建制发展分析[J].北京大学教育评论,2004(03):90.

[2] 高平叔.蔡元培教育论著选[M].北京:人民教育出版社,2011.

[3] 高平叔.蔡元培教育论集[M].长沙:湖南教育出版社,1987:213.

[4] 中国蔡元培研究会.蔡元培全集(第十八卷)[M].杭州:浙江教育出版社,1998.

[5] 张继龙.我国院系学术治理方式的演变及發展趋势研究[D].华中科技大学博士学位论文,2016:50.

[6] 王学珍,郭建荣.北京大学史料第2卷(1912-1937)上册[M].北京:北京大学出版社,2000.

[7] 王学珍,郭建荣.北京大学史料第2卷(1912-1937)中册[M].北京:北京大学出版社,2000.

[8] 朱希祖.北大史学系过去之略史与将来之希望[A].国立北京大学卅一周年纪念会宣传股.北京大学卅一周年纪念刊[C].北京:国立北京大学卅一周年纪念会宣传股,1929.

[9] [美]鲁滨逊.新史学[M].何炳松,译.北京:东方出版社,2012:序1.

[10] 常桐善,理查德·哈耐特.美国大学系主任管理和领导角色探析[J].清华大学教育研究,2005(01):22.

[11] 朱希祖.朱希祖日记·上册[M].北京:中华书局,2012:136-138.

[12] 王应宪,现代大学史学系概览(1912-1949)上[M].上海:上海古籍出版社,2016:18.

[13] 刘龙心.学术与制度:学科体制与现代中国史学的建立[M].北京:新星出版社,2007:116.

[14] 北京大学.图书部典书课通告[N].北京大学日刊,1920-10-11(02).

[15] 郭卫东,牛大勇.北京大学历史学系简史[Z].北京:北京大学历史系,2004:32.

[16] 朱偰.我家座上客——交游来往的人物[J].鲁迅研究月刊,2005(05):68.

[17] [美]伯顿·克拉克.研究生教育的科学研究基础[M].王承绪,译.杭州:浙江教育出版社,2001:328.

[18] [美]叶文心.民国时期大学校园文化(1919-1937)[M].冯夏根,等译.北京:中国人民大学出版社,2012:2.

[19] 陈永忠.蒋梦麟与北京大学[M].台北:时报文化出版企业股份有限公司,2016:228.

[20] 胡适.北京大学五十周年[J].传记文学,1998(04):34.

[21] 胡适.胡适日记全编6(1931-1937)[M].曹伯言,整理.合肥:安徽教育出版社,2001.

[22] 苏勉曾.深切怀念曾昭抡先生[A].《曾昭抡百年诞辰纪念文集》编撰委员会.一代宗师:曾昭抡百年诞辰纪念文集[C].北京:北京大学出版社,1999:247.

[23] 江丕权,江丕栋.繁荣科学 振兴中华[A].江泽涵先生纪念文集编委会.数学泰斗 世代宗师[C].北京:北京大学出版社,1998:401.

[24] 刘育敦.刘半农日记(一九三四年一月至六月)[J].新文学史料,1991(01):34.

[25] 中国社会科学院近代史研究所中华民国史研究室.胡适来往书信选(中)[M].北京:社会科学文献出版社,2013:439.

[26] 黄恽.不够知己:温源宁与胡适交恶内幕(下)[N].江海晚报,2016-8-15(A14).

[27] 蒋宝麟.民国时期中央大学的学术与政治(1927-1949)[M].南京:南京大学出版社,2016:120.

[28] 高平叔.蔡元培全集第3卷(1917-1920)[M].北京:中华书局,1984:298.

[29] [加]约翰·范德格拉夫,等.学术权力——七国高等教育管理体制比较[M].王承绪,等译.杭州:浙江教育出版社,2001:23-24.

[30] 蔡磊砢.“萧规曹随”?——蔡元培与蒋梦麟治校理念之比较[J].北京大学教育评论,2008(03):16.

[31] 蒋梦麟.蒋梦麟教育论著选[M].北京:人民教育出版社,1995.

[32] 姚荣.德国公立大学内部治理结构变革的规律与启示——基于联邦与州层面法律以及相关判例的文本分析[J].湖南师范大学教育科学学报,2018(03):107.

[33] [美]弗兰克·H.T.罗德斯.创造未来:美国大学的作用[M].王晓阳,蓝劲松,译.北京:清华大学出版社,2007:43.

[34] 林杰.美国院校组织理论中的科层制模型——以斯特鲁普的理论为原型[J].北京大学教育评论,2009(02):156.

[35] 眭依凡.转向大学内部治理体系创新:高等教育治理体系现代化的紧要议程[J].教育研究,2020(12):84.

[36] 王务均,王洪才.控制权分配与高校管理重心下移:一个分析框架的检验[J].大学教育科学,2021(03):108.

[37] 汤智,李小年.大学基层学术组织运行机制:国外模式及其借鉴[J].教育研究,2015(06).

[38] 李立国,张海生.国家治理视野下的高等教育治理变迁——高等教育治理的变与不变[J].大学教育科学,2020(01):35.

The Adjustment of Peking University's Faculties and Departments and its Governance Reform during the Period of the Republic of China: The Similarities and Differences of Governance Thoughts between CAI Yuan-pei and JIANG Meng-lin

LI Liang-li CHEN Ting-zhu

Abstract: In the period of Republic of China, the school and department setup of Peking University had experienced three different phases of subject system, department system, and school-department system. Its governance model shifted from chief-system to professors co-governance system, and then transformed into the efficiency oriented dean leadership system. These two transformations were completed during the periods of CAI Yuan-pei and JIANG Meng-lin. CAI Yuan-pei implemented professors co-governance system based on the concept of academic autonomy, which aimed to emphasize the leading position of professors groups and the independent operation of academic departments. JIANG Meng-lin implemented the dean leadership system by following the principle of efficiency orientation, and balanced the centralization of university decision-making and the autonomy of colleges and departments through the joint governance of the dean position and department professors. In comparison, both CAI Yuan-pei and JIANG Meng-lin regard the protection of academic autonomy and the maintenance of professors' professional power as their value demands, but CAI Yuan-pei emphasizes the collective role of the academic community, and JIANG Meng-lin tends to strengthen management efficiency and highlight the personal leadership of the dean.

Key words: department governance; professors co-governance; dean leadership system; academic autonomy; efficiency-orientation

(責任编辑 黄建新)