嫦娥五号月球“挖土”归来

2021-09-10庞之浩

探测月球具有重大的科技、政治和经济等意义,随着我国经济和科技的发展,综合国力的提高,我国在开展人造地球卫星和载人航天之后与时俱进,经过从1990年代初到2004年约10年的酝酿,于2004年适时开展了一系列以月球探测为起点的深空探测活动。本着循序渐进、分步实施、不断跨越的原则,制定了作为国家重大科技专项的中国月球探测计划,计划分“绕、落、回”三个阶段实施[1],预定2020年前后完成。

第一阶段为绕月探测,即在2007年起发射绕月探测器。原定由嫦娥一号、二号完成,二号作为一号的备份。后因一号表现出色,二号就改为第二阶段的技术先导星。第二阶段为落月探测,即在2013年起发射携带月球车的落月探测器。原定由嫦娥三号、四号完成,四号是三号的备份。后因三号表现出色,四号改为执行探月第四阶段任务,并增加了发射嫦娥二号技术先导星,用于先行试验嫦娥三号需要的六大关键技术。第三阶段为采样返回探测,即在2020年发射月球采样返回器,在月球表面特定区域软着陆并采样,然后将月球样品带回地球。原定由嫦娥五号、六号完成,六号是五号的备份。现在,六号改为执行探月第四阶段任务,并增加了发射嫦娥五号再入返回飞行试验器(简称嫦娥五号T1),用于突破和掌握嫦娥五号以接近第二宇宙速度的高速再入返回关键技术。

由此看出,“嫦娥工程”的每一步都是對前一步的深化,并为下一步奠定基础:绕月探测是对月球进行全球性综合普查;落月探测是对着陆区附近进行区域性详查,包括原位探测和巡视探测;采样返回探测是对月球进行区域性精查,科学家在实验室对月球样品进行详细研究。

目前,作为探月计划第三阶段工程主要任务的采样返回已顺利完成,取回了约1731克月球样品供科学家研究[2]。该阶段任务通过先后发射嫦娥五号T1和嫦娥五号实现。它可推动进一步对月球状态、物质含量等重要信息的了解,深化对月壤、月壳和月球形成演化的认识,同时也突破了一系列关键技术,为以后的载人登月和月球基地选址提供有关数据。

序曲:嫦娥五号T1

嫦娥五号月球采样返回的过程,与返回式卫星、宇宙飞船的返回舱以大约7.9千米/秒(第一宇宙速度)返回不同,嫦娥五号返回器必须以11千米/秒(接近第二宇宙速度)返回再入大气层。返回器再入速度提高一倍,再入产生的热量将提高8~9倍,所以如果以11千米/秒速度直接再入返回返回器容易被烧毁,而且过载太大,会对返回器结构要求很高。为降低工程风险,确保嫦娥五号采样返回任务精确完成,率先发射号称“飞哥”的嫦娥五号T1空间飞行器,以掌握返回器超高速再入返回关键技术。由服务舱和返回器两部分组成的嫦娥五号T1总重量为2吨多,返回器安装在服务舱上部。其中返回器用钟罩侧壁加球冠大底构型,重量约330千克,具备返回着陆功能,与嫦娥五号的返回器基本一致。

2014年10月24日,嫦娥五号T1升空。它先飞抵月球附近,然后自动返回地球,最终,其返回器于同年11月1日采用半弹道跳跃式以接近第二宇宙速度再入大气层,在预定区域顺利着陆。这是我国航天器首次绕月飞行后再入返回地球,也是世界上第3个成功回收绕月航天器的国家,表明我国已突破和掌握航天器超高速再入返回技术。

嫦娥五号登场

对我国而言,嫦娥五号任务中有许多环节是首次实施,也是我国迄今为止系统最复杂、技术难度最大的航天工程,要面对许多技术挑战。

嫦娥五号的工程目标:一是突破月面自动采样与封装、月面起飞、月球轨道交会对接、月地转移、地球大气高速再入、多目标高精度测控、月球样品储存等关键技术。二是实现首次地外天体自动采样返回。三是完善探月工程体系,为载人登月和深空探测奠定一定的人才、技术和物质基础。其科学目标:对着陆区现场调查和分析,对月球样品进行分析研究。

2020年11月24日,我国用长征五号运载火箭成功发射了8.2吨的嫦娥五号月球采样返回探测器,把它直接送入地月转移轨道;探测器在月球表面特定区域软着陆后进行了分析采样;然后通过上升、月地转移和返回等一系列过程,在升空23天后把月球样品带回地球。我国成为世界第3个能在月球采样返回地球的国家。

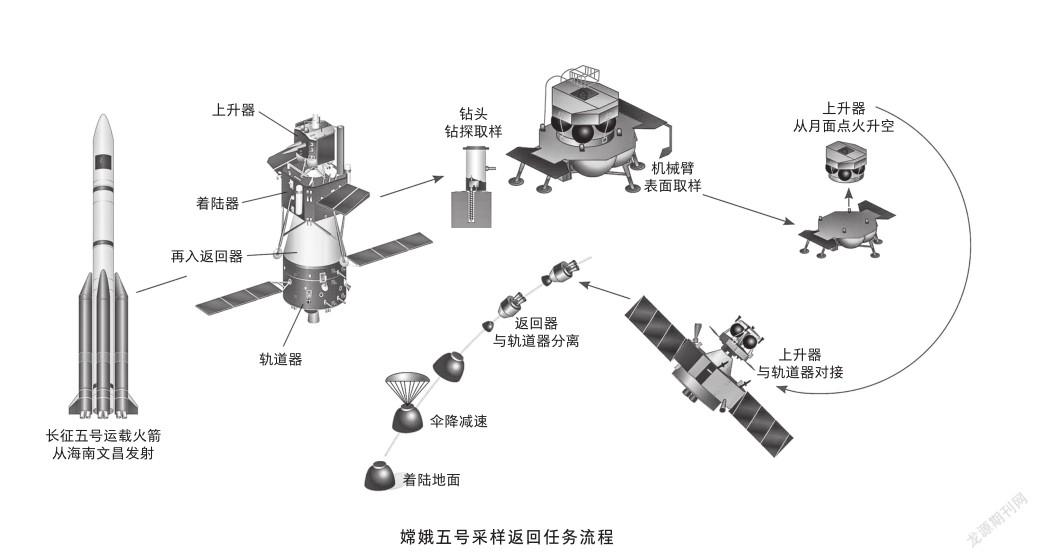

嫦娥五号由上升器、着陆器、轨道器、返回器四部分组成,各部分像糖葫芦一样被“串”在一起。从发射到返回的过程里,它总共经历了23次重大的轨道控制和6次重大的分离控制,以及动力下降、月面起飞和交会对接等风险较高的项目环节,其设计相当精妙复杂,类似穿梭在太空中的变形金刚。

从发射入轨到返回器再入回收,嫦娥五号共历经了11个重大飞行阶段。

发射入轨

2020年11月24日4时30分,嫦娥五号由长征五号遥五运载火箭发射,进入地月转移轨道,开启探月返回旅程。

地月转移

嫦娥五号完成器箭分离,并展开探测器上的太阳能电池翼后,进入地月转移轨道飞行约112小时。11月24日22时6分、25日22时6分,通过轨道器上的1台3000牛和2台150牛发动机分别工作2秒和6秒,先后进行了2次中途修正,并检验发动机。

近月制动

11月28日20时58分、29日20时23分,通过2次启动轨道器上推力3000牛的发动机,进行了制动减速,嫦娥五号先进入近月点400千米的椭圆环月轨道,后进入200千米近圆形环月轨道。

环月飞行

11月30日4时40分,嫦娥五号的轨道器—返回器组合体(简称轨道返回组合体)和着陆器—上升器组合体(简称着陆上升组合体)在环月轨道上分离。着陆上升组合体进行了2次降轨、变轨,进入了近月点15千米、远月点200千米的着陆准备轨道进行环月飞行,择机着陆。轨道返回组合体继续在200千米高环月轨道飞行,等待与上升器交会对接。

着陆下降

12月1日22时57分,通过启动着陆器上的7500牛变推力发动机,经主减速段、接近段、悬停段、避障段、缓速下降段和自由下落段等,着陆上升组合体相对月球速度从约1.7 千米/秒降为零,于23时11分在月球正面西经51.8度、北纬43.1度附近的预选着陆区软着陆。

着陆区在月球正面最大的月海暴风洋北部吕姆克山脉附近。风暴洋地体相对较年轻,富集铀、钍、钾等放射性元素,存在距今20亿~13亿年的玄武岩,对其研究将有利于推进对月球火山活动和演化历史的认识。

月面工作

12月2日22时整,着陆上升组合体完成月壤的钻取、表取及封装,用时仅19个小时(原定2天)。同时,着陆上升组合体与轨道返回组合体,为月球轨道交会对接和样品转移做好了万全的准备。着陆器上还携有一套全景相机系统、月壤结构探测仪和月球矿物光谱分析仪[3],其中相机系统负责表取采样区域成像、表取采样过程监视和协作;月壤结构探测仪用于绘制地下表面图的穿地雷达;月球矿物光谱分析仪用于对采样区进行光谱探测和矿物组成分析,测定着陆点处矿物组成并计算月壤中被锁定的水分含量。

月面上升

12月3日23时10分,经过2天月面工作后,携带月球样品的上升器在着陆器上起飞,这是我国空间飞行器第一次在地外天体起飞。上升器上的3000牛发动机点火工作约6分钟,在经历了垂直上升、姿态调整和轨道射入等过程后,上升器进入相应的环月飞行轨道。此次月面发射的窗口期很短,上升器和轨道返回组合体要精准考虑测控需求、光照需求以及姿态控制要求,以确保交会对接顺利完成。

起飞前,着陆上升组合体实现了月面国旗展开以及上升器、着陆器的解锁分离。国旗展示系统质量1千克,国旗质量12克,大小如A4纸一样,采用芳纶材料,可在正负150℃环境下不变色。

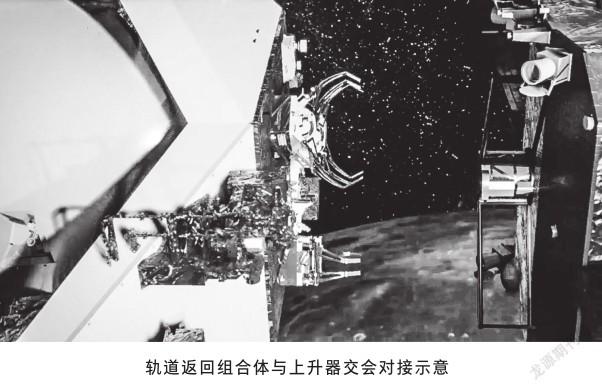

交会对接与样品转移

进入环月轨道飞行的上升器,分别在12月4日和5日通过远程导引,以及6日通过近程导引技术,于6日5时42分,与在200千米高度飛行的轨道返回组合体完成交会对接;6时12分,上升器中存放的月球样品通过轨道器转移到返回器中。

环月等待

12月6日12时35分,轨道返回组合体与上升器在月球轨道成功分离。完成对接和样品转移后,上升器就被抛离,轨道返回组合体进入为期6天的环月等待飞行,等待月地入射窗口的到来,其目的是进入能量最优月地转移轨道,全力以赴做好返回地球的准备。

月地转移

2020年12月12日9时54分,轨道返回组合体在经历了约6天的环月等待后,实施了第一次月地转移入射,从近圆形轨道进入近月点高度约200千米的椭圆轨道。12月13日9时51分,轨道返回组合体实施第二次月地转移入射,在距月面约230千米处成功点火4台150牛发动机,约22分钟后,发动机正常关机,轨道返回组合体成功进入月地转移轨道。12月14日11时13分、16日9时15分,轨道返回组合体上2台25牛发动机先后工作28秒和8秒,顺利完成2次月地转移轨道修正。

再入回收

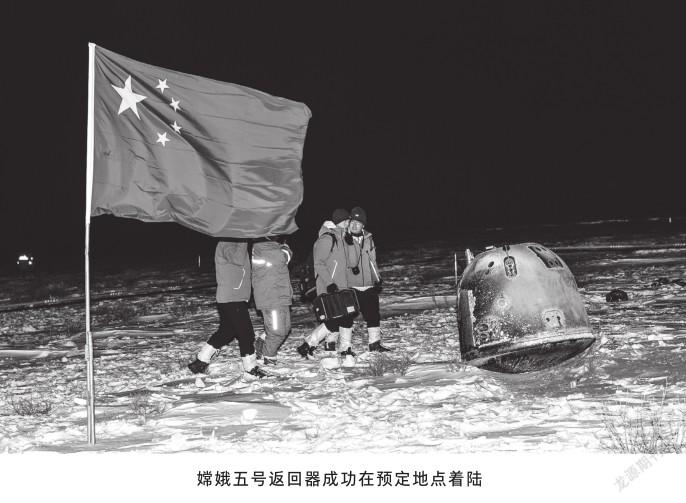

12月17日凌晨1时许,距离地球5000千米高度时,轨道器协助返回器建立再入返回姿态,随后与返回器分离。轨道器顺利执行规避机动。在完成既定主任务后,轨道器开展拓展任务,启程飞往距离地球约150万千米的日地拉格朗日L1点。返回器准备再入返回地球。1时33分,在距地面高度约120千米处,返回器以接近第二宇宙速度再入地球大气层,实施初次气动减速。下降至距离地面60千米高时,通过半弹道跳跃式再入返回技术,重新向上跃出大气层,到达最高点后开始滑行下降,以第一宇宙速度再次进入大气层,实施第2次气动减速。降至距地面约10千米高度时,返回器打开主降落伞,完成最后减速,并保持姿态稳定,于17日1时59分在内蒙古四子王旗预定区域成功着陆。

嫦娥五号的5个“首次”

为了完成这次月球采样返回任务,嫦娥五号实现了我国开展航天活动以来5个“首次”的突破。这5个“首次”既是亮点,也是难点。

首次在月面自动采样

着陆器上的采样装置需要具备在月球低重力环境下钻孔、铲土和输送等能力。取样完成后要封装,不能有任何污染。着陆器上有两种用于采样的机械手:一种是钻取器,它可以钻取月面下约2米深度的月岩样本(由于遇到比较密实的石头颗粒,所以没有钻到2米深),钻取的月壤不会破坏原有层次结构。另一种是电铲,用于表取,即在月球表面铲取月壤。尽管在地球上,机械手能在模拟月球重力环境的试验条件下做出精确动作,但相比真实的月球重力环境依旧存在误差,这是一次很大的挑战。

首次从月面起飞

采集的样品封装到上升器后,上升器从着陆器上起飞。这是我国空间飞行器第一次在地外天体起飞。上升器起飞时喷射的火焰会碰到着陆器,从而可能产生干扰上升器的力。另外,月球表面环境复杂,着陆器不一定是四平八稳的状态,也无法像在地球上的发射塔架那样配置火箭导流槽,所以要攻克月面起飞的轨道设计、月面起飞测控和发动机羽流导流等难关。

首次在38万千米外月球轨道上完成无人交会对接

携带月球样品的上升器起飞后,要在月球轨道与轨道返回组合体进行无人交会对接,并把采集的样品转移到返回器中,这在世界上也是首次。我国在地球轨道上有着比较成熟的航天器交会对接经验,多次采用“小追大”的模式,即小质量飞船追大质量“天宫”。但在月球轨道上交会对接要“大追小”,即装有较多燃料的大质量轨道返回组合体追小质量上升器,而且距离地球几十万千米,稍微控制不好就会偏离到太空中,或撞开上升器。

为防止大质量轨道返回组合体撞开小质量上升器,这次采用了停靠抓捕式交会对接方式,这与载人航天对接机构不同,从“太空之吻”变成“月轨相拥”。专家把一种称为抱爪式空间轻小型弱撞击对接机构装在轨道器上,它具有重量轻、捕获可靠、结构简单、对接精度高等优点,通过增加连杆棘爪式转移机构,实现了对接与自动转移功能一体化。这些设计理念是世界首创的。

首次带着月壤以接近第二宇宙速度返回地球

虽然嫦娥五号T1进行了一次试验,但嫦娥五号返回是一次实战考验,需要设计一条安全稳妥的返回路线,这对返回器的气动外形、防热材料,以及控制都将是一次新挑战。

此前只有苏联在1970年代完成了3次无人月球采样返回,总共带回330克月球样品。但苏联当时没有掌握月球轨道无人交会对接技术,所以3次采样任务都是从月面起飞后直接返回地球,因此上升器需要克服返回舱与大量燃料“死重”(重量的总和),从而极大压缩了采样重量。而嫦娥五号这次采用具有世界领先水平的月球轨道无人对接方案转移月壤,上升器只需少量燃料,且没有返回舱“死重”,因此采样重量呈几何级提高,一次就带回1731克月球样品。

首次建立我國月球样品的存储、分析和研究系统

为对自取月球样品进行存储、分析和研究,地面应用系统已新增了月球样品存储实验室和异地容灾备份存储实验室,新建了密云35米数据接收天线,可满足月球样品存储和数据接收、处理和解译的任务需求。

我国探月计划第四阶段工程

嫦娥五号任务的圆满完成标志着“绕、落、回”三步走战略大功告成,但这并不是终点。2019年1月14日,我国宣布了探月计划第四阶段任务,第四阶段的首次任务由嫦娥四号执行,未来中国还将探测月球的两极,建立月球科研站,最终实现载人登月及建立月球基地的梦想!

(本文作者庞之浩为全国空间探测技术首席科学传播专家,《国际太空》杂志原执行主编,《太空探索》、《中国国家天文》杂志编委。)

[1]庞之浩,朱敏悦, 王晓宇, 等. 不断刷新探索宇宙深空的“中国高度”——访嫦娥-1绕月探测器总指挥兼总设计师叶培建院士.国际太空, 2016(8): 2-11.

[2]刘锟. 嫦娥五号带回月球样品约1731克. 解放日报, 2020-12-20 [2020-12-30]. https://www.jfdaily.com/journal/showNewsDetail. htm?id=305732.

[3]甘晓. 嫦娥五号上的“中科院出品”. 中国科学报, 2020-11-25[2020-12-30]. http://news.sciencenet.cn/ sbhtmlnews/2020/11/359032.shtm.

关键词:嫦娥五号月球探测器 采样 月壤 返回 ■