东亚与东南亚人群迁徙与融合的古DNA证据

2021-09-10白帆张明

白帆 张明

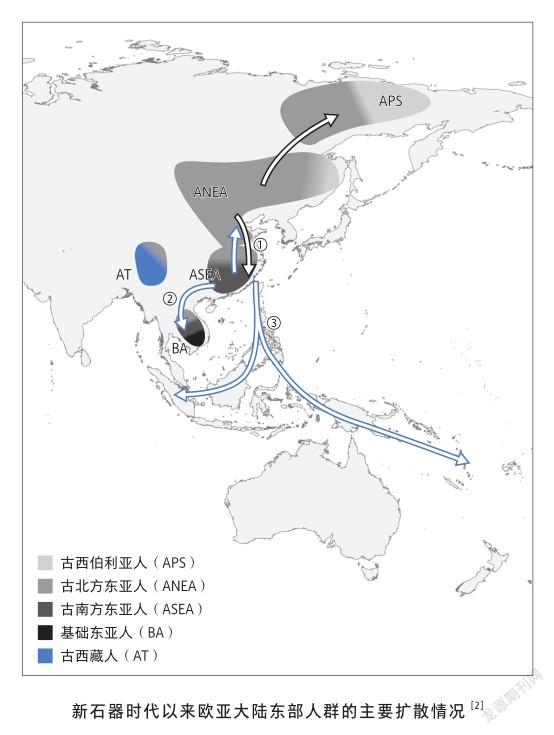

进入全新世后,欧亚大陆东部的人群发生了多次自北向南的扩散[1]。在我国的诸多朝代(如西晋、唐和南宋)都发生了东亚人群的南向迁徙,进入东南亚大陆及各岛国。

历史学家通常利用文献记录和考古证据,来了解历史上不同地区间人群的迁徙。近几十年来,随着遗传学和DNA测序技术的发展,科学家可以通过比较不同地区人群的遗传信息来了解他们之间的遗传关系,并推测历史上的人群迁徙与融合。

东亚(亚洲东部)包括中国、朝鲜、韩国、蒙古和日本。东南亚位于亚洲东南部,包括中南半岛和马来群岛两大部分。中南半岛包括中国云南南部、越南、缅甸、泰国等国;马来群岛散布在亚洲东南部太平洋和印度洋之间辽阔的海域上,包括印度尼西亚、菲律宾、马来西亚等国。东南亚人群的语言和文化均存在着较大的差异,中南半岛以壮侗语系和南亚语系为主,马来群岛则主要属于南岛语系。不同的语言和文化提示人群本身的来源可能并不相同,东南亚地区的人群迁徙与融合历史,需要进行更多的研究才能厘清。

目前科学家已对现代东亚与东南亚的人群间遗传关系进行了深入研究:基于对亚洲现代人群核基因组的研究,发现东南亚现代人群具有更高的遗传多样性,超过90%的东亚人群遗传类型能在东南亚人群或中亚和南亚人群中发现,其中50%的类型为东南亚人群特有,仅有5%的类型为中亚和南亚人群特有,据此推测东南亚是东亚人群最初的起源地[2]。针对东南亚泰国、越南等国人群线粒体基因组的分析,则发现了来自北方的人群迁徙信号,推测它可能与壮侗语系或南亚语系的扩散有关[3]。然而由于人群演化历程中,某些支系的信息可能因为各种意外而消失,所以仅依据现代人群数据进行推演,不能全面地反映真实的演化进程,如果能够结合古代的材料,获取古DNA的信息,或许能更加直接、客观地反映人群的演化历史。例如,直到2010年,由于尼安德特人基因组草图的问世,科学家才证实尼安德特人与非洲之外的现代人祖先存在基因交流[4],这显示了古DNA技术在研究古人类演化进程中的重大作用。

东亚与中南半岛人群的迁徙与融合

在探究古人群迁徙方面,古代的人类骨骼样本能够提供重要证据,因此分外珍贵。然而,由于存在如气候湿热等外界环境影响,导致非常不利于古代样本的保存,能够用于研究的古DNA材料也非常难找到,相关研究非常少见,但随着古DNA捕获技术的发展,已有研究成果被报道。

目前东亚南部和东南亚地区已发表的最早的古人类DNA数据,是距今1.1万年左右的2个中国南方古人线粒体全基因组[5]。分析结果显示,2个古代个体均属于M71单倍型,并且携带有两个特有突变位点,这两个突变位点仅存在于现代东南亚人群中,但在东亚人群中并没有发现,表明这两个个体与东南亚人群有联系。基于这两个突变定义了单倍型M71d,系统发育分枝树也显示,这两个古代样本属于M71d的早期类型,推断这一单倍群的起源时间约在2.2万年前,这暗示在2.2万年前乃至更早,东亚与东南亚可能存在人群迁徙或交流[5]。然而由于缺乏同时期的东南亚样本,还需要进一步研究来验证这一假说。

相较于线粒体基因组的母系遗传特点,核基因组由于存在遗传重组,单一个体的数据就能在一定程度上反映整个群体的遗传特征,因此可以更全面地反映群体的遗传历史。目前东南亚最早的核基因组数据是距今约8000年的和平人(Hoabinhian)核基因组[6]。和平文化是中南半岛旧石器狩猎采集人群,代表了中南半岛早期人群的遗传特点。核基因组数据分析显示,和平人的遗传成分很古老,它与现代的南亚岛屿上的安达曼人更接近,但不同于以田园洞人为代表的东亚早期人群,体现了东南亚早期狩猎采集人群的遗传独特性[6]。

古DNA研究表明,距今4000—2000年期间,新石器时代晚期到青铜时代早期的东南亚古人群的基因组信息,显示出了基因组融合的信号,所以,这一时期的样本可以看成是东亚祖源成分和安达曼人代表的祖源成分以不同程度融合的结果[6,7]。比较有代表性的就是,越南新石器时期的早期农耕群体Man Bac人群,分析显示其由东亚人群(中国南部人群)和早期狩猎采集人群融合而成。Man Bac人群基因组上十分接近现代南亚语系人群,是南亚语系先民的代表,这一人群中存在中国南方来源的遗传成分,这为探究南亚语系的起源提供了新的线索[7]。同时这一时期的东南亚古人群具有融合的遗传成分,说明中国南方农业人群在扩张过程中是不断与东南亚本土居民融合,而非完全取代[6,7]。综上所述,古DNA研究的结果为中南半岛南亚语系人群起源的“二元融合”理论提供了坚实的证据。

距今2000年左右的东南亚大陆人群,则显示出新引入的东亚来源遗传成分[6]。距今2600—200年的东南亚大陆样本,大致可分成两组,一组主要来自越南,与中国西南的傣族共享一定遗传变异;另一组主要来自泰国,和中国的汉藏语系民族共享一定遗传变异。二者的东亚成分比例均高于更早期的样本,且不同于新石器晚期东南亚人群携带的东亚成分,在遗传上也更接近现代的东南亚人群[6]。这说明在距今2000年左右的时候,又有新的东亚人群迁徙到东南亚,并与当地人群发生了遗传融合。

因此,东亞与东南亚大陆的人群迁徙和融合是广泛存在的,从距今4000年到2000年前的历史时期,不断有东亚人群迁徙进入东南亚,并与本土人群发生融合。

东亚与马来群岛及太平洋中岛屿人群的迁徙和融合

相较于中南半岛壮侗语系和南亚语系交错分布,马来群岛人群则以南岛语系为主。而南岛语系的起源一直倍受关注。考古学和语言学研究认为,南岛语系可能起源于东亚南方地区,从台湾岛传播到了马来群岛。然而,这一理论在遗传学上一直存在争议。

古DNA研究尝试回答这一问题,最初始于对距今约8000年的亮岛人线粒体基因组的分析[8]。亮岛位于台湾海峡,距离东亚大陆仅24公里。分析显示,亮岛人线粒体单倍型属于E,是介于E和E1之间的过渡型。针对现代人基因组数据的分析发现,单倍型E及E1广泛分布在与南岛语系人群相关的地区,但在南方大陆却并不存在。单倍型E的祖先单倍型为M9,在长江流域和浙江省等靠近亮岛的地区均有分布,而在台湾岛内并不存在。因此,认为单倍型M9到E的分化发生在南方大陆之外,单倍型E随着南岛语系的扩张,拓展到整个马来群岛和太平洋岛屿。亮岛人正是在早期从南方大陆进入台湾岛的南岛语系先民的代表[8]。由于线粒体数据仅代表母系遗传的信息,所以需要核基因组数据来进行更深入的解读。

直到最近,25个距今9500—300年的中国南北方古人核基因组数据的发表,明确地回答了这一问题[9]。分析显示,早在9500年前,东亚地区古人就已经具有现代东亚人的遗传特征,南北古人群都更接近现代东亚人,且南北人群遗传上存在分化。相较于其他现代人,亮岛人更接近中国台湾阿美族人(南岛语系人群),可能是早期南岛语系先民的代表,这一结果与线粒体分析的结论相符[9]。除此之外,中国古南方人群与在太平洋上瓦努阿图发现的距今3000年的拉皮塔文化(Lapita Culture)人群有密切的遗传联系,拉皮塔文化人群是早期到达远大洋洲人群的代表,携带了大量东亚遗传成分。这些结果都支持了南岛语系起源于中国南部沿海地区。

进一步的分析还显示,东亚沿海人群间的基因流是广泛存在的,这种遗传联系可以从中国南部沿海一直延伸到中国北部沿海,甚至日本距今2700年的绳文人与东亚沿海人群也有一定的遗传联系,但是新石器时期东亚内陆人群与沿海人群却缺乏基因交流。这说明东亚沿海地区在新石器时期可能存在广泛的人群迁徙,该地区在史前人群迁徙和语系扩张中扮演了重要的角色[9]。如果没有古DNA的证据,我们很难提出这样的假说。

结 语

古DNA研究为探讨现代人的遗传历史、人群迁徙与融合、语系起源等问题带来了新的思路和见解。从与南亚语系起源有关的、新石器时期东亚南部农耕人群的迁徙,到南岛语系东亚南部起源的遗传学证据,古DNA研究正不断地在改变着我们对历史上人群迁徙和文化传播过程的看法,并给我们带来新的惊喜。对每一个古人基因组的解析,就像在历史长廊中点亮的一根蜡烛,驱散了历史的迷雾,向我们展现了那久远岁月的片片真容。相信随着更多古DNA研究数据的面世,人们对东亚与东南亚人群在历史上广泛的人群迁徙和文化传播,会有更深入的认识。

[1]Zhang M, Fu Q. Human evolutionary history in Eastern Eurasia using insights from ancient DNA. Curr Opin Genet Dev, 2020, 62: 78-84.

[2]The HUGO Pan-Asian SNP Consortium. Mapping human genetic diversity in Asia. Science, 2009, 326(5959): 1541-1545.

[3]Kutanan W, Kampuansai J, Srikummool M, et al. Complete mitochondrial genomes of Thai and Lao populations indicate an ancient origin of Austroasiatic groups and demic diffusion in the spread of Tai-Kadai languages. Hum Genet, 2017, 136(1): 85-98.

[4]Green R E, Krause J, Briggs A W, et al. A Draft Sequence of the Neandertal Genome. Science, 2010, 328(5979): 710-722.

[5]Bai F, Zhang X, Ji X, et al. Paleolithic genetic link between Southern China and Mainland Southeast Asia revealed by ancient mitochondrial genomes. J Hum Genet, 2020, 65(12): 1125-1128.

[6]Mccoll H, Racimo F, Vinner L, et al. The prehistoric peopling of Southeast Asia. Science, 2018, 361(6397): 88-92.

[7]Lipson M, Cheronet O, Mallick S, et al. Ancient genomes document multiple waves of migration in Southeast Asian prehistory. Science, 2018, 361(6397): 92-95.

[8]Ko A M S, Chen C Y, Fu Q, et al. Early Austronesians: into and out of Taiwan. Am J Hum Genet, 2014, 94(3): 426-436.

[9]Yang M A, Fan X, Sun B, et al. Ancient DNA indicates human population shifts and admixture in northern and southern China. Science, 2020, 369(6501): 282-288.

關键词:东亚与东南亚人群 南岛语系 古DNA 迁徙融合 ■