文旅融合视域下非物质文化遗产传播策略研究

2021-09-10于禧文刘明阳

于禧文 刘明阳

[摘要]非物质文化遗产在我国文化历史长河中,始终具有独特的地位,文化产业与旅游产业的融合,为其传播提供了更为广阔的空间。本研究以沈阳评剧为例,通过梳理其传播现况及存在问题,试图探索在文旅融合背景下沈阳评剧的传播策略,为我国非物质文化遗产的宣传与推广提供借鉴。

[关键词]文旅融合;非物质文化遗产;传播策略;沈阳评剧

习近平总书记指出,“文化产业和旅游产业密不可分,要坚持以文塑旅、以旅彰文,推动文化和旅游融合发展”[1]。非物质文化遗产(以下简称“非遗”)作为以人为本的活态文化遗产,与旅游活动的结合是其顺应时代背景、推动自身传播的有效途径,也是非遗在新时代开拓传播思路,获取生存空间,探索新发展路径的重要机遇。

一、非遗传播的时代价值

非物质文化遗产是人类文明发展的佐证,记录着数千年来人类历史的记忆,是传统文化的重要载体,是民族智慧的艺术结晶,凝聚着一代代人的辛勤和智慧。然而,随着时代更迭与环境变迁,虽然代表着民族文化,非遗却逐渐淡出人们的视野,亟须在当下得到更好的传播与发扬。

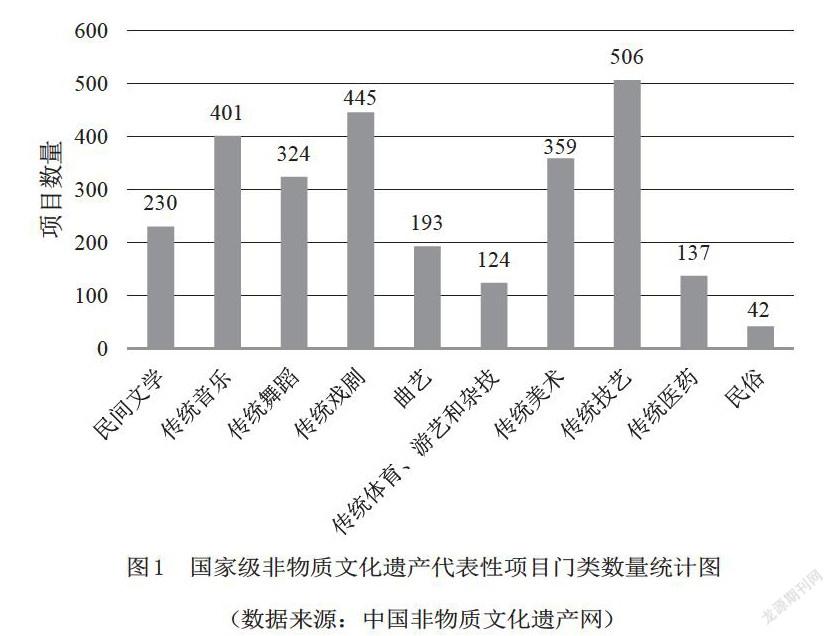

目前,我国国家级非物质文化遗产代表性项目名录中共涵括1372个非遗项目,3145个子项;其中,共有42项入选联合国教科文组织非物质文化遗产名录,入选总数位居世界第一。我国非遗名录中的3145个子项共被分为十大门类,内容涉及表演艺术、民俗活动、手工技能等多个方面。多元的非遗门类与丰富的非遗项目,证实了我国非遗文化的深厚底蕴与无穷魅力。

国内层面,我国政府始终对非遗的保护、传承与传播给予高度重视。特别是“十四五”规划纲要提出,要深入实施中华优秀传统文化传承发展工程,强化非物质文化遗产系统性保护,以加强各民族优秀传统文化的发展。由此,如何解决“非遗传播”已成为文化发展的艰巨任务;如何跨越历史的独特空间,让非遗文化被更多人认识、接纳与热爱是在其传播过程中需要人们认真考量的问题。

放眼世界,联合国教科文组织设立非物质文化遗产名录,其目的主要是推进各国非遗项目的保护、传承与共享。这既有利于我国非遗的对外传播及其与他国非遗文化进行沟通交流,也有助于增强非遗存续力,促进人类文明的积淀与兴盛。

非遗传播是世代相承的非遗文化得以延续的重要支撑。鉴于此,研究以国家级非物质文化遗产—评剧为例,通过文献搜集、实地考察、线上访谈等方式对评剧中的一个地方种类—沈阳评剧展开了详细调查,整理其在传播效果方面所面临的问题,并从文旅融合视角出发,以探索在传统文化与现代文化的碰撞下,我国非遗文化发展的有效传播策略。

二、沈阳评剧传播的现状和问题

评剧作为中国五大戏曲剧种之一,素有“生于唐山,长在沈阳”之称。沈阳评剧的“韩、花、筱”三大流派在我国评剧史中具有颇高地位,其韩派的细腻优美、花派的宽宏甜亮、筱派的韵味浑厚,汇聚在无数的经典剧目之中,珍贵且令人难忘。但随着多样化娱乐方式的涌现及外来文化的冲击,沈阳评剧表演市场日益萎缩,传播也同样面临相应问题。

(一)品牌定位不清

沈阳评剧蕴含着独特的历史文化价值和艺术欣赏价值,其虽与京剧、豫剧、越剧和黄梅戏并称为中国五大戏曲剧种,但知名程度远不及上述四种,而学界关于评剧的研究也不多,其知名程度与自身文化价值未能实现匹配。

沈阳评剧知名度与其文化价值未实现匹配,究其原因主要有三点。一是沈阳评剧的宣传与推广不到位、不全面,未将线上线下宣传资源有序整合,宣传力度不强,民众并不了解评剧的真正内涵及其独特性;二是评剧演出多开展于剧院,距离民众生活较远,固定受众群体存在局限性,民众与评剧之间联系不大、接触不多,无法了解;三是沈阳评剧并未结合地域特色打造非遗品牌,也未依据其历史内涵形成独特文化符号,不具备文化代表性,无明确记忆点,亦不具备知名度。

(二)传播意识不足

从传承与传播两方面看,目前沈阳评剧的传承现况总体向好,作为专业剧团的沈阳评剧院长期培养评剧传承人,同时也有戏曲院校、艺术团及培训班等参与到评剧人才的研培中,拥有固定人群从事评剧传承的文化工作,以延续其戏剧技艺。

但相较于沈阳评剧的传承情况,其传播现状却不容乐观。经笔者调查,目前沈阳评剧的传播主要依靠政府部门的宣传,而该剧剧团及其传承人的现代传播意识不足。在信息搜集中,一般关于沈阳评剧介绍的媒体平台均為政府运营的公众号,例如“辽宁省文化遗产保护中心”“沈阳市公共文化服务中心”等。而沈阳评剧在互联网及其平台中并未设置民间独立账号,“沈阳评剧院”官网也已停止运营与更新。在评剧传播网络方面,仅有“评剧冯子洋”快手账号和“韩笑Hanxiao”微博账号进行实时分享评剧文化与知识,民间组织对评剧内容的分享极为少见。在网络媒体上,有关沈阳评剧的历史内涵、发展历程、演出团队等信息呈现碎片化、片面化,缺乏系统性传播。

(三)受众范围狭窄

评剧属于小众地方剧种,少为人所知。因其专属的唱腔艺术及服饰道具,易使人对其产生刻板印象,难以吸引青年群体,喜爱沈阳评剧的人多为老年群体,受众面较为狭窄。1940年,拉扎斯菲尔德等人在“伊里调查”中总结的“选择性接触假说”认为,受众在接触大众传播信息时并不是不加选择的,而是更愿意选择接触与自己的既有立场和态度一致或接近的内容,而回避与此对立或冲突的内容[2]。评剧艺术同样如此,青年群体因评剧的剧本及其对白过于乏味,与现代生活联系不大,内容缺少时尚性与趣味性,因此对评剧的兴趣不大;或是因对评剧产生刻板印象,从主观层面排斥评剧,致使他们对沈阳评剧了解甚微。据笔者观察,在观看沈阳评剧的群体中,老年群体超过八成,受众群体老龄化已成为评剧发展的常态状况。评剧在传播过程中,对受众主体地位及其真实需求的把握仍有待提高,在戏剧内容及形式呈现方面也有待革新。

(四)传播形式单一

沈阳评剧剧目繁多、流派纷呈,注重情感与神态的双重表达,因此,其在传承传播过程中常倾向于以口耳相传、口授心传的方式进行,从而导致其传播方式单一,缺乏多样性、新颖度。

目前,沈阳评剧的传播方式仍以线下传播为主,即在剧院或文化机构中举办评剧演出,这一呈现方式虽更具有表现力和震撼性,但由于其自身的展演区域所限,传播效果会受到相应影响。除了单纯的室内演出,评剧在室外开阔区域的演出目前未涉及,尚具备一定开发潜力,同时其非遗展览、博物馆研学等传播方式也有待开拓。此外,沈阳评剧在传播过程中,对线上传播途径的运营尚且不足,仍以报刊、广播、电视等传统媒体为主,其新媒体传播手段的应用方式有待丰富。全媒体时代下,过分依赖于传承人的沈阳评剧传播方式已不再适用,也限制着传播效果的深度与广度[3],使其难以延续发展。而“云展演”的方式值得沿用与完善,这有助于探索一条沈阳评剧线上演艺发展的新路。在传播过程中,沈阳评剧亟须学习与运用现代化手段,寻找新的传播途径,而非局限于传统的传播方式。

三、文旅融合视域下的沈阳评剧传播策略

文旅融合强调文化是灵魂,旅游是载体,产业是方向。文旅融合的深入发展有助于挖掘沈阳评剧文化内涵,做深地域文化特色,推动文化要素的创新与转化,达到以旅彰文的效果。

(一)区域合作,构建地方联动机制

沈阳历史悠久,人文厚重,拥有着多样的非遗项目与旅游资源,具备“非遗+景区”的发展优势,对扩大非遗文化的传播范围具有极大的影响力。

沈阳评剧作为传统戏剧,常被归属为剧场类演艺产品,鲜少活跃于景区表演。东北大鼓、京剧这两项非物质文化遗产的性质与其相同,且均具备着开发旅游演艺的潜力。倘若三者有机联动,打造沈阳独属戏曲文化品牌,跳出固有剧场演出的形式,与传统文物、老街、古建筑结合,构建独属文化场域,贴近群众,在表演中加强演员与游客间的互动,将能为静态景区参观赋予新的活力,以活态表演唤醒本土游客对沈阳非遗的集体记忆,达成文化共识,提高受众对地区非遗文化的认同感。受众可以在参观景区的同时,感受风土人情、欣赏地域性文化,切身体会其所蕴含的艺术价值,提升非遗文化的整体传播效果。

(二)文创增效,提升文化品牌价值

品牌化是提高非遗知名程度的首要选择,而文创产品则是非遗品牌化的助推器,可以促进当代非遗价值的传递、实现和增值。

据沈阳市文化旅游和广播电视局2020年统计数据显示,目前,沈阳市有市级以上文化产业示范园区和基地44个(国家级园区2个、示范基地6个),沈阳故宫和张氏帅府文创产品销售额超过千万元。可见,沈阳文创产品研发基础好、技术高,这对深入挖掘沈阳评剧的艺术和商业价值有迹可循。开发沈阳评剧文创产品,需充分开展市场调研,了解受众偏好,在明晰受众需求的前提下,完善产品类别;在设计过程中,其文创产品应以沈阳评剧文化内容为素材,提炼文创设计的典型元素,深入挖掘评剧的文化内涵与当代价值,以设计的手段增加文创产品的附加值,融合现代审美取向和地域文化,加大文创产品的应用性和艺术性研究,打造兼备实用性、独特性、稀缺性的文创产品,形成沈阳评剧特有的非遗品牌,吸引游客、提振其传播与消费。在丰富评剧文化外在展现形式的同时,其文创产品也对传播沈阳评剧、弘扬地域文化、提高其非遗知名度起到显著作用。

(三)教育深耕,探索活态传承规律

评剧文化与旅游活动的融合,应更加注重旅游所承载的教育属性,探究沈阳评剧所蕴含的教育价值,发展研学旅游,吸引不同年龄层的受众。

“非遗馆”是全域旅游的重要组成部分,相较于其他旅游活动,其更为强调社会参与和公众教育,建构“非遗馆”这样的博物馆形态文化景观,有利于促进非遗的普及性教育[4]。目前,我国多地已建设“非遗馆”,开展相关教育活动,如湖南雨花非遗馆、江苏相城非遗馆等。沈阳评剧也可效仿该形式,通过修建集展览、表演、体验、研究和保护为一体的专题博物馆,介绍评剧的艺术起源、历史演进、传承历程及当代发展,为民众提供研学旅游、感受评剧的历史文化空间。“非遗馆”的设置,也应留存更多的传习活动区域,注重场景式陈列,利用沉浸式体验让受众深度感知沈阳评剧文化,增强对传承和保护非遗文化的兴趣,从情境中萃取价值,寓教于游,吸引各年龄层人群对非遗的关注,在体验中激发潜在受众。

(四)科技赋能,创造高效传播平台

如今,文化旅游产业与互联网、大数据、人工智能融合发展、协同推进,数字经济成为文化旅游产业转型升级的重要引擎,文化旅游产业正在被数据覆盖、赋能并重构[5]。

针对沈阳评剧在传播过程中形式有限、效果欠佳的问题,其可充分利用新科技创造传播新平台。例如,沈阳评剧可借助互联网,整合线上线下资源,实现数字化非遗旅游;在旅游景区中运用全息投影技术构建舞台场景,营造戏剧场景意境;通过VR、AR等技术创造更多的感官体验,提升受众观感;将纸媒端和新媒体端相结合,以合作的方式共同推进评剧传播;以时下新潮的短视频、直播的方式,更为简洁、直观地让人们了解评剧;依托智能算法和大数据分析受众喜好,对受众进行画像,根据受众的既有兴趣取向,改善评剧内容实质及传播方式,提升评剧传播效果,多维度地展现沈阳评剧的魅力,增强非遗文化的艺术展现力与感染力。

(五)效益兼顾,强化持续发展意识

在文旅融合背景下,非遗传播应始终秉持保护与发展并重的原则,在传播过程中維护非遗的本真性、独特性、整体性,切忌因利益而破坏非遗的原有面貌,应把社会效益放首位。

旅游活动为沈阳评剧的发展提供了重要的传播渠道与正向能量,但评剧文化与旅游活动的融合,切不可因短暂的经济效益而破坏评剧的历史文化内涵,摧毁评剧的文化价值。对沈阳评剧的景区表演、文创设计或研学参观,应始终把控好剧目内容、产品含义及空间设置的定位;坚守统筹协调、互补共赢原则,促进评剧文化的健康发展,确保文化旅游资源的永续利用。

四、结语

沈阳评剧在我国戏曲史上具有极高的历史价值、文化价值与艺术价值,承载着悠久的民间文化。如何在多方合作下,让戏曲重新回归大众视野是其传播的关键。文旅融合是解决其传播现状的有效方式,是推动非遗保护、传承、传播的重要途径。在文旅融合的时代大潮下,沈阳评剧的传播应充分发挥文化与旅游结合的优势,丰富其非遗的传播渠道,以人们乐于接受的方式,让非遗文化重焕时代光芒,实现东北地域文化的发展,促进我国文化强国建设。

【参考文献】

[1]新华网.习近平:在教育文化卫生体育领域专家代表座谈会上的讲话[EB/OL].(2020-09-22)[2021-01-18].http://www.xinhuanet.com/politics/2020-09/22/c_1126527570.htm.

[2] [美]拉扎斯菲尔德,贝雷尔森,高德特.人民的选择—选民如何在总统选战中做决定[M]唐茜译.北京:中国人民大学出版社,2001.

[3]徐君康,陈佩君.新媒体时代非遗传承传播问题探析[J].新闻战线,2018(15):116-118.

[4]尚永娜.非物质文化遗产展馆建设与发展趋势[J].戏剧之家,2019(22):212-213.

[5]范周.文化与科技:破壁创新,深度融合,激发产业新动能[J].产业创新研究,2018(12):1-3,16.