城口:红色记忆鲜亮如初

2021-09-10宋婷婷

宋婷婷

重庆市城口县,是一片拥有光荣革命历史的红色土地。1927年至1935年,红四方面军在这里展开武装斗争,曾三度解放城口县城,开辟城口苏区,建立苏维埃政权,使城口成为川陕革命根据地的重要组成部分。

如今,红军留下的历史印记仍散布在城口各处,成为激励着人们不懈奋斗的宝贵精神财富。

建立苏维埃政权

在城口县,如果要向英烈们献上一束鲜花,表达一份敬仰,不少人会选择城口县苏维埃政权纪念公园或是城口红军纪念公园。

城口县苏维埃政权纪念公园原名玉碑公园,定址于城口县城南门碉堡梁。公园内有“苏维埃政权纪念碑”“川陕苏区城口纪念馆”“追思广场”“红军文化叙事墙”“国家领导人亲属和红四方面军老战士题词”等主要参观景点。它是为纪念红四方面军解放城口后成立城口县苏维埃政权而建。

而绿林环绕的城口红军纪念公园修建于2014年,园内多级生态步道串联起红军赋、红军标语、将军题词和主题碑林等红色景点,红军八角帽和草鞋的雕像粗砺而鲜活,与背后招展的红色军旗遥相呼应。这座公园重点展现了红四方面军5支主力部队在城口的战斗历程,再现了苏区保卫战的革命岁月。

城口是第二次国内革命战争时期全国第二大苏区——川陕革命根据地的重要组成部分,素有“红色城口”之美称。在重庆革命历史上,城口是第一个打出地方红军旗帜的县,第一个被地方红军解放县城的县,第一个迎来中国工农红军主力部队的县和唯一成建制建立了县、区、乡、村苏维埃政权的县。这“三个第一”和“一个唯一”,让革命之火在大巴山熊熊燃烧。

1929年,共产党員李家俊组建城万红军(城口和万源两地的红军),在城口和万源的交界处举行誓师大会,宣布起义,发动了震惊川渝的固军坝起义。第二年,李家俊指挥城万红军攻占了城口县城,城口县成为全市第一个被地方红军占领的县城。

1932年12月,红四方面军撤出鄂豫皖根据地,翻越大巴山进入四川。中共四川省委派川东游击军配合红四方面军的入川行动,两军在宣汉胜利会师。而后,川东游击军改编为中国工农红军第四方面军第三十三军,王维舟任军长。

1933年10月,红四方面军攻进城口,开辟了城口苏区,于大竹河(今四川省万源市大竹镇)建立了城口县苏维埃政府,使城口成为川陕革命根据地的重要组成部分。

1934年6月,红军进驻大竹河并解放城口县城,随即从部队抽调一批干部开展地方党组织和政权建设,进一步建立和完善中共城口县委和城口县苏维埃政府组织机构。1934年9月2日,中共城口县委正式成立。随后,县委组建工作组,分别到大竹河、坪坝、庙坝、冉家坝等地建立区、乡、村苏维埃政权机构。

1934年9月15日,城口县第一次工农兵代表大会在大竹河召开,会议选举产生26名委员组成城口县苏维埃政府。会议作出了“关于加强土地革命和苏区经济建设”“关于教育文化卫生工作”“关于加强地方武装建设”等决议。

随着城口县苏维埃政府的建立,城口全县共建立了24个乡苏维埃和80多个村苏维埃,形成了完整的县、区、乡、村四级苏维埃政权组织体系。这一时期,城口苏区得到了很快的发展,使川陕革命根据地进一步壮大。

打响城口保卫战

红四方面军攻占城口,震撼了以刘湘为首的四川军阀势力。为牵制和防止红军东下与贺龙领导的红军会师,1934年6月,刘湘调集大量兵力进攻城口。由此,拉开了红军与当地人民、游击队、赤卫军共同保卫城口苏维埃政权的战斗序幕。

1934年6月16日,红军保卫城口苏区的枪声在分水垭打响。敌21军汪杰部和23军范华聪部由正面向红军进攻,另以两个营向红军阵地侧击。红三十三军第297团凭险阻击,打退敌人的多次进攻,于两日后主动放弃分水垭、箭杆梁等阵地,撤至甑子坪坚守。敌军直扑甑子坪,红军采用“正面诱敌,两侧伏击”的战术,在甑子坪歼敌400余人。

1934年6月下旬,敌军佟毅等部进至城口附近的三排山、旗杆山一线。驻县城的红九军第73团与红三十三军第295团、第297团一部密切配合,向三排山、旗杆山发起反攻,击溃敌军。此后,第297团移驻黄泥坡、寇家湾、分水垭,与前来进犯之敌展开激战,并在东路游击队和城口苏区赤卫军的配合下,击溃敌军后主动撤至甑子坪、岔溪河一线坚守。

1934年7月初,各路敌军倾巢出动,向红军驻地城口县城、庙坝等地疯狂反扑。红297团在马鞍垭、茶垭子与敌军展开激战后,退守原驻地庙坝赛金山、白安坪一线。红73团在御脚坡与敌军激战,打退了敌人的进攻。当时,为确保反“六路围攻”的胜利,拖住敌军对万源的支援,红军在击溃敌军后,主动放弃城口县城,撤至城西北左岚至王家坝一线据险坚守。1934年7月中旬,红四方面军总部在万源前线召开军事会议,决定伺机从东线反攻,先破敌主力第五路王陵基部;西线则暂取守势,以坚守防御大量消耗疲惫敌人,为决战创造条件。

在敌军即将向万源发起全线进攻的同时,敌军各部也对城口周边地区采取了军事行动。从1934年7月中旬至8月中旬,红三十三军和四军12师除部署部队配合地方武装坚守外,还采取“运动战”的方式,集中大部兵力歼灭敌主力突出的部队,多次给敌军以沉重打击,有效地配合了万源保卫战。1934年8月26日,红军主力向通南巴转移,红三十三军及四军、九军所部则留守东线,开始把工作重点转向革命根据地的巩固和建立。

开展苏维埃运动

红军挺进城口时,国民党民团和地主武装处处设防,抵抗红军东进。他们还煽动并利用“神兵”“扇子队”等封建反动组织,到处破坏地方苏维埃政权,袭击红军驻地,阻碍交通,杀害苏区工作人员。

于是,在主力红军发动“三次进攻”战役期间,红四方面军抽调一部分力量结合地方武装力量,对出没于川陕边境的土匪武装进行清剿;在反击敌人“六路围攻”初期,红四方面军抽调第33军部分力量,组成一支专门打击封建“会道门”的部队,配合第31军一部清剿反动匪敌,给封建组织“孝义会”“大刀会”“扇子会”以沉重打击。这一时期,红军配合地方武装,清除了后方隐患,巩固和发展了基层苏维埃政权。

在此基础上,红四方面军在当地实行土地改革。随着城口县苏维埃政府的建立,根据1933年2月川陕省苏维埃政府发布的《川陕省苏维埃政府关于土地改革的布告》精神,红军在城口地区开展了轰轰烈烈的分田分地的土地改革运动。在分配土地过程中,红军和苏维埃政府明确规定:“土地分给谁,就归谁所有,自己耕种,不交租,不出租,穷人与富人订立的地契、租约、借据等一律作废。”在具体执行时,由乡村苏维埃干部和游击队、贫农团的负责人按照土地好坏搭配,根据人口多少划分到户,由此解决了农民梦寐以求的土地问题,提高了农民的生产积极性,苏区经济很快恢复和发展起来。

在推动土地改革的同时,红军和苏维埃政府还积极促进商业的发展。在苏维埃政府财经委员会组织下,大竹河、坪坝等人口集中的场镇建立了百货商店、旅馆、饭店、药房,办起了茶叶、药材收购店;鼓励当地商人到陕西做生意,用城口的茶叶、生漆、毛皮等以物易物,换回苏区紧缺的盐巴、布匹和日用工业品等物资;在苏维埃政府的促成下,城口还设立了直属川陕省工农银行的县工农银行支行,发行苏区货币,开展存贷业务,为支持苏区工农商业发展、保障红军军需起到了重要作用。

城口苏维埃政权建立伊始,红四方面军和苏维埃政府就广泛开展宣传文化工作。苏区设立了宣传队、钻字队、书写队、贴发队等宣传队伍,采用各种形式在群众中开展宣传工作。宣传队创作的《八月桂花遍地开》《打倒刘湘救穷人》等文藝节目,深受群众欢迎。钻字队在岩壁上钻刻的“人民好坐江山”等标语,书写队在农户墙壁、门板上书写的“拥护苏维埃”“消灭刘湘救穷人”等口号深入人心。

随着城口各级苏维埃政权的建立和红色区域的扩大,川陕革命根据地得到了空前发展,开创了红四方面军和川陕苏区革命斗争的鼎盛局面。

见证军民鱼水情

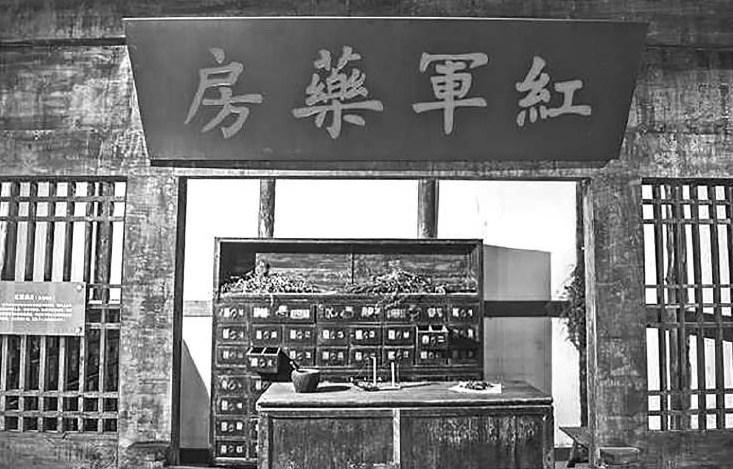

红军部队进驻城口期间,当地曾诞生过一间特别的药房——坪坝工农红军药房。如今,红军药房在川陕苏区城口纪念馆内已被专门复原。纪念馆内还陈列着一件国家三级文物——象牙杆铜戥子。据说,这是当年药房的草药医生周俊侯用来抓药称重的工具。

文物经过岁月的磨砺已经变色,但军民鱼水深情却历久弥新。

1934年4月,王维舟率红三十三军进入城口,发现此处虽然山上到处都是中草药,但缺少就地取材、方便百姓的药铺,居民但凡染上“鸡窝寒”等恶疾,大多因交通不便或者没钱医治只能听天由命。于是,红军就有了为老百姓开设药房的念头。

1934年6月,在时任红四方面军总指挥徐向前的关注下,红三十三军二九七团和坪坝苏维埃政府没收了大地主蔡云益等人的中药铺,并采集了一大批中草药,在坪坝街上关庙巷子开设药房。王维舟还为药房题写了店名, 聘请周俊侯免费为当地贫苦农民治病。“鸡窝寒”对百姓生命的威胁小了,红军被称为“救命活菩萨”。

为提高当地群众的文化水平,红四方面军和苏维埃政府还开办了学校。红三十三军在坪坝开办的列宁小学,招收贫苦农民的子女免费入学,使用的课本有《识字课本》《童子团站岗读本》《革命三字经》《列宁学校读本》和《百家姓》等;红295团在坪坝开办了农民夜校,利用晚上和空闲时间教农民识字,宣传革命思想,教唱革命歌曲。

军爱民,民也拥军。城口革命根据地的建立和红军在城口战斗取得的胜利,与当地群众的大力支援分不开。在艰苦战斗的岁月里,人民积极组织起来,从各方面支援红军。

红军进入城口后,城口人民在极其贫困的情况下,拿出自己的粮食、衣被支援红军;在红军作战特别是进行较长时间的防御时,物资运输关口经常受到敌人的封锁,粮食无法运往前沿,当地人民又倾囊相赠。据不完全统计,当年城口全县有近1000户群众主动向红军捐粮,共捐献粮食十多万公斤。

城口人民还组建地方武装配合红军。城口苏区成立的赤卫队、游击队、童子团、少先队等群众武装组织,紧密协同红军作战,有效地保卫了苏维埃政权和人民的安全,保障了土地革命和苏区建设事业的进行,为巩固根据地发挥了重要作用。据《中国共产党重庆历史》记载,其间,全县共建立了6个游击大队、25个游击中队、80多个游击小分队和7个赤卫队、6个童子团。

红军在城口作战期间,城口人民成立运输队,担负起战时的运输任务。城口山高路陡,地势险要,红军坚守山头时,运输队上山运送粮食、枪弹等物资,下山又抬回伤病员。他们冒着枪林弹雨,将粮食、弹药送到前线阵地,有的运输队员甚至献出了生命。

自1933年10月红军攻进城口后,苏区党政军在群众中广泛开展扩红工作,发动青壮年积极参军参战。当时总人口只有5.7万人的城口县,参加革命的就有近4000人,其中参加红军和游击队的有3000多人,正式加入红军队伍的有500余人。

1934年8月下旬,红四方面军除第三十三军、四军、九军各一部在东线牵制敌人外,主力迅速向西转移,开始了西线反击。从1934年10月起,中央红军开始实行战略转移,国民党调集重兵堵截和尾追。1935年1月18日,刘湘部以主力布防渠县三汇镇以东罗江口、厂溪至城口一线,一部向南集结防堵中央红军。1935年1月22日,中共中央政治局、中央军委指示红四方面军迅速作好准备,向嘉陵江以西进攻。

1935年2月下旬,红军撤离城口苏区。1935年3月28日,红四方面军主力顺利渡过嘉陵江,开始长征。