如何播下一粒“讲故事”的种子

2021-09-10汤岚

汤岚

摘 要 统编教材对学生讲故事的能力给予了充分关注。针对如何让学生爱上讲故事的问题,以二年级下册课文为例,探讨了如何激发学生讲故事的兴趣及具体如何更好开展教学实践等问题,并提出了相关策略:一是创设多种语境,激发讲故事的兴趣;二是搭建多边支架,提供讲故事的方法;三是丰富多样活动,内化讲故事的实践。

关键词 小学语文 统编教材 复述 讲故事

在语文统编低段教材中,“讲故事”一词经常出现,它指向学生阅读策略的掌握和阅读能力的形成,是一项重要的语文要素。儿童天生喜欢故事,喜欢听故事,也有讲故事的欲望。但是,这并不代表他们会讲故事,爱讲故事。因此,笔者尝试从学生角度出发,以统编语文二年级下册教材为例进行思考与教学实践,希望能用学生喜欢的方式让他们爱上讲故事,爱上学语文。

一、创设多种语境,激发讲故事的兴趣

布鲁姆说过,成功的语言课堂教学,应在课内创造更多情境引导学生进行复述,让学生有机会运用自己学到的语言[1]。语境是言语交际环境,即与具体的言语行为密切联系的、同言语交际过程相伴的、对言语交际活动有重要影响的条件和背景[2]。积极创设多种语境,让学生置身于语境之中,对学生讲故事,提高言语表达能力有着举足轻重的作用。

(一)链接生活语境,让表达更真实

生活语境是学生在现实生活中经历的真实情境,是学生语言表达的源头活水。在教学中,教师可以结合课文插图及相关语段内容指向的具体情境,合理引入生活语境,激发学生表达的兴趣,让讲故事带有生活气息,从而自然提升言语表达能力。例如,《邓小平爷爷植树》一文课后练习要求:借助插图,说说邓爷爷植树的情景。植树对于学生来说,是有一定生活体验的。生活中,社会、学校、班级等都会开展相关的集体植树活动,因此,教学时可以联系生活体验创设语境。教学步骤设计如下:

1.(出示学生植树图片)这是同学们参加植树活动时的照片,回忆一下你是怎么植树的?学生自由交流植树过程。(预设:挖树坑、选树苗、放树苗、填土、压实、浇水,教师相机板书关键词。)

2.你能尝试根据关键词说一说植树的过程吗?(指名学生练说)

3.请对照课文插图,说一说你和邓爷爷植树有哪些相同和不同之处。(预设:植树步骤基本一致;但邓爷爷是和大姐姐一起浇水,填好土后,他还仔细看了看,发现不直后又上前把树苗扶正;他植树特别仔细。)

4.现在,请结合插图和板书,再联系自己的植树体验,完整地说一说邓爷爷植树的情景。(指名学生交流)

[教学评析]案例中生活语境的引入,目的就是唤醒学生经验,让课文中的语段与孩子头脑中已有的材料建立勾连,以儿童的视角筛选与自己经验相同或者不同的信息,从而转化为书面语言,抓住细节体验情感。在生活化的语境中,激发学生讲故事的积极性,使之言之有序,言之有物,言之有趣,切实提高言语表达能力。

(二)引入表演语境,让表达更生动

表演语境,就是让学生进行角色扮演,从而在故事演绎中经历情境。演一演是低年段学生特别喜爱的一种学习方式。爱屋及乌,爱上讲故事,也可以从爱上角色扮演开始。课堂上可以创设角色表演的情境,将学生变成课文中的角色,把学生带入文本,使虚拟的语境更加具有交际性,更加符合文本理解的需要。如《青蛙卖泥塘》一文的课后练习要求:分角色演一演这个故事。课文中有很多小动物出现,比如:老牛、野鸭、小鸟、蝴蝶、小兔、小猴、小狐狸,但是文中只出现了老牛和野鸭的动作和语言,其他小动物并没有详细写出来。这样给学生提供了思考的空间,让学生可以自由发挥想象力,根据提示进行表演。因此,教师在创设情境时可以从扶到放,让学生自由发挥。教师设问设计如下:

1.第一個来到泥塘边的是老牛,它是怎么说的,有什么动作?听了老牛的话,青蛙怎么想,怎么做的?(学生自由交流)

2.你能学着老牛和青蛙的样子演一演吗?同桌试一试。(表演要点提醒:眼神要聚焦,声音要响亮,动作要到位,语言要清楚)

3.野鸭来了,能学着刚才的样子再读一读,演一演吗?(自由练说)

4.其他动物也来了。你最想演谁?选一个,想一想它是怎么说的?怎么做的?小青蛙又是怎么想的,怎么做的?

出示提示语:小鸟飞来了,说:“________________。”

蝴蝶飞来了,说:“ ________________。”

小兔跑来了,说:“ ________________。”

小猴跑来了,说:“________________。”

小狐狸也过来了,说:“________________。”

(教学提示:四人小组分角色表演,一人演青蛙,其他同学选一个小动物表演。全班展示,同伴评价)

[教学评析]此案例中,教师在教学时抓住文本有声的语言和无声的语言,引导学生进入角色。表演的指导要具有层次性,从扶到放;具有拓展性,从文本到想象;具有发展性,从师生一对一到生生互动。创设表演的语境,让学生成为故事中人物的欲望得到了满足。学生乐意说,乐意演,言说表达的火花被点燃。同时,他们在表演中锻炼了思维,积累内化了语言。

二、搭建多边支架,提供讲故事的方法

讲故事,可以促进学生言语技能的提升,可以促进言语知识、言语经验的积淀以及思维品质的养成。然而,对于低段学生来说,短时间内讲故事并不是一件容易的事情。所以,统编教材的编者充分考虑到了这一点,在课后练习中隐藏了众多的支架,需要教师用慧眼敏锐发现,为学生讲好故事助上一臂之力。

(一)借助插图,搭建想象的支架

插图是教材的重要组成部分,具有形象性、直观性和启发性等特点。许多课文的插图色彩丰富,紧扣文意。学生讲故事时,利用插图可以进行提示、丰富和补充,还能培养学生观察和想象的能力。

例如,课文《开满鲜花的小路》的内容有点长,对于学生的学习有一定的困难,教师可以利用插图来帮忙,指导学生仔细观察插图并思考:在去松鼠太太家做客的路上,它先后遇到了谁?插图从左到右一目了然,明确了故事发展的经过,学生借助图片边想边说,经过整理、串联、记忆,实现完整清楚地表达,讲故事也变得更加容易。

(二)借助关键词句,搭建信息的支架

课文中的关键词句,能调动记忆中的关键信息,为组织语言提供支架。所以,依托关键词句也是学生讲故事的一个好帮手。讲故事前,教师可以将课文中的关键词句按顺序呈现。学生在阅读理解故事内容后,边看边想,由词扩句,由句串段,由段连篇,层层扩展。这样能使学生思维流畅有序,对重点内容印象深刻。

比如《小马过河》课后练习中给出了12个词语,可以借助这些词语让学生尝试讲故事。但是这些词语并不是随意挑选,仔细观察会发现:词语有顺序,它们按照故事发展的前后顺序排列;词语有脉络,分别是小马在出发前、遇老牛、遇松鼠和问妈妈时四个不同片段中的词语,明确勾勒出故事的前因后果;词语有类别,这些词有的表明地点,有的表明动作,有的表示心情,可以在讲故事时合理安排,有序表达。

(三)借助示意图,搭建思维的支架

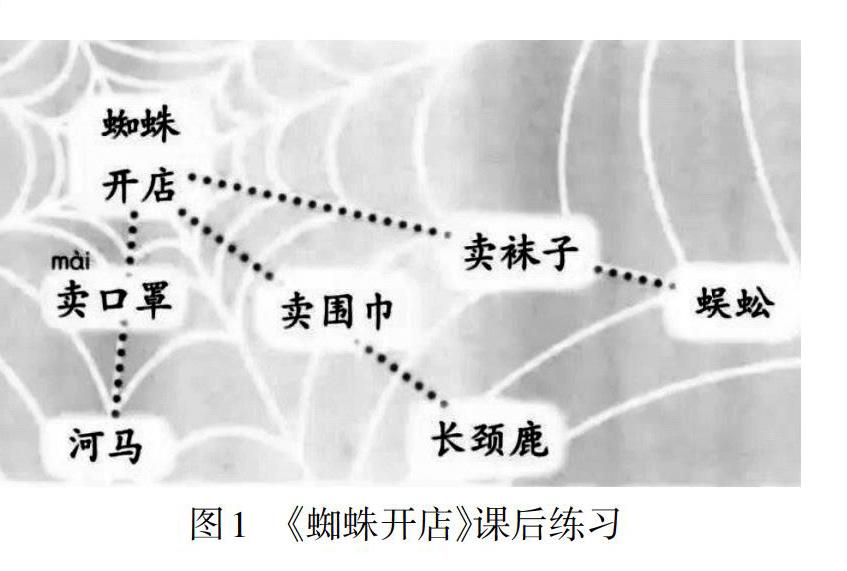

示意图,其实是思维导图的一种表现方式。统编教材越来越多地关注学生思维品质的提升,从而引入了思维导图的学习。思维导图是运用图文并重的技巧,把各级主题的关系用互相隶属和相关的层级图表现出来,将主题关键词语和图片等建立链接。例如,在《蜘蛛开店》一文中,课后练习中就出现了示意图(见图1)。

显然,这张示意图将故事的脉络清晰地展现在了读者面前。借助示意图,可以帮助学生理清思路:蜘蛛为什么开店?先后开了哪些店?哪些顾客来了?结果如何?根据要点提示,让学生在小组内选择一个角色,一边指着示意图,一边练说故事。最后,小组合作在全班分享故事。有了这样的示意图,学生讲起故事来就能做到头头是道,绘声绘色。

三、丰富多样活动,内化讲故事的实践

语言学习,一定是在语言的场域中练就,在言语实践活动中习得[3]。单一的形式,狭窄的空间往往束缚教师思维,禁锢孩子表达。因此,教师要在实践中不断探索多样形式,拓宽活动空间,让学生讲故事的能力在实践中得到内化提升。

(一)有花样:改变单一的形式

内容固然重要,形式也不可小觑。在讲故事中,采用多样有趣的形式,可以激发学生讲故事的兴趣,让学生从“我被要求讲故事”到“我要主动讲故事”,这是一种学习动力的转变,能在源头上让更多的孩子愿意开口表达。例如,执教《小马过河》《青蛙卖泥塘》等课文时,教师可以采用分角色表演的形式,通过课本剧表演提升学生的言语表达能力。又如,在执教《小毛虫》《大象的耳朵》等课文时,教师可以采用动画片配音的形式,提高学生的积极性,培养讲故事的能力。

(二)有创意:拓宽狭窄的空间

学生讲故事能力的养成不能仅局限于一篇课文、一个单元甚至一册书,也不是一两次训练,一两堂课就能完成的,它需要在实践中反复训练,不断习得。因此,在课堂上,教师要给予学生足够的讲故事时间,充分展开学习的过程,突破讲故事的重难点。同时,在课堂外,教师更要开辟广阔的空间,创造表达的机会,搭建讲故事的舞台。例如,笔者所带班级每节课前有一个“小小故事会”的活动,鼓励学生广泛阅读,并将课外书中的故事与大家分享,并評选出“故事小达人”。此活动虽然只有三分钟的时间,但是发挥了大作用,成语故事、寓言故事、童话故事应有尽有,在班级分享中,学生们的表达兴趣明显变得浓厚,表达能力得到提升,倾听能力也有了长足的进步。

(三)有融合:突破教材的限制

统编教材匠心独具,在课后练习中设置了教学支架,明确了训练重点,指明了训练方向,为教师培养学生讲故事的能力提供了方法指导。但是,仅领会编者的意图还不够,教师更需要有长远和融合的眼光,创造性地使用教材,灵活运用教法,从而达到拓展内化的境界。

以二年级下册教材为例,如《小马过河》课后练习中是借助关键词来讲故事,掌握这样的方法,当学完了《大象的耳朵》《羿射九日》等其他课文时,教师也可以让孩子自主摘录几个关键词练习表达,这样的迁移训练可以将以前学到的方法进行巩固运用。又如教材中的讲故事的方法往往一篇课文只有一种,相对单一,当学生能力达到一定程度时,可以鼓励学生同步运用多种方法,例如《青蛙卖泥塘》一文,除了演一演,可以在学习示意图的基础上进行思维导图的绘制,或可以用关键词,也可以用表格呈现的方式等,引导学生进行综合运用,这样的融合可以促进学生逻辑思维、语言能力和解决问题能力等多方面发展。

儿童的成长离不开能力的提升,语言表达是语文学科的关键能力,在低段用讲故事进行语言表达训练,能有效激发学生表达的兴趣,提升语言表达水平。播下一粒“讲故事”的种子,一路细心呵护,相信这粒种子定能让言语生命绽放最美丽的花朵。

[参 考 文 献]

[1]王晓芳.小学语文复述教学的策略探寻[J].中国校外教育,2013(12):134.

[2]孔凡成.语境教学:语文教学的发展方向[J].语文建设,2014(2):22-24.

[3]叶福艳.复述:给孩子一把口语表达的金钥匙[J].小学语文,2018(7-8):27-31.

(责任编辑:武 亮)