“战时话语”下的中国故事*——两部中国现代小说英译选集的文学“再书写”

2021-09-09浙江财经大学傅莉莉

浙江财经大学 傅莉莉

提 要:翻译选集是文学作品在异域流通中特殊的文本载体,也是文学“再书写”的重要类型。第二次世界大战期间,多部中国现代小说英译选集在西方世界出版。通过考察其中两部的编译情况发现,尽管两部选集表达出明显的文学自觉,却仍然是战时话语下的产物。在编译过程中,编译者加强了中国现代小说作为叙事文本的故事性,实施了对中国现代小说的“再书写”,以此服务于战时的对外宣传。

翻译选集是“文学再书写”的重要类型,因其“提喻”性质(Frank 2004:13-14),也是编译者建构源语文学和文化形象,实践特定话语权力的重要工具。在勒菲弗尔看来,翻译选集的编译难以摆脱特定语境中的特定话语影响,因而展现出的源语文学形象,必定被“折射”和“再书写”,以实现其背后的“议程”。(Lefever,1995:54)

作为知识生产和建构的重要组成部分,翻译活动受制于特定话语,同时也参与该话语的生产和实践。上世纪30年代,抗日战争爆发,战时话语成为社会主流话语,其主要内容为团结民众,一致抗日。同时,该话语也渗透到中国的外宣活动中,期望重塑中国国家和民族形象,争取国际上尤其是英美国家在经济和道义上的支持。第二次世界大战期间,作为反法西斯阵营的重要成员,中国的战事和国家命运受到世界关注,同时,中国政府和有识之士也加强了对外宣传。因而,在这一时期中国现代文学得到积极译介,除了在国内外期刊上①包括中国对外宣传刊物《天下月刊》T'ien Hsia Monthly和《战时中国》China at War,以及国外期刊《故事》Story和《今日生活和文学》Life and Letters Today等。,也以正式出版物的形式在英语世界出版②包括单行本和选集,前者如谢冰莹《女兵自传》(Lin&Lin,1940)和萧军《八月乡村》(King,1942),后者有单个作家选集(Wang,1941;Jin&Payne,1947)和多作家选集(Yeh,1946;Wang,1944;Wang,1947;Yuan&Panye,1946)。。其中,翻译选集尤其值得注意,较之前期(即20世纪30年代)③只有3部(Mills,1930;Kennedy,1933;Snow,1936)。有了明显增加。

本研究选择了王际真(1944)及袁家骅和白英(1946)编译的翻译选集作为研究对象。两部选集都试图展现中国现代小说的整体状况,同时,两部选集的编译者身份让其在同期选集中格外引人瞩目。前部编译者王际真,时为哥伦比亚大学东亚系中国文学教师,深悉西方文学传统和阅读习惯,是早期中国现代小说在英语世界的重要译介者;后部编译者以及所选的大部分作家为战时中国学术“重镇”西南联大的师生④袁家骅承担了主要的编译工作。在序言中,袁还提及叶公超、杨周翰、钱国英(袁家骅妻子)、叶君健、金隄、李广田、Ch'i Shen-chiao等人对于其翻译工作所给予的帮助。,代表着当时中国精英知识分子和战时具有代表性的文学审美倾向。通过两部选集的考察发现,尽管文本的文学价值受到关注,编译者仍屈从于“战时话语”,在两部选集中实施了对中国现代小说的“再书写”。

1.作品选择:“文学自觉”中的“战时”小说

相比较前期翻译选集①即30年代选集(见注4),多为左翼作品,反映中国现代社会的觉醒和进步,以呼应上世纪30年代世界左翼思潮。,本阶段两部翻译选集开启了中国现代小说选集编译的新阶段。编译者表现出了一定程度的“文学自觉”,开始关注中国现代文学和作品本身。不论是在序言还是选集的作品选择中,都可以看出这一趋向。王际真明确指出其选择作品的标准②涉及1)优秀的小说技巧2)公认的作家地位3)反映中国生活和问题。(Wang,1944:viii)是将作品文学价值置于重要位置,选择了新文学革命以来近二十年的21部作品(1919—1938)③包括张天翼(《路》、《老明的故事》),老向(《村儿辍学记》),老舍(《黑白李》、《眼镜》、《报孙》、《善人》、《柳家大院》)、巴金(《家》36-37章),沈从文(《夜》),张天翼(《笑》、《团圆》),冯文炳(《阿妹》),凌淑华(《太太》),茅盾(《春蚕》、《一个真正的中国人》),叶绍钧(《李太太的头发》、《邻居》)。,以“似西方小说”的程度排序(Wang 1944:viii)。而在袁家骅主导编译的选集中,也显示出同样的关注。在序言中,袁回顾了中国近二十年涌现的文学思潮、社团及优秀作家,选择了从20年代到30年代末的11部作品④包括鲁迅《风波》、杨振声《抛锚》、施蛰存《残秋的下弦月》、老舍《“火”车》、沈从文(《灯》、《黑夜》)、张天翼《脊背与奶子》、端木蕻良(《鴜鹭湖的忧郁》、《仇恨》)、卞之琳《红裤子》、姚雪垠《差半车麦秸》。,并按照出版顺序排列,相比较王译选集,其所选小说类型更加多样化,欲呈现中国现代小说的文学图景和发展历程。

尽管如此,在战争背景之下,“战时话语”在两部选集编译中发挥着绝对的影响力。其中,关于“抗战”和以战争为背景的作品占有相当比例。在王的翻译选集中,共有6篇,即《路》、《夜》、《团圆》、《一个真正的中国人》和《邻居》。而1947年出版的袁家骅和白英的选集,共有5篇,包括《黑夜》、《红裤子》、《差半车麦秸》、《残秋的下弦月》和《灯》。如果从文学创作上看,这些作品称不上佳品,然而因是“当代作品”,记录了当时中国军民的生活状态,成为了选集中绝好的战时宣传素材。

2.选集编译:面向西方普通读者的中国故事

除作品选择外,“战时话语”还渗透于文本阐释中。在当时国内外语境下两部选集立足战时宣传,有志扩大读者群,将目标读者定位为英语世界的普通读者。为适应此“隐含读者”特定阅读水平和需求,编译者在兼顾读者接受和形象宣传的双重要求下,通过以下编译手段展开了对中国现代小说的“再书写”。

1)明确文学立意

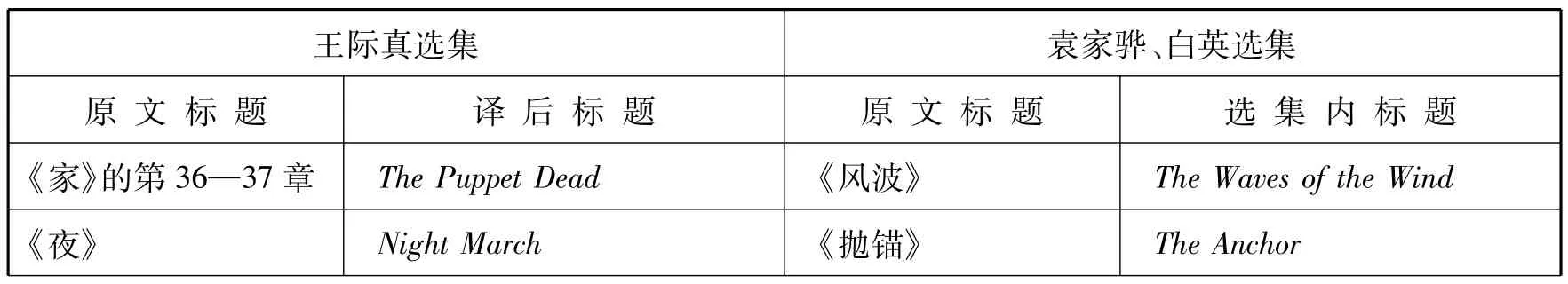

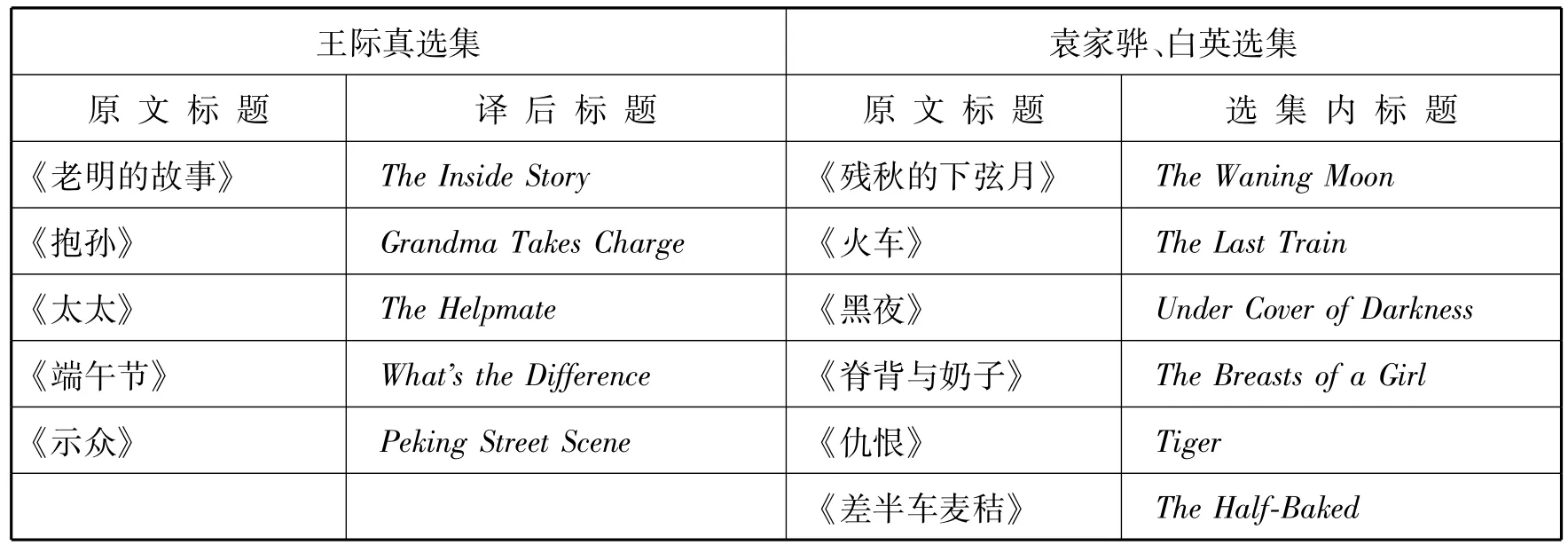

故事信息的明确和显化有助于读者提高认知和阅读速度。在两部选集编译中,编译者主要借助标题和文本内信息的重组予以实现。限于篇幅,此处仅以标题的翻译为例,下表列举了两部选集中标题信息有所调整的例子。

表1.选集标题翻译中的“再书写”

续 表

尽管出版于同一时期,但两部选集持有不同的文学立意。王际真重视五四新文学传统,偏爱立足本国问题的作品,展示了以幽默讽刺为主的中国现代小说文本群。而袁家骅和白英的选集,则整体上偏向传奇和抒情性风格的作品。通过标题的翻译,编译者强化了这两种文学立意。在王的选集中大部分译文标题与正文形成了呼应,显化了选集“讽刺和揭露”的主旨。比如,Grandma Takes Charge直指故事的矛盾核心,点明老太太的落后愚昧是家庭悲剧的原因,相比较原文标题《抱孙》的直抒“事件”,该标题增强了作品的戏谑意味。The Helpmate同样如此,此标题指代文中总是“帮倒忙”的主妇,显化了原文的讽刺意味。而What's the Difference和Peking Street Scene看似平淡无奇,同样也是用于强化文本中的讽刺立场。前者是文中主人公的口头禅,表现了其在民族危亡之下的虚伪和玩世不恭;后者则用“街景”所隐含的社会普遍性,讽刺了鲁迅作品中的“街头看客”所表现出的中国国民性弱点。

而在袁、白选集所译的标题中,则嵌入了显示情节走向的成分,如“waning”,“last”,“under the cover of”,暗示了作品中“悲伤”、“死亡”及“冒险”等特质。此外,个别标题存在“言过其实”的倾向,但置于目录中,却加强了该选集文学立意的统一性,比如The Breasts of a Girl和Tiger。前者原标题为《脊背与奶子》,本为强调女主人公任三嫂和反面人物长太爷的人品①“脊背”指女主人公受到鞭打脊背的酷形,表现其品质坚贞。“奶子”展现小说反面角色长太爷的好色品质。,标题变为The Breasts of a Girl,虽对故事内容的概括力度不够,却提高了文本的悬念感和读者期待。而《仇恨》讲述了佃户们的复仇故事,“老虎”为佃户老朱的爱犬,仅链接情节,并非故事的主要讲述对象,替换为具象名词“Tiger”,与主题相距甚远,但显然此标题更易调动读者关于作品传奇色彩的联想。

通过标题的调整,两选集实现了所选作品文学立意上的统一。从另一方面看,选集目录中的标题实际上也作为一道“门槛”,引导读者的阅读方向,推动了他们对文本的“前”认知和理解。

2)精简小说话语结构

一直以来,翻译选集作为一种类型书在目的语世界自带权威性,被认为是“陈列一个民族或文化最优秀的,或最有特质的文学作品的文本库”(Essmann&Frank,1991:66)。然而,在本研究述及的两部选集中,虽然表现出了明显的“文学自觉”,编译者还是调整了中国现代小说的文学表现形式,特别是对小说叙事话语①结构主义叙事学认为,每一个叙事都由两部分组成:一是“故事”(story)关于“是什么”;二是“话语”(discourse)关于“如何”,也就是表达,是内容被传达所经由的方式(查德曼,2015:5-6)。的“精简”,主要体现在以下几方面:

(1)调整叙述者的“声音”

在两部选集中,多部小说为第一人称外显型叙事,即叙述者“我”在文本中直接发声参与叙述。然而,通过翻译,这些第一人称叙述者“我”在文本中多被隐身或减少了发声次数。比如,张天翼的作品《路》中,编译者用复数第一人称“We”去除了“我”在叙述中的所有痕迹。究其原因,在于原文中叙述者“我”鲜有现身,对于情节推动并不占有不可或缺的地位,因此译者将其移出,以统一叙述声音。同时,编译者也考虑到了译入语小说诗学特点,试图将其变为典型的西方现代小说。在附录中王高度评价了张天翼此类作品,赞其“仅以人物对话完成故事叙述,……直接呈现各类角色的嬉笑怒骂,而非如传统小说穿插叙述者的评论和说教”。(Wang 1944:237)实际上,是译者清理了原文中叙述者的声音,呈现出创作中的此类“展现”风格。②“讲述”和“展示”显示叙述者的介入程度。“讲述”即作者以故事讲述人的身份介入小说发表“情感或认知上的评判”;“展示”则“客观呈现人物的内心活动或事态的发展”,减少叙述者的介入。(李丽,2013:86)。“展示”是西方现代小说发展的重要表现之一。同样,老舍作品《黑白李》中叙述者“我”也遭遇“简化”。然而,“我”不仅是事件的重要见证人,也是故事信息的剪裁和拼接者,译文虽削弱其声音,但保留了“我”对中心故事的讲述。

此外,叙述话语的调整,还表现在镶嵌结构(embedding frame)的去除。镶嵌结构是传统小说的叙述类型,常呈现两层叙述行为,即中心故事和元故事叙述。《灯》中译者只保留了中心故事,即“我”与老兵家仆短暂相处经历,删除了主人与青衣女子的交往和讲述过程所构成的“元故事”叙述。这一调整,使该小说变为第一人称叙述,也即作者型叙事,“作者”与叙述者合一,清理了其中的“杂音“。编译者重视信息传达途径的单一性,显然也是出于战时宣传的实用考虑,然而,不可否认源语小说独特的文体风格和文本丰富性却因此而弱化。

(2)故事叙述的“加速”

作为普通读者人们更关心一部小说的故事梗概和主干情节发展,而非作品中的细枝末节和文学表现手法。鉴于此,在两选集的编译中相关删减比比皆是。编译者减少了作品中核心故事以外的细节,加快了故事的叙述速度。在小说翻译中主要体现在两层面。

其一为语言表达层面,信息表述方式更加直接,译者采用中心词和松散句,提炼了句段信息。

例(1)

妈妈短促地呼着气。突出的颧骨上全是水。脸绷得像一面鼓:手一抹上去,脸上的肌肉一动都不动。

“对他……对他……我对不住……”(《团圆》:第47页)

“I can't face him.I shouldn't have...”Mama's face was a picture of misery.(“Reunion”,Wang:121)

例(2)

叶子刚刚、被东捕西搜的条帚扫聚在一堆,风又给毫不费力的吹开散去。就只得再扫,荒野里的风是没有定向的,正当向西刮得起劲的时候,它猛然的又会掉转势头,向东刮来。叶子并不厌烦这个不倦的跳舞,也乘兴的向东飞。只苦杀了这个在苦苦的搜寻自己生命的扫叶人。(《憎恨》:第113页)

The wind in the_forest was_capricious:at_one_moment_they_were_still,at_the_next moment they were all swept up into the sky.(“Tiger”,Yuan:130)

例(3)

不再说话了。我猜想他是要说一些话的,但言语在这老兵头脑中,好象不大够用,一到这些事情上,他便哑口了。他只望着我。或者他也能够明白我对于他的同意,所以后来他总是很温柔的也很妩媚的一笑,……。(《灯》:第8页)

He stared in silence.There was an understanding between us.(“The Lamp”,Yuan:74)

译者运用少量的词句概括了文中内容,明确了信息要点和文本意图,缩短了读者的阐释过程。在选集中此类“缩减”主要针对形象、行为、心理和人物背景等方面的描写,而这些细节恰是现代小说区别于传统叙事故事的重要特征之一。

其二为小说叙事结构层面。首先表现为情节上的去除旁枝。如杨振声作品《玉君》主要讲述女主人公玉君逐步成长和实现独立的过程,译者删除了与之关系不紧密的众多情节,其中最显著的为其与男主人公在海岛渔村的所见所闻。同样,在沈从文作品《夜》中,其结尾处有众人围火讲故事的情节,译者删除了其他夜行人的故事,仅留下叙述者“我”所讲的故事。其次,表现为次要人物在叙述中的弱化。这些人物或被直接移除,或被剥夺姓名寄身于背景信息中。如《脊背与奶子》中的茶楼老板缪白眼,他是小说故事内情的唯一见证人,其视角以及在部分章节中的叙述,使整篇小说呈现了强烈的反讽效果。然而,在译文中仅将其称为“the agent”,并且删除了所有该人物参与叙述的痕迹和声音。

在面向“目标语读者”的翻译中,叙述速度的加快,主要是为了缩短读者阐释信息的时间。通过加强情节的同质性和关联性,简化读者阐释过程,借此凸显核心故事,体现了译者为译入语读者“易读”所作出的努力。在文学翻译中,简化和明晰化倾向并不鲜见,尤其在创建“面向普通读者”的阅读关系中。两部选集的编译者重视中国故事的传达,而非中国现代小说的呈现,因而不论是语言的表现力,还是文本内涵的丰富性都有所弱化。在声称“以文学为目的”的翻译选集中,似乎有违常理,但在实用性的“战时话语”关照下,却又是在情理之中。

3)强化故事中的“敌我”形象

除了文学文本的调整,翻译选集中的相关形象也受“战时话语”影响,被赋予了特定内涵和功能。在抗日战争的具体语境下,“战时话语”体现出鲜明的“敌我”立场,在选集中主要涉及中日两国相关形象的描写和表现方式上。

(1)亦“扬”亦抑的日本(人)形象

上世纪的中日战争,是日本帝国主义对华侵略的非正义战争。在国际上,日本侵略者通过占据优势的宣传渠道和媒体资源,一味地掩盖和粉饰,以混淆视听,中国的对外宣传一度曾举步维艰。鉴于此,在译文中,凡是与抗日战争相关的信息多被显化,以明确日本作为侵略者的身份和其发动该战争的非正义性(如例4)。同时,编译者还削弱了源文本所展现出的日本形象的优越性,并加强了其中的讽刺语气(见例5-6)。

例(4)

爸爸从前在奉天兵工厂做活。后来一个炮弹落到宿舍的过道里,就跑到了南方。《团圆》(第47页)

Papa used to work in the Mukden Arsenal but had come to the South afterthe Japanese occupation of Manchuria.(Reunion,Wang:121)

例(5)

“道理?”觉新依旧用烦躁的声音说,“连三爸读了多年的书,还到日本学过法律,都只好点头,我的解说还会有用吗?……”《家》(第374页)

“Intelligence?”Chueh-hsin,still in a tone of impatience.“Sinceall the educationthey have had hasn't done them any good,what's the use of my explaining things to them?...”(The Puppet Dead,Wang:84)

例(6)

汉奸想骑马,因为日本马高,试了两下,没有骑得上,也放步向北就溜。《红裤子》(第13页)

The hanchien also hurried after a horse,and having tried twice in rapid succession and failed(the horse being too small for him)to climb on to the saddle,he took to his heels and ran after the dust of the trampling horsemen.(The Red Trousers,Yuan:153)

在例4中,译者点明了原文包含的历史背景,明确了日本军队的侵略行为。而例5—6中,则有意去除能引起对日本产生积极联想的信息。例5中,《家》中的三爷曾在日本留学的经历,在源文中本是光荣的资历,在译文中却被隐去。例6同样如此,译成“小个头的马”,去除了源文本提及日本马高大的特点的同时,还增加了其中的戏谑性。而在该小说(即《红裤子》)中,作者笔下日本侵略者的形象非常生动,译者不仅较忠实地再现,而且还通过增译和修辞手段,强化了日本士兵的愚蠢和凶恶(见Yuan&Payne 1946:147-153)。在战时话语的影响下,相比较于源文本,可以看出同期译文所表现出的敌我对立更加鲜明。

(2)统一战线下的正面中国人形象

翻译选集代表源语文学的整体形象,同时也是塑造源语国家形象的重要工具。在中国的战时话语中,阶级矛盾让位于民族危机,各阶层的中国人在民族危亡之际被号召要不计前嫌,团结御敌。两选集中,我们可以清楚地看出这一点。译者对国人形象进行了趋向正面的“再加工”,主要反映在两类中国人的形象书写上,即英雄(见例7—8)和“中间性质”的中国人(见例9—10)。

例(7)

听到说要好好的犒赏他一番,关小双就提出了“我只要一套军服”。《红裤子》(第13页)

When Kwan Hiso-shuan heard that he was to be rewarded,he screwed up his courage and stammered:“I want nothing-just a uniform,sir.”(The Red Trousers,Yuan:154)

例(8)

圆子睁大眼睛!准备跳出来,想报告被烧的人千万不可以救,烧死的决不是老朱全。

“不是老朱全,老朱全今夜让他们撵出去了,是麻算盘和周大媳妇霸占了他的房子,在这儿摸喳喳儿!”人群里有人说出来了。圆子想不妨再等一会儿出去,免得被别人疑心。《憎恨》(第130页)

He opened his eyes wide,and jumped out of the ditch,waving his arms and saying:“It's not Old Chu Chuan.It's Pocky Abacus and Chao's wife having refreshments,and Old Chu Chuan has been sent out into the cold”.(Tiger,Yuan:144)

例(9)

总不要嘴里不干不净,也不要暗地里扔一块小砖头,射一片细竹片。闹出事情来就是交涉,交涉!你这小身体担当得起吗?《邻居》(第22—23页)

“...You must watch out what you say and where you throw a tiny piece of pebble or bamboo,forwemust avoid any incident whatever.It's orders,my little friend.”(Neighbors,Wang:179)

例(10)

租界中国警察对家人的盘问和滋扰①内容有两页多,此处概述不录。《邻居》(第23—25页)

They wereapologetic as well as sympatheticbut they had their orders and they paced the street at either end of our house throughout that night....(Neighbors,Wang:179)

例7为立功后的游击队长“关小双”,译者添加了表现其朴实和谦虚的行为,为该英雄形象增加了“品行”光环。例8为《憎恨》中佃户“圆子”火烧乡村恶霸后的情节,原文展示了“圆子”畏缩自保的心理活动,译者将之删除,维护了其高大形象。例9—10,为《邻居》中租界的“中国警察”。在原文中他们有着恶劣的品质,然而因为是中国人,其形象在译文中被调整。小说中原本蛮横粗鲁的警察在译文中成为了温和知礼的中国人。由此看来,两选集尽管包含不少立足于讽刺国内社会问题的作品,但当面向西方读者时,两翻译选集的编译立场是非常明确的,始终立足于本国利益,服务于中国正面形象的宣传。

3.结语

二十世纪40年代,日本侵略战争给全体中国人带来了灾难,但同时也迅速统一了中国的“意识形态”。通过文坛论战②指30年代末梁实秋“与抗战无关”的文学创作言论引起的争论,以及有关张天翼《华威先生》“出国”问题的讨论。和1938年“中华全国文艺界抗敌协会”的成立,“战时话语”被给予了合法地位,统领了中国的文化和思想界。不论是身在海外的王际真,还是身处战火中的袁家骅和白英,在选集编撰时均受到这一时代话语的影响。尽管两部选集编译者在序言中表现了“文学自觉”的编撰立场,通过与原文对比,我们还是可以发现他们潜在的、真实的编撰目的,即向西方普通读者提供通畅易读的阅读文本,重点讲述有关中国抗战正义和信心的故事。

在战时话语影响下,两部翻译选集的编译都呈现出实用倾向。为了更广泛地在西方世界宣传,编译者减弱了作品中作为小说的文学性特征,以服务更广大的受众即普通读者的阅读,但始终立足于中国和中国人民的立场,阐释和调整相关文本信息,以顺应“战时话语”中相应的关系和立场。然而不可否认的是,两部选集仅重视故事的接受,忽略了作品本身的“文学性”以及作者的个体风格。王际真曾指出,张天翼小说中繁琐的行为描写,是“令人厌烦的细节”和“怪癖”,不仅无助于情节推进,而且还让阅读十分压抑(Wang,1944:237)。实际上,这些细节是张天翼刻画人物和制造气氛常用的手段,反映了其写作特色。而上文提到《玉君》被删的海岛见闻,同样是作者杨振声擅长的渔村题材。此外,沈从文《夜》结尾部分的“众人接讲故事”,以及《灯》的“镶嵌结构”,也是该作者早期惯用的创作手法,倾向于以“‘讲故事的人’的自觉”实现自己独特的小说意识(吴晓东2013:181)。

尽管如此,编译者这样的再书写也是情有可原的。在当时的语境中,中国现代小说选集主要被用作战时宣传工具,广泛的阅读和接受有助于西方普通读者意识到遥远的中国同样也卷入这场战争,其目的在于引起他们的共鸣,达到更好的战时宣传效应。因而,当面向西方普通读者,如何吸引他们,如何讲好中国故事,显然成为当时主要考虑的问题。同时,中国现代小说和文学在英语世界的边缘性,决定了选集传播的目的不可能是源语小说自身的文学价值,而是需要被包装成畅销书,以服务于当时同样主导西方世界的战时话语,从而获得西方世界的关注和接受。