翻译选集与民族文学形象的建构*

——中国现当代文学翻译选集在美国:1931—1990

2021-09-09兰州大学

兰州大学 何 敏

提 要:一国文学的形象会影响目标读者对它的接受,而选集(群)在建构一国文学的形象中起着至关重要的作用。本文以在美国出版的中国现当代文学选集为研究对象,通过考察篇目选择和副文本阐释,勾勒出中国文学的形象在美国的演变轨迹。研究发现,建国前,中国文学在美国呈现出鲜明的“红色”;建国后三十年,中国文学被认为在形式和技巧方面乏善可陈;新时期以来,异议文学选集的密集出现,使中国文学被视作简单的社会批评。

一、引言

翻译中的“改写”现象早已进入了研究者的视野,被讨论最多的是文本语篇层面的“改写”。其实,除翻译之外,“文学史编写、选集编纂、文学批评以及(出版)编辑中都有改写发生”(Lefevere,2004:9)。①本文外文引文均属笔者自译。其中,翻译选集编纂中发生的“改写”尤其值得关注。如果说翻译会塑造一位作家或一部作品在另一文化中的形象,翻译选集则会参与建构一国文学在另一文化中的整体形象,②本文的焦点是翻译选集对源语国文学整体形象的建构,所以作家的个人选集不在本文的讨论之列,因为它毕竟反映的主要是作家个人(文学)的形象。感谢匿名评审专家提出的宝贵意见和建议。因为翻译选集常常将源语国文学这一整体——而不是特定的作家作品——作为叙述对象,编者并会借助副文本做出阐释,而选集特有的权威性及其在教学中的重要位置,又能使它得到读者的高度认同。由此可见,翻译选集在建构一国文学形象中发挥着关键作用,理应成为翻译研究的重要一脉。

目前,关于中国文学翻译选集的研究多集中于古典文学。现当代文学选集中,只有哥伦比亚大学出版的少数几部得到了较多关注(陈橙,2010;顾钧,2010;李刚、谢燕红,2016),其它的大量选集则乏人问津。国外有关中国现当代文学的几部重要参考书(如张英进主编的《中国现代文学指南》(A Companion to Modern Chinese Literature(2016))以及邓腾克(Kirk Denton)主编的《哥伦比亚中国现代文学指南》(The Columbia Companion to Modern Chinese Literature(2016))也没有对此进行专门论述。鉴此,本文将从形象学视角,对1931年(即第一本中国现代文学选集在美国出版的时间)到1990年在美国出版的中国现当代文学选集展开研究。论文首先论述了翻译选集建构民族文学形象的机制,在此基础上描述了半个多世纪以来,相关选集在篇目选择和阐释框架上的总体倾向,进而探讨由此建构的中国现当代文学的形象。

二、翻译选集建构民族文学形象的机制

法国著名学者巴柔(Daniel-Henri Pageaux)认为,形象“并非现实的复制品(或相似物);它是按照注视者文化中的模式、程序而重组、重写的”(巴柔,2001:157)。换言之,形象不是客体自然所有,而是一种话语建构物,即主体在特定的语境中,基于自己的理解,最终通过话语建构起某种形象。因此形象学所研究的不是“形象真伪的程度”,而是“形形色色的形象如何构成了某一历史时期对异国的特定描述,研究那些支配了一个社会及其文学体系、社会总体想象物的动力线”(同上:156)。同样,“20世纪中国文学并不是一件事情本身,而是一幅取决于阐释者及其阐释的形象”(顾彬,2008:9),一种经主体建构的形象。而作为一种特殊的文本形态,翻译选集具有巴柔所说的“在场成分置换了一个缺席的原型”的功能(同上:156),是建构异国文学形象的重要方式,也是考察民族文学形象被建构过程的有效观测点。

翻译选集对异国文学形象的建构主要借助于文本的选择和副文本的阐释。选家根据特定的“议题设置”选择作家和作品,按照一定的顺序加以排列,让读者通过入选作品的主题风格和选集副文本的阐释,潜移默化地接受所建构的文学形象(沙先一,2017)。翻译选集建构文学形象的有效性主要依赖于(翻译)选集特有的权力以及渗透在副文本中的“成见”(stéréotype)。

1.翻译选集的权力

作为选集之一种,翻译选集既有各类选集的共性,也有自身独特的一面。就共性而言,首先,凡选集,都具有先天的历史厚重感和话语权威性(同上)。有学者指出,“就像一个人不会怀疑地图册对城市和国家的定位一样,他也不会怀疑选集对作家作品的绘制”(Jeffrey,2004:1)。鲁迅(2005:138)也曾对此有过深刻论述:“凡选本,往往能比所选各家的全集或选家自己的文集更流行,更有作用。”选家通常在所属领域具有较高的文化资本,这更让选集的权威性不容置疑。其次,选集具有主观性。选集不是单篇作品的简单集合。相反,为了实现自己的意图,选家会根据预设的标准遴选作品,并做出评点,不时有主观偏好歪曲客观实际之虞。第三,选集具有自证合法性。选家通常会利用副文本对所选对象进行阐释,表达自己的主张。但在特定阐释框架的支配下所选择的作品,又会反过来印证这种阐述的合理性。如此,“读者虽读古人书,却得了选者之意,意见也就逐渐和选者接近,终于‘就范’了”(同上)。

翻译选集同时有着非翻译选集所不具备的独特优势。首先,翻译选集具有提喻性。由于自身的局限,即使最具雄心的翻译选集(群)也无法反映一国文学的全貌。选集归根到底“是从广阔的作品库(相关潜在作品的总和)中筛选出来的一个次级作品库,而这一次级作品库与(它原本所属的——引者注)更为广阔的作品库呈提喻关系”(Frank,2004:14)。源语文学作品库中的部分成了整体的代表,备受选家青睐而频繁入选的作品成了一国文学的“形象代言人”。其次,翻译选集的目标读者对源语国文学的知识储备相对有限,很多读者更是从作为教材的翻译选集中第一次接触外国文学,他们对选集中文本的解读和对源语国文学的认知,更依赖于有限的翻译选集之间、选集内部各文本之间以及文本和副文本之间形成的狭小的近似语境,而无从参照纵向的源语国文学传统和横向的更为广阔的源语作品库。因此,翻译选集会有效组织目标读者对一国文学的态度,读者也更容易“就范”。某一类选集在短时间内的集中出现,更会让这种建立在有限认知上的文学形象深入人心。比如,上世纪五六十年代,为了改变与日本的关系,美国采取的一个重要手段便是出版翻译选集,通过精心挑选作家,集中译介少数符合标准的作品,塑造了“雅致”的日本文学形象,也借此扭转了美国读者曾经熟悉的“好斗黩武”的日本形象(Fowler,1992:6-7)。同样,勒菲弗尔(Lefevere,2004:124-137)研究发现,非洲诗歌形象在美国的建构和递嬗也是兰斯顿·休斯(Langston Hughes)等借助翻译选集完成的。翻译选集正是凭借上述的独特优势,而成为建构异国文学形象的有效手段。

2.翻译选集副文本中的“成见”与民族文学形象的建构

“成见”(也译作“套话”)是文学形象学的术语,是建构形象的一种重要话语方式。巴柔将“成见”看作“在一个社会和一个被简化了的文化表述之间建立起异质性关系的东西:次要的部分、标语被提高到本质的部位”,是对一种文化“本质”的提炼,使得“从特殊到一般、从个别到集体的不断外推成为可能”(巴柔,2001:159-160)。之所以需要对“成见”保持警惕,是因为“成见”总是以真知的权威面貌出现,而掩匿了得出结论的过程,“他显示出的是它原本应该证明的”(同上:161)。此外,“成见”具有高度的多语境性,可以在相当长的历史时期保持其有效性。

“成见”不仅可以用于分析文本内部对他者形象的建构,对跨文化交流中的误读和悟读同样具有解释力。翻译选集副文本中,有关源语国文学的某些惯性表述便具有“成见”的性质。选家的阐释看似冷静,但往往有某种前理解在场,并促使选家“提醒了他之以为然,而默杀了他之以为不然处”(鲁迅,2005:139)。正如我们将会看到的,不同时期的选家,即使所选作品风格各异,但他们对中国现当代文学的有些评价却惊人地相似,某些著名选家的论断被反复引征,似乎成了无需证明的“知识”,这也正是我们从“成见”视角审视翻译选集副文本的重要依据。

接下来,按照美国出版的中国现当代文学选集在不同历史时期体现出的不同倾向,笔者分以下三个阶段展开论述:建国前(1931年—1949年)、建国后三十年(1950年—1978年)和“新时期”(1979年—1990年)。①本文对相关选集的统计主要依托A Bibliography of Studies and Translations of Modern Chinese Literature,1918-1942(Eds.Donald A.Gibbs,Yun-Chen Li and Christopher C.Rand.Cambridge,Mass.:East Asian Research Center,Harvard University,1974)、Bibliography of English Translations and Critiques of Contemporary Chinese Fiction,1945-1992(Eds.Kam Louie and Louise Edwards.Taipei,Taiwan,ROC:Center for Chinese Studies,1993)、美国国会图书馆、美国俄亥俄州立大学现代中国文学与文化资料中心(MCLC Resource Center)、中国国家图书馆等数据来源。综观收集到的选集,我们发现编者的选与编既关联着中国文学自身在不同历史时期的发展现状,更受到彼时历史语境(尤其是中美关系起伏)的影响,所以,结合选集在不同历史时期体现出的明显转向,本文以主要的历史节点为界来分期论述。

三、建国前:“红色的30年代”

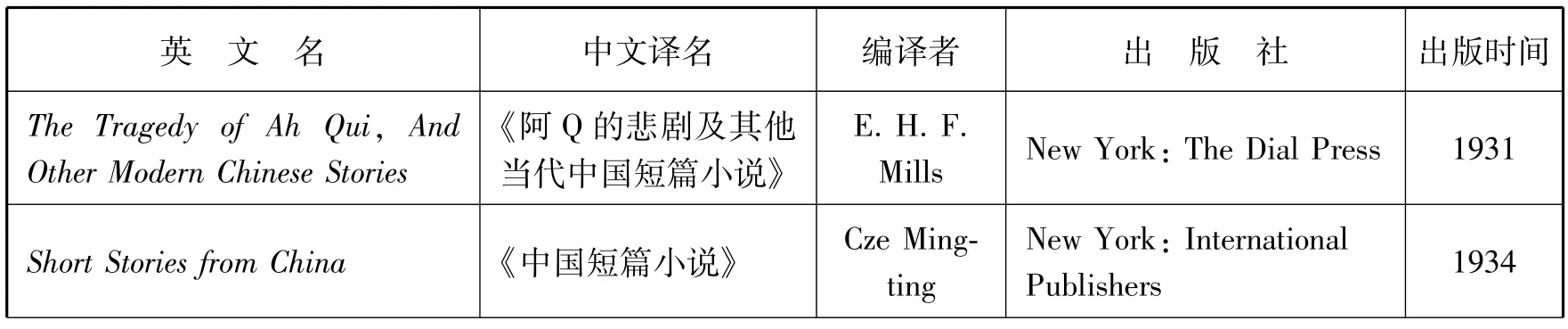

1930年,英国人密尔斯(E.H.F.Mills)从法语转译的《阿Q的悲剧及其他当代中国短篇小说》(The Tragedy of Ah Qui:And Other Modern Chinese Stories)在伦敦出版,次年在美国再版,这也是首部亮相美国的中国现代文学选集。自此一直到40年代末,共出版了5部中国现代文学选集(见表1)。综合来看,“为革命”而非“为文学”是这一时期选集的主调,左翼文学最受编者关注,但当时在国内颇为风靡的实验性作品,因为与革命现实联系不够紧密而没能入选。

表1.1931—1949年美国出版的中国现当代文学英译选集

续 表

1934年,三家具有共产国际背景的出版社:莫斯科的外劳合作出版协会(Cooperative Publishing Society of Foreign Workers)、伦敦的马丁·劳伦斯出版社(Martin Lawrence)以及纽约的国际出版社(International Publishers)联合出版了《中国短篇小说选》(Short Stories from China)。美国人肯尼迪(George Kennedy)以笔名Cze Ming-ting完成了主要的翻译工作,但幕后的真正组织者是美国左翼作家史沫特莱。该选集的出版与国际左翼的联动有着直接关系,是革命借力文学的成功案例。1933年丁玲被捕后,为了营救丁玲,史沫特莱一边积极呼吁美国公民自由联盟向国民党施压,同时,为了实现丁玲在美国的“文本性存在”,并唤起读者的同情,她积极组织翻译丁玲及其他左翼作家的小说,刊登在美国的各大左翼刊物上。《某夜》(Night of Death,Dawn of Freedom)是被转载最为频繁的小说之一,选译《某夜》,是因为该小说描写了五位年轻作家的被害,这既向目标读者道出了丁玲的艰难处境,也揭露了国民党的残暴(苏真、熊鹰,2014)。次年,为了争取更广泛的国际援助,史沫特莱将这些小说结集成《中国短篇小说选》在三大国际城市同时出版,所收的六篇作品均出自受“白色恐怖”迫害的作家。透过编者身份、出版时机、出版机构和篇目选择,可以看出,相比“为文学”之目的,该选集的出版有着更为现实的“为革命”的目的。

三年后的1937年,纽约雷纳尔与希契科克(Reynal&Hitchcock)出版社推出了美国在华记者埃德加·斯诺编译的《活的中国》(Living China:Modern Chinese Short Stories)。斯诺的篇目选择标准非常明显,“他不要文字漂亮的,……文字粗糙点没关系,他要的是那些揭露性的、谴责性的、描写中国社会现实的作品”(萧乾,1983:6)。斯诺还临时决定将萧乾的《皈依》(The Conversion)选入,当萧乾显得“有些忸怩”时,他再次强调“要的不是名家,而是作品的社会内容”,因为这本选集“就缺所谓西方文明对中国老百姓心灵的蹂躏这个方面”(同上:8)。其实,在编选之初“原是收入了许多位反对国民党的作家的作品,在这些作家中,好些被蒋介石的凶手所杀害”(埃德加·斯诺,1973:61-62)。斯诺的选择标准与他对中国文学的认知以及其编选目的密切相关。一方面,斯诺“并不认为三十年代我国新创作的艺术水平很高”(萧乾,1983:3)。事实上,在当时政治场和文学场高度分化的环境下,《现代》杂志刊登了不少“大都会生活的‘流线型’作品”,“新感觉派”作家也十分活跃且大受读者欢迎。然而,斯诺对这类作品“一概不感兴趣”(同上:6)。另一方面,斯诺编选中国小说的一个重要目的是向国际读者介绍中国革命的现实。他认为,“即便当代中国没有产生什么伟大的作品,总具有不少科学的及社会学的意义,就是从功利主义出发,也应当译出来让大家读读”(Snow,1937:13)。可见,斯诺看重的并非是作品的“文学意义”,“文学性”较强的实验性作品由于不能直接表现社会现实而无法入选。

对“揭露性的、谴责性的”作品的青睐,并非斯诺所独有。美国进步记者伊罗生(Harold R.Isaacs)编选于同一时期的《草鞋脚》(Straw Sandals:Chinese Short Stories 1918—1933)有着相似的选择倾向。①该选集迟至1974年才出版,但却编于1934年。而选集所反映的应该是编者在编选时(而非出版时)对中国文学的认识,所以我们将其放置在三四十年代的语境中来论述也许更为妥当。应伊罗生的要求,鲁迅和茅盾曾开列了一份选目单,但《草鞋脚》最终的篇目与鲁迅和茅盾提供的单子有很大不同。鲁迅和茅盾选目的主题范围很广:农村生活(5篇)——工人生活(3篇)——东北义勇军(3篇)——“苏区”生活(3篇)——“白色恐怖”(1篇)——其他。伊罗生选目的一个最大变化是,将受“白色恐怖”迫害的作家的作品由原来的1篇增加到4篇,“五烈士”中的胡也频、柔石、殷夫等都有作品入选。尽管伊罗生编选这个集子一方面“是为说明并介绍中国文学革命的发展状况”,另一个目的是“向西方读者介绍一批在蒋介石国民党政权镇压下的作家的作品”(鲁迅、茅盾,1982:589-590),但很显然,对第二个目的贯彻是更为彻底的。

综上,该时期的编者队伍主要由同情中国革命的国际友人构成,他们对中国革命有着切身体验,“为革命”——而非“为文学”——成为主导他们选择篇目的主要因素。因此,中国现代文学的形象在此时呈现出了鲜明的“红色”。一些在当时产生过巨大影响的、极具现代性的作品(如《上海狐步舞》、《都市风景线》等),因为不够“红”而无法进入选家的视野,这客观上让中国现代文学的形象“失色”不少。同时,诸如现代中国“没有产生什么伟大的作品”、中国现代文学只具有“社会学的意义”等话语,已悄然进入了选家的叙述。

四、建国后三十年:“学术转向”及其影响

进入50年代,由于冷战的原因,中国文学在美国的译介陷入沉寂。随着70年代初中美关系的解冻,两国的文化交流开始升温,中国文学在美国的译介步伐明显加快,现当代文学翻译选集也出现了未曾有过的热闹场面,共有12部出版(见表2)。较之以前,这一时期选集的最大变化可以概括为“学术转向”。编者队伍的主体由国际友人变为了汉学家,供学术研究之用成了编译选集的主要目的之一。“学术转向”使西方汉学界的学术氛围、编者的学术背景以及学术立场成了决定选集面貌、进而影响中国现当代文学形象建构的重要因素。

表2.1950—1978年美国出版的中国现当代文学英译选集

续 表

首先,80年代之前,西方的汉学研究长期以中国古典文学为主,现当代文学研究处于极其边缘的地位。夏志清在完成了《中国现代小说史》(A History of Modern Chinese Fiction(1961))之后,为了“证明自己的汉学功底”(张英进,2016:42),也转向了中国古典文学研究。在当时厚古薄今的学术氛围中,学者型选家对中国现当代文学的评价自然不会太高。在《学思文粹》(A Treasury of Chinese Literature(1965))的编者看来,中国现代文学“仍然很年轻”(Chai&Chai,1965:viii)。这一判断也反映在了选目上,现代文学部分不足全书的六分之一。《中国现代文学》(Modern Literature from China(1974))的编者也认为,“在普通美国人的眼里,除了孔夫子的教诲预言之外,不存在中国文学”(Meserve,1974:1)。此外,当时西方的中国现当代文学研究,是区域研究的一部分,而非纯粹的文学研究。文学文本被当作旨在“熟悉你的敌人”的“历史原材料”(Link,1993:4)。换言之,此时的选家更强调中国现当代文学在了解中国社会方面的工具之用,作品的文学价值自然是他们所不以为然的。比如,《中国现代小说选》(Modern Chinese Stories(1970))的编者詹纳(Jenner,1970:ⅶ)认为,“除了鲁迅,在小说形式和技巧方面,中国现代作家对寻求文学新鲜感的读者不会提供任何东西。”

其次,以夏志清为代表的部分编者认为台湾地区当代文学(相比大陆当代文学)更具美学价值,更“现代”。夏志清编选的《二十世纪中国小说选》(Twentieth Century Chinese Stories(1971))遵循的选目标准是“作品内在的文学性及其在中国短篇小说发展史上的代表性”(Hsia,1971:ⅸ)。入选的八位作家中有四位来自台湾,而1949年之后的部分没有大陆作家入选,对此夏志清解释说:“中国文学的现代传统自1949年以来在大陆没有得以延续,因此,代表该时期的作品均选自台湾”(同上:ⅹ)。自此之后,类似的编选策略反复出现,类似的话语也像不证自明的“知识”一样见诸后来编者的笔端。例如,白之(Cyril Birch)编选的《中国文学选集》(Anthology of Chinese Literature Vol.II(1972))对台湾文学的偏爱同样明显。该选集新诗部分介绍了四位大陆诗人,另外专辟一节“台湾新诗人”,有六位诗人入选。《新现实主义:“文革”后的中国作品》(The New Realism:Writings from China after the Cultural Revolution(1983))的编者认为,即使到新时期,“在文学作品的质量上,台湾要远高于大陆”(Lee,1983:4)。1997年,刘绍铭与葛浩文合编了《哥伦比亚中国现代文学文集》(The Columbia Anthology of Modern Chinese Literature),1949到1976年的作品占了全书的三分之一,但代表这一时期的篇目几乎没有大陆作品。暂且不论现代传统是否真的绝迹于大陆当代文学,仅就一本综合性选集所应具有的“代表性”而言,用夏志清自己的话来说,“应该包含所有对理解中国现代小说发展至关重要的作品”(Hsia,1981:ⅸ)。遗憾的是,夏志清等编者却并没有真正贯彻这一指导方针。对此,金介甫(2006b:141)指出,“尽管可以说毛泽东时代的文学创作军事美学压倒了社会趣味因此不选入,但它们的独特性以及在当时的受欢迎程度,依然有历史意义”,此类选集有毫不掩饰的倾向性,因此之故,不便将其“作为那些敏感学生的指定读物”。

此外,“革命样板戏”翻译选集在这一时期十分活跃,共出版4部。作为“文革”时期的主要文艺形式,“样板戏”在美国的走俏受惠于中美关系的解冻。吊诡的是,对于“样板戏”这一客体,编者却做出了截然不同的评价。其中,洛伊斯·斯诺(即埃德加·斯诺的第二任妻子Lois W.Snow)和梅泽夫夫妇(Walter J.&Ruth I.Meserve)的选集最具代表性。该时期的四位编者中,洛伊斯与“样板戏”之间的心理和物理距离都是最近的。她亲自观看了“样板戏”、采访了演员和官员之后,开始编辑《舞台上的中国》(China on Stage(1972))。洛伊斯在序言中记录了自己关于中国现代戏剧的经验,从她的叙述中我们能明显感到其矛盾心理。演员出身的她深知“样板戏”对英雄和土匪的绝对化处理是有违戏剧原则的,因为“要在舞台上成功刻画完全的好人和彻底的坏人是很难的”,“完全的好人是令人厌倦的”,结果可能适得其反,即“坏人常常要比英雄”表现地更成功(Lois,1972:33-34)。但她马上提醒自己,认为自己“西方资本主义演员的眼睛”所看到的是不正确的,自己的感受是和“被土匪蹂躏过的中国无产阶级观众相差十万八千里的”(同上)。洛伊斯似乎在有意悬置自己的矛盾态度。与洛伊斯的矛盾心理不同,梅泽夫夫妇合编的《共产中国现代戏剧》(Modern Drama from Communist China(1970))在扉页上赫然写着“毫无艺术可言、是贫瘠的,没有深度,没有现实”(Meserve&Meserve,1970:1)。有论者在回溯了梅泽夫夫妇的学术背景后(Ruth Meserve的研究领域是中国共产主义)指出,他们“主要是透过共产主义的棱镜,而不是戏剧艺术的棱镜,来评判现当代中国戏剧”(Liu,2013:31)。换言之,脱胎于冷战思维的唯意识形态论依然主导着他们对中国现当代戏剧的评价。

1970年代选集编纂的“学术转向”,使得中国现当代文学的形象在对比中变得清晰起来:在纵向的古今对比中显得“很年轻”,不成熟;在横向对比中,大陆当代文学被认为“不现代”。中美关系的回暖使“样板戏”成了译介最充分的文类,但作为一种高度符号化的文艺产物,其给中国现当代文学增添一个“艺术性乏善可陈”的形象标签。

五、新时期:对异议文学的偏至

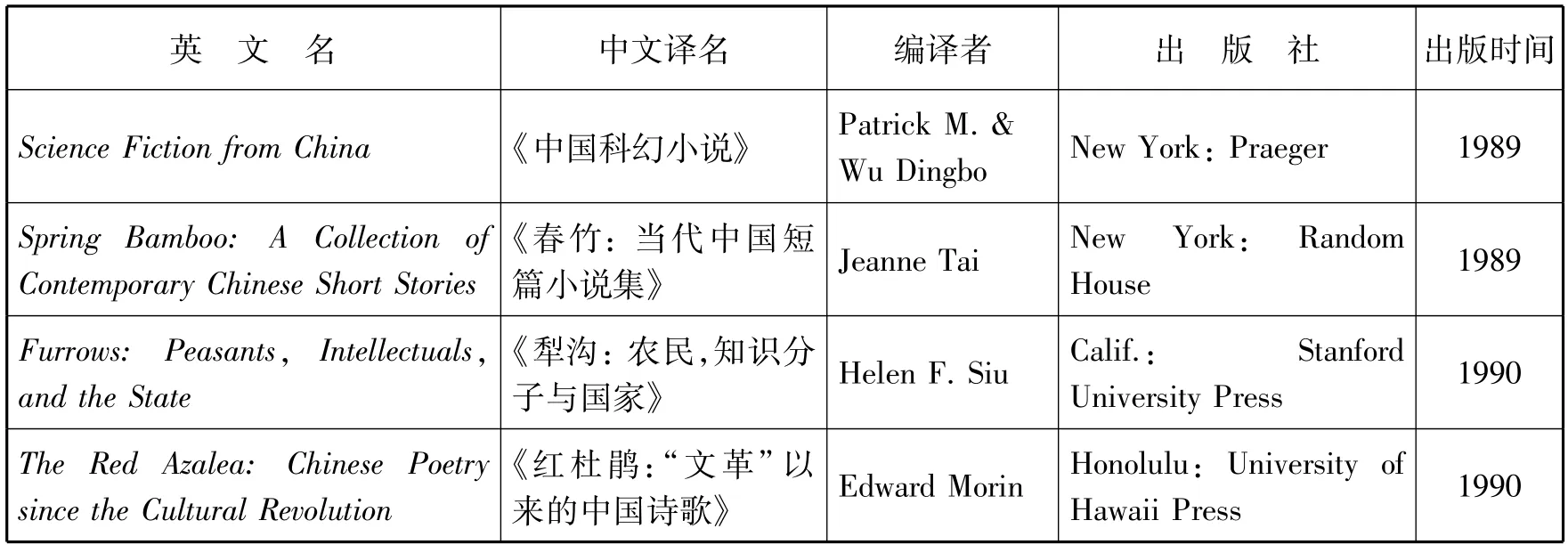

20世纪80年代,北美中国现当代文学的研究者开始致力于将其从传统的汉学研究中分离出来,以实现该学科的独立地位。而诚如张英进(2016:53)所言,选集对“英文学界中国文学研究的机制化是不可或缺的”。在此背景下,中国现当代文学选集在新时期呈现一派繁荣景象,共有18部出版(见表3)。除了量的激增外,该时期选集在多个方面都有了新的变化。在篇目选择上,选家们大都“与时俱进”,更加关注新时期以来的作品。此外,该时期选集的编纂出现了一种“历史整体性的消失”:编者们似乎并不热衷大型的综合性选集,相反,出现了许多围绕特定的作家、群体、时期和主题的片断化选集,比如以“女性”(《本是同根生:现代中国女性小说》(Born of the Same Roots:Stories of Modern Chinese Women(1983))、“西部”(《中国西部:今日中国短篇小说》(The Chinese Western:Short Fiction From Today's China(1988))、“科幻”(《中国科幻小说》(Science Fiction from China(1989))、“农民”(《犁沟:农民,知识分子与国家》(Furrows:Peasants,Intellectuals,and the State(1990))等为主题的选集,这些变化有助于丰富中国文学的形象。

表3.1979—1990年美国出版的中国现当代文学英译选集

续 表

然而,在“历史整体性消失”后形成的、看似杂乱无章的“碎片化”热潮中,有一类选集却异常醒目:异议文学选集。该时期有多部选集特别关注有争议的作家作品。这类选集从封面设计、选集名称、序言和献词,到篇目选择、作家作品介绍等方面,似乎都坚持“政治标准第一,艺术标准第二”。于是,政治人物的头像成了这类选集封面的首选,“文革”、“毛时代”等成了选集名称中最常见的字眼,王若望、刘宾雁等成了入选最频繁的作家,《假如我是真的》(If I Were for Real)、《人妖之间》(Between Human and Demon)等曾有过争议的作品成了入选的热门。可以说,该时期在美出版的中国现当代文学选集表现出了对异议作品的偏至,这种偏执主要通过两种方式体现出来:第一,作品的选择。此类选集副文本的政治色彩相对较弱,但在篇目选择上却明显倾向于有争议的作家作品,此类作品常常占据较大篇幅,且多居显著位置。比如,梅森·王(Mason Wang,音译)主编的《中国当代文学面面观》(Perspectives in Contemporary Chinese Literature(1983))以及萧凤霞(Helen Siu)等合编的《毛泽东的收获:中国新一代的声音》(Mao's Harvest:Voices from China's New Generation(1983))就十分关注与主流意识形态相对立的作家。《新现实主义:“文革”后的中国作品》也收入了不少“令人震惊的短篇小说”(金介甫,2006a:70)。第二,选文与副文本之合力。这类选集除了选择异议文学作品之外,通常在副文本中用大量笔墨来介绍“异议”而非“文学”。这方面,林培瑞编译的《倔强的野草:“文革”后中国流行的争议作品》(Stubborn Weeds:Popular and Controversial Chinese Literature after the Cultural Revolution(1983))最为典型。该选集所收篇目几乎都引起过或大或小的争议,编者在长达近三十页的序言中只谈论中国的“文学机制”,因为在他看来,“尽管西方读者无法亲眼目睹中国极为复杂的文学环境,但对文学机制的话题总是充满好奇”(Link,1983:1)。虽然明知在当代中国文坛有“许多更重要的作家”,但编者却“尤其注意受欢迎且有争议的作品”,也因此只能“让寻求文学艺术的读者感到失望了”(同上:25-26)。

异议文学选集的涌现,把一些政治热情有余而文学价值不足的作品推向前台,这会影响读者对中国当代文学的认知,生成新一种形象,即“中国新时期文学关心社会批评远甚于文学价值”(金介甫,2006a:70),中国当代文学“很粗糙、不够精致”(Vivian,1983:ⅶ)。形象一旦生成就会具有一定的稳定性,进而影响后来编者的研判。比如,莫兰(Morin,1990:ⅴ)后来编选《红杜鹃:“文革”以来的中国诗歌》(The Red Azalea:Chinese Poetry since the Cultural Revolution(1990))时依然道歉似地说,“人们很容易批评中国当代诗歌缺乏当代读者所期望的复杂性和精密度。”其实,这样的忏悔毫无理由,正如赵毅衡所指出的,“最近的中国诗歌已经被证明和其他任何民族的诗歌一样精密、一样充满挑战。要批评中国诗歌不够成熟并不容易,除非编者的编选和呈现方式有意让它呈现如此面貌”(Zhao,1992:367)。此外,翻译选集会“形塑(读者的)口味”和阅读期待(Essmann&Frank,1991:66),所以,美国人“对讽刺的、批评政府的、唱反调的”中国文学作品特别感兴趣这一事实(葛浩文、罗屿,2008:121),恐怕与异议文学选集所建构的文学形象不无关系。更重要的是,受利益驱动的出版商和深谙读者口味的编者,也会为了满足读者的想象,将目光投向政治元素浓厚的作品。例如,继1988年出版《火种:中国良知之声》(Seeds of Fire:Chinese Voices of Conscience)以后,白杰明(Geremie R.Barme)于1992年出版了又一部异议文学选集《新鬼旧梦》(New Ghosts,Old Dreams);葛浩文后来也亲自编辑了一本中国当代文学选集,书名为Chairman Mao Would Not Be Amused(1996),编者迎合美国读者口味的意图昭然可见。

六、结语

从翻译选集的视角,透过选家的文本选择倾向和言说方式,我们可以看到半个多世纪以来中国现当代文学形象在美国的演变。在“为革命”压倒“为文学”而成为主要译介宗旨的20世纪三四十年代,中国文学呈现出鲜明的“红色”;70年代,随着选集编纂的“学术转向”,在西方汉学界厚古薄今的学术氛围中,中国现当代文学被认为是“很年轻的”(Chai&Chai,1965:viii),“在形式和技巧方面”是“不会给读者提供任何新东西”的(Jenner,1970:ⅶ);异议文学选集在80年代的密集出现,让中国现当代文学显的“不够成熟、很粗糙,不够精致”(Vivian,1983:ⅶ),流于简单的社会批评。合而观之,对中国现当代文学艺术价值的不以为然,贯穿于美国各个时期翻译选集编纂的始终,成了变量中的恒量。

然而,正如达姆罗什(Damrosch,2001:211)所言,“选集既是通向源语文化的一扇窗户,也是映射宿主文化的一面镜子。”选集在建构一国文学形象地同时,也映照出了编者主体的形象,透射出了编者对一国文学的想象。因此,翻译选集建构的中国现当代文学形象,其决定因素甚至不在于中国现当代文学本身,而在于编者的“观看之道”和阐释逻辑,与他们的想象和“议题设置”相抵牾的作品自然是不能入选的。如此,中国现当代文学的形象便会被塑造成他们认为应该有的样子。