我国立法文本翻译中“shall”的失范分析及改进策略研究*

2021-09-09南京审计大学外国语学院南京师范大学中国法治现代化研究院董晓波

南京审计大学外国语学院 李 晋 南京师范大学中国法治现代化研究院 董晓波

提 要:我国立法文本翻译中shall一词滥用常引起争议,有些学者对其使用中存在的问题也做了一些探讨,并提出了一些相应的处理措施。然而多年来这些研究成果并未在翻译实践中引起译者的重视。为了彻底扭转我国立法文本翻译中shall的滥用,本研究以翻译规范论为出发点,客观、深入地分析shall在我国立法文本翻译中使用的失范情况和形成原因,并在此基础上结合立法文本翻译工作的具体情况提出可行的改进方案。

1.引言

在日常英语口语和书面语中,shall的使用频率较其同义词will低很多(Fung&Waterson-Brown,1994),但是在法律英语和法律翻译中shall是“一个最主要的辞汇”,它通常搭配第二人称和第三人称,“表示命令、义务、职责、权利、特权和许诺”(李克兴,2007:54)。在法律英语和法律翻译中shall常常被滥用,对此国内外许多专家、学者都提出了批评的意见,取得了一些共识(陈忠诚,1992;Kimble,1992;Wydick,1998;Garner,2003;许国新、孙生茂,2003;加纳,2005;李克兴,2007;陈小全,2011;王子颖,2013;郭淑婉,2015)。然而纵观我国当前的法律翻译,已有研究对于改进翻译实践的成效都不大,shall的使用依然大行其道。究其原因,首先在于目前对于shall的研究存在研究面太广,研究对象或案例过杂的问题。这些研究中的法律英语和法律翻译涵盖了合同、票据、法律、法规、规章等,针对性不强,也忽视了不同行业、领域、机构、赞助人、译者等因素的特征与差异。第二,现有的关于shall的研究过多地注重文本的研究,从文本阐释的角度进行批评,没有能够对于问题进行更加系统和理论化的分析,未能从规范化的角度开展研究,指出其普遍存在的现象、产生的内因和潜在的危害间的关联,从而引起法律翻译部门与人员的重视,提高未来翻译的质量(李晋、董晓波,2015)。第三,现有相关研究主要基于已有的翻译文本(如各立法机关和政府部门公布的法律、法规和规章的官方译本),研究者本身通常并未直接参与法律文本的翻译过程,研究成果难以动态地分析翻译过程和译者因素对翻译的影响。第四,部分学者虽然发现了问题并提出了解决方案,但是在目前的翻译实践中却没有被广泛采纳,因此我们需要考虑如何提高解决方案的可行性问题。Cao(2007:13)指出法律语言是指导人类行为、调节人际关系的一种“规范性语言”,其语言使用要严格遵循一定的规范,法律的翻译也同样要遵守相应的规范。因此,本研究根据法律文本所具有的“规范性”这一特征,从翻译规范理论的角度来分析shall的使用问题,并且为了避免以往相关研究涉及面过广的缺陷(如上文提及的合同、票据、法律、法规、规章等的翻译),将关于shall的研究缩小到立法文本(由立法机关颁布的法律和政府颁布的法规、规章等),提高其针对性,以便更加透彻地展现和分析shall的使用问题,并为解决问题指明方向。

2.我国立法文本翻译中shall的使用现状

根据Garner(2004:1409)所编《布莱克法律词典第八版》(Black's Law Dictionary 8th Edition)的释义,现代法律文本中shall的用法只有“has a duty to;more broadly,is required to”这一表示“命令”的意义才是标准的用法。根据这一明确的定义,英语立法文本中shall的使用本应当具有严格的范围,但是在实际使用过程中,大量的法律工作者将“shall看作是具有法律权威的一种象征”,没有意识到shall的多变性,常常随意地使用它,shall成为了一种律师痞子语言(Frederick Bowers,1989)。Wydick(1998:66-67)指出在英语立法文本中的shall的泛滥“为读者埋下许多陷阱”,它损害了法的确定性和可预见性,可能导致法庭对shall进行任意解读。同时,由于西方法律界广泛使用shall一词,我国立法文本的译者也受到其影响,导致译文中shall的使用存在一些问题。

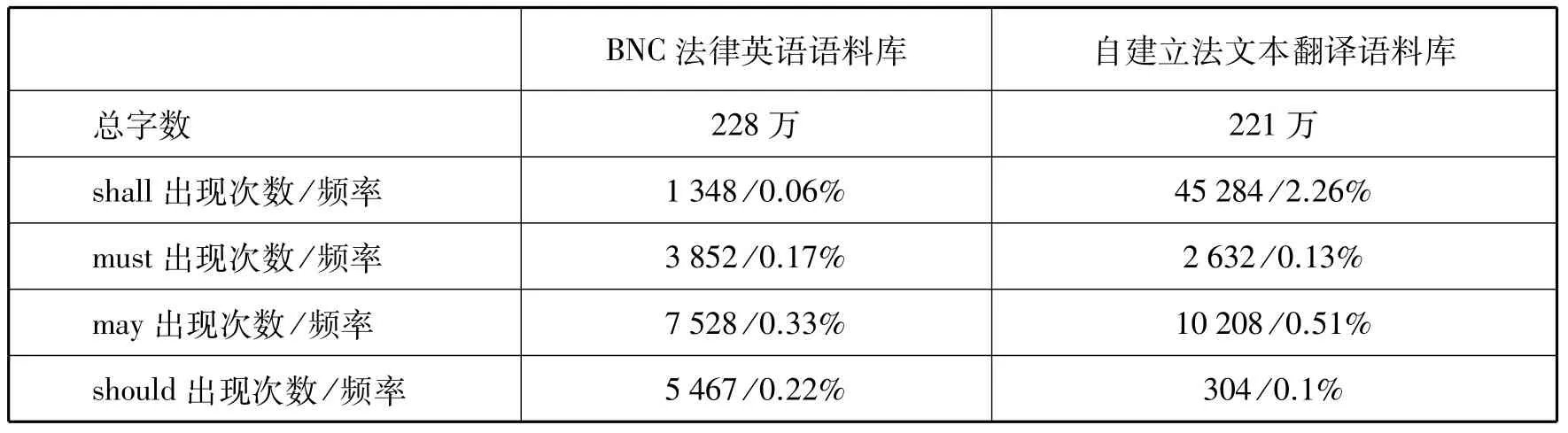

笔者收集了中国政府、江苏和上海等地的法律法规官方译本共200万字,建立了一个小型语料库。通过使用wordsmith6.0软件,对比分析BNC Law(英国国家语料库法律文本子库①BNC Law是英国国家语料库的法律文本子库,访问地址是http://lextutor.ca/conc/eng/。)和自建立法文本翻译语料库,发现我国立法文本翻译中shall的使用有三个特点。第一,我国立法文本翻译中shall的使用频率非常高,处于垄断地位,而should的数量少的几乎可以忽略。在原生英语法律文本语料中,shall的出现频率与其它情态动词相比,总数偏少(见表1)。第二,在自建立法文本翻译语料库中,shall的程式语搭配情况与原生语料库中shall的程式语搭配有较大区别。在原生法律英语语料库中,与shall搭配的主语为有灵主语(各种义务承担者,如prime minister,government,person,court等)和无灵主语(各种义务,如decision,conviction,evidence等)。而在翻译语料库中,与shall搭配的除了与义务有关的有灵和无灵主语,还有大量的与义务无关的无灵主语(如time,application,project,advertisement,material等)。这与以往针对普遍翻译文本研究的结论相悖,却与某些学者提出的特殊翻译文本中的搭配可能比原生文本中的搭配还要丰富的结论不谋而合(武光军,2011;宋丽珏,2015)。第三,在我国立法文本翻译中,shall所表达的含义多样,译者往往随意使用shall来充当谓语,可能导致译文有多种解读的可能,使读者曲解原文的法律概念。比如:

表1.BNC Law与自建立法文本翻译语料库中情态动词使用情况

例1.本规定自2008年5月1日起施行。(上海市政府信息公开规定第三十七条)

These Provisions shall become effective as of May 1,2008.

在例1中,原文并未明确通过文字表现出该“规定”与“生效”之间的关系是“义务”还是“将来”。但是根据立法的惯例,通常立法文本都是在生效日期之前起草完毕,经相关机构通过并向社会公布,故而此处的shall显然不是表述生效的责任,而是描述未来的生效时间点,该处shall的用法等同于will,这种不常见的用法就与立法文本中shall的常用含义产生冲突,容易造成歧义。我国目前的立法文本翻译中,shall的使用极其随意,违反了立法文本翻译的重要原则——“规范化原则”,这将严重影响文本的“专业性”,降低译文的质量(董晓波,2016:164)。

对于翻译的规范,早期的学者主要从语文学和比较语言学角度出发,关注如何按照特定标准来产生正确的文本,但是这种规定性翻译规范缺乏系统的理论和整体的分析,忽略了翻译在“译语文化或语境下的交际功能及其与社会文化意识形态的关联”(严明,2009:169)。芬兰学者切斯特曼(1998)在总结图瑞和赫曼斯两人理论的基础上,把翻译活动中的规范分为两大类:一类为期望规范,一类为专业规范。期望规范包括图瑞所提出的操作规范和初始规范的内容,它是由译文读者对译作的期望组成的,比如对译文在语法、接受性、风格等方面的期待,它受到译语文化中的翻译传统、经济、意识形态、权力关系等因素的影响。切斯特曼提出的翻译规范还包括专业规范,它是职业译员在翻译行为中,被译文读者认为是有能力的专业译员,从而确立的一种过程规范,由专业译者制定,主要包括义务规范、传意规范和关系规范三种。初始规范主要指译员根据历史、社会及读者等因素调整翻译方针与直接程度,而义务规范指译员不得另起炉灶,擅自更改原文,由于这两点都与法律翻译中shall的问题联系不紧密,本文不展开详细论述。下文将从传意规范、关系规范和操作规范三个方面,对我国立法文本译文中shall使用的失范情况进行分析。

3.shall的传意规范失范分析

翻译的传意规范要求译员作为源语和目的语之间的沟通者,应根据翻译场合、对象等具体要求,使目的语文本的传意效果最优化(Chesterman,1993:9)。就立法文本翻译而言,如翻译中使用shall,就需要保证该词的使用能够达到使广大目的语读者通俗易懂的目标,确保读者能够充分领会和掌握该词背后的法律意义。但实际上,在译文中该词的大量使用不仅不能准确地传达源语的含义,还会阻碍读者的理解。

首先,在翻译过程中译者是源语话语的阐释者,译者对于话语的理解是词汇意义与语用推理之间互动作用的一个过程。译者在立法文本翻译中滥用情态动词shall,是对立法文本原文进行语用充实过程中的失误,其过度的加工与生成将导致目的语读者偏离对原文所要表达命题意义的理解(郭淑婉,2015)。关联论者基于认知心理学提出,字面意义往往无法充分表达言者所想表达的意义,字面意义仅为听话人构造话语所表达的命题提供了一个模板,听话人必须通过认知推理对话语进行充实,通过调适词汇以及填补未言说成分两种手段来介入命题的构造,推导出判断真假的完整命题(Carston,2012:169)。立法文本中的情态动词的情态意义具有多义性和认知复杂性,这使得译者的语用充实过程极具复杂性和挑战性。前文数据(见表1)显示我国立法文本中shall的使用频率远远高于法律文本中的其它情态动词should、must和may。而在某些立法文本中,shall甚至处于垄断地位,完全取代了其它情态动词。这些现象都说明在立法文本翻译中,译者对于源语中情态动词的调适或填补未言说成分存在一定的问题。在语用推理过程中,言语使用者必须要有适当的关联期待,才能合理地制约推理过程及其发展方向,避免在语用充实过程中产生生成过度(Carston,2012:165)。在立法文本翻译中,译员需要基于立法者的立法价值判断及目的,以及立法语言的特色语言形式来获得适当的关联期待,从而完成语用充实过程。然而在实践过程中,译者并不能保证和立法者具有“共享认知语境”,从而把握立法语言的特点(Witczak-Plisiecka,2009:208)。例如:

例2.公民申请代理、刑事辩护的法律援助,应当向法律援助机构提交下列材料(江苏省法律援助条例第十九条)

Any citizen applying legal aid of agency or criminal defense shall provide the following materials to the legal aid institution.

在例2中,译者在译文中用shall来译“应”的做法看似无可厚非,因为我国“专门从事法律翻译的资深专家似乎在重要的法律实践中逐渐达成共识,并正在约定俗成一条规矩:即让must以及be required to与汉语中的‘必须’对等;让shall与‘须’、‘应’、‘应当’对等”(李克兴,2007:59)。然而这样的“规矩”显然是基于僵化的对等观念,忽视了文字表面意义无法充分决定言者意图的这一事实。在法律文本语境中,“应”字对应shall的这种语境假设仅仅是为该条款所表达的命题提供一个模板,还需译者在具体语境中做出合理的调适。在本条款的语境假设中,“应”所指内容不是公民的义务,而是法律对他们获得某项服务给出的指导性建议。此处译者应当对“应”的字面意义进行语用调试,用should来译“应”,以降低其意义中的强制性程度。

例3.香港特别行政区行政长官任期五年,可连任一次。(香港基本法四十六条)

The term of office of the Chief Executive of the Hong Kong Special Administrative Region shall be five years.He or she may serve for not more than two consecutive terms.

在例3中,源语并未明确“任期”和“五年”之间的谓语动词,使用了“隐性的、无标示语的法律施为行为”,需要译者对未言说成分做合理地填补(语用推理),来决定法律条文所表达的命题(张新红,2000:289)。通过观察译文,笔者发现译者选择补充shall一词来连接“任期”和“五年”,从语法和逻辑上来看似乎没有太大问题。但是通过仔细分析源语,我们就会发现主语“任期”并非有灵主体,也非实际的施事主体,它与“五年”之间不是命令(mandatory duty)的关系。此处真正的施事主体是行政长官,他的任职时间长短是一个法定的许可,而不是他的责任。在法定的范围内,他可以决定自己任期长短,可能因某些原因提前离职,也可能干满任期。因此,此处使用shall显然混淆义务与许可的概念,没有正确地表达立法文本对任期的规定。

在例2和例3中,译文中shall的用法不当显示出译者在语用推理时发生了错误,这与其缺乏与立法者的共享认知语境有关,导致译者无法有效通过适当的关联期待来制约语用推理。根据关联论的解读,在这种缺乏关联期待的情况下,译者作为阐释者将沿着最小认知努力方向获取认知效果,根据可及性顺序来验证话语理解的正确性。因此当他们在面对复杂的立法语言时,非常容易受到律师痞子语言(lawyerism)的影响,选择使用立法文本中占主流地位、可及性更强的shall作为译文。

其次,传意规范要求译文的传意效果良好,这里的效果是针对广泛的目的语读者而言的,而不是个别或部分的读者,所以该效果的获得是基于译文所用语言表达语义的稳定性和可获取性,而在目前立法文本的译文滥用情态动词shall的情况下,shall的使用无法保证目的语读者稳定地获得其所表达的概念。传统的语义组合原则认为,在复杂表达式中的各个成分具有恒定的语义值,语义由编码概念赋予。而关联论者提出了不同的观点,他们认为理解是一个语用的过程,需要综合语用、词汇编码意义和语法等多种因素才能决定命题的真值条件(Recanati,2004:138)。然而这些理论均认为词汇与人脑中的概念一一对应,每个概念都指向记忆中的特定区域,无法对不同年龄阶段的人掌握语义和概念做出普遍合理的解释。在最近的研究中,语义观学者Carston(2012)彻底否定了词义编码概念的存在,认为词义具有非概念性特征,是一种“记忆踪迹集合”,不能通过抽象概括获得,某一词义是否适用要在具体的语境下确定。读者在遇到新的语言情景时,将通过比对新情景和历史情景,判断其相似度,决定词汇意义的适用条件。读者在生活中不断积累词汇适用的历史情景从而形成源情景,这些源情景将决定语义潜势。在比对的过程中读者会遇到许多随机信息,导致无法形成稳定的词义,因此读者必须依赖“杂物包模型”(the Grab-Bag Model)来完成该过程(Rayo,2013:648)。在杂物包中读者存储有各种回忆镜像、百科知识、零散信息等,这些内容帮助读者在比对过程中突显出某个对象的特征。“杂物包模型”采用局部语境观(localism),认为能够成功地对与断言目的相关的可能性进行划分的断言为真(Rayo,2013:651)。读者的断言将影响语境集范围,语境集中至多包含一种能被实现的可能性。如果这种影响能够将实现可能性留存于语境集中,则认为该断言为真,而如果这种影响能够将实现可能性排除于语境集之外,那么则认为该断言为假。所以如果某断言为真,那么相对于该断言性语境的句子也为真,而反之亦然(Rayo,2013:659-660)。长期以来,在英语立法和汉英法律翻译中,shall的使用受到法律行业内律师痞子语言的影响,存在滥用情况(李克兴,2007:57)。对此,国内外学者(陈忠诚,1992;Kimble,1992;Garner,2003;Wydick,1998;许国新、孙生茂,2003;李克兴,2007;陈小全,2011;王子颖,2013;郭淑婉,2015)都指出了其弊端,而Asprey(1992)甚至提出要将其驱逐出法律文本(Shall Must Go)。这导致shall在立法文本语境中的语义潜势极为复杂,将影响读者对shall概念的构建。读者可以分为普通读者和专业读者两类。普通读者很少接触法律文本,对法律文本的特征不熟悉,他们关于shall的杂物包中包含较多的基于普通语言知识的信息,如“将要”、“委婉语”、“征求意见”等,而包含较少的具有法律文本特征的信息,如“义务”、“权利”、“许可”等,或甚至由于shall在现代英语中不常用而缺失相关杂物包。这部分读者在遭遇译文中的shall时,只能在部分语境集中找到实现的可能性,而无法准确获知语义。比如:

例4.省行政区域内的爱国卫生工作及其监督管理,适用本条例。(江苏省爱国卫生条例第二条)

These Regulations shall apply to the patriotic public health work as well as the supervision and administration thereof within the administrative region of this Province.

在例4中,“适用”强调了立法文本与其约束对象之间的恰当性,明确了法律使用的范围,而不是强调该立法文本的“责任”或“义务”,所以shall的使用导致立法文本和约束对象间的关系发生了错位。普通读者在面对该例时,其杂物包将使读者认为该法律将于未来用于某领域,导致对法律的误解。对于熟悉法律文本特征的专业读者来说,他们能够在杂物包中装有更加完整的信息,其所积累的丰富历史情景有助于他们在各个语境集中寻找实现的可能性。但是由于shall的滥用导致其语义潜势十分复杂,专业读者在进行比对时也可能产生失误,造成语义理解错位。比如:

例5.撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使。(中华人民共和国合同法第七十五条)

The right of rescission shall be exercised within one year from the day on which the creditor is aware or ought to be aware of the matters for the rescission.

在例5中,债权人行使撤销权是基于法律赋予的权利,而不是履行其担负的法律责任,债权人在法律规定的时间内可以自由决定是否行使该权利。在译文中用shall来表示“行使……权利”,使得该权利变成了一种债权人不得不履行义务,显然混淆了责任和权利的边界。在面对例5时,有的读者可能关注到限时使用撤销权这一信息,激发了杂物包中“规定”、“必须”等信息,将shall理解为一种义务,等同于must。也有读者可能基于文本中出现“权”一词,而将shall理解为获得权利和许可,等同于may。因此,由于shall自身具有极为复杂的语义潜势,杂物包中包含的信息过多,在读者构建概念的过程中,无法保证读者形成稳定的概念,已经不再适合作为立法文本的词汇来使用了。

4.shall的关系规范失范分析

Chesterman(1993:9)认为翻译中的关系规范是一种涉及两种语言之间关系的规范,它要求译员必须确保译文和源语之间能够建立并保持一种适当的相关类似性。这种相关类似性可以被视做是一种等值,它的程度由译者根据文本的类型、目的等特征来决定(Chesterman,1993:9)。由于我们知道完全的等值是不可能实现的,制约关系规范的价值观不再是忠实与等值概念,译文应当再现原文的“真实”,即源文“命题与事物状态之间的关系的质量”,因此译文是译员根据翻译活动的具体场合、委托人的要求、作者的意图、翻译的目的和读者的接受等因素综合而定的(韩江洪,2004:47)。这一规范的特点与Vermeer(2000)等人提出的翻译目的论不谋而合,都采取了相对主义的立场,强调翻译的目的决定翻译的手段。从立法文本的文本类型和目的来看,其价值和意义是实现法“定分止争”的功能,而其译本也应保持这一类似性。但从“真实”的性质差异角度来看,立法文本的翻译可以分为两类,一类是权威性翻译,另一类是非权威性翻译。立法文本的权威性翻译是国家立法机关通过并生效的立法文本译本,该立法方式多被多官方语言的国家和地方采纳,如香港、加拿大和新加坡。立法文本的权威性翻译是同一部立法文本的平行译本,其本身具有相同的法律效力,因此译本高度重视译文的法律功能,力求实现译文和原文的法律功能统一。非权威性法律文本翻译通常是指为了宣传交流等目的所作的翻译,不具有法律效力,译文主要功能是向外传递法律信息。我国的立法文本翻译的目的比较复杂。从形式上看,有关机构在正式公布立法文本译本时,都会加注上“本翻译是……的正式英文译本,如英文文本与中文文本有歧义,以中文文本为准”,可见我国的立法文本翻译通常不具有法律效力,属于非权威性法律文本翻译。但是我国目前的立法文本翻译是根据我国加入WTO时所作的信息透明化承诺,由官方机构(人大或政府机构)组织进行的官方翻译,代表着国家的形象和意志,在涉外法律事务中具有一定的法律效应。另外,我国的个别立法文本译本也有被作为平行文本的特例。如根据《中英联合声明》和《中华人民共和国香港特别行政区基本法》,香港以中英文双语立法,那么在香港施行的我国宪法和香港基本法的译本对大陆而言是官方译本,而对香港来说就是具有同等法律效力的平行文本。因此,笔者认为我国的立法文本翻译是一种特殊的高权威性译本,就其目的和功能而言,一是实现法的功能,明确法律效力,起到定分止争的作用,实现功能对等;二是起到对外宣传法治建设成果的作用,为来华外国人提供法律信息,这就需要提高目的语读者的接受度,确保外宣的效果。

在明确和实现法的功能方面,立法文本译文中shall的滥用造成了其功能的歧义,导致法的生效出现困难。立法语言要实现其法的功能,就要保证该文本的法律功能的确定性,明确其使用范围和适用对象。美国法律起草之父Reed Dickerson(1986:15-16)指出,法律起草必须遵守“表达一致”原则,即用同一种方式表达相同的意义,用不同的方式表达不同的意义,保证在重复使用同一个词或术语时其意义一致,避免用同一个词表达一个以上的意义。香港学者李克兴(2007)也指出法律文本和文学作品不同,它不追求语言的变化和生动,而是要保持概念的同一性。立法文本需要保持表达的一致性,那么译本为了追求实现原文的“真实”也应当追求表达的一致性。然而在我国立法文本译文中,shall的使用情况非常复杂,造成其使用范围的扩大,功能的不确定,导致目的语的法律功能与源语的法律功能产生错位。

例6.如以后发现有的法律与本法抵触,可依照本法规定的程序修改或停止生效。(香港基本法一百六十条)

If any laws are later discovered to be in contravention of this Law,they shall be amended or cease to have force in accordance with the procedure as prescribed by this Law.

在例6中,原文中“可依照……”被译为“shall be...by...”,属于用shall来译“可”的比较少见的现象。李克兴(2007:57)认为此处的“可”字属于立法者的误用,译者在翻译时使用shall是对原文的纠正。笔者认为此解释不妥,因为基本法是香港地区最重要的法律,地位仅次于宪法。香港使用英语为官方语言,该译文属于法律的平行文本,具有同等法律效力,一定是经过相关部门仔细斟酌的,译者应该不会擅自做出修改。且笔者观察自基本法中文和英文两个版本颁布以来,并未见就此处表述进行修法,可见此处的原文和译文在法律界并未受到质疑。另外,在法律文本中,shall等于may的情况有先例可循,美国的法院就曾裁决法律文本中的shall具有“指导性建议”的意义(陈小全,2011:44)。在例5中,英文译本中的shall具有原文中“可”所表达的建议的功能,从而使法的实施具有更多的转圜空间,在未来发现与基本法相抵触的法律时,可以有更多的选择来灵活处理问题。但是同时shall也有表达命令的作用,法的阐释者可以据此要求法的实施受到严格的限制,要求与基本法相抵触的法律均按规定的模式处理,从而扩大了法的效力,但也有可能造成未来处理问题时,已有规定无法适应未来发展的情况。此处Shall的使用容易造成法律生效过程中产生歧义,与立法定纷止争的目的背道而驰。

我国立法文本翻译还是对外宣传我国法制建设成果,对外提供法律信息的重要手段,应当关注译文在目的语读者中的接受度,然而译文中shall的使用为目的语读者的认知过程带来了“陌生化”感觉,降低了目的语读者的接受程度。立法文本译文中的shall所对应的源语通常是“应”或“应该”,这种对应关系对于熟悉法律英语的律师、法官等法律相关人员中是一种惯例,无需多加说明。但是立法文本及其译本的读者群是不固定的目标群体,对于非法律专业群体来说,“应”或“应该”很好理解,但是shall却是一个比较陌生的词。通过查阅《韦伯斯特词典》,我们发现shall来自中世纪英语的“shal”和古英语“sceal”,现代用法通will但是不如will常用。《牛津高阶学习词典(第七版)》的注释也提出shall在日常英语使用中,特别是在美国,非常罕见,即使使用也会使人感到古怪。与立法文本中另一常用词should相比,在译文中使用shall的译法给读者带来“陌生化”的感觉。福勒(Fowler,1996:58-71)在其以系统功能语言学为框架的语言学批评理论中指出,“陌生化”最早由俄国学者Viktor Shklovsky提出,指通过使物体变“陌生”,让形式变难,增加感知的难度及所需的时间,从而体现艺术的感染力。而在语言学中,“陌生化”是通过采用某些语言策略,引起读者对特定语境中的某一语言形式的注意,促使他们考量使用该语言形式背后的意义。在立法文本的译文中使用shall会给读者造成陌生感,进而引起读者的注意甚至是联想,导致读者更加关注shall而不是其之后的具体的法律内容,显然不利于读者顺利地去理解和获取法律信息,这与我们通过开展立法文本翻译工作进行对外宣传的目的背道而驰。

5.shall的操作规范失范分析

切斯特曼在图瑞等人的理论基础上提出的规范理论框架中的另一个重要部分是期望规范,它是一种产品规范,包含目的语社会对译文各方面的期待,其中主要涉及文本微观特点的规范是Toury(1995)所说的操作规范。它主要指译员在翻译活动中各种微观抉择,包含词语、句子、语篇结构等方面各种翻译技巧的使用。操作规范是一种起限制作用的模式,它允许译员采取某些选择而禁止其它选择。译者受目的语读者对译文的期望约束,在翻译传统、经济、意识形态、权力关系等影响下,总是会为获得读者的认可而力争翻译文本在语言上更加符合目的语的形式及使用风格(Baker,1993:11)。在我国,立法文本的译者长期受到法律英语中滥用shall的痞子律师语言的影响,认为使用shall能够体现出译文的法律英语特征,使我国立法文本的译文接近原生法律英语,更加符合目的语读者的期待。而事实上,我国法律文本的译者在译文中过度使用shall是对法律英语本身特点的误读,难以符合目的语读者的期望。

首先,与原生法律英语比较,我国立法文本译文中存在着shall使用过度的问题,表现为shall的使用具有垄断性和排他性。从BNC原生法律语料库的统计数据看(参见表1),原生法律英语中shall的出现频率为0.058 9%,shall,must,may,should等4个情态动词的比例约为1∶2.9∶5.6∶13.2,可见shall的使用并不具有排他性,其它情态动词的数量甚至超过shall。这些情态动词在法律英语文本中各司其职,有利于法律的效力清楚明确的表达。而与原生法律英语语料库对比,我国立法文本译文语料库中的shall的出现频率为2.26%,是原生语料库的383倍。并且shall与must、may、should等其它情态动词的比例约为161∶9.3∶36.4∶1,这一情况与NBC的情况大相径庭,shall的使用频率远超其它情态动词,导致几乎将should挤出了译文,或者说shall部分替代了其它情态动词。我国立法文本翻译中,should的缺位现象特别明显,多数译者不喜欢用这个词。李克兴(2007)甚至认为在立法文本中,should局限在各种合同文本的条件句中,表示if的概念。这种shall一家独大的现象不仅可能导致法律功能的缺失,而且使译文和原生法律英语文本间产生巨大的风格差异,可能导致目的语读者对译文的接受度下降。

其次,与原生法律英语相比,我国立法文本翻译中shall搭配了更多的功能词汇,使用搭配出现复杂化倾向。搭配是Sinclair(1996)共选理论的5要素概念之一,其研究的实质是研究共现词汇之间关系,揭示语言运用倾向。通常学界认为,母语和翻译文本中的搭配存在较大差异,而恰当的搭配是区别母语与非母语的重要语言标志(武光军、王克非,2012)。翻译界学者认为通常翻译文本的搭配数量要小于原生文本,但是通过对比NBC语料库和自建翻译语料库,可以发现我国立法文本译文中shall的搭配在种类和语义内涵范围上均多于原生语料库,这一结果符合某些学者(武光军,2011)关于特殊文本译文搭配丰富度高于原生文本的论断。

例7.特种设备安全工作应当坚持安全第一、预防为主、节能环保、综合治理的原则。(中华人民共和国特种设备安全法第三条)

The special equipment safety work shall adhere to the principles of safety first,giving priority to prevention,energy conservation and environmental protection,and broad-based control.

例8.建筑工程依法实行招标发包。(中华人民共和国建筑法第十九条)

A contract for a construction project shall be let through bid inviting according to law.

在以上两例中,shall的搭配方式在NBC语料库中均无发现,可以视为非常规搭配或非典型性搭配。Mauranen(2000)、Kenny(2001)和Olohan(2004)等学者均发现翻译文本中存在着较多异于原生文本的搭配,这些搭配方式潜伏着或多或少的问题,可能影响译文的常规化程度。比如在例7中,作为抽象名词的work只是句中形式上的主语,说某项工作具有某种责任或义务是不妥的,真正被赋予责任或义务的应该是句中未指明的某个施事主体,所以如果要用shall来表示责任,则应该译为“the parties that carry out the special equipment safety work shall adhere to the principles of...”。在例8中,该句使用shall加上被动语态来表示发包这一行为过程看似符合语法,但是句中仍然将合同这一无灵物体作为有“责任”或“义务”的施事,并不符合法律英语中shall的使用规则。

第三,立法文本的翻译需要遵循目的语文化中法言法语的使用习惯,然而我们不能忽视这一习惯并不是一成不变的,如果我们在翻译时不能与时俱进,就会造成我们译出的目的语文本成为过时的译本,被目的语读者怀疑或抵制。在法律英语中,受到法律英语简明化运动的影响,许多学者都提出要求废除或限制shall在法律英语中的使用,这些呼吁在英语系国家正在逐步成为现实(Asprey,1992;加纳,2005)。陈小全和刘劲松(2011)指出,在主要英语国家,法律英语简明化运动导致shall的使用率快速下降,英国、澳大利亚和加拿大的立法文本已经“融入不使用shall的潮流”了,美国多个州法律中也在全部清除shall。下面以英国2004年至2016年间颁布的全国性法律(UK Public General Acts)为例来说明英语立法语言驱逐shall的情况(见表2)。

表2.2004年至2016年英国立法文本中shall使用统计表

表2对英国2004至2016年13个年份的立法文本统计显示,英国立法文本中shall使用率从2004年的0.191 1%下降到2016年的0.018 2%,几乎降低了10倍。特别是2006至2010年期间,shall的使用率几乎是直线下跌(见图1)。不使用shall的立法文本比例从2004年的15.79%上升到2016年的60.00%,几乎是之前的4倍。其中2008至2010年间,不使用shall的立法文本比例几乎是直线上升(见图2)。英国立法文本中shall使用率下降和不使用shall的立法文本比例上升,说明这一时期的立法文本起草者注意到了shall使用中的问题,并着手解决这一问题。这一现象显然与同时期诸多学者(Asprey,1992;Garner,2005)的不断研究和呼吁有着密切的联系,也符合陈小全(2011)等学者对于法律英语简明化运动的影响的论述。但是从图1和图2可以看出,在2010年后英国立法文本中shall使用率虽然较低,几乎可以忽略不计,但是不使用shall的立法文本比例上升到60%左右后,就基本保持在该水平,没有继续上升。可见英国立法文本中shall的使用并没有完全被禁止或者取消,这与早前陈小全等学者的论述有部分出入。

图1.英国立法文本中shall的使用率

图2.英国不使用shall的立法文本比例

通过对依然使用shall的立法文本做进一步分析,我们发现2010年后多个立法文本中出现的shall均是用于引用,或是修改以往法律条文,而不是出现在新制定的法律条款中。这是由于在简明化运动影响立法文本书写的同时,英美等国也开展了法律英语改写运动,用简明的语言改写原法律文本,或在新法中修订原有法律中部分条款。如果在统计时,将用于法律改写的shall剔除,那么不使用shall的立法文本比例还将进一步上升。另外,目前依然使用shall的立法文本呈现出系列化现象。比如,2004年至2016年间,涉及到Finance或crime的立法文本几乎都在继续使用shall。对于同一系列立法文本长期使用shall的问题,笔者认为这与立法习惯有一定联系。在立法中,可能某一系列的立法文本通常由特定人员来起草。这部分人员如果没有意识到shall的使用问题,依然根据其习惯来起草立法文本,就会导致该系列立法文本中shall继续存在。随着法律英语简明化运动和法律英语改写运动的不断进行,这部分起草人员必将受到影响,最终放弃在立法文本中使用shall。面对英语国家立法文本简明化运动,我国在开展立法文本翻译时,各级翻译机构是否积极跟上,减少shall的使用,以确保语言特征变化被读者接受呢?本研究选取了中国政府、江苏、上海三方2004至2016年间的法律法规译文,发现其中所有文本均使用shall,且各年分间shall的使用频率在2%左右波动,并未有显著的变化(见图3)。可见我国立法文本翻译工作没有能够积极跟随法律英语简明化运动的脚步,放弃立法文本中shall的使用,这将导致我们的译本与主流英语国家的立法文本产生较大的差异,降低目的语读者的接受度。

图3.我国立法文本翻译中shall的使用率

6.结论及对策

我国立法文本翻译中长期大量使用shall对翻译质量造成了负面影响。虽然近几年来一些学者也提出了质疑,但是总体上并未引起相关部门的重视,也未能提出有效的解决方案。因此我们不仅需要指出shall的使用失范,还要更深一步地挖掘其问题长期存在的原因,并对症下药,提出更加有效的解决方法。

shall的滥用问题长期存在,首要原因在于译者。从外部因素来看,我国法律文本的译者的主体地位很难得到充分发挥。无论是全国性的立法文本,还是地方性的立法文本,其译文的译者都是为相关机构工作的,他们受到比较严格的横向制约和纵向制约。横向制约指的是译员在开展翻译时通常要和其它译员和校对者合作,即使个别译员指出shall的使用问题,也常常会由于其它人员的意见而放弃,导致继续使用shall。纵向制约指的是在翻译过程中,由于考虑到立法文本的一致性,翻译文本的译者往往在翻译过程中参考以前的译本,从而导致shall的使用被继承下来。一旦有译员放弃使用shall,就会被认为是破坏了文本的一致性。从内部原因来看,译者也对于shall的滥用负有很大责任。我国各级立法文本的译员队伍建设还很不完善。除全国人大、国务院法制办和个别省市有专业立法文本翻译队伍,很多地方都是零时拼凑非专业人员或外包翻译任务,由于翻译人员缺乏专业知识,导致shall的滥用愈演愈烈。而目前在专业立法文本翻译队伍中,译员的专业培训和学习机会也不足,许多译员长期坚持传统译法,忽视对于法律英语的规律和发展情况的学习,导致我们的译文质量原地踏步,无法进一步提高质量。

shall的问题久拖不决的另一个主要原因,在于国内立法文本翻译参与的部门和人员众多,却没有确立具有权威性的规范译法,各部门和各译者自行其道。国务院法制办曾在十多年前发行过《法规译审常用句式手册》,供各级各地法律文本翻译工作人员使用,但是其中案例有限,且不乏一些译法有待商榷之处。①《法规译审常用句式手册》由国务院法制办公室法规译审和外事司编译,2005年12月19日内部发行,供各级各地法律法规翻译人员参考。该手册以例句形式编写,并未明确指出shall的相关使用规则,参考时译者也无法辨别如何使用shall。除此之外,国内再无权威的规范了。因此,要解决shall的滥用问题,应当采取自上而下的方式,由国务院相关部门出台权威翻译规定,以便各地各级翻译部门参照执行。

如果要制定详细的规则来约束shall的使用,那么如何来制定合理的规则,成为下一步要面临的挑战。对于规范shall的用法,专家学者有不同的意见。一部分学者认为,应该严格限定shall的使用范围,根据法律强制性的强弱,将shall与“须”、“应”、“应当”对应,将must与“必须”对应(李克兴,2007)。另一些学者则认为,shall的滥用问题非常严重,应当完全将shall驱逐出立法文本,才能彻底解决其带来的各种歧义和误解(陈小全,2011)。笔者认为,现阶段最佳的方案是完全清除shall,用must、should,may和will四个情态动词替代。首先,这是与法律英语的习惯相接轨。前文中我们看到英美等国的立法中已经逐渐去除shall的使用,我们应当紧跟他们的步伐。第二,完全驱除shall才能彻底解决shall滥用的遗毒。根据Hall(1992:23-35)对交流模式的解释,文本的意义的实现依赖“编码-解码”的过程,读者的解码最终决定文本的意义。规范立法文本翻译中shall的使用,只是从编码这一环节进行了纠正。长期受到shall滥用影响的读者,依然有可能按照旧的思维模式去解读shall,使读者对立法文本的误解继续下去。只有全面替换shall才能解决问题。第三,规范shall的使用不利于实现法的定分止争的作用。比如按照李克兴所说,在使用shall的时候,可以用must来替换,以验证shall的使用是否准确。这就说明在立法文本中must和shall的作用没有本质区别,都是表示一种命令。既然是一种命令,那么施为的对象就应当无条件接受和执行。如果shall的力度低于must,那么是否认为该法条的命令可以不被执行,或有条件的被执行呢?这显然与shall表示命令的概念相违背。另外李克兴认为shall应与“须”、“应”、“应当”对应,强制性低于must,但是这其中差别也相当难以界定。Garner(2003)指出shall的强制性的高低往往引起争议,有时甚至需要在司法判决中由法院做出认定。因此我们应当选择功能划分更加清楚合理的情态动词,如用must来表示命令的概念,用should来表示指导性建议,用may来表示权利和许可。

本文关注了我国立法文本翻译中shall一词的使用问题,从翻译规范论所涉及的传意规范、关系规范和操作规范等三个方面入手,分析了shall的使用失范现象及其对我国立法文本翻译的影响。笔者认为不仅要充分认识到shall使用失范的影响,更要从译者受到的横向和纵向制约、专业能力、专业译者队伍以及权威译法等方面深挖其失范根源。要根治shall的滥用问题就应对症下药,完全清除shall,用must、should,may和will四个情态动词替代。本文对立法文本翻译中shall的滥用问题进行了初步分析,研究还不够全面和深入,需要从事法律翻译研究的学者们和相关翻译人员进行更加广泛、深入的探讨,最终解决shall在立法文本中的翻译问题,共同提高我国立法文本翻译和翻译研究的水平。