科技创新,驱动汽车维修业发展——跨越70年,看汽车维修行业的前世与今生

2021-09-09交通运输部公路科学研究院刘元鹏仝晓平

◆文/交通运输部公路科学研究院 刘元鹏 仝晓平

汽车在使用过程中,随着行驶里程的增加,车辆技术状况不断发生变化,使用性能也可能会逐渐变差。为了最大限度地发挥汽车使用性能,保障汽车在安全、环保、节能的状态下运行,需要定期地检查、诊断汽车技术状况,进行必要的维护或修理,这也就离不开汽车维修业。随着人们生活水平的提高和改善,汽车维修业已成为主要的民生行业之一,其主要功能是为消费者、运输经营者提供技术保障,为交通出行者提供安全保障、服务保障。

我国汽车维修业的发展是伴随着我国汽车工业和道路运输业的发展而发展的,从计划经济到市场经济,经历了快速发展、多元化发展、法治化发展、转型发展、事中事后监管的过程,特别是自80年代汽车维修业从汽车运输业中分离出来后,其已逐步成为在国民经济和社会中有一定影响的独立行业。回顾汽车维修业的发展经历,科技创新与成果转化为我国汽车维修业的发展提供了有力支撑。

一、我国汽车维修制度的初步形成

1951年,交通部召开了全国汽车运输技术工作会议,制定了《汽车运输企业暂行技术标准与定额》,于1952年7月下发到全国各运输企业试行,初步形成了车辆技术管理制度。1954年7月29日,交通部颁布了《汽车运输企业技术标准与技术经济定额》(简称“红皮书”),在全国各运输企业中施行。其中规定:汽车的技术保养分3级,即例行保养、一级保养、二级保养;汽车的修理分3类,即小修、中修和大修。当时的“红皮书”对保障车辆具有良好的技术状况,起到了重要作用。之后,我国不仅形成了一批有一定生产规模从属于大型汽车运输企业的修理厂(或车间),还出现了一些专业化的汽车修理厂。

二、以科技成果为依据,修订“红皮书”,改革汽车保养与修理类别

1963年,交通部又召开了全国专门会议,对实行了近10年的“红皮书”进行讨论、研究和修改,并于12月颁布实行了《汽车运输企业技术管理制度》和《汽车运输技术规程》(见图1),以适应当时国民经济贯彻“调整、巩固、充实、提高”八字方针以及汽车运输业迅速发展的需要。1965年,交通部又颁发了《汽车运用规程》和《汽车修理规程》,将汽车保养分为四级,即例行保养、一级保养、二级保养、三级保养。各级保养的重点作业项目是:例行保养以清洁、检查、补给为中心;一级保养以紧固、润滑为中心;二级保养以检查、调整为中心;三级保养以部分总成解体消除隐患为中心。汽车修理分为四类,即汽车大修、总成大修、汽车小修和零件修理,取消了汽车的中修。

图1 1963年颁布的“红皮书”(我所饶竟群副主任为主要制定者之一)

1956年,交通部公路科学研究所成立(2010年启用交通运输部公路科学研究院),1960年,按交通部的工作部署,组建了汽车性能与保修研究室,一是在汽车保修制度和汽车使用寿命等汽车维修和技术管理方面进行基础性研究,为国家制定相关政策、法规、标准等提供科学依据。二是结合生产实际、研究开发汽车保修机具设备,如:发动机气门研磨机、动平衡试验机、汽缸体“三度”检验仪、发动机检验仪等9种保修机工具,以实现汽车保修机械化、检验仪表化(简称“两化”)为目标,提高了劳动生产率和维修质量,推动汽车维修行业的技术进步。图2为发动机汽缸“三度仪”的设计者,该照片拍摄于1964年。图3为1975年发动机检验设备研制课题组在天津工作的场景。

图2 发动机汽缸“三度仪”的设计者(右起:秦煜麟,朴钟铉,魏炳麟)

图3 发动机检验设备研制课题组(右2为康文仲)

“红皮书”是汽车运输业车辆技术管理的核心内容,是国家和交通部制定相关法规的重要科学依据。交通部几次组织修订“红皮书”的保修制度都是根据交通部公路科学研究所的多项研究成果制定的。例如1963年“红皮书”中确定的三级维护制度和维护周期就是根据交通部公路科学研究所汽车性能与保修研究室的汽车主要总成和关键零部件磨损规律、整车技术故障规律等研究成果确定的。

汽车使用寿命是改革开放后的一个新命题,交通部公路科学研究所首次提出了技术使用寿命、经济使用寿命和合理使用寿命的新概念,以及科学的调查统计方案和相应的计算方法。为国家制定新的汽车更新政策和交通部制定车辆更新、报废法规提供了科学依据,合理使用寿命期限被国家更新政策正式采用。

汽车检测诊断技术是汽车维修行业实现从传统的拆卸修理方式向视情修理方式转变的关键技术,其技术含量高、难度大。多年来,交通部公路科学研究所一直把该技术作为重点研究课题,克难攻关,取得多项研究成果,使我国的汽车检测诊断技术,特别是汽车不解体检测技术有了突破性进展。在国内首先提出了建立汽车检测站和诊断站的构想、并进行了大量的实践,制定了相应的技术规范和技术标准。

1977-1986年,交通部公路科学研究所承担了“汽车不解体检验设备”国家重大科研项目,先后研制出15项检测设备,如:发动机转速表、汽缸漏气量检验仪、加载反力式汽车制动检验台、汽车前大灯测试仪、汽车侧滑试验台、汽油流量计等。图4中的照片拍摄于1979年的长沙,是召开的汽车不解体检验设备课题会的场景。图5所示是1978年,加载反力制动试验台在北京运输八场通过鉴定。图6所示是1986年,汽车前大灯仪与汽车侧滑试验台在成都通过了鉴定。这些设备的推广应用,提高了检测精度,扩大了车型适用范围,产品可靠性和使用方便性均得到了改善,并已投入小批量生产,其性能具有国内先进水平,有的填补了我国汽车保修设备的空白,为汽车不解体检验的产品配套和完善创造了条件,促进了汽车保修制度改革和行业技术进步,1985年研究成果获国家科技进步三等奖。

图4 汽车不解体检验设备课题会(二排左7为我所刘以成副所长,左4为朴钟铉主任)

图5 加载反力制动试验台通过鉴定

图6 汽车前大灯仪(左)、汽车侧滑试验台(前)通过鉴定(左1余自强,左4仝晓平,右3陈永福)

三、建立新的汽车维修制度

改革开放以来,营运车辆数量增加,运输业态和维修组织明显变化,尤其是营运车辆自身的技术和质量大幅提高,原有汽车维修制度已不能适应。交通部下达了改革修订“红皮书”的研究任务。交通部公路科学研究所承担了“汽车维修制度改革方案和制订新的维修制度的研究”和“东风EQ140汽车技术故障规律试验研究”课题,经过多年的研究试验,提出“三级维护”变为“两级维护”的改革方案。该成果对维修行业整顿、行业管理改革起到了推动作用,对制订和实行新的汽车维修制度提供了科学依据。

交通部于1990年3月发布了第13号部令《汽车运输业车辆技术管理规定》,采纳了交通部公路科学研究所的研究成果,这是我国汽车维修历史上第一个革命性的改革。它第一次把汽车检测诊断技术的应用列入管理条款;同时,对原汽车保修制度的指导原则进行了重大改革,即把“定期保养、计划修理”改为“定期检测、强制维护、视情修理”。取消了大拆大卸的三、四级保养制,改为两级维护制。还规定车辆必须按国家和行业有关标准规定的行驶里程或间隔时间,进行规定的检测和维护作业,以达到规定的技术条件。为便于维修企业实施汽车维护制度,交通部公路科学研究所完成了交通部科技项目“汽车检测诊断设备在汽车维修生产中的应用”研究,并形成交通行业标准JT/T 201—1995《汽车维护工艺规范》,从1995年7月1日起,开始在全国汽车运输行业实施。2001年交通部对该规范进行修订并颁布实施了国家标准GB/T 18344-2001《汽车维护、检测、诊断技术规范》,扩大了车型适用范围,将检测诊断纳入维护工艺考核,对进一步加快维修制度改革,促进行业技术进步起到了积极作用。

随着我国汽车保有量的快速增长,道路状况不断改善,对车辆安全性的要求越来越高,同时对汽车排放要求日益严格,2012—2016年我院再次对《汽车维护、检测、诊断技术规范》(GB/T 18344—2016)进行了修订,增加了道路运输车辆一级维护、二级维护推荐周期,对一、二级维护作业项目进行了调整、修改,并强化了二级维护竣工检验记录等,并编制培训教材,进行了全行业宣贯。

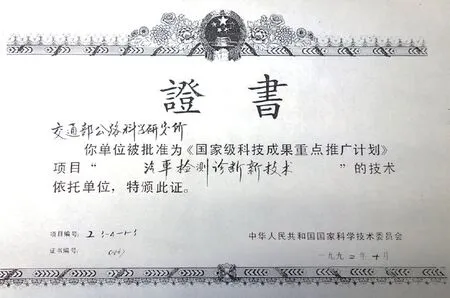

为做好检测诊断技术在汽车维修生产中的应用和成果转化,交通部公路科学研究所承担了原国家科委“汽车检测诊断新技术”国家科技成果“九五”推广项目,为技术依托单位(见图7)。通过6年的技术推广,在全国30个省(自治区)2000多个单位得到推广应用,并推动了全国汽车综合性能检测站的建设。该项目获交通部科技进步二等奖。

图7 原国家科委颁发的“汽车检测诊断新技术”技术依托单位证书

四、汽车维修业进入法治化、标准化轨道

2001年以后,中国正式加入WTO,随着中国汽车工业的生产规模与市场规模迅速扩大,机动车维修市场发生深刻变革,社会维修企业增长迅速,合资、独资、私营、个体各种经济形式并存,市场化趋势日益明显。经营业态不断丰富,呈现出三位/四位一体(3S/4S特约维修)店、连锁维修企业、综合类维修企业互为补充、各自发展的市场格局,行业整体素质明显提高。为更好地加强道路运输市场管理,引导道路运输发展,2004年国务院颁布《中华人民共和国道路运输条例》,2005年交通部颁发了《机动车维修管理规定》(交通部2005年第7号令),从经营许可、维修经营、质量管理、监管检查、法律责任等方面对机动车维修市场管理做出规定,各级道路运输管理机构依法实施机动车维修市场管理。

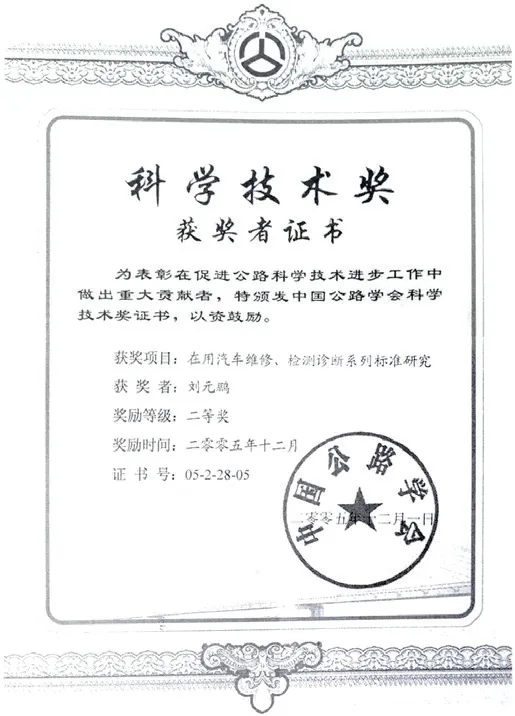

2001-2004年,交通部公路科学研究所承担了交通部西部科技项目“在用汽车维修、检测诊断系列标准研究”课题,该项目属汽车维修行业的技术基础性研究领域,涉及到维修行业管理、维修工艺规范、维修质量、汽车性能检测、检测设备等方面。研究确定了汽车滚筒反力式制动台、汽车举升机、侧滑台、前照灯检测仪的主要技术参数、性能要求与检验方法。研究成果已在整个汽车维修行业推广应用,规范了维修质量,具有明显的经济效益和社会效益。该项研究成果总体上达到国际先进水平,荣获2005年度“中国公路学会科学技术二等奖”(见图8)。

图8 课题获奖证书

2005年,全国汽车维修标准化技术委员会(交通部公路科学研究所为承担单位)首次建立了汽车维修标准体系,形成了基础和通用标准,专用修理技术标准,维护、修理、检测设备标准三层体系结构。

交通运输部高度重视行业标准化工作,指导全国汽车维修标委会完善了汽车维修标准体系,目前,我国汽车维修标准体系构成分为五个层次:第一层为基础标准、第二层为服务标准、第三层为技术标准、第四层为产品标准、第五层为相关标准,涵盖了汽车维修的基础、管理、维修工艺、检测方法、维修检测设备等领域,形成了较为完整的汽车维修标准体系,已发布的现行汽车维修国家标准34项,交通运输行业标准59项,共93项。先后制定制修订的《汽车维修业开业条件》《道路运输车辆综合性能要求与检验方法》《汽车维护、检测、诊断技术规范》及汽车维修检测诊断设备产品等一系列影响面广、指导性强的标准规范,有力地引导了行业发展方向,规范了市场经营行为,保障了消费者合法权益。

2006年,交通运输部印发了《机动车维修企业质量信誉考核办法》,明确了质量信誉等级标准、考核程序、监督管理等一系列要求,全面开展了机动车维修企业质量信誉考核工作,成为各地交通运输部门加强事中事后监管的重要手段。多年来,企业参评的积极性不断提升,诚信企业比例逐年提高。

2007-2011年,交通部公路科学研究所开展“西部地区汽车维修企业维修质量控制关键技术及评价体系研究”。该项目开展了汽车维修质量控制关键技术、事故汽车受损等级划分及修复技术、汽车维修质量评价技术、道路运输车辆燃油消耗量检测技术等研究,建立了一套完整的维修质量控制及评价体系。项目首次开展了事故汽车损伤等级划分方法及修复技术、营运车辆燃油消耗量检测技术的研究,填补了行业空白,并创新开展了汽车维修诊断工艺、汽车维修质量评价指标和评价方法的研究,形成了科学合理、内容全面、可操作性强的维修质量控制关键技术、管理政策和技术标准。

五、转型发展,提升维修服务质量

汽车维修业从单纯的道路运输车辆维修保障行业发展为面向全社会的民生服务业,进入了一个全新的发展时期。为适应道路运输车辆技术管理和汽车维修行业的发展需要,2012年起我院参加了交通运输部组织的对13号(1990年)部令进行了修订,2016年以交通运输部1号令发布《道路运输车辆技术管理规定》。明确道路运输经营者是车辆技术管理的主体责任人,负责对车辆实行“择优选配、正确使用、周期维护、视情修理、定期检测、适时更新”的全过程管理,并取消了二级维护上线检测。2019年又对《道路运输车辆技术管理规定》(交通运输部令2019年第19号)进行了修正。

随着经济体制改革的深入推进,财税、价格、劳动和社会保障、信用体系建设等一系列重大改革措施的陆续出台,为机动车维修业的发展提供良好的政策环境和难得的历史机遇,为塑造一个全新的现代汽车维修市场体系,2014年交通运输部会同国家发展改革委等九部门印发了《关于促进汽车维修业转型升级 提升服务质量的指导意见》(以下简称《指导意见》),以科学发展为主题,以转变行业发展方式、提升行业服务能力和治理体系为主线,着力推进汽车维修业健康、可持续发展,不断提升服务经济社会发展的能力和水平。

为有效落实《指导意见》,我院完成了交通运输行业标准《汽车维修电子健康档案系统》(JT/T 1132.1~4—2017)和《机动车维修费用结算清单》(JT/T 1133—2017),并建立全国汽车维修电子健康档案系统,实现“一车一档”的汽车维修技术档案,记录汽车维修信息。目前,系统建设已涵盖31个省、自治区、直辖市,并实现了部、省数据互联互通,累计采集维修记录超过4.2亿辆次,为1亿多辆汽车建立“健康档案”;注册10万余家维修企业,覆盖90%以上一类维修企业、70%以上二类维修企业以及部分三类专项修理企业;79家整车生产企业通过系统实现汽车售后服务对接,包含90个汽车品牌。通过信息化手段建立健全了汽车维修大数据系统,为提升行业管理和服务水平提供有力支撑。

为实施汽车维修技术信息公开制度,受交通运输部的委托,我院制订了“汽车维修技术信息公开管理办法”,明确汽车生产企业维修技术信息公开的项目和方法,交通运输部将会同有关部门适时对汽车生产企业技术信息公开情况进行督查。这项制度的出台,从根本上打破了汽车生产企业对于汽车后市场的人为分割和技术壁垒,各类维修企业均有机会获得原厂技术支持,夯实了行业发展的技术基础。

为进一步履行国际气候保护大气臭氧层的义务,期间,我院承担联合国环境规划署蒙特利尔多边基金项目“汽车维修行业制冷剂回收减排政策措施研究”(MP/CPR/04/130)。该项目为交通运输行业维修领域第一个联合国环境规划署蒙特利尔多边基金项目,主要研究汽车维修行业制冷剂回收减排政策措施,研究提出了政策措施建议和汽车空调制冷剂回收利用技术路线。还制定了2项制冷剂减排控制标准:JT/T 774-2010《汽车空调制冷剂回收、净化、加注工艺规范》和JT/T 783-2010《汽车空调制冷剂回收、净化、加注设备》,已在维修企业实施,为维修行业制冷剂减排控制标准化工作奠定了基础,在维修行业进行了宣贯培训。

六、放、管、服,加强事中事后监管

为深化“放管服”改革,2017年9月22日,国务院发布取消一批行政许可事项的决定中,包含了“机动车维修经营许可”,要求建立健全机动车维修经营备案制度,加强事中事后监管,维修企业应严格按照标准开展维修业务。

为贯彻国务院“放管服”改革精神,2019年交通运输部又对《机动车维修管理规定》(交通运输部令2016年第37号)进行了修正,以2019年20号交通运输部令发布,将“经营许可”修改为“经营备案”,增加《机动车维修经营备案表》,道路运输管理机构应当依法履行对维修经营者的监管职责,对维修经营者是否依法备案或者备案事项是否属实进行监督检查。还增加了建立机动车维修企业信用档案和建立机动车维修经营者和从业人员黑名单制度,并将我院研究成果——“汽车维修电子健康档案系统”维修电子数据记录内容纳入企业信用考核,推进汽车维修行业诚信体系建设。

随着我国汽车保有量快速增长,目前,全国民用汽车拥有量已达2.8亿多辆,其中私人汽车保有量2.4亿多辆、民用轿车1.5亿多辆,我国已进入汽车社会。我国汽车维修业也已从单纯的道路运输车辆维修保障行业发展为面向全社会的民生服务业,进入了一个全新的发展时期。据统计,全国共有机动车维修业户42万家、从业人员近300万人,完成年维修量3.5亿辆次,年产值达5000亿元以上。多种经济成分并存、多种业态模式互为补充、服务供给充足、社会保障有力的汽车维修市场体系已初步形成,较好地适应了经济社会发展要求,满足了广大人民群众多层次、多样化、多品牌、覆盖上万车型的消费需求。汽车维修业实现了自身快速发展,成为汽车后市场的引擎,拉动了汽车配件、保险、职业教育等上下游产业的发展,有力支撑了我国社会经济的发展和科技进步,为建设“交通强国”提供保障。

中国特色社会主义进入了新时代,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾,面向新时代、新使命,如何推进汽车维修行业高质量发展,创新驱动任重道远,雄关漫道真如铁,而今迈步从头越,科技创新永远在路上。

后记:

回顾汽车维修业的发展历程和科技创新工作,由于历史跨越较长,涉及的事情比较多,在编写过程中,结合自己的工作经历和所见所闻,收集了一些历史资料,也请教了行业内的老领导、老前辈,倾听了他们的故事和经历,但也难免存在不全面、错漏难免,诚望阅者,予以指正、纠正。